CEO股权激励对企业研发投入强度的影响研究

——基于2008年金融危机的烙印效应

邵剑兵 陈永恒 苏涛永

一、引言

经历了自改革开放30多年的快速增长阶段之后,我国经济进入了“新常态”发展阶段。“大众创业、万众创新”作为新常态下的重要理念,企业研发与创新行为受到越来越广泛的重视。由于研发创新行为具有高风险、回报周期长的特性,作为企业代理人的高管人员往往倾向于风险规避而减少研发投入。为改善这一问题,股权激励作为一项重要制度安排被引入公司治理结构框架中,通过将委托人与代理人利益挂钩,使得高管站在股东利益角度考虑企业长远发展,利于企业研发投入,大量研究证实了这一制度的积极效果(田轩和孟清扬,2018[1];王燕妮,2011[2];唐清泉等,2011[3])。但也有研究发现,我国股权激励存在明显的“福利效应”,成为股权持有者积累个人财富的快速路(吕长江等,2009[4])。针对上述矛盾,有学者从股权激励强度、股权设计类型等角度展开研究,但是此类研究的假定前提是激励对象的一致性。事实上,企业高管群体存在巨大差异性,个体特征差异很大程度上影响了股权激励的真实效用。

个体特征一方面可以由性别、年龄、教育背景等可视化人口统计学特征反映,高层梯队理论的大多研究正是基于这一视角考虑高管特征差异对企业决策行为的影响(Hambrick和Mason,1984[5])。该理论虽然在一定程度上解释了企业决策差异的内在原因,但由于人口统计学变量的直观性、笼统性,仍无法解释企业间部分决策差异问题。为对这一问题溯本求源,有学者基于“烙印理论”,从个体特征的另一方面,即心理和认知等非可视化特征视角展开研究。他们以过往重大事件作为此类特征的载体,发现过往重大经历会对个体产生“烙印”,并持续影响个体后期的行为选择及决策(Judge和Zapata,2015[6];Marquis和Tilcsik,2013[7];Simsek等,2015[8])。如经济大萧条经历会改变CEO对宏观经济形势风险、资本市场作为企业融资可信性的认知(Malmendier等,2011[9]);中国20世纪中期三年自然灾害经历增强了高管对不确定性的恐惧(沈维涛和幸晓雨,2014[10]),注意防范风险及保持债务偿还能力(赵民伟和晏艳阳,2015[11])。那么,有何其他重大事件会影响到高管研发投资决策行为或者对股权激励效用的认知呢?

考虑到研发投入活动的高风险性、股权作为潜在收益受股市影响的波动性以及美国经济大萧条事件的启发,笔者注意到2008年金融危机对全球经济的灾难性影响,因而聚焦于中国企业样本,选取2008年金融危机作为烙印事件,探讨该事件是否对我国企业高管人员产生了“烙印”以及产生何种具体“烙印”影响问题。由于烙印效应在群体层面上不易测量,选择高管群体的代表CEO作为烙印对象,研究股权激励对企业研发投入强度影响的内在机理,即是否由于CEO个人的金融危机经历改变了其风险偏好,使企业研发投入决策偏于保守,削弱了股权激励制度的积极效用。

本文的研究丰富了烙印理论。第一,拓展了烙印事件的研究范围,选取2008年金融危机作为烙印事件,检验了金融危机类宏观经济事件对CEO企业决策行为的影响;第二,明确了2008年金融危机经历对CEO个体风险偏好特征的显著性影响时长为三年,为类似宏观经济事件对个体特征的显著性影响时长提供了参考。本文的现实指导意义体现在:第一,为企业及相关信息使用者的科学决策提供可能的经验支持;第二,有助于CEO个人的自我提升,警惕个人在制定企业决策时由于过往经历导致的负面烙印影响。

二、文献回顾与研究假设

(一)CEO股权激励对研发投入强度的影响

根据委托代理理论,股东投资的目的是获得更多的剩余收益、实现最大投资回报率,最关心的是企业能否实现长期可持续发展和价值最大化。管理层会更多地从个人利益出发,当个人利益与企业利益发生冲突时,管理者可能会放弃短期不利于企业财务状况但长期有益于企业发展的计划,如企业并购、长期投资和资产重组等,在确保企业短期收益情况下以便管理者自身获得高收入、在职消费等潜在收益。企业研发投入由于其高收益、高风险、长周期等性质,往往使得作为企业雇用人员的管理者产生风险规避倾向,相比而言,作为企业所有者的股东更愿意承担高风险以获取未来可能的高收益。如果能缓解委托代理制度所产生的委托人与代理人之间的利益不一致问题,使得代理人能从委托人的角度考虑问题并制定企业决策,将对企业长期发展大有裨益,股权激励制度应运而生。现有关于股权激励对企业研发投入强度的影响研究已有很多,结论大致可分为“正向影响论”“负向影响论”“无影响论”“非线性影响论”。

正向影响论认为实施股权激励有利于增大企业研发投入强度。股权激励制度通过将企业价值变量引入管理者的效用函数,使得股东与管理者利益一致,协调了企业股东与管理者的利益矛盾,促使管理者从企业长期发展角度思考问题并制定决策。Jensen和Meckling(1976)[12]的研究结论证实了以上观点,即对管理人员实施的股权激励程度越强,二者利益协同度越高,会削弱其偏离股东利益最大化的动机及行为。负向影响论认为实施股权激励不利于企业增大研发投入强度。将高管薪酬与股价相联系会导致高管过于关注股价的短期涨跌和企业的短期业绩,并忽视对企业的研发投入(Coles等,2006[13])。而且,我国部分企业中的股权激励方案流于形式,行权条件非常低,变相地为高管提供福利,没有起到激励作用(吕长江等,2009[4])。无影响论认为在剔除企业盈余管理操纵后,股权激励对企业研发投入强度没有实质影响(林大庞和苏冬蔚,2011[14])。非线性影响论认为股权激励与研发投入之间呈倒U型关系:在达到某一点的股权激励强度之前,二者正相关;在超过这一股权激励强度之后,二者负相关(唐清泉等,2011[3])。

笔者认为对CEO实施股权激励有利于增加企业研发投入强度,原因有以下三点。其一,股权激励制度由于其长期收益性,可以有效激励CEO投入到长期创新研发工作中,同时可以增加其离任成本而留住人才(宗文龙等,2013[15])。其二,通过将CEO个人利益与企业市值挂钩,增加其承担风险的动机,有利于企业增加研发投入(Armstrong和Vashishtha,2012[16])。尤其是股票期权类衍生品具有更高的股价波动性,也意味着更高的价值,高管承担风险有助于增加自身财富。其三,股权激励制度将长期丰厚回报和CEO短期对失败的容忍相结合,大多类型的股权激励制度会在股价下跌到预定价格后保护股权所有者利益不再继续遭受损失,而且当企业研发投入产生回报后,股价上涨带来的收益是非常可观的。此外,由于我国股权激励制度改革及不断完善,当前股权激励制度能更好地发挥其积极作用的一面(唐清泉等,2011[3]),并且我国CEO持股比例偏低,普遍未达到股权激励负面影响产生的比例拐点,故提出假设H1。

H1:对CEO股权激励强度越大,企业研发投入强度越强。

(二)烙印效应、CEO股权激励与研发投入强度

针对股权激励对企业研发投入强度影响的矛盾性研究结果,众多学者基于高层梯队理论,对以CEO为代表的高层管理团体展开了研究,试图从激励对象特征差异的视角寻求解释。研究视角包括教育背景、工作经历、工作任期、年龄、性别等可视化人口统计学特征,以及是否存在政治关联、管理者自主权大小等外在影响因素(Nakahara等,1997[17];苏文兵等,2011[18];Jensen和Murphy,1990[19])。但此类研究的结论并不一致,即便在控制了相关变量前提下,相同受教育程度、相同年龄或者任期时间相同的管理者在企业战略决策上还是存在巨大差异,导致许多学者对高层梯队理论产生质疑。

烙印理论基于个人特征的非可视化视角对以上现象进行了解释,认为个体经历的重大外部事件会对其认知能力、经验技巧、知识结构等心理认知层面产生不同维度的烙印,并影响其后期的行为决策(Malmendier等,2011[9];沈维涛和幸晓雨,2014[10];赵民伟和晏艳阳,2015[11])。故即便个体客观人口特征等表现一致,但每个个体不同的过往经历会对其决策产生重要甚至非理性的影响。不是所有过往事件都能对个体产生烙印,烙印事件的选择需要满足以下三个条件:一是必须是大事件;二是事件的影响范围广、影响程度深;三是事件会持续一定的时间(Malmendier等,2011[9])。本文烙印事件选择的是2008年金融危机。在选取事件时为了不受人为主观选择性和外部随机事件的干预,借鉴自然实验的思想以极大地控制其他干扰因素,并且该事件同时满足以上三条准则,是本研究一个很好的自然事件。

2008年金融危机对CEO个体特征的烙印机制是:在CEO成长环境发生重大经济变化的敏感期内,CEO为了应对不容乐观的经济形势,主动培养与下行的经济形势适配的特征。其中敏感期包括个体成长发育的生理阶段和个体成长过程中环境发生重大变化的时期两个层面。本文金融危机对CEO产生烙印作用的敏感期属于后者,采用这一时期作为敏感期进行的研究包括:生育经历(Dahl等,2012[20])、婚姻经历(Nicolosi和Yore,2015[21])、工作时的财务困境经历(刘元秀等,2016[22])、教育经历(Kish-Gephart 和Campbell,2015[23])、初次工作经历(Schoar和Zuo,2013[24])等。CEO在金融危机期间主动培养的特征如下:一是改变对宏观经济形势中风险的认知,使得CEO风险偏好性降低(Malmendier等,2011[9]);二是改变对股票期权激励效用的认知。由于股价会随时受到宏观经济形势不确定性的影响,使得CEO在制定企业决策时会降低风险性行为,如减少研发投入(赵民伟和晏艳阳,2015[11])。烙印效应会一直存在,但是会随着时间的延长影响减弱,笔者认为在金融危机后的一段时间内,这一烙印效应对CEO制定企业决策存在显著性影响,在一段时间之后烙印效应依旧存在,但是不再具有显著性。据此本文分别提出假设2和假设3。

H2:CEO金融危机经历会抑制股权激励对企业研发投入强度的正向影响。

H3:金融危机经历对CEO产生的烙印效应显著性影响时间有限。

三、研究设计

(一)样本与数据

由于我国2007年新的《企业会计准则》要求企业开始披露研发投入等信息,所以本文研究样本起始时间是2007年;并且本文检验2008年金融危机的烙印效应,而2015年中国股市再次发生崩盘现象,为避免两次股市危机互相影响,故选取2007—2014年全部A股上市企业为研究样本。剔除以下数据:一是银行、保险等金融业样本;二是当年被ST或*ST的样本;三是有缺失值的样本,最终共获得7 963条有效数据。数据均来自国泰安CSMAR数据库,运用Stata14.0软件进行计量分析。为避免极端样本值的误差影响,对所有连续变量在前后1%的水平上进行缩尾(Winsorize)处理。

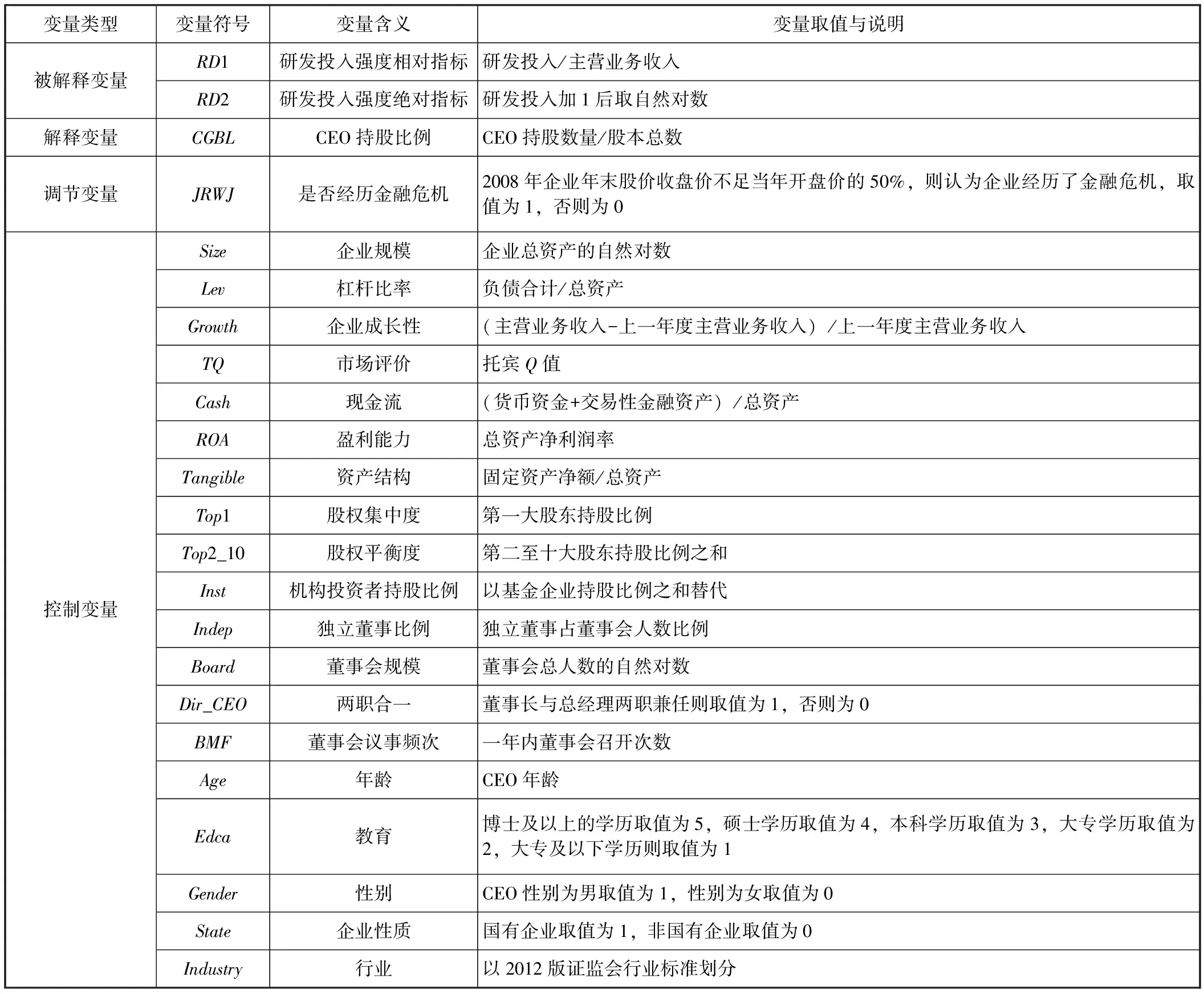

(二)变量测度

1.被解释变量:企业研发投入强度。

本文选取研发投入与主营业务收入比值(RD1)作为研发投入强度的衡量指标,由于研发投入与主营业务收入都是从相对规模角度进行考虑,为避免字段选取导致的差异性,使用企业研发费用的绝对数值(RD2)作为绝对规模指标。为避免取自然对数后负值的产生,所有数值都做加1后取对数处理,并在稳健性检验中验证(刘运国和刘雯,2007[25])。借鉴Hirshleifer等(2012)[26]、Aghion等(2013)[27]、Cornaggia等(2015)[28]的处理方法,对所有研发投入的缺失值取0处理。

2.解释变量:CEO股权激励。

借鉴汤业国和徐向艺(2012)[29]股权激励强度的衡量方法,本文CEO股权激励强度(CGBL)的衡量指标是CEO持股数量占企业股本总数的比例。由于当前企业中对于“CEO”概念的不明确,本文首先界定了“CEO”:在国泰安数据库高管个人资料“具体职务”字段中手工筛选出包含“总经理、总裁、首席执行官、执行总裁、CEO”的上市企业样本。为保证CEO的唯一性,按照如下标准进行处理:(1)由于不同企业中对于职位的定义并不一致,导致同一企业同一年份会出现多条样本数据的情况,作者对照国泰安数据库中“董事长与总经理变更文件”,依次筛选并保留“变更职位”为“总经理”的数据;筛选并保留“变更类型”为“离任”的数据。根据变更日期确定所需保留的数据,具体原则是在当年6月30日及之前进行变更的,保留变更后的CEO数据;变更日期在当年6月30日之后的,保留变更前的CEO数据。(2)对于当年未发生变更或者变更总经理与重复样本不一致的情况:通过比较重复者的其他职位大小来判断重复者权力大小,权力越大越能影响到企业的研发投入决策,剔除权力较小者数据。(3)为避免2008年金融危机后CEO变更对企业研发投入的影响,剔除2008年发生CEO变更的上市企业所有样本,以及在2008年之后年份又发生CEO变更的当年及之后年份的数据。

3.调节变量:金融危机经历。

借鉴Malmendier等(2011)[9]的思想,当2008年企业年末股价收盘价不足当年开盘价的50%,则认为企业CEO经历了金融危机(JRWJ),并对CEO产生了烙印效应。数据来自国泰安CSMAR数据库的年个股回报率文件。

4.控制变量。

现有研究关于企业研发投入强度的影响因素包括公司基本特征、公司治理结构、CEO特征等层面。本文拟选择以下指标作为各层面的控制变量。公司基本特征层面包括:企业规模、杠杆比率(资产负债率)、企业成长性(主营业务收入增长率)、市场评价(托宾Q值)、现金流、盈利能力(总资产净利润率)、资产结构(固定资产净额/资产总计)、企业性质(实际控制人是否为国有企业)。公司治理结构层面包括:股权集中度(第一大股东持股比例)、股权平衡度(第二至十大股东持股比例之和)、机构投资者持股比例、独立董事比例、董事会规模、董事长与总经理是否两职合一、董事会议事频次。CEO特征层面包括:年龄、受教育程度、性别。此外,皮永华和宝贡敏(2005)[30]发现不同行业对于企业研发投入的需求不同,故本文进行了行业类型控制。以2012版证监会行业标准划分法为依据,将其设计为虚拟变量,分别赋值。由于本文研发数据样本中没有居民服务、修理和其他服务业(O)及教育业(P),并且剔除了金融业(J)之后还剩余16个行业;制造业细分后样本中包含C1、C2、C3、C4四个子行业,最后共在模型中增添了19个虚拟变量。

表1变量定义表

(三)模型设计

本文的主效应是CEO股权激励对企业研发投入强度的影响,以2008年我国金融危机对CEO的烙印效应作为二者之间的调节变量进行调节效应检验。根据调节效应的检验步骤,本文建立以下两个回归模型。

模型1:该回归模型是直接利用被解释变量研发投入强度R&D对解释变量和所有控制变量进行:Tobit回归,考察在控制企业基本特征、公司治理结构及CEO特征情况下,CEO股权激励强度对企业研发投入强度的影响。其中,R&D包括RD1和RD2两种衡量指标。

RDi, t=β0+β1CGBLi, t+βcControli, t

(1)

模型2:该回归模型是利用被解释变量研发投入强度R&D对解释变量、调节变量、解释变量与调节变量乘积项W1和所有控制变量进行Tobit回归,检验在控制了控制变量及相同股权激励强度的前提下,经历过金融危机的CEO是否会减少企业研发投入强度。

RDi, t=β0+β1CGBLi, t+β2JRWJ+β3W1i, t

(2)

四、实证结果与分析

(一)描述性统计分析

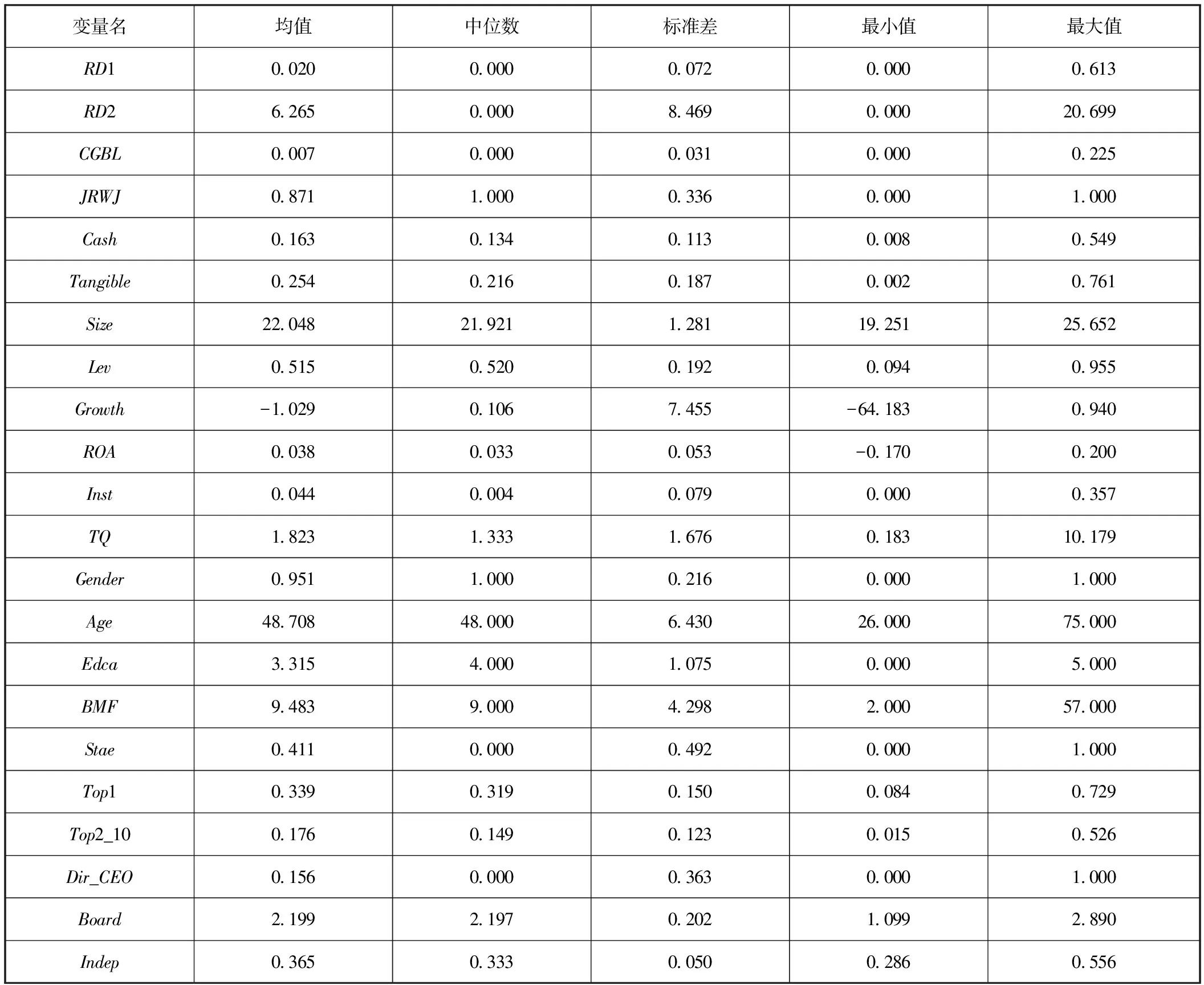

表2是所有变量的描述性统计结果,样本共7 963个观测值。从表中可以看出,我国上市企业研发投入强度相对值指标RD1均值只占主营业务收入的2.0%,研发投入相对不足;研发投入最大值占企业主营业务收入的61.3%,最小值为0,标准差为0.072,说明不同企业之间的研发投入差异巨大。CEO股权激励指标CGBL均值为0.7%,说明我国上市企业中CEO持股比例总体偏低;最大值为22.5%,标准差为3.1%,说明不同企业内对CEO的股权激励强度差异很大。是否经历金融危机指标JRWJ均值为87.1%,标准差为33.6%,表明我国上市企业中大多数都遭受了2008年金融危机的影响。

表2全样本描述性统计

(二)相关性分析

运用Stata14.0软件,对样本变量进行了Pearson相关性检验分析,所有变量相关性系数均小于0.6,表明变量之间不存在多重共线性。受文章篇幅限制,这里只列示了主要变量之间的相关性分析,具体见表3。CEO股权激励指标CGBL与企业研发投入的两个指标RD1/RD2都在1%显著性水平上正相关,即股权激励强度越大,企业研发投入强度越大,与之前的假设方向一致。经历金融危机JRWJ与企业研发投入的两个指标RD1/RD2都在1%显著性水平上负相关,即经历金融危机后企业会降低研发投入强度,与预期一致。

表3主要变量相关性分析

(三)实证结果及分析

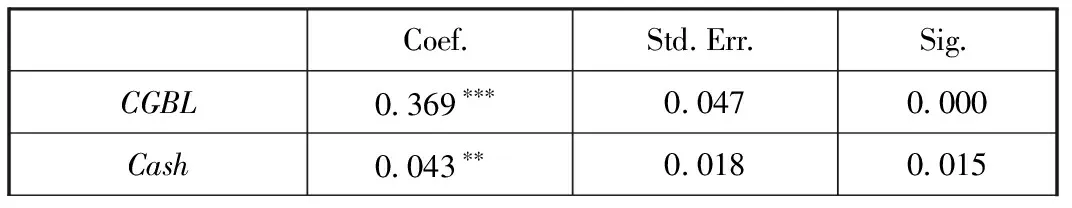

1.主效应检验。

本节实证检验了CEO股权激励对企业研发投入强度的影响。在该部分检验中,被解释变量均是企业研发投入强度相对值指标RD1。首先对全样本数据进行了检验,为避免异方差的影响,在进行以下所有回归时均修正了异方差,具体见表4。CEO股权激励指标CGBL在1%显著性水平上与企业研发投入强度RD1正相关,说明CEO持股比例越高,越有利于促进企业研发投入,与宋迪等(2018)[31]、邵剑兵等(2019)[32]研究结论一致,假设H1得到验证。

表4全样本主效应回归检验

续前表

Coef.Std.Err.Sig.Tangible-0.050∗∗∗0.0130.000Size0.008∗∗∗0.0020.001Lev-0.056∗∗∗0.0110.000Growth-0.002∗∗∗0.0000.000ROA0.220∗∗∗0.0420.000Inst-0.046∗0.0270.088TQ-0.0020.0020.220Gender0.045∗∗∗0.0080.000Age0.0000.0000.856Edca0.0010.0020.465BMF0.0010.0000.218Stae-0.018∗∗∗0.0040.000Top10.053∗∗∗0.0150.000Top2_100.037∗∗0.0160.021Dir_CEO-0.018∗∗∗0.0050.001Board0.019∗0.0100.055Indep0.092∗∗∗0.0330.005YearIndustry控制N7 963

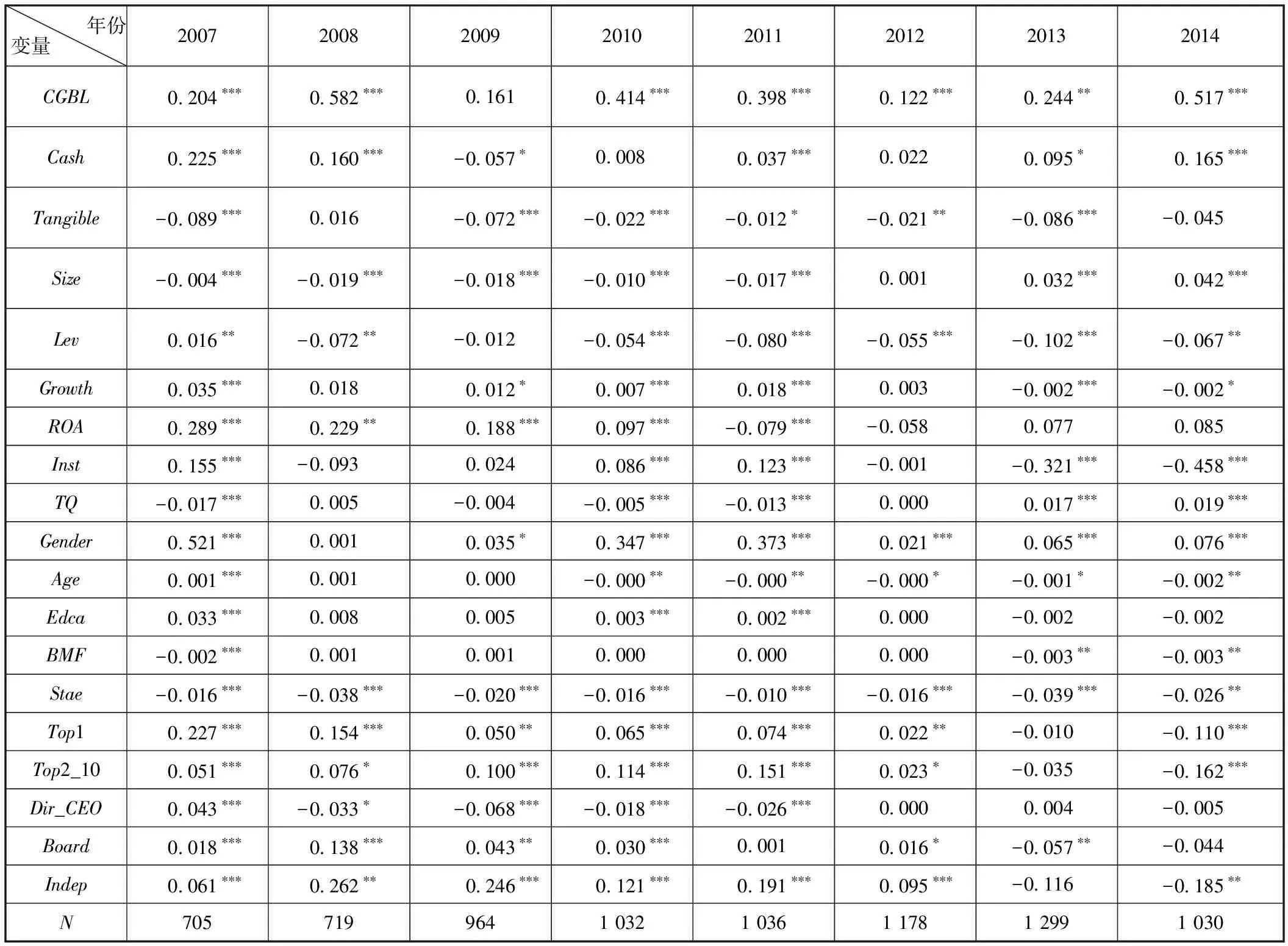

为了探究金融危机烙印效应是否存在以及烙印效应的显著性影响持续时间,本文对全样本进行了分年度检验,受限于样本数量,分年度回归时未控制行业。具体结果见表5。除2009年份中CEO股权激励指标CGBL与企业研发投入RD1不显著相关外,其余年份的主效应均与之显著正相关,即CEO持股比例越高,越有利于提高企业研发投入,假设H1得到了部分验证。

表5分年度主效应回归检验

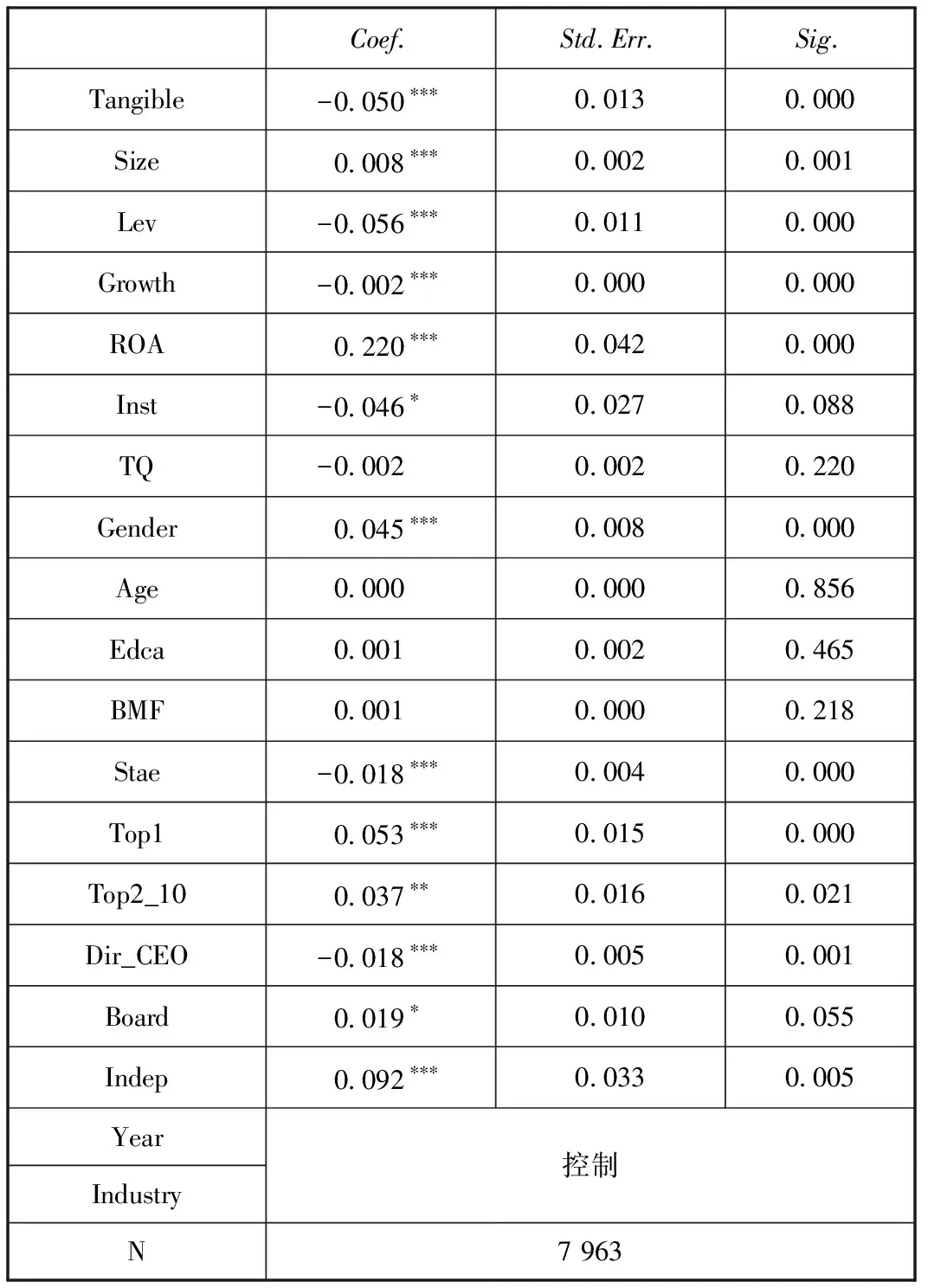

2.调节效应检验。

本节检验2008年金融危机对CEO烙印效应是否存在,即经历金融危机的CEO,在相同股权激励强度前提下,是否会减少企业研发投入。首先对解释变量CEO股权激励CGBL和调节变量金融危机经历JRWJ进行数据中心化处理,然后计算中心化处理后的CGBL与JRWJ的乘积项W1。将处理后的数据代入模型2,具体结果见表6。CEO股权激励指标CGBL在1%显著性水平上与企业研发投入强度RD1显著相关;是否经历金融危机指标JRWJ在1%显著性水平上与企业研发投入强度RD1显著负相关;CEO股权激励与金融危机JRWJ乘积项指标W1与企业研发投入强度RD1不显著相关,说明不存在调节效应,即CEO是否经历过金融危机对企业研发投入强度没有影响,假设H2未得到验证。控制变量中,现金流指标Cash与RD1由在5%显著性水平上正相关变为不显著相关;市场评价指标TQ与RD1由不显著相关变为在10%显著性水平上负相关。其他控制变量与RD1的显著性与全样本主效应检验时完全一致。

表6全样本调节效应回归检验

续前表

Coef.Std.Err.Sig.Cash0.0290.018 0.112 Tangible-0.044∗∗∗0.013 0.001 Size0.008∗∗∗0.002 0.001Lev-0.058∗∗∗0.011 0.000 Growth-0.002∗∗∗0.000 0.000 ROA0.197∗∗∗0.043 0.000 Inst-0.052∗0.027 0.059 TQ-0.004∗0.002 0.053 Gender0.044∗∗∗0.008 0.000 Age0.0000.000 0.483 Edca0.0010.002 0.646 BMF0.0010.000 0.281 Stae-0.019∗∗∗0.004 0.000 Top10.037∗∗0.015 0.014 Top2_100.040∗∗0.016 0.014 Dir_CEO-0.017∗∗∗0.005 0.001 Board0.016∗0.010 0.096 Indep0.104∗∗∗0.033 0.001 YearIndustry控制N7 963

之后,分年度检验金融危机的调节效应是否存在,具体结果见表7。2008年至2011年的年份数据中,CEO股权激励指标CGBL与企业研发投入RD1均在1%显著性水平上正相关,并且乘积项W1与企业研发投入RD1均在1%显著性水平上负相关,即在2008年金融危机发生至2011年四年的时间中,金融危机经历对于CEO股权激励强度与企业研发投入强度之间的正相关关系起到了负向调节作用,假设H2得到了验证。2012年份中CEO股权激励强度CGBL与企业研发投入RD1不显著相关,并且金融危机JRWJ的调节效应不显著,说明2008年金融危机对于CEO烙印效应的显著性持续时间是2009至2011三年,假设H3得到了验证。三年之后样本金融危机的负向调节作用虽然不显著,但是并不认为烙印效应消失,只是烙印效应随着时间逐渐减弱,在实证结果上不再显著。2013年份与2014年份数据中,CEO股权激励CGBL与企业研发投入RD1显著正相关,并且乘积项W1与企业研发投入RD1均在1%显著性水平上正相关,说明金融危机经历对于主效应存在正向调节作用。对于这一现象的解释是:2013年全国两会召开,同时新一届中央政府成立之后,“创新”成为国家重要议题,2014年李克强总理在夏季达沃斯论坛上正式提出“大众创业、万众创新”,引导了全国范围内双创的浪潮。在国家政策引导的契机下,加之金融危机之后CEO普遍抑制了企业创新研发投入,故从2013年开始CEO群体响应国家号召,在外部政策的强刺激下加大了研发投入强度,在实证结果上呈现显著正相关。

表7分年度调节效应回归检验

(四)稳健性检验

上述实证研究与回归分析中,研发强度指标RD1是采用研发投入与当年主营业务收入的比值,是相对性指标。为避免该指标选取方法的局限性影响结论的普适性,在该部分检验中选取研发强度绝对性指标RD2,即使用企业研发投入加1后的对数值度量。在其余变量保持一致的前提下,将RD2替换RD1重新进行回归,受限于文章篇幅,该部分仅列示了主要变量的回归结果。

1.主效应检验。

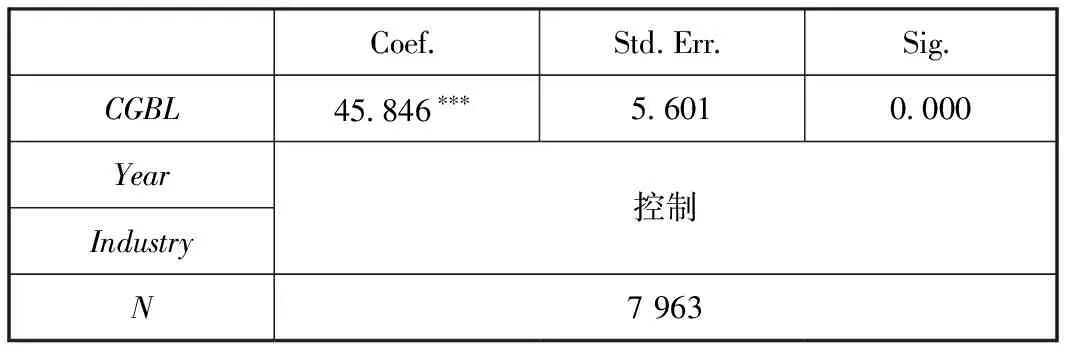

表8为全样本主效应稳健性检验结果。对比表4可以发现,系数数值明显增大。CEO股权激励指标CGBL与企业研发投入强度RD2在1%显著性水平上正相关,与RD1指标显著性并未发生变化,假设H1得到验证。

表8全样本主效应稳健性检验

表9为分年度主效应稳健性检验结果。对比表5可以发现,2007年份数据中CEO持股比例与研发投入强度由在1%显著性水平上正相关变为不显著负相关;2009年份数据中CEO持股比例与研发投入强度由不显著变为显著正相关。假设H1得到部分验证。

表9分年度主效应稳健性检验

2.调节效应检验。

表10为全样本调节效应稳健性检验结果。对比表6发现:CEO股权激励指标CGBL、经历金融危机指标JRWJ显著性未发生变化;股权激励指标CGBL与金融危机JRWJ乘积项指标W1由不显著相关变为在5%显著性水平上负相关,即金融危机的烙印效应在主效应之间存在负向调节作用,假设H2得到验证。

表11为分年度调节效应稳健性检验结果。对比表7发现:在每个年份的样本数据中,CEO股权激励指标CGBL、金融危机指标JRWJ、乘积项指标W1与企业研发投入强度相关的显著性都没有变化,说明得到了很好的稳健性验证。再次验证了2008年金融危机对CEO烙印效应的显著性持续时间是三年,假设H2得到部分验证,假设H3得到了验证。

表10全样本调节效应稳健性检验

表11分年度调节效应稳健性检验

五、研究结论与展望

(一)研究结论

本文基于2008年金融危机对CEO产生烙印效应的视角展开研究,探讨其对股权激励与企业研发投入强度之间的调节作用。主要研究结论有以下三点。第一,对CEO实施股权激励有利于增加企业研发投入,股权激励强度越大,企业研发投入强度越大,这与田轩和孟清扬(2018)[1]的结论一致,验证了股权激励制度的“利益协同”假说。第二,2008年金融危机对CEO产生了烙印效应,并且在股权激励与企业研发投入强度关系中起到负向调节作用,这与Malmendier等人(2011)[9]的结论一致,说明金融危机类宏观经济事件会对以CEO为代表的企业高管群体产生烙印效应,进而影响企业决策,支持了烙印理论。第三,2008年金融危机对CEO烙印效应的显著性影响持续时间为三年。烙印理论表明烙印效应的强度会随着时间的延长而减弱,但是并没有明确这一烙印效应对个体影响的显著性时长。本文以金融危机事件为例,为类似宏观经济事件对个体特征的显著性影响时长提供了年份参考,丰富了烙印理论。

(二)管理启示

本文研究了宏观经济事件对微观企业个体产生的烙印效应影响,有如下管理启示:首先,为企业及相关信息使用者的科学决策提供可能的经验支持。第一,企业在选聘高管团队成员时,可以根据高管的不同经历特征,如金融危机经历、海外经历、政府任职经历等战略性地选择经历特征差异明显的高管,以避免相同或类似经历的个体由于认知、经验相似导致的企业决策趋同性行为(Fern等,2012[33])。第二,对企业管理层金融危机经历的了解有助于企业对其实施针对性激励措施以保证激励效用的最大化,对其他重大过往经历的了解也有助于企业决策的正确制定及实施。其次,本文对以CEO为代表的高管群体具有启发:正确地认识并理解过往重大经历对自己产生的影响,在制定企业决策时有意识地对过往经历的影响保持警醒(Suddaby等,2015[34])。同时,认识到过往经历所产生的不利烙印影响之后,要主动学习或者经历新的事件来抵消这一不利影响,走出舒适区,时刻保持学习能力。

(三)局限与展望

研究局限:由于我国在2007年会计政策更改之后企业才开始披露研发投入数据,而当年披露研发投入支出的企业数量有限,所以2007年度关于研发投入的样本数据会有较大误差。在2007年之后的年份数据中,也有一些企业未披露研发投入数据,本文虽然借鉴了众多学者的方法将未披露研发投入数据的企业默认取0(Hirshleifer等,2012[26];Aghion等,2013[27];Cornaggia等,2015[28]),以保证研究的样本数量,但是会存在一定的误差。

笔者对相关研究展望如下。

第一,2015年我国股市再次发生崩盘现象,可以根据本文的结论检验2015年股市崩盘是否对CEO存在类似的烙印效应,即2015年之后企业研发投入是否会受到2015年股市崩盘的影响。目前可以获得的完整年份数据是截至2018年12月31日,即股灾后3年的时间样本。按照本文的结论,这三年中企业CEO会存在2015年股市崩盘的显著性烙印效应。

第二,在2018年之后年份数据可以获得的前提下,可以检验2015年股灾的显著性烙印效应持续时间是否存在变化。预期变化的结果有两种:一是持续时间变长;二是持续时间变短。持续时间变长的解释是:经历了2008年和2015年两次股市崩盘后,对于CEO个人而言的烙印再次叠加,那么这一烙印效应的显著性影响更加深刻,时间上更久。持续时间变短的解释是:经历了2008年金融危机之后的CEO对于类似经济事件的处理存在了经验认知以缓解再次股价崩盘带来的不利影响,可以快速从烙印影响中走出来。