社会老龄化背景下的自然景观偏好比较及启示

蓝思琪 罗涛 黄丽坤 刘江

判定一个国家或地区进入老龄化社会的依据是其60岁及以上人口占总人口的10%或65岁及以上人口占总人口的7%[1]。截至2016年底,中国60岁以上人口已达2.3亿,占总人口的16.7%[2]。据预测,到2050年,60岁及以上的老人将占中国总人口的1/3[3]。然而,目前的社区景观规划设计普遍忽视老年人这一庞大而特殊的群体的心理和审美等需求。如何适应包括老年人在内的特殊人群对环境的差异性需求将是未来社区建设和景观规划的新挑战。

1 研究区概况Overview of the study area

2 历史照片与复拍照片的处理前后对照图Contrast of processed photos and original photos

1 研究进展

景观是人所感知到的一个区域。该区域的特征是自然及人为因素相互作用和反馈的结果[4]。作为审美感知主体,人的景观偏好是经过一系列心理评估后对景观产生的好恶感[5]145。按人工干预程度分类,景观大致可分为自然景观、半自然—半人工景观和人工景观三大类。人们日常生活中所接触到的景观基本都受到不同强度的人工干预,纯粹的自然景观已不存在。因此,普通公众的景观审美客体多是自然—人工混合景观。

影响景观偏好的因子主要有两类:1)观察者的特征[5]146,[6]115①;2)景观本身的属性特征[7-8]②。前一类中,年龄被认为是影响景观偏好判断的重要因素[6]124-126。近来,老年人这一特殊群体对景观的需求日益受到学者关注[9]113,[10]。后一类的研究中,Tveit等[11]提出了分析景观特征的9个关键视觉概念。其中,“自然度”被环境心理学家和生态美学的支持者视为视觉质量的一个关键概念。它与偏好的进化理论联系在一起。从伦理的角度来看,具有生态活力的景观(即自然的景观)是人们的审美首选[12-13]。

地方依恋是人文地理学的重要核心概念,表示一种文化属性,指人与特定地方的一种情感联系[14]。Scannell和Gifford[15]2-5将地方依恋分为3个维度:人、地方和心理过程。其中,心理过程维度强调体验地方依恋时所经历的情感、认知和行为。地方维度则分为物理水平和社交水平两个层次。前者强调人对地方在功能上的依赖,后者则是在情感上的依恋。吴丽萍和周尚意[16]发现,在城镇化进程中,随着自给自足的乡村社区逐渐走向开放,村民的空间流动性增强,对原有社区的依恋减弱。这在一定程度上反映出人群所处的空间特征与其地方依恋强度之间的关联性。身处单一、稳定和较为封闭空间的人群地方依恋较强,反之较弱。而年龄不仅是景观偏好研究中一项重要人口学指标,其与地方依恋亦具有可验证的关联性[17]。范丽娜等[18]研究揭示年龄等因素是地方依恋形成机制中的主要个体特征。

人们对景观构成及其空间布局的感知反应通常是自然的直觉流露,较难直接获取,而偏爱是感知的产物,因此,景观偏好研究能够反映人群潜在感知规律,是人们审美需求的一种外在表现,是获取人群景观感知的一种主要途径。研究景观偏好能够帮助规划设计者或决策者理解人群对景观的实际感知,进而有针对性地采取相应规划设计策略,从而创造出对人群更有助益的景观[19]。

国外已有相关研究者从中、大尺度开展景观偏好的讨论,如上间清[20]对日本冲绳地区人们共通的原风景的研究,佐佐木贵弘和驹井拓也[21]对西根町地区人们共通的原风景的研究等。但在中国鲜有中、大尺度和规模的实证研究。不少学者虽然对地方依恋进行测度,但关于地方依恋对环境认知和行为模式的影响及其与人口学特征对景观偏好的综合影响研究明显欠缺。有鉴于此,本研究以省级尺度的问卷调查,分析人群年龄与地方依恋特征对自然景观偏好的综合影响,重点探讨老年人群景观需求的特征及其原因。

2 研究方法与研究过程

2.1 研究区域概况

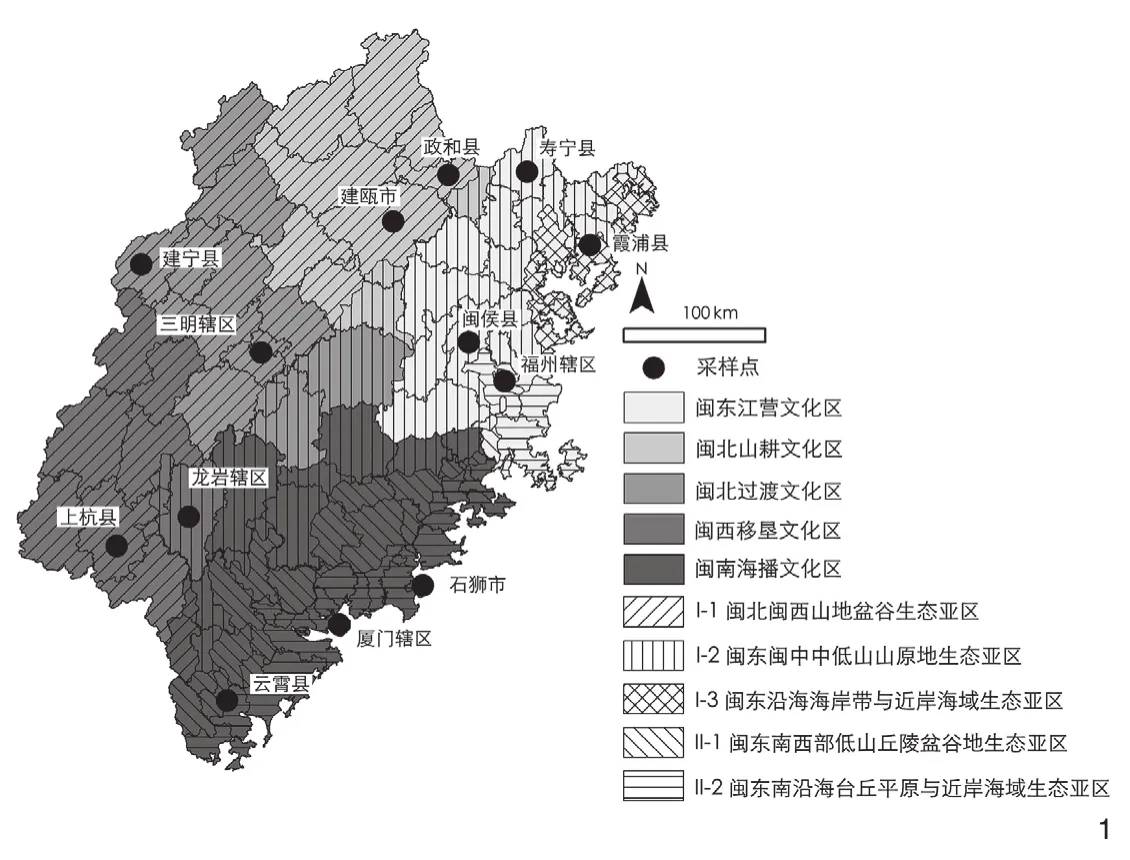

福建省位于中国东南沿海,依山傍海的地理特点使其自然景观种类丰富。截至2015年,福建省60岁以上的人口达13.41%,已在老龄化社会之列[22]。本研究综合考虑区域生态和文化类型,选取福建省的13个典型区域作为研究区(图1)。

2.2 研究方法

2.2.1 照片获取

研究选取17个研究区的历史照片及其复拍照片(共34张)进行景观偏好测试。历史照片是17张研究区20世纪末具有代表性、功能区划清晰、景观元素较全面的城镇全景照片③。复拍时拍摄条件尽可能与历史照片一致,并对所有照片进行统一色彩渲染处理(图2)。利用Photoshop CC和ArcGIS10.2识别并计算照片中的自然元素(山体、水体、草地及树木)的占比之和,即得出照片所示景观的自然度。照片打印尺寸为19 cm×13 cm。样例照片编号规则为福建省代码(M)—地级市代码(D)—市辖县/区编码(1-6)—历史照片(o)/复拍照片(n)。

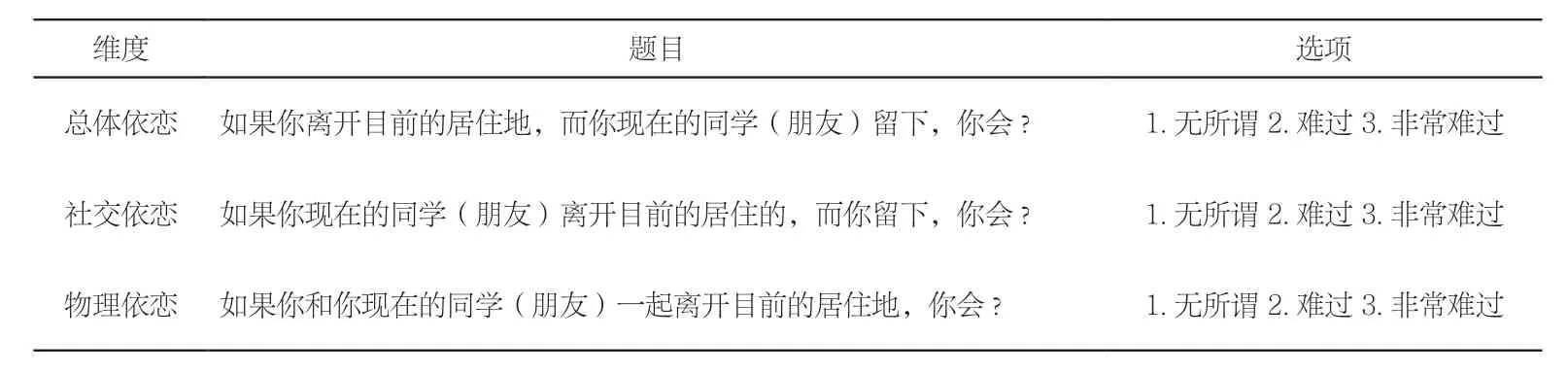

表1 地方依恋等级测试题目Tab.1 Questions on place attachment level

表2 不同年龄组自然景观偏好度两两比较Tab.2 Pairwise comparison of natural landscape preference of different age groups

3 不同年龄组的自然景观偏好度均值Mean value of natural landscape preference of different age groups

4 不同依恋维度下不同依恋等级人群的自然景观偏好度均值Mean value of natural landscape preference of different place attachment level groups in different place attachment dimension

2.2.2 问卷设计及现场调查

问卷内容包括人口社会学特征、地方依恋测试和景观偏好等级测试。

受访者覆盖全部年龄段:J儿童组(6~9岁)、T青年组(15~19岁)、M中年组(20~59岁)、S老年组(≥60岁)。每个取样点的每组各50人,进行随机抽样测试。本次调查有效问卷共2 684份。总样本中:J组651人(占24.3%),T组725人(占27%),M组683人(占25.4%),S组625人(占23.3%)。

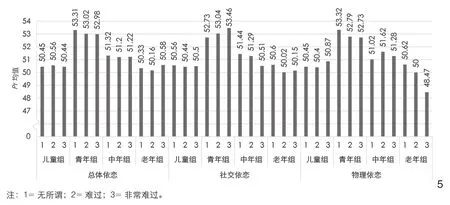

地方依恋测试分3种依恋维度:总体依恋GA、社交依恋SA、物理依恋PA[23]。依恋等级分无所谓、难过、非常难过3级(表1)。

景观偏好等级测试中,要求受访者将打乱次序的景观照片根据偏好程度进行筛选。步骤如下:1)从34张照片中选12张照片作为喜欢的照片;2)从选出的12张照片中选出6张照片作为更喜欢的照片;3)从选出的6张照片中选出3张照片作为最喜欢的照片。景观偏好值的评分规则为:喜欢的照片得1分,更喜欢的照片得2分,最喜欢的照片得3分,未被选中的照片得0分。本研究将自然景观偏好度定义为观察者对自然的景观或者自然—人工混合景观中具有自然属性的构成部分的偏好程度。自然景观偏好度Pr的计算公式如下:

式中,Prj为受访者j的自然景观偏好度,Mi,j为受访者j对照片i的赋分值,Aj为受访者j对34张照片所赋总分,Ni为照片i的自然度。

2.2.3 统计分析方法

将测试结果录入IBM SPSS Statistics 22进行统计。采用组内拆分替代偏相关分析的方式。具体分析包括以下3个步骤:1)对总样本人群的自然景观偏好度进行分组统计(年龄组、地方依恋维度、地方依恋程度),得到各类样本人群的自然景观偏好度均值,并对不同组群的均值进行对比分析;2)对不同年龄组人群及同一地方依恋维度下不同依恋等级的人群的自然景观偏好度进行K个独立样本检验;3)将有差异的结果采用2个独立样本检验进行两两比较,得出有差异的对比组。根据以上结果比较不同人群的自然景观偏好差异。

3 分析结果

3.1 自变量相关性分析

对3种依恋维度下的依恋等级与年龄组进行斯皮尔曼相关性分析。结果显示,在总体依恋(r=-0.294,p=0.000)与社交依恋(r=-0.299,p=0.000)维度下,依恋等级与年龄相关性显著且呈负相关。而在物理依恋(r=0.020,p=0.307)维度下,依恋等级与年龄相关性不显著。即随着年龄的增长,总体依恋和社交依恋等级降低,而物理依恋不变。

3.2 自然景观偏好度分布及差异分析

3.2.1 按年龄分组

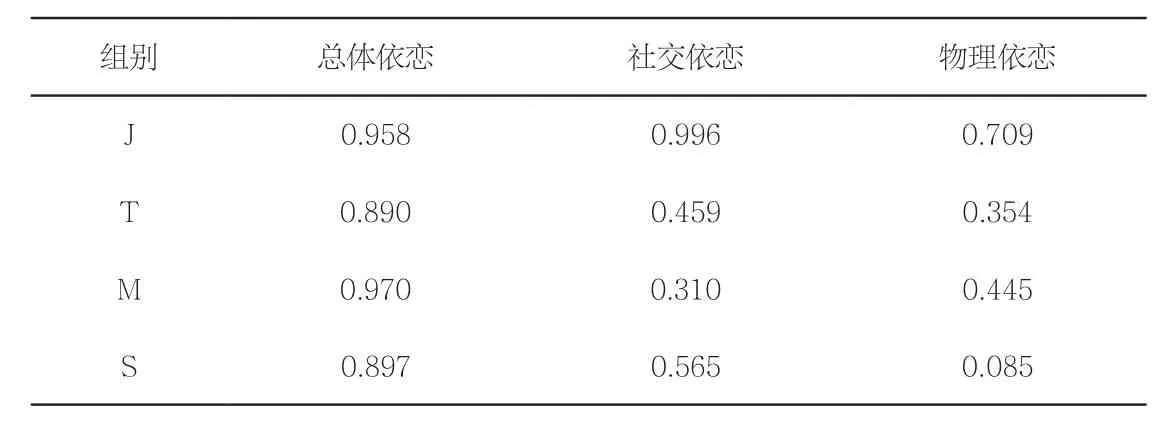

随着年龄增长,自然景观偏好度均值先增加后降低,在青年组达到峰值(Pr=52.99,图3)。

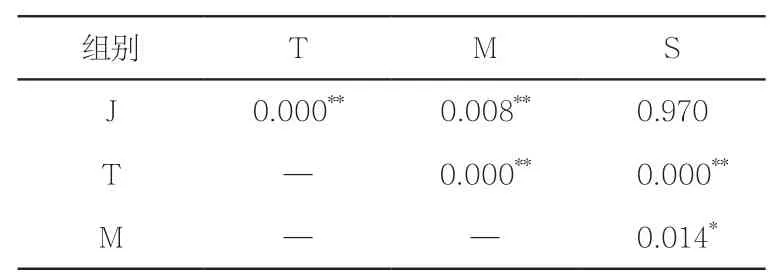

对不同年龄组的自然景观偏好度进行K个独立样本检验(双侧检验),结果显示差异性显著(sig.=0.000)。进一步对不同年龄组进行两两比较(2个独立样本检验)。结果显示(表2),只有“J vs S”(儿童组对比老年组)对比组的自然景观偏好度不存在差异。T组(青年组)和M组(中年组)在自然景观偏好度上与其他组均存在差异。

3.2.2 按依恋等级分组

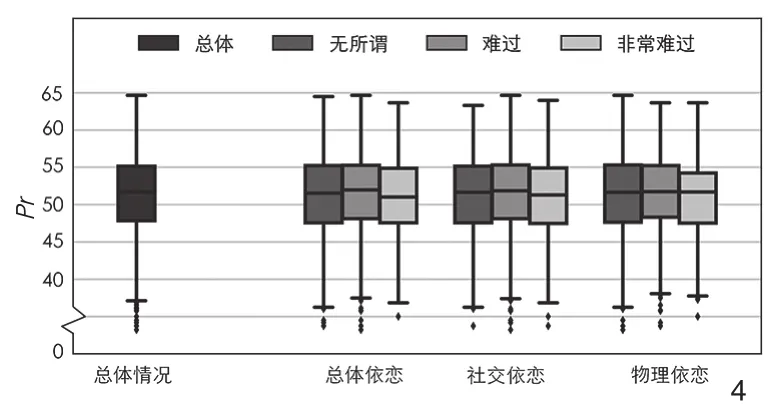

在不同依恋维度下,不同依恋等级人群的自然景观偏好度均值从高到低排序均为:“难过”>“无所谓”>“非常难过”(图4)。

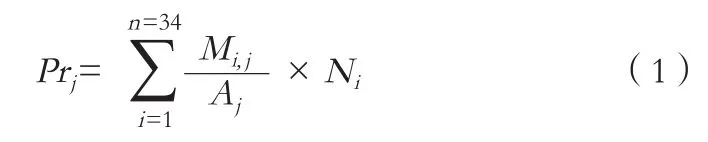

对不同依恋等级人群的自然景观偏好度进行的K个独立样本检验(双侧检验),结果显示:不同总体依恋等级人群的自然景观偏好度差异性显著(sig.=0.046)。但在社交依恋维度(sig.=0.172)及功能依恋维度(sig.=0.358)下,不同依恋等级人群的自然景观偏好度差异性均不显著。

表3 同一依恋维度、同一年龄组、不同依恋等级人群自然景观偏好度差异性分析Tab.3 Difference of natural landscape preference of people of same place attachment dimension,same age group,but different place attachment level

5 同一依恋维度、年龄组下不同地方依恋等级人群的自然景观偏好度均值Mean value of natural landscape preference of different place attachment level groups in the same place attachment dimensions and the same age group

3.2.3 按年龄及依恋等级分组

为排除两个自变量的相关性对结果可能产生的影响,在同一依恋维度及同一年龄组下,对不同依恋等级人群的自然景观偏好度进行分析,其均值分布如图5。

对上述分组人群的自然景观偏好度进行K个独立样本检验(双侧检验)。结果显示(表3),同一依恋维度及同一年龄组下,不同依恋等级人群的自然景观偏好度差异性均不显著。

老年组的物理依恋等级均值变化最明显(图5),“无所谓”人群的自然景观偏好度均值高于“非常难过”人群,且均值差为2.15。进一步对该组“无所谓”人群与“非常难过”人群进行2个独立样本检验(双侧检验),结果显示差异性弱显著(sig.=0.053)。

因此,总体而言地方依恋等级对自然景观偏好度不具有显著影响,但在部分对比组显示出细微差异。

4 讨论

本研究对自然景观偏好的界定为观察者对自然的景观或者自然—人工混合景观中具有自然属性的构成部分的偏好。通过对不同属性人群的自然景观偏好差异的分析,得出两点主要结论。

4.1 地方依恋对自然景观偏好度不具有显著影响

数据显示,地方依恋等级对自然景观偏好度的影响不显著。但地方依恋对其他景观属性(如复杂性等)的人群偏好是否产生影响有待继续探讨。

现有研究表明,不同地方依恋等级人群会体现出不同的环境认知和行为模式[15]1,[24]506。研究中,在老年组内部,物理依恋等级低的人群的自然景观偏好度略高于等级高的人群。这在一定程度上说明,对物理(人工)环境较不依赖的老年人,更加注重自然的环境。俞孔坚[25]、Mesch[24]506等发现,不同居住环境的人群(城市或农村)在景观偏好的判断上会产生差异,人们对所居住的环境认知评价越高,地方依恋感越强。城市与农村在社会文化及环境上也具有很大的差异,因此,在下一步研究中,通过补充居住地划分测试不同依恋等级人群的景观偏好差异,也许会有新发现。

4.2 年龄对自然景观偏好度具有显著影响

1)老年组与儿童组的自然景观偏好度不存在差异性且偏好水平均较低。

Piaget在The Child's Conception of the World中指出,儿童无法区分有生命和无生命的物体[26]④。所以儿童在偏好选择的时候可能无法区分人工或自然景观。而衰老是一种倒退的过程,老年人的认知功能会以相反的顺序通过认知发展阶段[6]124。与本研究结果类似,Berg等发现老年人对荒野景观的偏好较低[27]370。由于老年人的个体老化包括生物学上的身心机能衰退[28],感觉和知觉功能及个体从周围获取信息的能力亦随之衰退[29]。而自然景观相对人工化环境具有更高的未知性。因而儿童与老年的“弱”认知特点,使其自然景观偏好度偏低,表现出老年人向“儿童化”回归的现象。需要指出的是,相关研究显示自然景观有利于老年人的身体放松[9]118。这与本研究结论不矛盾,自然景观对老年人生理健康具有帮助不能表明老年人偏好自然景观。在实际应用中,二者应结合考虑。

2)自然景观偏好度差异主要表现为青、中年组与其他组的对比中,青年组的自然景观偏好度达到峰值。

青、中年组自然景观偏好度明显大于其他组,且在青年组达到巅峰。这个结果符合个体发展的一般过程与规律。青年期和中年期是个体人生观、价值观的形成和稳定时期[30],这两个时期的人群个性突出、差异大。根据Berg的研究,受教育水平较高的人对荒野景观的偏好程度较高[27]370。与之类似,青年所受文化教育程度相对较高,因此最偏好自然。

5 结论

本研究在省级尺度下通过大规模、大范围的抽样样本,探讨地方依恋与年龄对景观偏好的综合影响,弥补了前人的不足。研究中,自然景观偏好的变化在年龄变化上的体现不够细致,在于对年龄段分组方式使得年龄成为序号变量(分为4个年龄组)而非连续数值变量。因此偏好判断变化的拐点可能存在着偏移。与此同时,本研究仅讨论了不同人群的自然景观偏好,是对单一景观要素的对比分析。根据格式塔心理学的完形组织法则,对单个景观要素偏好的总和不能形成整体偏好。研究结果也反映出,人群对景观的需求是复杂和多层次的。正是因此,景观偏好研究是景观研究的进一步细分。只有通过深入研究其内在规律,才能最终准确把握人群需求。在下一步研究中将从不同属性人群对不同景观元素、类型等的偏好入手,分析比较景观偏好的差异性,以期对景观偏好的影响因素进行更为深入的分析研究。

在当前老龄化背景下,景观规划设计应给予老年人更多关注。从“老年组对自然景观的偏好水平较低”这一结果看出,在景观审美上,老年人对自然景观的需求较低。同时,自然景观有利于老年人的身体放松。但景观审美需求的满足对实现健康、舒适和谐的美好生活同样不可或缺。因此,在进行相关景观规划设计时应兼顾和平衡好老年人的审美需求与生理需求。本研究对养老社区等老年人频繁活动区域的景观规划设计提出以下两点建议:1)景观建设需注意自然景观的占比,在满足老年人生理需求的基础上,应适当提高人工型、服务型景观的比例;2)自然景观需要进行维护与管理,避免出现原生态景观等处于自然控制状态的景观。

注释(Notes):

① 叶晓敏、倪琪发现文化背景差异(中外游客)对文化景观的偏好影响显著(参考文献[5]);Zube等发现不同年龄群体对风景质量的评价具有差异(参考文献[6])。

② Kamila等指出景观特征的表征率是影响整个景观视觉感知的关键因素之一(参考文献[7]);王志芳等发现居民对于社区农园景观的偏好整体低于非生产性景观(参考文献[8])。

③ 本研究作为景观偏好对象的“景观”与作为社区景观规划对象的“景观”都为日常景观审美范围之内的景观,其景观类型及构成等都相似。后者常是居住小区级的景观,是尺度较小的“日常景观”。而本研究的出发点是涉及更广泛、更广义的“日常景观”(城镇景观)。本研究的研究对象“自然景观偏好”为人群对自然的景观或者自然—人工混合景观中具有自然属性的构成部分的偏好,该景观类型亦广泛存在于日常景观中。因此,研究结果可作为指导社区景观规划设计的依据。

④ Piaget在《The Child's Conception of the World》中指出儿童常把人的意识动机、意向推广到无生命的事物上。并提出儿童认知发展的4个阶段:1)将一切事物都认为是有生命的;2)认为所有运动的物体都是有生命的;3)开始区分自发运动和非自发运动;4)生命局限于动物或动植物。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1底图来源于全国地理信息资源目录服务系统(主管:自然资源部;运行维护:国家基础地理信息中心);图2中照片编号:MD1-6-o 来自福建省图书馆地方志;其余图表均由作者拍摄或绘制。