交错的风景

——王悦之、陈澄波艺事考

韩劲松

王悦之、陈澄波,这两位中国台湾籍美术家,今天在不同的场合,他们经常被相提并论。除了同为台湾籍之外,人生经历中太多的共同之处让我们无法不把他们联系在一起。王悦之、陈澄波同月同日生;都毕业于东京美术学校;王悦之是首位留日的台湾画家,陈澄波是首位入选日本帝展的台湾画家;东京美术学校毕业后都回到中国大陆发展事业并都成为现代中国新美术运动中举足轻重的人物;他们又都在自己人生的顶峰时期双双殒身;百年诞辰之际两人作品同时在台北市立美术馆聚展;一百二十年诞辰之际两人作品又在北京的中国美术馆相聚;留学生青春群像展览,他们的作品又一同回到了母校东京美术学校。这对台湾美术史上的悲情双生子就这样被命运安排在一起,但颇为戏剧性的是,他们生前竟素未谋面,命运中同行但又在命运中彼此错过。笔者有幸参与策划了2014年中国美术馆举办的“脉脉之思——王悦之艺术展”以及“王悦之诞辰120周年研讨会”等系列纪念活动,参与了同期在中国美术馆举办的“南方艳阳——陈澄波艺术大展”的筹备和研讨会,并于同年9月受邀参加日本东京艺术大学举办的“青春群像——台湾美术近代性的形塑与折射国际学术研讨会”,对王悦之、陈澄波二人的生平与艺术有所了解,本文试图从他们留学东京美术学校到共同参与教育部第一届全国美展和西湖写生等历史事实入手,追述他们的人生行迹,再现两人所处的历史、文化空间和社会关系的网络,揭示特定条件下艺术家个人际遇的偶然与必然。

1.留学东京美术学校

王悦之1914年于台湾总督府国语学校(今台北市立教育大学)毕业,先在台湾公学校教了一年书,翌年因为台湾总督府开始资助在美术、音乐、数学方面成绩优异的台湾学生赴日本留学,王悦之获得了官费留学资格,成为第一个去日本学画的台湾人。1915年王悦之来到东京,先入川端画学校,专学素描,1916年9月通过东京美术学校西洋画科的入学考试,10月正式进入西洋画科。根据王悦之东京美术学校同学田中繁吉回忆,当时西洋画科实行“教室制”,一、二年级由长原孝太郎、小林万吾教授石膏和人体素描,三、四年级则由学生自由选择藤岛武二、冈田三郎助、和田英作的教室学习,毕业班或研究生班再由黑田清辉亲自指导。据田中繁吉回忆,他和王悦之都在藤岛武二教室,当时的教学注重古典学院的造型加印象派的外光色彩。在王悦之作品《自画像》中,能够看到光线与色彩的巧妙运用以及人物形体结构的精准表现,但自由奔放的笔触、强烈的光暗对比又越出学院的藩篱,带有自我表现的气质。

1921年,东京美术学校毕业留影,前排中为王悦之

1926年,陈澄波(后排右一)与东京上野(上车坂町)宿舍同学留影

王悦之 自画像 油画 1921年

陈澄波 自画像 油画 41cm×31.5cm 1928年

陈澄波1918年亦于台湾总督府国语学校毕业,先在嘉义第一公学服务,后调往水上公学校。在教了6年书之后于1924年毅然辞去教职,前往日本留学,考入东京美术学校图画师范科。三年级时陈澄波便以《嘉义街头》一画入选日本第七届帝展,成为台湾油画家入选帝展第一人,一举成名,震动全岛。第二年又以《夏日街景》再度入选帝展。同年于图画师范科毕业再入研究科深造。在东京美术学校,陈澄波主要受教于田边至,课余时间在冈田三郎助主持的本乡绘画研究所研习素描。此时东京美术学校西洋画的教学理念基本上承接从黑田清辉到藤岛武二以来的由外光进入写实传统并加以日本化的折中性画风,但陈澄波偏于印象派外光与野兽派的表现性结合,手法更自由,表现更强烈。据当年在东京下谷区上车坂町与陈澄波赁屋同住的林玉山回忆说,导师田边至对陈澄波的作业曾表示无法批改,陈澄波不同意老师的改法就会又改回去,这样近乎执拗的行为被看作是艺术家天性使然,这种自我坚持得到了导师的尊重和鼓励。尤其陈澄波入选帝展的经历使他获得了更多的自我肯定,从而更坚定了他独具个性的艺术追求。他的作品感情真挚,融入强烈生命意识。在陈澄波刚进入东京美术学校研究科之际,他画了一幅自画像,从此画的构图与人物情绪以及背景中的向日葵中都可以明显看出他对凡·高的深切认同和向往。作为一个勇于追求和充满理想的生命,艺术就是画家心灵的写照。他曾在文章中提道:“作品只要技巧高妙便具有价值,同时能表现自我也很重要,又还要让鉴赏的人也能满足。”他认为“将实物理智性地、说明性地描绘出来的作品没有什么趣味。即使画得很好也缺乏震撼人心的伟大力量。任纯真的感受运笔而行,尽力作画的结果更好”。这与其师石川钦一郎对他的评价“吾兄向来以纯真、不卖弄技巧、有独特个性的笔法来创作”是一致的。

从共同留学东京美术学校的经历来看,王悦之在校时间是1916年至1921年,陈澄波是1924年至1929年,两人显然在求学期间并无交集。但东京美术学校的教育给他们留下了烙印,共同的成长环境和体制,造就了在观念上基本接近的两人。王悦之直到1928年任教西湖之前延续的依然是东京美术学校以法国印象派、后印象派为正统的观念。1922年王悦之在《俄画展览会批评》一文中提到“要明白正统的画派,是法国、伊太利所传的‘印象派’,印象派中的健将,是薛尚奴、鲁那等。他们是根据天然,而发挥个性的。”1这里提及的薛尚奴即塞尚,鲁那即雷诺阿。尽管两人在踏上中国大陆的那一刻都在面对与中国传统文化结合的问题,但至少在毕业时他们的艺术都表现出强烈的追求主观表现的现代主义风格。

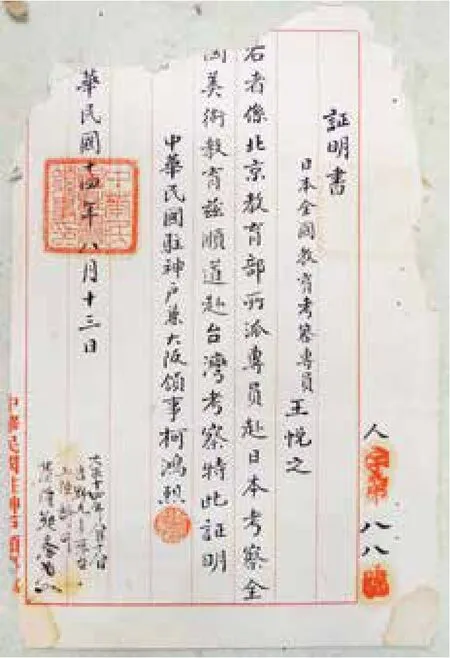

中华民国驻神户领事馆证明书

2.教育部第一届全国美展的未解之缘

王悦之、陈澄波两人生平年表里都提到曾担任过第一届全国美展筹备委员、审查委员,如果是这样,两人晤面的概率就非常大。

王悦之任第一届全国美展筹备委员是什么情况呢?早在1925年,刘海粟在中华教育改进社第四届年会美育组会议上曾倡议以中华教育改进社的名义举办全国美展,组建包括蔡元培、刘海粟、王济远、李毅士、滕固、汪亚尘、俞寄凡、王悦之等17人的全国美术展览会委员会,并公推滕固、蔡元培、刘海粟、王济远、李毅士、汪亚尘、俞寄凡、钱稻孙、张华、王悦之等为筹备委员,之后起草了展览会章程。从这个名单看,委员以上海美专教员为主体,王悦之列名其中。但巧合的是,这次中华教育改进社第四届年会的开会时间是民国十四年(1925年)八月十八日,恰恰是王悦之受北洋政府教育部派遣赴日考察完日本美术教育后乘吉野丸号登陆台湾基隆的同一天。王悦之之子刘艺保存的历史档案中有一件中国驻神户领事馆出具的证明书,全文如下:

证明书

日本全国教育考察专员王悦之,右者系北京教育部所派专员赴日本考察全国美术教育兹顺道赴台湾考察,特此证明。中华民国驻神户兼大阪领事柯鸿烈。

中华民国十四年八月十三日

文末有台湾基隆警察署签署的上陆许可

大正十四年八月十八日吉野丸号来台 上陆许可 基隆警察署

因此王悦之虽在会上被提名推举为委员但实际并未参会。此后因时局或经费种种问题,全国美展事宜一直被拖延,直至蔡元培任中华民国大学院院长,组织召开大学院艺术教育委员会第一次会议,全国美展始获正式立项,被移交中华民国大学院主办。全国美展由大学院主办后,刘海粟赴欧洲考察,原来中华教育改进社提议的筹备班子发生了全面变动。筹备委员会有四个工作组:征集组,以高乐宜为主任;出版组,以孙伏园为主任;指导组,以刘既漂为主任;审查委员会,以林风眠为主任。主要筹备力量转向以林风眠为主导的杭州国立艺术院的艺术家群体。1928年底大学院并入教育部后,全国美展工作机制再次发生新的变化。林风眠体系主力队伍被削弱,林风眠本人挂美展总务委员会常委之名,却被安排负责会场,导致林风眠中途退出,另外筹办西湖博览会和国立艺术院艺术运动社第一届展览会。屡遭变故、数次调整的第一届全国美展直到1929年3月11日才正式召开检选委员会会议,由与会人员张聿光、王济远、李毅士、叶恭绰、狄葆贤、钱瘦铁、吴湖帆、江小鹣、李祖韩、徐志摩推选各部检选委员,3月16日对征集上来的作品进行检选审查,3月24日全部检选工作结束。2但各部检选委员名单至今尚未得见。在各部检选人员目前尚未知的情况下,可以初步认为,王悦之的全国美展筹备委员身份是1925年在中华教育改进社的年会上提议的,实际他并没有参加后来的教育部第一届全国美展的筹备工作。

王悦之 燕子双飞 油画180cm×69cm 1928—1929年

王悦之 愿(七夕图) 油画126cm×68cm 1928—1929年

1928年,王悦之在杭州西湖国立艺术院任教时留影,右三为王悦之,右一为王子云,右二王悦之夫人郭淑灵

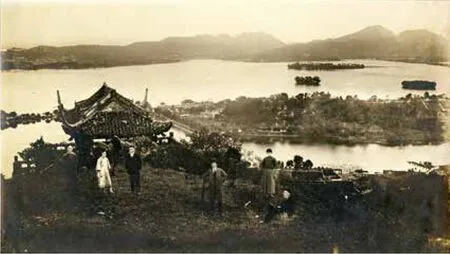

1928年,欢迎美术家陈澄波于西子湖纪念合影

为什么此前刘海粟会提名王悦之呢?我们可以从几方面推知。首先,同为阿博罗学会的吴法鼎、李毅士都先后南下至上海美专任教务长,辅助刘海粟发展美术教育,作为阿博罗学会同仁的王悦之能够在沉闷保守的北方文艺界开拓一片天空,支撑北京第一个西画研究团体而且取得很大发展和影响,这体现了王悦之的实力和水平,彼此惺惺相惜亦是人之常情。其次,刘、王二人曾有过接触。1924年,李毅士、王悦之曾利用刘海粟、汪亚尘来京参加吴法鼎追悼会机会邀请二人至阿博罗美术研究所公开演讲,刘海粟演讲“何谓艺术”,汪亚尘演讲“艺术家的修养”。刘海粟还曾在阿博罗学会苦于找不到人体模特时,帮助提供上海美专使用的模特来北京供写生之用。应该说建立在共同传播和推动新兴美术教育基础上的友谊把他们联系在一起。但刘海粟在美展筹备时中途退出使事情发生变数。

陈澄波年表中亦提到曾担任第一届全国美展的筹备委员和审查委员,目前也很难找到更详尽的资料。在各部检选人员目前尚未知的情况下,还有一种可能是王悦之、陈澄波两人都受聘参加了全国美展油画部检选工作。因为陈澄波此时已在上海,王悦之3月3日刚刚结束北京青年会的个展,是否随后专程从北京携参加全国美展的四件作品至沪,紧接着参加了3月16日至24日的沪上美展的检选工作呢?如是,则同为油画部检选委员的两人理应见面,但历史没有留下更多记录。

1929年4月教育部第一届全国美展在上海新普育堂开幕,美展共出品七部:第一部书画,第二部金石,第三部西画,第四部雕塑,第五部建筑,第六部美术工艺(图案、织绣、乐器、瓷器、漆器、铸模器、牙器、金玉器、玻璃器、制版及文具等),第七部摄影,另增加参考品部,包括古代书画、近人遗作、国外绘画雕塑。参考品部是教育部接手全国美展后,为扩大美展范围、巩固美展学术地位、实现全国美展构想而新增加的展品项。结果表明,就是这一增项给美展增色,引起社会强烈关注。而其意义正如美展总务委员会常委徐志摩在《美展弁言》中所言:

我们正可以从这次美展看出时代性在美术里反映或表现的意趣;更从参考品部古代美术的比较观,推悟到这时代创造力的大小与强弱;更从国外美术,尤其是我们东邻的,体念到东方美术家采用欧西方法的智慧如何……3

就是在参考品部专门设立的日本美术专区里就有王悦之老师藤岛武二的作品《瑞西江湖》,同班同学铃木亚夫的作品《横卧》,陈澄波老师田边至的作品《黄衣》以及冈田三郎助的作品《湖边》,除此之外还有梅原龙三郎、中村不折、和田英作、石井柏亭等日本美术名家的作品。联系当时上海美术界与日本美术界交往密切的背景来看,不仅王悦之、陈澄波与藤岛武二、田边至、冈田三郎助等有着师生之谊,东京美校毕业在沪的同

学还有江小 、陈抱一、汪亚尘、王道源、许幸之等人,他们均是沪上美术界活跃人物,江小 还是第一届全国美展总务委员会常委。以全国美展为纽带组成的这样一个东京美术学校师生阵容堪称豪华大气,梅原龙三郎还亲自来到上海参与盛事,与陈澄波频有互动。无论从哪个方面来讲,王悦之、陈澄波两位都不可能无动于衷,放弃这样的历史性的交流的机会。可惜的是关于美展的活动记载并没有留下他们见面的材料。

王悦之、陈澄波参加第一届全国美展的作品,均引起时人关注,当时有人这样评论他们的作品:

王君在几年前的作风是明快的、现实的,现在则主观的气氛浓厚,并且表现出东方趣味,色调也转而倾向阴暗。他的题材《灌溉情苗》《愿》《燕子双飞》都富于抒情的意味,描法是平板的,并且加上黑线条,看来有几分像壁画。这种作风,在中国今日的画坛还没多见。日本方面,则小杉未醒、横山大观、桥本关雪诸人很有点相类,不过他们写得更为轻淡而神秘,王君则写得颇沉重,现实意识也仍处处表露出来,尤其是《燕子双飞》一幅。4

1930年新华艺专福建同学会摄影,前排右一为陈澄波,由二为校长俞寄凡

陈澄波君底技巧,看来是用了刻苦的功夫的。而他注意笔的关系,就失掉了他所表现的集中点。如《早春》因笔触倾在豪毅,几乎把早春完全弄成残秋去了。原来笔触与所表现的物质,是有很重要的关系。在春天家外树叶,或草,我们用精确的眼力去观察,它总是有轻柔的媚娇的。然而《早春》与《绸坊之午后》,都是颇难得的构图的题材。5

3.陈澄波、王悦之西湖情缘

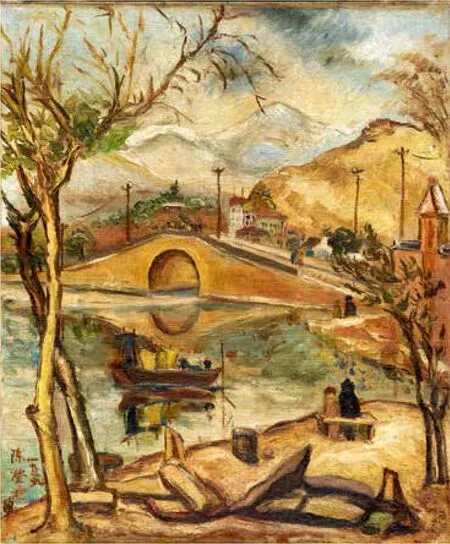

陈澄波 清流(西湖之断桥残雪) 油画 72.5cm×60.5cm 1929年

1928年上海画家王济远、潘玉良、金启静受教育部指派到日本考察工艺美术,陈澄波陪同。另一说法是1926年2月受江苏省政府派遣,王济远、张辰伯、滕固、杨清磬等赴日考察美术、工艺,赴日期间与陈澄波结识,促成陈澄波1928年的上海、苏杭的短期游历。这是陈澄波首次赴杭州写生,根据当时留下的照片,上面题记“欢迎美术家陈君于西子湖纪念,戊辰蒲节”,时间应该是1928年6月22日。从照片看,这时他已经在西湖完成了几幅写生。同年7月陈澄波在厦门旭瀛书院举办个展,8月10日从厦门经上海往东京,之后返台。翌年3月陈澄波从东京美术学校研究所毕业赴上海就任上海新华艺专西画科教授。4月陈澄波以《清流》《早春》《绸纺之午后》三件作品参加第一届全国美展,其中《清流》《早春》画的均为西湖风景。

陈澄波于上海任教期间,又多次旅杭写生作画。根据上海新华艺专陈澄波学生袁枢真回忆,当时的上海新华艺专每学期都安排两周的出外写生,分别叫作春季写生和秋季写生,老师都带学生去西湖写生作画。这期间陈澄波画了《西湖春色》《西湖远眺》《西湖》等西湖题材作品。《西湖春色》还参加了第十五届日本帝展。

从陈澄波参加全国美展的作品《清流》《早春》两画来看,前者画中树木枝干光秃略显萧条,显然冬意未消,后者已露初春气象。一前一后应该同为写生之作,画作上显露的时间略早于陈澄波毕业时间。因此,在陈澄波1929年3月从东京美术学校毕业赴沪前应该还有大陆之行。就目前所能看到的陈重光提供的陈澄波年表,对于1929年3月之前的陈澄波行迹没有更详细交代,只有一条“2月陈澄波《西湖》《杭州风景》《自画像》三件作品入选东京本乡展”。《台湾日日新报》1929年2月12日夕刊报道:

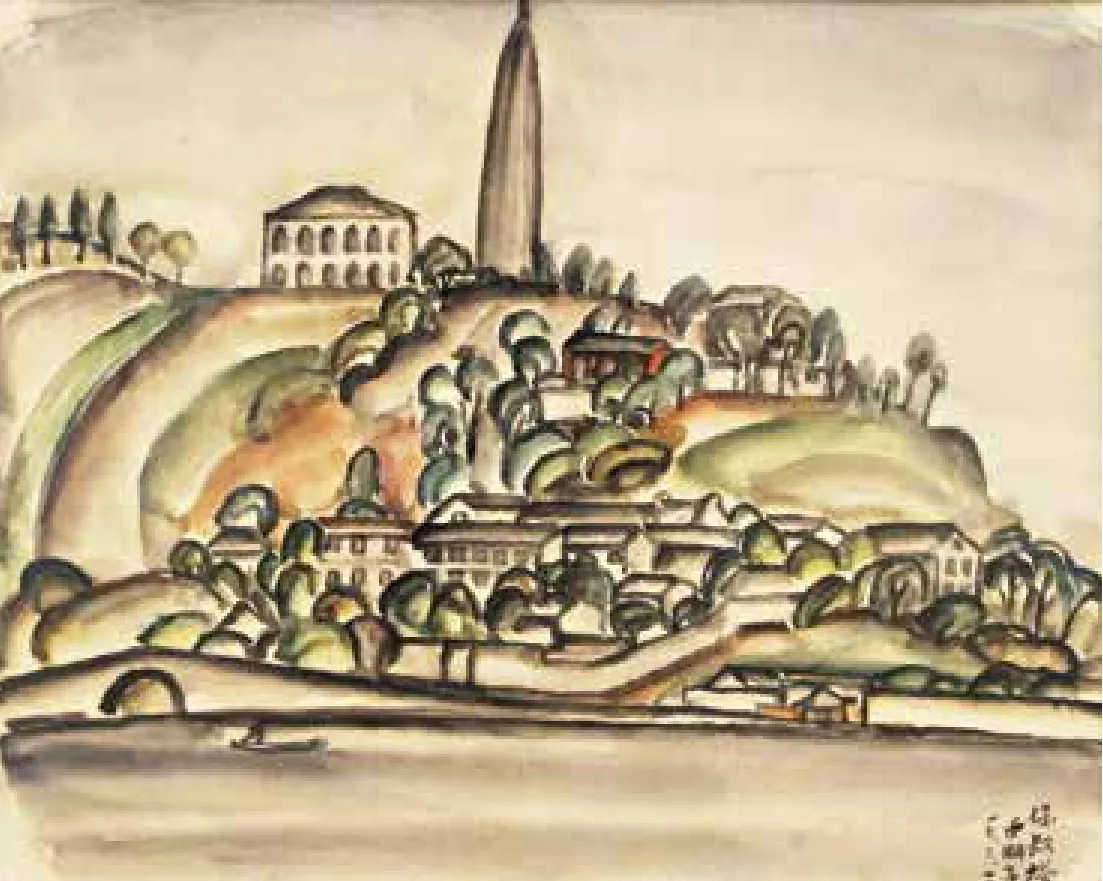

王悦之 西湖风景之二(白堤) 水彩 24cm×30cm 1928年

王悦之 保叔塔 水彩 24cm×30cm 1928年

嘉义画家陈澄波君,自杭州来信,言杭州约半月降雪。所画西湖十景中之断桥残景,将出品于民国国立美术赛会,又云接东京学友通信,知己所出品于本乡展之《西湖》及《杭州风景》《自画像》三点入选。陈氏滞杭期日,预定至本月下旬。

又有《台湾日日新报》1929年10月23日夕刊对陈澄波《早春》入选日本第十届帝展的报道:

据闻陈澄波君所入选者题为“早春”,系描写西湖风景,本年二月中所执笔者,湖水绿生,游客徜徉湖畔,目眺葛岭山上,保叔塔尖高耸,点缀白鸽徐飞,使人静味湖上春风骀荡。

陈澄波 早春 油画明信片 1929年

因此可以知道,陈澄波1929年2月人在杭州,并为全国美展出品做准备,画了《清流》《早春》,与此同时又以另外三幅作品参加了东京的本乡展。

《清流》一画又名《西湖之断桥残雪》,与报道中仅一字之差,应该就是报道中的“断桥残景”。或许因为景以“残雪”得名,而画上无雪,只能名之曰“断桥残景”,以致索性名之曰“清流”罢?但来信却言“约半月降雪”,乃至“滞杭期日,预定至本月下旬”,而《早春》又是作于“二月中”,画面流露的春意显然与降雪矛盾。可能的解释是冬雪未至而春讯迫近,早莺争暖,遂画《早春》。然后携作品至上海直接送交全国美展征集组,复至东京参加完毕业典礼,3月再返上海。

陈澄波在杭州作画而能在杭州、台湾、上海、东京四地互动,足见其创造力之旺盛与社会联系之广泛。就在陈澄波1929年3月再返上海同时,王悦之3月结束杭州任教离开了杭州回到北平,在北平青年会举办了个人画展。展览展出了《燕子双飞》《愿》《灌溉情苗》《摇橹》《保叔塔》《白堤》等60余幅在杭州时期所画的风景以及表现爱情题材的立轴式油画,《世界画报》对展览进行了专版介绍,报道说展览“用南方柔和的景象、美丽的环境来打破北平沉闷而泥浊的空气”。6

陈澄波、王悦之在1929年初就这样擦身而过,带走了西湖的一片云彩。

资料显示,王悦之早在1919年3月就以一幅名为《西湖葛岭》的风景画作品参选日本第七回光风会展览,是年八月,王悦之返回故乡台中举办个人画展,《台湾日日新报》报道:

久在东京美术学校研究洋画之本岛人青年刘锦堂氏,此回以会心之作数十点,自本月十日起至十七日一礼拜间,在台中女子公学校内陈列。画题为前清离宫、杭州葛岭、三潭印月、柳浪闻莺、春思、东京植物园、西湖孤山、苏堤春晓、小屋、西湖落日、裸体、樱桥、台中公园、西湖西泠桥、秋瑾女史之墓、林和靖墓、静林、阿片烟花、春日、跳绳、黛玉葬花、老母肖像、雷峰塔、树下、上海码头、初夏、台北剑潭、御茶之水、办当、春、竹筏、上海公园等,各附以定价。内中多数可以适合于本岛之嗜好云。7

文中提到并有明确地名的作品,有十一幅是描绘西湖风景的。由此可以推断,最早在1919年3月,王悦之就曾来过上海苏杭一带游历写生,并携这些作品回台中办展,但台中展览的作品至今已不可得见。目前能够见到王悦之留下的杭州写生作品最早一幅是作于1928年3月11日的水彩《西湖风景之二》(《白提》)。第二天,即3月12日王悦之正式受聘就任杭州国立艺术院西画系主任兼日文讲师之职。就是说陈澄波首次来杭写生时,王悦之已经在杭州的杭州国立艺术院任教三个月了。这期间王悦之画了多幅西湖风景的水彩写生。

那么在陈澄波首次来杭写生这段时间,他们是完全有可能见面的。我们可以从他们的西湖风景画作中追踪一下两人当年的足迹。以王悦之水彩《保叔塔》与陈澄波油画《早春》为例,略作分析比较。

《早春》原画已经不存,从留下的明信片来看,无法从色彩上进行比较,但两张画的取景角度极为相似。不同的是王悦之的画,以湖面的水平线为基线向上发展,断桥无倒影,景物的形体都经过归纳提炼,轮廓用线肯定、浓重,树木与山体均以圆弧形勾出边缘轮廓,略施渲染,整个画面高度简约单纯,所有的景物构成一个平面。而在陈澄波的画里,最大的特征是构图的空间特征:前景中游观的人群一字排开略有错落,基本与大树栏杆处于同一层次;湖水与断桥构成中景,水面倒映断桥远山;保叔塔远远地立在山顶之上。画面给人明确的空间景深的层次感。《保叔塔》坚实稳固理性,《早春》则柔和富有情致。同时,在处理风景主题时,陈澄波喜欢加上点景人物,增强画面生活气息,而王悦之画风景就是风景,纵然出现点景人物,那也仅仅是个符号,只是画面形式的一部分。西湖的湖光山色激发了两人的无限激情和感兴,王悦之还为自己起了个美丽的名字“西湖子”,两人来到西湖的同一个地方支起画架,我们有理由猜想各种两人相遇的可能。他们到底是否晤面?在对两人画游西湖的行踪考察中仍然一无所获。他们深邃的目光能够穿越百年逆旅,究竟有没有彼此相望一眼呢?历史留给我们无尽的猜测。现在唯一能寻到的一点相关记录就是陈澄波于1946年写的《日据时代台湾艺术之回顾》一文,其中写道:

直到民国十三年(1924年)春天,我和廖继春、陈植棋两位先生前后留学于日本国立东京美术学校,当时该校已有刘锦堂(王悦之)、黄土水、王白渊、张秋海、颜水龙诸前辈,虽然有这么多人,但并没有组织任何的艺术团体……

这证明陈澄波本人是完全知道王悦之这位同道、同乡和同学的,尽管年龄相仿又是同月同日生人,但陈澄波仍把王悦之视为前辈。从他的叙述里可以看得出,他当年力倡台湾西画运动和积极组织西画社团历经曲折,殊不知民国十三年(1924年),王悦之也克服重重困难,在遥远的北方联合王子云、郭志云、陈启民、钱稻孙等人,以北京第一个研究西画的团体阿博罗美术研究所为基础,筹办成立起私立北京美术学院。陈澄波以他杰出的成就从大陆回台之后,与台湾美术家一起开创了台湾美术的新局面。王悦之则以北京为根据地,以美术学校为中心实践着他新兴美术运动的理想。

[注释 ]

1.王悦之:《俄画展览会批评》,《晨报副镌》1922年7月26日。

2.卢缓:《从第一次全国美术展览会看民国时期的全国美术展览机制》,中央美术学院硕士论文,2007。

3.徐志摩:《美展弁言》,《美展》1929年第1期。

4.胡根天:《看了第一次全国美展西画出品的印象》,《艺观》1929年第3期。

5.张泽厚:《美展之绘画概评》,《美展》1929年第9期。

6.王月芝绘画展览会专页,《世界画报》1929年3月3日。

7.《刘氏洋画展览》,《台湾日日新报》1919年8月10日。