沥青路面反射裂缝防治对策

冯耀宇

摘 要:随着社会经济的快速发展,我国公路建设事业取得了显著的成就。在重载交通等多种因素影响下,反射裂缝病害越来越严重,甚至会引发沉陷、基层松散等病害。为了更好地防治沥青路面反射裂缝,该文在充分了解沥青路面反射裂缝产生机理的基础上,提出了半刚性压浆技术,通过工程实例验证了这种技术在路面基层反射裂缝处理中效果显著,具有良好的应用前景。

关键词:沥青路面;反射裂缝;产生机理

中图分类号:U448 文献标志码:A

0 引言

沥青路面具有强度高、稳定性好、行车舒适等优势,是我国高等级路面的主要结构形式。在荷载、温度等因素循环作用下,沥青路面将产生干缩、低温收缩裂缝,并从基层裂缝逐步扩展至面层形成反射裂缝。此类裂缝的产生,极易损坏路面结构,为此,必须采取切实可行的措施积极处理此类病害。在公路维修养护施工中,为了最大限度地解决路面反射裂缝问题,必须对路面反射裂缝防治技术进行深入研究,从而保证路面行车功能,实现公路运输事业持续、健康发展。

1 沥青路面反射裂缝产生机理

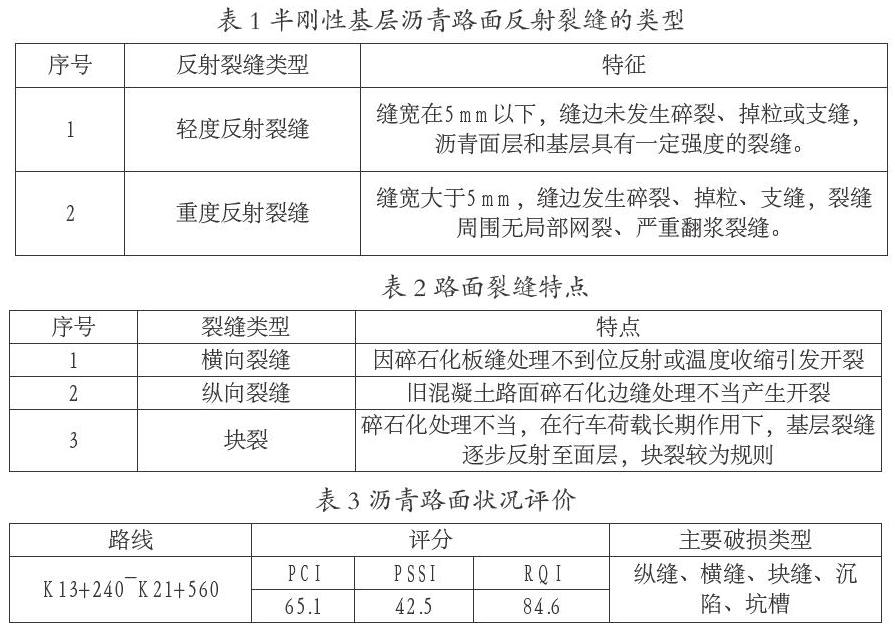

沥青路面的特点为基层强度、刚度大,但抗变形能力不足。在温、湿度变化作用下,极易出现基层开裂的现象。因面层、基层紧密连接,基层开裂程度较大时,在基层裂缝与面层对应部位,将出现底部开裂现象,此时经行车荷载不断碾压,裂缝将持续向上发展,并形成反射裂缝。当产生此类裂缝后,顺着裂缝雨水将向基层、路基等结构渗透。在荷载长期作用下,将产生动水压力,将进一步导致基层松散,甚至软化路基,最终危害路基稳定性,产生更大病害。按照严重程度可将反射裂缝划分2大类,即轻度、重度反射裂缝,具体见表1。

2 工程概况

某公路工程全长13.2 km,为双向6车道,通车运营,因交通量较大,尤其是重载车辆增加,导致路面病害频发,据施工现场实地勘察可见,局部出现了严重的纵、横向裂缝、坑槽、沉陷等病害。此类病害的大量发生,对路面行车舒适性、行车安全影响较大。为此,必须针对路面病害做出有效处理。

3 路面病害调查及原因分析

经实地勘察可见,该路段病害主要为裂缝、坑槽、沉陷,为了更好地保证施工质量,采取科学、有效地措施进行处理,必须对路面病害进行调查,充分掌握路面病害实际情况。

3.1 病害类型

3.1.1 裂缝

在该沥青路面病害中最多的为裂缝。在裂缝产生早期并不会影响沥青路面的路用性能,但经行车荷载及自然因素反复作用,基层裂缝将逐步向面层扩展,形成反射裂缝,从而破坏路面结构性能。该工程主要存在3种裂缝,即横向裂缝、纵向裂缝、块裂。各类裂缝特点见表2。

3.1.2 坑槽

因路面具有较为严重的裂缝问题,且不具备完善的排水设施。当降雨量较大时,雨水将源源不断地向基层渗入。加之行车荷载反复作用,在有限空间内渗入的水受到强大压力的影响,极易形成高压水,从而不断地冲刷基层细集料,一段时间后,裂缝等部位极易有细集料挤出,这种情况下将会严重影响沥青混凝土面层的平整度,甚至出现脱空现象。因该路段交通量大,且重载压力大,在剪应力作用下,沥青混凝土面层将会破碎,或产生坑槽病害。

3.1.3 沉陷

因原路面结构处理不到位,或路面改造之后强度降低等问题,产生了路面沉陷病害。

3.2 路面状况调查及评定

该路段交通量大,重载车占40%左右,随着使用年限的不断增加,路面破损程度愈加严重,甚至对行车安全造成了严重影响。为保证采取的措施科学、有效,在施工前需做好路面状况调查及评定工作。该文以K13+240~K21+560段为例进行分析,该次沥青路面调查内容包括:路面破损状况、结构承载能力、路面平整度。并根据相关规定,评定路面状况。路面破损评价标准可分为5个等级,优≥85;良≥70~<85;中≥55~<70;次≥40~<55;差<40。该工程评价结果见表3。

由此可见,该路段路面损坏状况指数(PCI)为65.1,评定等级为中;路面结构强度指数(PSSI)为42.5,等级为次;路面行驶质量指数(RQI)为84.6,等级为良。表明该路段损坏状况较为严重,特别是路面结构强度较差。

为了更清楚地了解到路面基层、底基层是否受到损坏,决定作抽样探坑试验,经测试可知,该路段在基层部位已产生裂缝问题,且以大面积呈现,病害严重。为了彻底消除病害,必须从基层开始进行施工整治。

按照施工规范要求,结合工程现场具体情况,基于经济性原则,该文决定以压浆法处理路面基层反射裂缝。

4 压浆技术原理

在岩土工程压浆填充原理基础上,沥青混凝土路面压浆维修技术是指利用外力加压作用,通过注浆管向地层内均匀地注入符合规范要求强度的浆液,经渗透、填充、压密、扩展等一系列工艺将土体缝隙内的积水、空气等排除。一方面经钻孔施工,配比合理的浆液在高压下强制性迅速向弱透水层壓入,从而产生类似于球形的一种浆泡,这种浆泡将对其周围的结构体不断挤压,在此挤压作用下,使结构体更加密实,以此提高基层承载力。另一方面压浆过程中,沿裂缝浆液不断渗透,并对结构体空隙填充,在层间形成方向不同的各类浆液体,在养生施工之后,待凝结、硬化,可是结构体密实,并增强基层强度、防水能力。除此之外,在钻孔内可构成一个柱体,和附近土体一起构成复合地基,有效提升基层承载力。经研究表明,针对路面基层产生的反射裂缝、坑槽等病害,注浆法具有良好施工效果。

5 沥青路面反射裂缝防治要点

通过调查路面损坏状况及对沥青路面反射裂缝病害产生机理的探讨,该文以K13+240~K21+560段为研究对象进行路面基层反射裂缝防治处理。该路段原路面是在水泥路破碎之后进行了加铺处理,加铺结构为20 cm水稳基层(2个)+(4+5)cm沥青面层,但因治理不当,旧水泥路面出现了大量反射裂缝病害。为保证施工质量,该文决定选择注浆法进行基层反射裂缝处理,从而提升基层承载能力。

5.1 钻孔施工

根据施工要求,先明确病害处治范围,相比病害宽度,施工区域要相对多出20 cm左右。钻孔前,要先确定布孔间距,一般成梅花状布设,要求钻孔和裂缝之间距离1 m以上。根据病害深度合理选择钻孔深度,该工程选择φ5 cm注浆管,在100 cm~200 cm控制钻孔深度。严格按照设计图纸具体要求,合理确定钻孔位置,钻机就位后,要求钻机钻头和桩位中心对齐。为快速挤压路基土,提高其密实度,可选择机械成孔法进行钻孔施工。要求钻进时,按照“外—内”隔排施工。

5.2 压浆施工

水泥、粉煤灰、膨胀剂等为填料的主要成分,根据配合比设计要求,可按照水泥︰粉煤灰︰膨胀剂︰减水剂︰水=100︰60︰4︰1︰80的配比进行混合料制作。注浆过程中,为保证充分填充缝内孔隙,可按照指定车道顺序进行注浆。当浆液由裂缝部位或者其他注浆孔溢出,则表明此孔注浆完成。

5.3 封孔

完成上述施工之后,需及时进行芯洞回填,可选择改性沥青+集料均匀拌和一层一层地进行夯实,保证充分填充芯洞。极少情况下,完成压浆施工之后,原裂缝处极易再次开裂,此时可通过改性乳化沥青材料进行灌缝、封孔处理。当抗压强度检测满足2.0 MPa之后,便可允许通行。

6 结语

综上所述,改革开放以来,我国经济迅速发展,交通运输业作为国民经济发展的支柱型产业,在社会经济发展中占据着重要的地位。随着交通量的不断增加,早期修建的大量公路工程逐步进入了大中修阶段,尤其是一些公路路面病害问题极为突出,如裂缝、坑槽等,反射裂缝作为沥青路面基层常见病害,不利于路基路面稳定,更会影响行车舒适性及安全。在雨水、高温、冻融等自然因素长期作用下,路面裂缝又会造成水损坏,加剧结构破坏程度,严重影响公路通行能力及服务能力。为此,如何防治反射裂缝扩展成了路面基层施工的关键。用半刚性压浆法进行路面基层反射裂缝处治,可有效补强基层,达到封水效果,增强路面承载力,是抑制裂缝病害发展的重要措施。

参考文献

[1]黄允江,汪婧,刘平,等.半刚性基层沥青路面反射裂缝处治新方法探讨[J].公路交通技术,2016(4):43-48.

[2]田禾.半刚性基层沥青路面开裂原因及防治措施[J].科技创新与应用,2017(18):216.

[3]王淑娟.白改黑工程中反射裂缝防治措施研究[J].西部交通科技,2013(1):7-12.

[4]李嘉鑫,思园园,李娜.半刚性基层沥青路面反射裂缝及防治措施[J].公路交通科技·应用技术版,2014,10(11):231-233.

[5]思瑋,霍永茂.半刚性基层沥青路面的裂缝成因及防治措施[J]. 交通标准化,2011(12):95-97.

[6]王利华.关于市政“白改黑”工程中防止反射裂缝措施的相关探讨[J].建筑工程技术与设计,2016(9):1305.