中西音乐形态的第三个共性特征

摘 要: 在中西音乐形态比较研究中,除我们注意到并已加以描述的两者丰富的个性特征外,其间的共性特征也同样需要加以关注。惟其如此,方可全面、客观地认识中西音乐的同异关系与内在联系。文章在已经揭示的中西音乐的两个共性特征的基础上,继续探讨两者之间的第三个共性特征:它们均以半音(小二度)作为基础性音程结构单位(最小结构单位),并对该基础音程赖以发生的客观原理与内在机制进行基础理论层面的分析与论述。

关键词:中西音乐;共性特征;客观原理;内在机制

中图分类号: J601 文献标识码: A

文章编号: 1004 - 2172(2019)04 - 0008 - 05

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2019.04.002

引 言

中西音乐形态的关系上,我曾提到两个共性特征:第一,音材料的统一性(均以十二音为限);第二,音阶音级数量的统一性(均以七声为限) 。

需要注意的另一个现象是:中西音乐均以半音(或小二度)为最小(或基本)音程结构单位,并形成了以半音为基本结构单位的均分式的音程比例关系。如大音阶的“两全一半三全一半”,小音阶的“一全一半两全一半两全”。中国的七声音阶亦然,即使是所谓没有半音的自然五声音阶,如自然五声宫调式“宫商角徵羽”中的角—徵小三度,也是由一个大二度加一个小二度(半音)构成,宫—商的大二度同样可以再细分为两个小二度(两个半音)。因此,以半音为最小或基本音程结构单位,并形成诸音程之间的均分关系,几乎是一个世界性的特征 。

关于第三个共性特征,我提出的问题是:音程基本结构单位的划分可以有各种不同的选择。比如在八度框架内,各种音程既可以按半音关系排列,也可以如缪天瑞在《律学》 一书中所谈到的诸平均律制那样,以其它的音程结构排列。那么,为什么中西(乃至中外)音乐几乎都以半音为基本音程结构单位呢?其中的内在构成法则是什么?既然它也是一种位于底层的“共性特征”,是否也同样受到某种自然法则的支配?

我的分析结果是:与前两个共性特征一样——“半音”音程基本结构单位也是顺应五度相生原理内在逻辑的必然选择,同样是基于五度相生原理内在逻辑的必然结果。

这三个共性特征之所以位于中西音乐形态的底层,主要取决于两点:第一,它们均与五度相生基本原理直接对应;第二,它们均具有恒定的基础性形态特质。

本文扼要回顾第一、第二个共性特征,重点解说第三个共性特征。

一、音材料十二音为限——第一个共性特征

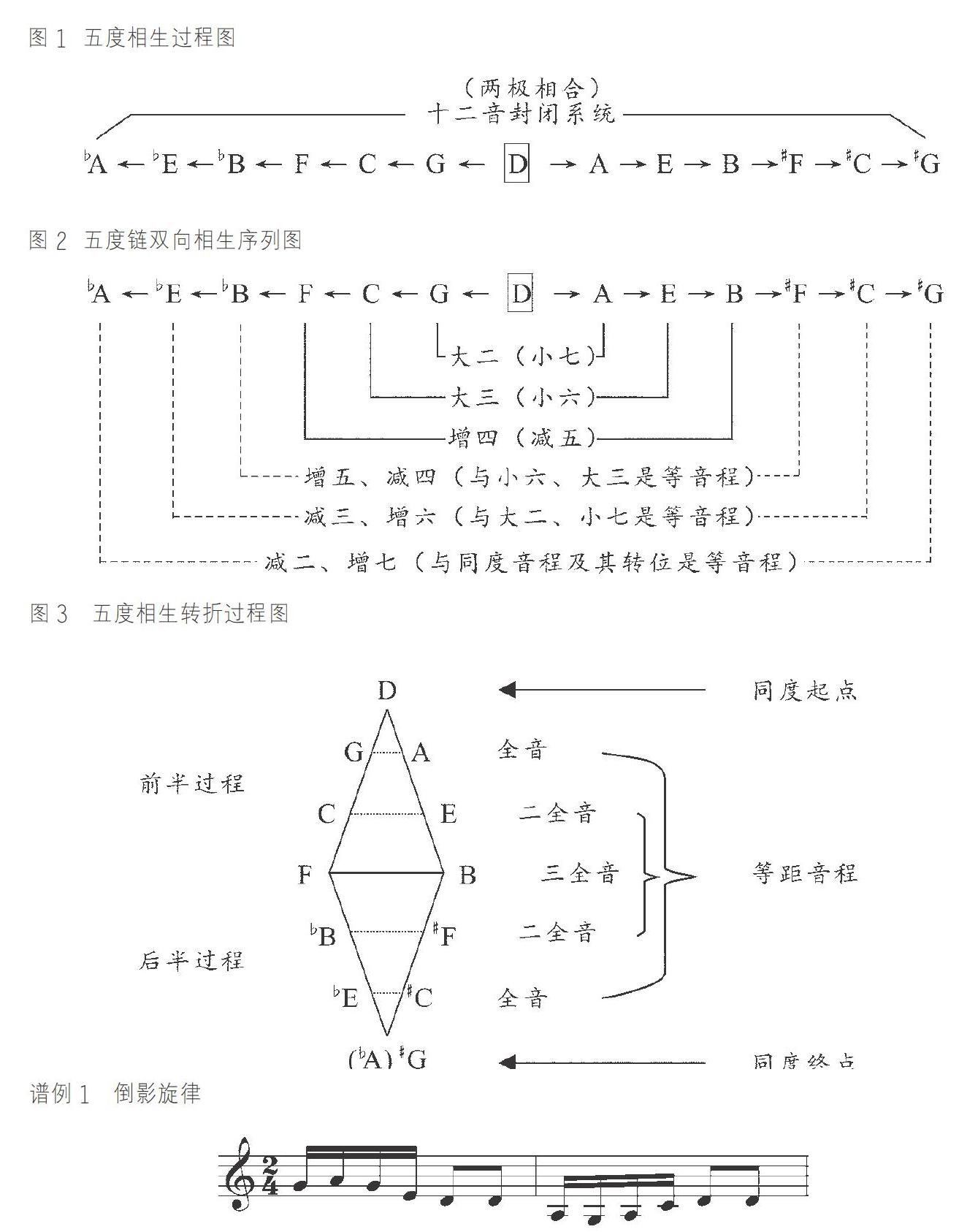

图1为五度相生过程,由D为起点双向相生至A(G)时,形成了异名同音关系,即两极相合的完形结构(以C为起点的所谓三分损益法单向相生到B也是同样结果)。之后再行相生所产生的音,均与已出现的音为异名同音关系,再无任何意义(如升号方向再行相生的D与已出现的E为异名同音,如此等等)。这种乐学观察视角所揭示的结构本质,是律学观察视角所不能发现的 。

这种以十二音为限的音材料运用范围,为中西乃至中外音乐的第一个共性特征,它遵从的是五度相生原理的客观自然规律。

二、音阶结构七声为限——第二个共性特征

从图2中可以发现一个有意义的现象:自然七声中(图中实线所示)的每一次相生均产生了新的音程,而自然七声之外(图中虚线所示)的每一次相生却并没有发生实质上的音程结构变化。也就是说,表面上看五度链是一个始终一贯的连续性线索,但实际上前三次相生与后三次相生之间有一个“转折点”。

由图示的前半过程(实线所示)可以看出,五度链中自然七声全部出现后,构成音阶的所有可能音程实质上已达到了饱和点(即全部具备),之后再行相生(虚线所示)所产生的音程,已不具有新的音程含义 ,也就不可能具有新的音阶意义。这不仅可以解释为什么“古音阶”与“清商音阶”诸调式与自然七声诸调式在结构上相互重合,从一般意义上说,也揭示了音阶音级数以“七”为限这个普遍现象的内在原因。

这个中西乃至中外音樂的第二个共性特征,同样是五度相生客观自然原理使然。

三、音程结构半音为限——第三个共性特征

(一)五度相生前半过程

第一次相生出现的G与A,若单看起始音D与G或A之间的关系,是一个纯五度(或其转位音程纯四度),这个纯五度与转位音程纯四度之间隐含了一个没有出现的大二度。同时观察双向相生的G与A,则出现了大二度(小七度)关系,可表述为第一次相生的G与A之间出现了大二度(小七度)关系。

第二次相生出现的C与E为大三度(小六度)关系,包含了C—A与G—E之间的大六度(小三度)关系,这个大六度与已出现的小七度(大二度)隐含了一个没有出现的小二度,即A—C或E—G之间的B或F并没有真正出现。

第三次相生产生的F与B,在产生极限音程增四度(减五度)的同时,出现了B—C与E—F之间的小二度(大七度)关系。

因此,五度相生过程的前半过程是一个由近及远的过程:它由关系最近的纯五度出发,达至关系最远的增四度。而与增四度同时出现的小二度,是在这个过程中最后出现的、关系最远但实际距离最近的音程。这个小二度,是五度相生过程所能达到的唯一的最小音程。

至此,所有音程相生过程完结。

前半过程的每次相生呈现出一种开放性的伸展态势,即每一次相生都产生了新的音程,直至极限音程增四度F—B,自然七声刚好出全,并包含了所有音程。但五度相生过程并没有完结——如上所述,这个前半过程是一个“开放式”的结构,并没有形成一个“封闭式”的完形结构,还需要一个后半过程予以“补充”。

(二)五度相生后半过程

我们知道,增四度是一个远关系的“极限音程”。因此,五度相生过程走到F—B,不可能再进行“开放式”延伸,必然形成一个转折点。这个转折点,通过图3可以显示得更加清晰。

图3以D为起点双向相生至F与B后,达到了音程疏远关系的极限(增四度)。这个增四度是一个转折点,随后则作收拢性相生到异名同音A(G)结束,即形成上图由起点D到终点A(G)呈橄榄型先开放再收缩的“两极相合”的“完形结构”。

现在需要分析的是这个后半过程的结构功能是什么。

首先,从前半过程与后半过程的对称性结构来看,后者与前者呈“倒影”关系。两者不同的是:前者的每一次相生,不仅产生了新的音程,也产生了新的音;而后者的每一次相生,没有产生任何新的音程,只产生了新的音。

我们已经知道,后半过程产生的是变化音,但其更深层的结构功能不仅仅局限于此。我注意到的是:这些新产生的变化音,除了其本身独有的音高特征外,其唯一的结构功能是半音划分功能。也就是说,后半过程的基本或唯一结构功能是在前半过程最后产生的最小音程(半音音程)的结构基础上强化这种半音结构,对整个五度相生音结构关系进行全面统一的均分。后半过程阳展的F—C—G分别比前半过程阳展的F—C—G高半音,后半过程阴展的B—E—A分别比前半过程阴展的B—E—A低半音 。

这种现象用“倒影”现象来观察便能说明问题。我们知道,所谓倒影,上下的结构是完全相同的。其一,这种现象可以解释五度相生后半过程不可能产生实质性的新的音程关系现象;其二,倒影结构可以产生不同的物象位置,正如旋律中的倒影结构可以产生不同的音一样。

以谱例1的旋律为例,前半部分由凸型大二度与下行小三度、大二度构成,后半部分由凹型大二度与上行小三度、大二度构成,两者以中轴D为界限形成了严格的倒影结构。也就是说,这个呈对映关系的上下结构并没有本质的不同,只是发生了不同音的选择变化,如后半部分出现了前半部分没有的do,两者共同构成了完整的自然五声。

同样,五度相生的前半过程与后半过程以F—B为中界形成了严格的倒影结构。这个呈对映关系的上、下结构之间并没有本质的不同,只是发生了不同音的选择变化,如后半过程出现了五个变音,与前半过程的自然七声共同构成了完整的十二半音体系。

五度相生前半过程是一个由最近音程到最远音程(F—B)的开放式过程。既然该过程不能再继续作开放式延伸,那么要完成整个进程(形成最终的完形结构),只能以F—B为转折点作收缩式收束。

前半过程最后产生的小二度,预示了后半过程的主要功能:虽然它的整体结构性质与前半过程无异,产生的却是将前半过程的音程加以均分的“半音体系”,这种后半结构与前半结构的整体错位,嵌进了前半结构的预留空间——在已建立的自然七声结构基础上嵌进了五个变音,共同完成了十二半音体系。

需要注意的是,无论前半过程产生的自然七声还是后半过程产生的的五个变音,都是五度相生自然进程的必然结果,其中没有丝毫人工的痕迹。

由此可以得出一个自然结论:半音音程乃至整个十二半音结构体系的产生,是五度相生自然进程的必然结果。甚至可以说是唯五度相生自然进程所可能导致的必然结果。在以往的认识中,我们曾认为十二平均律是人工划分的结果。但必须注意的是,所谓十二平均律,是在十二半音乐学体系已建立基础上的精致考量。没有十二半音乐学体系的先行,埃利斯的音分标记法也无从创立 。试想还有什么其它自然法则可以形成十二半音体系呢?除了所谓的人工划分之外,没有其它。如果要在自然原理说与人工划分说之间做出选择的话,我们只能接受前者。

上述中外音乐的第三个共性特征,在节奏体系方面也可以发现与之暗合之处。比如均分节奏体系便是中外音乐的基本共性特征 ,它们共同体现出整数比的“简约”法则,这种“简约法则”与其潜在的基础层面的自然构成原理相通。正因为这种“原理”的简单性,体现出其广阔的解释范围。而居于中层乃至表层的不同国别、族别及区域性的个性特征,则逐渐缩小其适应范围。比如“中立音”,虽然同样符合“均分”规则(将小三度加以均分),但由于其跨度与基础层面“均分”关系的错位,不能与后者共存于同一个逻辑序列之中,因此,其应用范围受限也就是必然结果了。

结 语

长期以来,在中西乃至中外音乐的比较过程中,其间的共性与个性关系问题一直尚未真正理清。事实上,迄今仍存在着两种相互抗衡的极端认识:或极力主张“全面的现代化,充分的世界化” ,将中国音乐的个性特征置于虚无缥缈或不值一顾的悲凉境地;或片面强调中国音乐的所谓“基础性特色”而力显卓尔不群 。这两种认识方法与认识结果由于缺乏严格意义上的科学论证,难免失之偏颇;同时,由于裹挟着各自不同的情感倾向而不同程度地丢失了客观的冷静与理性的清醒。

不同国别、不同民族、不同区域的音乐之间,既具有彼此相别的个性特征,也具有彼此相通的共性特征。它們之间的同异关系,就像不同人种之间的同异关系一样。中西乃至中外音乐之间潜在的相通之处,不一定像所谓“音腔”“中立音”“散板”这些个性特征那样“醒目”“直观”,需要运用相应的科学、逻辑认识方法予以透视,方可揭示其深层的内在机理。也正因为如此,我们可以认为共性特征位于中西乃至中外音乐的底层,这也是本文所引出的一个相关结论。

本篇责任编辑 张放

收稿日期:2019-06-13

作者简介:蒲亨建(1956— ),男,华南师范大学海上丝路音乐舞蹈研究中心教授(广东广州 510631)。