新生代外来务工人员工作嵌入对城市定居意愿的影响

谭磊 罗昕颖

摘 要: 从工作嵌入的视角,以城市归属感为控制变量,对新生代外来务工人员城市定居意愿进行探讨。对174位新生代外來务工人员进行问卷调查,使用spearman相关分析和二项logistic回归分析方法对新生代外来务工人员的城市归属感与定居意愿进行分析。结果表明,50.6%的新生代外来务工人员有明确的城市定居意愿,工作嵌入对城市定居意愿有显著正向影响。通过分析工作嵌入如何强化新生代外来务工人员的城市意愿,从政府、企业、社区、个人四方面提出了建议,促进新生代外来务工人员市民化。

关键词: 工作嵌入;新生代外来务工人员;城市归属感;城市定居

中图分类号: C924.2 文献标志码:A 文章编号:1009-055X(2019)03-0117-10

doi:10.19366/j.cnki.1009-055X.2019.03.013

一、研究背景

我国已进入全面建成小康社会决胜阶段,“十三五”规划中强调除了要推动农业转移人口落户,还要促进该类群体家庭成员举家进城落户,与城镇居民共同、公平地享有和履行同等的权利和义务。新生代外来务工人员是中国城乡二元结构和户籍制度背景下新的一批外来劳动者,参考全国总工会对“新生代农民工”的定义,笔者将本文研究对象“新生代外来务工人员”界定为:出生于1980年以后、年龄在16岁以上、在异地从事非农工作的劳动者。80年代,农村富余劳动力大批进城谋求更好的经济收入,随着国家人口管理政策的放松和沿海地区经济快速发展,逐步形成一批来自中小城市的外来务工者,而农业户口的劳动者仍是外来务工群体主力军。国家统计局发布了《2017年农民工监测调查报告》,抽样调查结果显示,2017年农民工总量为28 652万人,新生代农民工占比首次过半,占比50.5%[1]。可见,新生代外来务工人员已成为外来务工群体的重要组成部分,代际转型明显。新生代外来务工人员外出务工是为了追求更好的生活质量,是对城市生活的向往,他们在思想上开始有了对市民化身份的渴望。在城市工作中形成的经济关系网络和社会关系网络,使得他们比上一代外来务工人员更容易融入城市发展中,强化了自身的定居意愿。然而现实问题是新生代外来务工人员在融入城市的过程中,存在着诸如工作压力大、收入不理想、“外地人”与“本地人”的身份认同中处于尴尬境地的问题[2]。

广东作为经济大省,多年来吸引了大批外来务工人员进城发展,人口规模日益庞大。截至2017年5月,广州户籍人口888.83万,流动人口713.41万,流动人口几乎占据总人口的“半壁江山”[3]。如何完善流动人口服务管理机制,提高外来人口服务管理水平,稳定人口流动,成为广州市政府工作的重中之重。在广州这样的超大城市中定居立足,对于新生代外来务工人员来说,存在经济和文化思想上的多重挑战。

本文将结合新生代外来务工人员的特点,以广州为例,利用工作嵌入理论,以城市归属感为控制变量,分析工作和生活情况与新生代外来务工人员定居城市之间的关系,探讨应如何稳定外来人口的流动并促进其融入城市社会,试图探索一条促进城乡一体化和谐发展的路径。

二、新生代外来务工人员特征

1.受教育程度明显提高

新生代外来务工人员大多接受了完整的九年义务教育,且越往后出生的新生代外来务工人员总体上接受的教育程度较高,文化知识的显著提高是其在城市处境变化的重要因素。新生代外来务工人员逐渐撕去了“没文化、没素质”等标签,不再是城市边缘人;而本地居民观念转变,对他们的接纳和包容也使其逐渐融入务工城市。

2.市民化意愿增强

由于深厚的乡土情结和宗族观念,以及人口政策的限制,让上一代外来人口即便生活在城市,仍把户口留在农村。然而,由于新生代外来务工人员长期生活在城市中,已基本习惯城市生活,与城市居民的差异日渐缩小,在城市中的地位提高和在部分公共服务和社会福利领域能够取得与本地户籍居民同等的权利,都大大增加了新生代外来务工人员的自信心。为了获取更加公平的待遇和长远发展,不少新生代外来务工人员有了入户广州的意愿。广州市政府在2014年正式推行积分入户制度,从政策上鼓励流动人口落户广州。政策的转变和本地居民的开放态度,推动了社会对新生代外来务工人员的理解与包容。通过个人、政府、社会三个层面的共同作用,新生代外来务工人员市民化意愿明显比上一代务工者强烈。

3.工作现状与本地新生代劳动者相似

新生代外来务工人员工作领域广泛,主要集中于第三产业,从事建筑等传统行业的比例减少。他们较少受到公司区别对待,就业不公平问题的发生概率减少。受教育水平和生活水平的双双提高,使得新生代外来务工人员对就业有了更高的要求,对于就业也大都持乐观和认真的态度。他们不仅对工资和购买社保提出要求,也对职业培训、晋升机会有要求:工作不单是为了养家,更是为了改善自我生活、提高个人技能。如若现有工作无法满足,他们宁可选择辞职。这也造成了新生代外来务工人员工作耐受力较低、流动性较高的问题。随着离职变动,一些人际关系无法维持,人际关系网络变得不稳定。这些都是新生代员工的通病,也表明新生代外来务工人员的就业状况与本地员工相差不大。

4.对生活质量的要求提高

随着国家经济的发展、物质生活的丰富,新生代外来务工人员自小的生活环境比上一代舒适。良好的生活环境也使得该群体进入城市务工后,对生活质量有了更高的要求,主要体现在以下方面:一是购买能力提高,可以满足自我在饮食、服装、美妆等方面的消费期望,追求更好的物质生活;二是注重精神享受,书籍、手游、旅游等产品受到了新生代的追捧,注重朋友间的往来;三是住房观念改变,开始淡化宗族血缘观念,家族群居的特征在新生代外来务工人员身上体现得不明显,多以独居为主,并且对居住环境的要求明显提高。新生代外来务工人员对基本生活的追求已经大大超越了上一代,但在自我价值表现方面仍有所欠缺。例如鲜有新生代外来务工人员积极主动参与社区事务,他们与本地居民的互动仍存在隔阂。

三、研究设计

(一)理论解释

工作嵌入最早由Mitchell在2001年提出,该理论借鉴了社会学的嵌入性概念、心理學的场理论和图形嵌入测试[4],提供了一个从组织嵌入和社区嵌入层面预测员工离职可能性的视角,认为员工如一张网络,网络节点越多,表明该员工嵌入程度越深,越难以舍弃目前的工作和职位。工作嵌入理论研究的是整体层面的嵌入,即员工嵌入的方式是多样化的,需从整体的角度分析其嵌入程度,而非从单一或个别几个角度进行研究。员工在组织和社区的嵌入关系分别有三个维度,即联系、匹配和牺牲。这三个维度在职内和职外同样重要,也就构成了一个3×2维度矩阵:组织联系、组织匹配、组织牺牲和社区联系、社区匹配、社区牺牲[5]。员工只有瓦解矩阵中所有嵌入关系,才可能实际离职[6]。高度嵌入的个体难以作出离职决定,否则将付出巨大的舍弃代价。国外对于工作嵌入量表的设计偏重于测量组织嵌入维度,具有代表性的是Crossley通过精简Mitchell的量表,所开发的包含7个项目的整体量表[7]。国内关于工作嵌入的研究多与职业公平感相联系[8-9],与国外研究类似,国内研究大多也局限于组织嵌入这一角度。

本文借助工作嵌入理论,从组织嵌入和社区嵌入两方面比较研究新生代外来务工人员对定居城市的意愿。利用嵌入关系研究新生代外来务工人员城市定居意愿的设计类似于工作嵌入理论中预测员工离职倾向的研究,新生代外来务工人员嵌入程度越高,就越依恋于该城市的工作与生活,定居的意愿就越强。

(二)假设与变量

在组织中,新生代外来务工人员是公司的一员,承担着某种工作职责,除了在工作中获取工资、晋升机会以外,还与工作伙伴结成关系,组织工作中的公平感和获得感对其离职与否起决定性影响;在社区中,新生代外来务工人员是社区构成的一分子,社区设施、社区惠民政策的普及等会直接影响新生代外来务工人员的居住意愿。广州经济发展迅速,在提供多元就业岗位的同时,大量的城市住房可供就业者选择。多样化的就业单位和生活社区及其衍生的人际关系、生活便利、福利获取、政治参与机会等,必然与新生代外来务工人员城市定居意愿存在着某种关联性。基于此,本文提出以下研究假设。

假设1:工作嵌入程度越高,新生代外来务工人员城市归属感越强。

假设2:以城市归属感作为控制变量,工作嵌入程度越高,新生代外来务工人员的城市定居意愿越强。

本文采用问卷调查法获取一手资料,其中问卷调查的内容包括新生代外来务工人员个人基本情况、工作嵌入现状、定居城市的意愿、城市归属感4个方面。

根据研究假设,问卷重点在于工作嵌入的测量。工作嵌入量表借鉴了杨廷钫、凌文辁构建的新生代农民工工作嵌入量表[10]。该量表共设计了32个项目,是西方工作嵌入理论本土化的重要里程碑。量表采用里克特量表的形式, “完全不同意”“比较不同意”“不确定”“比较同意”“完全同意”分别赋值为1、2、3、4、5。根据工作嵌入六维度定义,该量表的各维度命名和项目组合如下:①组织匹配,包含职业成长、个人价值等7个项目;②组织关系网络,包括组织中的人际关系、同事的尊重等6个项目;③社区关系网络,包括城市中的朋友、朋友帮助等5个项目;④社区生活环境,包括社区生活氛围、生活成本等6个项目;⑤社区损失,包括对老家的感觉、社会福利等4个项目;⑥组织损失,包括获得与绩效水平相当的回报等4个项目。

研究中作为控制变量 “城市归属感”的测量问题是“您在现在居住的城市有归属感吗”。选项A“感觉不是自己的地方”和选项B“没什么感觉,只是过来挣钱”,编码为0(即没有城市归属感);选项C“是的,感觉很好”编码为1(即有城市归属感)。

因变量“城市定居意愿”的测量问题是“从长远来看,您本人希望最后在城镇定居还是回到老家村里?”类似于控制变量的编码方式,选项A“想回到村里”和选项C“都可以”,编码为0(即没有明确的城市定居意愿);选项B“如果有机会就在城镇定居”,编码为1(即有明确的城市定居意愿)。

(三)数据来源

本文采用偶遇抽样的方法收集数据。偶遇抽样的地点选取了广州越秀区区庄地铁站、番禺区南村镇和番禺区黄编村。区庄位于广州市中心,上下班高峰期人流量大,是不少新生代外来务工人员工作的必经之地;番禺区交通便利且近年来发展迅速,建立起了工业区、产业园,吸引了不少外来人口到此工作或暂住,其中南村镇人口数量居多,2013年突破7万人[11],已然成为外来务工人员聚居之地;而黄编村是一个典型的城中村,出租房多,聚集了一小批外来人口。选择这3处进行问卷调查,能提高问卷收集效率。

本次调查最终收集到了179份问卷,有效问卷174份,有效回收率为97.1%。

四、实证分析

(一)新生代外来务工人员基本状况

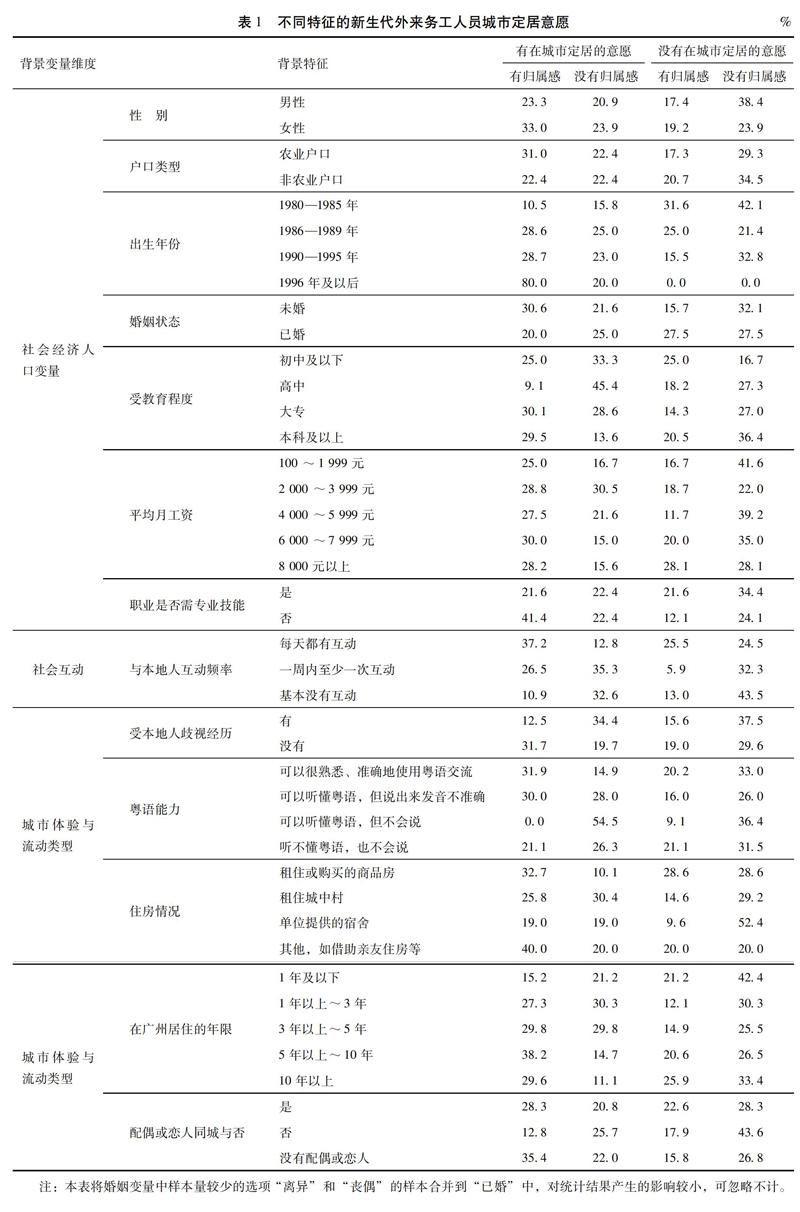

从样本整体来看,50.6%的新生代外来务工人员有明确的城市定居意愿。在“归属感”作为控制变量的条件下,定居意愿的分布情况如下:有归属感和没有归属感的新生代外来务工人员所占比例分别为28.2%和22.4%;剩下49.4%的新生代外来务工人员没有明确的城市定居意愿。具体情况如表1所示。

本研究含13个背景变量,分为3个维度:社会经济人口变量、社会互动、城市体验与流动类型。

在社会经济人口维度中,涉及性别、户口类型、年龄、婚姻、受教育程度、月工资、职业技能7个变量。显然,在归属感作为控制变量的条件下,女性比男性更有城市定居的意愿,女性的归属感明显提升了定居意愿。农业户口的新生代外来务工人员归属感和定居意愿稍强,这说明新生代农民工在新生代外来务工人员群体中,更有改变原有生活状况的想法,对城市生活有更多的向往。随着年龄的增长,新生代外来务工人员归属感与城市定居意愿也发生了相应的变化,有归属感的新生代外来务工人员城市定居意愿得到提升,而没有归属感的总体来说城市定居意愿下降。不论工资水平高低,有归属感的新生代外来务工人员定居意愿呈现相近的趋势,平均月工资对于定居意愿的影响稍弱。但在没有归属感的新生代外来务工人员中,定居意愿随经济状况不同呈现出较大的差异。其中,平均月工资处于2 000~3 999元的新生代外来务工人员定居意愿较强,处于其他工资水平的新生代外来务工人员定居意愿都非常弱。职业所需技能方面,不需要专业技能的新生代外来务工人员明显更愿意在城市定居,而且其中有归属感的更加显著相关,显著度为0.026。相比之下,职业需要专业技能的新生代外来务工人员有更广阔的就业平台和优势,在广州定居意愿较弱。未婚的新生代外来务工人员有更大程度的选择自由,有归属感一方的定居意愿明显较强。已婚的新生代外来务工人员需要考虑家庭的维系和发展,可能会考虑回户籍所在地或到中小城镇定居。