白居易与他的花

陈妍杏

白居易喜花。

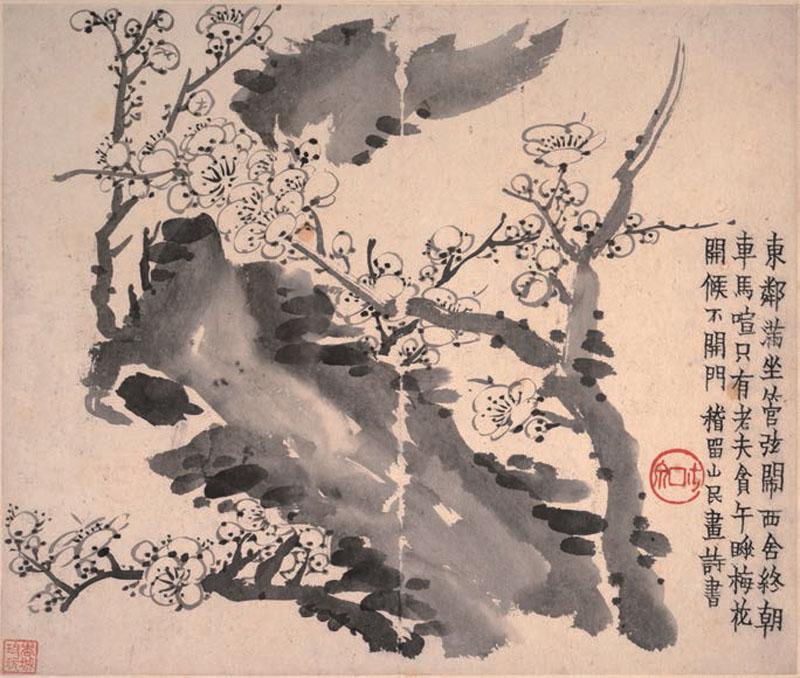

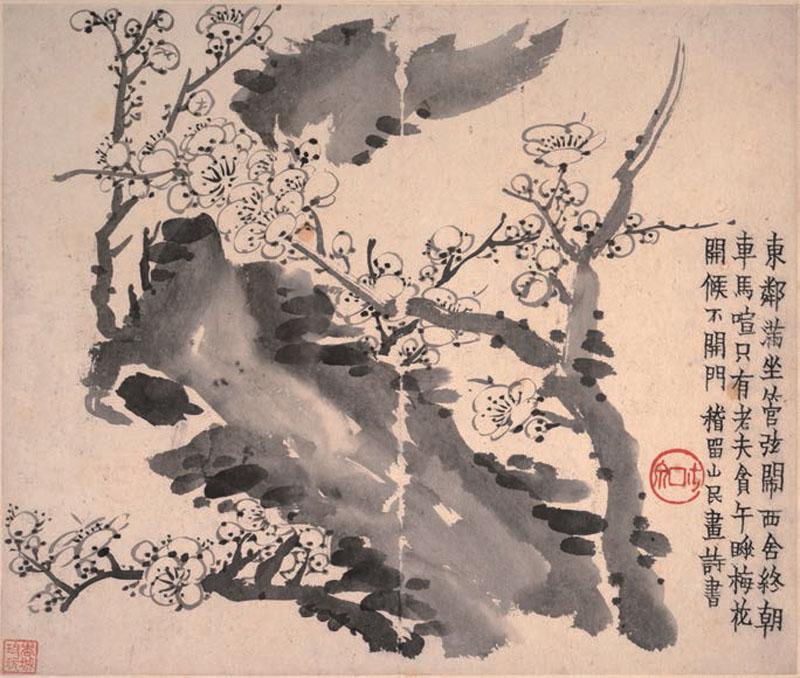

在他39岁时,母亲因看花坠井而亡,似乎爱花之情已深深刻进他的基因里。在白居易的一生中,共写咏花诗逾150首,玲珑玉立之莲花、怒放着盛唐气息之牡丹、傲雪凌霜之梅花、娇艳欲滴之蔷薇、沉静高洁之木莲、灿若骄阳之桃花——这千红万紫,是天地山川之间的万千姿态,亦是悲欢离合的人世百态。

白居易出生于河南的一个官僚世家,算得上是书香门第,童年时经历了战乱与颠沛,9岁时迁居至宿州符离。从小时白居易便发奋读书,“昼课赋,夜课书,间又课特,不遑寢息矣”。然而直到29岁,白居易方应进士第。某一日,他看到阶前芍药花正开得灿烂,蓦然想到,佛经有云,世间诸色相,皆是虚妄,如露如电,芍药娇艳如斯,亦避免不了枯萎化作尘土。于是提笔写下:

今日阶前红芍药,几花欲老几花新。

开时不解比色相,落后始知如幻身。

空门此去几多地,欲把残花问上人。

他将对茫茫前途的迷惘与忐忑尽数写在该诗之中,而诗中透露出的关于人生无常、阴晴圆缺终无定数之感,也似一谶,应验在今后白居易与大唐的命数之中。

贞观十九年,白居易及第,授校书郎一职。这是他步入仕途的第一个官职,却是一个无法让他施展抱负的闲职。某日散步到下邦庄时,村子南边的桃花灼灼盛开,傍晚的夕阳余晖将天边晕染成桃红色,晚风将桃花瓣吹落满地,深浅不一的桃红色与此刻暮光融在一起,白居易震撼于眼前这一片艳丽逼人的绯色景象,喃喃欲开口,却发现周围无人,唯有他自己,站在此番美景中,将这一片震慑大自然的美,沉默成一道无人分享的寂寞。这片美景,是不是每个晴天的夜晚都会如约降落在人间呢?这片桃花,是否也骄傲于自己的美呢?而无人赞赏的美,可会让这片桃花渐渐追寻不到盛开的意义?白居易兀自想着,吟道:

村南无限桃花发,唯我多情独自来。

日暮风吹红满地,无人解惜为谁开。

无人赏识无人解,正如自己的满腹才华与满腔抱负,何时才能有被赏识的机会呢?

元和元年(公元806年),白居易罢校书郎,应“才识兼茂明于体用科”试,及第,授盏廑县尉,负责维持地方治安及催赋纳税。白居易认为该职位并不适合自己,故当看到京兆府栽种莲花之时,莲花被移栽在污浊的沟渠内,下有污臭的青泥,上有漫天的尘埃,莲花的清香不存,娇艳的色泽亦被掩盖,而他此刻也正如被移栽进沟渠的莲花,昔日熠熠生辉的才华蒙尘,于是提笔写道:

污沟贮浊水,水上叶田田。

我来一长叹,知是东溪莲。

下有青污泥,馨香无复全。

上有红尘扑,颜色不得鲜。

物性犹如此,人事亦宜然。

托根非其所,不如遭弃捐。

昔在溪中日,花叶媚清涟。

今年不得地,憔悴府门前。

第二年,白居易任进士考官、集贤校理,授翰林学士,事业渐有起色。这一年他已经36岁,却依旧尚未娶妻,即使春风暖得人心沉醉,依旧感到孤身一人的寂寞,庭院外移栽的蔷薇迎着春光分外好看,他忍不住将这美丽的花戏称作自己的夫人:

移根易地莫憔悴,野外庭前一种春。少府无妻春寂寞,花开将尔当夫人。

元和三年,白居易任左拾遗,并迎娶杨虞卿为妻。早在贞元末,白居易便在宣州与杨虞卿结识,元和二年,杨氏家族的杨宁入京为官,与乐天交游,杨宁宗人杨于陵在贞元时的文坛与政坛有着广泛的影响,与柳宗元等人关系密切,元和初任户部侍郎。故杨氏家族对于白居易来说,是较为理想的结姻对象。这一年,白居易意气风发,事业上壮志满怀,婚姻上亦幸福美满,此时他的创作理念是“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作也”,诗歌便是白居易参政议政的工具。

唐人尚牡丹,为一睹牡丹的天姿国色可谓是“车马若狂”。白居易亦写了许多咏牡丹诗,他看不惯城中王公贵族只追求奢靡享乐,为牡丹便能狂乱如斯,而对平民百姓的民生不置一顾,便写下《牡丹芳》以针砭时事:

牡丹芳,牡丹芳,黄金蘖绽红玉房。

千片赤英霞烂烂,百枝绛点灯煌煌。

照地初开锦绣段,当风不结兰麝囊。

仙人琪树白无色,王母桃花小不香。

宿露轻盈泛紫瞌,朝阳照耀生红光。

红紫二色间深浅,向背万态随低昂。

映叶多情隐羞面,卧丛无力含醉妆。

低娇笑容疑掩口,凝思怨人如断肠。

秾姿贵彩信奇绝,杂卉乱花无比方。

石竹金钱何细碎,芙蓉芍药苦寻常。

遂使王公与乡士,游花冠盖日相望。

庳车顿星贵公主,香衫细马豪家郎。

卫公宅静闭东院,西明寺深开北廊。

戏蝶双舞看人久,残莺一声春日长。

共愁日照芳难驻,仍张帷幕垂阴凉。

花开花落二十日,一城之人皆若狂。

三代以还文胜质,人心重华不重实。

重华直至牡丹芳,其来有渐非今日。

元和天子忧农桑,血口下动天天降祥。

去岁嘉禾生九穗,田中寂莫无人至。

今年瑞麦分两岐,君心独喜无人知。

无人知,可欺息,我愿暂求造化力。

减却牡丹妖监色,少迥乡士爱花心,

同似吾君忧稼穑。

白居易与元稹感情极深,莫逆的文人之情,在元白两人身上体现得淋漓尽致。白居易看到秋天到来,凉风已吹起枯叶,白露也透着深深的凉意,他想到牡丹盛放时艳丽的色彩、蓬勃的生命力也早已远逝,春夏之时的碧绿盎然的景色已化作萧瑟。他与好友对坐,共同感伤着这一幕悲秋之景,幽幽叹息,写下《秋题牡丹丛》:

晚丛白露夕,衰叶凉风朝。

红艳久已歇,碧芳今亦销。

幽人坐相对,心事共萧条。

好友元稹亦和诗道:

敝宅艳山卉,别来长叹息。

吟君晚丛咏,似见摧颓色。

欲识别后容,勤过晚丛侧。

元稹靜安坊的宅院中,种植有数株牡丹,当白居易看到元稹院落中牡丹被风雨摧折,残红零落,想到好友此时却远在江陵,不免感伤感慨,故写道:

残红零落无人赏,雨打风摧花不全。

诸处见时犹怅望,况当元九小亭前。

元稹最为有名的即是其悼亡诗,

“曾经沧海难为水,除却巫山不是云。取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。”元稹思念亡妻韦丛,此番痴情缠绵,沉痛深刻,感人至深。白居易感念于好友之伤情,徘徊于牡丹亭院,想到人世间诸般深情,灿烂时如盛放牡丹之娇艳,却终不能避免零落风雨,随春而逝的惆怅。感念至斯,作《见元九悼亡诗因以此寄》:

夜泪暗销明月幌,春肠遥断牡丹庭。

人间此病治无药,唯有楞伽四卷经。

自居易借花咏人,亦喜直咏牡丹。元和三年至六年,白居易任翰林学士时,看到阶前红牡丹,在初秋时分为风雨零落,晚上看到枝丫上仅存两朵残败的花朵,心想倘若一夜吹风,恐怕明朝这点残红都被吹尽了吧,昼短苦夜长,何不秉烛,借着火光再去看看这尚存的几片脆弱欲坠的娇艳呢?乐天将此夜此情作诗云道:

惆怅阶前红牡丹,晚来唯有两枝残。

明朝风起应吹尽,夜惜衰红把火看。

元和五年白居易由于直言上书,惹怒了唐宪宗,被排挤出长安朝堂,改京兆府户曹参军。元和八年,见到雨夜过后的牡丹垂头丧气,已被打落成飘零落红,狼狈地被尘土掩埋,乐天见状唏嘘不已,想到自己的际遇,便写下另一首《惜牡丹花》:

寂寞萎红低向雨,离披破艳散随风。

晴明落地犹惆怅,何况飘零泥土中。

元和六年,白居易母亲去世,离职丁忧,归下邦,为期三年。直到元和九年(公元814年)才返回长安,授太子左赞善大夫。此官职虽是正五品,却无实权,白居易因自己投闲置散而感到愤懑不平,借《白牡丹》一诗来抒发自己怀才不遇、希望有所作为的心情:

白花冷澹无人爱,亦占芳名道牡丹。

应似东宫白赞善,被人还唤作朝官。

唐朝权贵们偏爱牡丹颜色多为红与紫,“君看入时者,紫艳与红英”“绿艳闲且静,红衣浅复深”,浓重艳丽的色彩,符合唐人心中华贵隆重的认知。然而,白色的牡丹,颜色倒显得过于素雅冷清,便无太多人去欣赏它,正如此时身居太子东宫闲职的白居易,无人赏识重用。

元和十年,白居易被诽谤:母亲因看花而坠井,而他却写有诸多关于“赏花”与“新井”之诗,有害名教,故此被贬至江州(今江西九江),任江州司马。真正原因其实是白居易写讽喻诗针砭时事,得罪了当权者。被贬谪江州,成为了白居易一生的转折点。他的为政做人态度、行事行文风格都有了较大的改变,白居易此前一向坚持积极的入世济怀的态度,而此刻,他更想早日抽身出险恶的官场,既无法“兼济天下”,那不妨“独善其身”。在他于元和十一年写给杨虞卿的散文中,他提到:“今且安时顺命,用遣岁月。”

可是仍是避免不了内心的悲凉与愤懑。他看到一株蔷薇不知何故,枯萎凋谢在群芳丛中,朵朵红花仍旧笑迎春风,唯此一株碎了绿叶、谢了红花,想问大地,大地沉默;欲问春风,春风亦不知何故。他也不知,何以自己一腔赤忱、满腔抱负,却落得贬谪江州的下场。乐天于是写道:

柯条未尝损,根餐不曾移。

同类今齐茂,孤芳忽独萎。

仍怜委地日,正是带花时。

碎碧初凋叶,爑红尚恋枝。

乾坤无厚薄,草木自荣衰。

欲问因何事,春风亦不知。

白居易亦亲植莲花,他极喜塘中白莲,月光下舒展着莲叶,是亭亭舞女的裙;袅娜的花朵盛开在月色下,泛出朦胧圣洁的光;清凉的夜风送来,是阵阵莲的清香。此花、此情、此景,不应是这清苦人间的野水池塘中,而是应在天池上,方配得上这一方不落俗尘的美景。他于是提笔作《阶下莲》:

叶展影翻当砌月,花开香散入帘风。

不如种在天池上,犹胜生于野水中。

白莲本非俗物,却生长在荒地野水中,正如乐天自己,他叹息这莲,更在叹息自己。

四月,城中的花朵多已凋谢,换上盛夏一派蓬勃绿意。某日,白居易正叹息春天已逝,无处追寻春的影子,无意间却转进一座山间寺院,寺内桃花竟是一副刚刚盛开的景象,红艳艳、笑盈盈,无处寻觅的春的痕迹,竟在此处偶遇:

人间四月芳菲尽,

山寺桃花始盛开。

长恨春归无觅处,

不知转入此中来。

元和十三年,白居易调职忠州。依旧是“黄芦苦竹绕宅生”的荒僻生活环境,自居易仍需在这荒山僻地中,种植花木,以排解寂寞无聊。他在城东面的坡地上种花,桃、李、杏皆有,红花似朝霞,白花若霜雪,春风一拂,千百枝叶次第开花,姿态美不胜收。蜜蜂忙着采蜜,鸟儿亦在此筑巢歌唱,闲坐此间,花荫头顶上,迎着微风举杯独酌清酒,竟有花蕊落在怀中,悠然举杯独咏,不知不觉中月亮都已从山头升了起来。白居易欣然作下《东坡种花二首》:

持钱买花树,城东坡上栽。

但购有花者,不限桃杏梅。

百果参杂种,千枝次第开。

天时有早晚,地力无高低。

红者霞艳艳,白者雪皑皑。

游蜂遂不去,好鸟亦栖来。

前有长流水,下有小平台。

时拂台上石,一举风前杯。

花枝荫我头,花蕊落我怀。

独酌复独咏,不觉月平西。

巴俗不爱花,竞春无人来。

唯此醉太守,尽日不能回。

东坡春向暮,树木今何如?

漠漠花落尽,翳翳叶生初。

每日领童仆,荷锄仍决渠。

划土壅其本,引泉溉其枯。

小树低数尺,大树长丈余。

封植来几时,高下齐扶疏。

养树既如此,养民亦何殊?

将欲茂枝叶,必先救根株。

云何救根株?劝农均赋租。

云何茂枝叶?省事宽刑书。

移此为郡政,庶几氓俗苏。

虽然遭遇不公,生活中亦有寂寞凄凉之感,但寄情山水、效仿陶潜却是获得内心宁静的好方法。正如乐天另一首咏花诗《种桃杏》中所说:

无论海角与天涯,大抵心安即是家。

路远谁能念乡曲,年深兼欲忘京华。

忠州且作三年计,种杏栽桃拟待花。

花木成为白居易在人生遭遇挫折、生活坠入黑暗时,寻找陽光与温暖的一叶扁舟,这千红万紫,这万般姿态,这花开花谢,可赏、可咏、可叹。

820年冬,转任主客郎中、知制诰。长庆元年,加朝散大夫,始正式著五品绯色朝服。转上柱国,又转中书舍人。长庆二年,即公元822年年,白居易上书论当时河北的军事,不被采用,于是请求到外地任职,7月被任命为杭州刺史,10月到任。长庆四年五月任太子右庶子,返洛后自求分司,改授太子左庶子分司东都;宝历元年,即公元825年被任命为苏州剌史。

任杭州刺史时,白居易主持疏浚六井,以解决杭州百姓饮水之难;又在西湖修堤蓄水,更作《钱塘湖石记》以供后人参考。后退居洛阳时,回忆在余杭的时光,他也曾在皑皑白雪中,红泥小火炉煮一壶酒,为那梅花醉了几场。赏雪赏梅何等乐事,他心中已然平静开阔,愉悦洒脱。回忆至此,提笔写道:

三年闲闷在馀杭,曾为梅花醉几场。

伍相庙边繁似雪,孤山园里丽如妆。

蹋随游骑心长惜,折赠佳人手亦香。

赏自初开直至落,欢因小饮便成狂。

薛刘相次埋新垄,沈谢双飞出故乡。

歌伴酒徒零散尽,唯残头白老萧郎。

会昌四年,白居易这年73岁。已是白发苍苍的他写下他人生中最后一首咏花诗《游赵村杏花》:

赵村红杏每年开,十五年来看几回?

七十三人难再到,今春来是别花来。

杏花每年都会盛开,可是十五年间,一个人能来看几次花开?年月的力量摧枯拉朽,今年来此地看此花,明年谁又知是否换了人间呢?

白居易这一生中,喜花、赏花、咏花、叹花,“人生有情感,遇物牵所思”。他的抱负在花中,人生中的重要伴侣在花中,他的人生亦在这花开花落中变幻了风云,翻涌了喜乐哀愁。