不忘初心的“师生情”

邵红能

数学情:吴文俊与王东明

吴文俊是国内外数学界的泰斗级人物,他创造的“吴方法”对于数学机械化的贡献是历史性的。在上海交大闵行校园里,有一条与学森路齐名的文俊路,这是上海交大师生在用自己的方式向杰出校友吴文俊致敬!

这位著名的数学家在拓扑学、数学机械化和中国数學史研究领域做出了划时代的成就,为我国现代数学事业和数学史学科的发展做出了卓越贡献。他曾获得过首届国家最高科技奖、首届国家自然科学一等奖、邵逸夫数学奖、国际自动推理最高奖Herbrand自动推理杰出成就奖等众多奖项。2010年,经国际天文学联合会小天体命名委员会批准,国际编号第7683号小行星被命名为“吴文俊星”。

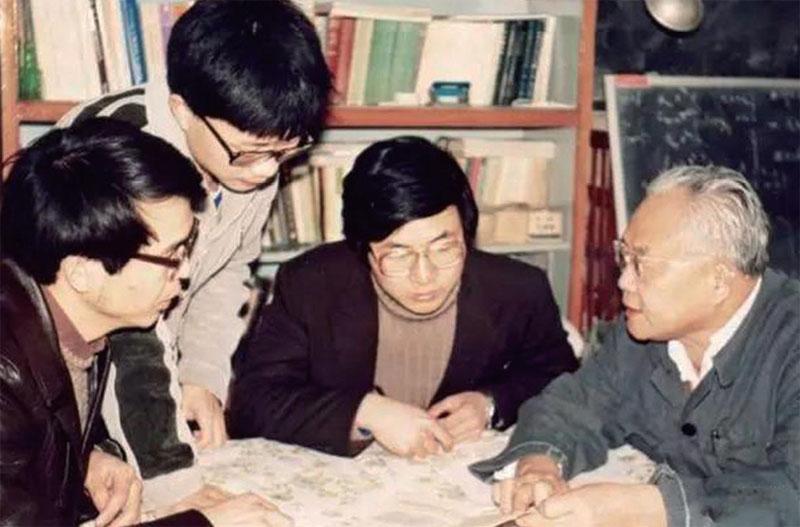

身为大师的爱徒,王东明常常回忆起与老师相处的时光。1983年,王东明考入吴文俊门下,自师从吴文俊到现为教育部长江学者特聘教授、欧洲科学院院士、法国国家科学研究中心主任研究员,吴文俊对王东明的教诲和指导长达34年之久。王东明热爱吴文俊开创的数学机械化事业,并励志为其发展奋发图强、努力前行。吴文俊对王东明也一直器重抬举、褒奖提携。在成为吴文俊的博士生后,王东明有更多机会得到老师的言传身教。期间,王东明与师弟一起,帮助吴文俊编印数学机械化预印本、组织每周一次的讨论班、举办刘徽研讨班和暑期讲习班等学术活动。一时间,吴文俊领导的科研小组气氛活跃、成果频出、声名远扬,为后来数学机械化研究中心与实验室的建立和发展奠定了基础。

1994年,吴文俊的专著由施普林格在维也纳出版,该书也是吴文俊后来获得邵逸夫奖的引证著作。次年,王东明与同事合编的有关自动推理的论文集和期刊专辑等也出版了。王东明与数学机械化研究中心的联络一直十分频繁。自1993年后的25年,王东明近百次往返于巴黎和北京之间,亲历了吴文俊领导的数学机械化事业的发展过程,见证了它的兴盛与辉煌。数学机械化的研究队伍在不断壮大,学术影响力不断提升,以吴文俊为代表的中国学派已初步形成。

物理情:吴大猷与李政道

最早荣获诺贝尔奖的华人是杨振宁和李政道,他们因推翻宇称守恒定律于1957年获得物理奖。在抗战时期,这两位科学家都曾在西南联合大学物理系求学,而他们的老师就是一代物理学大师吴大猷。吴大猷被誉为中国物理学之父,毕生献身于科学研究和教育事业,为中国科学发展作出了重大贡献,在世界物理学界享有盛誉。

吴大猷从1938年夏起任西南联大物理系教授。在任教期间,以讲授近代物理最为出色。尽管战争时期的生活和工作条件十分恶劣,他还依然坚持进行科研工作,发表了17篇论文,并不遗余力地指导青年教师和研究生,培养出一批物理学人才。吴大猷是一位受人敬重的物理学教授,当李政道和杨振宁得知自己获得诺贝尔物理奖时,都不约而同地向老师报喜并致谢。

可以说,李政道是吴大猷最得意的学生之一。4岁就会心算的李政道,是个天才型的学生。可他在浙江大学才读了一年,战争就来了。1945年春天,年仅10岁的李政道带着一封介绍信到西南联大来找从未谋面的吴大猷教授求学。当时正值西南联大的学期中间,不经过考试不能转学。吴大猷见李政道求学心切,就想了一个合理的办法:他和联大教二年级物理数学课程的几位先生商量,让李政道随班听讲,然后考试,如果他考试合格就可以正式转学入二年级,并可以免他再读二年级的课程。

于是,未经学校正式承认许可,李政道便在西南联大做起了旁听生。应付学校平日的课程对李政道来说是小菜一碟,因此每天一下课,他就到吴大猷家里请教。李政道聪颖的天资和旺盛的求知欲,使吴大猷既惊奇又欣慰。他经常找一些难度较高的书籍和题目给李政道,每一次李政道都能很快做完。吴大猷于是更加用心栽培他。师母的身体不是很好,经常卧病。李政道每次去老师家学习之余会经常帮着做家务,买菜、煮饭这些琐事对李政道来说都不在话下。

李政道虽因在宇称不守恒、李模型、相对论性重离子碰撞物理和非拓朴孤立子场论等领域的贡献而闻名于世,但每当回忆起师从吴大猷教授的那一年零两个月,李政道都会说:那是他一生中获益最多的时期,不仅包括人格的涵养,最重要的是学到对知识的“奉献”。

桥梁情:李国豪与项海帆

武汉长江大桥、南京长江大桥、南浦大桥、杨浦大桥、虎门珠江大桥……在这些著名大桥的背后都有一个与它们密切相关的人。在上海,初建的宝钢工程、上海国际航运中心洋山深水港工程论证和评审,以及东海大桥的建设……这个人的名字更是与许多重大工程项目相关联:他就是李国豪,杰出的科学家、教育家、社会活动家,著名桥梁与土木工程大师、两院院士。

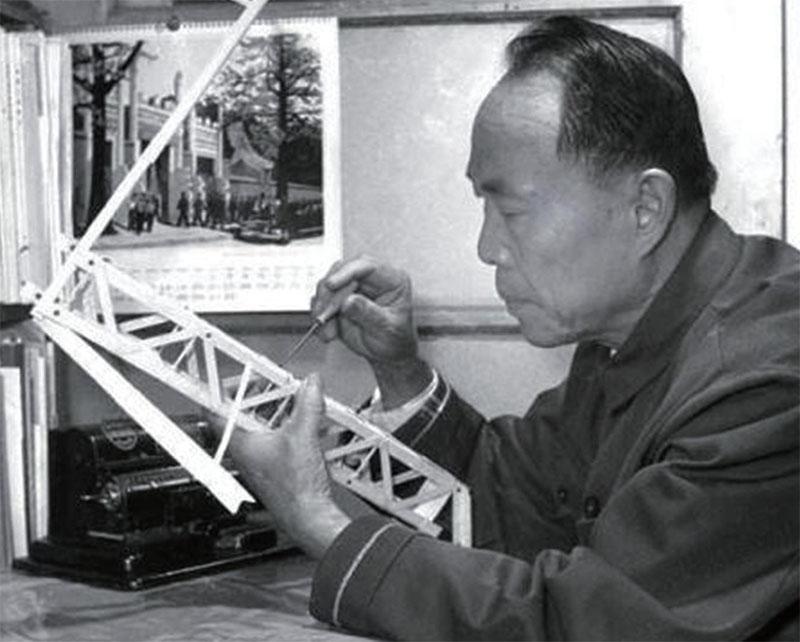

李国豪是世界十大著名结构工程专家之一。1936年,李国豪毕业于同济大学土木系,1938年至1945年在德国达姆斯塔特工业大学专攻桥梁工程和结构力学,获工学博士和特许教博士学位,并发表重要论文《悬索桥按二阶理论实用计算方法》等,被誉为“悬索桥李”。1946年回国后,李国豪任上海市工务局工程师,同时担任同济大学教授,曾任该校校长,1994年当选为中国工程院首批院士。

李国豪于1978年发表的《拱桥荷载横向分布理论分析》一文,大大改进了当时在拱桥设计中普遍采用的平均分配法、刚性分配法等十分粗略的荷载横向分布计算方式。拱桥作为既受轴力又受弯矩的结构,有着不同于梁桥的荷载分布规律。在它的理论分析中,必须考虑分割的相邻拱单元之间的所有内力。李国豪把对梁式桥的分析方法引伸于拱桥,建立了这方面的理论,并现场测试、验证。1989年,他又进一步推广这种分析方法,完成了曲线桥荷载横向分布计算的研究。

在科学研究工作中,李国豪崇尚实事求是的作风和严谨的态度,用刻苦坚毅的精神解决了结构理论中的许多难题。李国豪的思维方法富于开创性,他的成果总是闪耀着智慧之光,因而在国内外都赢得了威望。

项海帆是李国豪的第一个研究生,长期从事桥梁工程的教学与科研工作,是我国大跨度桥梁抗风研究的开拓者和我国风工程学科的主要学术带头人。说起恩师李国豪,项海帆的记忆一下子回到了30年前:建造南浦大桥前曾有日本桥梁专家向上海市的领导提出,如果南浦大桥项目委托给日本,日方可免费设计,并提供低息贷款。项海帆记得,李国豪闻讯后立刻给市里写信:“中国桥梁工程界完全有能力自己设计和建造像黄浦江大桥这样规模和技术难度的大跨度桥梁,”他甚至说,“由外国人在国际桥梁会议上演讲有关中国大桥的论文是难以想象的。”后来,上海市政工程设计院受市政府相关部门委托,开始做南浦大桥混凝土斜拉桥的可行性设计。刚出任上海市科协主席的李国豪建议,同济大学也可以参与其中。当时,刚完成博士后研究报告的项海帆便接到了这项任务。

1988年,建设南浦大桥的大幕拉开了,由中国人自主建造,同济大学结合梁桥面的斜拉桥方案被定为实施方案。原建设部副部长潭庆琏颇为感慨地说:“中国的桥梁建设能在世界上处于领先水平,得归功于李国豪当时坚持自主设计、自主建造理念。”青出于蓝而胜于蓝,李国豪将毕生所学献给了祖国,他的学生也为中国桥梁建造走在世界前列做出了不懈努力。