户籍制度、城镇化与中国人口大流动

摘 要:中国1978年开始的改革开放,促使城镇大门向农民敞开,人们从农村涌入城市,从欠发达地区流入发达地区。伴随着改革开放的不断深入,中国人从此开始了一场史无前例的人口大流动,本文的目的是用数据来反映新中国成立,尤其是近40年来中国人口城镇化和人口流动的演变过程。所使用的数据来自1982年、1990年、2000年和2010年四次全国人口普查,以及1987年和2015年全国1%人口抽样调查。分析发现,严格的户籍管理制度导致改革开放之前中国人的生活方式超级稳定,户口所在地和居住地几乎完全一致、城镇人口比例长期偏低,甚至十几年不变;改革开放后,农村劳动力过剩问题开始显现,政府开始允许农民进入集镇并自理口粮从事生产和经营活动,在初期小城镇外来人口迅速增加。商品粮供应制度取消以后,农民可以离开户口所在地到更远的地区或城市工作和生活,从而使得城市和跨省流动人口开始迅速增加,从2000年到2010年是流动人口增长最快的时期;进入2011年以后流动人口增长势头开始有所减缓,一些省市甚至出现流动人口绝对数量下降的趋势。

关键词:改革开放;流动人口;城镇化

中图分类号:C92-05 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2019)05-0001-17

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.00.029

从20世纪70年代开始到现在,对中国影响最大的两件事,一是计划生育,二是改革开放。计划生育从1973年开始,到2018年正好走过了45年;而改革开放从1978年开始,到2018年正好走过了40年。改革开放使国家整体经济实力增强,人民生活水平有了大幅度的提升。与此同时,伴随着改革开放的进程,城镇的大门逐步向农民敞开,人们从农村涌入城市,从欠发达地区流入发达地区。中国人从此开始了一场史无前例的大流动,这不仅推动了经济增长,也改变了很多人一生的生命历程。

一、 人口流动的界定和测量

中国具有特定的行政体制和制度,这一点导致很多概念的界定具有中国特色,或跟国际上一般的定义有所不同。由联合国倡议、国际人口科学联合会(IUSSP)组织编写的多文字人口学词典中所描述的迁移特征是“它包括常住地址的改变及跨越行政边界的移动。迁移者所离开的行政单位是来源地或遷出地;迁移者所去的单位是目的地或迁入地”,“迁移这个概念常用于无固定住地人的移动”[1]。

这个定义强调的是,跨行政区划边界的固定住所改变就是迁移。它的概念化界定比较容易,但其操作化界定则更为复杂。比如,行政边界是指哪一级的行政单位,是村(居)委会、街道乡镇、区县、市地还是省级单位?固定住所中居住多长时间才叫“固定”,是10天、一个月、3个月、半年还是1年?这些都需要进一步明确。

除此之外,中国还存在着户籍制度,每个人的户籍都规定了本人的“常住户口”所在地,所以官方定义的迁移通常并不只是居住地的改变,而是常住户口的行政区域变动。由于户口与当地所规定的待遇、福利、公共服务和社会政策挂钩,不同行政区域户籍人口待遇存在巨大差异,从而导致户口迁移被赋予了很多苛刻条件,而且还要经过严格的行政审批。户口迁移还受到“配额”的限制,属于行政“计划”的范畴,所以一些特大城市或中心城市每年户口迁移指标会非常少。

在中国,“迁移”不仅涉及常住住所的改变,同时也涉及常住户口的双重改变。通常情况下常住户口的改变会伴随常住住所的同时改变,但常住住所的改变并不一定能带来常住户口的改变。如果二者同时改变,则被称为“迁移”,若只有常住住所改变而常住户口未改变的,则被称为“流动”。

官方定义的迁移实际上是“户口迁移”,此时的户口迁移和人口迁移是一致的,而不是像西方那样单纯的人口迁移,这与改革开放后出现的大量“人”动“户”不动的人口流动形成了巨大的反差,从而出现了一个另类的人口迁移。为了区分官方规定的由户籍地改变的人口迁移,中国学者往往把这种户籍地不变而只改变居住地的迁移称为“人口流动”。在中国,区域人口的界定永远存在两个口径,一个是按照常住户口定义的区域人口,另一个是按照常住人口定义的区域人口,有时二者的差异会很大。可以说,改革开放对中国影响最大的不是人口迁移,而是人口流动。因此,本文重点讨论人口流动,而不是人口迁移。

人口流动会导致人口空间分布的变化。这种变化通常会从两个角度来反映,一个是按行政区划分的人口分布格局变化,比如市、地、州人口分布,省、自治区、直辖市人口分布的变化;二是按城市、镇和乡村分的人口分布格局变化。实际上这两类变化的程度既受人口跨区域流动规模的影响,也受行政区划调整和统计口径变化的影响。

行政区划调整和统计口径变化对城乡人口分布的影响较大,对省级人口分布的影响较小。统计全国市镇人口数量变化,要考虑三个因素,一是在以往市镇个数不变、统计口径不变的前提下单纯由人口自然变化和迁移变化导致市镇人口数量的变化;二是市镇人口定义口径发生变化,导致市镇人口数量的变化;三是新增减的建制市或建制镇会带来新的人口变化。最后这个因素以往更多受市镇建制标准调整和建制市镇审批结果的影响,而第二个因素中由于定义口径的改变也会导致城镇人口变化不具可比性。比如,1955年国务院关于城乡划分标准规定:“市的郊区中,凡和市毗邻的近郊区,无论他的农业人口所占比例大小,一律列为城镇区;郊区的其他地区,可按照情况分别列为城镇、城镇型居民区和乡村。”1963年国务院的规定为:“市总人口包括市区人口和郊区人口;市区和郊区的非农业人口列为市的城镇人口,市和郊区的农业人口列为市的乡村人口[2]。”

很明显,1955年的城镇人口是按城镇区域的全部人口界定的,而1963年后的城镇人口则是按城镇区域中的非农业人口界定的。到了1982年第三次全国人口普查,又再一次改为按城镇区域的全部人口界定。实际上,国家公布的历年市镇人口(或城市人口)数量和比例均是权衡各类口径的结果,尽管从表面上看其数据具有比较好的一致性,但不同年份它们的定义口径并不完全一致。所以严格意义上说,不同年份城镇人口数量和比例是不具备可比性的。

对人口流动的测量通常分为两个角度,一种是测量变化,即人口从一个时点到另一个时点之间的流动规模和流动率(一般用千分比表示);另一种是测量状态,即在某一个时点处于流动(也被称为“人户分离”)状态的人的数量和所占比例(一般用百分比表示)。

二、改革开放初期的城镇化进程

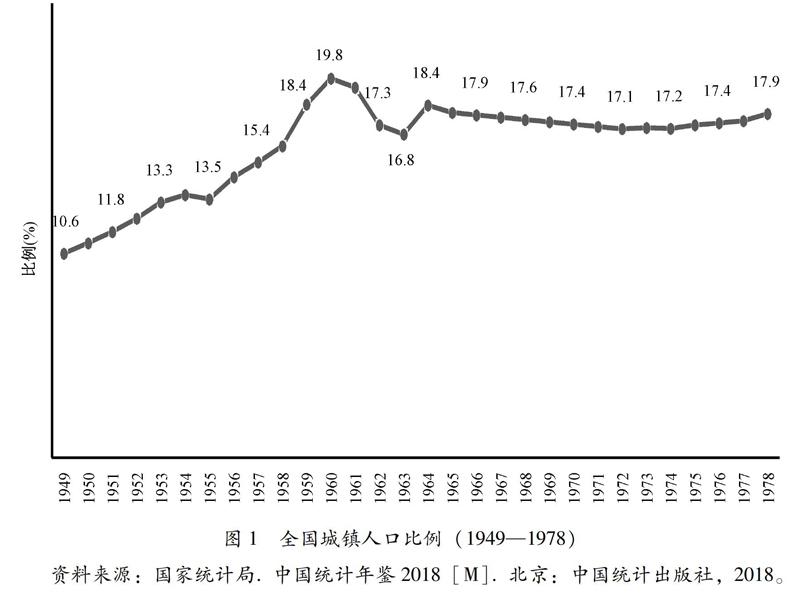

新中国成立初期城镇人口比例曾迅速上涨。从1949年到1960年十年多一点的时间里,城镇人口比例从10.6%增长到19.8%,其比例增长了将近一倍。“三年自然灾害”期间对城市人口进行清理,导致城镇人口出现明显下降。进入到“文化大革命”以后,特别是1968年开始的大规模知识青年上山下乡和干部下放农村,导致城镇人口比例持续出现减少,随着部分知识青年和下放干部返城,从1972年以后这一比例开始逐步回升,到1978年达到17.9%(见图1)。此时,中国城镇人口比例,特别是非农业人口比例仍然是相当低的。

1978年改革开放后首先进行探索的是农业体制改革,农村家庭联产承包责任制在全国范围内全面推广。这一制度不仅充分调动了广大农民的生产积极性,也使1982年以后粮食产量大幅度上升,粮食短缺的局面得到扭转,农民收入和储蓄有了大幅度提高,同时也使原来被农村集体经济掩盖的农业劳动力过剩问题开始显现出来。此时,过剩劳动力和剩余资金在农业内部已经无法消化,客观上要求必须向非农领域转移。

非农产业主要集中在城镇人口密集的地区,农村过剩的资金和劳动力要想进入城镇,首先面临的是吃饭问题。由于计划经济时代企业均为国家所有,而国家也为企业职工和他们的家属提供衣食住行等各方面的保障。然而由于当时经济比较落后,政府能够提供粮食、副食、住房、就学等的保障能力有限,不得不严格限制被保障的人数。而这一人数则是通过户籍制度中的非农业人口来限制的。由于城市居民粮食和副食的供应是依附在户口上的,没有非农业户口,就得不到粮食供应,也无法在城市生活,所以农民要想在城市生活,必须先解决城市户口(或非农业户口)问题,然后才能有粮食吃、有房子住、有衣服穿、有工作做,孩子才能有学上。

改革开始后的1978年已经出现了一波农业向非农业人口转移的小高潮。按照官方统计,1978年至1980年,非农业人口增加了1800万人(不包括自然增长),平均每年增加600万人;而1980年末全民所有制单位通过各种形式使用的农村劳动力已经有931万人(不包括招收的固定工)。这是新中国成立以来非农业人口增加较多的几年[3]。为此1981年底国务院还专门发布了《关于严格控制农村劳动力进城做工和农业人口转为非农业人口的通知》(以下简称《通知》)。《通知》重点强调了三个方面的内容:一是严格控制从农村招工;二是认真清理企业、事业单位使用的农村劳动力;三是加强户口和粮食管理,不符合规定的不供应商品粮。

进城这条路被堵死以后,农业剩余劳动力不得不去寻找另一条出路,就是创办农村集体所有制工业,拓展农村产业结构,离土不离乡,开拓农村市场,使农业人口向非农产业转移,在农村地区自发形成了一些人口和产业的集聚地,当时被称为“就地城镇化”或“农村城镇化”。从那时起中国学者开始用“城镇化”的概念来代替西方学者普遍使用的“城市化”概念。这条道路既解决了农村闲置资本和剩余劳动力的出路问题,促进了农村商品经济的发展,又没有给城市或政府的福利补贴增加负担,自然是一个两全其美的选择。为了推动这一转移,1984年10月13日国务院发布了《关于农民进入集镇落户问题的通知》,不仅规定了可以给这部分农民解决常住户口,发给《自理口粮户口簿》,还将其归为非农业人口。这一通知具有里程碑式的意义,属于户籍制度的第一次“破冰”。

改革开放初期,特别是20世纪80年代和90年代初期农民主要的迁移目的地是集镇。为了能推动农村商品经济发展,各级政府积极推动集镇建设,提出“市管县”、“镇带村”、“县改市”等一些新的方案,新建和新批的建制市和建制镇数量大幅度提升。这期间地级市的数量出现了一些增长,1983年共有144个地级市,1986年为166个,1994年为206个;而建制镇数量增长得更快,1982年为2660个,1983年增加到2968个。由于1984年国家调整并拓展了建制镇标准,致使建制镇数量在1984年急剧上升到7186个,1985年达到9140个,1986年超过1万个,1990年达到1.20万个,1994年进一步达到1.67万个。由于市和镇的数量快速膨胀,导致当时按市镇所辖区域统计的全国市镇人口数量出现快速增长,市镇人口比例从1982年的20.6%提高到1983年的23.5%,1984年为31.9%,1985年为36.6%,1986年为41.4%,1987年为46.6%,1988年為49.6%,1989年为51.7%,1990年甚至达到53.1%

1998年以前的数据来自《中国统计年鉴1990》,其结果是根据1982年人口普查定义的城镇人口口径计算的,后来在1990年普查时这一口径被称为“第一口径”,即市镇人口是指该市(不含市辖县)镇管辖区域内的全部人口;这里1990年数据也是根据“第一口径”计算出来的。1990年以后的《中国统计年鉴》不再公布“第一口径”的统计结果,而使用了1990年人口普查使用的新口径。

很明显,这一阶段市镇人口比例的快速增长有很大的“虚高”成分,因为此时的非农业人口并没有明显地增加,而且一些新增城市和镇的非农业人口比例非常低,甚至有个别城市非农业人口比例不到一成。这样,1990年第四次全国人口普查重新修改了市镇人口划分口径,并尽量排除了市镇中的农业人口,将市人口定义为“设区的市所辖的区人口和不设区的市所辖的街道人口”;镇人口定义为“不设区的市所辖镇的居民委员会人口和县辖镇的居民委员会人口”,从而排除了不设区的市所辖的乡人口和镇的村委会人口,以及县辖镇内的村委会人口,从而大大减少了市镇人口数量,最终导致1990年人口普查实际公布的城镇人口比例只有26.2%,其中的镇人口比例只占7.5%。尽管调整城镇人口计算口径导致全国城镇人口比例增长速度更加“合理”,即从1982年的20.6%提高到1990年的26.2%,但是由于两个数据的口径不同,其结果是不具备可比性的,而且这种比较实际上完全掩盖了20世纪80年代“离土不离乡”的城镇化过程,特别是集镇的发展和农村城镇化过程。

笔者曾在第四次全国人口普查刚刚结束时,根据辽宁省1990年人口普查数据,分别用第一口径和第二口径计算了当时辽宁省镇人口比例,第一口径计算得到的镇人口比例占全部人口的22.3%,而第二口径计算结果只有8.2%,口径的转换导致镇人口比例下降了14个百分点。文中最后得出结论:“解决两次普查城镇人口的可比性是不可能的”,“因为涵义上的不一致性会影响口径的一致性,而口径上的不一致原则上又是不可比的。由于人们无法按照第二口径得出1982年普查市镇人口状况,唯一的办法只能利用第一口径进行比较”[4]。

若按可比口径计算,我们可以得到1982年和1990年两次人口普查按照同一口径(第一口径)计算的全国和各省市镇人口比例,以及相应的变化(见表1)。可以看出1982—1990年间(也是农村集体经济或乡镇企业发展最快的时期)全国城镇人口比例增长了32.6个百分点,增长了1.58倍。绝对增长水平相对比较高的省份有广东、湖北、山东、山西、江苏和浙江;相对增长水平比较高的有广东、湖北、广西、江苏、山东和河北。这些省份应该是改革开放初期乡镇企业发展最活跃的地区。

1990年人口普查结束以后,国家统计局根据第二口径对1982—1990年的市镇人口比例进行了重新估计,从而导致1990年以后《中国统计年鉴》公布的数据基本上都是按照这一思路进行估计或调整,随着后期新增建制镇和建制市数量的增加,城镇人口划分口径也随之进行相应的调整,只是调整的幅度不像1982年和1990年两次普查口径差异那么大。

从群体上说,城镇化过程通常是一个阶梯递进的过程,即人们从乡进入镇,再从镇进入小城市,再从小城市进入中等城市,最后进入大城市的过程;从个体上看,情况会更为复杂,有从当地农村进入到当地集镇的近距离流动,也有直接从当地农村进入当地的大城市,甚至还有从当地农村直接流动到其他省的某个大城市。这些结果通常在涉及人口流动的人口普查数据中都可以体现出来。遗憾的是,1982年和1990年人口普查定义的人口流动空间标准是市和县,即只有户口所在地和常住地在市或县层面的分离才叫“人户分离”,或称为“流动人口”,这样的定义则得不出县内从“乡”向“镇”的人口流动。幸运的是1987年1%人口抽样调查(也叫“小普查”)调查了从1982年7月1日到1987年6月30日的跨市、镇、县(乡)且离开常住地半年以上的人口流动情况。这一测量口径与1990年人口普查登记的1985年7月1日到1990年6月30日跨市、县且离开常住地一年以上的人口流动口径比,则更为宽松,涵盖的流动人口更多,且可以反映出20世纪80年代乡到镇、乡到市、镇到市之间的流动。有学者利用1987年1%抽样调查数据给出了下面这样一个结果(见表2)。

从这一结果中可以看出,这一阶段的流动人口中有68%来自农村(乡),而流动人口中39.7%的人去了镇,36.7%的人去了市。如果将乡到市、乡到镇和镇到市看成为向上流动(矩阵对角线上的部分),相反方向为向下流动(矩阵对角线下的部分),同级流动为平行流向(对角线部分),可以发现,在20世纪80年代的中国,向上流动的人群占到53.9%,平行流动占35.2%,而向下流动只占到10.9%。表2中比例最高的是乡到镇的流动,占到28.0%,这恰恰反映了中国当时乡村城镇化的特殊进程。

三、改革开放初期的跨省和省内人口流动

除了考察流动人口城镇化过程外,还需要考察跨区域的流动过程,特别是跨省(市、自治区)的人口流动状况。1990年第四次全国人口普查调查了1985年7月1日到1990年6月31日之间人口流动,其流动的时间标准为一年,空间标准为跨市县;与1987年1%抽样调查规定的口径有很大不同。用1987年调查估计的五年流动人口数量为3053万,用1990年调查计算的五年流动人口数量为3413万,这两个数据是不具可比性的。有人估计,如果按照1987年的口径来估计1990年普查的五年流动人口数量应该为4500多万[5]。

1982年和1990年两次人口普查都询问了户口登记状况(即五款人),其中的常住本县市一年以上且户口在外县市的人和入住在本县市不满一年但离开户口登记地一年以上的人则被定义为人户分离人口或本地流动人口(或外来人口),它可以被看成是以往流入本地的人在普查时点上的累积存留人数,如果用这一人数除以本地常住总人口,就可以得到本地流动人口(或外来人口)占本地全部人口的比例。1982年这一比例为0.66%,其流动人口規模为665万人;1990年为1.89%,达到2143万人。由于两次普查人户分离人口的界定相同,所以这两个结果是可以直接进行比较的。由此可以看出在短短的8年间,中国跨县市的流动人口增加了2.2倍。

用同样的口径,我们来看1985年7月1日到1990年6月30日跨省(市、自治区)的流动人口的年流入率、流出率和净流入率,以及省内人口流动率。从整体结果看,除了个别直辖市(因为县人口比例很低)和海南以外,几乎所有地区的省内流动率都高于外省来本省或本省流入外省的流动率。三个直辖市的流入率都比较高,而流出率与其他省份比也并不低;流入率比较高的省份还有青海、海南、新疆、广东和宁夏;流出率比较高的是西藏、青海、新疆、黑龙江、海南和浙江。当时的一个奇怪现象是,青海、新疆和海南流入率和流出率同时都高,这在后来的人口流动中再也没有出现过这种情况,而当时广东的流入率也并不突出;省内流动率最高的是广东,其次是青海、黑龙江、内蒙古、宁夏、吉林、新疆和辽宁。这说明除了三个直辖市,当时人口流动比较活跃的并不是发达地区,很多都是经济更为落后的省份,比如青海、宁夏、新疆等省份。

四、20世纪90年代后的城镇化进程

尽管改革开放初期,农村剩余劳动力可以进入集镇务工、经商和办服务业,但进入城市,特别是大城市或中心城市仍然是比较困难的事情,主要障碍仍然是户籍制度,一方面是在就业、经商方面受到限制,另一方面也受到粮食供应的制约,导致农民进入城市后几乎无法找到工作,更无法生存。

然而幸运的是,农村联产承包责任制使得20世纪80年代粮食产量出现了大幅度的增长,中国长期以来存在的粮食短缺问题逐步得到缓解。1994年全国各地均取消了粮票、油票等定量供应制度。从中国人口流动的角度看,这是一个标志性事件,因为人口外出流动不再受依附在户籍上的粮食供应制度的限制,人们可以自由地购买粮食和副食品,可以在任何地方生存,从而可以进入城市。

这样,从1995年开始,全国出现了又一波人口流动的大潮,而这波大潮的标志不仅是使农村人进入到城市,甚至进入大城市、特大城市,而且也使跨区域的人口流动开始活跃起來,包括跨城市、跨省份的流动。而这一阶段导致人口进入城镇的速度大大快于1995年以前(见图2)。

尽管很多城市对某些就业岗位,特别是劳动密集型产业,包括建筑业、制造业、批发零售业、住宿餐饮业和社会服务业等均放开了户籍的限制,但是外地人在身份、福利、待遇等方面与本地人仍然有很大差异,依附在户口上的很多社会政策和制度仍然影响着人们的自由流动,外来人口仍然会遭遇歧视,社会认同较差和社会融入困难等一系列问题普遍存在,其中包括行业和工种歧视,外来人口很难进入正规劳动力市场;外来人口与市民同工不同酬, 收入低于市民;外来人口的子女不能平等进入公办学校;外来人口在养老保险、医疗保险和失业保险待遇方面与本地居民有巨大差异;个别地区向农民工收取名目繁多的费用等。尽管存在很多障碍,但是从20世纪90年代后期开始到21世纪的前十年,人们流动的步伐并没有放缓,势头依然强劲。

图2反映了从1978年改革开放以来中国城镇人口比例的增长情况。根据增长趋势的不同,我们可以将其划分为四个阶段,各个阶段的变化接近线性趋势。分别对各阶段做简单线性回归,将年代作为自变量,城镇人口比例作为因变量,可以得出四个阶段的回归方程和参数估计值(见表4)。第一阶段从1978年到1988年,属于城镇化的初期,城镇人口比例增长相对较快,回归方程的斜率相当于年度增长率或比例。为0.808;第二阶段从1989年到1994年,城镇人口比例跟第一阶段相比有明显的下降,回归方程的斜率也明显低于第一阶段,为0.483;第三阶段从1995年到2011年,是城镇化速度最快的时期,回归方程斜率为1.381,大大快于前面的两个阶段;最后阶段从2012年到2018年,这期间城镇化速度开始出现下降,但下降的速度并不是很快,其回归斜率为1.186,仍然大大高于第一和第二阶段。

五、21世纪全国和跨省人口流动

第三和第四次全国人口普查的登记对象均定义为常住本县市一年以上或离开户口所在地一年以上(在本县市居住不到一年)。这一定义无论在时间标准还是空间标准都过于“保守”,即规定的常住时间过长(为一年)、登记地范围过大(为县或市),从而会导致统计到的人户分离人口过少。从2000年人口普查开始,将普查登记的空间标准改为“乡、镇、街道”,时间标准改为“半年”,从而大大地拓宽了人户分离人口的登记口径。然而,标准修改以后,1982年和1990年两次得到的“人户分离”人口数据与2000年以后人口普查“人户分离”人口数据则不具可比性。但2000年以后的历次普查和“小普查”其定义口径是一致的,所以是具有可比性的。

如果根据户口所在地与现住地不在同一乡镇街道,且离开户口所在地已经超过半年的人来定义人户分离人口的话,2000年中国人户分离人口为14439万人,占总人口的比例为11.4%,而这一人口在2010年已经达到26138万人,占总人口比例迅速提高到19.5%;根据2015年1%人口抽样调查数据估计,中国2015年人户分离人口已经达到29247万人,占总人口比例达到21.29%。

由于近年来很多城市不断向外拓展并在郊区建设了大量的商品房,一些原本住在城中心的人在郊区购房后并未把户口迁到常住地,从而出现了大量的市辖区之间的人户分离。考虑到这部分人户分离与跨市、跨县的人户分离有本质的区别,因此国家统计局将市辖区之间的人户分离人口从全国总体的人户分离人口中剥离出去,其余人户分离人口得到了一个新的人户分离人口统计变量和统计值,并在统计上将其定义为“流动人口”(见表5)。从表5中可以看出,2000年以来中国人户分离人口和流动人口都在增加,而且2000年到2010年流动人口正好增加了1个亿,2010年以后增长规模明显放慢,从2014年到2015年甚至出现了绝对数的下降。

将跨乡镇街道的居住地与户籍地的分离界定为人户分离后,我们可以将人户分离人口分解成三个层次,第一层是县或市内跨乡镇街道的人户分离,第二层是省内跨县市的人户分离,第三层为跨省(包括直辖市和自治区)的人户分离。1982年和1990年人口普查只涵盖第二和第三层,而不包括第一层。前两个层次相对比较复杂,而且会掺杂一些人和户原本应该一致但人为导致不一致的情况,比如原本户口按政策可以且应该迁到现住地,但由于种种原因本人就是不迁户口。相对来看,跨省人户分离则更能确切反映流动人口的状况,也可以反映流动人口在全国范围内的流量和流向。为此,我们专门计算了自2000年第五次和2010年第六次人口普查,以及2015年1%人口抽样调查的跨省人户分离或外来人口的情况(见表6)。

从全国情况看,2000年跨省流动人口占全国总人口的比例为3.41%,2010年达到6.44%,到2015年进一步增长到7.07%。2000年到2010年的十年时间里增长了3个百分点,增长了近一倍;而2010年到2015年的五年时间里只增长了0.6个百分点。很明显,21世纪的前十年是跨省人口流动增长最快的时期。

因为从普查和抽样调查数据中我们得到的是调查时点上跨省人户分离人口状态,而不是两个时间点上的变化,所以我们可以计算各省流动人口(包括外来人口和外出人口)占该省总人口的比例。因为外来人口已经融入本地(常住)人口,用外来人口除以流入地常住人口,可得到本地外来人口占流入地常住总人口的比例;由于外出人口是从流出地或户口所在地外出的,所以流出人口比例则是用流出地流出人口占流出地户籍总人口的比例得到的。

通常可以把省份分成两大类,一类为以流入为主的省份,另一类是以流出为主的省份。从流入为主的省份看,外来人口比例最高的是上海,2000年时上海外来人口占全部常住人口的比例为19.11%,到2010年这一比例迅速上升到39.00%,而到了2015年只是略有增加,为39.53%,即上海市人口中有近40%的人属于“外来人口”;其次是北京,2000年北京的流入人口占全部人口比例的18.15%,十年后提高到了35.92%,而到了2015年,这一比例则出现了下降,为35.48%;排在第三位的是天津,2000年天津市流入人口比例只有7.46%,2010年一跃达到23.12%,2015年進一步提高到24.36%;排在第四位的是广东,流入人口占广东全省人口的比例2000年为17.68%,2010年为20.61%,2015年提高到22.22%;尽管广东省流动人口比例并不是最高的,但是由于广东目前是中国常住人口第一大省,所以广东流入人口的规模在全国各省份中也是最多的,2015年已经达到2400多万人;排在第五位的是浙江省,在2000年时流入人口只占8.03%,到2010年一跃上升到21.72%,2015年也略有下降,为21.15%。除了以上提到的这五个省份外,2015年流入人口比例超过全国平均水平的还有福建、江苏和新疆。

流出人口指的是离开户籍地而去其他地区工作和生活的人,所以流出人口所占比例指的是本地外出人口占本地户籍人口的比例。在2000年时全国流出人口比例最高的省份是江西,当时全国平均水平为3.41%,而江西为8.40%,高了近5个百分点;排第二的是四川,流出人口占四川省户籍人口比例为7.82%;安徽和湖南排在第三和第四,分别为6.86%和6.41%。到了2010年时,流出人口比例排在第一位的已经换成了安徽,占14.07%,比2000年时增加了7个百分点,这说明从2000年到2010年安徽流出人口出现了大幅度增加;尽管江西流出人口比例也在迅速增加,但是已经从2000年的全国第一下降到2010年的第二,为11.63%;而重庆一跃成为全国第三,所占比例为11.17%,在2000年时重庆外出人口所占比例只有3.23%,所以重庆属于外出人口后来居上的城市;2010年排到第四到第七位的分别是贵州、四川、湖南、湖北,流出人口所占户籍人口比例分别为10.64%、10.10%、10.01%和9.48%。到了2015年这一排序又发生了一些变化。排在第一位的仍然是安徽,流出人口比例增长到14.40%,排第二的仍然是江西,占12.12%;排位第三的变成了贵州,占11.66%;湖南上升到第四位,为10.97%;重庆落到第五位,比例为10.63%。除此之外,2015年流出人口比例比较高的还有广西、湖北、四川、河南。然而,从流出人口规模上看,流出最多的省是江西,达到1014万;其次是河南,流出人口规模达到943万;再次是四川和湖南,分别都超过了800万人。

从各省流入人口比例的变化上看(见图3),从2000年到2010年几乎所有的省份(不包括云南)其比例都是增长的,有的地区增长的比例甚至接近或超过了1倍,比如北京、上海、天津、浙江、内蒙古;从2010年到2015年增长速度明显放慢,甚至有些省份出现比例下降的情况,比如北京、山西、内蒙古、辽宁、西藏、宁夏和新疆。

相对于流入省份比较集中的情况(即主要集中在北京、上海、广东、天津和浙江),流出省份则更为分散一些(见图4)。跟人口流入一样,2000年到2010年是人口流出数量和比例增长最快的时期,而且所有省份人口流出比例都在增长,很多省份增长的比例达到甚至超过了1倍,比如安徽、河南、贵州、重庆、湖北、云南、陕西、甘肃、青海和宁夏等;而从2010年到2015年增长速度出现明显下降,个别省份外出人口比例也出现下降,比如重庆、四川和青海。实际上近年来由于西部地区经济的快速发展,以及中东部地区经济状况转差和中东部某些劳动密集型产业向西部转移,形成某些西部地区外出人口出现回流的趋势;尽管这种回流只是刚刚开始,但是外出人口增长放缓甚至出现绝对数量的下降,或者外出人口回流,将是不可避免甚至会变为新的常态。

实际上,无论是经济发达省份还是经济落后省份,人口都会有流入和流出,只是发达地区流入人口会大大多于流出人口,而落后地区情况则相反(见图5)。这里需要注意的一点是,流入比例指的是常住人口中流入人口的比例,流出比例指的是户籍人口中流出人口的比例,两个比例的分母是不同的,所以二者不能直接相减来计算净流入比例。但是各省的流入人口比例之间、流出人口比例之间是可比的,因为它们分母的定义是一致的。比如,2015年上海市常住人口中有将近40%的人是“外地人”,而北京市常住人口中有超过35%的人是外来人口,天津有24%、广东有22%、浙江有21%的常住人口属于外来人口或户口不在本地的人口,这些都是外来人口比较多的省市;相反,在安徽的户籍人口中有14%的人在外省市生活和工作,其次是江西和贵州,它们的户籍人口中有12%左右去了外地。

正是由于常住人口中的流入和户籍人口中的流出差异巨大,导致全国各省市自治区常住人口和户籍人口之间存在着明显的差异,有些省差异会非常大。比如,2015年广东省常住人口已经达到10838万人,成为常住人口第一大省,而广东的户籍人口只有8622万人,比常住人口少了2400万人,其户籍人口规模在全国只排在第四的位置上;相反,河南的户籍人口为10338万,为全国户籍人口第一大省,而河南的常住人口是9513万人,并未超过一亿,在全国各省常住人口中排在第三位。差异比较大的还有浙江、安徽、上海和北京(见图6)。

根据跨省的流入和流出矩阵,可以计算点对点(即省到省)的流动规模。2015年流动人口规模最大的是湖南向广东的流动,共计有460万人;其次是广西向广东的流动,有356万人;排在第三位的是四川向广东的流动,有260万人;再往后是安徽向上海的流动,也是260万人;安徽向江苏的流动,为257万人。后面依次是湖北向广东(234万人),安徽向浙江(228万人),江西向广东(187万人),河南向广东(176万人),河北向北京(156万人),江西向浙江(153万人),江苏向上海(150万人),四川向浙江(124万人),以及河南向江苏(102万人)。以上列出的是所有流动人口超过100万人的点对点流动。流动人口规模大小受到多方面因素的影响,首先是流入地和流出地的推拉力作用,其次是流入地和流出地距离,最后还受流入地常住人口规模和流出地户籍人口规模的影响。

六、结束语

新中国成立初期建立了户籍制度,从此形成了一个严格的二元经济体制,并使农村和城市完全隔离开来;与此同时,这一制度导致中国的农村不仅落后而且也十分封闭。如果一个人出身是农民,就注定了他一辈子只能当农民;出生在哪里基本上注定了他一辈子只能生活在哪里,他们甚至一辈子都不知道外面的世界是什么样。

改革开放之前的十几年时间里,城镇人口比例几乎保持不变,到了1978年这一比例也只有17.9%,这说明当时农民要想成为城市人比登天还难。换句话说,1978年以前出生的人,80%以上都属于农村人口或农业户口。

幸运的是,1978年开始的改革开放,中国摆脱了传统的计划经济体制,开始推行市场经济。市场经济客观上要求各类资源必须按照市场的要求进行自由和优化配置,在城市急需劳动力,而农村又存在大量过剩劳动力的情况下,客观上要求农民需要离开土地走入城市,参与到非农生产领域和城市的建设中来。此时,一方面农村改革导致粮食和基本生活资料的供应更加充足,另一方面政府顺应了这一客观要求,首先允许农民自理口粮进入集镇从事生产和经营活动。这时人们开始发现户籍制度与市场化的要求格格不入,成为资源优化配置的绊脚石。从20世纪80年代末期和90年代开始,社会上开始呼吁取消户籍制度。然而,由于以往形成的各类社会政策和制度已经紧紧地挂靠在户籍制度平台上,再加上区域和区域之间,农村和城市之间差异巨大,很难在短期内让各类社会政策和制度摆脱对户籍的依赖,所以这个让人讨厌的制度不得不继续存在下去。

尽管如此,各级政府还是做了很多工作尽可能地摆脱户籍对外来人口在本地生活和就业方面的限制,使他们能够留得下来,为本地的发展作出贡献。与此同时,地方政府也并不愿意让外地人为本地公共财政增加负担,为外地人提供与本地人同等待遇的社会福利和公共服务,地方政府努力将这些福利局限在本地户籍人口范围内,包括子女上学、医疗保障、养老、公共住房等,特别是那些常住人口大大多于户籍人口的发达地区或城市。

实际上,流动人口为流入地的发展作出了贡献,也是当地的纳税人,但他们仍然得不到与本地人同样的待遇。这里既有当地政府不够开明的问题,同时也有财政体制的问题,即地方政府对外来人口提供的公共服务应该由地方财政买单还是有一部分应该由国家财政买单的问题,毕竟纳税人既向地方缴税也向国家缴税,即外来人口不仅对本地的发展作出了贡献也为国家的发展作出了贡献。正是由于这些问题没有解决,才导致户籍制度改革很难向前推进,公共服务均等化也很难实现。尽管外来人口一直得到的是不公正的待遇,但是他们仍然执着地、义无反顾地来到城市,他们对流入地和国家的发展所作出的贡献是有目共睹的。尽管他们在这一制度下有所损失,且得到了不公正的待遇,但是与蜗居在落后的农村相比,外出打工的收益仍然是巨大的、眼界是开阔的,这也成为他们源源不断走向城市的原始动力。

参考文献:

[1]联合国,国际人口学会.人口学词典[M]. 北京;商务印书馆,1992:9.

[2]白建华.完善市、镇建制标准,统一人口划分口径[J].人口研究,1986(3):16-19.

[3]国务院. 关于严格控制农村劳动力进城做工和农业人口转为非农业人口的通知(国发[1981]181号)[Z],1981.

[4]乔晓春,李景武.对第四次人口普查市镇人口划分口径的探讨[J].人口研究,1991(3):22-28.

[5]跨世紀的中国人口(综合卷)编委会. 跨世纪的中国人口[M]. 北京:中国统计出版社,1994.

[责任编辑 刘爱华,方 志]