是集体成员权优先还是私人财产权优先?

钟晓萍 吕亚荣 王晓睿

摘要:我国农村集体所有制本质上具有集体成员权优先逻辑,要坚持农村集体所有制、发展壮大农村集体经济,农村集体产权制度改革就应坚持集体成员权优先的原则。对部分农村集体资产股份权能改革试点地区的考察发现,一些地方在股权时限上进行静态管理、允许内部无限制的股份转让和赠予以及未限制非集体成员继承股份,实际上偏离了集体成员权优先逻辑,偏向了西方现代产权理论的私人财产权优先逻辑,可能导致集体经济演变成为私有经济。出现上述问题的根源在于对集体所有制的本质认识不足。应以户籍和生产生活关系为主要标准界定农村集体成员,基于农村集体成员的动态性实行集体成员资格和集体资产股权的动态管理;坚持股份转让的社区性和内部转让的限制性,非集体成员可继承的只能是股份内部转让或集体赎回后的变现收益,并对单个成员持有的股份比例设置上限。

关键词:集体所有制;集体成员;成员权优先;财产权优先;集体资产股份权能改革;农村集体产权制度改革;股份合作制;现代产权制度

中图分类号:F321.32文献标志码:A文章编号:1674-8131(2019)05-0033-12

一、引言

集体所有制和集体经济的存在,是我国农村经济制度的一个鲜明特点。集体所有制规定了集体资产由集体占有,即集体边界范围内的生产资料、财产、要素资源属于集体成员集体所有;集体经济则是集体成员利用集体资产增进共同利益的经济形式。但何为集体所有,或集体所有权主体是什么,如何发展集体经济,理论界仍有论争。有学者甚至对集体所有制提出质疑,认为我国的农村集体所有制是一种被有意模糊的产权制度安排[1-3],是政府为了寻租将私人物品界定为国家或集体所有而制定并实施的歧视性的产权制度[4];在此制度下,集体所有权主体不明或“虚位”,“虚幻”的集体超越成员之上,出现了集体与成员的对立[5],“对立”的表现之一就是集体外的主体(如地方政府)或集体成员的代理人(村干部)支配集体资产[6],集体经济得不到发展,集体成员的合法权益受到侵害,为社会冲突埋下隐患[7];因此,应然的政策选项是运用西方现代产权理论改革现有集体产权制度,将排他性的使用权、自由的转让权和排他性的收益权[8-9]明晰到个人,而后,通过发展各种形式的合作经济,将农村集体所有制经济改造成“产权清晰”的股份合作经济[10]。

以上争论表明,当前我国农村集体经济发展中还存在一些问题,必须深化农村集体产权制度改革,积极探索集体所有制的有效实现形式,以进一步发展壮大农村集体经济。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(下文简称《决定》)明确指出,产权是所有制的核心,要建立健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。2016年《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》(下文简称《意见》)明确提出,争取用3年左右时间基本完成农村集体资产清产核资,用5年左右时间基本完成农村集体经营性资产股份合作制改革,将农村集体经营性资产以股份或者份额形式量化到本集体成员,保障集体成员的财产权利。2017年中央扩大了农村集体产权制度改革试点2014年《积极发展农民股份合作赋予农民对集体资产股份权能改革试点方案》(农经发〔2014〕13号)印发以后,全国29个县(市、区)申报成为试点地区;2017年《农业部中央农村工作领导小组办公室关于商请确定农村集体产权制度改革试点有关事项的函》(农经函〔2017〕2号)再选择改革基础较好的100个县(市、区)开展为期两年的试点。 ,选择改革基础较好的100个县(市、区)进行试点,2018年试点增加到了300个。在这个过程中,各试点地区进行了不少探索,取得了一定的成效和经验。但据本文课题调研组的观察,由于对集体所有制的本质认识不足,部分地区改革中存在固化集体成员、固化股份、股权的继承和交易可能突破社区边界等做法,实际上偏离了成员权优先逻辑,偏向了财产权优先逻辑,可能导致集体所有制经济逐渐演变成私有制经济。针对实践中存在的这些问题,本文在简要回顾中央相关政策的基础上,结合调研试点地区的实践,探究问题产生的理论根源,以期为下一步更好地开展农村集体产权制度改革献计献策。

二、关于农村集体资产股份权能改革的政策文件述评

《决定》明确提出:“赋予农民更多财产权利。保障农民集体经济组织成员权利,积极发展农民股份合作,赋予农民对集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承权。”集体成员身份的界定和股权的设置与管理是改革的关键,亦即成员权的获得和财产权能的实现成为两大关注点。

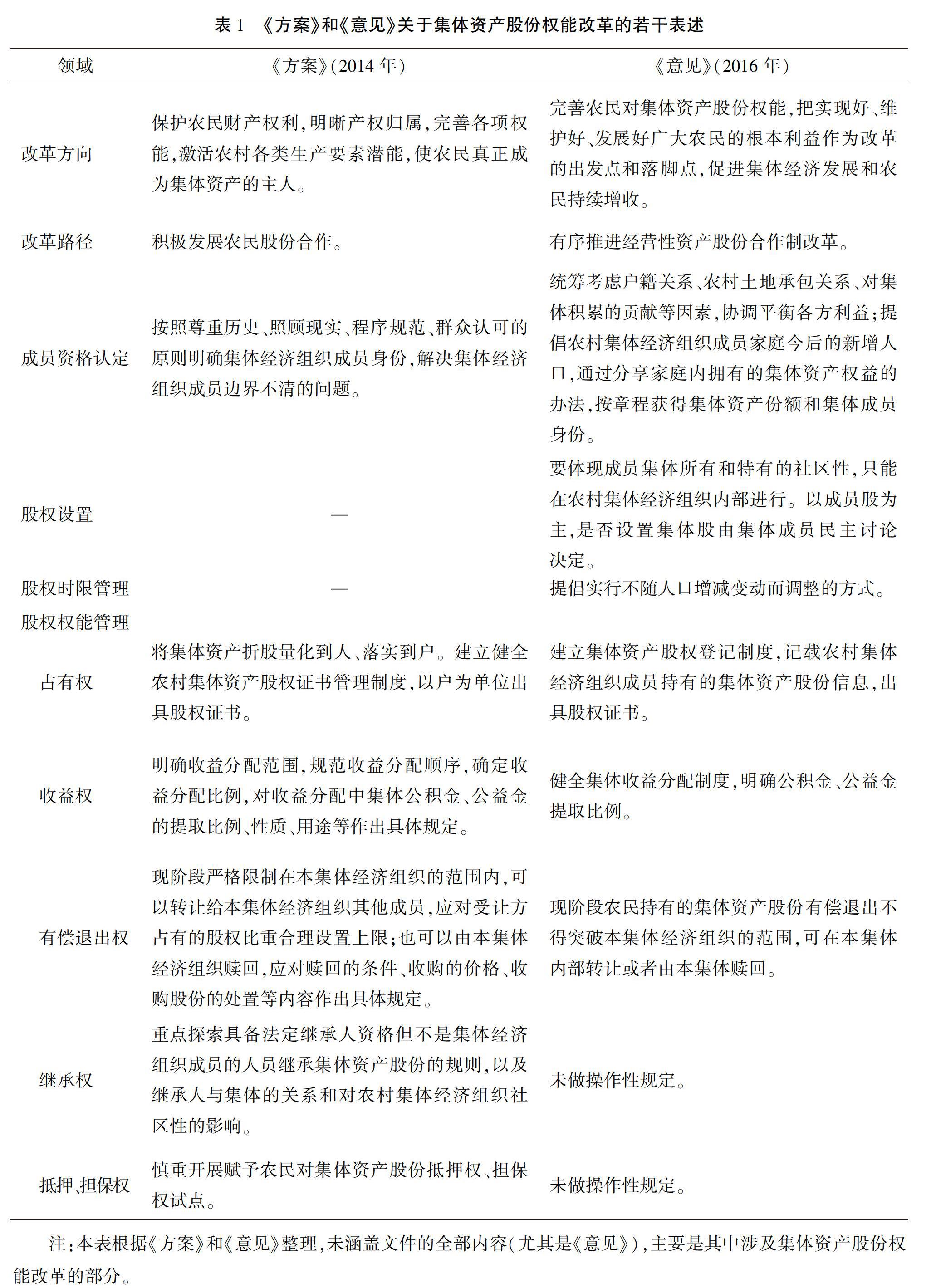

为贯彻落实《决定》精神,2014年11月农业部、中央农办、国家林业局印发《积极发展农民股份合作赋予农民对集体资产股份权能改革试点方案》(下文简称《方案》),提出“重点围绕保障农民集体经济组织成员权利,积极发展农民股份合作,赋予农民对集体资产股份占有、收益、有償退出及抵押、担保、继承权等方面开展试点”;并指出有偿退出权“现阶段应严格限制在本集体经济组织的范围内”以及“重点探索具备法定继承人资格但不是集体经济组织成员的人员继承集体资产股份的规则”。《方案》考虑和强调了农村集体的社区性特征,但在集体资产股份继承权上对非集体经济组织成员并没有做出完全限制性规定,因而也为实践操作中非集体经济组织成员继承其家庭成员的股份留下了口子。

《方案》提供了初步的试点改革方案,2016年12月出台的《意见》则进一步在集体成员资格认定、股权时限管理、集体经济组织的形式及其与村委会的关系等方面做出了更具操作性的规定(见表1),要求“有序推进经营性资产股份合作制改革”,并强调集体所有及其特有的社区性,提倡以成员股为主,提倡股权设置完毕后不随人口增减变动而调整(某种意义上可理解为提倡固化成员、固化股份),但仍未对股份继承权做出可操作性或者限制性的规定,因而试点改革中出现突破农村集体社区性的情况就成为可能。

通过对政策文本的语义分析可以发现:中央政策文件既重视坚持集体所有,又鼓励积极发展股份合作,但若对集体所有制和集体经济缺乏正确的认识,将股份合作等同于西方的股份经济,则两者在实际操作中可能并非是完全兼容的。具体而言,需要关注和讨论以下四个政策性问题:

一是股份合作制经济的性质问题。显然,鼓励发展的“农民股份合作”和“经营性资产股份合作”并非完全的股份经济。股份归个人所有、个人可自由处置其股份,是股份经济的基本特点,其基础是股份公司的终极财产权由股东私有;当公司破产清算时,股东可对其股权对应的净资产份额进行分割。农村集体经济组织是一种公有制经济组织,有具体的成员,并由其成员集体拥有集体资产的所有权。如果像股份公司一样,把集体资产的产权按一定时点的集体成员进行股份量化并完全固化,且成员确定后不再变化,成员股份可以自由处置虽然目前多数地区仍规定“内部转让”,但理论界存有“成员身份对社区外人员开放”“放开股权只能在社区内部转让的限制”等的呼声,个别地方实践中也显现突破农村集体社区性的动向。 ,那么集体经济组织就与股份公司的性质一样了。这种情况下,集体经济可能因股份权能改革而慢慢演变成股份经济,集体经济组织从公有经济组織演变成私有经济组织,这是需要着重思考的问题。

二是集体成员及股份(份额)认定的时限问题。具有集体成员资格是获得集体资产股份(份额)的前提,集体成员的界定存在两种情况:一是按某一时点认定后永久固化不变;二是在一定期限内不变,到期后再按一定规则重新认定调整成员。政策虽未对集体成员及其股份(份额)的认定时限进行明确规定,但“提倡农村集体经济组织成员家庭今后的新增人口,通过分享家庭内拥有的集体资产权益的办法,按章程获得集体资产份额和集体成员身份”和“股权管理提倡实行不随人口增减变动而调整的方式”的表述,可能导致改革实践中出现持股成员及份额永久固化的倾向,进而带来政策性与操作层面的问题:其一,集体经营性资产持股成员及份额的永久固化,会产生同一集体不同性质的资产持股成员及份额不完全一致的现象。调研发现,40%的行政村仍然在调整承包地 中国人民大学农业与农村发展学院《中国农村土地制度》调研组调研了黑、冀、鲁、苏、湘、鄂、川七省9县109个村,其中45个村在《农村土地承包法》施行以后仍然进行土地调整。 。其二,持股成员及份额永久固化后其股份可以自由处置,集体经济很有可能演变成股份经济。公有制经济的特点之一是财产处置权并不能完全与其成员一一清晰对应;当集体资产的处置权可与集体成员清晰对应并被固化、可自由处置后,公有经济就可能变成私有经济。当然,集体资产的收益权是可以实现清晰对应的(从保障集体成员基本权益的角度来说也应清晰对应)。

三是集体资产收益分配权的继承与交易问题。在农村集体中,财产权基于成员权,成员权是集体利益转化为成员利益的必要条件,但成员身份并不是获得一定的(平等的)财产权益的充分条件 例如,H市某村规定原始取得、法定取得成员资格的人每人10股,而申请取得成员资格中原是该村人1999年前迁出近年又迁回来的每人3股、通过投亲等方式迁入的人员不配股。 。因此,虽然成员身份在一定程度上可以理解为继承得来(从出生的角度理解),但收益分配权不能继承,基本逻辑如下:从集体化时期开始,个体成员的收益分配权即是基于其劳动对集体积累的贡献而得的,如果继承人并不在集体内部生产生活,不是集体的成员,就不能对集体有所贡献,因而其继承集体资产的收益分配权是不合理的。此外,集体成员身份不能交易,因此集体资产的收益分配权也不能交易。

四是是否设置集体股的问题。目前全国多数地区的集体经济组织与村委会没有条件完全实现职能和机构的分离,突出表现为两者的工作人员交叉任职,有的地方则是完全的“两块牌子,一套人马”。在这种情况下,防止集体经济组织成员的利益受到侵害需要制定完备的财务管理制度,即采取通常所说的“收支两条线”,区分集体经济组织的收益与村委会为实现其社区公共管理职能而形成的开支,这就产生了集体经济组织成员作为社区居民需承担相应的公共服务开支的部分如何解决的问题。本文认为,设置集体股恰恰是基于对上述问题的现实考量 据调研组观察,一些地区设置了30%的集体股,在合作社提取公积金、公益金之后参与分配相应比例的净收益,用于集体公共事务的开支,体现的即是这一逻辑,集体成员也对此认同;即使在没有设置集体股的地区,合作社所提取的公积金、公益金及管理费,除了用于发展生产、转增资本、弥补亏损外,也明确规定“或者用于集体福利和公益设施建设”。 。有人认为设置集体股又在改革中形成了一个产权模糊的“小集体”,形成二次改革问题[11-12]。实际上,有一定的“模糊性”正是公有制经济的特点之一,其能够弥补完全私有产权的缺陷。具体地,当向每个居民筹集资金用以提供社区公共服务难以实现时,集体经济组织成员(同时也是社区居民)一致同意设置一定的集体股并将其收益用于社会管理,正是集体所有制的优势和集体股作用的实效性体现,其效率未必低于私有产权。

三、调研地区的主要做法与存在的问题

1.调研地区的基本情况

2014年《方案》提出由省级人民政府根据条件 《方案》要求试点申报地区具备以下基本条件:一是有较强的改革创新意识和工作积极性,二是已初步具备农村集体产权制度改革的基础,三是有与承担试点任务相适应的工作力量。 上报1个县(市、区)作为改革试点单位,重点在国务院批准的统筹城乡综合配套改革试验区和农业部会同有关部门确定的农村改革试验区中安排试点。调研组调研的五地都基本具备成为改革试点单位的条件。

A旗是全国优质商品粮生产基地,连续十次被农业部评为“全国粮食生产先进县”,是国家现代农业示范区、全国第二批农村改革试验区、省级农村土地承包经营权确权登记颁证试点旗。B区2016年农民人均可支配收入19 320元,是全国农村集体“三资”管理示范县、全国第二批农村改革试验区。F县近年来承担了国家农村土地承包经营权确权登记颁证试点、“两权”抵押试点等改革任务,是全国农村集体“三资”管理示范县。H市2016年农民人均可支配收入15 499元,是全国县级综合体制改革试点县(市)、国家现代农业示范区、国家新型城镇化综合试点地区、全国第二批农村改革试验区,陆续承担了农村产权流转交易市场建设、农村集体经营性建设用地入市、土地征收改革、农村土地承包经营权抵押贷款等多项试点改革任务。S区2016年农民人均纯收入10 420元,2011年起探索农村集体经济股份制改革试点工作,截至申报时有6村已组建股份经济合作社并运行良好,全区农村土地承包经营权登记试点工作已完成14%。

上述五地均在2015年5月被确定为“积极发展农民股份合作赋予农民对集体资产股份权能”改革试点单位,A旗、B区承担了“保障集体成员权利、发展农民股份合作”“赋予农民对集体资产股份占有权和收益权”“赋予农民对集体资产股份有偿退出权和继承权”三项改革试点任务,F县、H市、S区在上述三项任务之外还承担了“赋予农民对集体资产股份抵押权和担保权”的试点任务。经过近三年的改革实践,试点地区探索出一些经验性做法,可以为其他地区提供一定借鉴;但由于对集体所有制本质认识的不足,也存在一些问题需要进一步研究。

2.调研地区集体成员资格的认定

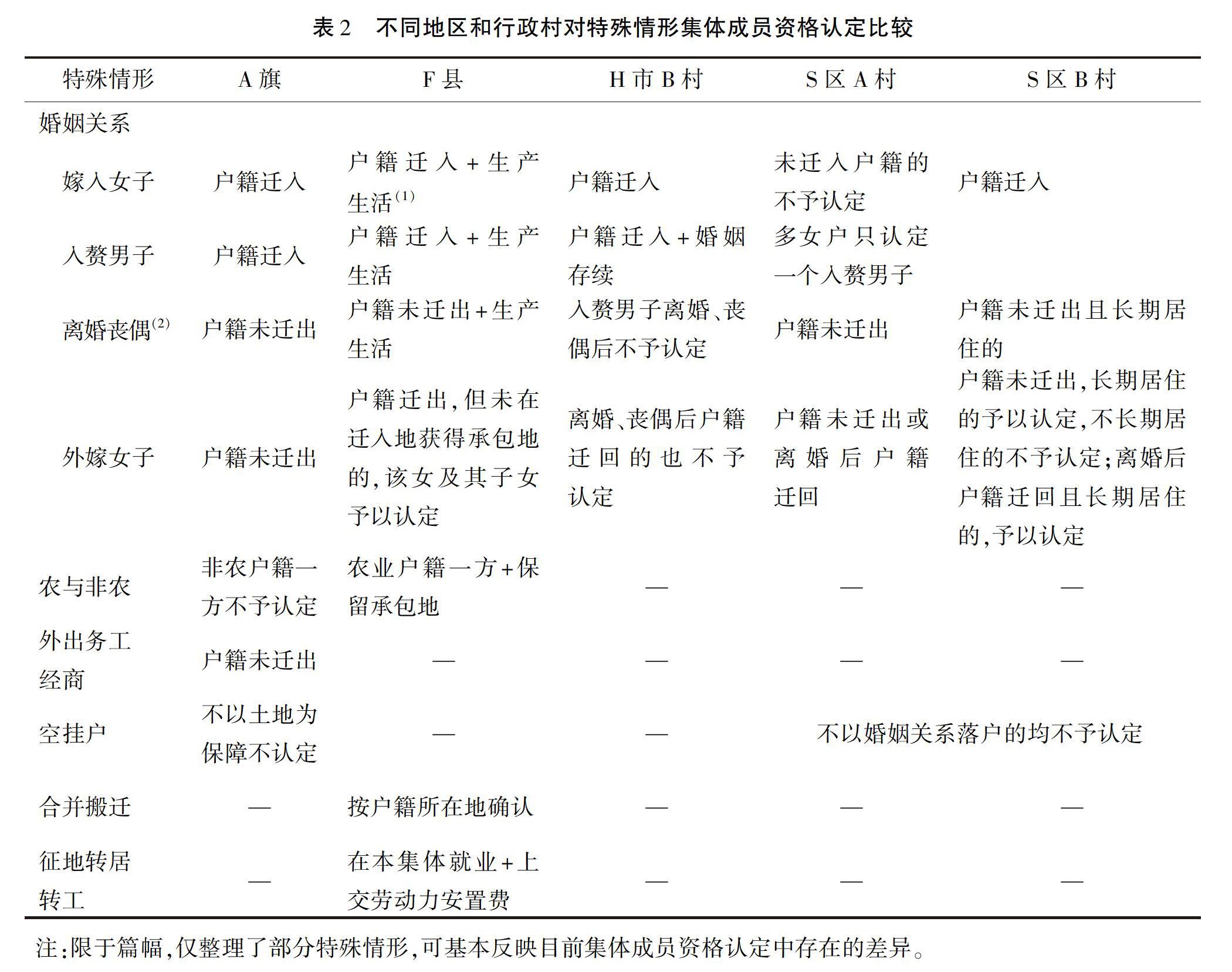

原始取得、法定取得 法定取得包括出生(收养)、婚姻、投靠及政策性迁入等。 和申请取得是集体成员资格取得的三种主要方式。各集体界定原始成员的时间节点并不一致,因而原始成员范围有差异,但基本原则是承认合作化、集体化时期让渡财产所有权给集体的个体及其子女为目前的集体成员。各地对因收养、投靠、政策性迁入及通过申请取得成员资格和因死亡、取得其他集体成员资格、获得替代性保障等而丧失成员资格有基本共识。成员资格的取得主要依据“户籍”和“集体内的生产生活关系”两条标准,但成员资格并不一定因背离上述两条标准而丧失。另外,“是否以集体资产作为生活保障”也是目前认定集体成员资格的一条重要标准,例如,普遍认为在外求学的大学生仍是集体成员。就户籍迁出是否丧失成员资格而言,由于涉及户籍与常住地可能不一致、成员户籍迁出但可能没有稳定的收入等问题,各地均对户籍的迁出迁入与其他因素(如婚姻关系变动、特殊人员)的交集做出了界定。目前,对于集体成员资格认定中的特殊情形 主要包括:嫁入女子、入赘男子、出嫁女子是否界定为集体成员以及在其婚姻关系变动后能否保留成员身份,在校生、义务兵及初级士官、服刑人员、外出务工经商人员、挂靠户、因村庄合并的搬迁人员、计划外生育人员等特殊人员在什么情况下取得或丧失集体成员资格等。 各地的标准不一致(见表2),即使是同一地区,不同村也有不同规定(见表3)。

从表2、表3可看出,婚姻关系的建立及变动和外出务工经商是特殊情形中较常见的情况,涉及面广、涉及人员数量较大,需要妥善处理。调研各村均对因婚姻关系建立而迁入户籍的嫁入和入赘人员的集体成员

资格予以认定,少数要求在本集体生产生活(或长期居住),通常情况下此条件易于满足,有利于保障该类人员的财产权益;其中B区C村将事实婚姻嫁入的女子也界定为集体成员,值得肯定。但各村对离婚、丧偶人员及外嫁女子的成员资格认定有较大差异,因而这些人员的财产权益保障程度差异较大。按各村集体成员界定的基本标准,即使离婚、丧偶或外嫁,户籍未迁出(或离婚后迁回)或同时满足在该集体生产生活条件的,应当界定为集体成员。A旗、F县和S区A、B村保持了界定标准的前后一致,其中F县将户籍迁出但未在迁入地取得承包地的外嫁女子及其子女界定为集体成员,是比较好的做法。但H市B村对离婚、丧偶的入赘男子不予界定为集体成员,B区D村对嫁入女子和入赘男子离婚后户籍未迁出者均不界定为集体成员,既不合理,更违反了相关法律规定 以承包土地权益为例,2019年1月1日正式实施的《农村土地承包法(2018修正)》第三十一条规定,“承包期内,妇女结婚,在新居住地未取得承包地的,发包方不得收回其原承包地;妇女离婚或者丧偶,仍在原居住地生活或者不在原居住地生活但在新居住地未取得承包地的,发包方不得收回其原承包地。” ,损害了此类人员的合法权益,需要及时进行纠正。对外出务工经商人员的集体成员资格认定,多数调研地区未做明确规定,其中A旗对户籍未迁出者予以界定為集体成员;而B区C村则对与集体失联1年以上的外出务工经商人员不予界定为集体成员,这也存在不合理之处:若这类人员一旦务工经商失败,返乡后会发现其无法享有集体财产权益,甚至可能丧失承包土地权益,这将影响其可持续生计,进而影响农村社会稳定。

调研发现,基于村规民约界定集体成员可能出现不合理甚至不合法的情况。调研五地中除A旗和F县由县级政府部门出台规范性文件对集体成员资格的认定进行指导外,其余三地则由各村根据村规民约进行认定,因而对于特殊情形的认定各村出现较大差异。基于村规民约界定集体成员,虽然易于操作、群众认可度较高,但由于受地方文化传统及经济发展状况的影响,可能存在不合理甚至不合法之处。例如,部分村对出嫁女子、离婚或丧偶人员的集体成员资格认定政策可能导致其成员资格“两头落空”,对外出务工经商人员的集体成员资格做出限制性规定,均可能损害有关人员的合法财产权益,需要引起关注。

3.调研地区集体资产的股权设置与股权管理

股权设置方面,试点地区的主要做法是由县级政府部门出台指导意见,给出可能设置的股份类型(如集体股、人口股/户籍股/基本股、劳龄股、年龄股/老龄股、土地股/承包权股、现金股/募集股、奖励股等),由各村根据实际情况设置股种,指导意见给予各村的选择空间通常比较大。调研的21个村中,12个设置了集体股,集体股所占比例均为30%;除A旗明确要求不设置集体股外,其余四地的指导意见均为(一般应当)设置集体股与个人股;F县和H市的被调研村均同时设置了集体股和个人股,而在B区和S区是否设置集体股的村各占一半。就个人股中各组成股份的比重而言,人口股一般占比为50%~100%;设置了劳龄股的,其占比介于13%~20%之间 就股份类型数量来看,样本村股份类型的设置均不复杂,有3个村设置了5个股种,大多数村为“集体股+人口股”的形式;除集体股和人口股外,主要是劳龄股和奖励股;现金股的设置不普遍,且各地对现金股的比例大多设有上限。 。可见,除集体股外,调研各村股权设置的依据主要是户籍;设置劳龄股主要是考虑成员从合作化、集体化时期开始对集体积累所做的贡献,但所占的比例不高;奖励股则主要是针对村干部、计划生育家庭等,所占比例很小。

股权管理分为时限管理与权能管理两个方面。时限管理方面,A旗、F县及H市E村实行静态管理,即股权设置完毕以后,增人不增股、减人不减股,股份固化;其他样本村对股份进行动态管理,H市其他村和B区则每年一调整,S区少数村三年一调整、多数村五年一调整。就调研地区来看,实行动态管理和静态管理的试点村数量基本持平。权能管理方面,所有调研村都规定了股权可继承;多数村明确规定股权确定满三年后可内部转让和赠予;绝大多数村未进行成员股份的集体赎回,如H市3村明确规定不得退股提现。值得注意的是,虽然F县、H市和S区还承担了“赋予农民对集体资产股份抵押权和担保权”的试点任务,但3地仅有3个样本村规定股权可用于抵押、担保,大多数村未做出明确规定(见表4)。

此外,目前理论界也出现了建立“开放性的成员制度”的呼声,这实质上是要直接突破集体所有制的社区性,允许通过交易“买入”成员资格。另一种较为隐晦的呼声是,允许突破社区边界转让股份的收益权但保留股份对应的非财产权利(如选举权、决策权等民主管理权)。暂且不论这种思路在实践上是否具有可操作性,就其结果来看,理性的无股份收益权者会选择退出集体资产的经营管理决策,而有股份收益权者想要实现收益的保值增值却没有相应的管理权,最终可能导致管理权集中在少数几个成员的手中,成为一种变相的分割集体资产的方式。

因此,综合来看,在成员权优先逻辑与财产权优先逻辑相冲突的情形下,目前农村集体产权制度改革中部分地区在一定程度上出现了按财产权优先逻辑行事的倾向,其理论根源在于对集体所有制的本质规定认识不足,未清醒地意识到坚持成员权优先是坚持集体所有制、壮大集体经济的根本要求。

五、结论与启示

我国的农村集体所有制并不是一种难以阐释清楚的制度,从本质上来说,其是一定地理边界内的集体资产由集体成员集体所有的制度。集体是有具体成员的集体,成员是所有者之一,集体与成员是一体的。因此,我国集体所有制具有集体成员权优先逻辑,即首先要通过原始、法定和申请取得的方式获得集体成员权,成员权在先,财产权在后,财产权服从于成员权,且成员权不能通过交易“买入”;同时,现实中的集体成员是动态的。而西方现代产权理论的逻辑是私人财产权优先,即所有权的归属无关紧要,只需要清晰界定排他性的使用权、自由的转让权及排他性的收益权。集体成员权优先逻辑与私人财产权优先逻辑的冲突是目前我国农村集体产权制度改革中出现诸多争议与矛盾的理论根源。

显然,《决定》中提出的“建立健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度”,并不是要照搬西方资本主义的“现代产权制度”,而是要建立中国特色的社会主义现代产权制度。因此,改革不能以西方经济理论为指导,要以中国特色社会主义经济理论为指导。具体到农村集体产权制度改革,则应坚持集体成员权优先逻辑,不能偏向私人财产权优先逻辑。如果在改革中将集体成员在某一时点界定后永久不变,股份随之固化,且股份可以无限制地自由转让,则实质上是偏向了私人财产权优先逻辑,可能的后果就是集體所有制经济最终演变成私有制经济。

目前部分试点地区在股权时限上进行静态管理(固化成员、固化股份)、允许内部无限制的股份转让和赠予(未明确设定单个股东持股上限)以及未限制非集体成员继承股份(可能突破社区边界)等做法,可能带来集体成员的开放和流动,进而使集体所有制经济演变成私有制经济。这反映出一些地方的改革实践中存在私人财产权优先的倾向,需要引起关注和思考。笔者认为,虽然目前我国农村集体产权制度改革取得了不少成绩和经验,但也要正确面对改革中出现的问题和争议,尤其要在坚持成员权优先的原则下保障集体成员的财产权益。具体地,提出如下建议:

第一,农村集体成员的界定应以户籍和生产生活关系为主要标准,成员资格取得与丧失的标准应基本保持一致。同时,建议对婚姻关系建立及变动、外出务工经商、计划外生育等特殊情形的成员资格认定列出负面清单。特别地,从保障相关人员的合法权益的角度,建议将离婚或丧偶后未迁出户籍(且在集体长期居住)的嫁入及入赘人员界定为集体成员,保持成员界定规则前后一致;建议将户籍迁出但未在迁入地享有集体财产权益(如承包地)的外嫁女子及其子女界定为集体成员,防止其“两头落空”;建议尽量将事实婚姻嫁入或入赘的人员界定为集体成员,以保障其基本生活。

第二,尊重农村集体成员具有动态性的事实,对集体成员资格的认定和集体资产股权的管理应兼顾动态性与稳定性。建议基于集体成员的动态性,按某一时点界定成员后,在一定期限内不变,到期后重新认定或调整集体成员;从稳定性角度,成员资格的期限应相对较长,如可与土地承包期限一致(30年),也可依当地承包地调整的周期(如三年一小调、五年一大调,则可为5年),具体可由集体商议决定。集体成员调整后,集体资产的股份(份额)分配也应做相应调整。

第三,维护和保障农村集体经济的社区性和公有性特征,坚持股份转让的社区性和内部转让的限制性。集体资产由集体成员共同共有或按份共有,非集体成员不应对集体资产具有所有权。因此,必须坚持集体资产股份转让的社区性,不允许非成员获得或继承股份。对于有法定继承权的非集体成员也不能直接继承股份,其可继承的只能是相应股份在集体内部转让或集体赎回后的变现收益。同时,应对单个成员持有的股份设置上限(如20%,或在设置集体股的情况下不超过集体股份额),以避免股权集中在少数人手中,保持公有制经济的基本属性,并规避集体资产流失风险。

参考文献:[1]王金红.告别“有意的制度模糊”——中国农地产权制度的核心问题与改革目标[J].华南师范大学学报(社会科学版),2011(4):5-13+159.

[2]黄砺,谭荣.中国农地产权是有意的制度模糊吗?[J].中国农村观察,2014(6):2-13+36+94.

[3]何·皮特.谁是中国土地的拥有者——制度变迁、产权和社会冲突[M].北京:社会科学文献出版社,2014:32.

[4]罗必良.农地产权模糊化:一个概念性框架及其解释[J].学术研究,2011(12):48-56+160.

[5]杨一介.我们需要什么样的农村集体经济组织? [J].中国农村观察,2015(5):11-18+30.

[6]中国社会科学院农村发展研究所“农村集体产权制度改革研究”课题组,张晓山.关于农村集体产权制度改革的几个理论与政策问题[J].中国农村经济,2014(2):4-12+37.

[7]钱龙,洪名勇.农地产权是“有意的制度模糊”吗——兼论土地确权的路径选择[J].经济学家,2015(8):24-29.

[8]CHEUNG S N S.The fable of the bees: An economic investigation[J].The Journal of Law and Economics,1973,16(1):11-33.

[9]張五常.佃农理论——应用于亚洲的农业和台湾的土地改革[M].北京:商务印书馆,2002:33.

[10]黄延信.发展农村集体经济的几个问题[J].农业经济问题,2015(7):4-8.

[11]王宾,刘祥琪.农村集体产权制度股份化改革的政策效果:北京证据[J].改革,2014(6):138-147.

[12]农村集体产权制度改革和政策问题研究课题组.农村集体产权制度改革中的股权设置与管理分析——基于北京、上海、广东的调研[J].农业经济问题,2014(8):40-44+111.

[13]唐忠.改革开放以来我国农村基本经营制度的变迁[J].中国人民大学学报,2018(3):26-35.

[14]张五常.中国的经济制度(神州大地增订版)[M]. 北京:中信出版集团股份有限公司,2017:138.

[15]周其仁.农地产权与征地制度——中国城市化面临的重大选择[J].经济学(季刊),2004(4):193-210.

Is Collective Member Right Priority or Private Assets Right Priority: Observations from the Reform of the Collective Assets and Share Rights

ZHONG Xiao-ping, LU Ya-rong, WANG Xiao-rui

(School of Agricultural Economy and Rural Development, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: Chinas rural collective ownership essentially has the logic of collective member right priority, therefore, rural collective ownership should be persisted to develop and enlarge the rural collective economy, the reform of rural collective property right system should insist on the principle of collective member right priority. Based on the examining the pilot area of partial rural collective assets share right reform, this paper finds that, in some places, static state management is conducted on equity time limitation, the inner unlimited share transaction and bestowal are permitted , and the inheritance of the shares of non-collective-member is not limited, which deviate from the logic of collective member right priority practically, which support the western logic of private assets right priority of contemporary equity theory, and which can possibly cause that collective economy is changed into private economy. The root cause for above problem results from insufficiently understanding of the essence of collective ownership. We propose to define the rural collective member identity based on the household register and long-term residence, take into account the dynamic management on collective member identity and collective assets shares based on the dynamics of rural collective members, insist on the community in where the shares are tansacted and in which the shares are not limited, and uphold that what non-collective-member can inherit is only the gain from inner transfer or from collective redeeming and setting up the upper limit for the proportion of shares which individual member hold.

Key words: collective ownership; collective member; member right priority; assets right priority; collective assets share rights reform; rural collective property system reform; share cooperation system; modern property right system