3D打印技术在股骨粗隆间骨折手术中的应用

梁周 黄政 杨德炎 何忠 陆兰兰 罗善超 吕广桂

摘要:目的 探討3D 打印技术在手术治疗股骨粗隆间骨折中的临床价值。方法 回顾性分析2017年 2月~2019 年 2月于我院就诊的股骨粗隆间骨折患者58例,随机分为传统组和3D组,各29例。两组均实施切开复位锁定钢板内固定术,传统组采用传统影像学资料辅助完成手术,3D组应用3D打印技术辅助完成手术。比较两组术中透视次数、手术时间、术中出血量及患者术后Harris评分。结果 所有患者均顺利完成手术,3D组手术时间、术中透视次数、术中出血量均少于传统组,差异统计学意义显著(P<0.01);两组Harris评分比较,差异统计学意义不显著(P>0.01)。结论 3D 打印技术有利于优化手术过程,能有效缩短手术时间、减少透视次数、减少出血量,降低了手术风险,临床效果满意。

关键词:股骨粗隆间骨折;内固定术;3D打印

中图分类号:R687.3 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1006-1959.2019.19.020

文章编号:1006-1959(2019)19-0068-03

Application of 3D Printing Technology in the Operation of Intertrochanteric Fracture

LIANG Zhou1,HUANG Zheng1,YANG De-yan1,HE Zhong1,LU Lan-lan2,LUO Shan-chao1,LYU Guang-gui1

(1.Department of Orthopaedics,Subject One,Yulin City Integrated Traditional Chinese and Western Medicine Orthopedic Hospital,Yulin 537000,Guangxi,China;

2.Yulin Health School,Yulin 537000,Guangxi,China)

Abstract:Objective To investigate the clinical value of 3D printing technique in the surgical treatment of intertrochanteric fractures.Methods A retrospective analysis of 58 patients with femoral intertrochanteric fractures who were treated in our hospital from February 2017 to February 2019 was randomly divided into the traditional group and the 3D group, 29 cases in each group. Both groups were treated with open reduction and locking plate fixation. The traditional group used traditional imaging data to assist the operation. The 3D group used 3D printing technology to assist the operation. The number of intraoperative fluoroscopy, operative time, intraoperative blood loss and Harris score were compared between the two groups.Results All patients underwent successful operation. The operation time, intraoperative fluoroscopy and intraoperative blood loss were lower in the 3D group than in the traditional group,the difference was statistically significant (P<0.01).There was no significant difference in Harris score between the two groups (P>0.01).Conclusion 3D printing technology is beneficial to optimize the surgical procedure, which can effectively shorten the operation time, reduce the number of fluoroscopy, reduce the amount of bleeding, reduce the risk of surgery, and satisfy the clinical results.

Key words:Intertrochanteric fracture;Internal fixation;3D printing

股骨粗隆间骨折(tertrochanteric fracture of femur)是临床中常见骨折之一,股骨粗隆间骨折的常用治疗方法有关节置换、复位内固定(髓内固定、钢板外固定等)。近年来随着科技发展,数字技术在医疗领域的广泛运用,特别是3D打印技术的应用,使得手术过程更加精确、个体化,为更好的治疗股骨粗隆间骨折提供了方向。基于此,本文主要探讨3D打印技术在切开复位钢板内固定术治疗股骨粗隆间骨折中的应用价值,现报告如下。

1资料与方法

1.1一般资料 选取玉林市中西医结合骨科医院2017年 2月~2019 年 2月应用切开复位钢板内固定术治疗的股骨粗隆间骨折患者58例,骨折类型均为Jensen-Evans分型Ⅴ型,根据随机数字表法分为3D组及传统组,各29例。3D组中男19例,女10例,年龄51~70岁,平均年龄(60.02±5.02)歲,受伤部位:左侧14例,右侧15例。传统组中男17例,女12例,年龄51~70岁,平均年龄(60.28±5.67)岁,受伤部位:左侧17例,右侧12例。两组性别、年龄及受伤部位比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2纳入、排除和剔除标准 纳入标准:①经X线片、CT检查诊断为股骨粗隆间骨折;②年龄在50~70岁(包括50岁、70岁);③均为单侧股骨粗隆间骨折;④患者身体情况能耐受手术。排除标准:①病理性骨折;②多发性创伤;③开放性骨折;④严重糖尿病、高血压、高血脂等基础疾病影响研究结果的;⑤孕妇;⑥明确凝血功能异常者。剔除标准: ①在围手术期病情变化,内科疾病加重者;②要求改变治疗方案,行其他术式者(如髓内钉固定、关节置换);③研究过程中要求退出者。

1.3术前准备 患者入院后进行全面评估后,所有患肢实施小夹板外固定加骨牵引维持骨折位置,指导患者练习床上大小便,防止褥疮,泌尿系感染及坠积性肺炎形成。术前常规行血常规、肝肾功能、电解质、凝血四项、心电图及下肢静脉多普勒等常规检查。年龄≥55岁者行心脏、肺功能检查,年龄≥75岁者在上述检查基础上行心脏多普勒,必要时颅脑CT平扫检查。一般情况下,患者将在入院后7 d内接受手术治疗,术前30 min静滴抗生素,以保证术中有效的抗菌药物浓度。

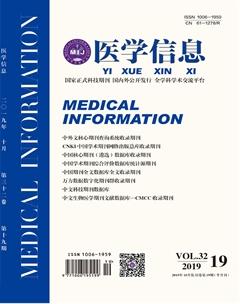

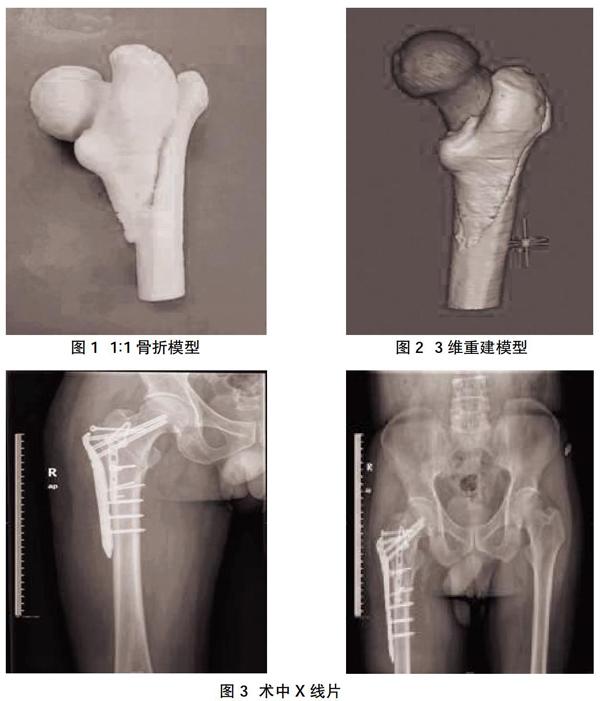

3D组及传统组术前均使用三维CT进行患侧髋关节扫描。3D组通过电脑的镜面成像技术同时对健侧髋关节进行扫描处理,以DICOM格式保存,导入至Mimics 17.0软件中,逆向处理,电脑软件模拟骨折复位过程,重建骨折模型,制作出双侧髋关节的等比例实体模型(图1)。首先了解股骨粗隆间骨折的骨折线的移位方向、骨折块位置及相互关系、在手术室内模拟骨折复位(图2),选择合适型号的近端解剖型锁定钢板,并使用电钻逐一钻孔测深,选择合适数目及长度的螺钉,提前消毒术中备用。

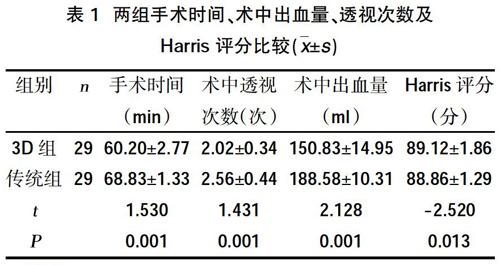

1.4手术方法 硬膜外麻醉满意后,取仰卧位,患侧髋部垫高20°,以患侧股骨粗隆部为中心,至近端向远端作一个长约10 cm的切口,逐层切开皮肤,皮下组织、脂肪层、阔筋膜,在股外侧肌止点处锐性剥离股外侧肌肉,暴露股骨大粗隆前侧、后缘及股骨近端,充分暴露骨折端,对患者的骨折部位进行外展牵引复位,传统组在术中根据具体骨折情况,逐一选择合适长度的股骨近端解剖型锁定钢板,根据具体钉道使用测深器选择合适长度的固定螺钉。3D组取出术前选择的钢板及螺钉,根据术前模拟手术过程,术中拍片位置满意后,在具体解剖位置放置钢板,逐一钻孔,拧入螺钉(图3)。

1.5术后处理 术后24 h常规应用抗生素,引流量少于50 ml后拔除引流管,术后第2天进行踝部训练,预防下肢深静脉血栓形成,2~3 d进行股四头肌,双下肢肌肉等张等长收缩功能锻炼,术后7 d使用CPM机进行膝关节被动功能锻炼,伤口愈合后拆线;术后每个月复查 X 线片,第2、3月复查X线视骨折愈合情况决定负重行走时间。

1.6观察指标 比较两组手术时间、术中出血量及术中 C 臂 X 线透视次数,采用髋关节功能(Harris)评分评估患者髋关节功能,满分100分,评分越高表示髋关节功能越好。

1.7统计学方法 本研究均使用SPSS 20.0统计学软件进行数据的分析和处理,计量资料采用(x±s)表示,组间比较行独立样本t检验,计数资料采用(%)表示,组间比较行?字2检验。以P<0.01表示差异统计学意义显著。

2结果

所有患者均顺利完成手术,3D组手术时间、术中透视次数、术中出血量均少于传统组,差异统计学意义显著(P<0.01);两组Harris评分比较,差异统计学意义不显著(P>0.01),见表1。

3讨论

股骨粗隆间骨折为老年人常见骨折,发病率较高,通常由低能量损伤所致(如跌倒),约占髋部骨折50%,老年人骨质疏松为主要原因。股骨粗隆间骨折临床分型较多,较常用的为1975年Jensen 提出的改良Evan分型,即Jensen-Evans分型。该分型将股骨粗隆间骨折分Ⅰ~Ⅴ型[2]。Ⅰ型与Ⅱ型骨折为稳定性骨折,Ⅲ型、Ⅳ型和Ⅴ型为不稳定性骨折,以Ⅴ型骨折的稳定性最差。股骨粗隆间骨折治疗包括保守治疗及手术治疗。股骨粗隆间骨折主要问题在于骨折后患者长期卧床制动,易出现肺部感染、尿路感染、压疮等并发症,老年患者若是选择保守治疗,治疗风险不比手术治疗风险低,因此对于老年人股骨粗隆间骨折,如果身体条件允许,在治疗上目前仍积极主张手术治疗。主要的手术方式包括髓外固定(如钢板外固定、动力髋螺钉)、髓内固定(如PFNA)以及人工股骨头置换。对于稳定型的股骨粗隆间骨折,如Jensen-Evans Ⅱ型,手术不难操作,但对于粉碎性骨折(如Jensen-Evans Ⅲ~Ⅴ型),术前则需要进行完整、详细的规划。

以往的术前规划只能通过X 线片、CT 和 MRI 等常规影像学资料,有一定的局限性。随着CT三维重建技术的出现,术者对骨折类型可达到更深刻的了解,但这些仍为平面图像,依旧存在平面化、静态化、提供信息量有限等缺点[3]。为了保障手术安全准确,术中需要重复多次透视,这就导致了手术时间延长、出血量增加。3D 打印技术的出现,可解决此类问题,3D打印技术基于三维数字模型,将数字化、智能化制造及材料科学相结合,与传统的材料加工方法存在显著区别[4]。3D 打印技术是根据CT扫描得出的数据,预制出与实体1∶1等比例的模型,通过分层加工和层层叠加的方式一次性打印成型。可全方位、直观地观察骨折的形态,了解骨折情况。将平面化、静态化的图像真正呈现在术者眼前,即可看到,又能触及,从而提高手术的效率和效果。应用3D打印技术制造出骨折模型,进行术前模拟可以实现对骨折块模型的计算机模拟复位,在手术室进行骨折复位内固定的操作,术前选择合适解剖位置的钢板,选择合适数目及长度的螺钉,术中省去选择钢板及逐一钻孔的操作过程,减少术中了出血量及对组织的剥离范围。通过骨折模型与镜像模型的对比,作出更好的术前设计,对术中可能遇到的情况作出预判,术前进行相应的准备[5]。另外,使用3D模型可同时将患者骨折情况直观呈现在患者及家属面前,术前将手术过程在患者及家属面前“演习”一遍,使患者及家属理解手术方案及可能产生的危险,进一步加深医患沟通。

本次研究中,所选患者均为Jensen-Evans Ⅴ型骨折,粉碎较严重,术中复位更加困难。通过3D打印技术可进行良好的术前规划,事先做出预判,术前手术演练,内固定物的选择,充分的术前准备能减少术中用于撬拨复位、调整内固定的时间,从而减少术中出血量及透视次数。本研究结果显示,所有患者均顺利完成手术,3D组手术时间、术中透视次数、术中出血量均少于传统组,差异统计学意义显著(P<0.01)。说明应用3D 打印技术对股骨粗隆间骨折进行术前规划,能有效缩短手术时间、减少透视次数、减少出血量,降低了手术风险。

综上所述,在Jensen-Evans Ⅴ型股骨粗隆间骨折行切开复位钢板内固定术前,应用 3D 打印技术根据CT数据制作骨折模型,可以全方位观察骨折部位,选择更优的手术方式,对术中情况作出预估,能有效减少手术时间、降低术中出血量、提高手术效率。

参考文献:

[1]柴瑞宝.PFNA 与解剖型锁定钢板治疗老年人股骨粗隆间骨折的临床比较研究[J].中国矫形外科杂志,2015,23(16):1481-1484.

[2]王人楷,章浩,李迪,等.股骨粗隆间骨折临床分型研究进展[J].中国矫形外科杂志,2018,26(20):1882-1887.

[3]張杰,王磊,郝申申,等.3D打印技术在复杂跟骨骨折手术治疗中的初步应用研究[J].临床误诊误治,2019,32(1):80-85.

[4]王维治,宫玲,李文玉,等.3D打印技术在医学领域的应用[J].中国社区医师,2018,34(29):14,16.

[5]罗伟渊,吴松,陈洁坤,等.3D打印技术在桡骨远端粉碎性骨折治疗中的应用价值分析[J].中医临床研究,2018,10(24):125-127.