竹笛曲《喜相逢》中二人台音乐的运用研究

孙川越

摘要:竹笛為我国色彩性很强的古老民族乐器,因其音色突出,音量丰满,演奏曲调较为显豁,所以在我国民族民间乐队中常常作为主奏乐器出现在舞台上。二人台为我国北方地方戏曲,在二人台音乐中竹笛占据着重要的位置,早期民族器乐曲多脱胎于民间音乐,因二人台音乐与竹笛有着重要的联系,竹笛音乐作品受诸多二人台音乐的影响。本文以竹笛音乐作品《喜相逢》为例,通过对二人台牌子曲《喜相逢》的对比分析来探究竹笛音乐中二人台音乐元素的运用。

关键词:二人台;竹笛音乐;《喜相逢》

二人台为我国北方戏曲,多流行于晋北、陕北、河套地区以及内蒙古一带,二人台音乐为二人台重要组成部分,有着明显的地方特色,音阶跳动大,装饰音多,具有悠扬、开阔、粗犷的风格。二人台音乐主要分为唱腔和牌子曲,唱腔为曲牌体结构,分为单曲叠用和多曲联用两种方式。二人台牌子曲为丝竹合奏,竹笛(梅)、四胡、扬琴为主要乐器,旧时多用于演出前以招揽观众。现如今,一些牌子曲才用于前奏、间奏和过场音乐中。二人台牌子曲常将主题旋律进行变奏,在二人台音乐中,竹笛被艺人称为二人台音乐的骨头,可见竹笛这一乐器在二人台音乐中占据着重要位置。部分竹笛音乐作品中也运用了二人台音乐元素。

一、二人台牌子曲《喜相逢》与笛曲《喜相逢》

《喜相逢》原为内蒙古地区的民间乐曲,因情绪热烈欢快,常用于喜庆的场面。二人台牌子曲《喜相逢》为加变宫的A徵六声调式,共16小节,节奏为一板三眼4/4拍的慢板,该曲调以第一小节为主题,节奏型上为前紧后松,听觉上给人以稳定的感觉。

笛曲《喜相逢》为冯子存根据二人台牌子曲《喜相逢》改编而成。笛曲《喜相逢》为加变宫的G徵六声调,2/4拍子。结构上分为四个乐段,第一段为主题乐段,后三个乐段为第一乐段动力性很弱的变奏。速度由慢到快,第一乐段表现了离别的情绪,前六小节速度较慢,速度为每分钟56拍,节奏也较为自由。第二乐段为第一次变奏,表现了久别重逢的欢乐场景;第三乐段进行了第二次变奏,描写了愉快、幸福的返回家乡这一场景;在节奏型上,出现了模进与倒影;第四乐段为第三次变奏,是全曲的最后一段,表现了团圆欢聚的场面。

二、笛曲《喜相逢》与二人台牌子曲《喜相逢》的对比分析

谱例1为原版二人台牌子曲,相比较谱例2而言,乐句较单调简练。笛曲《喜相逢》旋律更为丰富。二者的结束音都落在宫音,在旋律上主干音也相同,谱例2为该乐段的主题乐句,在原版的旋律基础上进行了装饰性变奏,比如较原版来说,笛曲在改编上增加了连续三十二分音符的单吐技巧,这样急速的演奏,使乐曲听起来更为活泼欢快,增加了乐曲的表演性,另外在笛曲中还标注了详细的强弱记号,在演奏乐曲时有强弱力度的结合,更增添了乐曲的抒情性,前后倚音的修饰,使乐曲更富美感,延长音的加入也更利于演奏者在二度创作时更多样地对乐曲进行处理,表现出音乐之美,更好地将乐曲所传达的感情表现出来。

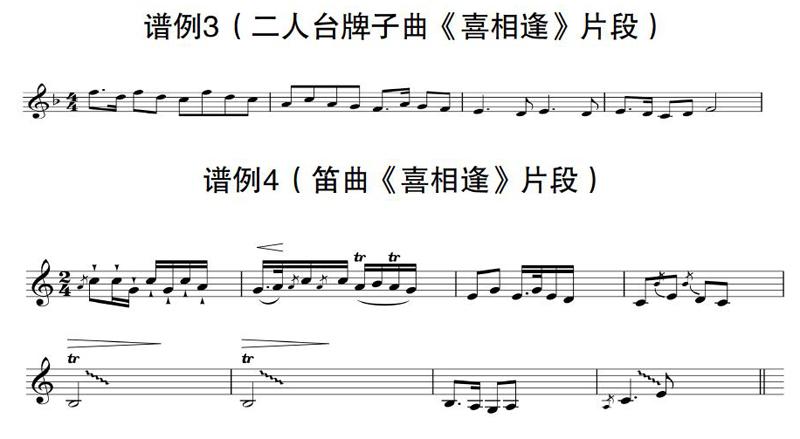

如谱例3、谱例4所示,二者的结束音都落在宫音上,笛曲的前两个小节在原版二人台第一小节的基础上进行了旋律扩充,在节奏型上由八分音符改为十六分音符,加了双吐音、颤音以及前倚音,突显了北方音乐的热烈奔放的特点。笛曲的三、四小节与原版二人台的第二小节旋律基本相同,但在原曲调的基础旋律上进行了扩充,并且增加了剁音、历音与颤音等技巧,展现出竹笛音乐演奏艺术的独特风采。除此之外,笛曲在第二、五和六小节增加了渐弱和渐强的力度符号,

使音乐在情绪上有了强弱对比,在音乐表现方面,较原版更为丰富。

如谱例5、谱例6所示,笛曲该乐句由原二人台牌子曲调扩充发展而来,旋律主干因相同,结束音皆落在属音上。在笛曲中,从该乐句起,在速度上要求为每分钟84拍,并在本乐句前两小节加吐音的技巧,使乐曲较原曲调听起来更为跳跃活泼,在第三小节后拍和第四小节第一音做了十一度大跳,使其在听觉上造成了极大的不稳定,而后曲调在中音区盘旋,迂回下降并稳定地回到了属音,符合了二人台音乐音阶跳动大的特点。在节奏型上,原版多为前紧后松,听觉上给人以稳定的感觉,而笛曲在将此处旋律多用十六分音符并进行了加花及扩充,曲调连贯流畅,较原二人台牌子曲旋律线起伏跳跃,使该乐句富有弹力,动力性较强,具有浓郁的二人台音乐色彩。

综上所述,而笛曲《喜相逢》为绝不是机械的根据原谱加花,而是一个再创造的过程,笛曲《喜相逢》源自二人台牌子曲《喜相逢》,为二人台音乐元素在竹笛音乐中的运用,二人台音乐与竹笛音乐相互影响。

参考文献:

[1]中央歌舞团.冯子存笛子曲选[M].音乐出版社,1958.

[2]段之琛.谈二人台音乐创作特点[J].语文学刊,2015(03):78-81.

[3]庞海源.冯子存笛曲《喜相逢》《万年红》创作与演奏风格探析[D].中央音乐学院,2013.