数字人文视角下城市声音记忆开发策略与价值实现:以西安市为例

吴承斌,彭导琦,高梦盈(西北大学公共管理学院)

声音,既是一种地标性的存在,又是述说一种生活状态的记录;既能还原一段岁月的往昔与当下,又能折射出历史的形貌与脉络。[1]历史上,人类曾通过实验来研究如何记录声音。1857 年,斯科特发明了声波记振仪,让人们发现声音可以被记录下来;1877年,爱迪生发明了留声机,开始通过录音的方式记录人类的历史。[2]如今,单纯的记录早已不再是难题,然而面对设备缺乏、承载记录的媒体设备状况与日俱下、技能丧失等问题,国际档案界认为,我们有15年的时间将历史录音数字化。[3]

当下,我们应重新思考这些过往的声音怎样找寻、现在的声音怎样留存、怎样通过声音传递城市的历史内涵与文化底蕴。在数字人文不断发展和成熟的时代背景下,本文以西安市的城市声音记忆为例,探寻保护、开发和利用城市声音记忆资源的新思路,挖掘并延伸城市声音记忆的价值,提升城市的文化内涵与文化吸引力。

1 城市声音记忆概述

1.1 城市声音记忆的提出背景与实践局限

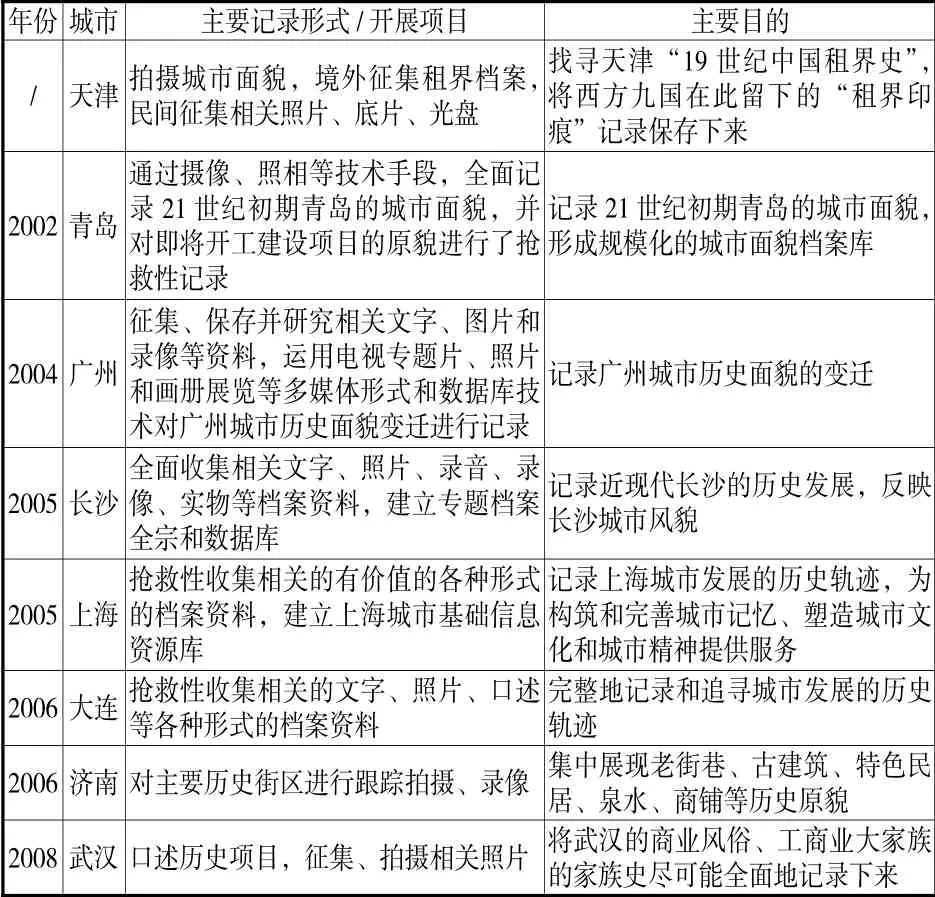

“城市记忆工程”起源于冯骥才先生为抢救天津老街而发起的“历史文化考察与保护”活动,其目的是保护城市历史文化。[4]城市声音记忆虽然是城市记忆的重要组成部分,但却往往被许多城市记忆工程所忽视。事实上,城市声音具有丰富的内容。城市声音存在于城市内的自然和人为环境中,声音来源可分为三大类:大自然声,如风、雨、雷暴等;生命之声,如鸟类、昆虫、动物发出的声音;人为之声,如人声、音乐声、交通噪声、建筑和拆卸工程的噪声等。[5]由下表可知,早期的部分主要城市记忆工程侧重于通过摄像、文字、录影等形式对城市面貌变迁作记录,以城市中的古建筑、老街巷、特色民居、商铺等为主要内容。而对于同样蕴含城市特色、部分呈消亡趋势的城市声音却鲜少提及。

表 典型城市的“城市记忆工程”建设项目

1.2 城市声音记忆的内涵

城市声音记忆是城市记忆的重要组成部分,城市记忆又是“社会记忆”研究的重要组成部分,要明晰声音记忆的内涵首先要明晰城市记忆的内涵。由于“社会记忆”概念的多样性,使作为其子集的“城市记忆”的概念也具有多样性。[6]中国建筑学会建筑理论与创作委员会主任布正伟认为,城市的记忆是人们对城市环境及其形态要素所具有的美学特征认同后所产生的集体记忆。[7]丁华东等人认为,文化是一个城市的灵魂,城市文化是城市记忆的实质内涵,城市记忆是城市文化的传承机制。[8]冯惠玲认为,城市记忆是对过去城市整体形象的认知和重构,其物化载体就是城市记忆的历史记录,即在城市建设、管理、变迁、发展过程中形成的具有保存价值的历史记录。[9]由此可知,声音记忆是人们对城市中体现了城市历史文化特点的声音要素认同后所产生的集体记忆,或是以音频格式呈现的、有关人们对过去城市整体形象的认知和重构的历史记录。

声音记忆不同于声音档案,从发展历史来看,声音档案已有了百余年的发展历史;而声音记忆由城市记忆所衍生出来,其发展历史不过短短十几年。从内涵上看,声音档案是社会活动记录的重要组成部分,涉及了个各行各业的各类活动;[10]声音记忆的内涵则如前文所述。从内容上看,“城市记忆”的文献资料来源包含但是不能够完全依附于档案。[11]两者关系可从城市记忆与档案(档案馆)的关系来理解,正如黎妍晖认为,档案部门正是通过对各种载体档案收集、整理、修复和编研等工作来对城市记忆进行重构、传承。[12]通过总结不同学者的说法,可以发现声音记忆与声音档案都具有不同程度的历史性、记忆性,但前者是一种侧重于体现城市历史文化特点、民众集体认同的记忆,其文献资料来源包含但不限于档案。

1.3 声音记忆的价值

声音记忆蕴含丰富的文化价值。我国曾经在国家层面开展过以“集成”工作为代表的传统音乐文化典籍工作,“集成”是以各地区、各民族民间的声音为重要内容而构成的一种国家记忆,是记忆的一个声音体系。[13]从城市层面来看,这种“集成”保存了大量散落于各处的民间传统音乐,将城市声音记忆与艺术发展、文化交流与传承联系起来,推动了文化的保护与传承。声音记忆蕴含着丰富的历史价值,如《城市记忆工程——武汉工商业家族口述史》项目,通过口述历史的方式,将武汉的商业风俗、工商业大家族的家族史尽可能全面记录下来,该项目能够折射出武汉工商业发展的大致历史面貌。

除人文价值外,声音记忆也同城市记忆一样,具有较高的社会价值。作为整合起来的城市信息资源,“城市记忆”可为政府决策机构服务,为城市发展研究、规划建设管理提供参考,挖掘城市的发展潜力。[11]此外,互联网和网络技术加强了对数字声音文件的使用,赋予了数字化声音记忆更强大的生命力。如为学龄前儿童选择音频库、创建声音地图、开发教育或文化内容地图(通过搜集城市声音而形成的内容)等活动,充分体现了声音记忆的教育价值。[14]

2 城市声音记忆组织开发案例——以西安市为例

为进一步了解我国城市声音记忆的组织开发状况,本文以具有悠久历史和丰富文化资源的西安市为案例,采用案例调查与问卷调查的方法展开调研,并对调查结果进行了定性与定量分析。在进行案例调查时,笔者以了解西安市主要声音记忆工程的组织开发现状为目的,以具有典型代表性的人物为对象(非遗传承人代表、西安市灞桥区图书馆负责人、西安市档案馆技术处负责人、西安市城市记忆博物馆负责人、陕西省档案馆保管处副处长) 进行了多次实地访谈。访谈主要涉及两方面的内容:① 声音记忆的收集与组织;②在对声音记忆进行保护与开发的过程中可能出现的一些问题。通过案例调查,笔者了解到目前西安市正在开展或已经完结的主要声音记忆工程有由陕西省档案馆牵头的“陕西方言保护计划”、西安市城市记忆博物馆开展的“城市记忆1000+”口述历史部分等。

2.1 西安市声音记忆组织开发的成就

西安市声音记忆的组织开发正向着专业化、专门化的方向发展。从专业化角度来说,西安市声音记忆的组织开发过程具有众多专家参与、制定了统一标准、专业水平较高的特点,如陕西师范大学邢向东教授等方言学领域专家为保证交流沟通的顺利制定了统一的组织开发标准,专业程度得到加强。从专门化角度来说,西安市声音记忆的组织开发主要由政府相关部门(如陕西省档案馆)引导,形成了一个有组织的各机关之间分工合作、协调运转,能保证工程顺利进行的有机体系。

2.2 西安市声音记忆组织开发的不足

2.2.1 对声音记忆的重视程度不够

目前,西安市城市记忆资料的收集与保护内容主要以文本、照片等静态信息为主,对声音的收集与保护并未给予足够重视。这直接导致了对声音记忆收集保护的不足,种类众多、数量巨大的城市声音记忆面临着被遗忘、甚至消亡的危险。

2.2.2 对声音记忆的收集与保护多停留在数据库构建阶段

笔者了解到西安市的档案管理部门将收集的声音记忆进行了整理,并构建了数据库,但数据库的构建并没有考虑到声音信息的多源与异构问题,来源限制、结构简单导致数据库构建单一。而后续的开发成果也不多,导致声音资源的价值未能被充分开发与利用,蕴含在声音记忆中的历史文化内涵也无法被发掘和传播,如目前“陕西方言保护计划”的成果仅有一套相关书籍。

2.2.3 组织开发声音记忆的方法有待优化

西安市在组织开发声音记忆工程时,所选用的方法仍有待优化。选用方法的不恰当直接导致了两种截然相反的结果:① 无数字化或数字化程度较小;②过度数字化。无数字化或数字化程度较小,顾名思义就是在组织开发声音记忆工程时并未使用数据库技术或使用频率不高;而过度数字化则是完全依靠数据库技术来对声音记忆进行整合。如西安城市记忆博物馆组织的“城市记忆1000+”,仅仅是在录制之后按照文件格式保存并由微信公众号发布,再无其他任何形式的开发与利用。虽然这两种结果截然相反,但导致了一个相同的后果:声音记忆难以共享、内在价值流失,阻断了声音记忆开发共享的道路。

2.2.4 声音记忆组织开发的主体单一、社会认知度不高

目前,西安市声音记忆的组织开发以政府相关部门或专门机关为主体,社会组织的参与度较低。通过对问卷结果的统计分析,发现56%的西安市民不了解城市声音。西安市民不太了解城市声音的类型、开发项目及其所具有的价值,对西安市档案馆开展的方言保护项目以及西安市城市记忆博物馆开展的“城市记忆1000+”口述历史的了解度与参与度非常有限。

3 数字人文与声音记忆开发的匹配性

3.1 数字人文概述

3.1.1 数字人文的内涵

数字人文(Digital Humanities,DH) 源于人文计算(Humanities Computing),是在计算机技术、网络技术、多媒体技术等新兴技术支撑下开展人文研究而形成的新型跨学科研究领域。[15]美国数字人文专家Unsworth 指出,数字人文是一种代表性的实践和一种建模的方式,或者说是一种拟态、一种推理、一个本体论约定。[16]数字人文具有开放性、协同性、实验性和多样化等特征,[17]其研究对象为人文社会科学领域各种可数字化的资源研究范畴。[18]对于其学科本质,一个被广泛引用的典型解释是:数字人文是针对计算工具与所有文化产品交叉领域的研究。[19]

3.1.2 基本技术方法

刘炜等人认为,数字人文的方法学基础主要是映射和模拟。映射是指将某一学科的研究对象和历史材料经过数字化之后在虚拟世界里建立起一套相对应的系统;模拟是指新系统是对学科领域真实场景的仿真。[15]也就是说,数字人文不仅仅只是将研究对象与历史材料数字化,还必须建立起与真实世界相一致的虚拟系统。由此可以延伸出数字人文的主要技术包括数字化技术、数据管理技术、数字分析技术、信息可视化技术等。[15]数字化技术指通过计算机存储、处理和展示来改变文献资料的存在方式;数据管理技术即是对数字化的文献信息按照某种方式重新组织,并赋予其独立标识符的过程;数字分析技术包括文本分析、数据挖掘等;信息可视化则是指将信息以图谱的形式予以结构化、标准化表示,使信息简化、显化、生动化。[20]

3.2 数字人文方法满足声音记忆的组织开发需求

一方面,声音的载体依附性强且载体多脆弱,声音具有动态性,分散性的特点,传统模式下,不易加以结构化组织开发;另一方面,声音记忆是一种声音形式下城市中的集体记忆,形式丰富,包括方言、音乐、城市环境声音等,反映了城市发展过程中的集体意识,具有丰富的历史文化内涵。因此,声音记忆资源具有多结构、多来源、多内涵的特性,不易统一地组织开发。另外,随着信息与数字时代的发展,数字化形式成为信息资源主要的构建模式,传统模式下的声音记忆需要数字化组织开发模式的支撑,才能更好地被保存与呈现。调查发现,西安市对声音资源的数字化开发有限,需要数字人文的指导。数字人文作为一种充分运用计算机技术开展的模式,可以在数字化的基础上对信息资源进行组织、开发,并提供检索手段。

3.3 数字人文理念满足声音记忆的价值实现需求

作为一种文化记录,声音记忆需要被深入挖掘内在的人文价值;同时作为一种社会记忆,也需要实现其社会价值。另外,声音记忆内容复杂,需要更加多元的分析方法,才能更全面地把握其内在价值,如远近距离阅读结合下的综合分析法。而数字人文恰恰是传统知识技能和方法的延伸,借助数字人文能够更好地实现声音记忆的内在价值,有利于实现声音记忆的内容创新和价值服务。[21]一方面,数字人文注重信息设计与人文理解相结合,可以重构声音记忆资源体系,用新的方式为探究声音记忆和想象未来的可能性;另一方面,记录和传播模式的革新及两者的交替循环,使声音记忆资源可以进行多形态交换,成为一种活性单元。

3.4 数字人文理念满足声音记忆的社会参与需求

声音记忆由城市集体产生,声音记忆的开发过程也离不开社会参与。只有回到民众之中,从民众的视角记录历史,才能保存公众真正重视的城市声音。声音记忆资源开发的社会参与分为实施过程、决策过程和价值实现过程的参与。如日本东京的“城市记忆工程”具有公民评议员制度和市民会员制度,公民可直接参与到项目的决策和实施过程中。[22]数字人文带来文化探究模式的改革,从个人探究走向合作交流。[19]一方面,数字人文具有开放性,促使研究对象基于现实世界展开生产,拓展了研究对象如声音记忆内容的社会性;另一方面,在数字人文理念与方法指导下构建的网络虚拟平台能够满足社会情感需求,有利于挖掘公众真正感兴趣的声音,实现声音记忆生产过程中的价值创新。

4 数字人文指导下的声音记忆开发策略

城市声音记忆开发模式的突破与转变离不开数字人文的指导。城市声音记忆应走向符合其本质特征,可以挖掘与实现其内在价值的开发模式,并因此达到传承保护的效果。而数字人文的方法与理念恰好提供了一种全新的开发思路——在开发技术中融入人文主义分析方法,进行新的信息设计,彰显开发与传播模式的革新。

4.1 技术变革支撑声音记忆深度开发

数字化背景下,技术变革是声音记忆深度开发的基础。数字人文开发模式下的声音记忆深度开发主要应用文本挖掘、数据关联、可视化、GIS、VR 等技术,不同的技术组合可以构成不同的开发模式,如基于数字化与文本挖掘的远近距离阅读相结合的内容开发模式、基于可视化和VR 等技术的传播模式。过去,文本挖掘、数据关联等技术不够成熟,数据库构建简单,在收集组织城市声音记忆的过程中会不可避免地出现信息数据的丢失、不兼容等问题,给深度开发声音记忆的价值带来了巨大的挑战。以“西安市方言保护计划”为例,随着方言保护计划的深入开展,官方收集的标准化的方言声音难以满足研究和社会需求,需要对不同来源、结构的数据展开进一步收集。此时,可以通过构建多源异构数据库使官方记录与市井所言置于同一系统下,方便整理、保存、比照,实现统一的数据服务。除此之外,对声音记忆的分析、传播等都可以结合新技术,实现方言保护计划背后的创新与服务。

4.2 面向内容价值的信息设计指导声音记忆深度开发

面向声音记忆的内容与价值不仅仅意味着需要理解现存的、可挖掘的内容,还需要在信息设计的过程中注重提供未来实现声音价值的创新与服务。如同图书馆书籍分类体系的设计,信息设计即对数字化信息资源的重新组织并加以呈现,但这种组织需要立足于对知识内容的分析和对价值的理解。就像导航和组织是相互关联的,创建数字环境中的开发,也需要将对内容价值的理解与设计技能相结合。[21]如“西安市方言保护计划”项目邀请专家进行指导,对方言发音标准化、语句背后的情感表达等有了更深层次的理解,对其历史文化与社会价值有了更高的重视。在开发西安市声音记忆的过程中,就可以以此为指导,将方言中的历史文化以分散的形式渗透到人们的日常生活中。同时,在信息设计过程中,应该留有未来实现价值的空间——即价值内容的发掘创新与社会服务。

4.3 开放理念促成声音记忆合作式开发

数字人文的开放理念可以促进声音记忆价值被充分挖掘。如,维基百科在集中审核的前提下,允许多方利益参与编辑、评价,旨在实现知识被有不同需求的公众获取和利用。声音记忆开发也是如此,就声音记忆本身而言,① 应面向公众征集社会声音,以更全面地获取声音记忆资源;② 邀请公众参与决策,充分反映社会记忆的需求,评判其声音记忆的社会价值属性;③ 鼓励不同研究团体开展合作,加强档案馆、图书馆、文化馆等主体的合作,促进声音记忆内容价值的创新。只有在开放共享的基础上,才能充分传递声音记忆背后的历史文化、精神内涵、学术知识,进而提高集体的社会凝聚力和相关单位的重视程度。当然,这需要结构化标准语言标记、共享平台构建等数字人文技术的支撑。

5 数字人文指导下声音记忆的价值实现

数字人文指导下声音记忆的价值实现是通过数字人文的技术手段和分析方法对声音记忆内容进行理解、呈现、探索,实现声音记忆的价值创新与价值服务。本文以数字人文为视角,更有益于其价值的探索与挖掘。但是,基于数字人文的声音记忆价值实现,可能会出现过于重视技术开发,而忽略声音记忆内容的情况,导致声音记忆的价值因数字化开发而削弱。

5.1 数字人文指导下实现声音记忆的价值创新

城市历史文化的探究,多基于考古挖掘的实物及历史文献资料。而声音记忆可以让我们从另一个视角来探索城市背后的历史、文化等人文内容。如语言不仅仅是一个个符号,更多的是语句、音调等背后所具有的精神内涵、历史风貌、情感需求;长安古乐作为唐代宫廷的唐大曲,每一个起承转合都呈现了大唐发展史。除了以上原生性声音记忆,口述历史等建构性声音记忆的组织开发也有利于我们全方位地了解某一时代的特征,更加接近历史的真相。

在数字人文开发思路的指导下,我们可以进一步挖掘声音记忆背后的集体意识与精神风貌,保存声音记忆背后的历史遗产和城市文脉。还可以通过文本挖掘与数字关联等技术进行远距离阅读,按照研究需求,重新理解与整合。此外,还可以通过可视化、词频分析等手段进行微观分析,实现对城市声音记忆背后历史发展历程、文化内涵、精神风貌的价值探究,并通过恰当的技术手段将研究内容呈现,实现保存甚至跨学科的交流。

5.2 数字人文指导下实现声音记忆的价值服务

声音记忆中的历史文化价值、精神价值应该被研究人员、科研机构、城市等多重主体应用。在数字人文开发的指导下,声音记忆突破了原有局限,探索出了更多历史文化价值,呈现方式更加丰富。从城市建设角度来看,通过数字化、可视化,可以使声音记忆的呈现更加生动有趣,潜移默化地提升市民对城市文化的认可度,提高城市凝聚力。从教育价值角度来看,基于记忆内容的数字化有利于我们用更加便捷、生动、全面地形式传递学术知识和进行文化教育。从影响力来看,新的传播模式和开放理念使西安市的声音记忆展现了更多的文化特色,将西安市声音记忆打造成西安的城市名片,更好地提升西安市的城市文化影响力。