毒品犯罪死刑控制的教义学展开

梅传强 伍晋

摘要:毒品犯罪是我国当前死刑适用的主要犯罪之一,其不断受到正当性、必要性和有效性的拷问。在毒品犯罪中严格控制并逐步废除死刑,是我国《刑法》发展的未来趋势,也是刑罚回归人道的必然要求,亦是刑法谦抑性、刑罚轻缓化的应有之意。基于我国严峻的毒品情势以及国民的普遍情感,立法上废除死刑在短期内几无可能,通过刑事政策控制死刑又欠缺明确性、稳定性与统一性。基于刑法教义学的立场对《刑法》第48条第1款“罪行极其严重”进行严格解释,并在司法.上构建一套完整、清晰而又科学的死刑适用标准,是控制死刑的正确路径。“罪行极其严重”的判断,应当从社会危害性与人身危险性两个维度展开。司法上应当对毒品进行分级,将死刑适用局限于涉及海洛因、甲基苯丙胺的极个别犯罪,涉及其他硬性毒品的犯罪最高判处无期徒刑,涉及软性毒品的犯罪以有期徒刑最大值为刑罚上限。死刑适用主要针对走私、制造毒品罪,对贩卖毒品罪以不适用死刑为一般,只对发生在制毒者与贩毒者、贩毒者与贩毒者之间的贩卖行为适用死刑,对运输毒品罪不再适用死刑。对采用诱惑侦查手段、未进行毒品纯度鉴定的案件不再适用死刑,仅对毒品共同犯罪中的首要分子、主犯以及毒品个人犯罪中的特定累犯、再犯适用死刑。通过司法.上对死刑适用的严格控制来释缓立法.上过于严厉的刑罚配置,实现刑法社会保护机能与人权保障机能的动态平衡。

关键词:毒品犯罪;死刑;实证;教义学;限缩

中图分类号:DF626

文献标志码:A

DOI:10. 3969/j. issn. 1001 - 2397.2019.05.14

开放科学( 资源服务)标识码( OSID):

近年来,随着对毒品犯罪问题研究的逐步深人,我国刑法学界对毒品犯罪的认识已经逐渐走向理性,基本摆脱了历史伤痛的过度影响,毒品犯罪并非最严重的罪行,刑法不是治理毒品问题的主要手段,“以刑治毒”无法根治毒品问题且具有强烈的副作用,毒品犯罪的根源在于存在一个稳定且不断扩大的需求市场,这些观念已经在刑法学界基本形成共识。死刑的配置与适用一直是毒品犯罪中最敏感的問题,其合理性不断受到罪责刑相适应原则的质疑,也有违背比例原则之嫌。笔者在中国裁判文书网上检索了122份毒品犯罪死刑二审判决书(含裁定书),约300名被告人中有150人被判处死刑。经对数据分析发现,全国各地法院在毒品犯罪死刑案件中对《刑法》第48条第1款“罪行极其严重”的适用存在认定宽泛标准模糊、尺度不一等问题。在毒品犯罪案件中严格控制和慎重适用死刑,是我国刑法学界的主流观点,但关于如何严格控制死刑的讨论更多聚焦于宏观的刑事政策导向、着墨于抽象的刑罚轻缓化潮流、寄望于遥远的立法修正,缺乏立足于刑法教义学的具体控制路径研究,尚未形成具体、明确和统--的死刑适用标准,难以有效控制毒品犯罪死刑的适用。

一、实证考察:毒品犯罪死刑适用的现状

(一)死刑适用数量较多

我国是保留死刑罪名和适用死刑较多的国家之--切。我国每年适用死刑的人数缺乏官方数据,在客观上造成了学术界对死刑的研究欠缺原始资料,死刑研究一直受到空洞性的质疑。-般认为,每年因触犯《刑法》第347条而被适用死刑的人数排在死刑罪名的前三位[2],仅次于故意杀人罪的死刑判处数量[3],贩卖、运输、制造、走私毒品成为实际执行死刑的主要罪名4。虽无官方公布的权威数据,但毒品犯罪是当前我国死刑适用的主要罪名之一,已成为刑法学界的共识。

在全国性或区域性的“运动式”专项禁毒活动期间,在每年6月26日“国际禁毒日”前后,各地人民法院对毒品犯罪分子集中执行死刑的报道频现各类媒体,在某种程度上反映出毒品犯罪死刑适用较为频繁的现状。根据最高人民法院刑五庭负责人介绍①,2017年全国毒品犯罪案件重刑率②为21.93%,同期全部刑事案件重刑率为14.04%,高达7.89%的重刑率差值也在一定程度上印证了目前学界的判断。

(二)共同犯罪比例较高

达到极其严重程度的毒品犯罪一般具有较强的组织性、集团性,实证数据也证实了这一判断,在150名被判处死刑的被告人中,涉及共同犯罪的有126人,占死刑总人数的84%。这一数据表明,在毒品犯罪死刑控制中应将共同犯罪人的责任分配作为重要维度,引入刑法教义学对死刑适用对象进行严格限制,根据对毒品市场的实际贡献作用严惩其中的个别组织者、领导者,轻重有别、宽严有据、罚当其罪,防止以社会保护之名降低“罪行极其严重”的认定标准,在罪责刑相适应基本原则下追求报应与预防的平衡。

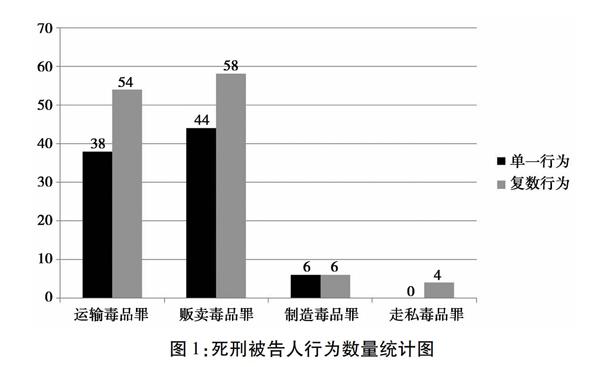

(三)运输毒品死刑过滥

近年来,运输毒品罪死刑配置及适用的合理性、相当性受到了刑法学界强烈的责难与诘问,形成了严格限制、停止适用和立法废止等观点。最高人民法院采纳了严格限制的观点,在2015年印发输毒品罪死刑适用的对象进行了严格的限制,在裁判理念中充分体现出对受雇佣者、受指使者的宽缓,但司法实践中呈现的状况却与会议纪要的初衷相去甚远。笔者检索的122份二审死刑判决书均产生于《武汉会议纪要》印发后,经数据分析,150名死刑被告人罪名2分布呈现如下情况:(1)有.92人罪名含运输毒品罪,占死刑总人数的61.33%,其中38人构成运输毒品一罪,占死刑总人数的25.33%;(2)有102人罪名含贩卖毒品罪,占死刑总人数的68%,其中44人构成贩卖毒品一罪,占死刑总人数的29.33%;(3)有12人罪名含制造毒品罪,占死刑总人数的8%,其中6人构成制造毒品一罪,占死刑总人数的4%;(4)有4人罪名含走私毒品罪,占死刑总人数的2.67%,无人仅构成走私毒品一罪。的《全国法院毒品犯罪审判工作座谈会纪要》(以下简称《武汉会议纪要》)当中,最高审判机关对运以上数据表明,运输毒品罪已然与贩卖毒品罪一同成为当前毒品犯罪死刑适用的主要罪名,运输毒品罪死刑适用范围过宽标准过低、数量过滥等问题没有得到根本性扭转。因触犯运输毒品罪一个罪名而被判处死刑的被告人占毒品犯罪死刑总人数的25.33%,令人惊叹的数字背后是司法实务与刑法理论的背道而驰,刑法学界的呼吁与最高审判机关的政策导向并未得到司法实践的积极回应。

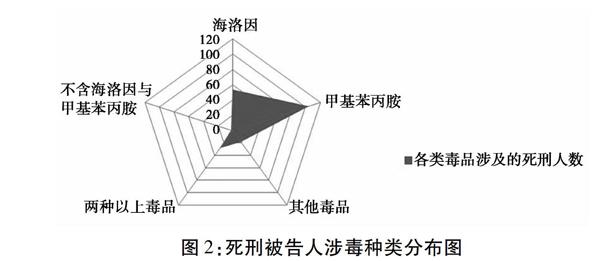

(四)两种毒品构成主体

毒品一般分为三类,即传统毒品、合成毒品与新精神活性物质,分别以海洛因、甲基苯丙胺和氯胺酮为代表。海洛因会导致强烈的生理依赖与心理依赖,对心血管系统的影响最普遍,可引发心脏功能退化、心律失常,严重的可引起心源性猝死③;甲基苯丙胺对人体重要器官和精神系统造成损害,其中尤以精神系统损害为甚,会导致吸食者人格变异、精神偏执与人际关系破裂④;氯胺酮会引发幻觉、错觉、过度兴奋、烦躁不安、认知障碍等症状,并对长期滥用者造成大脑永久性损伤⑤。150名死刑被告人中涉及海洛因的有54人(占比36%),涉及甲基苯丙胺的有104人(占比69.33%),涉及其他毒品的有18人(占比12%) ,涉及两种以上毒品的有28人(占比18. 67% ) ,不涉及海洛因与甲基苯丙胺的有2人(占比1.33%)。数据表明,海洛因与甲基苯丙胺是当前触发死刑适用的两大主要毒品,合成毒品在地下非法市场中的份额已超越传统毒品,涉及两种以上毒品的大宗毒品犯罪亦不容忽视。

(五)纯度鉴定停滞不前

1994年,最高人民法院在《关于适用<全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定>的若干问题的解释》中首次规定对毒品犯罪案件中查获的毒品应当进行鉴定,并明确了海洛因的认定及折算标准@,后由于经济成本较高技术能力不足和科研人员匮乏等原因,毒品鉴定并未在司法实践中全面执行。2007年,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合制定了《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》,明确要求在毒品犯罪死刑案件中应当进行毒品含量鉴定。21世纪前十年,最高人民法院分别在2000年《全国法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《南宁会议纪要》)和2008年《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《大连会议纪要》)中间接对死刑案件的毒品鉴定作出规定,两次强调经过掺假之后毒品的数量才达到判处死刑的标准的,对被告人可不判处死刑立即执行③。相对于《刑法》第357条第2款“不以纯度折算”的刚性立法,两份会议纪要在死刑立即执行案件中将杂质部分排除出毒品计量的做法无疑是一种突破性的重大进步。

经统计,150名死刑被告人中有41人(均适用缓期二年执行)的涉案毒品未进行纯度鉴定,占死刑总人数的27.33%,这一比例实在令人忧虑。冰冷的数字折射出沮丧的现实,无论我们是否愿意承认,目前毒品纯度鉴定仍然受到十多年前《大连会议纪要》的严重影响,在司法经费保障科学技术能力与专业人才配备均取得长足进步的今天,纯度鉴定仍未在死刑案件中實现全覆盖,在欠缺毒品纯度鉴定意见这一关键性证据的情况下,死缓判决成为调和各方利益的折中方案,死刑案件证据标准没有得到严格的遵守。

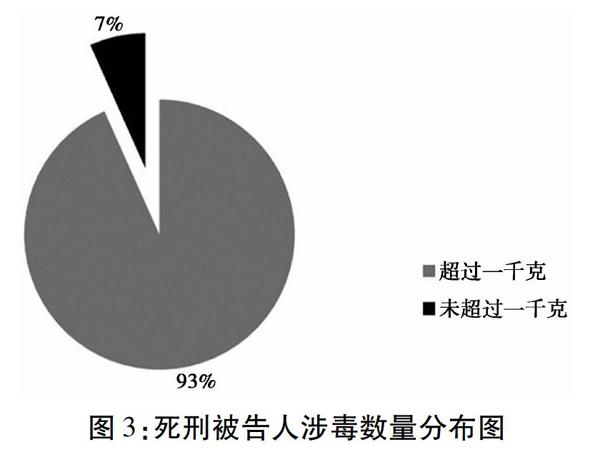

(六)数量因素影响过大

多年来,我国在毒品问题综合治理中过度倚重法律的作用,伦理道德、文化教育、社会复归和医疗救治等措施运用不足,在法律中片面凸显刑罚之治,对死刑在抗制毒品犯罪中的作用还存在沿袭已久的迷信,死刑的负效应、副作用并未引起足够重视,一旦涉案毒品数量达到了相应法院内部掌握的死刑数量标准,被告人极易走上一条不归之路。经统计,150名死刑被告人中涉案毒品超过一千克的有140人,占比93.33%,可见,毒品数量依然是影响死刑裁量的决定性因素。

二、路径选择:毒品犯罪死刑司法控制的必要性

毒品、艾滋病与恐怖主义并称世界三大公害,毒品不仅直接危害公民的身心健康,造成成千上万的牺牲者,而且诱发大量的其他犯罪案件,严重破坏社会秩序5。基于毒品的严重危害性与当前严峻的毒品犯罪态势,现行刑事立法的死刑配置具有时空背景下的相对合理性,且具有立法意义上的威慑力。同时,我们必须理性地承认毒品犯罪死刑适用的效果是有限的,寄希望于通过对毒品犯罪人判处严刑峻法甚至死刑来实现对毒品犯罪的有效控制,注定是忽视毒品犯罪客观规律的天真设想6。1982年以来延续30多年的死刑适用并未遏制日趋严重的毒品问题,正好从反面印证了死刑在毒品治理中的有限作用。在短期内无法废除毒品犯罪死刑的客观现实下,通过司法渐进地控制、减少乃至于最终废除死刑,实为控制、减少乃至于最终废除死刑最重要的路径”。通过司法路径严格控制毒品犯罪中的死刑适用,其必要性主要基于以下因素。

(一)民众观念中“惩罚的冲动”

基于我国民众“以刑止刑、以杀止杀”①的传统刑罚观念,加之国家屈辱、民族伤痛等因素的影响,毒品是“万恶之源”的朴素观念深植于国民心灵深处,民众普遍认为毒品犯罪属于最严重的罪行,对其规定并适用死刑是天经地义的事情②。毒品犯罪行为人及其家属背负了巨大的道德压力,不可能有类似“山东辱母案”“昆山龙哥案”中国民感情对行为人的同情与怜惜,受刑人在禁毒人民战争的汪洋大海中仿若一叶孤舟,面对主流民意“惩罚的冲动”,往往受到法律与道德的双重责难,社会保护与人权保障的天平严重失衡,严惩毒品犯罪承担了满足国民情感的额外责任,承载了根治毒品问题的过高期望。

(二)死刑裁量中“冲动的惩罚”

审判机关在刑罚裁量过程中,难免受到“从严治毒”刑事政策的影响,司法审判从毒品犯罪的“个案审判”走人毒品问题的“宏大治理”,刑罚成为毒品治理的主要手段。毒品犯罪死刑裁量附加了伦理道德、长治久安和民族未来等考量,重刑自然成为优先选项,导致刑罚裁量违背比例原则而偏离社会相当性。审判机关在日益严峻的毒情背景下,面对从严治毒的民意洪流,感性取向在一定程度上影响了理性判断,在司法个案中简单适用《刑法》第347条第2款关于毒品种类及数量的规定,忽视了《刑法》第48条第1款“罪行极其严重”的限制,一份份死刑判决折射出“冲动的惩罚”。在没有其他措施能够有效避免毒品犯罪时,死刑就被视为打击毒品犯罪的最好工具[8]。

(三)刑事政策的内部紧张

通过刑事政策来控制毒品犯罪死刑的适用,是--种前现代的刑法家长主义观念,这种控制欠缺法定性、稳定性和平等性。我们必须认识到,保护社会的目的只能以公正的方式实现,科处刑罚只能基于法律已有之规定①,刑罚裁量过度依赖刑事政策实非法治之幸、人权之福。其一,现代刑法走向成熟的重要标志就是刑法从立法论、政策论转型为司法论、解释论。刑事立法应当保持适度的抽象,为解释留下合理的空间,以适应不断变化的社会生活事实。刑事政策要恪守李斯特鸿沟,切不可翻越罪刑法定的藩篱。如果试图主要依靠刑事政策来控制毒品犯罪的死刑适用,有违背罪刑法定原则之虞。其二,刑事政策具有复杂性、多元性,横向分为定罪政策刑罚政策与处遇政策,纵向分为基本刑事政策具体刑事政策,从法律过程上又可以分为立法刑事政策、司法刑事政策。这些政策之间客观上存在某种程度的内部紧张关系,例如,宽严相济的基本刑事政策与从严治毒的具体刑事政策之间存在--定冲突,用于指导毒品犯罪的死刑适用可能出现迥异的判决结果,会导致死刑适用标准缺乏稳定性与可预测性,不利于国民基本权利的保障。其三,刑事政策具有相对的弹性,在不同的时间维度与空间场域内存在--定的差异,以其来控制毒品犯罪的死刑适用可能造成刑罚裁量不公。过往经验已经表明,在严打时期、国际禁毒日期间对毒品犯罪的量刑可能会相对从重从快,在不同地区法院内部掌握的死刑数量标准亦不-致。刑事政策不是一种“精确计量”的存在,而是一种“等约计量”的样态,围绕中心直线以波浪式、弹性化的图景指导复杂多变的司法实践,无法承受合理有效控制死刑的千钧重担。

(四)死刑存续的客观现实

随着现代刑罚观念的逐渐确立,在司法上严格控制、慎重适用死刑,在立法上逐步减少并最终废除死刑已经成为我国刑法学界的共识,作为非暴力犯罪的毒品犯罪废除死刑是我国刑事立法发展的必然方向。毒品犯罪具有严重的社会危害性,但不可否认这种危害并不是直接的,对法益的实际侵害需要有“中介行为”才能实现③,这一现代理念的确立是罪责刑相适应原则的必然要求,也是毒品犯罪废除死刑的重要依据。但我们必须认识到,法律规则与其他社会规则同源于社会事实,一切规则的有效性,都取决于联合体成员接受和认可④,基于当前的社会事实与国民情感,短期内在刑事立法上废除毒品犯罪死刑尚难实现,通过立法修正彻底解决毒品犯罪死刑问题的主张显得过于超前。

综上,在未来毒品犯罪死刑配置存续的较长时间内,为了有效克制“惩罚的冲动”与“冲动的惩罚”,为了调和宽严相济与从严治毒之间的紧张关系,立足于刑法教义学的司法控制才是具有可预测性、可操作性之妥当选择,有利于在罪刑法定原则的轨道内确立明确、稳定的死刑适用标准,建立既能够将死刑限制在极少数罪行极其严重的犯罪人,又能夠最大限度地获得社会认同的司法控制机制[9]。

(一)基于社会危害性的死刑控制

1.毒品种类对死刑的限制

(1)分级处遇的世界潮流

毒品既是一个法律概念,也是一个医学概念。我国《刑法》第357条第1款对毒品采取的是列举兼概括式的定义,违法性、毒害性与瘾癖性是其本质特征。国家列管的所有毒品在违法性上并无差异,区别主要体现在毒害性与瘾癖性上。我国《刑法》第347条第1款采用的是“定性”立法模式,实乃我国“定性+定量”刑事立法模式的例外,在某种程度上形成了定罪阶段考察违法性、量刑阶段考察毒害性和瘾癖性的司法现状。在同等数量的前提下,涉案毒品的毒害性瘾癖性差异对刑罚裁量具有重要的影响作用,在很大程度上决定了行为的社会危害性程度。当前,三类毒品中,天然毒.品主要包括大麻可卡因、鸦片、吗啡和海洛因,合成毒品主要包括兴奋剂抑制剂和致幻剂,新精神活性物质是犯罪分子为逃避司法打击,恶意人为改变毒品化学分子结构,从而创造出的毒品类似物。自2018年9月1日起,我国列管的新精神活性物质已达170种①。

根据涉案毒品的毒害性与瘾癖性程度实行分别处遇,是目前世界各国、各地区的通行做法,有利于在实质层面实现罪责刑相适应。英国惩治毒品犯罪的法律将毒品分为三类,甲类是海洛因等硬性毒品,乙类是大麻等软性毒品,丙类是苯非他命等精神药物2。美国在生产型毒品犯罪中依照危害大小将毒品分为五级,采取不同处罚手段③,已有29个州实现了“药用大麻合法化”,有华盛顿、科罗拉多及俄勒冈等9个州立法允许“消遣用大麻合法化”。我国台湾地区将毒品分为四级,对涉及不同级别毒品的犯罪行为设置轻重程度不同的刑罚④。欧洲地区毒品政策最为开放的荷兰,在1970年代开始了“大麻合法化”的讨论,并于《1976鸦片法案》中对毒品进行了“软毒品”(大麻类)和“硬毒品”的分类,经过40多年的嬗变形成了“硬性毒品坚决打击,软性毒品可以在-定范围内出售”[12]的治毒理念。2018年6月19日加拿大参议院通过了《C-45法案》,该法案已于同年10月17日生效施行,加拿大成为西方大国中首个大麻合法化的国家。

(2)毒品分级与刑罚适用

毒品犯罪中“罪行极其严重”的数量判断较为简便、直观,判断的重点应当聚焦于毒品的种类。死刑只适用于针对毒害性瘾癖性极其严重的毒品的犯罪,对针对毒害性、瘾癖性较轻的毒品的犯罪,由于很难造成对国民生命健康法益“极其严重”的侵害,因此,在司法上应排除死刑的适用。其一,应当将死刑适用限缩在涉及海洛因、甲基苯丙胺这两种烈性毒品的犯罪中,对涉及其他毒品的犯罪原则上不适用死刑。海洛因被称为传统毒品之王,经历了“罂粟→鸦片→吗啡→海洛因”的四种样态、三次提炼,纯度高、毒性强,导致吸食者萎靡不振,易产生厌世情绪。“冰毒”被称为合成毒品之王,“冰毒”的主要成分是甲基苯丙胺,属于兴奋剂的范畴,吸食甲基苯丙胺不但造成严重的社会问题,而且导致的死亡和精神疾病也造成严重的医学问题⑤。海洛因与甲基苯丙胺均具有强烈的毒害性与高度的瘾癖性,会对吸食者的神经系统造成急性的严重损害。目前,海洛因和甲基苯丙胺占据了我国绝大部分的毒品市场份额,理应成为依法严惩的重点毒品。基于上述原因,我国《刑法》第347条、第348条将海洛因与甲基苯丙胺在法条中单列,明确规定各刑罚幅度对应的数量,立法上体现出从严惩处的态度。笔者认为,应将海洛因、甲基苯丙胺作为目前司法上最应严惩的毒品种类,在毒品种类上对“罪行极其严重"进行严格解释,仅对涉及该两种毒品的犯罪适用死刑。其二,对于海洛因、甲基苯丙胺之外的其他硬性毒品D,如鸦片吗啡、可卡因等,由于其毒害性相对于海洛因和甲基苯丙胺较弱,短期内造成吸食者死亡或严重残疾的概率较低,对国民生命健康法益的侵害不具有高度紧迫性,应排除在《刑法》第48条“罪行极其严重”之外,将最高刑罚限定为无期徒刑比较合理。其三,有研究表明大麻在成瘾性方面是所有毒品中最微弱的,至今为止没有证据表明大麻能引起持久的精神障碍,即使是长期使用者,只要停用2至4周即可消除其影响②,对大麻类软性毒品犯罪适用死刑有违罪责刑相适应原则,基于比例原则建议将最高刑罚限制在有期徒刑范围内。其四,对于新精神活性物质,虽然其内部化学结构被人为改变,但其毒害性、瘾癖性是可以客观量化的,司法上应首先通过相关鉴定准确认定其种类,再根据不同种类分别确定刑罚的上限。

2.行为类型对死刑的限制

自全国人大常委会于1990年制定《关于禁毒的决定》开始,我国刑事立法一直坚持将走私、贩卖.运输制造毒品四种行为类型并列,统一配置死刑这一终极刑罚,行为的排序也延续了近三十年。笔者认为,虽然刑事立法将四种行为纳人同一法条予以规定,但从行为所造成的不同社会危害分析,四种行为对法益的侵害程度是存在较大差异的,在刑事司法中应确立差异化的死刑适用标准。同时,毒品犯罪问题之所以沉疴难消、积弊难除,最根本的原因在于存在一个非法、稳定且不断扩大的毒品需求地下市场,对毒品市场非法运转“贡献率”越大的行为理应受到更严厉的刑事处罚。

第一,走私制造毒品的行为直接增加了国内的毒品总量,相当于在毒品市场中增加了商品供应量,由于吸食者在生理以及心理上被毒品控制,缺乏消费选择的自由意志,增加的毒品供应量被市场消化只是时间问题。走私、制造行为是毒品市场持续运行的源头环节与前提条件,对法益的侵害最为严重,相较于贩卖、运输行为更具有死刑适用的必要性与合理性。死刑应主要用于严惩“罪行极其严重”的走私与制造行为,而对贩卖行为一般不适用死刑,对运输行为不再适用死刑。有学者认为:“毒品的生产者自然是毒品领域的最大‘贡献者,因为他们实现了毒品从无到有的转变。”[13]笔者认为,在《刑法》第347条的内部结构中走私、制造毒品无疑处于更突出的位置,但走私行为更应受到严惩。主要考虑是近代以来我国长期处于毒品“输入国”“受害国”的地位,毒品输人亦再次引起了20世纪80年代以来我国的毒潮回流,加之西南、西北、东北等方向境外毒源地短期内难以根治,我国庞大的人口基数又是域外毒品犯罪集团垂涎的“潜在市场”,在死刑适用中将走私行为置于严惩的首要对象,有利于“御毒于国门之外”,为“治毒于国门之内”创造有利条件。中国刑事司法应首先考虑解决中国的毒品问题,浪漫的国际主义情怀只有在国内毒品问题得到基本根治后才能渐次实现。对于制造毒品的行为,从维系地下毒品市场非法运行的“贡献率”考量,目前同样具有适用死刑的必要性与合理性,但略微弱于走私行为,对“罪行极其严重”的制造毒品行为可以适用死刑。

第二,贩卖毒品的行为将毒品流通至终端消费者,直接促成了吸食毒品的发生,将对国民生命健康法益的侵害从抽象危险转化为客观实害,其法益侵害性高于运输行为。但我们应当认识到,贩卖毒品罪是受害者自愿参与的犯罪,贩毒者实现了牟利之目的,购毒者满足了“消费”的需求,在某种程度上结合成病态的“利益共同体”[14],将犯罪后果单独归咎于贩卖者并适用死刑,会受到责任主义的质疑。贩卖毒品罪的责任分配理应与走私、制造毒品罪有所不同,因为走私、制造毒品是没有被害人参与的犯罪,对其适用死刑无须考虑被害人因素。笔者认为,对于发生在贩毒者与吸毒者之间的贩卖行为,无论毒品数量多么巨大,由于被害人自愿参与这一责任减轻事由的存在,均不应对贩卖者适用死刑,只有发生在制毒者与贩毒者之间、贩毒者与贩毒者之间的贩卖行为,才可以考虑适用死刑。

第三,司法实务中不再对运输毒品罪适用死刑,立法上暂时保留死刑配置,以维系刑罚威慑力,促进一般预防效果。运输毒品罪--般体现为毒品地理位置的转移,从市场运行的视角审视,其既没有造成我国境内毒品总量的增加,也没有直接将毒品从生产制造環节流入消费环节,其社会危害性主要体现在毒品向消费环节的“迫近”,在毒品犯罪链条中处于走私、制造与贩卖之间的过渡环节,在毒品市场中发挥“承上启下”的中介作用。运输环节中毒品处于运动状态,相较于静态的制造、交易环节,被查获的概率更大,为公安机关破获相关犯罪提供了契机。因此,幕后的制毒者、贩毒者往往雇佣社会底层人员实施运输行为,运输毒品案件中查获幕后元凶的可能性微乎其微。由于反侦查能力的巨大差异、毒品信息的严重不对称,运输者对相关毒品的来源、用途及归属等核心情况所知有限,造成侦查活动困圄于运输环节的浅表层,司法打击难以触及制造、走私等深层次源头环节。“可替代性”极高的运输者落人法网对毒品市场几无影响,幕后操控者在付出较低的雇佣成本后,新的运输者会迅速“补位”,毒品市场损失的只是与上一个运输者一同被查获的毒品。在触目惊心的毒品数量面前,当证据不足以认定制造、贩卖毒品罪时,运输毒品罪异化为支撑死刑适用的替补罪名,运输者也在某种程度上成为幕后操控者的“防火墙”、替罪羊。在“受雇型”运输毒品罪中,被雇佣者参与毒品犯罪具有被动性,其所获取的运输费仅占毒品非法利益的极少部分,从共犯关系上分析,毒品所有者应承担大于被雇佣者的刑事责任[15],对运输者适用死刑不符合罪责刑相适应原则。笔者认为,由于共犯关系中的被支配地位,受雇为他人运输毒品无论数量多少,均不应评价为“罪行极其严重”,刑罚适用中应排除死刑这一可能选项。对于“自发型”运输毒品罪,毒品系运输者自己所有,运输行为往往被走私、制造或贩卖行为所吸收,即使达到了“罪行极其严重”的程度,也无需以运输毒品罪之名适用死刑。因此,《刑法》第347条“运输毒品罪”不属于《刑法》第48条“罪行极其严重”的范畴,分则条文中的死刑配置仅具有立法层面的预防价值,而不具备司法层面适用的正当性与必要性,“存其形而废其实”是目前基于国民情感预防需要和责任主义等因素的理性选择。

3.责任分配对死刑的限制

由于毒品价格高昂、制贩环节较多、产销线路较长以及上层人物分散刑事风险等因素,在涉及死刑适用的大宗毒品案件中,共同犯罪占据了很大比例。在毒品共同犯罪中合理量定各行为人责任,将死刑控制在最小范围内,是司法层面限缩死刑必需且必经的路径。从法益侵害上分析,毒品犯罪集团中的核心人物、上层人物对于危害结果的实现无疑具有更强的支配力,是危害结果的主要“加功者”,具体实施毒品犯罪走私、制造和贩卖环节的行为人大多处于从属地位,根据上级安排完成部分工序,对危害结果的支配力较弱,“加功”作用局限于犯罪流程的某个单-环节。换言之,行为人在毒品共同犯罪中的实际作用,决定了其行为对法益侵害的支配程度,也决定了刑罚裁量中的责任分配程度。申言之,在共同犯罪中将中低层人物认定为“罪行极其严重”,会造成死刑适用过于宽泛,模糊了毒品犯罪打击的重点,造成刑罚裁量中无法区别对待各层级犯罪参与人。

共同犯罪是修正的犯罪构成,是与个人犯罪相对应的刑法基本概念,刑法学界目前的主流观点认为,我国的共犯制度大体上属于-元共犯论“。在责任判断过程中,我们必须坚持刑法教义学的中国主体性,准确区分“无国界的教义学方法和有国界的教义学知识”,立足于我国《刑法》共同犯罪的相关条文,准确认定首要分子、主犯、从犯、教唆犯与胁从犯,将死刑适用对象限缩在首要分子、主犯的范围内,切不可南辕北辙,盲目地将德日刑法中的正犯作为我国《刑法》严厉惩治的对象。在中德、中日不同的刑法框架下,正犯与主犯、共犯与从犯、帮助犯与教唆犯之间并非对应关系,我国的主犯、从犯划分是在责任层面更实质的判断结果,德日刑法中的正犯、共犯(帮助犯、教唆犯)主要解决犯罪参与类型的问题,根据正犯、共犯在共同犯罪中的不同作用,在我国《刑法》中既可能认定为主犯,也可能认定为从犯。犯罪参与形式和行为支配力的有无、强弱,二者之间并非必然的对应关系,以犯罪参与形式来确定刑罚的轻重,会导致严重的量刑偏差。

毒品共同犯罪中,被公安机关最先抓获的中低层人物大都是正犯,这些正犯由于经济状况窘困、文化水平较低、被人蒙蔽挟制等原因而参与犯罪,其行为的社会危害性远弱于背后的上层人物,一般情况下均应评价为从犯。笔者认为,无论涉案毒品数量如何巨大,均不应对从犯适用极刑,尤其是未查获上层人物的案件中,审判机关不能生硬地将被告人关于“上峰”的供述--概视为推脱自己罪责的狡辩,将“未查获上层人物”简单等同于“不存在上层人物”,进而对抓获的正犯适用死刑。审判机关应当克制住“惩罚的冲动”,对共同犯罪参与人进行中国刑法教义学维度的划分,现阶段仅对毒品犯罪集团中的首要分子和主犯、毒品共同犯罪中的主犯适用死刑,对于已经查明的从犯和无法认定主从犯的被告人一般不再适用死刑,将死刑控制在最小范围内,将死刑的靶心从中低层抬升至最高层,从而有效缩减毒品犯罪的死刑数量,契合刑法谦抑性与刑罚轻缓化的现代潮流。

4.侦查方式对死刑的限制

基于毒品犯罪的隐蔽性,允许采用诱惑侦查手段是目前大多数国家的通例。根据美国最高法院规定,警察有权采取“诱骗或计谋”去诱捕罪犯,但是政府用其犯罪设想去引诱无辜之人则是不正当的。我国《刑事诉讼法》第153条②授权侦查机关在必要时可依法定程序开展诱惑侦查,并可以对毒品犯罪实施控制下交付。日本《麻药特例法》肯定了作為侦查手段采取监控下交付的方法,让人和物在侦查机关的监控下“浮泳”,最终达到侦破药物受让人及其幕后组织中心人物的目的③。

在采用诱惑侦查手段的毒品案件中,线人诱使被告人所实施的走私、制造和贩卖等行为均在侦查机关的严密控制之下,涉案毒品不会流入社会并对国民生命健康造成危害,二元法益中仅有社会管理秩序受到侵害,国民生命健康法益并无实质性受损,罪行基本上不可能达到“极其严重”的程度,死刑适用不具有必要性与合理性。最高人民法院于2008年印发的《大连会议纪要》明确指出:“因特情引诱毒品数量才达到实际掌握的死刑数量标准的,可以不判处被告人死刑立即执行。”其对数量引诱案件进行死刑控制值得高度肯定,既是我国毒品犯罪死刑观念的巨大进步,也是控制死刑的有效路径,亦是刑法教义学进人司法运作层面的成功范例。

近年来,随着国民人权意识的强化、刑事侦查技术的进步。社会治理水平的提升,诱惑侦查手段一方面受到更多的法律限制,另一方面显得不再必要。目前,不应将毒品犯罪死刑控制仅限于数量引诱案件,而应对涉及诱惑侦查的全部毒品案件均排除死刑的适用。无论我们是否愿意承认,诱惑侦查手段都暗含着正常侦查能力的不足,因侦查乏力而导致死刑不成立,这样的结果只能由司法机关承受。诱惑侦查的合法性是建立在公民权利让步之基础上的,公民为维护社会公共利益而对个人权利作出一定程度的牺牲,但绝不可能让渡自己的生命。

在现代社会,任何一个法治国都不会授权政府以公共利益之名恣意剥夺某个公民的财产、自由乃至于生命,诱惑侦查手段已经放宽了对政府权力的制约和限制,如果对死刑再不加以限制,那么任何人都可能成为公权力的牺牲品。因此,基于“罪行极其严重"的阙如以及法理上的无法证成,刑事司法中对涉及诱惑侦查的毒品犯罪案件均不应将死刑作为刑罚选项,即便实际数量(排除诱惑侦查所诱发的数量)已达到死刑标准,都不应判处被告人死刑,把刑罚限制在能够发生抑制作用的必要的最小限度以内18。

5.毒品鉴定对死刑的限制

未进行毒品纯度鉴定而适用死刑,即便是缓期二年执行,也同样面临正当性与合理性的质疑。首先,会引发社会危害性程度判断的混乱。毒品的社会危害性在于其内部的纯质,而非基于增加重量、逃避查处等原因而添加的杂质,1000克纯度为80%的海洛因与2000克纯度为35%的海洛因进行社会危害性程度比较,衡量标准不应是整体重量的对比,而应是其中毒品纯量的对比,这也是毒品犯罪二元法益论重构后的必然结论。其次,有忽视被告人基本人权之嫌。本文统计的150名死刑被告人中,有109人的涉案毒品进行了纯度鉴定,海洛因纯度分布为27.6%-88.7%,甲基苯丙胺纯度分布为0.03%--83.9%,虽然在理论上存在纯毒品,但司法实践中却近乎绝迹。《刑法》第347条第2款第1项对海洛因、甲基苯丙胺采取的是“列举+定量"的立法方式,法条中的“五十克”无论采用何种教义学解释方法,都应当理解为去除杂质之后的纯量,司法机关采用未加区分的整体认定方式,进而简单生硬地适用生命刑,实有侵犯公民基本权利之嫌。

在未进行毒品纯度鉴定的情况下,在证据学上毒品的纯量是待证的,在刑法学上犯罪行为的社会危害性是待估的,根据刑事诉讼程序中存疑有利于被告人的基本原则,无论如何都不应将被告人的犯罪行为评价为“罪行极其严重”,缓期二年执行并非调和毒品纯度鉴定缺失与死刑适用的良药妙方,证据上的阙如、法理上的悖论是无法通过折中方式解决的。详言之,在毒品纯度鉴定这一关键证据缺失的情况下,基于社会保护,司法机关可以援引《刑法》第357条第2款“不以纯度折算”之规定对行为人定罪量刑;基于人权保障,司法机关在刑罚裁量上应当保持克制,生命权这一最基本人权应当得到最高尊重。分则“不以纯度折算”不能逾越总则“罪行极其严重”的限制,对未进行纯度鉴定的毒品犯罪案件不应适用死刑(包括缓期二年执行)。现阶段宜将无期徒刑作为该类案件的刑罚上限,以维护社会保护与人权保障的平衡,并倒逼毒品纯度鉴定在死刑案件中的全覆盖。

(二)基于人身危险性的死刑限制

刑事责任包括归责可能性与责任程度,死刑主要涉及责任程度的问题。就特别预防效果而言,对于穷凶极恶之徒而毫无矫治可能者,死刑可将其与社会永久隔离,以达到一劳永逸确实除害且合乎经济原则[19]。但我们必须认识到,死刑是一个非常惨烈的东西,它跟战争在本质上是相同的[20],除非有充足的证据显示被告人已不具备任何复归社会的可能性,否则,不能采取肉体消灭的方式将其剔除出社会。人身危险性在实质上是行为人实施犯罪行为的可能性,主要是指再犯可能性,也包括初犯可能性。相同类型的犯罪行为、相同程度的危害后果,如果犯罪人的情况不同,在量刑上就应当区别对待。“罪行极其严重”的认定与适用,既包括社会危害性判断,也包括人身危险性判断,当人身危险性并未严重到必须适用极刑方能实现特殊预防效果时,刑罚应当体现出对人性的终极关怀,死刑应受到最严格的控制。人身危险性本质上是对犯罪人未然之罪可能性的评价,其判断不能脱离已然之罪,否则,可能会成为恣意出入人罪的工具。本文将人身危险性的评价因素分为罪前表现罪中情况、罪后态度,将从上述三个维度对毒品犯罪人人身危险性“极其严重”进行解释。

[4]莫洪憲,薛文超:“厉行禁毒”刑事政策下运输毒品罪的死刑废止[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2016,38(2):48-54.

[5]张明楷.简论非法持有毒品罪[J].法学,1991(6):31-33.

[6]梅传强,胡江毒品犯罪死刑废除论[J].河南财经政法大学学报,2016(5):99-107.

[7]梁根林.死刑案件被刑事和解的十大证伪[J].法学,2010(4):3-21.

[8]张洪成.毒品犯罪刑事政策之反思与修正[M].北京:中国政法大学出版社,2017:204.

[9]周振杰.日本死刑司法控制的经验及其借鉴[J].法学,2017(6):148-157.

[10]陈兴良.刑法教义学方法论[J].法学研究,2005(2):38-56.

[11]马克昌.有效限制死刑的适用刍议[J].法学家,2003(1):123-127.

[12]夏雨.荷兰当前的软性毒品规制[N].中国社会科学报,2017-01-11(05).

[13]莫洪宪.毒品犯罪的挑战与刑法的回应[J].政治与法律,2012(10):79-88.

[14]伍晋.毒品犯罪“诱惑侦查”须有度[N].检察日报,2017-12-19(03).

[15]陈兴良.受雇为他人运输毒品犯罪的死刑裁量研究——死囚来信引发的思考[J].北大法律评论,2005,6(2):360-374.

[16]阮齐林.刑法学[M].北京:中国政法大学出版社,2011:168.

[17]丁胜明.刑法教义学研究的中国主体性[J].法学研究,2015(2):42-55.

[18]周光权.刑罚进化论——从刑事政策角度的批判[J].法制与社会发展,2004(3):41-48.

[19]徐福生.台湾地区死刑制度之现状与展望[J].师大法学,2017(1):215-244.

[20]谢望原.死刑有限存在论[G]//梁根林,车浩,江溯.刑事政策与刑法变迁.北京:北京大学出版社,2016:89.

[21]杨诚.死刑司法控制的美国模式之研究与借鉴[J].政治与法律,2008(11):26-33.

Penalty Control in Drug Crimes from Legal Dogmatics Angle :Empirical Research Based on 122 Second-instance Death Sentences

MEI Chuan-qiang, Wu Jin

( National Research Center of Drug Issues Governance,

Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401 120, China )

Abstract: Drug crime is one of the main crimes in the application of death penalty in our country ,with its legitimacy, necessity and effectiveness being constantly questioned. The strict control and gradual abolition of the death penalty on drug-related crimes do not only represent the trend of the Criminal Law inChina, and the respect of humanity, but also meet the basic need of the mitigation in Criminal Law. Based on the severe drug situation in China and the general feelings of the people, it is almost impossible to abolish the death penalty in legislation in a short time, and it lacks clarity , stability and unity to control the death penalty through criminal policies. Therefore, it is the correct route for the control of the death penalty to strictly explain“ extremely serious crime' or“a felony” in Article 48,paragraph 1 of theCriminal Law based on the dogmatics of the criminal law, we should strictly explain the“extremely serious crime”in Article 48,paragraph 1 of the Criminal Law and then establish a set of complete, clear and scientific criteria for the application of the death penalty in the judicial system. The judgment of“the extremely serious crime ”should take the following two dimensions into careful consideration: social harmfulness and personal danger. Judicially speaking, drugs should be classified, and the death penalty should be limited to very few crimes involving heroin and methamphetamine. Crimes involving other hard drugs should be sentenced to life imprisonment. Crimes involving soft drugs should be at most sentenced tofixed-term imprisonment. The death penalty is mainly applied to the crime of smuggling and manufacturing drugs. The death penalty is not applicable to the crime of trafficking drugs in general. It is only applicable to the act of drug trafficking between drug producers and traffickers ,and among drug traffickers. The death penalty is no longer applicable to the crime of transporting drugs. The death penalty is no longer applicable to these cases that employ the means of enticement investigation and fail to identify the purity of drugs. Itis only applicable to the principle and specific recidivists and recidivists in drug individual crimes. The strict judicial control over the application of death penalty can ease the excessively severe penalty allocation in legislation and fulfill the dynamic balance between the social protection of the criminal law and the human rights protection.

Key Words: drug crime ; death penalty ; empirical research; dogmatics; restriction

本文责任编辑:李晓锋

收稿日期:2019-05-17

基金项目:西南政法大学国家毒品问题治理研究中心(毒品犯罪与对策研究中心)2018年度研究项目“重刑治毒理念的现代转型研究”[DR(2018)Y006]

作者简介:梅传强(1965),男,四川邻水人,西南政法大学法学院教授,博士生导师,西南政法大学国家毒品问题治理研究中心常务副主任,法学博士;伍晋(1981),男,四川丹棱人,西南政法大学国家毒品问题治理研究中心研究人员,西南政法大学法学院2016级刑法学专业博士生。

①2018年6月26日,最高人民法院举行“6.26”国际禁毒日人民法院禁毒工作新闻通气会,最高人民法院刑事审判第五庭副庭长马岩介绍了人民法院2017年开展禁毒工作的相关情况。

②在全国法院系统的统计口径中,一般将五年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑统称为重刑。

①《武汉会议纪要》第2条第4项规定:“对于运输毒品犯罪,应当继续按照《大连会议纪要》的有关精神,重点打击运输毒品犯罪集团首要分子,组织、指使、雇用他人运输毒品的主犯或者毒枭、职业毒犯、毒品再犯,以及具有武装掩护运输毒品、以运输毒品为业、多次运输毒品等严重情节的被告人,对其中依法应当判处死刑的,坚决依法判处。对于受人指使、雇用参与运输毒品的被告人,应当综合考虑毒品数量、犯罪次数、犯罪的主动性和独立性、在共同犯罪中的地位作用、获利程度和方式及其主观恶性、人身危险性等因素,予以区别对待,慎重适用死刑。”

②为便于表达,本文将走私贩卖、运输、制造毒品罪拟制为四个罪名,将犯罪行为构成走私、贩卖、运输、制造毒品罪中一罪的称为单一行为,将犯罪行为构成两罪及以上的称为复数行为。

③参见:白延智,张宪武.海洛因依赖的危害及美沙酮维持治疗概述[J].内蒙古医科大学学报,2014,36(S1):167-170.

④参见:胡早秀,于建云,李桢.甲基苯丙胺的毒性及危害[J].中国药物滥用防治杂志,2005,11(4):228-230.

⑤参见:李云鹏.氯胺酮滥用及危害问题调查[J].中国药物依赖性杂志,2016,25(1):46-49.

①《关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于禁毒的决定〉的若干问题的解释》第19条规定:“对毒品犯罪案件中查获的毒品,应当鉴定,并作出鉴定结论。海洛因的含量在25%以上的,可视为《决定》和本解释所指的海洛因。含量不够25%的,应当折合成含量为25%的海洛因计算数量。”

②《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第5条规定:“可能判处死刑的毒品犯罪案件,毒品鉴定结论中应有含量鉴定的结论。”

③《南宁会议纪要》第2条第4项规定:“特别是掺假之后毒品的数量才达到判处死刑的标准的,对被告人可不判处死刑立即执行。”《大连会议纪要》第2条规定:“具有下列情形之一的,可以不判处被告人死刑立即执行……(3)经鉴定毒品含量极低,掺假之后的数量才达到实际掌握的死刑数量标准的,或者有证据表明可能大量掺假但因故不能鉴定的。”

①“以刑止刑、以杀止杀”语出唐代《永徽律疏》。

②参见:何荣功.“毒品犯罪”不应属于刑法中最严重的罪行[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2014,42(1):107-111.

①參见:马登民,张长红.德国刑事政策的任务、原则及司法实践[J].政法论坛,2001(6):141-152.

②参见:储槐植.刑事政策:犯罪学的重点研究对象和司法实践的基本指导思想[J].福建公安高等专科学校学报,1999,13(5):4-8.

③参见:赵国玲,刘灿华.毒品犯罪刑事政策实证分析[J].法学杂志,2011(5):50-55.

④参见:陈皓.埃利希:法律强制与活法之治[N].人民法院报,2018-10-19(06).

①2018年8月29日,公安部、国家卫生健康委员会、国家药品监督管理局联合发布公告,将4-氯乙卡西酮等32种物质列人非药用类麻醉品和精神药品管制品种增补目录,公告自2018年9月1日起施行。

②参见:艾明.香港与内地毒品犯罪量刑比较研究[J].政法学刊,2006,23(3):12-19.

③参见:王神.中美禁毒立法之比较[J].公安学刊,2007(4):41-45.

④参见:刘湘廉.祖国大陆与我国台湾地区的毒品犯罪立法比较[J].西南政法大学学报,2009,11(3):111-121.

⑤参见:薛剑祥.毒品犯罪法律适用若干问题探讨[J].法律适用,2004(2):33-36.

①本文根据毒害性程度,将海洛因甲基苯丙胺、鸦片、吗啡、可卡因等毒品称为硬性毒品,将大麻类毒品称为软性毒品。

②参见:苏智良.中国毒品史[M].上海:上海社会科学院出版社,2017:10-11.

①参见:姜敏.美国刑法纲要[M].北京:中国法制出版社,2016:229.

②《刑事诉讼法》第153条规定:“为了查明案情,在必要的时候,经公安机关负责人决定,可以由有关人员隐匿其身份实施侦查。但是,不得诱使他人犯罪,不得采用可能危害公共安全或者发生重大人身危险的方法。对涉及给付毒品等违禁品或者财物的犯罪活动,公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定实施控制下交付。”

③参见:井良田.日本毒品犯罪的对策[J].金光旭,丁相顺,译.中国刑事法杂志,2000(45):117-123.

①《刑法》第347条第2款第1项规定:“走私贩卖、运输、制造鸦片一千克以上海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的。”

②参见:陈兴良.论人身危险性及其意义[J].法学研究,1993(2):35-42.

①《刑法》第17条第2款规定:“已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。”

②《刑法》第356条规定:“因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑,又犯本节规定之罪的,从重处罚。”

③“美国仿照棒球比赛制度中‘三振出局做法,创立累犯‘三振出局'制度以应对日益严重的累犯问题。1994年美国通过‘暴力犯罪控制暨执行法,而俗称‘三振出局法或‘三振法案,规定对于已触犯二次重罪的重刑犯,或烟毒犯,再犯一次重罪者,则处终身监禁而不得假释。”(参见:沈玉忠.累犯“三振出局”制度之探讨[J].贵州大学学报(社会科学版),2007,25(3):61-65.)

④参见:王奎.论人身危险性的评价因素[J].政治与法律,2007(3):152-157.

⑤参见:李世清.人身危险性在量刑中的思考[J].河北法学,2004,24(9):123-127.

说明:本刊按国际学术期刊的惯例,实行同行专家双向匿名审稿制度。本刊不以任何形式收取版面费,全国哲学社会科学规划办公室举报电话:010-63094651。