“敬敷”与“求是”之间:清季安徽的中西学之争

王光煜

关键词:敬敷书院;求是学堂;清季;安徽;中学西学

摘 要:若以传统书院和新(西)式学堂的此消彼长作为清季中西学之争的观察切片,安徽敬敷书院和求是学堂同城并存及演变的历程则不应被忽视。敬敷书院虽有变通,但仍固守以义理为核心的中学,而求是学堂则追求以实用为核心的西学,开皖省风气之先。从深层次上看,二者互竞所带来的学风嬗变及士人心态变迁,映现出了清季中西学之间颇具意味的对抗与调适过程,为进一步研究晚清以降中国高等教育从传统形态向现代形态过渡的曲折过程,提供了一个具体而微的例子。

中图分类号:K256;G4009 文献标志码:A 文章编号:1001-2435(2019)05-0137-11

Key words:Jingfu Academy;Qiushi School;the late Qing Dynasty;Anhui;Chinese and Western academia

Abstract:If Chinese Academy and Western School are used as observation slices,the coexistence and evolution process of Jingfu Academy and Qiushi School should not be ignored in the study of the dispute between Chinese and Western academia in Anhui of the late Qing Dynasty.Although seeking to enhance flexibility,Jingfu Academy still adhered to Chinese academia centered on moral principle.Whereas Qiushi School,the groundbreaking head of modern education of Anhui Province,pursued Western Academia centered on practicality.The evolution of the style of studies and the change of the mental state of the scholars were caused by competing between two schools.This situation reflected more meaningful confrontation and adjustment process between Chinese and Western studies in the late Qing Dynasty and provided a concrete and microscopic example for the further study of the tortuous transition process of higher education in China from traditional form to modern form in the late Qing Dynasty.

2019年第47卷 海通以还,学者关于中西学之争的探讨可谓盈篇满籍。倘若抛开学术思想与理论体系层面的宏大叙事,清季传统书院和新(西)式学堂的此消彼长则不失为一个难得的观察切片。中西学之争归根到底还是中西方文化之争,而学校教育本身就是对文化进行选择、整理、保存和传递的过程,因此,以书院和学堂的演變历程来透视中西学之争,可谓“窥一斑而知全豹”。事实上,那些具有代表性的传统书院和新(西)式学堂早已成为学界关注重点,所涉及区域也多为京畿、沿海、两湖等洋务运动或维新运动较活跃地区。不过,近代中国一个显著特点是多歧性。罗志田《见之于行事:中国近代史研究的可能走向——兼及史料、理论与表述》(《历史研究》2002年第1期)一文解释了“多歧性”,即“幅员广阔造成了明显的区域性发展差异,同时还存在着社会变动与思想(或心态)等具体面相的发展变化速度不同步的现象”。一些非活跃地区似乎也不应被“遗忘”,安徽可能就是其中之一。

清季安徽在近代化进程中沉滞抑敛。关于安徽近代化进程相对迟滞问题,学界已有深入探讨。譬如,王鹤鸣、施立业的《安徽近代经济轨迹》(安徽人民出版社1991年版),谢国兴的《中国现代化的区域研究:安徽省(18601937)》(台北“中央研究院”近代史研究所专刊,1991年)等。较之于沿海地区“尊西趋新”之风日盛,地处华东腹地的安徽从省城到基层仍普遍保有较浓郁的“存古之风”。[1]而遍布安徽各地且数量众多的书院在“存古之风”形成上有着不可替代的作用,位于省城安庆、堪称清代安徽文化教育中心[2]466的敬敷书院无疑是其中的典型代表。“敬敷”一词也在一定程度上体现了中国传统学术风尚。“敬敷”一词出自《尚书·舜典》,即“恭敬地布施教化”。朱熹在《白鹿洞书院揭示》中进一步明确:“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。右五教之目。尧、舜使契为司徒,敬敷五教,即此是也”。参见邓洪波编著:《中国书院学规》,湖南大学出版社2000年版,第114页。然而,在如此背景下,安徽却又洞悉先机,领先半步。光绪二十四年三月十九日(1898年4月9日)江南道监察御史李盛铎在奏折中称:“各省学堂,除直隶、湖南、安徽等省外,尚未推行”。参见佚名编:《戊戌变法档案史料》,《近代中国史料丛刊续编第三十二辑》,台北文海出版社1976年影印本,第244页。皖省第一所官办新式学堂——求是学堂,于1898年3月在省城安庆正式招生。“求是”之名由皖抚邓华熙亲自确定,取“今之讲求西学,必须实事求是”之意。总理衙门:《议覆皖抚筹添学堂折》,麦仲华缉:《皇朝经世文新编》卷5上《学校》,光绪二十四年上海书局石印,哈佛燕京图书馆藏,第17页。与尔后“戊戌变法”上谕中“将各省府州县现有之大小书院,一律改为兼习中学西学之学校”[3]4126的规定动作不同的是,安徽求是学堂并非由敬敷书院改制而成,而是一所新建的学堂。也正因为如此,求是学堂在“戊戌变法”后得以保全,并在清末“新政”时期与敬敷书院合并为新的安徽大学堂,成为安徽近代高等教育的滥觞。

在这样一幅中西学校同城并存及演变的历史图景中,学风嬗变及士人心态变迁的情形,可谓清季中西学之争的一个缩影,值得深入探究。既存研究从新旧教育转型的宏观层面入手,积极探寻安徽近代高等教育发展规律,努力追求历史的连续性和宏大叙事,取得了丰硕成果,较有代表性的著述包括黄炎培:《清季各省兴学史(续)》,《人文》1930年第1卷第9期;高正方:《清末的安徽新教育》,《学风》1932年第2卷第8期;章勤华:《清末安徽新教育》,《安徽教育》1984年第9期;王鹤鸣:《安徽近代教育发展概述》,《安徽史学》1986年第3期;吴毅安:《清末安徽新式高等教育的发展与特点》,《安庆师院社会科学学报》1997年第4期;沈寂:《安徽新型高等教育的开端》,《安徽大学学报(哲学社会科学版)》1998年第5期;刘海涛、周川:《安徽近代高等教育发展的特点及启示》,《大学教育科学》2016年第2期,等。只是基于微观视角的研究稍显不足。因此,本文尝试以时人日记、文集、报刊、方志及相关档案等为基本依据,详人所略,爬梳钩沉一些与敬敷书院和求是学堂相关的种种小事件或小细节来映现清季中西学之间颇具意味的对抗与调适过程,为进一步研究晚清以降中国高等教育从传统形态向现代形态过渡的曲折过程,提供一个具体而微的例子。

一、兴学纷争:敬敷书院的变通之道

1897年9月5日《申报》以“书院落成”为题,作了如下报道:“安省本有敬敷书院,因基址狭隘,于北门外重为改建。时越一载,工程始竣。计正房二进及东西两廊,有房一百余间。每房床铺棹凳器具皆备,以为诸生肄业之所,山长亦休息于中。据云,此次工程约费一万六千余金。从此,比舍弦歌,讲求中西有用之学。数年以后,必有魁奇特达之士以副国家造就人才之望矣。”[4]身为皖省学术重镇的敬敷书院居然因“基址狭隘”而大费周折移建至城外,似乎不合常理。

敬敷书院是清代安徽办学时间最长、规模最大的一所书院。始建于清顺治九年(1652),由时任江南省巡抚李日芃(号培原)私人捐资兴办,起初名为“培原书院”。雍正十一年(1733),改制为官办。乾隆元年(1736),依照谕旨,“比于古者侯国之学”,并更名为“敬敷书院”。依据康熙《安庆府志》、道光《怀宁县志》、光绪《重修安徽通志》、民国《怀宁县志》等地方志书记载,敬敷书院从1652年同安岭建院到1897年移建至北门外的二百多年间,扩建数次,而重(移)建记录仅有一次,实际重(移)建次数应为两次。1861年湘军克复安庆,两江总督曾国藩即在安庆城东鹭鸶桥另建敬敷书院,在1862至1863年短暂办学后,又将其移建至姚家口街。地方志书均未记载此次移建,但曾国藩日记中有多处记载。譬如,“(同治元年正月十七)中饭后出城送周荇农之行,旋至东门看新葺之敬敷书院,酉初归寓”等。参见《曾国藩全集·日记(一)》,岳麓书社1987年版,第711712页。即“咸丰三年毁于兵。同治初,总督曾国藩移建姚家口街”。光绪《重修安徽通志》卷92《学校志·书院》。通过对比不同历史时期的城郭(厢)图,参考地图如下:康熙《安庆府志》卷1《图考·怀宁县图》,康熙二十二年刻本,国家图书馆藏;道光《怀宁县志》卷首《图说·城郭街衢图》,道光五年刻本,国家图书馆藏;光绪《重修安徽通志》卷21《舆地志·图说》;《安徽省城厢图——安庆府城》(光绪三十四年),《地图》2007年第4期;民国《怀宁县志》地图《城厢图》,民国7年铅印本,国家图书馆藏。不难发现,姚家口街与同安岭基本属于同一区域,距安庆府学宫、试院很近,可谓“文脉传承”之地。邓洪波先生曾指出:清代书院已经取代官学成为科举育才的主要机构,而且大多數重视通过各种祭祀和选择风水活动来强化书院科举。[2]511据此而论,敬敷书院自然不能因“基址狭隘”而放弃二百多年来固守的风水宝地,至少不应当是其移建城外的深层原因。

那么,敬敷书院“重为改建”的深层原因究竟是什么?既存研究一般倾向于如下表述:“为避免新老两个学堂同城对峙,巡抚邓华熙命布政使于荫霖在安庆城外建立新的敬敷书院。”[5]287这里的新学堂是指求是学堂,老(旧)学堂即敬敷书院。之所以有此表述,虽有一定史料支撑,但更多的还是以“新旧两分”的理路来诠释历史。求是学堂是皖抚邓华熙奏请设立的一所新式学堂。作为“能行新政”的督抚,1898年,康有为在为御史李盛铎代拟的《请明赏罚以行实政折》中,称赞全国督抚能行新政者:“陈(宝箴)、张(之洞)、鹿(传霖)为最,廖(寿丰)、邓(华熙)次之。”参见孔祥吉编著:《康有为变法奏章辑考》,北京图书馆出版社2008年版,第236237页。邓为防止布政使于荫霖、按察使赵尔巽等一批“守旧”大员抗拒、阻扰“新(西)学”,所以命令其将“旧(中)学”移建至城外。如此诠释,“新旧不两立”的历史成见隐约可见。

敬敷书院由布政使于荫霖主持移建并无异议,民国《怀宁县志》中就有“二十四年布政司于荫霖、按察司赵尔巽移建于集贤门百子桥”的记载。民国《怀宁县志》卷8《书院》。集贤门即安庆府北门。笔者认为,光绪二十四年(1898)应是书院正式迁址办学的时间,而并非书院移建工程开始的时间。现存文物亦可佐证。[6]但“奉巡抚之命”的表述值得商榷。光绪二十三年(1897)暮春敬敷书院移建工程已竣工,以前文提及《申报》报道的“时越一载”“有房一百余间”等信息来推算工期,工程开工时间至少应在1896年下半年。此外,1896年11月12日《申报》专栏“皖省官报”曾写到:“牙厘差遣即用知县王树中知奉委北门外监修书院……”[7]“北门外监修书院”

应是指敬敷书院移建工程。值得注意的是,邓华熙虽是1896年8月由江苏布政使补授安徽巡抚,[8]121但其实际到任时间是同年12月2日。[9]1811897年2月,邓华熙“奏请于各省设立二等学堂”。[10]5261897年3月20日,总理衙门议覆邓折,同意其设立“二等学堂”。总理衙门:《议覆皖抚筹添学堂折》,麦仲华缉:《皇朝经世文新编》卷5上《学校》,第16页。试想,抚台在既未到任,又未“请设”学堂的情况下,就责成藩台、臬台将省城书院移建城外,似乎不合规矩。当然,尽管敬敷书院移建城外与求是学堂的出现没有直接关联,但西方文化教育给中国传统文化教育带来的压力却毋庸讳言。

面对“三千年未有之大变局”,清季士林普遍将兴学作为救亡图存的关键,但在如何兴学的问题上分歧明显。兴学之事,关乎礼制,京师同文馆添设天文算学馆之论战即是明证,大学士倭仁等人对待西学的态度由此可见一斑。直至甲午国殇以降,变法维新渐成风潮,西学的地位也随之提高。当然,尽管以刑部侍郎李端棻为代表的“趋新”士人“推广学校”的主张日渐强势,但士林中那些“保守”的大多数在兴学上“求变”的诉求似乎也不应被忽略。正如余英时先生所说:“严格的说,(近代)中国没有真正的保守主义者,只有要求不同程度变革的人而已。”[11]1991896年7月,山西巡抚胡聘之、学政钱骏祥就在《请变通书院章程折》提出:“近日书院之弊,或空谈讲学,或溺志词章,既皆无实用”“西学所以擅长者,特精于天算格致,其学固中国所自有也”“延硕学通儒,为之教授,研究经义,以穷其理,博综史事,以观其变。由是参考时务,兼习算学,凡天文、地舆、农务、兵事,与夫一切有用之学,统归格致之中,分门探讨,务臻其奥”,简单来说,就是“变通书院章程,并课天算格致等学,以裨实用”。胡聘之:《请变通书院章程折》,麦仲华缉:《皇朝经世文新编》卷5上《学校》,第89页。10月,礼部议复:“臣等查各省建立书院,本为育才之地,本年山西巡抚胡聘之奏请变通书院章程,并课天算格致等学,奉旨允准,经臣部通行各省在案。”礼部:《议覆整顿各省书院折》,麦仲华缉:《皇朝经世文新编》卷5上《学校》,第1213页。与“设立学堂”相比,“变通书院”并无“用夷变夏”之虞,似乎成了兴学“捷径”。作为清代的文教大省,安徽自然不甘落于人后,兴学自强的重担就落到了时任安徽布政使于荫霖的肩上。

于荫霖(1838—1904)是咸丰九年(1859)进士,倭仁门生,1895至1898年署安徽布政使。尽管近人一般将其视为旧派中人,[12]12523但其却有相对开明的人才观,且对西学的态度也很微妙。譬如,在安徽任上,他选择了名气不大的黟县胡元吉(字敬庵,1870—1936)作为敬敷书院学长之一,与桐城名儒阮强(字仲勉,1845—1927)共同主持书院日常事务。[13]658胡元吉“虽笃志程朱,颇亦博涉古今学说以自广”,[14]主讲敬敷书院时年仅26岁。再如,其在1898年7月26日的日记里详细记录了一批算学书目。[15]1027以日记时间分析,以上书籍极有可能是在移建后的敬敷书院中使用的算学书籍。1898年6月13日《申报》专栏“皖省官报”中的报道亦可印证:“(四月)十七日,候补通判李开藩辞委,解南字营饷并屯折银赴金陵,并加藩宪札委赴上海、苏州一带采办敬敷书院书籍。”[16]胡元吉也曾如此评价于荫霖:“宦辙所至,必兴学校。聘名师,定规程,每月必三四次躬亲讲授,故荆皖人士咸奋于实学至今。”[15]689此外,于荫霖还明确提出:“维天文、地舆、兵法、算学,皆儒者份内之事……”[15]385“除四书五经外,无论中学、外学,各通一艺,不必强兼,专则有功,简则易能。譬如,能算学,则为算学人才;能制造,则为制造人才;能通本朝掌故,则为掌故人才;能如此,便真有人才可用”。[15]12601261由此可见,于荫霖等人試图通过添设算学、天文等实学来变通敬敷书院的课艺,尊古通今,兴学自强,冀望中国传统文化在中西“学战”中立于不败之地。

当然,于荫霖素以夷夏之辨来对比中西,自然也无法认同“中体西用”的观点。在他眼中,府学宫周边乃“文脉传承”之地,在此“讲求中西有用之学”,毕竟有失“古侯国之学”体统。此外,“课天算格致等学”,在客观上也需要对原

有的教学场所进行相应扩建和改造。既然如此,移建书院也就顺理成章,而且选择安庆府城北门外远离喧嚣、回归山林之处重建书院,似乎遵循了宋代书院“山林隐逸”的传统。总之,敬敷书院的主动变通(或称为“改制”),是在西方文化的强力冲击下,中国传统文化作出的有力应对,而以“西学中源”来捍卫中国传统文化则是其变通的核心诉求。

二、办学博弈:求是学堂的另辟蹊径

敬敷书院的变通是纳西学于实学之中,变相否定了西学在书院中独立存在的合法性,而求是学堂的开办则为西学在安徽文教领域取得合法地位带来了契机,算得上是另辟蹊径。

首先从求是学堂的创办人说起。邓华熙(1826—1916)是咸丰元年(1851)辛亥恩科广东乡试举人,1890至1896年任江苏布政使,1896至1899年任安徽巡抚,并于1894年至1899年署漕运总督。1895年4月,邓曾将倡导自强求富、维新变法的论著《盛世危言》进呈光绪帝,[9]170171并在呈书奏折中指出:“夫泰西立国具有本末:广学校以造人材,设议院以联众志;而又经营商务以足国用,讲求游历以知外情。力果心精,实事求是。夫然后恃其船械,攸往咸宜。今中华不揣其本而末是求:无学校之真,则学非所用,用非所学。”[17]21896年11月1日,邓到任安徽前,还在勤政殿东暖阁内与光绪帝有过这样一番对话:“……上微点首,又云:西学应办。奏云:学堂必须举办,才能造就人才。”[9]178有此特殊背景,邓华熙到任安徽伊始,即上“筹议添设学堂”奏折,其目的就是为更好地推广西学。

其次,求是学堂的开办过程从一定程度上反映出了地方(督抚)与中央(总理衙门等)围绕西学合法性问题的博弈。1896年6月,刑部侍郎李端棻在《请推广学校折》中提出,仿照西式三级学校,各省府州县各改一所书院为学堂,在京师新建一所大学堂,各学堂中西兼学,并直接给予大学堂、省学肄业学生科举出身。李端棻:《请推广学校折》,麦仲华缉:《皇朝经世文新编》卷5上《学校》,第36页。而总理衙门的奏议却是“兴学诚自强本计,请由各省督抚酌拟办法,或就原有书院量加课程,或另建书院肄习专门”,至于出身问题则“三年后由督抚奏明,再行议定章程,请旨考试录用”,且此奏议也得到了谕允。总理衙门:《议覆李侍郎推广学校折》,麦仲华缉:《皇朝经世文新编》卷5上《学校》,第7页。10月,礼部对此也表示认可:“又刑部侍郎李端棻奏请推广学校,量加书院课程,亦经总理衙门亦准有案……应请一并通行各省督抚学政,参酌采取,以扩旧规而收实效。”礼部:《议覆整顿各省书院折》,麦仲华缉:《皇朝经世文新编》卷5上《学校》,第12页。不难看出,中央的意图还是希望纳“推广学校”入“变通书院”这条兴学大道。但是,作为地方督抚的邓华熙仍置总理衙门和礼部的意见于不顾,执意“筹议添设学堂”。他的理由是“今之讲求西学,必须实事求是,若但于旧有书院,令其兼习,究虞造就难成。应请各省均于省城另设学堂……是为二等学堂”,并提出:“开学第四年,无分正附课,由巡抚学政,按年会考一次,酌取若干名,作为监生,并拔其优者,咨送京师同文馆,或津沪头等学堂肄业。其余所取监生,由巡抚填给文凭,听其游学,并准各小学堂延作教习。如监生愿咨送京师津沪肄业,每届会考,仍准报名与试,俾得挑选。”邓华熙:《皖抚奏设二等学堂折》,于宝轩缉:《皇朝蓄艾文编》卷16《学校三》,光绪二十九年(1903)上海官书局铅印,哈佛燕京图书馆藏,第5页。或是被邓的“切实办法”所打动,总理衙门在议复中表示:“与泛言设学者有别,自应准如所请。如蒙俞允,即由臣衙门咨行各省,一体照办。”光绪帝最终态度也是“依议”。总理衙门:《议覆皖抚筹添学堂折》,麦仲华缉:《皇朝经世文新编》卷5上《学校》,第1718页。由此可见,求是学堂的开办成功意味着西学在安徽正式取得了合法地位。

1898年4月6日的《申报》以“实事求是”为题报道如下:“安徽巡抚邓小赤中丞,蒿目时艰,力图振作。谓目今之局,非得精通洋务者,不足以接外侮而致富强。于是,剏(创)建学堂,牓其楣曰:求是。去秋大兴土木,并日经营,刻已竣工。委候补道张观察总理其事,招集聪慧子弟,延名师教授东西各国学问语言。迩者,各州县甲送学生多至一百七十五名……”[18]178上述报道大致勾勒出了求是学堂诞生和运作图景,也与邓华熙奏折所附学堂章程单的内容基本吻合。同时,既存研究着墨不多的几个细节进一步表明,求是学堂在教育活动诸要素上均有别于敬敷书院,成为了后者的有力竞争者,并体现出了趋新求变的时代特征。

一是学生群体之变。高正方先生曾在《清末的安徽新教育》一文中逐一记录了“安徽自有学校以来第一班学生”的姓名,[19]但在缺乏相关档案的情况下,对这92人(实际录取正课生67人,附课生25人)的身世展开查考似乎很难做到,笔者只得通过一些线索进行合理推测。依据求是学堂章程单规定,应试者均为13至15岁的绅民子弟。年龄限制应是出于外语学习的需要,同时也保证了学生的中学根柢。而对于学生出身却无太多限制,无论出自士绅还是平民,只要“身家清白,并无公私过犯”即可。前文报道提及“各州县甲送学生多至一百七十五名”,若按当时安徽治下的八府五直隶州计算,各府州平均13人左右。当然,不同家庭出身考生的具体人数及其地理分布人数目前已很难确定。但有一点可以明确,求是学堂的招生并没有像1897年湖南时务学堂招生那样,“在《湘学新报》上刊登《时务学堂招考示》,并在省城长沙的大街小巷广为张贴”,[20]102而是直接由“各州府县将合格的学生具文申送来省”。[19]这就有点类似于乡试应试生员的申送,事实上各州府县也极有可能参照当时乡试的成例来处理此事。据此推测,在这些“具文申送”的学生中,官绅富商子弟应居多。“科举制度确实使某种‘机会均等成为可能,但是实际上它对于那些有财有势者却大为有利。”[21]202

需要指出的是,在1898年3月求是学堂招考之际,科举并未停废,其仍为士子入仕之正途。那么,这175名士子童生为什么要放弃“正途”而选择投考求是学堂呢?甚至为了入学,不惜突破学额,特别是附课生学额从原定的16人增加到了25人。个中缘由,总理衙门议复邓折中有关学堂学生出路的表述似乎一目了然,即除“咨送京师同文馆,或津沪头等学堂肄业”以外,“汉人世家子弟,准其作为监生,一体乡试”。“一体乡试”则意味着入读求是学堂之路,有可能成為跨越竞争残酷的院试,由学政主考的院试,所考取的考生有名额限制,通过率一般为1%至2%。参见张仲礼:《中国绅士——关于其在19世纪中国社会中作用的研究》,上海社会科学院出版社1991年版,第11页。直接参加江南乡试或顺天乡试的捷径,清廷明确规定:“生员各应本省乡试,贡监生准应本省及顺天乡试”,参见萨迎阿总纂:《钦定礼部则例二百零二卷》卷85《生监科举乡试》,江宁藩司藏板,嘉庆二十五年刊本。此外,顺天乡试录取人数一直高于各省,参见王德昭:《清代科举制度研究》,中华书局1984年版,第63页。而在通常情况下,只有通过纳捐及“荫”(世袭)的特权,童生才能获得监生头衔,直接参加乡试。可见,皖省士子童生对求是学堂趋之若鹜,不止表明西学地位的提升,似乎也反映出科举“捷径”的强大吸引力。再来看一下,三年以后(1901年5月)经时任皖抚王之春“莅堂大考”“择尤取录”,复经“调院面试”,最终“请奖”的13名毕业生名单(表1)。[22]50350713人中,除去入学前已有科名的5人,其余8人均如愿获得了监生头衔。

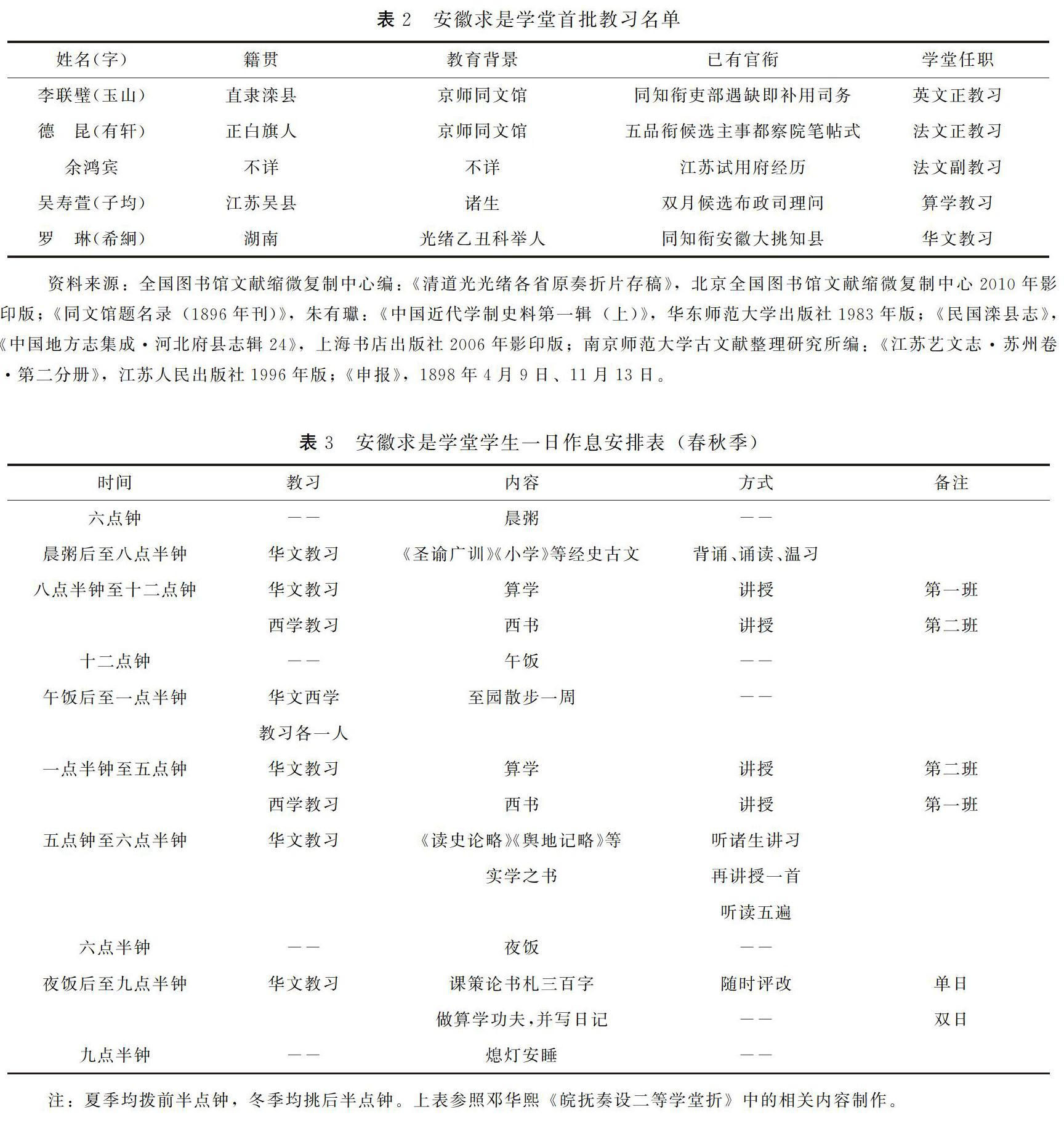

二是教师群体之变。为保证求是学堂正常运作,除招生以外,最重要的事恐怕应是“延选教习”。学堂章程单中就此明确规定:“每30人用西学正教习1名,帮教习1名,须精通西文,兼明各种西学门径,方资教授。又每20人,用华文教习1名,须通晓算术,品学兼优,精神充足,惯于讲解者,方能讲学得力。并教导诸生规矩礼仪,照料该生寒暖衣食。”邓华熙:《皖抚奏设二等学堂折》,于宝轩缉:《皇朝蓄艾文编》卷16《学校三》,第5页。如果按照实际招生数正课生67人、附课生25人计算的话,求是学堂就应聘请3名西学正教习、3名西学帮(副)教习和4名华文教习。不过,关于学堂聘请教习的具体人数、身份及履历,既存研究并未关注。通过爬梳史料,笔者尝试勾勒安徽求是学堂首批教习的大致轮廓(表2)。

通过表2可以看出,求是学堂师资相对匮乏,教习数明显偏少。就连学堂最重要的管理岗位——驻堂总办(校长)一职,在一开始都是“由邓华熙兼任”。[23]同时,还有一个细节值得留意,求是学堂虽是一个重视西学的洋学堂(清季的新式学堂常被俗称为“洋学堂”),但却没有延聘洋教习(外籍教师),而是“咨请总理衙门,在同文馆拣派来皖”。邓华熙:《皖抚奏设二等学堂折》,于宝轩缉:《皇朝蓄艾文编》卷16《学校三》,第5页。在当时,延聘洋教习并不少见。譬如,1898年浙江求是书院就延聘美国人王令赓(英文名:ElmerL.Mattox)担任总教习(教务长)。[24]29苏云峰先生也曾就此做过统计:19世纪下半叶8所主要官办语文、军事学堂的欧美教习人数已有126至129人之众。[25]4243至于求是学堂不聘请“洋教习”的原因,应是囿于安徽当时的社会经济发展状况以及省城安庆非通商口岸的现实。[26]8直到1902年中英《续议通商行船条约》的签订,安庆才在名义上成为通商口岸。[27]107由此推知,求是学堂延聘洋教习困难重重。因此,定位于为京沪“头等学堂”输送生源的“二等学堂”,由总理衙门在同文馆中拣派西学教习也在情理之中。不过,从同文馆毕业生“升途”来看,充当西学教习的比例还是非常低的。[28]33就此而言,求是学堂如此聘请西学教习的方式的确与众不同。而且,皖省府城安庆作为非通商口岸,在开埠前并无太多与西方文化直接接触的机会,求是学堂实际上已成为西方文化在安徽的间接传播中心。

三是教学内容与日常管理之变。再来看一下求是学堂学生的一日作息安排(表3)。

从总体上看,求是学堂教学活动安排依照西式“学堂之法”,采取了敬敷书院所没有的班级授课制,分班、分科、分时开展集体教学。具体而言,其培养目标是为京沪“头等学堂”培养合格生源,而非仅仅培植翻译人才,所以其学科设置并不拘泥于文法、翻译等西文科目,而是重视近代西方社会科学、自然科学知识,开设了各国史鉴、格致、测量等科目。同时,求是学堂也努力将近代西方的科学理念融入到儒家经世致用的道统之中。不仅开设有朱子小学、史鉴等中学科目,更是将背诵、诵读、诸生讲习、考课等“书院之法”保留下来,试图在学堂之中保持中学的传统形态和价值。在中国近代教育尚未进入学制系统时期,如此统一中西学问于学堂之中,不失为中西并重之举。此外,求是学堂使用西方钟点计时形式制定作息规则,完全不同于当时社会主流的更点、晨昏等传统计时形式,开风气之先的意味颇浓。事实上,这种作息时间安排明显带有现代学校时间管理制度的痕迹,有利于优化一天中的教学时间,也促进了学堂师生现代时间观念的形成。

言而总之,求是学堂作为一所晚清新式学堂,可谓“传统的封建文教体制边上长出来的新东西”。[29]103虽然它没有直接取代敬敷书院,但由于它的存在,西学开始逐渐渗透进了安徽文化教育的每一寸肌肤之中。

三、文化调适:敬敷书院与求是学堂的殊途同归

清季安徽中西学之争,若以新式学校(学堂)的演进为观察切片,敬敷书院和求是学堂同城并存及演变历程不应被忽视。虽然安徽求是学堂的开办,未像同时期的湖南时务学堂那样引起较大纷争,[20]176但求是学堂所追求的、以实用为核心的西学与敬敷书院所固守的、以义理为核心的中学之间的对峙客观存在。不过,二者之间的对抗并不尖锐,各自阵营分野也不鲜明。个中原委,除去经济、政治等宏观层面的影响因素,最直接的影响因素应是文化因素,即中学与西学之间的调适。“调适”一词本义为“协调”“合适”,此处借用其社会学含义,即调整自己的行为以适应环境的要求,并对冲突情境加以适应的状态或过程。

第一,办学理念上的兼容并包。敬敷书院的变通,是于荫霖等人为沿承中国传统学问、适应科举考试内容变化而主动“除蔽”的举措,祭出的是经世致用大旗。其以“西学中源”为基础,纳西学于实学之中,革除旧日书院“空疏之弊”,在客观上祛除了中西文化“冰炭不同炉”的积习,可以说是一种曲线的趋新。[30]4譬如,敬敷书院1899年12月4日的考课中出现了“泰西议院,今日中国是否可行”这样的策论题目,[31]趋新学风初现端倪。求是学堂的变革,则将中学西学科目并设,一方面采“西学之用”,强调以西学专才治事,另一方面守“中学之体”,试图改变之前洋务学堂“经学荒废,纲常名教,日益衰微”的局面,强调以中学通才治民。看似尊西趋新,实际仍是以儒学的经世观念作为取舍中学西学的价值标准,可以说是一种曲线的守旧。二者看似殊途,却实为趋新求变与兴学卫道并行不悖之举,可谓“天下殊途而同归”。

同时,区域文化在其中也扮演了不可或缺的角色。就安徽而言,自古至今,其区域文化大体呈现出了讲“经世致用”、求“天下和洽”的价值取向。[32]1415譬如,清代文坛最具影响力的散文流派——桐城派始终坚持将文学作为传播儒家信仰的工具,其后期精英们在处理中西学术之争的问题上,却主张“撤藩篱”。桐城派殿军人物之一的姚永概就曾在日记中记录了其师吴汝纶有关上述问题的见解:“为学宜撤藩篱。汉、宋之篱撤而义理与考证兼收矣,文章、道学之篱撤而义理与词章兼收矣。然此犹专言学耳,推之经济,亦须撤中、外之藩,取彼之长,辅吾之短,而不患不强矣。学者虽无此精力,然不可不具此胸次也。”[13]509这似乎也成为其之后的行动指南。1903年,姚永概出任安徽大学堂总教习,并主张“集环球政教所长,作育人才,蔚为文运中兴点;合全皖俊杰之士,讲求时务,培就熙朝上舍生”。[13]886以姚永概为代表的安徽士绅阶层在处理中西学之争问题上的兼容并包,其背后所蕴含的区域文化影响不容忽视。

第二,学科体系上的中西并重。近代大学知识系统的构建过程,可以说是以经史子集为框架的“四部之学”与以“中西并重”为准绳的“七科之学”间的优劣消长。[33]5在主持敬敷书院“变通”的于荫霖眼中,以经史子集为框架的“四部之学”是完美无缺的。譬如,其在“敬敷书院手帖”记载:“胡学长(胡元吉)所订课程甚佳,无可移易。诸生即照此作功夫,《小学》《近思录》要成诵,举业功夫每日十分之一二,不妨学者自酌。”[15]998同时他也坦陈:“凡讲西学而能不流为奇袤者,大抵皆自制艺进身。盖制艺用心细而严理深,故能有是非之辩,与夫专从洋文入手者不同。”[15]387其以制艺为本,兼习西学的意图明显。然而,在求是学堂创办者皖抚邓华熙看来,以制艺为本,兼习西学不过是敷衍门面罢了,結果只能是“学者既非专业,教者亦非专门”。因此,求是学堂是顺着“泰西立国具有本末”的理路,实事求是地讲求西学。对于西方近代学术,求是学堂采用移植方法,开设的西学科目既有“语言文字、翻译、策学、各国史鉴、格致、测量等学”,又有分年设置的“洋文”具体科目,还特别重视算学。邓的继任者王之春更是在奏折中直接指出:“欲讲西学,非人人学算不可。欲人人学算,非专设学堂并天下书院兼习不可。犹之读经必先知小学,否则不能通经。若讲西学而不习算,必不能通西学也。”王之春:《皖抚王奏请广设算学专门学堂折》,甘韩辑:《皇朝经世文新编续集》卷5下《学校》,光绪二十八年(1902)商绛雪斋书局影印本,哈佛燕京图书馆藏,第5页。对于中国传统学术,则采用转化方法,按照西方学科体系进行整合,将“四部之学”转化为“七科之学”。其中,文学、史学得以保留。不过,经学却因无法与西学的分科规矩尺度相对应,缺乏实用性,最终被挤压到晨间,难称一科。一言以蔽之,中国传统学术中的经学在新式学堂中日渐式微是不争的事实。就整体而言,学科体系上的中西并重是大势所趋,1902年敬敷书院(后改为安徽大学堂)的课程最终被确定为“以经史为先,端品励行为本,讲求算术测绘,为天文舆地及格致化学之阶,然后辅之以各国语言文字”。王之春:《皖抚奏设学堂折》,甘韩辑:《皇朝经世文新编续集》卷5上,学校,第2425页。

总之,在清季复杂的社会文化环境下,以省城书院为代表的传统高等教育机构在内部变通动力和新(西)式学堂及学制系统所带来的外部竞争压力共同作用下,其组织结构、基本职能和精神文化经历了再变换、再定位、再塑造的曲折过程,客观推动了区域高等教育的发展与变革,而其中所蕴含的传统文化、西方文化与中国高等教育近代化的关系等问题则值得进一步探讨。同时,高等教育也是一个历史的、动态的概念,在不同的社会以及同一社会的不同的历史阶段,表现出不同的形态或模式。[44]7诚如英国学者哈罗德·珀金所言:“一个人如果不理解过去不同时代和地点存在过的不同的大学概念,他就不能真正理解现代大学。”[45]49以微观视角审视安徽敬敷书院和求是学堂同城并存及演变历程,不只为勾画清季中西学之争的区域形态,更为把握当下区域高等教育发展与变革的历史逻辑,探寻其在适应社会需求与尊重自身发展逻辑之间的平衡。

参考文献:

[1] 郭書愚.“在传统中变”:清季安徽的学术沿承与“存古”履迹[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2017(1):8391.

[2] 邓洪波.中国书院史[M].上海:东方出版中心,2004.

[3] 朱寿朋.光绪朝东华录[M].北京:中华书局,1960.

[4] 书院落成[N].申报,189795(1).

[5] 程必定,汪青松.皖江文化探微——首届皖江地区历史文化研讨会论文选编[C].合肥:合肥工业大学出版社,2005.

[6] 谓知.安徽近代高等教育的标志性建筑——安徽大学红楼及敬敷书院旧址[N].中国文物报,201569(4).

[7] 皖省官报[N].申报,18961112(9).

[8] 清德宗实录:卷393[M].北京:中华书局,1987.

[9] 邓华熙.邓华熙日记[M].马莎,整理.南京:凤凰出版社,2014.

[10] 桑兵.清代稿钞本续编:第67册[M].广州:广东人民出版社,2008.

[11] 余英时.钱穆与中国文化[M].上海:上海远东出版社,1994.

[12] 赵尔巽,等.清史稿[M].北京:中华书局,1977.

[13] 姚永概.慎宜轩日记[M].沈寂,点校.合肥:黄山书社,2010.

[14] 王立中.黟县名宿胡敬庵先生逝世[J].学风,1936(6):35.

[15] 于荫霖.于中承(荫霖)奏议·悚斋日记[M]//沈云龙.近代中国史料丛刊第23辑.台北:文海出版社,1966.

[16] 皖省官报[N].申报,1898613(10).

[17] 郑观应.盛世危言[M].陈志良,选注.沈阳:辽宁人民出版社,1994.

[18] 实事求是[N].申报,189846(2).

[19] 高正方.清末的安徽新教育(上)[J].学风,1932(8):3036.

[20] 郑大华.湖南时务学堂研究[M].北京:民主与建设出版社,2015.

[21] 张仲礼.中国绅士——关于其在19世纪中国社会中作用的研究[M].上海:上海社会科学院出版社,1991.

[22] 全国图书馆文献缩微复制中心.清道光光绪各省原奏折片存稿[Z].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2010.

[23] 黄炎培.清季各省兴学史(续)[J].人文,1930(9):1936.

[24] 刘训华.清末浙江学生群体与近代中国[D].上海:上海大学,2010.

[25] 苏云峰.中国新教育的萌芽与成长(18601928)[M].北京:北京大学出版社,2007.

[26] 王鹤鸣,施立业.安徽近代经济轨迹[M].合肥:安徽人民出版社,1991.

[27] 王铁崖.中外旧约章汇编:第2册[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1957.

[28] 桑兵.历史的本色——晚清民国的政治、社会与文化[M].桂林:广西师范大学出版社,2016.

[29] 陈旭麓.近代中国社会的新陈代谢[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2017.

[30] 罗志田.道出于二——过渡时代的新旧之争[M].北京:北京师范大学出版社,2014.

[31] 皖垣小志[N].申报,18991215(9).

[32] 郭因.中国地域文化通览(安徽卷)[M].北京:中华书局,2013.

[33] 左玉河.从四部之学到七科之学——学术分科与近代中国知识系统之创建[M].上海:上海书店出版社,2004.

[34] 王之春.王之春集[M]. 赵春晨,等校点.长沙:岳麓书社,2010.

[35] 龙眠山色[N].申报,1901413(3).

[36] 建造学堂[N].申报,189779(2).

[37] 冯煦.皖政辑要[M].合肥:黄山书社,2005.

[38] 洪湛侯.徽派朴学[M].合肥:安徽人民出版社,2005.

[39] 清德宗实录:卷548[M].北京:中华书局,1987.

[40] 方激.帝国的回忆——《泰晤士报》晚清改革观察记[M].重庆:重庆出版社,2014.

[41] 学堂迁地[N].申报,1902731(2).

[42] 纪安庆学堂[N].大公报,1902621(5).

[43] 舒新城.近代中国教育史料[M].北京:中国人民大学出版社,2012.

[44] 张亚群.科举革废与中国高等教育近代化[M].武汉:华中师范大学出版社,2005.

[45] 伯顿·克拉克.高等教育新论——多学科的研究[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001.

责任编辑:钱果长