药棒循经敲打技术对中风恢复期患者肢体拘挛改善的护理观察※

李雪芬 胡立芹

(1 北京中医医院平谷医院针灸一科,北京 101200;2 北京中医医院平谷医院护理部,北京 101200)

肢体拘挛是中风恢复期常见的临床症状,患者常因为肢体拘挛而出现牵张反射亢进为特征的肌张力增高状态,导致患者生活质量下降,改善患者的肢体拘挛症状是临床治疗、护理的重点和难点。本研究采取随机对照的观察方法,以改良的Ashworth 分级评分作为评价指标,探讨药棒循经敲打技术在中风恢复期肢体拘挛症状的中医护理效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2016 年11 月—2018 年10 月于针灸一病房、针灸二病房住院的中风恢复期患者100 例,随机分为观察组和对照组,各50 例。患者因肢体疼痛或中途退出导致5 例脱落,观察组3 例,对照组2 例,纳入统计95 例。观察组47 例,男28 例,女19 例;平均年龄57.7 岁;病程4~12 个月,平均病程8 个月。对照组48 例,男35 例,女13 例;平均年龄60.4 岁;病程4~12 个月,平均病程8 个月。2 组在性别、年龄及病程方面差异均无统计学意义,基线一致,可比较。

1.2 诊断及纳入标准(1)西医诊断标准:参照中华医学会神经病学分会脑血管病学组制定的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》拟定,患者经头部CT 或MRI检查支持诊断;(2)中医诊断标准:根据1996 年国家中医药管理局脑病急症协作组制定的《中风病诊断与疗效评定标准》拟定;(3)患者神志清楚,生命体征平稳,未合并严重的心肺肾功能障碍、重症糖尿病及精神病史;(4)无影响功能恢复的其他神经或肌肉骨骼疾病;(5)病程最短2 周,最长6 个月;(6)年龄30~75 岁;(7)既往无运动功能障碍者;(8)签署知情同意书者。同时具备以上条件者纳入本观察。

1.3 排除标准(1)不符合纳入标准者;(2)合并消化道出血、心梗、心衰、房颤、支气管肺炎持续1 周以上、肺水肿、肾功能不全、糖尿病等其它脏器疾病而影响恢复者;(3)年龄<30 岁,或>75 岁者;(4)意识不清,不能表达主观不适症状者;(5)病程<2 周,或>6 个月者;(6)对药物或桃木过敏者;⑦凝血机制障碍者。

1.4 研究方法

1.4.1 对照组 按照中风恢复期护理方案进行常规护理,根据患者具体情况,由专职康复师进行相应的康复训练,包括作业疗法、运动疗法、ADL 训练。

1.4.2 观察组 在对照组的基础上,采用药棒循经敲打技术。以桃木为原料,根据叩打部位不同,制成长22~55 cm圆柱形的木棒,表面打磨光滑,取舒筋活络外治方:(1)气虚血瘀证:生黄芪15 g,鸡血藤30 g,桂枝20 g,桑枝20 g,伸筋草20 g;(2)痰瘀内阻证:陈皮15 g,鸡血藤20 g,茯苓20 g,泽泻15 g;(3)气阴两虚证:生黄芪10 g,生地黄10 g,鸡血藤15 g,牛膝15 g,桑寄生20 g。根据临床医师辨证选择其中之一,用水泡30 min,煎煮40 min,留取药液。操作步骤:患者先取舒适卧位,护士左手持外用药液,右手持棒,一边向患者拘挛肢体涂药液,一边运用药棒沿患侧手足三阴经和手足三阳经用药棒敲打手法由近端向远端、缓慢、柔和地反复进行叩击,然后引导活动上肢、下肢各关节,频率40~100 次/min,叩击力量是在放松状态下以患者局部肌肉能耐受为度,叩击时间每次15 min,感觉局部发热或使局部皮肤潮红,每日治疗1 次。5 次为1 个疗程,疗程间休息2 d。为了保证科研的严谨性,制定了药棒技术操作规范、流程图、以及考核标准,并对临床护士进行统一、规范的培训和考核,考核合格后进行临床操作。

1.5 观察指标 由护士评定改良的Ashworth 分级评分[1]。分别于入组操作前与操作后1 周、2 周、3 周、4 周进行评定。

1.6 疗效评定标准 改良的Ashworth 分级评分:无肌张力增加评1 分;肌张力轻度增加,受累部分被动屈伸时,在ROM 之末时呈现最小的阻力或出现突然卡住和释放评2 分;肌张力轻度增加,在ROM 后50% 范围内出现突然卡住,然后在ROM 的后50% 均呈现最小的阻力评3 分;肌张力较明显地增加,在大部分ROM 中,肌张力均较明显地增加,但受累部分仍能较易地被移动评4 分;肌张力严重增高,被动运动困难评5 分;僵直,受累部分被动屈伸时呈现僵直状态而不能动评6 分。

1.7 统计学方法 统计分析采用IBMSPSS 25.0 统计分析软件,计量资料符合正态分布采用均数±标准差表示,计量资料不符合正态分布采用中位数(四分位数间距)表示,符合正态分布与方差齐性的2 组间计量资料比较采用两独立样本t 检验,不符合正态分布与方差齐性的2组计量资料比较采用非参数Mann-Whitney U 检验,配对设计计量资料比较,差值符合正态分布采用配对t 检验,差值不符合正态分布采用非参数Mann-Whitney U 检验;计数资料采用构成比表示,成组四格表计数资料符合条件采用Pearson 卡方检验,不符合条件采用Pearson 连续校正卡方检验或Fisher 确切概率法;P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

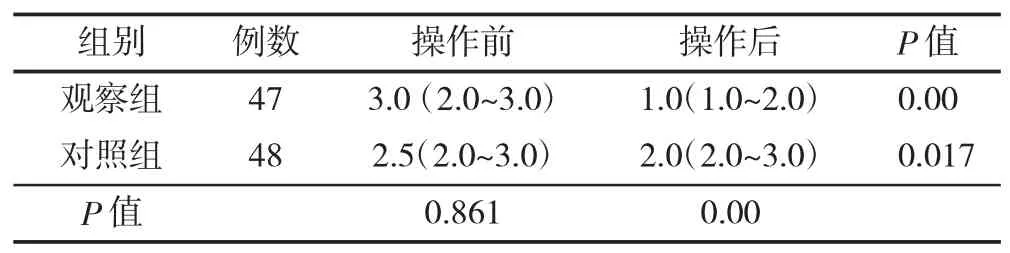

观察组与对照组相比,痉挛评分在操作前差异无统计学意义,操作后2 组差异有统计学意义,且操作前后差异有统计学意义。见表1。

表1 2 组中风恢复期患者痉挛评分比较 (分)

3 讨论

3.1 药棒循经敲打技术可以改善中风后瘫痪肢体痉挛 本研究通过观察药棒循经敲打技术(观察组)与常规护理(对照组)对中风后瘫痪痉挛Ashwoth 评分比较,2 组操作前比较差异无统计学意义(P>0.05),操作后比较差异均有统计学意义(P<0.05),且操作后观察组与对照组差异有统计学意义(P<0.05),表明观察组疗效明显优于对照组。说明药棒循经敲打技术在降低中风后瘫痪肢体痉挛方面有一定的优势。

3.2 药棒循经敲打技术治疗中风后瘫痪肢体痉挛的作用机理分析 中风后肢体痉挛是由于脑卒中后高级中枢丧失了对随意性运动功能的控制,出现低位中枢控制下以痉挛为基础的异常运动模式。表现为主动肌群的张力逐渐增大甚至亢进,最终发展为痉挛,而非优势肌群(拮抗肌群)的肌张力很弱,甚至缺如。因此治疗本病的重点是抑制主动肌的肌张力,兴奋拮抗肌群。

人体肌肉及皮肤等感受器分布着丰富的游离神经末梢及环层小体、肌梭等,可将外界机械刺激转换为相应的神经冲动。药棒循经敲打技术就是通过刺激这些感受器,将这些刺激转换为相应的神经冲动,传入到各级中枢,经过传出神经引起相应的变化,达到打破脑卒中引起的肢体异常运动模式,促进正常功能模式的形成和恢复的功能。既往已有文献证明,药棒穴位治疗对肢体痉挛有很好的疗效,潘智美等[2]认为药棒穴位治疗可通过对肢体肌肉过节的推按增加对患肢的良性刺激输入,有助于大脑功能的重塑。朱国祥等[3]发现针灸结合中药湿热敷治疗中风后上肢高痉挛,温热作用能使Golgi 腱器官活性化,抑制γ 纤维活动性,从而使痉挛强直得到缓解。梁焕英等[4]对42 例脑卒中患者进行药棒循经按法治疗观察研究,已证实西药常规治疗及康复训练配合药棒治疗脑卒中偏瘫有较好效果。

中风后肢体痉挛是因左右阴阳失衡导致。《素问·阴阳应象大论》:“左右者,阴阳之道路也,”《素问·调经论》:“左盛则右病,右盛则左病,”指出左右正邪盛衰失调,阴阳失衡,左或右发病致偏瘫。《难经·二十九难》更云:“阴跷为病,阳缓而阴急;阳跷为病,阴缓而阳急。”中风后痰瘀痹阻,脉络失和,患者患侧上肢内侧屈肌占优势,则挛缩屈曲状,属阳缓而阴急,阳虚阴盛之证;下肢以外侧伸肌占优势,呈现外旋过伸状,属于阴缓而阳急,阴虚阳盛之证。故治疗需从阴阳经配合同治,二者同用,可起到从阳引阴,从阴引阳的作用,以达阴平阳秘。本研究药棒循经敲打技术通过敲打患侧手足三阴经和手足三阳经使患侧肢体气血和畅,脉络通利,改善痉挛的目的。龚帆等[5]认为药棒对于中风后偏瘫患者,可促进患肢功能恢复,改善神经功能,消除肢体肿胀、麻木等症,能预防偏瘫后关节黏连及肌肉萎缩。谭凯文等[6]发现药棒治疗能缓急止痛、养血活血、通经活络,使患者偏瘫肢体疼痛得到缓解。

我科运用“舒筋活络外治方”,采用药棒循经敲打技术疏通经络,治疗中风恢复期肢体拘挛,“外治方”具有舒筋活络、补气、活血的作用。根据不同方药的配伍,气虚血瘀者取益气通络之功效,痰瘀内阻者取祛湿、化痰通络之功效,气阴两虚者取补肝肾、强筋骨之功效。覃勤等[7]认为将药物涂擦于瘫痪肢体,药物渗入到局部皮肤,加之按揉和敲打改善局部血液循环,使偏瘫肢体得到气血滋养,功能恢复,疼痛减轻消失。

3.3 药棒循经敲打技术提高了中风后肢体痉挛患者的舒适度 在研究过程中发现,实施药棒的患者(观察组)通过缓解肢体拘挛,放松肌肉,提高了患者的舒适度,米正萍[8]认为舒适护理是现代护理学倡导的新型服务模式之一,当患者身心不适时,对护理的依从性会有所降低。通过为患者进行药棒循经敲打技术,鼓励患者说出自身感受,积极调动患者主观能动性,提高患者的护理依从性,达到尽早康复的目的。

通过观察本研究,发现入组患者整体病程相对较短,年龄相对较轻,痉挛程度相对较轻,因而可能改善效果较为明显。但是对于痉挛评分较高的患者,治疗效果是否有效,需进一步总结研究。

4 结论

本疗法是对中风恢复期肢体拘挛有益的护理补充治疗,丰富了该病中医护理干预手段,且操作方便,使用器具简单,适用范围广,方便易行,患者依从性高,体现了独特的中医护理优势,能在护理工作中普遍开展应用,值得进一步临床研究及推广。