《古今和歌集》中的“香”

安佰洁

摘 要: 《古今和歌集》共有24首用了“香”(香氣)字,显示当时歌人对香气的重视。这些“香”的主体显示出明显的季节性、文化性、情感性和技巧性。这些特点扎根于平安时代形成的四季观和贵族的香薰文化;不仅与自然相关,还融入情感,由“香”可以联想到恋人。在处理与“色”(颜色)的关系时,运用了曲折的思路和表达方式,展示了《古今和歌集》特有的理知性思维。

关键词: 古今和歌集 “香” 季节

编撰于平安时代前期的《古今和歌集》(以下简称为《古今集》)共收录约1100首和歌,其中有24首出现“香”一字。成书于奈良时代前期的《万叶集》共收录约4500首和歌,却只有两首提及“香”字。从比例看,《古今集》对“香”的关注不能不谓之强。

平安时代以前,已经能看到人们对花等自然物的气味的兴趣。如《古事记》中就有一首歌谣:“孩子们,走呵,去挖野蒜吧!在挖野蒜的路上橘花喷香。”

“在古代日本,人们已经拥有对‘香(气味)的感知。从某个意义来说古代人的嗅觉更敏锐。但是他们对香与臭的感知,仅是周围自然界的气味的本能意识而已”[1](42-43)。尽管奈良时代人们熟知自然界的气味(香),但是对气味的抽象认识并不深入,于是《万叶集》中咏唱“香”的和歌极少。在《古今集》时代,因为对“香”的认识已经不只是本能的感知,增加了更多理性思考和主动认知,并且融入当时贵族的文化生活和精神生活之中,所以“香”被歌人重视。

一、“香”的主体的季节性

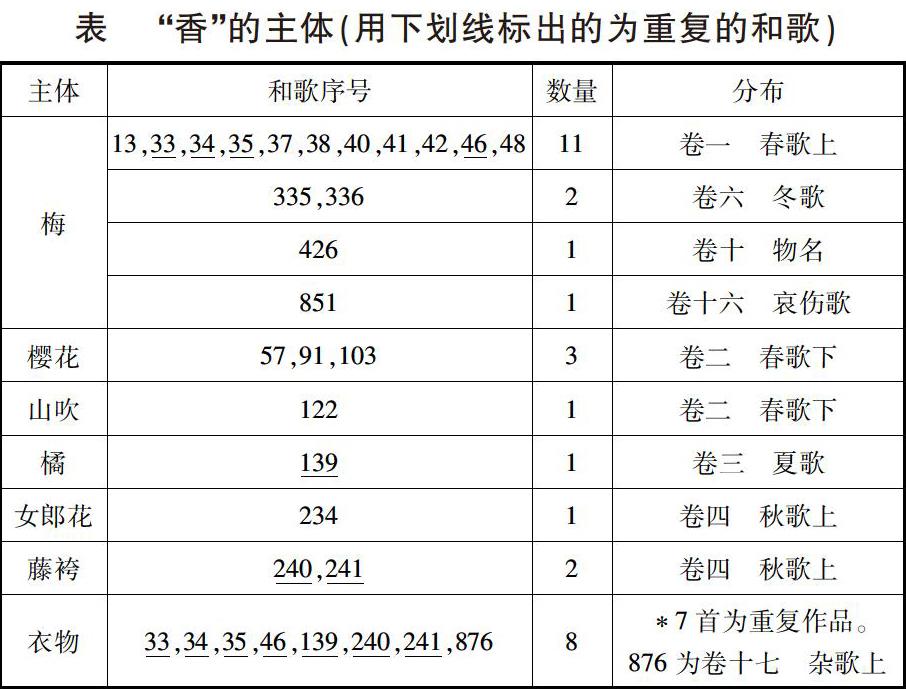

《古今集》中提到“香”字的24首和歌及其所咏的“香”的主体如下表所示。

表 “香”的主体(用下划线标出的为重复的和歌)

由上表可以看出,24首和歌中除了426、851、876这3首外,其他均为四季歌。这3首非四季歌的作品中,也有2首咏了四季风物中的梅。

“香”的主体不仅有香气浓郁的梅,还有香气淡的樱花、山吹、橘、女郎花、藤袴。在这些和歌中,11首咏梅的排列在卷一(春歌上),是代表早春的风物;随着季节推移,出现了樱花和山吹,排列在卷二(春歌下);橘是夏天的花;女郎花和藤袴是秋天的花;最后2首咏雪中白梅的和歌排在了卷六(冬歌)。《古今集》时代的歌人通过花香的变化感知季节的变化,通过“香”表现季节的推移。这种构思是与当时人们的季节观相联系的。

《古今集》确立了用季节分卷的标准,将春歌(上·下)、夏歌、秋歌(上·下)、冬歌列于二十卷的最前面,体现了当时对季节的重视。而且四季歌的各卷内部也是按照细微的季节变化来排列和歌的。这种分卷方式和排列方式是之前的《万叶集》不具备的,深刻影响后世和歌集的编撰思路。由此可以看出,这个时代已经形成了比较理性的季节观。香气正是能够体现季节变化的自然界的表现之一。敏锐地感知着季节推移的歌人深切关注着四季风物的变化,香气必然会吸引他们的注意力。也就是说,咏“香”是和当时文学风潮和季节观相契合的。

二、“香”的文化性

从上表可以看出,“香”的主体除了各种花外,还有衣物,共8首,占了很大比重。33、35、46、139皆用了“袖”一字;34虽然没有直言“袖”,却提到了衣物,而且根据整首和歌的意思和和歌的排列,将其理解为“袖”是妥当的。240、241皆把藤袴的花香比喻成人的衣服上(袴)的香气。这些存在于衣物上的“香”,便是当时贵族生活中不可或缺的“熏香”。

山田宪太郎认为,奈良时代的人工的香(香火)是佛教活动不可或缺的物品,也就是说是从属于佛教的。当时并没有成为兴趣活动,与人们日常生活联系并不密切[1](44)。但是到了平安时代,香不再依附于宗教,而是作为一种独立的兴趣活动被人们接受。奈良时代从大陆传入日本的香料在平安时代发展成用来薰衣服、头发和房间的薰香,并在贵族中广泛流行。平安贵族喜好用家传的秘法或按照自己的品位调制熏香,在“香赛”上展示、品味、评判优劣,成为一种高雅的娱乐活动。日本的六大熏香(分别名为梅花、荷叶、菊花、落叶、侍从、黑方),在905年醍醐天皇下令编撰《古今集》以前,就已经出现三种(即梅花、侍从、黑方)[2](281)。

熏香甚至成为贵族修养的一部分,也是人格的表现。制香品香作为一种社交性的素养被人重视。比如《源氏物语》第三十二帖“梅枝”中有光源氏和紫上等人配置熏香竞争的情节,每个人配置的熏香恰好就是他们本人性格的写照。

“平安时代的香文化,与熏香文化的确立同步,并深入到上流贵族的生活中”[2](281)。熏香文化激发了歌人对“香”的兴趣,对日常的“熏香”的喜好促进对自然界“香”的关注,“通过四季不同的花草树木的香气来感知气味”[1](44)。

对“香”的喜爱是扎根于实际文化生活的美意识的体现。可以说,熏香文化开拓了对美的追求的新领域,用了“香”字的和歌的增多就成为必然。

三、“香”的情感性

33、35、46、240、876中皆提到了一种文化现象,叫做“移香”。所谓的“移香”,指的是香气由一种物体沾染到另一种物体上,也是贵族熏香的乐趣之一。在深入贵族社会的薰香文化的背景下,人们将自然界中的香和熏香联系在一起。33说不知是谁的衣袖上的香气沾染到梅花上;35、46相反,说梅花的香气沾染到衣袖上;240说的是由袴的余香联想到人;876说的是借宿的人家的衣服的香气沾染到自己的贴身衣物上。通过这些和歌将“移香”作为回忆的素材,表达对凋零梅花的留恋、对昔日情人或好友的眷念。这里的“香”已经不仅仅是香气,更重要的是成为触发情感的媒介,或者说是情感的符号。

在盛行于平安贵族之间的熏香文化的背景下,熟悉的人之间可以通过衣服上散发的香气判断这个人是谁[3](31)。在平安时代的物语中经常有这样的情节描写。比如《源氏物语》第三帖“空蝉”中讲,虽然空蝉被光源氏吸引,但是迫于身份拒绝了光源氏的求爱。光源氏夜访空蝉时,衣服上的熏香暴露了其行踪,所以空蝉得以逃脱:“这时候,她好像听到什么声音,又嗅到那熟悉的熏香。她抬起头来,分明看见换上夏用单层薄帷的几帷边正有人影蠕动着。她一时间吓呆了,连忙抓了一件薄薄的丝裳遮着身子,悄悄地溜了出去。”再如第四帖“夕颜”中,描写光源氏仔细观看夕颜的侍女送来的扇子的场景时,有这样一句话:“那上面微微染着一股物主的香泽,难免教人心旌摇荡。”熏香成为恋人的象征和情感的媒介。这种文化现象反映到了和歌中,如34和139:前者说的是闻到梅花的香味误认为是恋人袖中的香味,后者说闻到橘花的香味回忆起恋人袖中的香味;两者都将“香”与恋人相连,寄托了对恋人的思慕。

四、“香”与“色”的搭配的技巧性

在這24首和歌中,有9首出现了“色”(颜色)与“香”的搭配,占了三分之一以上。歌人同时动用了视觉和嗅觉,敏感地捕捉到花的颜色和气味的特征,作为美的要素进行咏唱。这种“色”与“香”的搭配并非自古以来就有,《万叶集》中没有一首与“色”共同出现。可以说《古今集》同时咏“香”与“色”是这个时代的特征。这9首和歌可以分成两类。第一类是将“色”和“香”并列,和歌序号分别是37、38、57、122、851。第二类是比起“色”来说更注重“香”,和歌序号分别是33、41、91、335。

第一类和歌中,歌人同时用了视觉和嗅觉对自然界的美进行了把握。这些和歌中将“色”和“香”并列为花的两个要素。从措辞来讲,37用的是“色香”,38、57和851用了表示并列的助词将二者联系在一起,122用了表示添加的助词同时赞美了二者。

第二类和歌将重点放到“香”上。如第41首和歌赞美了黑夜中梅花浓郁的香气。“黑夜”遮挡了视觉,使“色”失去作用,使“香”充分发挥作用。虽然黑夜中人们无法看到“色”,但是无法被黑夜阻挡的“香”的存在鲜明了起来。但是这首和歌的妙处不只如此。诉诸视觉的“色”在暗夜中是看不见的,因为无法隐藏的香气,梅花的形象浮现了出来。在这个过程中存在感觉世界的双重转换。其一是由视觉向嗅觉的转换:“香”原本是依靠嗅觉感知的,却运用了“隐藏”这样一个视觉层面的单词形容;光线的阻挡使感知的中心由视觉转移到了嗅觉上。其二是由嗅觉向视觉的转换:通过飘来的香气感知到梅花的所处。也就是说通过诉诸嗅觉的“香”感知到梅花的样态(“色”)。自由移动的香气充分发挥作用。从内容看是“香”及通过“香”感受到的“色”,而从和歌整体来看是两种感觉之间的转换。

再如91说“色”被春霞遮掩而且无法看到,所以“香”就承担了让人感知的这一重要角色;335说在视觉受到障碍之时,即“白雪中难以看到白梅”之时,依赖“香”辨别梅花。

原本最能够刺激人类感官的是诉诸视觉的外表(“色”与形),但是上述和歌却将主角让给了“香”。也就是说,将嗅觉作为捕捉美的最重要手段。因为“香”比“色”更自由,更不受光线和空间的制约,更容易移动。在黑暗中、在能够造成错觉的雪中、在朦胧的霞雾中,视觉性的“色”失去功能。这个时候因为人们能通过嗅觉、即通过相对自由的“香”捕捉到花,所以花最终在人的意识中形成一个饱满的形象。这种构思体现了《古今集》歌人机敏的思辨思维和巧妙的技巧。

大冈信认为:“透过某种媒介观察事物的这种美学意识,在古今集时代已经相当明显。”[4](24)“透过某种媒介”不仅仅指通过昏暗的光线或霞雾等让视觉变得模糊,换言之不仅仅表现在视觉范畴,有时候会隔断视觉,付诸其他感觉(如嗅觉)观察事物,使事物朦胧化。这体现了《古今集》时代的歌人敏锐而纤细的感觉。“《古今集》的和歌中,比起能够看到的近处的事物,更关注遥远的事物……比如眼睛无法看到的声音和香气……也就是说,比起当前存在于眼前的事物,更喜好不在的事物、非有非无的事物”[5](66)。这样的审美取向让当时的歌人将视线投向了“香”。

五、总结

洼田空穗指出,“重视香气是(《古今集》)时代的特征”[6];藤原克己认为,《万叶集》和《古今集》这两个时代咏“香”的变化,“体现了从《万叶集》到《古今集》时代在和歌领域的巨大的变化”[5](65)。《古今集》中频繁用“香”字显示歌人对“香”的倾心。这些“香”与季节紧密相连,与人类的文化世界和感情世界紧密相连。

正如山本健吉所讲,《古今集》时代的贵族的世界是“室内性”[7](24)的,他们的生活圈子极度狭窄,生活的中心是京城,甚至是宫中宅内。这促使他们动用各种感官深刻探究周围的事物,捕捉四季的细微变化。不同的香气有不同季节的印象,也就是说香气可以显示季节。所以,以季节变化为主题之一的《古今集》不可能不重视“香”的存在。平安时代季节感的确立影响了人们对“香”的关注程度。

在这样狭窄的生活空间里,贵族发展了华丽的室内娱乐活动和社交活动,香薰文化盛行,人们表现出对香气的极大关心。在这种社会背景下,对自然界的“香”自然非常重视。另外,《古今集》歌人拥有机敏的思维,更愿意使用巧妙的技法和曲折的思路咏唱内心的情感,将人事与自然结合于和歌中。这些既是咏“香”和歌反映的特点,又解释了《古今集》多咏“香”的原因。正是有了这样的审美观、文化、情感及技巧思维的支撑,《古今集》的歌人基于现实生活,发挥诗性的想象力,才咏出不同于之前时代的“香”歌。

参考文献:

[1]山田宪太郎.香料日本的气味[M].东京:法政大学出版局,1978.

[2]吉田隆治.平安的香歌[A].学术文献刊行会.国文学年次别论文集[C].东京:朋文出版,1997:281.

[3]小泽正夫.古今和歌集[M].东京:小学馆,1978.

[4]大冈信.日本的颜色[M].东京:朝日报社,1979.

[5]藤原克己,三田村雅子,日向一雅.源氏物语——飘香、装束、祈祷[M].Wedge选书,2008.

[6]洼田空穗.古今和歌集评释[M].东京:东京堂,1960.

[7]山本健吉.日本的颜色[M].东京:朝日报社,1979.