胸椎肋骨横突螺钉技术的CT影像解剖学参数研究

沈中海,李 耀,王向阳*

1.嘉兴市第二医院嘉兴学院附属第二医院骨科,嘉兴 314000

2.温州医科大学附属第二医院骨科,温州 325000

胸椎肋骨横突螺钉固定技术由Xu 等[1]首先提出,该技术经脊柱传统后路充分剥离横突组织,将螺钉从胸椎横突垂直置入,突破横突后经过肋骨横突结合区到达前方肋骨,利用肋椎关节、胸廓的支撑力为脊柱提供一定稳定作用。由于胸椎的解剖变异性较大,因此,正确理解肋骨横突螺钉与周围神经血管、骨性结构的空间立体关系,明确螺钉长度、置钉深度、置钉角度的范围,对于该术式的开展有着重要意义。本研究通过在CT 图像上设计不同的模拟进钉点,分析胸椎肋骨横突螺钉技术解剖学参数特点,为该技术的临床应用提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2009 年1 月—2013 年10 月在温州医科大学附属第二医院进行胸椎CT 检查的就诊者中,排除胸椎病变患者(包括创伤、感染、原发或转移肿瘤、先天性畸形等),随机选取男女志愿者各50 名,年龄22 ~ 55(40.7±18.6)岁。CT 扫 描(Philips Secura 16-slice,荷兰飞利浦医疗系统)层厚为2 mm。

1.2 研究方法

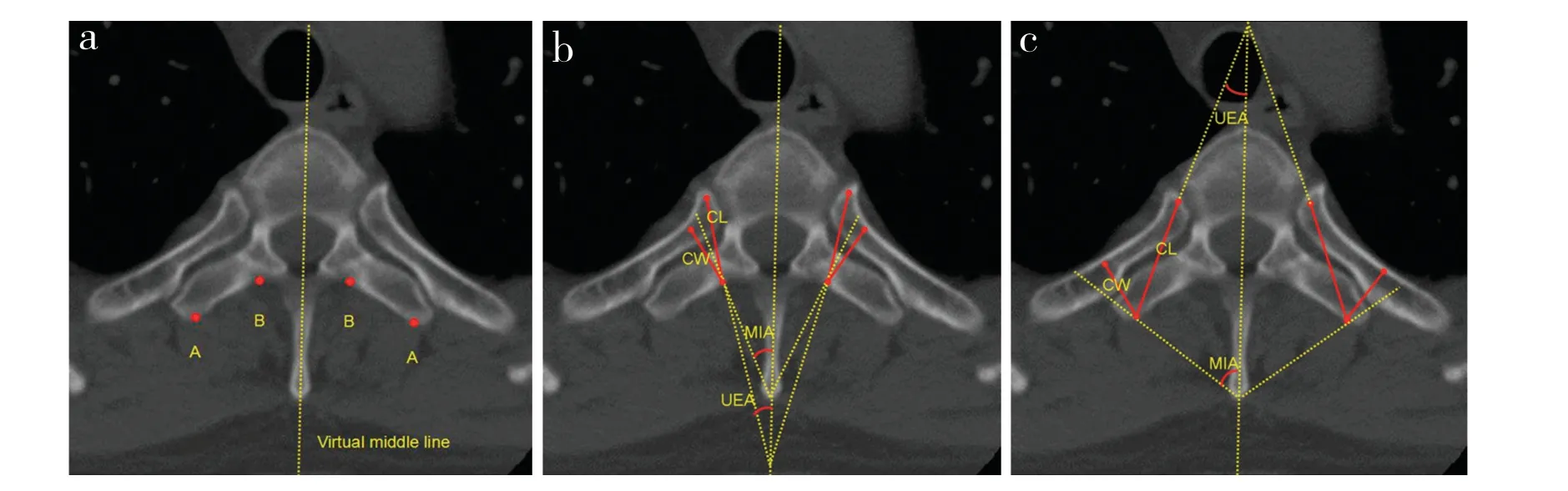

所选取影像学资料均包括T1~12节段,以T12肋骨为标记,向上第2 个节段为T10,因为肋骨呈扁椭圆形,横突呈椭圆形,在椎体横断面平扫上选取横突的最大宽度平面作为测量平面,并在该层面所显示的横突上选取2 个模拟进钉点:A 点位于所选层面肋骨横突关节表面,B 点位于横突最内侧缘(横突椎板交界处)。虚拟中线是指从椎体前缘到椎体后方通过棘突将椎体、椎管对切的一条虚拟线,用于测量角度(图1a)。所有测量均在每个层面双侧测量后取均值。根据Tian 等[2]的方法,利用Star PACS(INFINITT 公司,韩国)软件对T1~10两侧A、B 点的4个解剖学参数进行测量(图1b,c)。肋骨横突长(CL):每个椎体相应横突模拟进钉点在横断位上所能达到的最长距离。肋骨横突宽(CW):每个椎体相应横突模拟进钉点在横断位上所能达到的最短距离。肋骨横突螺钉最大内倾角(MIA):相应横突模拟进钉点和棘突尖连线(保留棘突及棘上韧带)与虚拟中线间的夹角。肋骨横突螺钉极限外展角(UEA):相应横突模拟进钉点和肋骨头连线(确保螺钉位于横突、肋骨皮质骨内)与虚拟中线间的夹角。

图1 模拟进钉点CT 影像解剖学参数测量示意图Fig.1 Schematic diagram for measurement of anatomical parameters at simulative entrance point on CT

2 结 果

2.1 模拟进钉点A各解剖学参数特点

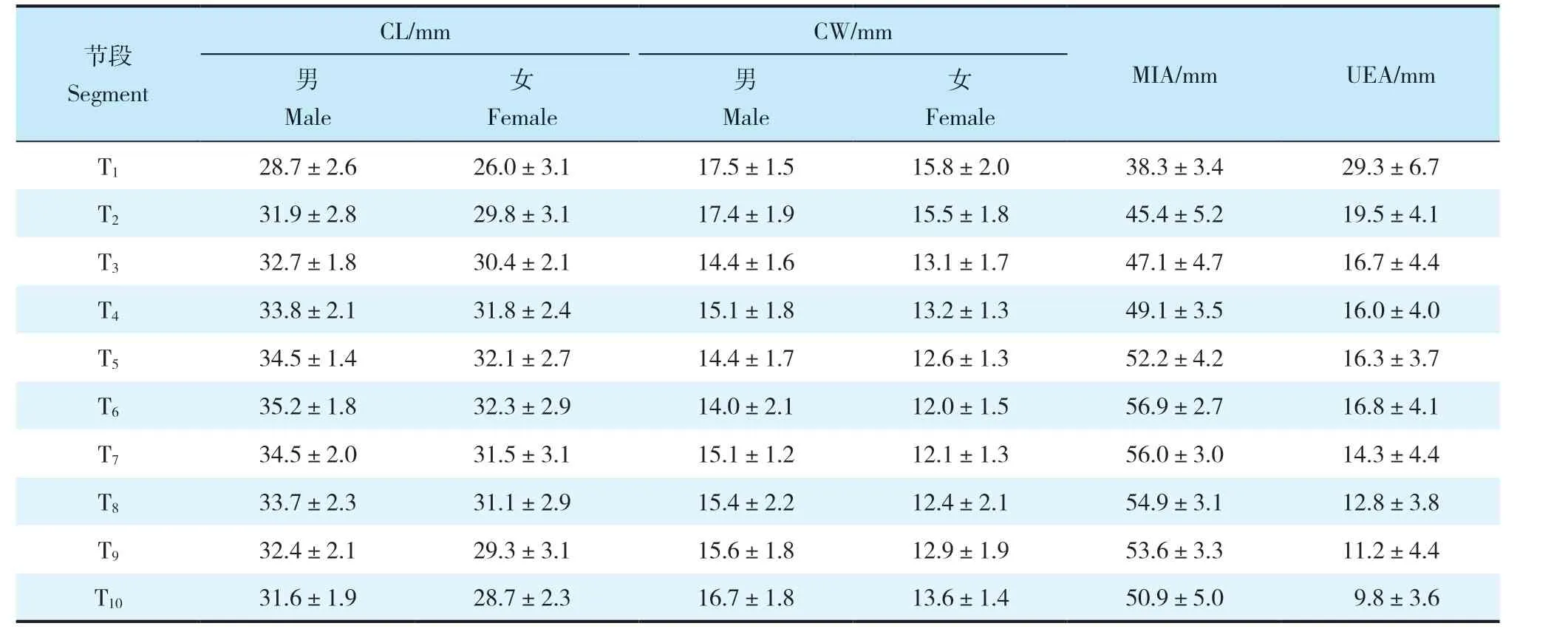

模拟进钉点A 各解剖学参数见表1。CL 最大值位于T6节段,最小值位于T1节段,以T6节段为分界点,呈先增大后减小的变化趋势。CW 最大值位于T1节段,最小值位于T6节段,以T6节段为分界点,呈先减小后增大的变化趋势。MIA 最大值位于T6节段,最小值位于T1节段,以T6节段为分界点,基本呈先增大后减小的变化趋势。UEA 最大值位于T1节段,最小值位于T10节段,呈逐渐减小趋势。

2.2 模拟进钉点B各解剖学参数特点

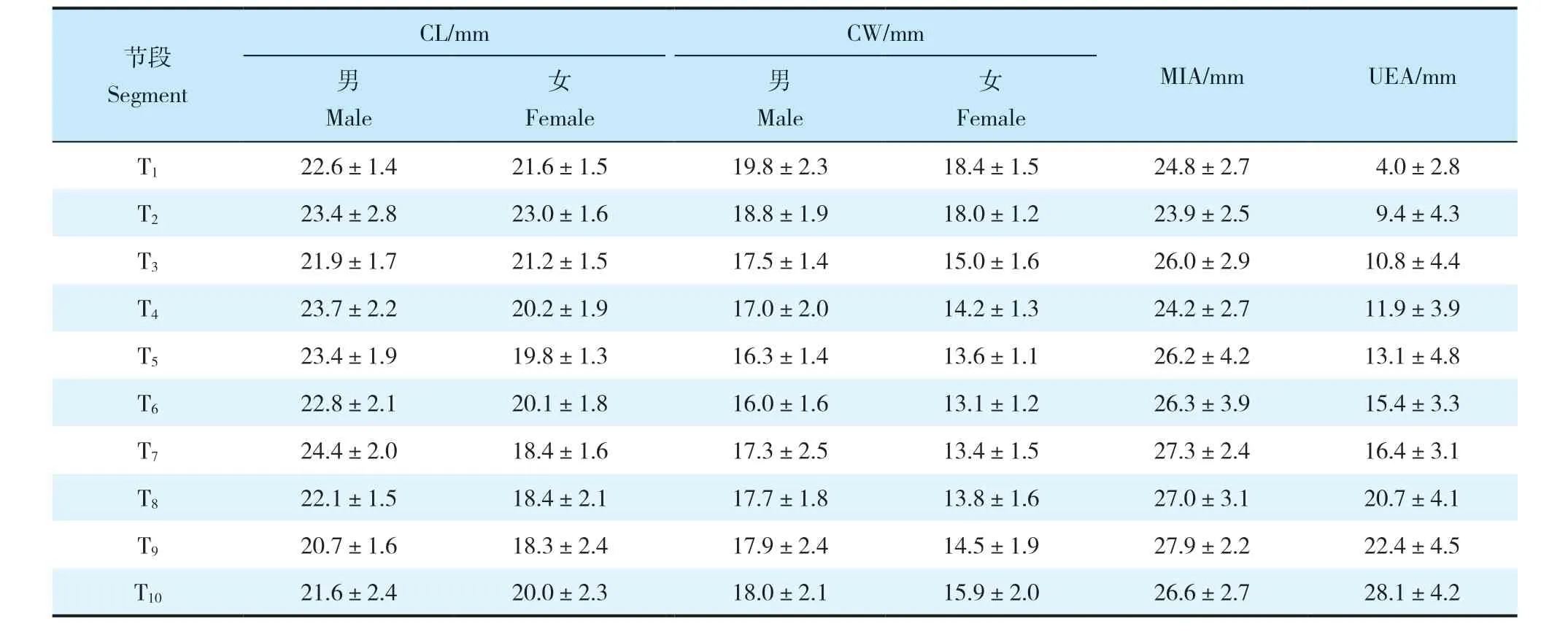

模拟进钉点B 各解剖学参数见表2。CL 最大值男性位于T7节段,女性位于T2节段;CL 最小值位于T9节段;CL 值较为平稳,最大值与最小值差别较小。CW 最大值位于T1节段,最小值位于T6节段,以T6为分界点,呈先减小后增大的变化趋势。MIA最大值位于T9节段,最小值位于T2节段;MIA 较为平稳,最大值与最小值差别较小。UEA 最大值位于T10节段,最小值位于T1节段,呈逐渐增大趋势。

表 1 模拟进钉点A各解剖学参数Tab.1 Anatomical parameters of simulative entrance point A

表 1 模拟进钉点A各解剖学参数Tab.1 Anatomical parameters of simulative entrance point A

CL/mm CW/mm Se节gm段ent M男ale Fe女male M男aleFe女male MIA/mm UEA/mm T1 28.7±2.6 26.0±3.1 17.5±1.5 15.8±2.0 38.3±3.4 29.3±6.7 T2 31.9±2.8 29.8±3.1 17.4±1.9 15.5±1.8 45.4±5.2 19.5±4.1 T3 32.7±1.8 30.4±2.1 14.4±1.6 13.1±1.7 47.1±4.7 16.7±4.4 T4 33.8±2.1 31.8±2.4 15.1±1.8 13.2±1.3 49.1±3.5 16.0±4.0 T5 34.5±1.4 32.1±2.7 14.4±1.7 12.6±1.3 52.2±4.2 16.3±3.7 T6 35.2±1.8 32.3±2.9 14.0±2.1 12.0±1.5 56.9±2.7 16.8±4.1 T7 34.5±2.0 31.5±3.1 15.1±1.2 12.1±1.3 56.0±3.0 14.3±4.4 T8 33.7±2.3 31.1±2.9 15.4±2.2 12.4±2.1 54.9±3.1 12.8±3.8 T9 32.4±2.1 29.3±3.1 15.6±1.8 12.9±1.9 53.6±3.3 11.2±4.4 T10 31.6±1.9 28.7±2.3 16.7±1.8 13.6±1.4 50.9±5.0 9.8±3.6

表 2 模拟进钉点B各解剖学参数Tab.2 Anatomical parameters of simulative entrance point B x±s

3 讨 论

椎弓根螺钉内固定技术因其贯穿脊柱前中后三柱、具有强大的三维矫形和固定作用,目前已广泛应用于脊柱外科手术。由于胸椎椎弓根的尺寸明显小于腰椎,且不同节段的形态差异较大,其置钉失败率相对较高,而且可能带来一些严重的并发症[3-4]。临床上,胸椎椎弓根螺钉置钉失败或椎体由于创伤、结核、肿瘤破坏而无法使用椎弓根螺钉时,常采用跨节段固定,但由于应力过于集中,在病变节段的连接棒和上位节段的螺钉有断钉、断棒风险[5]。因此,选择一种合适、可靠的技术来固定患椎以分散过于集中的应力,一定程度上能降低断钉、断棒风险。椎弓根外螺钉技术是一种可以采用的方式[6],但是当脊柱椎体、椎弓根破坏,无法行椎体内固定时,肋骨横突螺钉技术可能是一种更为合适的固定技术。De Iure 等[7]报道了肋骨横突螺钉技术在1 型多发性神经纤维瘤所致颈胸段畸形患者中的应用效果,认为该技术可作为补救内固定技术在解剖异常或者椎板切除时应用。

在安全地开展一项新的固定技术之前,全面、深刻的解剖学认识十分必要。从解剖学上分析,肋骨横突螺钉技术通过横突、肋骨横突结合区至肋骨这一区域,有肋骨头和相应的椎体连接的肋椎关节,在上胸椎有肋骨结节和相应椎体的横突组成的肋骨横突关节(其外侧被关节囊和韧带组织所包裹),而在中、下胸椎该关节不一定存在;在上下肋骨间有肋间血管、肋间神经穿行,在肋骨前方有壁胸膜和肺组织,以及椎体前缘的胸主动脉和食管,理论上在此区域内置入螺钉有损伤这些毗邻组织的风险[7]。因此在置钉时,应对不同节段的不同进钉点以及不同进钉角度、肋骨最前缘皮质骨到横突最后方皮质骨的安全距离进行准确评估。Xu 等[1]发现,肋骨横突关节的进钉矢状面角在T1~4节段应为80° ~ 90°,在T5~10节段应为50° ~ 70°,以确保螺钉位于肋横突关节内,实际操作时可采用垂直椎板横突平面进钉,这一点类似于徒手置钉技术的判断方法。

生物力学分析是判断一项内固定技术是否可靠有效的重要手段[8-9]。Heller等[10]对横突螺钉技术的生物力学研究发现在T1~4节段横突螺钉平均单轴极限加载强度(361.0 N)小于椎弓根螺钉平均强度(658.0 N),但在T1节段两者无明显差异。在此基础上,Little等[11]在T3~4节段失稳模型上对肋骨横突螺钉技术和椎弓根螺钉技术进行了脊柱活动度和拔出力测量,结果显示,2种技术均能降低脊柱前屈后伸、左右旋转活动度,但对于左右侧曲固定作用并不明显,其中在前屈后伸、左右旋转上,肋骨横突螺钉均不如椎弓根螺钉表现,并且肋骨横突螺钉的拔出力[(217±105)N]约为椎弓根螺钉[(782±297)N]的38%,因此认为,肋骨横突螺钉技术能稳定脊柱的三柱损伤,对于退行性疾病可提供足够的力学强度,但不能应用于严重创伤引起的三柱失稳。鉴于Little 等[11]对肋骨横突螺钉的力学测量结论以及后方韧带复合体,尤其是棘上韧带,在制约脊柱前屈、维持脊柱生理弯曲方面的重要作用[12-13],本研究在设计模拟进钉点时,采用保留棘突及棘上韧带的进钉方案,以保证更大的力学稳定性。

本研究结果发现,若选择A 为进钉点,男性CL最大值为(35.2±1.8)mm、女性为(32.3±2.9)mm,男性CL 最小值为(28.7±2.6)mm、女性为(26.0±3.1)mm;男性CW 最大值为(17.5±1.5)mm、女性为(15.8±2.0)mm,男性CW 最小值为(14.0±2.1)mm、女性为(12.0±1.5)mm;MIA 最大值为56.9°±2.7°,最小值为38.3°±3.4°;UEA 最大值为29.3°±6.7°,最小值为9.8°±3.6°。若选择B 为进钉点,男性CL 最大值为(24.4±2.0)mm、女性为(23.0±1.6)mm,男性CL最小值为(20.7±1.6)mm、女性为(18.3±2.4)mm;男性CW最大值为(19.8±2.3)mm、女性为(18.4±1.5)mm,男性CW 最小值为(16.0±1.6)mm、女性为(13.1±1.2)mm;MIA最大值为27.9°±2.2°,最小值为23.9°±2.5°;UEA最大值为28.1°±4.2°、最小值为4.0°±2.8°。在置钉时应参照上述测量数据选择合适的螺钉,避免长度过长、直径过大而导致肋骨及横突骨折、穿破肋骨前方皮质骨、损伤毗邻结构等。本研究还发现,以T6为分界点,CL 向上、向下节段均表现为减小趋势,CW 向上、向下节段均表现为增大趋势,这对不同节段螺钉长度的选择有一定的指导意义。本研究仅对CT 横断面进行研究,并未对横突纵向宽度进行测量,存在一定的局限性。但Cui 等[14]在横突形态学研究中测量得出T1~10横突纵向宽度为(11.68±0.80)mm 至(12.87±1.48)mm,亦对胸椎肋骨横突螺钉技术有一定的参考价值。

传统的胸椎椎弓根螺钉通常采用徒手置钉,较为公认的螺钉进钉点位于胸椎上关节突外侧缘与横突交界处,但具体置钉点的选择尚存在争议[15-18]。作为补救技术,将肋骨横突螺钉置于该区域所在的矢状面线上更利于与其他节段椎弓根螺钉放置连接棒,无需特别调整连接棒形状,因此,选择B 点作为进钉点更加具有临床实用价值;另外,B 点相对A 点更靠近中线,需要剥离的组织范围更小,手术创伤更小。

遗憾的是,目前并没有相关研究将肋骨横突螺钉技术与其他补救技术,如椎弓根外螺钉固定、经椎板螺钉固定、椎板下钢丝固定、椎板钩固定等技术进行生物力学比较,本研究也未对模拟进钉点进行生物力学分析。理论上,在解剖学参数可接受范围内,生物力学强度与螺钉直径、进钉深度密切相关,螺钉直径越大、进钉越深,力学强度越大[19-20]。本研究设计的2 个模拟进钉点中,A 点的CL 大于B点,推测在力学性能上A 点的极限外展角所成的进钉方式可能提供最大的力学稳定性及抗拔出力,但仍有待生物力学实验进一步研究证实。

综上所述,本研究在CT 影像学资料上为胸椎肋骨横突螺钉技术设计了2 个进钉点,并对相应的CL、CW、MIA、UEA 分别进行测量分析,结合既往研究认为,该技术可作为补救技术应用于胸椎后路内固定,适用于因椎弓根缺损、肿瘤、感染等无法应用椎弓根螺钉或者椎弓根螺钉置钉失败的患者,但应注意进钉角度并根据本研究测量数据选择合适的螺钉,避免损伤相邻结构。理论上选择在A 点进钉具有较好的力学性能,但选择在B 点进钉更适合与胸椎椎弓根螺钉进行联合内固定,增加内固定强度,降低因跨节段固定引起的断钉、断棒风险,且手术剥离范围小。本研究结论仅来自于影像学测量结果,今后仍需开展大量临床实践及生物力学实验进一步研究。