流动中国 水润金陵(上)

卢海鸣 朱明娥

2014年6月22日,在卡塔尔首都多哈举行的第38届世界遗产大会上,中国大运河被列入世界遗产名录。大运河流经的沿线城市包括江苏省境内的徐州、宿迁、淮安、扬州、镇江、常州、无锡和苏州八座城市,被国家层面认定为有运河遗产和遗产保护任务的城市,南京和泰州、南通、盐城、连云港五座城市因不在大运河沿线而被排除在外。那么,南京作为“六朝古都”“十朝都会”,自公元229年建都以来,在1700多年的历史发展进程中,它與大运河之间究竟存在着什么样的关系?我们经过全面、系统、深入梳理后发现,南京与大运河的关系经历了催生地、参与地、复兴地和共荣地的变化。

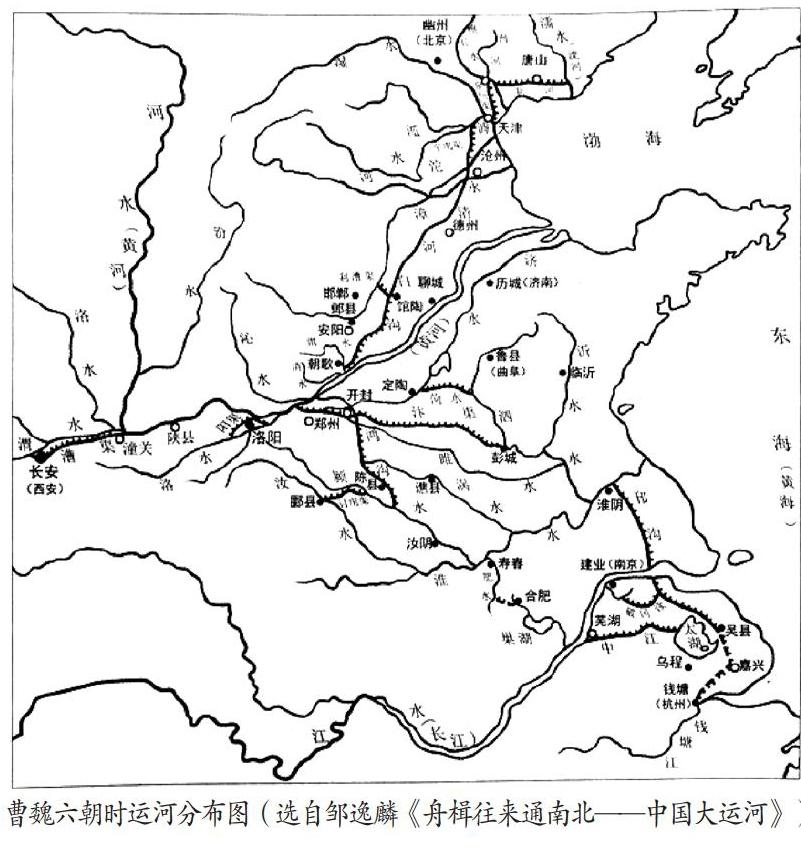

一、南京是大运河的催生地

秦汉时期,以南京为中心的江南地区远离政治中心所在的黄河流域,大片土地仍被茂密的原始植被覆盖着,尚未得到开发。我国著名史学家司马迁在《史记·货殖列传》中描述秦汉时期江南地区的经济状况时写道:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨,果隋蠃蛤,不待贾而足,地势饶食,无饥馑之患,以故呰窳偷生,无积聚而多贫。是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。”由此可见,这一时期,整个江南地区地广人稀,劳动力缺乏;火耕而水耨,生产力低下,经济活动仍旧停留在自然经济阶段。

魏晋南北朝时期,建康(今南京。孙吴时期称建业,东晋南朝称建康)成为孙吴、东晋和南朝宋、齐、梁、陈六个王朝的首都,阔步登上历史的舞台,与同时期的北方政权分庭抗礼。建康不仅是六朝政治、经济、军事和文化中心,同时也是我国南方地区的漕运中心。随着建康成为都城,以建康为中心的江南经济迅速发展起来,江南地区刀耕火种、贫穷落后的局面得到根本性改观。

孙吴时期,孙权定都建业,开创了南京的建都史。面对江南地广人稀、生产力低下的现状,吴大帝孙权为了解决都城建业军粮和民食问题,广泛实行军屯和民屯,大力发展经济,同时开凿破岗渎(梁朝开凿上容渎,取代破岗渎),沟通建业与经济发达的三吴(苏州、吴兴和绍兴)地区之间的联系,从而在与曹魏和蜀汉抗争中立于不败之地。

西晋末年,中原地区出现五胡乱华、十六国纷争的局面,大批北方人为逃离战乱,纷纷渡江南迁,史称“衣冠南渡”。其结果是,不仅给南方带来了大量劳动力、先进的生产工具和生产技术,还带来了社会财富的转移,为南方经济的发展提供了资金。

东晋定都建康后,南方政局较同时期的北方和长江上游稳定,为经济发展提供了良好的社会环境。经过约100年的开发,人民安居乐业,基本上实现自给自足。《晋书》卷26《食货志》称:“至于末年,天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

刘宋时期,经济进一步发展。宋文帝元嘉年间(424—453),社会经济空前繁荣,史称“元嘉之治”。刘宋孝武帝大明年间(457—464),社会经济持续稳定发展。《宋书》卷54《孔季恭等传论》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土(指会稽郡)带海傍湖,良畴亦数十万顷,膏腴上地,亩值一金,鄠(今陕西西安市鄠邑区)、杜(今陕西西安西南)之间,不能比也。荆城(指荆州)跨南楚之富,扬部(指扬州,包括今天的江苏、浙江、上海、江西及安徽南部、福建北部)有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。”

齐武帝永明年间(483—493),社会经济仍保持发展的势头。《南齐书》卷34《良政传》称:“永明之世,十许年中,百姓无鸡鸣犬吠之警,都邑之盛,士女富逸,歌声舞节,袨服华妆,桃花绿水之间,秋月春风之下,盖以百数。”

梁武帝时期是六朝发展的鼎盛时期。《梁书》卷3《武帝纪下》称:“征赋所及之乡,文轨傍通之地,南超万里,西拓五千。其中瑰财重宝,千夫百族,莫不充牣王府,厥角阙庭。三四十年,斯为盛矣。自魏晋以降,未或有焉。”

六朝时期,以建康为中心,形成了一批新的商业城市。据《隋书》卷31《地理志下》记载,建康以东有京口(今镇江)、吴(苏州)、山阴(今绍兴),以西有寿春、九江、襄阳、江陵、成都,以南有番禺(今广州)。

公元589年,隋灭陈,对建康城“平荡耕垦”,夷为农田,并将连接秦淮河与三吴之间的破岗渎和上容渎湮塞废弃,建康由于都城地位的丧失,商业都会的地位随之也丧失了。唐朝诗人留下了大量的怀古诗,在他们的笔下,往日繁华的六朝都城变得荒芜不堪,如李白《登金陵凤凰台》感叹:“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。”刘禹锡《朱雀桥》写道:“朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。”

值得注意的是,经过六朝300多年的开发,江南的经济异军突起,与黄河流域共同成为中国的又一个粮仓。范文澜先生在《中国通史简编》修订版本第二编中评价道:“在东晋南朝时期,长江流域开发出来了,使隋唐封建经济得到比两汉增加一倍的来源;文化事业发展起来了,使隋唐文化得到比两汉提高一层的凭藉。东晋南朝对历史是有贡献的,不能因为政治上的偏安,轻视它们的贡献。”江南经济的开发可以说是隋代大运河开凿的一个直接诱因,换言之,以建康为中心的元朝政权对江南经济的开发起到了决定性作用,南京是名副其实的大运河的催生地。

在隋炀帝开凿大运河之后,以建康为中心的水运体系被大运河所取代,形成以扬州为中心的水上运输网络体系。扬州也取代建康,成为隋唐时期南方的政治、经济和文化中心。

二、南京是大运河的参与地

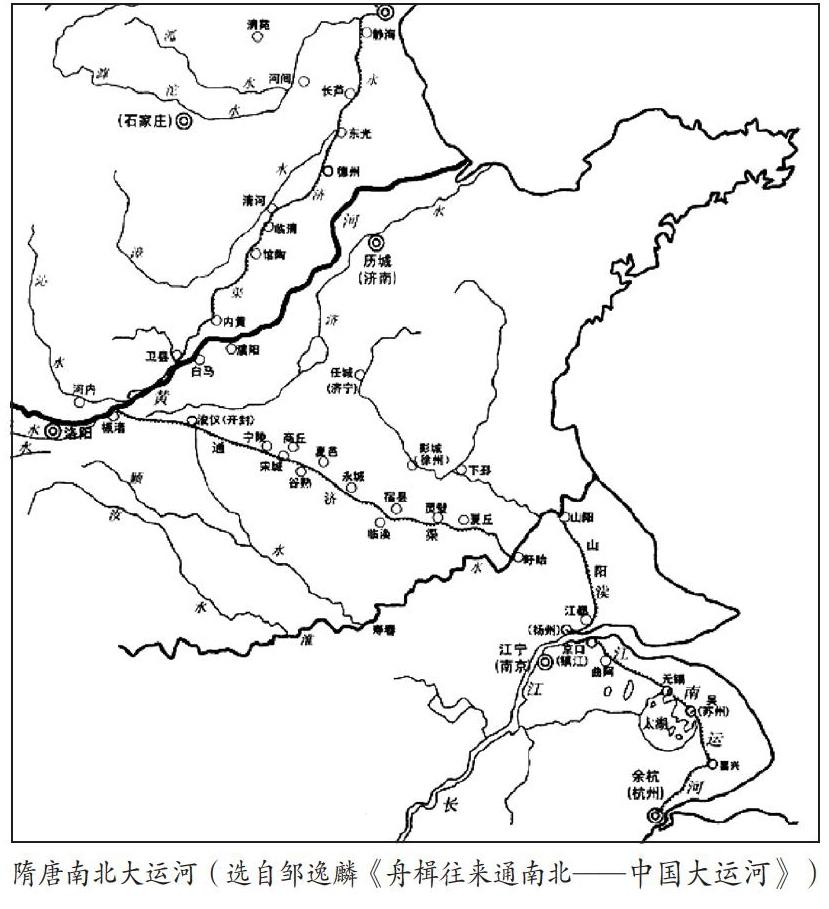

从隋唐到五代宋元近800年间,中国的政治中心发生了由西向东、由北向南、由南向北的反复摆动。除了五代十国的都城短暂地遍布大江南北之外,主流朝代的都城经历了隋朝长安(今西安)和洛阳、北宋汴京(今开封)、南宋临安(今杭州)、元代大都(今北京)的变化过程,因此,历代漕运中心也随之变化。但是,江南地区作为中国的粮仓这一地位得到了巩固和加强。

这一时期,伴随着政治中心的频繁变迁,南京的政治地位也不断变化,与大运河的关系也时疏时密,但自始至终是大运河经济活动的参与地。

隋唐时期,在中华大地上,发生了两个影响中国历史进程的巨大变化。

一是经济中心的变化。经过六朝300余年的开发,长江中下游经济区在隋唐时期正式形成,并在“安史之乱”后取代黄河流域,成为中央政府的经济支柱。

二是交通运输上的变化。隋文帝在位期间,为了征发南方的陈朝,出于军事需要,开凿了山阳渎等。隋炀帝在位期间,将政治中心由大兴(今陕西西安)迁到东都(今河南洛阳),一方面他修筑以洛阳为中心的运河网;另一方面,开通了举世闻名的大运河,形成了以东都洛阳为中心的全国漕运网。随着大运河的贯通,隋代首次直接溝通了北方政治中心与南方日益崛起的经济中心之间的水运联系,大运河从此成为此后历代定都北方的王朝的生命线。唐朝取代隋朝后,我国进入盛唐时代,大运河也进入历史上的第一次辉煌时期。

隋唐时期,中央政府对南京采取贬抑政策,南京的地位一落千丈,由昔日的江南地区政治中心,被人为地降格和边缘化,成为一座不折不扣的地方性城市。但是,由于南京在江南的独特地理位置以及300多年的积累,政治上虽没有地位,但经济上仍然不可小觑。《隋书》卷31《地理志下》云:“丹阳旧京所在,人物本盛,小人率多商贩,君子资于官禄,市廛列肆,埒于二京,人杂五方,故俗颇相类。”这里的“丹阳”指的是六朝故都建康,“二京”指的是隋代的长安和洛阳。

唐朝安史之乱后,北方经济遭到巨大破坏,从此逐渐落后于南方。此后,唐朝的经济来源完全依靠东南地区。《全唐文》卷630吕温《故太子少保赠尚书左仆射京兆韦府君神道碑》称:“天宝之后,中原释耒,辇越而衣,漕吴而食。”《新刊权载之文集》卷47《论江淮水灾上疏》记载,唐朝权德舆说:“赋取所资,漕挽所出,军国大计,仰于江淮。”中晚唐诗人李敬方《汴河直进船》一诗写道:“汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。”此诗可以证明唐朝中央政府对包括南京在内的东南地区经济上的极度依赖。

到了五代十国时期,南京在沉寂300多年后再次崭露头角,成为南唐的政治中心。但是,由于这一时期五代十国轮番登场,割据一方,兵连祸结,大运河陷于瘫痪状态,南京与大运河的联系降到历史上的最低点。

两宋时期,南京或为江宁府(建康府)治所,或为留都(陪都)所在地,是江南的政治、经济、军事和文化重镇。

北宋定都汴京(今开封),对大运河重新进行了整治和疏浚,形成了以汴京为中心的放射型漕运网。北宋征服南唐后,一统天下,漕运的触角也自然而然地延伸到江南,在经济上完全依赖江南地区的供给。《渭南文集校注》卷20《常州奔牛闸记》记载,南宋陆游曾说:“予谓方朝廷在故都时,实仰东南财赋,而吴中又为东南根柢。语曰:‘苏常熟,天下足。”南宋范成大(1126—1193)《吴郡志》卷50记载:“谚曰:‘天上天堂,地下苏杭。又曰:‘苏湖熟,天下足。湖固不逮苏,杭为会府,谚犹先苏后杭……在唐时,苏之繁雄,固为浙右第一矣。”江宁府(府治在今南京)是北宋政府在南方的一个重要粮食发运地和中转站。据《景定建康志》卷23《城阙志·诸仓》,当时的江宁府城内有三大著名储粮仓库,即广济仓、常平仓、大军仓,有一百多间房屋,绵亘错峙,蔚为壮观,用于储存粮食,包括漕粮。

南宋定都临安(今杭州),由于临安位于隋朝修筑的大运河的最南端,因此大运河中的江南运河(即浙西运河)地位显赫。南宋陆游《渭南文集》卷43《入蜀记》称:“自京口抵钱塘,梁陈以前不通漕。至隋炀帝始凿渠八百里,皆阔十丈。夹冈如连山,盖当时所积之土。朝廷所以能驻跸钱塘,以有此渠耳。汴与此渠皆假手隋氏而为吾宋之利,岂亦有数邪!”《宋史》卷97《河渠志七·东南诸水下》记载,嘉定六年(1213年)十一月二十九日,臣僚言:“国家驻跸钱塘,纲运粮饷,仰给诸道,所系不轻。水运之程,自大江而下,至镇江则入闸经行运河,如履平地。川广巨舰,直抵都城,盖甚便也……”与此同时,南宋将江宁府改名为建康府,定为留都,地位仅次于都城临安,因此建康府也成为漕运的中心之一。《景定建康志》卷23《城阙志·诸仓》记载南宋转运副使赵彦端《仓记》云:“惟帝之别都,天下劲兵良马在焉。岁之经入,无虑数十万斛,漕江而下者,舳舻数千里。方其流衍坌集,虽佛庐宾传为之充仞,而阜栈之其有至于露积者。”在建康府城内外临近江河地带,兴建有广济仓、平止仓、转般仓、大军仓、平籴仓和制置司仓等,用来储存粮食。其中在城西靠近长江边重新兴建的广济仓,“为屋八十有四楹,度受粟五十万斛,高明旷夷,深厚固严,输者不劳,守者易力”。

由于这一时期北方为金人占领,南宋和金朝处于对峙状态,大运河因被截为两段而失却它的联系南北的作用。南京与长江以北大运河虽然联系中断,但与大运河江南段的联系仍保持通畅。

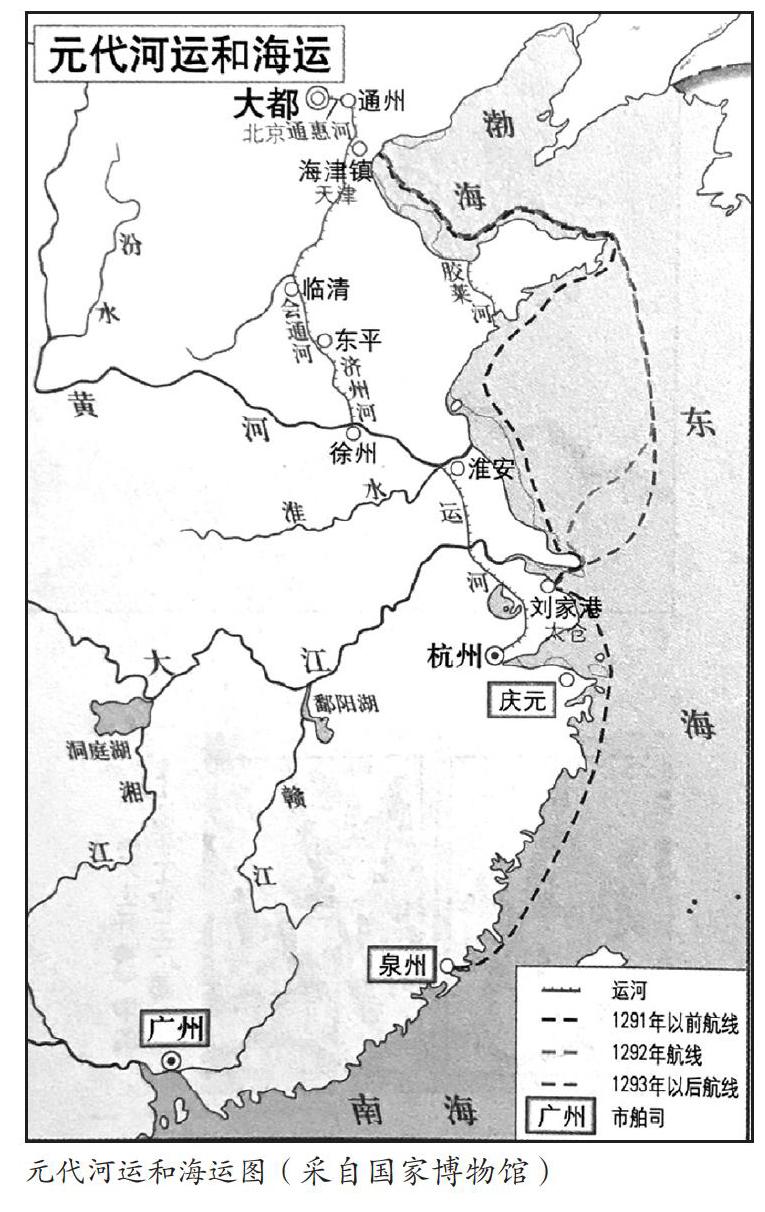

元朝在征服南宋后,迫切需要江南的物质供应大都(今北京)。《元史》卷93《食货志一》称:“元都于燕,去江南极远,而百司庶府之繁,卫士编氓之众,无不仰给于江南。”元朝大都远离江南经济中心,为解决漕运问题,元政府在隋唐大运河的基础上,裁弯取直,修凿了北起大都,南至杭州的大运河。但是,由于山东境内的运河平时水源不足,夏秋洪水频发,泛滥成灾,加上工程技术的原因,大运河很快就失去了航运功能。元世祖忽必烈至元二十年(1283年),丞相伯颜建议,将漕粮改由海路运往北京,分为春夏两次运输,从此海运替代大运河运输,成为元帝国的生命线。《元史》卷97《食货志五》称:“元自世祖用伯颜之言,岁漕东南粟,由海道以给京师,始自至元二十年,至于天历、至顺,由四万石以上增而为三百万以上,其所以为国计者大矣。” “终元之世,海运不罢。”据明朝危素《元海运志》统计,每年由江南输送的漕粮在300万石至350万石之间。

元朝南京系建康路(后改名集庆路)和江南诸道行御史台的治所所在地,具有独特的政治、经济和军事地位,同时又处于长江中下游的交通要冲,扮演着重要的漕运物资发运地和中转地的作用。《至正金陵新志》卷4《疆域志》记载,当时南京城内外设有金陵驿水站、大城港水站和龙湾水站3处水驿,共有船只66艘,其中位于城内青溪坊的金陵驿水站有船只19艘、位于沙洲乡的大城港水站有船只25艘、位于金陵乡的龙湾水站有船只22艘。这些水驿不仅接送执行公务的官员,而且转运朝廷的供物。为了便于漕粮中转,在南京沿江地带,专门建立了漕粮转运的仓库,总称为集庆路仓。集庆路仓分为广运仓和大军仓。广运仓建于至治元年(1321年),位于龙湾(今南京下关)江边,共有仓库40座,房屋200间。《至正金陵新志》卷6《官守志》称,广运仓负责“收受江西、湖广二省,饶州路并本路县官民财赋等粮,逐年都漕运万户府装运,由海道赴都”;大军仓原是宋代的平籴仓,负责“收支本路粮斛,逐年拨装海运”。与此同时,元朝南京本地特产也作为贡物运往北京。当时南京的主要供物有锦缎和秫米。至元十七年(1280年),元朝在南京设东织染局和西织染局,隶属于资政院管理。两局规模相同,各设“局使二员,局副一员。管人匠三千六户,机一百五十四张,额造缎匹四千五百二十七段,荒丝一万一千五八二斤八两”。这些锦缎悉数输往北京,供皇家使用。另据《续资治通鉴》卷185“元世祖至元十七年七月乙丑”条记载:“割建康民二万户种秫,岁输酿米三万石,官为运至京师。”这些秫米是南京的特产,被运往北京,用于酿酒。

由于元朝的漕运先是通过大运河,旋即改为海路,因此,南京与大运河的联系在经历了短暂的蜜月期后又跌入低谷期。(未完待续)

〔本文为南京市社会科学基金项目“大运河文化带江苏段建设视野下的南京运河文化研究”(18QB05)中间成果〕

(卢海鸣:南京出版社社长,编审,博士,国务院政府特殊津贴专家,南京城市文化研究会会长;朱明娥:南京城墙保护管理中心藏品保管部主任,研究馆员)

责任编辑:彭安玉