乡村振兴进程中新乡贤的类型界定、功能实践与阻力机制

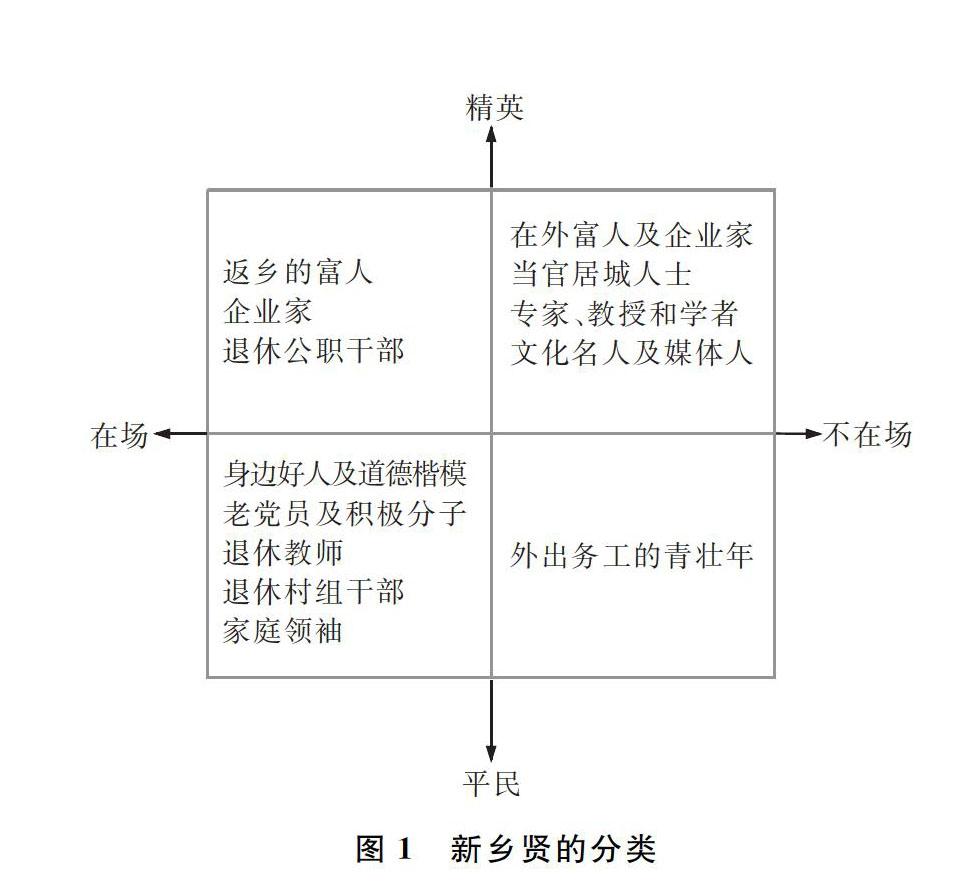

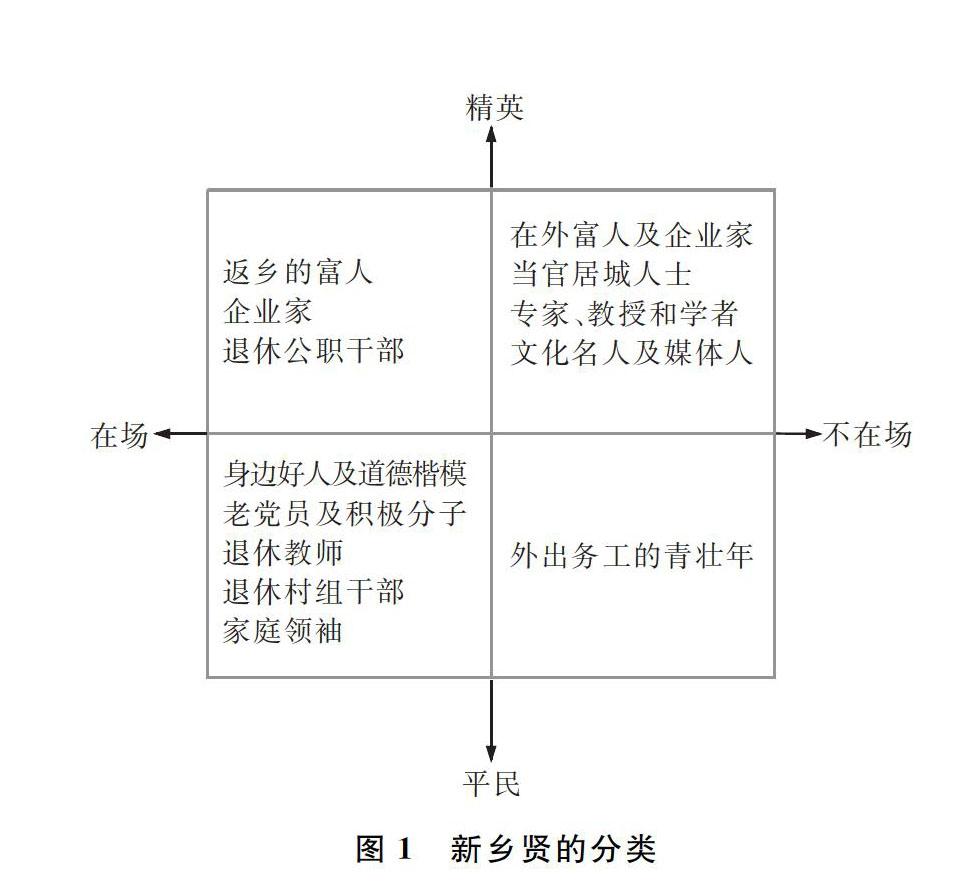

摘 要:研究新乡贤在乡村振兴中的作用具有较强的时代意义和应用价值。新乡贤可按其是否在场和是否精英被划分为四类:在场精英乡贤、不在场精英乡贤、在场平民乡贤和不在场平民乡贤。各类型新乡贤具有不同的特质,在乡村振兴中的功能实践及问题阻力也不同。在场和不在场的精英乡贤可在实现产业兴旺和带动农民致富方面发挥作用,但在社会性激励机制式微的情况下,在场精英乡贤可能因权力和行为难以受到约束而私人赢利诉求突显,不在场精英乡贤可能因生活面向朝外而服务家乡的意愿淡漠。在场和不在场的平民乡贤可在实现生态宜居、乡风文明、治理有序方面发挥作用,但他们自我组织能力不足,各类资源相对匮乏。

关键词:乡村振兴;新乡贤;在场;不在场;精英;平民

中图分类号:C912 文献标识码:A 文章编号:1008-7168(2019)05-0087-09

乡村振兴的实现需要各类精英和领袖人才的参与和引领。近年来,挖掘新乡贤资源成为中央政府解决乡村地区人才困境的重要思路,发挥新乡贤的价值和作用成为解决乡村问题和实现乡村振兴的重要举措。然而,在当前乡村人力、财力、物力大量外流的背景下,实现各类精英参与乡村振兴仍存在诸多问题和困境。

在学术界,尽管有关乡村振兴和新乡贤的研究与日俱增,但综合分析新乡贤在乡村振兴中作用的研究并不多,且这些少量研究对新乡贤的看法尚存在分歧。一方面,有学者认为新乡贤作为新时代的乡绅,能在乡村振兴中发挥积极作用,通过打造归雁经济效应,实现乡村产业兴旺、农民生活富裕等目标[1];另一方面,也有学者认为新乡贤可能是新劣绅、新乡霸[2]。在资源输入和资本下乡背景下,新乡贤参与乡村振兴可能促使一部分攫取利益的人下乡谋利,与民争利[3];更有学者认为,新乡贤作为一种典型的人治,本身就与基层治理现代化和法治化的目标相悖,应当采取措施规避其风险[4]。

上述研究观点的差异反映了当前学界对新乡贤内涵和角色的不确定性,并且对其能否在乡村振兴中发挥积极作用存在质疑。实际上,由于时代变迁,新乡贤的内涵、类型、产生基础以及发挥作用的机制均已发生重大变化,要想正确认识新乡贤在乡村振兴中的作用和价值,就必须对新乡贤的内涵、类型以及各地乡村振兴的经济社会基础进行更深刻的认识。

本文结合已有研究和笔者在各地的调研实践,辨析新乡贤的内涵及其不同类型,分析新乡贤在乡村振兴中应如何发挥功能,并针对不同类型的新乡贤特质提出推动乡村振兴的政策建议。

一、新乡贤的类型界定

(一)传统乡贤与新乡贤的区别

新乡贤是传统乡贤在当代的表现和延伸,要想理解新乡贤,首先要理解传统乡贤的内涵特质和角色作用。学界已有大量关于传统乡贤内涵及特质的讨论,传统乡贤被认为是地方社会内部有一定社会地位和政治影响力、有较高声望和知名度的退休官员,他们不仅具有功名身份、与官僚系统有着各种各样的关系,而且有较高的财富地位和文化水平[5]。费孝通认为传统乡贤居于乡土社会之中,是退任的官僚或官僚的亲戚,在朝中有势力,在野有财富特权,拥有可以与皇权相抗衡的力量[6](pp.37-41)。传统乡贤的影响力也使他们成为乡土社会的内生性权威,这种内生性权威上连国家,下连地方社会[7]。除了具备较高的权势地位、财富实力等客观支配力,传统乡贤也因自身在纠纷调解、乡风民俗建设、救济赈灾等方面的作用而获得乡民的认可,自身也拥有了在乡土社会至高无上的权威和地位[8](pp.54-75)。

新乡贤是对传统乡贤的继承和发展,他们与传统乡贤既有同质性,也有异质性。一方面,新乡贤也具备声望、地位和道德等基本特质[9]。那些出生并成长于乡野的精英贤达人士仍是新乡贤的重要组成部分[10],并且也需要具备回报桑梓、贡献乡野的情怀和行动等[11]。但另一方面,新乡贤又有了新的发展。在地域上,新乡贤虽然也强调地域性等特质,但新乡贤的地域性仅指出生于乡里、生长在乡里,不一定功成名就后会返乡、居乡,不在场乡贤一样可以通过各种方式服务家乡、回报桑梓[12]。在声望上,尽管有较高身份地位的退休官员仍然是新乡贤的重要组成部分,但新乡贤还囊括各类社会精英,如专家、学者、科技工作者、海外华人华侨、优秀的企业家和商人等[13]。其中,商人、企业家等富人乡贤正逐渐成为新乡贤的主要组成部分[14]。不过,也有学者认为新乡贤应该更具平民化色彩,不应过于看重其家庭背景、政治特权、地位身份等,平民百姓只要品质良好、热心公务等,一样可成为新乡贤[5]。刘奇葆认为,成长于乡土、奉献于乡里,威望高、口碑好的乡村优秀基层干部、道德模范、身边好人等,也应成为新乡贤的主体[15]。此外,尽管德性仍是新乡贤的重要特质,但新乡贤在德性和情怀上弱于传统乡贤[16],甚至有可能出现乡贤不贤的情况[17]。

总之,新乡贤既具有传统乡贤的某些特质,又在地域、身份地位等方面有了新的时代内涵。因此,探究新乡贤的类型对我们理解新乡贤在乡村振兴中的作用具有十分重要的价值。

(二)新乡贤的分类与内涵

按照学界已有研究,在场状况和身份地位已成为新乡贤区别于传统乡贤的重要特征,也成为划分新乡贤类型的重要标准。根据乡贤是否在场、是否具有较高的身份地位,可以将其分为以下几个类型:在场乡贤、不在场乡贤、平民乡贤以及精英乡贤。

1.在场乡贤与不在场乡贤

地域性被认为是新乡贤必备要素之一,本乡本土出来的精英对故土有更浓厚的情感[18]。但新乡贤与传统乡贤的地域性特质有较大差異。新乡贤的地域性仅意味着曾在这里出生和成长,但并不一定在场,他们功成名就后大都居于城镇。传统乡贤是根在乡、人也在场。因此,有学者认为和新乡贤相比,传统乡贤的经济基础、社会根基以及文化认同都在乡村,而新乡贤并不如此[19]。不过,在交通和信息通讯技术便利的今天,不在场乡贤也可以通过各种方式关心家乡的发展[20]。一些学者甚至突破地域性条件的限制,把外来精英也纳入新乡贤的范畴,把新乡贤分为在土乡贤、离土乡贤和舶来乡贤,认为只要关注乡村发展,外来精英也可以作为本地的乡贤资源加以利用[21]。

也有学者对不在场乡贤的说法存在一定的质疑,认为已经城市化、与乡村关系不密切的精英,不能被称之为新乡贤,起码不能作为新乡贤的主体被推广,新乡贤的主体应该是对乡贤文化具有自觉意识的在场乡贤[22]。季中扬等认为已经城镇化的不在场精英并不能真正肩负起乡贤的职能,而应该让那些经济社会影响力稍低但有德性的在场乡贤发挥更为重要的作用[23]。胡鹏辉、高继波也认为新乡贤的主体不应该是不在场的成功人士,而应该是乡村社会中在场的贤能型人物[4]。

2.平民乡贤与精英乡贤

学者们不仅从是否在场对新乡贤进行划分,也根据新乡贤的经济社会地位和权力影响力对其进行划分。例如,有学者认为,新乡贤应该是各行各业取得成功的精英,是社会各界的贤达人士,是能够带领农民走向共同富裕的富人、能人、贤人群体[7][24]。这些成功人士和时代精英具有现代化理念、前瞻性视野以及成功的创业经验,能够带领村民致富,并能拿出钱财物资服务于乡村建设[25]。这些精英贤达虽然功成名就在外,但仍有回报桑梓之愿[26]。在一些实践中,乡贤建设就是呼吁这些精英返乡[14]。

也有学者认为,新时代的乡贤不应该等同于富人、能人等社会分层体系顶端的精英,不应该只是具有客观支配权力的地方精英,只要能够遵守当地的核心价值体系,小人物一样可以获得村民的主观认可和权威[27]。张兆成认为,新乡贤并不一定是权势阶层和精英[5],新时代的乡贤应该更加平民化,只要德才兼备,普通人一样可以成为新乡贤[22]。赵德明也认为,应该重视草根群体、民间力量在乡村治理中的作用[17]。这些研究大都认为新乡贤应该更具平民化色彩,重视平民乡贤在乡村振兴中的角色和作用。

学者们之所以对新乡贤进行更为精确的定义和划分,主要是因为新乡贤的内涵、类型与传统乡贤相比存在较多差异,只有界定清晰才能根据其特质更好地让他们发挥作用。此外,不同类型新乡贤发挥的角色和作用不同,不加区别地加以利用,可能对乡村振兴造成不利的后果。如有学者认为,过于依赖不在场乡贤,可能导致乡村内生力量的衰弱,不利于产生真正的、可持续的乡贤力量[23]。对精英乡贤的倡导,容易忽视平民乡贤的力量,也容易导致一些缺乏民间认可的强势精英的产生[27]。盲目吸纳各类乡贤,既不利于基层民主的实现,也容易导致少数道德短板的人渗透到乡贤组织中来,变成新乡霸[2]。新乡贤中部分人求名图利,在纪律、职权及利益等方面存在不良行为,部分乡贤更是将自身权力当作赚取利益、中饱私囊的工具[28]。

综上可见,新乡贤可作为保护型乡贤,为乡村振兴出力,但亦可能作为赢利型乡贤,借乡村振兴之便谋取个人利益。因此,我们必须重新界定新乡贤的内涵和类型,明确什么类型的新乡贤容易演变为赢利型,以及如何约束新乡贤赢利性的一面。

本文结合前人的研究,把新乡贤定义为:奉献于乡里,有良好的声望,并且在乡土社会中拥有一定财富、技能、文化、品德和政治觉悟的人。在类型界定上,本文在学界已有研究的基础上按照新乡贤是否在场和是否精英将其进一步划分为在场精英乡贤、不在场精英乡贤、在场平民乡贤和不在场平民乡贤,并把不同职业的乡贤划分到不同类型中去(参见图1)。

二、各类新乡贤助推乡村振兴的功能实践

“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴目标既涉及乡村的产业发展、农民的生活富裕等物质层面,也涉及社会治理、乡风文化建设、生态环境建设等精神层面。这需要不同类型的新乡贤根据自身的资源和特质,在不同层面发挥作用。但由于各地产生新乡贤的基础和资源不同,各地新乡贤的主体类型也不一样。一般来说,经济资源和传统文化资源丰富的地区,新乡贤资源较多、类型多样,可以在乡村振兴的不同层面发挥作用;经济资源和传统文化资源都比较匮乏的地区,新乡贤资源较少、类型单一,新乡贤参与乡村振兴的作用有限。

(一)经济资源丰富地区可助推产业振兴

在乡村振兴的二十字方针中,产业兴旺和生活富裕的目标与乡村脱贫攻坚的战略任务相契合,从而成为乡村振兴战略的重中之重[29]。那些有助于实现产业振兴目标的新乡贤也成为各地吸引人才的重要标准。在这一目标任务下,能够带来实际产业发展和引领农民致富的富人、官员等精英乡贤,就成为各地政府主推的典型。在各地实践中,做得較好且较为典型的是浙江、江苏等经济发达地区。以笔者调研过的浙江上虞为例,该地富人乡贤资源众多,很多都是在场精英乡贤,他们不仅协助乡村实现产业振兴,而且成为村干部,直接参与村级治理。乡贤治村在整个浙江地区都很多,这与当地的产业发展和经济基础有关。

沿海发达地区由于城乡一体化程度较高,产业集群效益明显,乡村地区产业发展具有一定的基础和便利。同时,一二三产业融合性较高,农业生产发展有较高的经济价值,这就足够吸引一些富人返乡进行投资。此外,由于城乡一体化的便利,不少富人的利益和社会关系尚在乡村中,他们经常往返于城乡之间,属于在场或半在场的精英,具备一定的地域性。他们有动力来促进乡村的产业发展,也愿意参与到乡村社会治理中来,乡贤治村在这里也较为普遍。乡村产业的发展和附近丰富的就业资源也使得当地农民的收入水平和生活水平高于其他地区,农民致富的目标也容易达成。

有产业基础为依托,地方政府和乡村组织就有较强的财政实力开展乡贤活动和创新实践、繁荣乡贤文化,从而激活乡村社会的文乡贤和德乡贤,间接促进各类新乡贤的生长发育。当地政府成立了众多乡贤理事会、乡贤参事会,一些平民乡贤也被组织起来,力所能及地发挥自身在乡风文明建设和生态环境保护中的作用。同时,在在场精英乡贤的带动下,一些不在场精英乡贤也被带动起来,通过返乡投资、项目回归、捐钱捐物等方式,推动乡村振兴,并且还可以作为政府和乡村顾问,为乡村发展建言献策。总之,在浙江等经济资源较为丰富的地区,乡贤的类型以在场精英乡贤为主,这些地区新乡贤推动乡村振兴的经验也成为各地学习借鉴的榜样。

(二)文化资源丰富地区可助推文化振兴

近年来,一些经济落后地区也在学习东部发达地区的先进经验,迫切希望引进企业家、富人精英等新乡贤返乡,以实现产业振兴和农民富裕的目标。中西部除了一些具有区位优势的大城市郊区,以及具有特殊资源的乡村地区能够吸引精英乡贤返乡之外,大多数乡村地区促进精英乡贤返乡存在一定的困境。它们并不像浙江等发达地区那样,具备较好的经济区位优势和产业基础优势来培育大量在场精英乡贤,更无区位优势和资源条件来吸引精英返乡发展[30]。乡村内部的精英大都脱离乡村,成為不在场精英乡贤,他们的经济基础、社会根基、文化认同都逐渐与乡村脱嵌。

经济落后地区也有一些乡贤资源,特别是传统文化资源保留较为丰富的乡村地区,并不过于看重富人精英等不在场精英乡贤,而是大量挖掘和利用在场平民乡贤。一些研究亦发现类似现象:在家族文化和传统文化保留较好的地区,在场平民乡贤组织比较多,在促进乡村振兴方面起重要作用[31][32]。以笔者调研过的广东清远、江西赣州等传统文化保留较为完整的乡村地区为例,这些地区的宗族网络发达,民间信仰较为浓厚,民间文化资源较为丰富。正因为传统资源保留较好,乡村内部有较高的价值荣誉和道德机制激励普通村民参与乡村公共事务,道德楷模和身边好人式的乡贤比较多。一些退休的村组干部、乡村积极分子、家族房头领袖、返乡农民工等都有较强的意愿和热情参与到乡村建设中来,他们组成宗族理事会、乡贤理事会、村落理事会等平民化的乡贤组织,虽然没有较多的资源和资本促进乡村产业发展和农民致富,但能利用自身长期在场的优势,活跃乡村文化生活、教化乡风民风以及参与乡村治理。这些在场平民乡贤凭借自身的技术、能力、品德和公心,成为村民认可的道德楷模、身边好人。不在场平民乡贤对家乡有较多的情感,即使在外时间较长,参与乡村振兴的时间有限,也会尽量参与到乡村建设中来。例如,在节假日参与乡村的建设和人情往来等。

此外,由于这些地区经济欠发达,新乡贤在产业振兴方面的效果并不明显,但不在场精英乡贤在乡村文化的浸染下,对家乡有一定的感情和认同,他们会通过捐钱捐物、兴修基础设施等间接方式推动乡村振兴,个别精英也会作为地方社会乡贤理事会的顾问为家乡建言献策。在平民乡贤的带领下,这些地区的文化活动和组织生活比较丰富,村民的集体行动能力也比较强,乡村治理较为有效。

(三)资源匮乏地区可助推社会活力

较经济资源和文化资源较为丰富的乡村,还有很多中西部乡村,无论是经济资源还是文化资源都比较匮乏,这些地区促进新乡贤参与乡村振兴的困境最大,在场精英乡贤十分稀缺,不在场精英乡贤也很少愿意参与到乡村振兴中来,但这并不意味着这些地区没有合适的乡村振兴主体。由于中西部乡村的城镇化水平并不高,有大量的农民仍需要在乡村生产生活,大部分农民的经济收入和社会关系也都在乡村中,这些成为该类地区新乡贤成长发育的条件和基础。

中西部资源匮乏地区虽不像传统文化资源丰富的地区有强大的血缘、地缘网络和宗族荣誉观念,但乡村内部仍是一个熟人社会或半熟人社会[33],乡村中依旧保留碎片化的传统文化资源。革命时期和人民公社时期的公共精神及集体主义仍存于村庄的共识规则之中。这些遗留的精神文化资源仍滋养着村民的公益、自治和助人精神,也激励他们成为乡村的新乡贤。虽然乡村中的精英乡贤大都已脱离村庄,但也不乏一些道德模范、身边好人式的平民先进典型,他们作为平民乡贤,普通但不平凡。普通是因为他们的经济实力、权势地位等较低,不平凡是指他们凭借自身的文化、道德和公益奉献精神成为乡村社会中有影响力的人物。特别是一些成长于乡土、经济利益关系也都在乡村的在场平民乡贤,对乡村社会的认同感较强、乐于奉献,在乡民邻里间的威望较高,成为这些贫弱地区新乡贤的主体,是乡村振兴不可或缺的力量。

在场平民乡贤虽然在实现产业振兴、生活富裕等目标上不具有优势,但在实现生态宜居、乡风文明、治理有效的目标上却有较多优势。以笔者调研过的湖北秭归乡村地区为例,地方政府组织和动员乡村内部在场平民乡贤的力量,既实现了乡村农业生产的便利,促进了乡村的有效治理,又激活了村民自治的力量[34]。

三、新乡贤助推乡村振兴的问题与阻力

不同地区的新乡贤通过各种方式在乡村振兴中发挥了重要作用。但仍要认识到,不同地区新乡贤的主体类型以及促进新乡贤参与乡村振兴的基础并不同,应认清各类乡贤的作用和价值,因地制宜地开展乡贤建设,循序渐进地促进新乡贤参与到乡村振兴中来。目前,由于促进新乡贤参与乡村振兴仍处于起步探索阶段,各地在开展实践的过程中不免盲目,也会出现一些忽视自身实际的做法,这就需要详细分析当下新乡贤助推乡村振兴所存在的问题阻力及产生阻力的机制,更好地理解各类乡贤在乡村振兴中的价值和局限。

(一)新乡贤推动乡村振兴存在的问题

1.在场精英乡贤:私人赢利诉求突显

一般来说,在场精英乡贤于在乡、资财、地位、知识等方面兼具优势,更类似古代乡绅。但在传统文化消融的背景下,在场精英乡贤也存在较多问题。不否认有些精英乡贤受传统或人民公社时期的影响,具有较强的回报桑梓和奉献乡里的动机,但也有不少精英乡贤在参与乡村振兴中掺杂着私人的经济利益诉求。特别是在土地价值较高、产业较为发达的东部乡村,在场精英乡贤参政、竞选村干部等有着更深层的牟利诉求,亦具有隐蔽性[14]。因此,如何防止赢利型精英乡贤下乡就成为这些地区乡贤助推乡村振兴重点关注的问题。然而目前的乡贤建设忽视了上述问题,这也成为新乡贤建设的内在隐患,无法挖掘出真正有德、有为的新乡贤。

中西部有一些地方政府学习借鉴东部发达地区的经验,动员精英乡贤参与乡村振兴,但由于在场精英乡贤的缺乏,他们只能利用配置资源、项目和优惠政策来激励不在场精英乡贤返乡,但这种利益诱导的方式也间接刺激了一些精英从中牟利,造成乡贤不贤。

2.不在场精英乡贤:生活面向的外向性

在改革开放的今天,平民自身的权势地位不足,再加上组织网络和动员机制缺乏,推动乡村振兴的难度就更大。因此,要想平民乡贤发挥作用,地方政府须采取一定的措施促进平民乡贤组织化,使他们参与到乡村振兴中来。特别是对中西部的乡村地区来说,平民乡贤占主力,但因为平民乡贤自身资源较少、影响力较低,自我组织和进行公共活动较难,需要外界的政策扶持和资源支持,应帮助他们开展公共活动和文化活动,成立一些乡贤组织,不断增加他们的地位和影响力。

四、结语与建议

中国幅员辽阔、区域差异较大,不同地区新乡贤的主体类型不同,各类新乡贤助推乡村振兴的角色和功能也有差异。产业集群明显、城乡一体化程度较高的东部发达地区乡村,既具备产业振兴的区位优势和资源基础,又拥有较多在场和不在场的精英乡贤,他们完全可以发挥自身在产业兴旺和带动农民致富方面的优势,以实现乡村振兴的目标。也应注意到,由于精英乡贤的权力和行为难以受到约束,因此应多成立一些平民乡贤组织来制约和监督精英乡贤的行为。在一些传统资源较为丰富的地区,因为有传统文化网络的激励和约束,乡村内部家族领袖、积极分子等平民乡贤较多,他们能够在乡村振兴中,特别是在生态宜居、乡风文明、治理有序的目标实现方面发挥积极的作用。政府应提供一定的支持,帮助这些平民乡贤成长。

经济不发达、传统文化薄弱的乡村地区,不具备经济和文化资源优势激励精英乡贤投身于乡村振兴事业,但可以吸纳一些平民乡贤参与乡村振兴,通过成立村落理事会、老人协会、乡贤组织等载体调动普通民众的力量,助推在场平民乡贤的功能实现。但这些地区的平民乡贤力量较为分散,需要政府组织一定的文化活动和公共活动来激活乡村的文化资源。

最后,要警惕一些地方政府花大力气培育不在场精英乡贤的行为,防止不在场精英乡贤演变为新乡霸。事实上,对于不在场精英,政府并不需要过于花费力气和资源来吸引他们返乡,仅需动员他们出钱捐物、建言献策即可。总之,各地要因地制宜地采取合适措施,促进各类新乡贤参与乡村振兴。

参考文献:

[1]李思琪.新乡贤:价值、祛弊与发展路径[J].国家治理,2018,(3).

[2]丁宁宁.新乡贤在乡村治理中的作用[J].黑龙江科学,2017,(7).

[3]桂华.乡村振兴要坚持农民的主体地位[J].农村工作通讯,2018,(4).

[4]胡鹏辉,高继波.新乡贤:内涵、作用与偏误规避[J].南京农业大学学报(社会科学版),2017,(1).

[5]张兆成.论传统乡贤与现代新乡贤的内涵界定与社会功能[J].江苏师范大学学报(哲学社会科学版),2016,(4).

[6]费孝通,吴晗,等.皇权与绅权[M].上海:华东师范大学出版社,2015.

[7]王先明.“新乡贤”的历史传承与当代建构[N].光明日报,20140820.

[8]张仲礼.中国绅士[M].李荣晶.上海:上海社会科学出版社,1991.

[9]王泉根.中国乡贤文化研究的当代形态与上虞经验[J].中国文化研究,2011,(4).

[10]黄海.用新乡贤文化推动乡村治理现代化[N].人民日报,20150930.

[11]颜德如.以新乡贤推进当代中国乡村治理[J].理论探讨,2016,(1).

[12]张颐武.重视现代乡贤[N].人民日报,20150930.

[13]陈秋强.乡贤:乡村治理现代化的重要力量[J].社会治理,2016,(2).

[14]何倩倩.“乡贤治村”调查[J].决策,2015,(4).

[15]上海市崇明区文明办.创新发展乡贤文化[J].党政论坛,2016,(10).

[16]钱念孙.乡贤文化为什么与我们渐行渐远[J].学术界,2016,(3).

[17]赵德明.培育新乡贤文化应处理好“四大关系”[J].重庆行政(公共论坛),2016,(3).

[18]李金哲.困境与路径:以新乡贤推进当代乡村治理[J].求实,2017,(6).

[19]毕文俊.培育新乡贤文化[N].浙江日报,20160323.

[20]李静.乡村振兴与新乡贤文化建设[N].新华日报,20171220.

[21]李劲峰,向定杰,等.发现“新乡贤”[DB/OL].http://www.banyuetan.org/chcontent/jrt/201626/181912.shtml,20160206.

[22]葛宇宁.建设中国特色社会主义乡贤文化四题议[J].实事求是,2016,(5).

[23]季中扬,胡燕.当代乡村建设中乡贤文化自觉与践行路径[J].江苏社会科学,2016,(2).

[24]付翠莲.我国乡村治理模式的变迁、困境与内生权威嵌入的新乡贤治理[J].地方治理研究,2016,(1).

[25]刘淑兰.乡村治理中乡贤文化的时代价值及其实现路径[J].理论月刊,2016,(2).

[26]龙军,禹爱华.村落文化重建,乡贤不能缺席——访中南大学教授、中国古村落研究中心主任胡彬彬[N].光明日报,20140721.

[27]李晓斐.当代乡贤:地方精英抑或民间权威[J].华南农业大学学报(社会科学版),2016,(4).

[28]杨军.弘扬乡贤文化发挥乡村新乡贤作用[J].文化学刊,2015,(5).

[29]贺雪峰.关于实施乡村振兴战略的几个问题[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018,(3).

[30]邝良锋,程同顺.新乡贤生成困境解析——基于农业后生产论的演变逻辑[J].天津行政学院学报, 2017,(3).

[31]张艺.乡贤文化与农村基层治理——以广东云浮乡贤理事會为例[J].广东行政学院学报,2015,(5).

[32]孙敏.乡贤理事会的组织特征及其治理机制——基于清远市农村乡贤理事会的考察[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2016,(6).

[33]贺雪峰.半熟人社会[J].开放时代,2002,(1).

[34]龙斧,高万芹.农村公共品供给中的民主治理机制[J].湖北社会科学,2016,(11).

[35]高万芹.中农治村:传统农业村庄的权威与秩序[M].武汉:华中科技大学出版社,2018.

[36]秦晖.传统十论——本土社会的制度文化与其变革[M].上海:复旦大学出版社,2003.

[37][美]杜赞奇.文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村[M].王福明.南京:江苏人民出版社,2003.

[38]韩庆龄.后税费时代农村基层的私人治理:发生机制与运行逻辑[J].广东社会科学,2017,(2).

[责任编辑:李 堃]