PARP-1抑制剂与其他药物联用克服耐药性的研究进展

施锦渝,柏 英,彭珂文,张文慧,朱启华,徐云根

(中国药科大学药物化学系,南京 211198)

聚腺苷二磷酸核糖聚合酶(poly (ADP-ribose) polymerase,PARP)是存在于真核细胞中参与DNA损伤修复的一种多功能蛋白质翻译后修饰酶[1]。PARP通过识别并结合断裂的DNA链,募集烟酰胺腺嘌呤二核苷(nicotinamide adenine dinucleotide,NAD)依赖的ADP核糖单位、组蛋白以及各种DNA修复相关酶,经过一系列的催化调节反应,完成DNA修复过程[2]。此外,PARP在细胞中还参与DNA的甲基化修饰和转录、细胞信号转导、细胞周期调控以及细胞的有丝分裂等过程的调节。PARP家族包括:PARP-1、PARP-2、PARP-3、VPARP、Tankyrase-1和Tankyrase-2等18个亚型,它们具有高度的同源性,结构相似且能对多种核蛋白进行PAR修饰[3-4]。其中,PARP-1在真核细胞内含量最高,对其结构和功能的研究也最为深入,并且发挥着该家族90%以上的功能。

1 PARP-1抑制剂

PARP-1抑制剂作为一种新型抗肿瘤药物,以其优异的疗效赢得世人瞩目,其抗肿瘤作用主要是通过抑制PARP-1酶功能实现。DNA的单链损伤会激活PARP-1酶的大量活化并启动修复功能,而PARP-1抑制剂将PARP-1酶限制在受损DNA位点,使其不能完成DNA的修复[5-6]。PARP-1抑制剂的主要作用机制就是协同致死性,因而同源重组基因缺失或突变的肿瘤细胞使用PARP-1抑制剂时治疗活性最大,如BRCA1/2突变的肿瘤细胞使用PARP-1抑制剂阻滞单链DNA损伤修复时,就可形成协同致死性,最终导致细胞死亡[7-8]。

目前已有多个PARP-1抑制剂被批准上市或处于临床研究(见图1)。2014年12月,奥拉帕尼(olaparib)同时在欧盟和美国被批准上市用于BRCA突变的晚期卵巢癌的治疗,标志着PARP-1作为抗肿瘤靶点和协同致死理论的可行性首次在临床上得以确立。2016年12月,鲁卡帕尼(rucaparib)在美国被加速批准上市,用于BRCA基因突变且经过两种或两种以上化疗的晚期卵巢癌的治疗。2017年3月,尼卡帕尼(niraparib)被FDA批准上市用于复发性上皮卵巢癌、输卵管癌和原发性腹膜癌患者的维持治疗。除上述3个已经上市的药物,多种PARP-1抑制剂目前正处于临床研究中。Abbive公司研发的veliparib目前处于临床Ⅲ期试验,用于晚期乳腺癌和非小细胞肺癌的治疗;辉瑞研发的talazoparib也处于临床Ⅲ期阶段,用于治疗BRCA突变的乳腺癌,另外治疗实体瘤的临床Ⅰ期和Ⅱ期研究也在进行中。虽然我国对PARP抑制剂的研究起步较晚,但也有多个品种进入临床研究。百济神州研发的pamiparib(BGB-290)目前处于Ⅱ期临床研究阶段,用于卵巢癌的治疗,其联合放疗或替莫唑胺用于局部晚期或转移性实体瘤以及复发性胶质母细胞瘤的研究分别处于Ⅰ/Ⅱ期临床阶段,未来将会与该公司抗PD-1单抗BGBA317联用于肿瘤治疗。上海药物研究所研发的希明哌瑞(simmiparib)于2016年3月被批准进入临床试验,拟开展晚期实体瘤的临床试验。此外,江苏豪森研发的氟唑帕利(fluzoparib)以及上海药物研究所和辰欣药业联合研发的盐酸美呋哌瑞(mefuparib hydrochloride)也相继进入了Ⅰ期临床研究。

图1 部分已经上市或处于临床的PARP-1抑制剂

2 PARP-1抑制剂的耐药机制

PARP-1抑制剂的研究已经取得了振奋人心的成果,尤其是用于三阴性乳腺癌和晚期卵巢癌的治疗。但是,随着研究的深入以及临床试验结果的陆续发布,发现PARP-1抑制剂与其他靶向抗肿瘤药物一样存在耐药性的问题,限制了其在临床上的应用[9-10]。

目前,研究发现PARP-1抑制剂产生耐药的可能机制有以下几种[11]:(1)抑癌基因BRCA1/2的二次突变,使得同源重组修复功能得以恢复,从而产生对PARP-1抑制剂的耐药性[12];(2)p53结合蛋白1(p53 binding protein1,53BP1)或病毒颗粒蛋白表达调节因子7(regulator of virion protein expression 7,REV7)的表达缺失,可以使BRCA1缺陷的肿瘤细胞重新获得DNA末端切除功能,从而恢复同源重组修复能力,对PARP-1抑制剂产生耐药性[13-16];(3)ABC转运蛋白,如药物转运泵P-糖蛋白(P-gp,又称MDR1或ABCB1)的过度表达引起药物外排增加也会引起PARP-1抑制剂的耐药性[17-20]。明确并克服PARP-1抑制剂的耐药问题,对于此类药物的研究至关重要,因为接受PARP-1抑制剂治疗的肿瘤患者最后都会出现肿瘤进展。目前临床上发展了多种合理的药物组合治疗方法来发挥协同抗肿瘤作用,从而在一定程度上克服PARP-1抑制剂单用出现的耐药性问题。

3 PARP-1抑制剂与其他药物的联用

3.1 PARP-1抑制剂与化疗药物的联用

化疗药物主要是通过直接或间接攻击DNA链并阻止其有效修复,从而对肿瘤细胞产生细胞毒作用。临床前期研究表明,PARP-1抑制剂与化疗药物的联合应用,既可以减轻化疗药物的不良反应,又可以提高其治疗效果,因而PARP-1抑制剂是许多化疗药物的有效协同者。铂类药物是目前临床上应用最广泛的化疗药物之一,早期研究表明,PARP-1抑制剂能加强铂类对耐药卵巢肿瘤细胞和BRCA2基因缺失的乳腺肿瘤细胞的杀伤作用。奥拉帕尼联合卡铂用于三阴性乳腺癌和晚期卵巢癌的研究已进入Ⅰ期临床(NCT00516724,NCT01237067),veliparib与卡铂(carboplatin)联合用于转移性乳腺癌的研究已进入Ⅲ期临床(NCT02163694),用于晚期实体瘤的治疗处于Ⅰ期临床(NCT01063816)。烷化剂替莫唑胺(temozolomide,TMZ)与PARP-1抑制剂veliparib联合用于实体瘤已完成临床Ⅰ/Ⅱ期试验[21-22],并表现出很好的协同抗肿瘤作用。拓扑异构酶抑制剂喜树碱衍生物拓扑替康(topotecan)联合PARP-1抑制剂olaparib或veliparib的抗肿瘤研究已进入临床Ⅰ/Ⅱ期试验[23-24]。蛋白酶体抑制剂硼替佐米(bortezomib/Velcade,VEL)与PARP-1抑制剂veliparib联合应用治疗多发性骨髓瘤也具有协同增效作用[25],目前已进入临床研究。此外,蒽环类化疗药物如多柔比星(adriamycin)、抗代谢类化疗药物如5-氟脱氧尿苷(floxuridine)与PARP-1抑制剂PJ-34的联用也表现出较好的协同作用。虽然PARP-1抑制剂与化疗药物联用既可以降低不良反应,又可以提高治疗效果,但随着研究的深入和临床研究结果的陆续发布,PARP-1抑制剂与化疗药物联合应用中存在的问题和困惑也有待进一步探讨。

3.2 PARP-1抑制剂与VEGFR抑制剂的联用

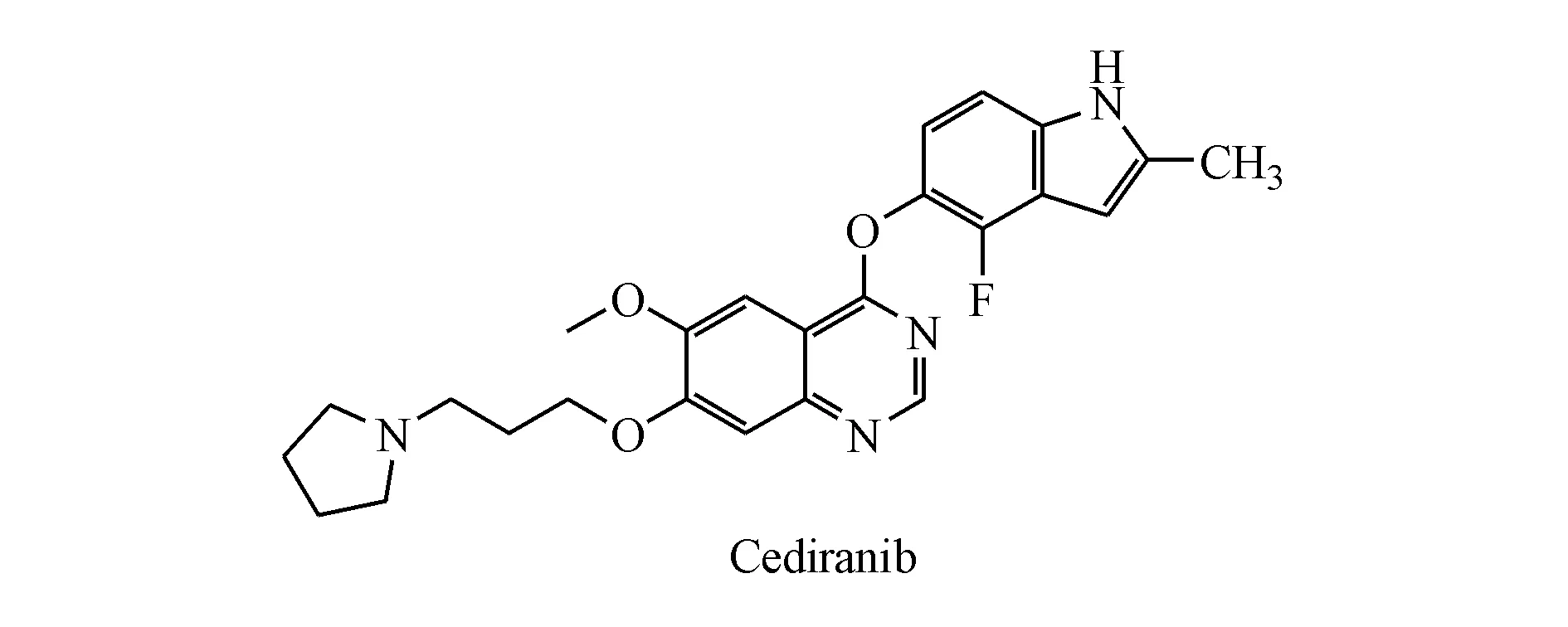

血管内皮生长因子受体(vascular endothelial growth factor receptor,VEGFR)是一类酪氨酸激酶跨膜糖蛋白,通过与VEGF结合刺激血管内皮细胞增殖、迁移、促进新生血管的生成,与多种常见肿瘤的发病及肿瘤的转移有着密切的关系[26]。研究发现,VEGFR抑制剂与PARP-1抑制剂联用在卵巢癌和三阴性乳腺癌的治疗中具有显著的协同作用[27-28]。PARP-1抑制剂的使用可以促进VEGFR-2的磷酸化,从而提高内皮细胞的活性,而这种作用可以被VEGFR-2抑制剂逆转[29]。一项Ⅱ期临床研究表明,VEGFR抑制剂cediranib能显著增强PARP-1抑制剂奥拉帕尼对铂敏感的卵巢癌的治疗效果,联合使用奥拉帕尼和cediranib较单独使用奥拉帕尼可以将无进展生存期(PFS)从9个月延长到17.7个月,反应率从48%提高到80%(NCT01116648)[30]。目前奥拉帕尼和cediranib的联用已进入Ⅲ期临床(NCT02446600、NCT02502266)。

3.3 PARP-1抑制剂与CDK抑制剂的联用

细胞周期蛋白依赖性激酶(cyclin dependent kinase,CDK)为细胞周期调节的关键激酶,包括20个不同的亚型,分别与相应的调节亚基——细胞周期蛋白(Cyclin)结合形成有活性的异源二聚体,参与转录、代谢、神经分化和发育等生理过程[31-34]。研究发现,CDK12在同源重组(HR)基因的转录调节中起关键作用,CDK12抑制剂dinaciclib可以剂量依赖性的降低RAD51、BRCA1及BRCA-2的表达,从而抑制同源重组修复功能的恢复,增强肿瘤细胞对PARP-1抑制剂的敏感性[35-38]。目前,CDK12抑制剂dinaciclib和PARP-1抑制剂veliparib联合用于BRCA1/2突变的晚期实体瘤的研究正处于Ⅰ期临床阶段(NCT01434316)[39-40]。此外,Johnson等[41-42]提出,CDK1可以磷酸化BRCA-1,而且这种磷酸化作用是BRCA-1结合DNA损伤位点并激活检查点的关键,同时抑制CDK1和PARP-1可以协同降低BRCA野生型肿瘤细胞的活性。

3.4 PARP-1抑制剂与WEE1抑制剂的联用

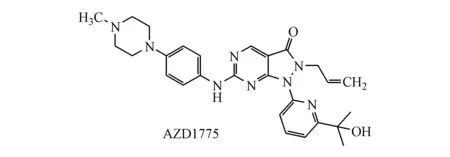

WEE1激酶是一种细胞周期调节蛋白,能通过调控CDK1的磷酸化状态来调节CDK1与细胞周期蛋白B复合物的活性,从而实现对细胞周期的调控,且对DNA损伤检查点具有重要的调节作用。WEE1在一些肿瘤中过表达,抑制或下调WEE1均能引发有丝分裂灾难,WEE1抑制剂在肿瘤的治疗中起关键作用,尤其在p53缺失的肿瘤细胞中效果更佳[44]。研究表明,WEE1与PARP-1抑制剂联用在胰腺癌、急性白血病以及KRAS突变的非小细胞肺癌等的治疗中均表现出显著的协同作用,WEE1抑制剂主要通过削弱同源重组修复的能力、增加DNA的损伤、诱导细胞凋亡等途径来增强PARP-1抑制剂的作用。WEE1抑制剂可以使CDK1过渡活化而间接抑制BRCA2的磷酸化,从而抑制同源重组修复的能力。WEE1抑制剂的使用将导致DNA损伤得不到及时修复而累积[45-47]。目前,WEE1抑制剂AZD1775与奥拉帕尼联合用于卵巢癌、乳腺癌以及小细胞肺癌等的治疗已进入Ⅰ/Ⅱ期临床研究阶段(NCT02511795,NCT02576444)。

3.5 PARP-1抑制剂与PI3K抑制剂的联用

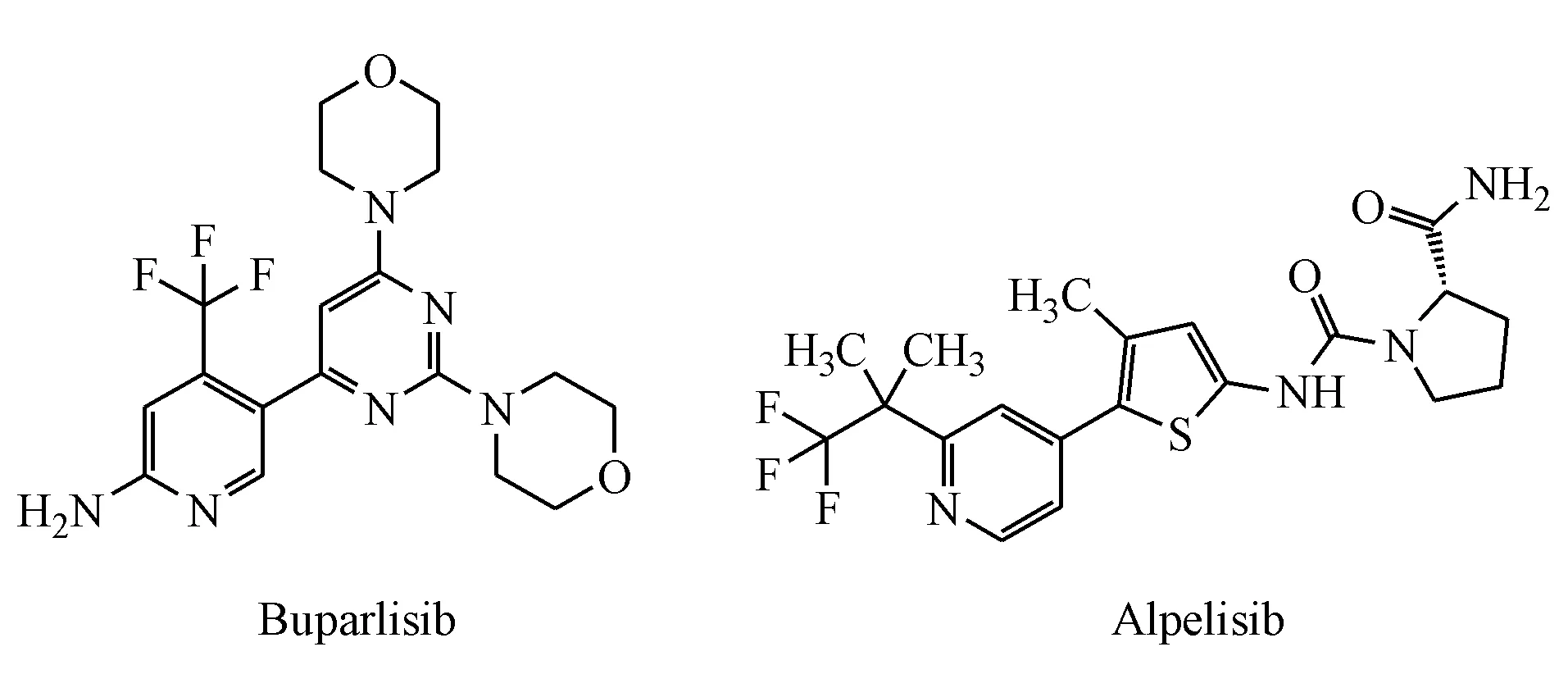

磷脂酰肌醇3-激酶(phosphatidylinositol-3-kinase,PI3K)是细胞内重要的信号传导分子,在细胞存活、增殖和分化过程中起着重要的调节作用。PI3K信号通路能够维持同源重组修复路径的稳定,控制DNA双链损伤的修复过程[48]。研究发现,PI3K抑制剂与PARP-1抑制剂在肿瘤的治疗中具有显著的协同作用,抑制PI3K信号通路能够激活ERK,提高ETS1的活性,进而抑制BRCA1/2的表达,导致同源重组功能发生缺陷,从而增加肿瘤细胞对PARP-1抑制剂的敏感性[49-50]。目前,PI3K抑制剂buparlisib(BKM120)以及alpelisib(BYL719)与PARP-1抑制剂奥拉帕尼的联合用药已经进入临床Ⅰ期研究,用于三阴性乳腺癌和高级别浆液性卵巢癌的治疗(NCT01623349)[51]。

3.6 PARP-1抑制剂与MEK抑制剂的联用

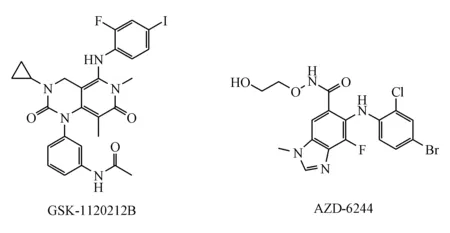

丝裂原活化的细胞外信号调节激酶(mitogen-activated extracellular signal-regulated kinase,MEK)是一种可磷酸化靶蛋白上丝氨酸/苏氨酸和酪氨酸残基的双特异性激酶,在细胞凋亡,细胞周期运行,细胞迁移、分化、代谢和增殖等众多过程的调节中发挥重要作用。研究发现[52],PARP-1与MEK抑制剂的联合使用在RAS突变以及对PARP-1抑制剂耐药的肿瘤细胞系中表现出显著的协同作用。MEK抑制剂主要通过激活肿瘤抑制器FOXO3a发挥作用,可以逆转使用PARP-1抑制剂导致的FOXO3a下调;而且MEK抑制剂可以抑制BRCA1/2和DNA检查点的活性,降低同源重组修复的能力。PARP-1抑制剂与MEK抑制剂的协同作用并不依赖于BRCA1、BRCA2以及p53是否突变,表明这种二联疗法或许能够作为一种潜在治疗多种RAS突变肿瘤的新型组合性疗法,同时还能够有效治疗对PARP-1抑制剂产生耐受性的肿瘤以及BRCA1、BRCA2和p53未发生异常的肿瘤细胞。Sun等[52]使用PARP-1抑制剂talazoparib和MEK抑制剂GSK-1120212B、AZD-6244在临床前研究中充分验证了两者之间的协同作用及作用机制,为联合使用PARP-1与MEK抑制剂进入临床研究提供了理论基础。

3.7 PARP-1抑制剂与c-Met抑制剂的联用

c-Met是肝细胞生长因子(HGF)的高亲和性受体,在多种恶性肿瘤组织中呈现出异常的高表达、突变或活性改变。HFG/c-Met信号通路异常活化在多种肿瘤组织中被发现,而这种活化参与并调控肿瘤的发生、发展或转移。由于c-Met是导致肿瘤形成及转移的许多通路的交叉点,以c-Met为靶标可相对容易地实现对许多通路的同时干扰。研究发现c-Met过表达能够维持同源重组修复路径的稳定,控制DNA双链断裂的修复[53]。c-Met抑制剂的使用可以减少Rad51移入细胞核,进而抑制同源重组修复路径关键复合物Rad51-BRCA2的形成,最终抑制同源重组修复路径,并且这种抑制是c-Met依赖性的[53]。另外有研究发现c-Met可以通过磷酸化PARP-1蛋白,从而增加PARP-1的酶活性并抑制其与PARP-1抑制剂的结合[54],c-Met 的过表达能够使得BRCA1突变的乳腺癌小鼠对PARP-1抑制剂奥拉帕尼治疗不敏感[55]。因而,c-Met与PARP-1抑制剂的联用,一方面可以降低DNA双链损伤同源重组修复的能力,从而增强PARP-1抑制剂的疗效;另一方面可以提高PARP-1抑制剂的敏感性以及拓宽适应证。c-Met抑制剂ARQ197联合PARP-1抑制剂veliparib用于三阴性乳腺癌的临床前研究表明两者确实具有显著的协同作用,可以使三阴性乳腺肿瘤细胞对细胞毒药物的敏感性明显增加[56]。

4 总结与展望

PARP-1抑制剂是非常有前景的新型抗肿瘤药物,其耐药性的出现严重影响了临床上的长期疗效。本文重点介绍了PARP-1抑制剂与其他药物联用克服耐药性的研究进展。目前已有多项Ⅲ期临床正在验证PARP-1抑制剂与化疗药物联用是否获益。而PARP-1抑制剂与VEGFR、CDK、WEE1、PI3K、MEK、c-Met等激酶抑制剂的联用表现出显著的协同抗肿瘤作用,可以有效改善使用单一抑制剂易产生耐药、适应证窄等问题。这种治疗策略在扩增肿瘤细胞同源重组缺陷的同时,可以避免与化疗药物联用诱导的骨髓抑制,并有可能使得PARP-1抑制剂用于治疗BRCA野生型和同源重组功能正常的肿瘤患者,前景广阔。然而,不同药物之间的相互作用可能会降低疗效、增强毒性,甚至造成药源性疾病而危及生命。而多靶点药物可以同时作用于同一疾病的多个病理环节、多种发病机制而产生协同作用效果,减少用药量,避免药物之间的相互作用及由此带来的不良反应,且具有均一的药代动力学特性,便于在特定部位的肿瘤发挥协同增效作用。因此,开发PARP-1与其他相关靶点的双重或三重抑制剂具有重大的现实意义和潜在的应用前景。