碎片化:晚清诗歌翻译的一种持续倾向

李 震

安徽师范大学文学院,安徽芜湖,241003

“碎片化”起源于西方后现代主义批评理论,指本来完整统一的事物破碎成了许多片,形成了一种琐碎、零散的状态。因此,“碎片化”一词有了两种理解方式:第一种是“将物体打破,使之化为碎片”;第二种是“先将物体打碎,使之成为待铸新体必需的材料和过程”[1]。第一种理解显然只突出了“碎片”个体的存在,而第二种理解却展示出截然不同的积极、求新、求变之姿态,呈现出一种持续性发生的重构过程。

晚清中国以“变化”著称,当时一个显著的特点就是西学东渐引发的“剧烈和频繁的变动”[2],也就是晚清文士经常挂在嘴边的“数千年未有的大变局”。而与此相伴随的另一个特点就是中国三千年传统的打破,成了许多碎片,存在着明显的断裂。这种断裂反应在晚清文学发展历程中,“就必定包含着颠覆传统、重估价值、追求新知、重建秩序等主体动机与客观结果/后果因素”[3],具体表现为“文学工具、文学形式、文学内容这三方面诀别传统、鼎新革故、追求欧化”[3]的过程。

翻译文学,作为中国文学中舶来品,从伊始就自带新的文学内容的属性。鉴于“碎片化”的第二种理解,该词恰恰表述出晚清诗歌翻译在与传统的碰撞之下断裂之象,但译诗却展现出不断地引进西方新诗以丰富中国文学内容的尝试;不断调整诗歌审美情感以适应新的诗学规范的历程,不断调整诗歌形式以促进中国新诗形成的步伐。

1 “碎片化”之起因

晚清第一首翻译诗歌是董恂翻译美国诗人朗费罗的《人生颂》,用以“志喜”的扇面题诗,作为士大夫赠答应和之作,其翻译动机是“使外国作家去暗投明,那把诗扇仿佛是钓饵,要引诱朗费罗向往中国”[4],而不是向国人介绍西方文学。这种文化自信的心态,也反映了当时士大夫的普遍心理。

翻译其实是有意识的选择,译者通常会“提升一些独特的本国价值,而贬低另一些价值,确立为一些本国利益服务的外国文本,因而这一文本必然是片面的。”[5]“片”面的“爱国”翻译文本选择动机,董恂是第一人,王韬便是第二人。王韬在精通英语的朋友张芝轩帮助下,在香港从报刊上广泛搜集材料,并于1871年编撰成《普法战记》一书,其中翻译了《法国国歌》和德国的《祖国歌》两首诗歌。用七言古体诗翻译的《法国国歌》充分展现了法国人民和封建势力勇敢战斗、争取民族独立的伟大精神,用骚体诗翻译的德国诗人阿恩特的《祖国歌》更是彰显了德国人爱国、自信的民族情感。

从这两首诗歌开始,外国诗歌翻译的文本选择多数着眼于救亡图存、开启民智、爱国尚武这一主题。梁启超在其政治小说《新中国未来记》中摘译了英国伟大诗人拜伦《渣阿亚》(现译为《异教徒》)一个片段和《唐璜》中的《哀希腊》中的第1,3两节,并用了《端志安》(DonJuan的音译)的译名。作为一部政治小说,梁启超在《新中国未来记》中并非注重小说的诗学规范、文体形式和审美特征,而是为了凸显其思想内容和政治关怀。小说第四回分别套用了戏曲的曲牌《沉醉东风》和《如梦忆桃源》来翻译《哀希腊》的第1,3节。在梁启超眼中,《哀希腊》和其作者拜伦都是爱国、自由的象征,以希望警醒和启迪清政府统治下的国人。自梁氏引进拜伦之后,陆续有金松岑《吊希腊》(1905)、马君武《哀希腊歌》(1905)、苏曼殊《哀希腊》(1909)。除此之外,着眼于救亡图存、开启民智、爱国尚武的主题而选择翻译的诗歌还有林纾在《黑奴吁天录》(1901)中翻译的《明亮天神》等七首外国歌曲,高剑公翻译的《战斗之歌》(1905),胡适翻译的《六百男儿行》(1908)、《军人梦》(1908)、《惊涛篇》(1908),鲁迅在小说《灯台守》(1909)中翻译的一首诗,杨笃生翻译的《醒狮之歌》(1910)等。从1864年第一首译诗到1912年初,据笔者统计的64首诗歌中,就有37首属于这一主题,占到六成。

这种“片”面的翻译动机,还体现对普通民众,尤其是劳动人民悲惨命运的诗歌选择上。马君武是晚清第一位利用翻译有意识的关注本土悲惨的劳苦大众,于1905年用五言古诗翻译了英国诗人胡德的《缝衣歌》(现译《衬衫歌》)。此诗通过缝衣女的歌唱,诉说了家庭贫困而不得的日夜不停、寒暑不歇的劳苦,“缝衣复缝衣,冬风侵肌骨。缝衣复缝衣,夏日蒸炎燠”,但仍然温饱不能满足,“黑面聊能饱,荐草盈一床。屋漏地板坏,几断足不稳”。译笔情真意切,凄婉动人。后来,胡适在《竞业旬报》(1908)重译了此诗。

作为诗的王国,晚清翻译的诗歌也必然关注西方香草、美人似的爱情诗。汉译第一首爱情诗《爱情光阴诗》刊于《中西教会报》(1897年10月),由叶仿村口译、沙光亮笔述。1903年,马君武在《欧学之片影》(刊于《新民丛报》第28号)中翻译了雨果的一首诗歌《重展旧时恋书》(现译为《啊,我的情书》):“此是青年有德书,而今重展泪盈裾。谢枫斜雨人增老,青史青山事总虚。百字题碑记恩爱,十年去国共艰虞。茫茫天国知何处?认识仓皇一梦如”。诗人对其恋人思念之情跃然纸上。马君武从歌德的诗体小说中摘译了《阿明临海岸哭女诗》(1909),以七言古体诗为主,译笔语言细腻、感情哀切;并于1910年翻译了“迷娘”歌曲最著名的一首《米丽容歌》,杂言体形式翻译,辅之以aaaaaba的韵脚,很好地表现了原作的美感。选择爱情主题的还有苏曼殊翻译的《颎颎赤墙靡》(1908)、《答美人赠束发滿带诗》(1909)等。

译者也有选择翻译歌颂自然、追求进步的诗歌。严复的《天演论》(1898)中,其翻译了英国诗人蒲伯长诗《人道篇》中的一段:“主宰有秘机,斯人特未悟;世事岂偶然,彼苍审措注;乍疑乐律乖,庸知各得所;虽有偏沴灾,终则其利溥;寄语傲慢徒,慎勿轻毁诅;一理今分明,造化原无过”[6]。囿于“诗骚”传统和文言的限制,这段摘译诗虽然形式上属于五言旧体诗,有“酒瓶装新酒”的一面,但译文格律严谨,译笔精炼,将原诗中每行一正一反两种意思原封不动地译出,可见严复的用心和功力。严复在《天演论》中还翻译了英国诗人丁尼生长诗《尤利西斯》的几句,虽为四言古体诗,但译笔准确,表达出积极追求进步的姿态。此类主题还有胡适翻译的《晨风篇》(1909),苏曼殊翻译的《赞大海》(1908)、《冬日》(1909)等。

从译本选择来看,1907年之前主要着眼社会现实、关注政治意图、期望开启民智、追求民族独立,这一类诗歌达到33首,约占同期翻译诗歌总量的80%,而着眼个人情感、关注内心感受、期望诗的美感、追求个性自由的只有9首。而从1908年到清朝灭亡,两类诗歌分别是7首(占30%)和14首(约占70%),发生了颠覆性的变化。由此可见,“片”面的翻译动机,带来了翻译文本选择的多样性、琐碎性;从群体到个人、从政治到艺术、从外向内的文本选择转向却代表了晚清翻译诗歌“从前期的政治化模式向着文艺模式过渡与转化”[7],而翻译诗歌对文学新内容的重构“最明显的莫过于翻译作品主题的选择”[8],即“片”面的动机选择。

2 “碎片化”之类型

“片”面的翻译动机,一定程度导致了晚清诗歌翻译总量不多,只有66篇,译者也有限,只有19人,相较于千余种的小说翻译可谓相形见绌。正是量少、译者不多这一特点决定了翻译诗歌呈现状态的“碎片化”,其中,晚清诗歌翻译最突出的类型是拼贴型。“拼贴”本是后现代主义理论的一个产物,在文学中“特指文学作品中嵌入他人语录、广告词、新闻报告、典故、外语、菜单、图画等”[9]。这种类型一般是在其他文本中镶嵌了翻译诗歌。董恂将《人生颂》译诗写在一柄纸扇上,作为礼物,托人带到美国,送给朗费罗,为翻译诗歌呈现了别具一格的形态。王韬翻译的《法国国歌》和《祖国歌》起初也是镶嵌在其译本《普法战记》第一卷中。由于其主题“与两国立国精神大有关系”[10],《法国国歌》被梁启超收入《饮冰室诗话》(1902),《祖国歌》被蔡锷收录其所著的《军国民篇》(1902年刊于《新民丛报》第二号)的“军国民之要素”一节。另外还有严复在《天演论》中翻译的《人道篇》一节和《尤利西斯》一节,林纾和魏易在《黑奴吁天录》中翻译的7首外国歌曲,鲁迅在《红星佚史》中翻译的诗歌16首、《灯台守》中翻译的诗歌1首,以及马君武用七言古诗从《少年维特之烦恼》一书中摘译的《阿明临海岸哭女诗》。据统计,在译作中拼贴的翻译诗歌共有30首。除此之外,还有在著作中有拼贴翻译诗歌的现象,累计4首。晚清外交大臣张德彝在《欧美环游记》中从英文报纸中摘译了《安南著名大夫诗》(1869),梁启超在其《新中国未来记》中摘译了英国伟大诗人拜伦《渣阿亚》一个片段、《哀希腊》中的第1,3节和若干诗行。马君武在其《茶余随笔》(1903年,刊于《新民丛报》第二十七号)中附带用离骚体翻译了菲律宾大诗人黎沙尔之《临终之感想》。由此可见,拼贴型译诗是晚清诗歌翻译文本呈现的主要方式,占的比例高达54%,超过了一半。

拼贴型诗歌通常是以节译或摘译为主的片段,这些译诗大都是一章一节,很少全篇。原因很多,其中一点不得不承认:翻译很难。因为翻译不仅仅是两种语言符号的直接转换,更是两种文化的直接对话。文学翻译本是一件艰难之事,而诗歌翻译尤为难。雪莱的“诗不能翻译,译诗是徒劳”一句话,虽然不能全以为据,但足以表明诗歌翻译之艰难。严复在翻译的实践中,深感翻译之难,并形容道:“复近者以译自课,岂不欲旦暮奏功,而无如步步如上水船,用尽气力,不离旧处;遇理解奥衍之处,非三易稿,殆不可读。”[11]梁启超在《新中国未来记》坦言为何节译:“本原拟将《端志安》十六折全行译出。嗣以太难,遂中止。”[12]所以多数士大夫、文人不愿意翻译诗歌。另外一个原因值得注意:作为拼贴的文本嵌入其他文本中时,不得依附于整体而存在,所以不得不进行“减法”,只译其中少量章节,通常是一章一节,以便更好地融入文本结构和内容、以免显得冗余。以梁启超在《中国未来记》中以曲牌形式翻译的《哀希腊》两节为例,这有“戏中戏”的味道,即在正常的小说故事发展过程中穿插演出另一个游离于原小说故事发展之外的戏剧演出。梁启超在这里借主人公之口插演了一段唱词,很好地推动了主题的表达;并在第三节译诗后,还借主人公李去病之口,翻译了其他一些诗行,如第五节5~6行:“祖宗神圣之琴,到我们手里头,怎便堕落?”第十六节第5~6行:“奴隶的土地,不是我们应该住的土地;奴隶的酒不是我们应该饮的酒!”[12]自己的政治抱负昭然若揭。

第二种“碎片化”类型是单篇型。一篇完整的诗歌或独立出现在刊物上、或作为单行本发表。这种类型的翻译诗歌共有24首,约占38%。最早的单行本是由中国云南回族士人马安礼翻译的阿拉伯诗人蒲绥里的《斗篷颂》,题名为《天方诗经》,并于1890年在成都以中、阿文合璧的形式单行本出版。译诗共有161章(原诗为162行);采用仿诗经体形式翻译,无形中给这首宗教诗歌增添无尽的优雅,读起来古色古香。另外,一个单行本是辜鸿铭以五言古体诗翻译的英国诗人柯伯《痴汉骑马歌》,1905年由商务印书馆以中英文对照并附有插图的形式单独刊行。译诗把原诗的趣味和男主人公的天真烂漫都如实翻译出来了,施蛰存称赞此诗“颇有《陌上桑》的神情”[13]。此外,较多单篇译诗刊于报刊上,如叶仿村、沙光亮翻译的《爱情光阴诗》,最早刊于《中西教会报》(1897年10月)。马君武翻译的《缝衣歌》最先发表在巴黎出版的刊物上,后来又国内的《繁华报》《神州日报》等刊行转载。胡适1908年在《竞业旬报》中发表了译诗《军人梦》《惊涛篇》《缝衣歌》《六百男儿行》等。由于近代出版业的迅猛发展,使得更多的译诗可以及时刊出问世,并迅速传播。因为报刊的传播速度更快(相较于书籍),而且报刊直接面对一般平民文士,可以达到传播西方文化、开启民智、宣传政治思想的效果,与诗人翻译诗歌的功用性社会动机不谋而合。因此,从1905年开始,单篇诗歌在报刊上越来越多。

另外一种“碎片化”类型是合集型,即苏曼殊翻译的诗集《拜伦诗选》。苏曼殊成功地将拜伦、雪莱一并介绍到中国,诗集也是我国历史上的第一本域外诗歌翻译合集,收录了《赞大海》《去国行》《星耶峰耶俱无生》《答美人赠束发滿带诗》和《哀希腊》五首诗歌,实乃石破天惊的壮举。现存诗集最早的版本是1914年日本东京三秀舍的印刷版,但从该版书底的页注可以判断最早的《拜伦诗选》出版于1908年;页注说道:“戊申(1908)9月15日初版发行,壬子(1912)5月3日再版发行,甲寅(1914)8月17日再版发行”[14]。

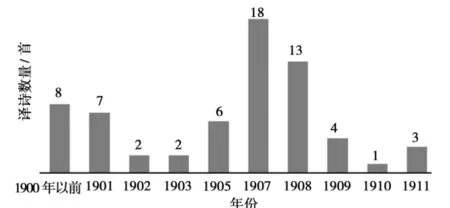

晚清翻译诗歌在20世纪之前屈指可数,本是不多的译诗还通常是拼贴的一章一节,但进入新世纪后,尤其是1905年之后,诗歌翻译的高潮应势而来,更多的单行本、单篇诗,乃至合集问世,预示着在打破传统诗歌过程中形成的译诗碎片,正在铸就新的文学形式、新的文学内容和新的文学工具。

3 “碎片化”倾向之分析

“片”面的译诗动机,却透露出积极求真、求美之势,带来了译诗的文化、审美转向。“碎片化”的译诗文本呈现如拼贴、单行本、合集的译诗形态,展现了晚清诗歌翻译求新、求变。

3.1 “碎”而不乱

欲求打破传统诗歌形式和内容而引进的译诗,却自己先在交锋中破碎。20世纪之前只有8首诗歌被翻译过来,1905年之前只有19首诗歌翻译过来(见图1),不得不说在这场交锋中译诗来得有点晚、有点慢,零散的很。其主要原因是译者心理作祟,那种骨子里对中国传统文化的自信、自恋以及与生俱来的文化优越感。对西方的物理、化学等自然科学和技术的先进表示由衷的佩服,但对西方文学则认为何足道哉。当时生活在清朝的英国传教士杨格菲也深有感受,曾于1896年指出:难道我们不比他们(中国人)优越许多吗?难道我们不是更有男子气概,更有才智,更有技术,更通人情,更加文明吗?……在我们看来,答案是肯定的。但在他们看来,答案是绝对否定的。另外,迫使人们改变看法与迫使他们改变看法几乎都是不可能[15]。

图1 晚清诗歌翻译数量逐年统计图

正如王韬所言:“英国以天文、地理……重学(力学)为实学,弗尚诗赋词章。”[16]其实,在英国呆了两三年的王韬,不可能不了解拜伦、雪莱、莎士比亚、狄更斯等杰出的作家,只因内心深处的文化优越感。同期,西方小说翻译已经在1899年《巴黎茶花女遗事》译介后掀起了高潮,加之“小说界革命”的大力倡导,西方小说翻译一时喧嚣呈上;但是译介过来的作品,却是大幅删减、改动,已经失去了原来的艺术美感,甚至三分之二都是西方的二、三流作品,时人没有不跃跃欲试翻译小说的,真可谓魑魅魍魉、“乱”象丛生。但是,与小说翻译乱象截然不同,诗歌翻译却显得有秩序、循序渐进。正如有学者指出:从1905年开始至清朝灭亡,西方哲学、文学、法律等“普遍真理观念”已经悄然地深深“植根于中国知识分子的心中”[17]了。所以,文士多选择西方知名诗人之作,比如:引进了拜伦、雪莱、弥尔顿、胡德、朗费罗、歌德等人的名篇佳作,同时也翻译了印度、波兰等著名作家的诗歌。

3.2 “裂”而不断

晚清诗歌翻译在20世纪之前数量不多,影响也不大。其中,影响较大的莫过于王韬翻译的《法国国歌》和《祖国歌》,前者是七言,后者是骚体。1905年之后,虽然诗歌翻译有了较大发展,但还是局限于传统诗词格律、语言等范围之内。对晚清所有译诗的形式粗略统计,五言(15首)、骚体(26首)、七言(8首)是主要形式,但是也有一部分译诗采用诗经体、曲牌,甚至是杂言体。这些都足以表明,在打破传统中,士人首先会不自觉地借鉴传统中的内容,正如马克思所说,“陈旧的东西总是力图在新的形式中得到恢复和巩固”[18]。当这种尝试过所有传统形式之后,发现仍然未能打破传统,没能引起足够变化、建构新的诗歌形式时,这些文士会再次尝试新的路径和方式。这些看似“礼失求诸野”之译诗形式,却是开辟新形式的必由之路。例如,胡适在尝试用五言翻译了《六百男儿行》《惊涛篇》,七言翻译了《海涅诗》后,努力换种语言思维、表达习惯,最终铸就了新诗的诞生。

以《哀希腊》为例,可以明显看出晚清译诗到民初译诗嬗变的过程:从文本选择动机上看,译诗从民族国家的集体性倾向转变为个人情感的抒发,再转为力求新诗的诞生;从文体形式选择上看,胡适的文体虽然像晚清译诗那样采用传统形式的骚体,语言也是浅近文言,但是无论音节、句式、还是整体结构等诸多方面,都已经打破了格律体一千余年的限制(表1)。碎片必然是裂缝,但是一个又一个文士的努力和尝试,让打破旧传统没有中断,让译诗的努力没有中断,让求新、求变、求真的进程没有中断。翻译诗歌,作为跨语言、跨民族思想文化交流和沟通的中介,自觉地承担起当时借镜西方、颠覆传统、重塑自我的责任。

表1 近代翻译诗歌文本形态嬗变表

4 结 语

最近四五十年来,许多国内外学者开始研究晚清小说翻译并取得了丰硕的成绩。然而,对晚清诗歌翻译研究的却不多见,仅在20世纪翻译文学史专著中偶有涉及,相比之下,可谓冰山一角。这和其“碎片化”的文本呈现形态不无关系,由于超过半数诗歌以拼贴的形式镶嵌于其他文本中,隐蔽性强,难以轻易发掘;加之其多为一章一节的摘译,难以从整体把握译诗文学特征。另外,其传统的文体形式、文言或浅近文言的语言表达,难免给人以“酒瓶装洋酒”的感觉。但这冰山一角,却隐藏着大文章,透露出晚清译诗敢于与传统碰撞,即使被撞成“碎片”状,但仍能积极求变、求新、求真,力求打破传统、建构新诗的强烈欲望。虽然这个新体没能在晚清文士之手完成,但却完美诠释了何为“碎片化”:成为待铸新诗必需的材料和过程。