基于前员工联盟的离职员工关系管理研究

王成军,王肖肖,秦 素

(安徽财经大学 工商管理学院, 安徽 蚌埠 233030)

一、问题的提出

随着“人才是第一资源”理念的提出,现代企业竞争并不仅仅局限于商品或服务本身的竞争,人才作为企业核心资源其竞争也是愈演愈烈。一方面,随着现代企业环境的变化和员工自主意识的提高,企业员工离职率越来越高已成为一种趋势;另一方面,大数据时代的到来,为人力资源管理提供了新的思路和方法。因此,新时代背景下如何构建与维护员工关系是企业人力资源管理的关键。目前,组织与在职员工的关系管理已渐渐形成清晰的架构与完善的体系,但是,离职员工关系管理的制度规范及体系尚待完善。关于“人走茶凉”“鱼死网破”“两败俱伤”“老死不相往来”等组织—离职员工关系的僵局已成为司空见惯的现象,像华为创始人任正非、碧桂园董事长杨国强等当年都曾有过从原公司离职的难堪经历。(如张万鹏议题所揭示的:一是“为何有本事的人一般来说脾气都大?”二是“为何有本事的人往往都不愿意拍马屁、阿谀奉承?”)究其原因,有些企业在办理离职手续时故意拖泥带水、百般刁难,为了拴住人才甚至采取扣留员工档案、要求支付大额违约金等手段,这不仅会使离职员工与原组织 “水火不容”,而且也会使组织形象、声誉受损乃至诉讼缠身。

目前,企业在员工招聘、入职、在职员工关系构建等方面已形成一套较为完整的流程及较完善的管理体系,但是在离职员工关系管理及其潜在价值挖掘开发方面还处于探索阶段。以前的许多研究认为员工流失对于雇主或企业而言仅仅是单方面的损失。比如,据估计,重新雇佣一名新员工的成本是维持该份工作薪金的1~1.5倍。[1]而在快速发展的新时代,这其中的一些内容或事实亟待重新估量和再认知,也即离职员工问题不能仅仅视为简单的会计成本或账面负担,其价值或局部意义从创新创业的视角来看尚有待深入挖掘和探析。因此,如何正确认识离职员工的价值、如何构建离职员工管理体系、如何对离职员工价值进行开发和利用,是企业在员工关系管理方面亟需重视并认真解决的问题,这不仅因为离职员工能为企业创造实实在在的价值,而且因为它是企业实行人性化管理的一个重要体现。

二、概念界定及其相关理论

(一)前员工联盟

直面终身雇佣逐渐式微以及创新创业日益新潮,一种使雇主和员工之间从商业交易转变为互利互惠的框架,即一种由独立的双方达成的、有明确条款的互惠协议的新型雇佣关系联盟出现了。而所谓前员工联盟是指,由原雇主与前员工组建的基于信任、价值共创、彼此受益,以推动建设强大企业以及个人更成功事业的松散型关系框架或俱乐部式的“弱关系”机构。“弱关系”是指不经常联系、分布在不同领域的人际关系。斯坦福大学的马克教授做过一个实验统计,面对面访问100个人找工作的方法,结论是,靠投简历这些正规渠道找到工作的人不到一半,而通过个人关系也即人脉(mankeep)找到工作的远远超出前者。这些靠关系找到工作的人中,只有16%能经常见到这个“关系人”,而84%的关系户们几乎一年也见不到一次“关系人”。实验结果说明:真正对你有用的关系,不是经常见面的“强关系”,而是那些不常联系的“弱关系”。[2]通常情况下,前员工按一定的离职前的职位或年份可以作为原公司或组织的神秘访客,参与原公司或组织的餐聚活动,享受某些商品或服务的内购价格,甚至学区房优惠等益处。而对于原公司或机构,则可以借助于此听取前员工的意见和建议,改进管理、维护形象、提升自己的知名度和美誉度,甚至可以带来新的商机创造、资源获取、信息共享、人才汇聚等利好。

现代员工具有创新性、挑战性、自主性、独立性等特点,当企业与其自身期望存在偏差时,他们往往更乐于“跳槽”或自主创业。员工的选择越来越多,传统的管理手段和措施对他们的作用在慢慢减弱。企业员工离职率不断攀升,人才流失严重,如何充分挖掘及利用人力资源是企业面临的重大挑战。人性化管理理念的转变也更加凸显了将离职员工关系管理纳入传统离职管理范畴的必要性,在离职员工关系管理递进的不同阶段由前员工联盟(或前员工俱乐部)所组成的强大的资源网络的价值也将日益凸显。离职员工并非“覆水难收”,企业通过与离职员工良好关系的维护打造前员工联盟反而可以使其“流而不失”。离职员工有其独特的潜在价值,企业对前员工这种特殊的资源进行汇聚并开发以此形成前员工联盟,这不仅是对离职员工价值的挖掘,也是对人力资源的循环利用。

国外一些知名企业在离职关系管理方面的做法非常值得我们借鉴。比如,宝洁公司拥有25万人的前员工联盟,通常以“宝洁商学院”著称,而LinkedIn的前员工联盟群竟有11.8万个,涵盖98%的世界五百强公司。[3-5]当然,有一点值得提醒和注意的是,一般而言并非每一个离职的员工(比如那些受过处分或者犯罪的)都可以加入前员工联盟。麦肯锡将企业比作学校,把离职员工看作毕业离校,并把这些“毕业生”信息汇编成册,制作成麦肯锡校友录,这就使其构成了一个强大的资源网络,并为公司发展带来巨大的回报。贝恩公司不仅建立校友录,还建立离职员工数据库以对他们的信息进行动态管理。近年来,随着市场经济不断纵深发展,国内也开始有一些知名企业在尝试将离职员工关系管理纳入企业员工关系管理范畴,例如腾讯(“南极圈”和“单飞企鹅俱乐部”)、阿里巴巴(“前橙会”,阿里工号是入会的“芝麻开门”。阿里巴巴的离职员工被称为阿里的“毕业生”。同时,马云的一个理念是“一天的阿里人,就是永远的阿里人”[4])、华为(“板凳会”,正是由于任正非早年的不愉快经历,才有了华为后来的一个创新作法,即“对于离职员工,‘你创业,我投资’”)、盛大(“盛斗士”)、金山(“旧金山”)、网易(“离异”)、百度(“百老汇”)等。

(二)组织—离职员工的关系管理研究综述

目前,国内学者对组织—员工关系管理的研究多基于关系的构建、管理模式、离职影响之间作用机理等方面的研究,且研究对象基本上都是基于组织与在职员工关系管理。但是,随着社会转型、经济发展、环境变化,人在企业活动中的主体地位日益突出,以人为本的理念逐渐成为现代企业运营管理的一个重要标志体现。当前学者对组织—离职员工的关系管理关注较少,传统的离职管理也主要体现在离职手续办理程序方面,主要包括离职申请的提交、审批、面谈、工作交接等,对组织与离职员工关系的延续与情感维护关注甚少。离职员工关系管理的相关研究尚处于探索阶段,其体系和架构还有待进一步深入研究、充实、拓展、丰富和完善。为积极应对剧烈变革的技术进步、社会发展态势以及创新创业的经济新常态,这方面的研究就显得愈发紧要和迫切了。

为此,赵永强、张大亮通过引入内部营销和客户关系管理的理念来看待离职员工,并有针对性地提出了加强离职员工管理的一些策略与方法。[5]王晓莉从四个方面强调了离职员工的潜在价值,并对离职员工关系管理的步骤与策略进行梳理和分析。[6]李静基于《劳动合同法》按员工离职意愿将员工离职分为主动与被动两种形式,分析员工离职对企业的影响, 阐述了离职手续办理程序, 并对如何降低员工离职率提出对策。[7]王东强等基于生态加环原理对员工离职流程管理进行了研究,为企业离职程序的控制及后续关系管理提供借鉴。[8]霍夫曼、卡斯诺查、叶和樊登较为详尽地探讨了互联网时代的人才剧烈变革及其应对之策。[3-4]芬克斯坦剖析了“如何将流动的人才变成公司的长期人脉”现实议题。[9]李宪印等对职业生涯早期员工的工作满意度、组织承诺与离职倾向的关系进行研究,认为通过加强人力资源管理特别是员工关系的管理对于降低离职率具有重要意义。[10]尽管有了前述的这些对于离职员工关系的探讨,然从前员工联盟这一角度去进行深入研究的还甚为少见。

三、离职关系管理被忽视的原因

(一)企业对离职员工价值认识不足

很多企业的人力资源管理忽视对离职员工的关系管理,主要原因在于企业对离职员工价值认识不足。传统的管理理念认为,只有在职员工才能为企业创造价值,却不知离职员工也是企业宝贵的资源。随着经济社会的发展,人在经济社会中的主体地位日益凸显,人的自主意识增强,员工一旦在企业的需求得不到满足或价值得不到实现就会选择跳槽。面对离职率不断攀升、人才流失不断加剧的状况,企业不能只关注如何留住人才问题,如何开发、利用离职员工的价值越来越重要。

(二)离职员工关系管理成本模糊

目前,实施离职员工关系管理的企业较少,除了管理意识较薄弱以外,心有余而力不足也是原因之一。大多数企业为了避免增加由于离职员工关系管理而引起的管理成本而忽略了对离职员工的关系管理,这样的做法是不明智的,如果从长远利益考虑,企业获取的回报远远大于增加的成本。离职员工关系管理必定会使企业人力资源管理的成本增加,包括人力、物力、技术等。大数据时代在为企业人力资源管理带来新的发展契机的同时,也为企业带来新的挑战。目前只有极少数具备相当规模与实力的大型企业(例如谷歌、腾讯等)将大数据应用到人力资源管理领域,这类企业可以基于已有的大数据技术将离职员工关系管理纳入大数据应用领域。

(三)离职员工关系管理规范欠缺

目前,我国离职员工关系管理尚处于起步阶段,管理缺乏规范且缺少一定的制度及体系的支撑。因此,企业实践经验不足,管理效率也较低,难以对信息进行充分利用。企业进行实践的过程中缺乏理论指导,离职员工关系管理的模式、方法、制度规范等存在很多盲区。企业在进行离职员工关系管理时需要开展很多探索性工作。

四、离职员工的价值亟待挖掘

按照离职意愿的不同划分,离职分为被动离职(因自身能力与组织发展要求不匹配而被组织淘汰)和主动离职(员工因自身因素或组织因素自愿与雇主解除劳动关系的行为)。这里主要是针对主动离职员工进行的价值分析。

(一)离职预警

员工主动离职肯定是基于某种原因,无论是出于自身原因还是组织原因,挖掘影响离职关键因素对于企业以后发展方向的确定及未来发展的规划是十分必要的。因此,企业可以通过离职面谈,认真倾听离职者内心的真实想法,从离职者身上获取关键信息。将离职面谈内容进行汇总并录入数据库,结合内部信息及外部环境信息(人才供求、经济形势、薪酬对比等)对离职员工的需求特征及影响离职倾向的关键要素进行分析(数据平台搭建,较为成熟的企业可以利用大数据技术进行分析),根据分析结果建立企业离职预警机制。针对影响离职关键要素对企业内部管理体系、企业文化及工作环境、公司规范及激励机制等进行合理的调整,可以更加有效地防范或预防员工离职行为的发生。因此,离职员工对企业的看法、建议甚至是抱怨都将是企业自我反思、自我改进的动力。

(二)口碑传播

优秀的离职员工也是企业形象代表者、企业精神的传承者、企业文化的宣扬者。离职员工的能力、思维方式、价值观念一定程度上受其原单位企业文化、经营理念影响,因此离职员工在新岗位上的出色表现往往会对原企业良好的形象起到宣传作用。如果组织与离职员工之间闹得不可开交,离职员工会把对企业的抱怨传递给身边的人,这对企业外部良好形象的建立会十分不利。相反,如果组织与离职员工之间仍保持良好的关系,离职员工会将对原企业的好感传递给周围的人,这对于原企业的商品营销、人才的吸收与引进、良好形象的树立具有重要意义。

(三)信息价值

大多数离职员工具备良好的业务能力及较丰富的从业经验,他们离职后很有可能继续从事原来行业或从事与原来行业相关的工作。因此,离职员工对于行业前景、市场环境、科学技术发展趋势具有较强敏感度。组织通过与离职员工保持长期联系并进行信息交流与共享,可以节约信息搜集及获取成本。另外,对于那些在更好平台发展的离职员工,企业还可以通过他们借鉴学习其他企业成功的经验以改进自身经营或管理方面的不足,从而提升企业市场竞争力。

(四)商业价值

离职员工极有可能成为企业的潜在客户或商业合作伙伴,因此离职员工的关系管理可以为企业带来宝贵的商业资源。组织与离职员工良好关系的存续可以使离职员工对企业仍保持亲切感与信任,当其在进行商品或合作伙伴的选择时,他们会倾向选择支持或推荐原企业。离职员工对原企业商品的选择及较高的评价往往更能增加其他客户对原企业的信任,起到较好的广告效应。如果离职员工选择创业且前景乐观时,原企业就可以对其进行投资以抢占商机。

(五)人才储备

对于表现出色的离职员工,企业可以对其进行返聘。一方面,离职员工工作经验及技能较强,且在企业的人际关系已经建立,与新员工相比可以更加快速地投入工作,而且企业对于离职员工能力及品质已有较深的了解,也降低了新一轮招聘可能存在的员工道德及其他方面的风险;另一方面,离职员工可以为原单位推荐符合企业要求的优秀人才,这在一定程度上拓宽了人才储备的渠道,提高了人才引进的质量。有了这些,也就不难理解“杨小凯的超边际分析” 以及“硅谷的离职率很高,但每个人都有创始人心态”[4]3了。而今,置身创新创业新时代,这种人才储备的理念转变与实践突破也就日益凸显了。

五、离职员工关系管理的一些有效举措

大数据的普及与应用,为现代人力资源管理及企业人事档案信息的建设提供了新的思路与方法。张丽娜、夏庆利大数据思维在人力资源管理上的运用,使决策不再以人的感性为主,而是通过数字化定量分析使决策更加理性化。[11]但是,绝大多数中、小型企业面临着数据平台搭建不成熟、技术人员缺失等问题。因此,企业可依据自身规模及实力选择适合企业的离职员工关系管理的方式。

(一)离职员工手续办理

已有对离职员工关系管理的研究或实践将信息管理阶段作为离职员工关系管理的起点,事实上,离职员工手续办理的非人性化是离职员工与企业矛盾激化及关系僵局形成的导火索。非人性化离职手续的办理主要体现为:离职手续繁琐且态度恶劣、故意拖延刁难、扣留员工档案、要求支付大额违约金等。因此,加强离职手续办理人性化是构建企业与离职员工良好关系的起点。员工递交离职申请后,企业首先应与其进行面谈,面谈时应注意方法和技巧,面谈应以倾听为主,态度要真切诚恳,要让离职员工感受到应有的尊重。企业管理者与离职员工进行面谈可从以下几个方面入手:

1.对员工表达挽留之情;2.了解离职人员离职的真实原因,是自身原因还是组织原因;3.离职人员对当前企业内部管理、工作环境、组织文化等方面的评价及看法;4.对企业当前管理、经营等方面的不足提出需要改进的合理化建议;5.了解员工离职后的发展方向或职业规划;6.留下离职人员的永久性联系方式。

另外,企业在为员工办理离职手续时不要故意拖延或以不正当理由扣留员工档案或要求赔付违约金等。

(二)信息管理

信息管理是离职员工关系管理的基础和前提,主要指两个方面:一是静态信息管理,包括离职人员基本信息及关键信息的搜集、整理及分析。二是动态信息管理,是指定期对离职员工信息进行更新,即通过与离职员工建立联系以便对其信息进行后续跟踪调整。信息管理具体环节如下:

1.设立离职员工关系管理专职人员。离职员工关系管理是一个复杂的系统工程,需要专职人员进行信息管理及关系维护的工作。离职人员的信息多而杂,设立专职人员负责信息管理工作使企业离职员工关系管理更加规范、有效,这也是企业能否实现对离职员工信息充分利用的关键环节。另外,通过离职员工信息管理人员与离职员工的定期联系,可以让离职员工感受到原组织的关怀与温暖,这是双方进行双向价值交换的基础。

2.搜集信息。信息搜集对象是离职员工,主要内容包括基本信息和关键信息两个方面。基本信息是指离职员工的基本人事档案所包含的姓名、性别、联系方式、家庭地址等信息。这里需要强调的是企业在进行基本信息搜集的过程中,应该把离职员工的性格特点、爱好、职业规划等纳入信息采集范围。这些工作一般在员工入职后就应进行,这样不仅可以根据人员特点进行人岗匹配及定制化沟通,而且方便对离职员工信息的直接调取及整理。关键信息主要指员工离职原因、员工对企业的“抱怨”或建议、员工离职后发展规划等,对这些关键信息的分析对企业未来人力资源管理及战略调整至关重要。关键信息来源主要是离职办理阶段与员工的面谈内容,因此离职办理阶段与员工的面谈尤为重要。

3.建立离职员工数据库。企业不仅要对离职员工的基本信息及关键信息进行整理并录入数据库,还要对信息基础进行拓展,外部环境(含工作环境、人才竞争状况、同行业薪资水平横向纵向比较等)、员工社交网络特征、职业生涯规划等相关信息也是数据库收集的重要内容。数据库收集的信息越全面具体,企业对信息的分析结果就越准确,完备的数据库有利于挖掘并利用离职员工的潜在价值。

4.信息分析。大数据时代为人力资源的信息管理提供了新的管理模式和方法,提高了企业人力资源信息的利用效率。大数据技术对离职员工信息进行聚类、分类、相关性分析,可以更加准确地预测员工需求特征及离职倾向。萧鸣政、唐秀锋的大数据分析研究,使企业基于信息的决策不再是基于经验性的因果推测, 而是基于客观存在以及事物间经过反复验证的关联性,提高了管理者信息决策的科学性。具备相当规模及实力的企业可以利用大数据技术进行人力资源管理(人力资源规划、招聘与配置、培训开发、绩效管理、薪酬管理、劳动关系管理),大数据的管理方法将这些碎片化管理串联起来,有利于增强企业决策的科学性。[12]

当然,大数据信息分析并非适用于所有企业。对于中小企业而言,考虑到数据平台搭建不成熟、技术成本等问题,企业可不必借助大数据技术。企业可以根据所搜集的离职员工的“抱怨”或建议等信息进行分析,找出员工离职的关键因素,进一步确定离职员工的价值和利用的可能性。[5]它主要包括:其一,根据汇总整理后的离职面谈记录找出导致员工离职的关键因素, 建立员工离职关键要素分析模型, 并针对这些关键要素对公司管理提出改进建议,以防止类似事件再次发生。其二,分析离职员工的需求特征,根据离职员工的建议,提炼出对企业现有政策、管理制度等的改进方法,促进企业的良性发展。

5.结果反馈及预警。当前人力资源信息分析结果运用偏向事后评价,前瞻预测不足。[13]因此,大数据分析应完善结果反馈机制,增强对人力资源管理的评价及离职倾向的预测,以便及时对企业管理及战略方面的不足进行改进或调整。进行信息分析(数据分析或经验分析)的目的是建立离职预警机制,通过对影响离职倾向因素的改进,满足企业员工对生理、安全、社交、尊重、自我实现等不同层次的需求。通过信息预警,可以增强企业的问题意识,采取事前控制措施以防止因员工离职率过高而造成的人才流失。

6.离职员工信息后续跟踪及调整。员工离职后其部分信息可能有所变化,管理人员应与离职员工保持定期的沟通与联系,以便对数据库信息进行更新,增强信息的可利用性。企业对离职员工职业发展的动向等信息进行跟踪了解,有利于对离职员工这个特殊资源的开发与利用,以便未来能寻求合作机会,挖掘潜在的商业价值。

(三)价值衡量

价值衡量是指建立相应的评价指标体系,并通过借助大数据技术对衡量指标予以量化,以对员工在职价值及其离职后的潜在价值进行测度与评价的过程。

1.确立分级依据和标准。员工价值衡量是企业进行业绩考核、对员工进行奖惩及确立报酬标准的基础及依据,离职员工的价值衡量是企业对离职员工进行分级管理的重要依据。[14]评价指标一般包括员工道德品质、技能、工作效率、人际关系等方面,企业可根据自身情况及要求对每项指标进行赋重。另外,企业也可以将离职员工的职位及对企业贡献度作为等级划分依据。离职员工的价值评价是在对离职员工在职期间的价值判断的基础上,结合其离职后的职业发展动向及在未来可能为企业带来的潜在价值进行估计。

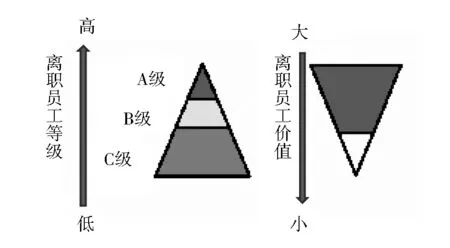

2.等级划分。企业依据价值衡量的结果对离职员工进行等级划分,这样可以使企业对离职员工的管理更加具有针对性。借鉴国外企业管理经验,对离职员工价值实行ABC等级划分法。将企业离职员工价值从大到小依次划分为A级、B级、C级,这样便于管理者了解重点管理对象,提高管理效率。依据80/20 法则,企业 80% 的财富是由20% 的核心员工创造的,因此核心离职员工(A级)的关系管理是离职关系管理的重点,见图1:

图1 离职员工层级及其价值

3.动态的层级管理及调整。离职员工的层级划分并不是一成不变的,企业应根据离职员工职业发展动向等信息的变化重新估计其潜在价值并对层级进行调整。通过对离职员工动态的层级管理及调整,使管理信息更加准确完备,进而提高管理信息的利用效率。

(四)分级管理

对离职员工进行分级,一方面可以对不同层级的员工采取不同的管理模式,另一方面可依据等级即离职员工价值来决定企业投入方式及强度,这样可以降低投入成本。不同级别的离职员工的管理模式及企业所期待的回报见表1。

(五)价值共创

良好的离职员工关系的管理及维护是企业与离职员工进行价值共创的前提及基础,在此基础上双方才能进行价值传递与价值互动。企业进行离职员工管理的主要目的就是对离职员工的价值进行挖掘、开发与利用,以期实现企业价值最大化。价值共创无论对企业还是离职员工而言都是有利的,是双方互利共赢的选择。

(六)效果反馈

对离职员工关系管理的质量及成效的评价,不仅可以使企业对投入回报率有比较清晰的了解,还可以根据反馈结果找出组织运营管理不足之处并进行调整、纠偏和改正,也即通过对离职员工耐心细致的访谈、对话、沟通与请教,进一步深入了解和诊断企业所存在的问题或潜在危机,以积极改进正在进行的工作并作出一定的甚至可能是战略性的结构调整。

表1 分级管理模式及方式

六、结语

离职员工关系管理是一个复杂的系统性工作,它需要收集、管理大量数据,但最重要的还是传统观念的改变。目前企业人才具有高流动性,企业人力资源管理不能将“留住人才”视为唯一目标,也要学会管理并利用留不住的人才。离职员工关系管理对企业而言并不是画蛇添足而是锦上添花。利用前员工联盟这一巨大的资源网络使人才“流而不失”,不仅可以减少由于员工离职给企业带来的损失,而且能够为企业的未来发展提供支持。因此,离职员工也是企业宝贵的财富,“留住人才”与“管理并利用留不住的人才”(“不求所有,但求所用”)这两者并不矛盾,且后者对前者更能起到良好的推动作用:一方面,通过对“留不住人才”离职原因进行分析并建立离职预警对企业不足进行改进以留住人才;另一方面,企业对离职员工的重视同样会让在职员工感受到企业以人为本的管理理念,从而更加坚定在企业继续发展中施展自己才华获得出彩机会的信心与勇气。

对中小企业而言,离职员工关系管理并非遥不可及。企业可以根据自身发展情况选择离职员工关系管理投入的成本,对于发展实力较弱的企业而言,不必另设离职员工关系管理的专职人员,可以直接将其划分到原有人力资源管理的工作范畴。至于管理技术(大数据分析)的应用,企业可以根据企业实际情况进行选择。离职员工关系管理尚处于探索阶段,其制度规范及体系还有待完善。但是,国内外一些知名企业在离职员工关系管理实践方面为我们提供了良好的借鉴,像麦肯锡、贝恩、宝洁、阿里巴巴、腾讯等。所以,我国的企业可以学习他人经验并结合企业自身情况对管理模式进行创新。离职员工关系管理是一个循序渐进的过程,需要企业慢慢摸索积累经验。企业离职员工关系管理在信息的获取、大数据技术的应用、返聘机制的建立等方面还有很大的提升空间。只有不断学习借鉴先进经验,才能更好地适应创新创业时代对新型人力资源管理提出的要求。