鄂尔多斯盆地本溪组沉积物物源探讨及其构造意义

贾浪波,钟大康,孙海涛,严锐涛,张春林,莫午零,邱存,董媛,李兵,廖广新

1.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249

2.西安石油大学地球科学与工程学院,西安 710000

3.中国石油勘探开发研究院,河北廊坊 065000

4.中石化江汉油田分公司采气工程技术服务中心,湖北潜江 433124

0 引言

华北地台鄂尔多斯盆地在海西构造运动作用下,结束抬升剥蚀,沉积了海陆过渡相本溪组。目前在对鄂尔多斯盆地晚古生代勘探中主要集中于上部的太原、山西和石盒子组,对于本溪组研究较少;在仅有的本溪组研究中也主要集中于盆地北部地区或者南部的延长矿区[1-7],也未有学者对于这一关键时期物源进行全盆地系统分析;通过对仅有的本溪组物源发育情况文献进行调研,发现物源争议较大,一部分学者认为南部物源不发育,其中林进等[4]通过对本溪组南部沉积物进行阴极发光和稀土元素分析认为沉积物主要来自于盆地北缘;赵谦平等[5]通过对本溪组南部沉积物母源构造背景分析认为物质来源于盆地北缘;苏东旭等[7]在对南部本溪组沉积体系研究过程中,认为南部地区基底奥陶系灰岩难以风化剥蚀形成沙丘和砂坝沉积,认为物质来源于北部。同时也有部分学者认为本溪组沉积时期,南部可以提供物源[8-9],陈全红等[9]研究发现本溪组地层逐层向南超覆于奥陶系基底之上,同时分析得到南部和北部样品的构造背景存在差异,从而推测本溪组沉积时期南部存在物源;Li et al.[10]、Zhu et al.[11]和Wang et al.[12]通过对本溪组底部铝土矿和碎屑岩的碎屑锆石年龄进行分析发现,南部样品有较为明显的490 Ma年龄峰,该年龄峰值被认为是南部北秦岭物源区的典型标志[13],从而认为在本溪组沉积时期南部存在物源。由此可见本溪组沉积时期,南部是否存在物源及物源规模究竟有多大,存在很大争议。另外随着目前对南部钻井增多,发现南部本溪组具有一定勘探潜力。物源研究的争议也极大制约了该区的油气勘探。

因此本文研究从沉积本溪组的整个盆地中东部着手,基于野外、岩芯和钻测井、轻矿物、阴极发光、重矿物和碎屑锆石年龄测年资料和前人研究成果,通过多种手段综合分析本溪组沉积时期物源体系发育特征,探讨不同物源体系的母岩类型和该时期构造演化特征,致力于为后期华北地台海西期大地构造演化和本溪组油气勘探研究提供可靠的依据。

1 区域地质概况

鄂尔多斯盆地经历了加里东—喜山构造运动旋回和多幕构造运动,是一个稳定沉降、坳陷迁移的多旋回沉积型类克拉通含油气盆地,已成为我国重要的石油、天然气生产基地之一[14-16]。研究区位于鄂尔多斯盆地中东部,北以杭锦旗为界,东到黄河,南到盆地南缘,西至鄂托克前旗,海拔高程800~1 500 m,研究区面积达1.86×105km2。跨越鄂尔多斯盆地伊盟隆起、伊陕斜坡、渭北隆起、晋西挠褶带四个构造单元,主要位于陕北斜坡构造单元之上(图1)。

鄂尔多斯盆地发育的晚古生代地层为石炭系和二叠系,自下而上为本溪组、太原组、山西组、石盒子组和石千峰组,本溪组为整个华北地台结束抬升剥蚀之后形成的海陆过渡相沉积,整体对应为海平面上升背景,其中本溪组自下而上可以划分为湖田段、畔沟段和晋祠段,湖田段主要为一套灰色、灰白色铝土岩和铝土质泥岩,前人普遍认为该套铁铝层为冲积平原风化壳泥岩或者沼泽泥岩沉积[1-2];畔沟段岩性为一套深灰色粉砂岩夹灰白色细—粗粒石英砂岩和石灰岩透镜体及煤线,晋祠段主要岩性为一套砂岩、灰岩和煤层,前人通过研究认为畔沟期和晋祠期北部主要为三角洲沉积,南部为潮坪、障壁岛沉积[1-7]。最新侯云东等[8]通过对野外露头和钻井岩芯系统观察,结合典型沉积构造和砂体分布特征,认为本溪组对应的沉积类型为潮汐砂坝—三角洲复合沉积体系,北边主要为三角洲沉积,南边为潮汐砂坝沉积(图1)。

2 研究方法

本次研究过程中所涉及的主要实验有:重矿物分析、阴极发光分析和碎屑锆石U-Pb分析,接下来对以下几种方法进行详述。

本次重矿物分析中,主要选取本溪组晋祠段和畔沟段的中粗砂岩进行分析,共分析样品60块,是在北京天和信矿业技术开发有限公司完成测试,分析测试过程包括重选、强磁选、电磁选和三溴甲烷分离等步骤,然后再由分析员对不同类型重矿物进行识别统计,为了保证测试结果可靠性,分析矿物颗粒在1 000粒左右。

本次阴极发光实验测试,共选取样品52 块砂岩样品,是在中国石油大学(北京)重点实验室完成测试,所用仪器为美国RELIOTRON 公司的阴极发光(CL)仪器,样品为普通薄片,为了考虑后期的对照分析,本次研究中所用样品均采用相同的测试分析条件,具体条件为:束电压14.5 kV,电流320~340 µA,暗室,室温18 ℃,空气湿度40%,观测时间为30~50 s。详细标准参照SYT5916—2013《岩石矿物阴极发光鉴定方法》。

锆石LA-ICP-MS原位U-Pb实验是在南京聚普科技有限公司实验室完成。测试仪器为Agilent 7700x型ICPMS 和ASI RESOnetics S-155 193 nm 准分子 激光剥蚀系统联机。首先将锆石按照宋彪所示方法制靶[17],然后照反射光和阴极发光图像,观察锆石形态及其内部结构,为锆石测年做好准备工作。然后用仪器测量锆石U-Pb 同位素含量,校正的锆石标准为91 500,激光束斑大小为33µm,剥蚀频率为6 Hz,激光输出能量为100 mJ,能量密度8 J/cm2。分析时背景时间为15 s,样品分析时间40 s。

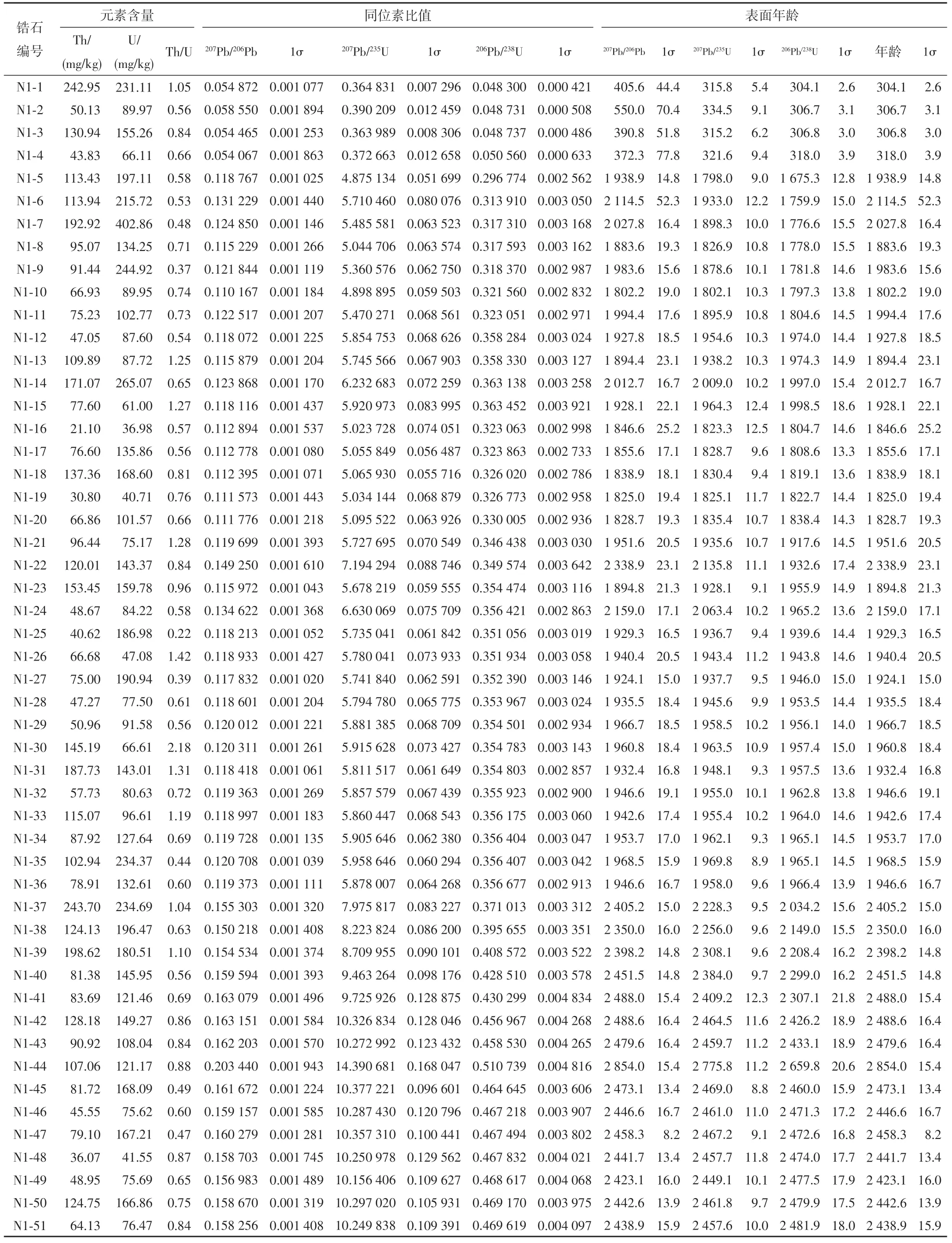

本次研究中共在鄂尔多斯盆地北部保德桥头和南部韩城象山采集两块样品,测试共得153颗碎屑锆石的U-Pb 年龄,其中碎屑锆石年龄中达到协和度要求的锆石共计129 颗。对符合要求的数据利用ISpolpt3.0做处理。大于>1 000 Ma的样品,由于含大量放射性成因Pb,因而采用207Pb/206Pb 表面年龄,对于<1 000 Ma的数据,主要采用更为可靠的206Pb/208Pb的表面年龄[18]。

3 本溪组物源分析结果

物源分析是研究沉积、储层和成藏的基础,本次在物源研究过程中,主要基于沉积学物源分析方法和地球化学碎屑锆石U-Pb 年代学分析,沉积学方法主要包括:1)砾岩分布范围分析,2)碎屑组分分析,3)石英阴极发光分析,4)重矿物组合及重矿物稳定系数分析。

图1 研究区地理位置(a)、研究区井位分布(b)及地层柱状图(c)Fig.1 Geographic location (a); distribution of wells (b); and stratigraphical characteristics (c)

3.1 沉积学分析

3.1.1 砾岩分布范围分析

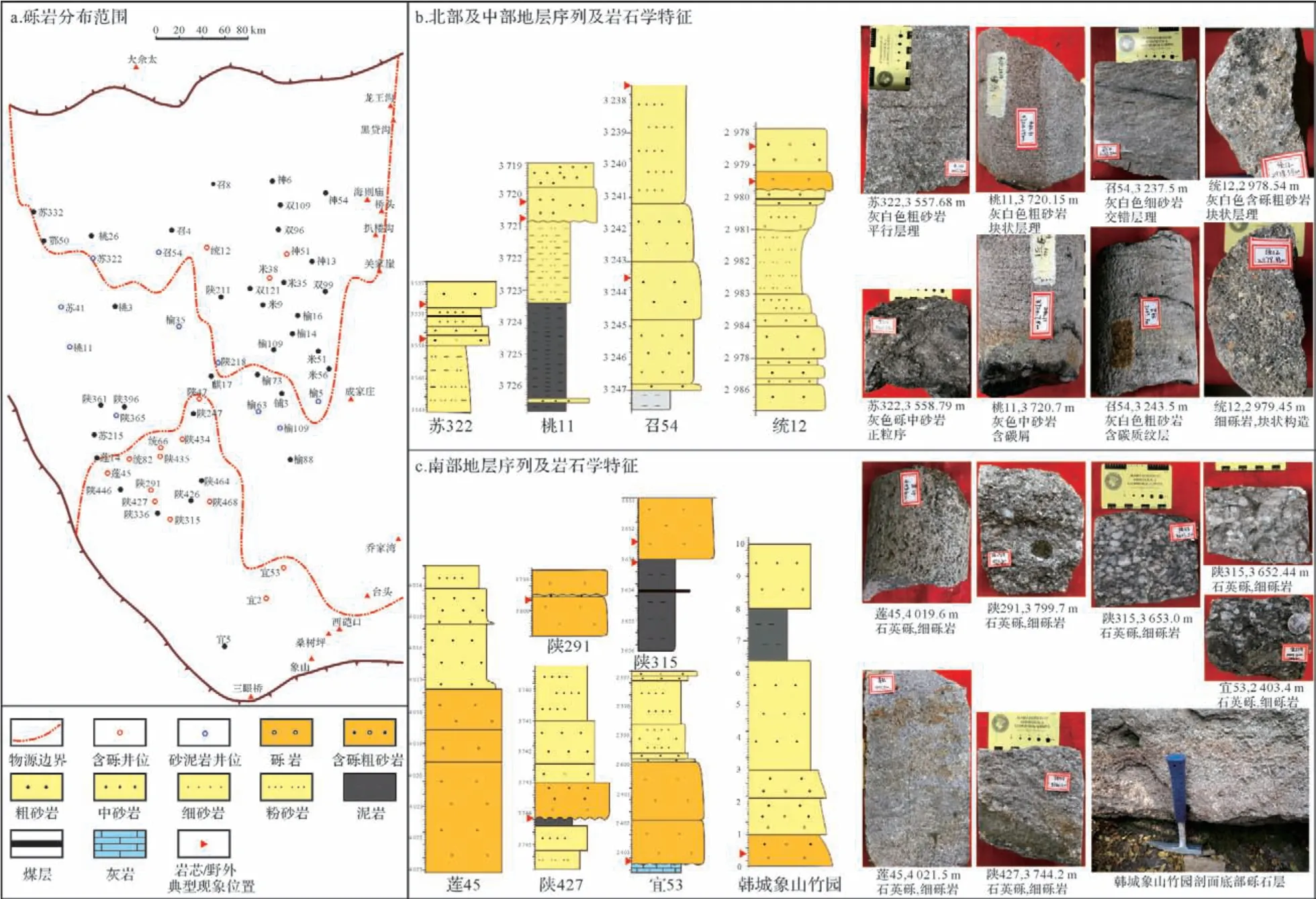

砾石一般可以直接反应物质的母岩成分,并且砾石一般属于近源沉积,未经过长距离搬运,成分受外界改造一般较小[19-21]。在原始盆地恢复过程中,从盆地边缘到盆地内部有从粗粒到细粒变化,盆地边缘一般有盆地边缘砾岩相发育[22]。本次研究中通过本溪组岩芯观察描述,确定了砾石的平面分布图(图2)。

本溪组取芯段主要是畔沟段和晋祠段的砂砾岩,因而通过识别平面上不同部位岩芯柱子的岩性粒度变化特征,可以推测物源体系分布。本次共描述全区钻遇本溪组的井位50 余口,通过分析统计得到图2,砾岩主要发育在盆地南部地区和零星的北部地区。通过详细观察可见,盆地中部和北部地区主要为中细砂岩和零星的砾岩层(图2b),通过对北部发育的砾石层进行统计发现北部砾石层厚度一般为0.4~1 m,如统12 井序列所示,砾岩颗粒主要为石英砾,磨圆为次棱角—次圆,分选较好,粒径大小主要为2 ~4 mm;盆地南部地区发育较厚砾石层(图2c),整体为正韵律,厚度从1~6 m 不等,成分主要为石英砾,磨圆为次圆,分选中等—好,粒径大小为普遍为5~10 mm,最大可达20 mm×25 mm,相对北部砾石,厚度较大,粒径也较大,倾向于认为南部和北部砾石层来源于不同物源体系。一般而言从盆地边缘到盆地内部粒度由粗变细,而盆地北部该时期发育稳定物源争议较小,从而分析认为本溪组沉积时期,南部砾石层应来源于盆地南部物源体系。

图2 鄂尔多斯盆地本溪组砾岩分布范围Fig.2 Conglomerate distribution in the Benxi Formation, Ordos Basin

3.1.2 碎屑组分分析

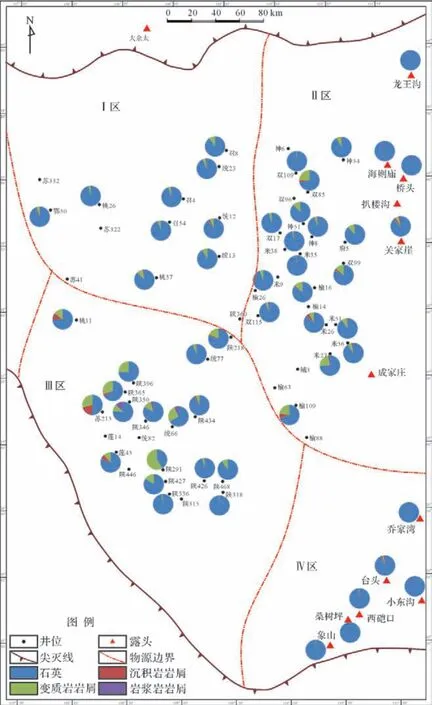

碎屑组分是反映物源信息比较直观的辅助物[23],岩屑类型比其他任何类型的颗粒带有更多的物源区证据。因为碎屑岩岩屑类型、含量与母岩性质、风化作用息息相关,因而通过对碎屑组分单岩屑分析、岩屑组合和含量进行统计,可以得到有关物源方向和母岩性质信息。本次通过对覆盖全区的岩石铸体薄片进行观察,统计不同区域岩石颗粒类型,依据岩石颗粒类型差异从而可以确定物源区位置。

通过分析表明,研究区主要岩石类型为石英砂岩和少量的岩屑石英砂岩,长石几乎不发育。不同区域发育不同的岩屑类型。平面上大概可以划分为四个区域(图3),选取不同区域的岩石薄片进行观察,可以看出,I区岩石碎屑颗粒以石英为主,岩屑含量较低,整体为石英砂岩特征(图4a,b);II区碎屑颗粒整体也是以石英为主,但是岩屑颗粒含量明显增加,整体为岩屑质石英砂岩特征(图4c,d);III区碎屑颗粒也是以石英为主,但是岩屑含量相对更高,整体为岩屑砂岩和岩屑质石英砂岩(图4e,f);IV 区碎屑颗粒基本全部为石英,几乎不见其他类型碎屑,整体为石英砂岩(图4g,h)。

对每个区域所有样品点的不同碎屑百分含量进行整体平均得到图5,西北部I 区为92%的石英、6%的变质岩岩屑、1%的沉积岩岩屑和1%的岩浆岩岩屑;东北部II区为87%的石英和11%的变质岩岩屑、1%的沉积岩岩屑和1%的变质岩岩屑;西南部III 区为76%的石英、20%的变质岩岩屑、3%的沉积岩岩屑和1%的岩浆岩岩屑;东南IV区为98%的石英、1%的变质岩岩屑和1%的岩浆岩岩屑。

图3 鄂尔多斯盆地本溪组不同区域岩石碎屑组分分布图Fig.3 Distribution of rock debris in the Benxi Formation,Ordos Basin

由图3、图4 和图5 可知,基于岩石组分差异,平面上四个分区特征较为明显,西北部I区与相邻的东北部II 区和西南部III 区差异较大,东北部II 区和西南部III区岩屑含量比I区明显要高,说明I区、II区和III来自不同物源体系;东南部IV区与相邻的西南III区和东北II 区差异也较大,西南III 区和东北II 区碎屑组分中岩屑含量也明显高于东南部IV区。综上可以看出通过平面岩石碎屑组分差异,平面上可以划分为四个区域。

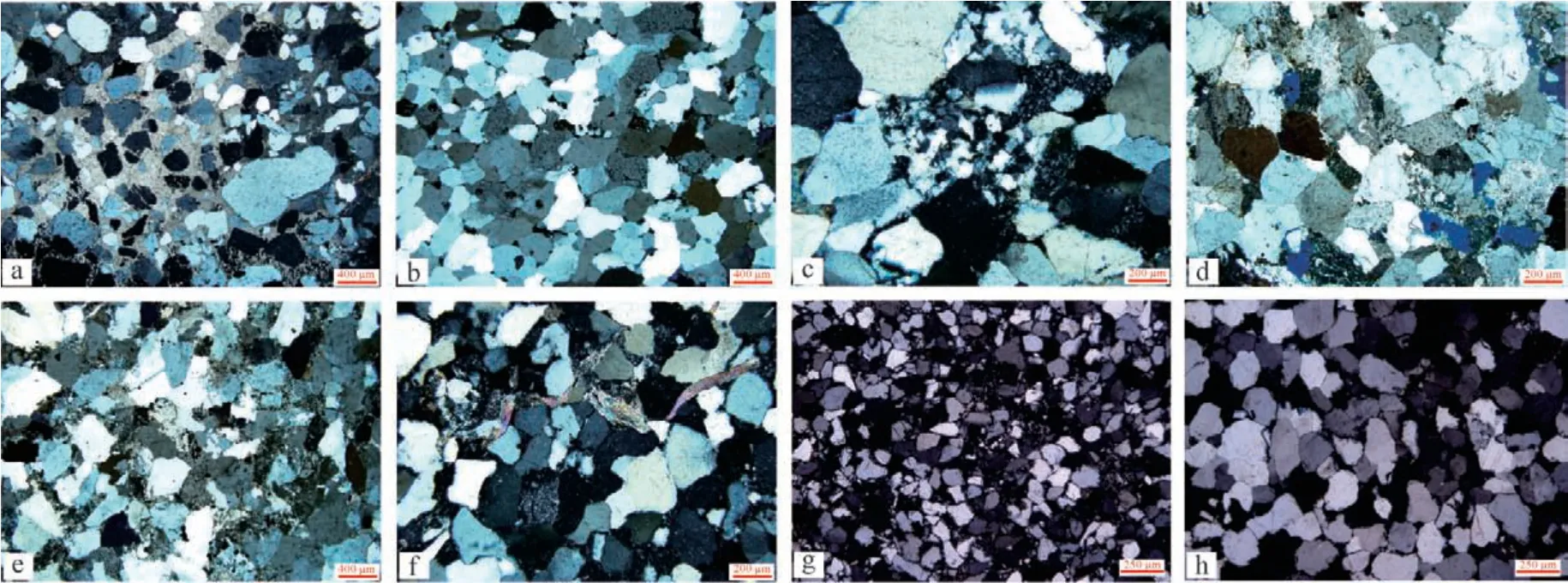

3.1.3 石英阴极发光

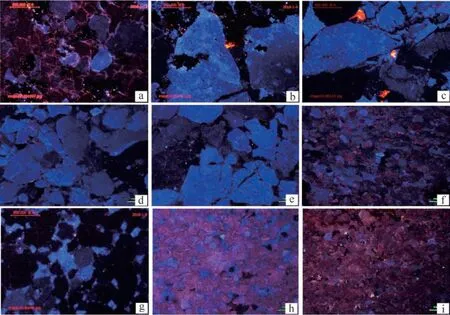

碎屑岩中常见石英、长石和岩屑因为来源和母岩性质不同,一般具有不同的阴极发光特征,从而可以分析源区性质和物源分区。长石和岩屑颗粒一般不稳定,所以在物源分析中一般选择石英阴极发光特征进行判断[24]。石英的碎屑沉积物中石英阴极发光颜色一般大致可以分为三种:紫色—蓝色、棕色和不发光。石英不同的阴极发光颜色与母岩类型有关,反映了母岩形成时所经历的温度,“紫色”一般代表深成岩、火山岩以及一些接触变质岩;“棕色”一般代表低级变质岩,在区域变质岩中也可出现;至于不发光石英指示成岩作用形成的石英[25]。本次主要是针对研究区不同部位的岩石铸体薄片进行观察,如图6所示。

研究区西北部砂岩阴极发光中,石英主要以暗褐色为主,部分发蓝紫光(图6a),说明石英来源主要为低级变质岩和少量的火成岩;研究区东北部石英阴极发光颜色有典型的蓝紫光和部分暗褐色(图6b~e),说明母岩类型为火成岩和变质岩;西南部石英阴极发光主要为暗褐色和少量的蓝紫色(图6g),说明母岩类型主要为变质岩和少量火成岩;东南部地区石英阴极发光颜色主要以棕褐色为主(图6h,i),说明母岩类型主要为变质岩;其中在研究区东部偏中部成家庄,阴极发光颜色为棕褐色但蓝紫色也占了很高比例(图6f),该位置北部主要为蓝紫色石英,南部为棕褐色石英,因而推测该部位为南部和北部物源交汇部位。通过石英阴极发光可以看出,西北区域与相邻的东北区域特征差异较大,西北区域与相邻西南区域差异不是很明显;东南与相邻的东北区域和西南区域差异较大。

3.1.4 重矿物组合及稳定系数

重矿物组合一般与母岩性质存在密切关系,能够较好的反映源区母岩特征,其类型和组合也能反映母岩类型的变化及沉积搬运距离的远近[26-27]。重矿物稳定系数是指稳定重矿物含量与不稳定重矿物含量之比。随着搬运距离增大稳定重矿物含量升高,不稳定定重矿物含量降低,所以稳定系数大小可以反映沉积物搬运方向[27]。本次研究过程中首先除去一些自生和次生重矿物,选用的稳定重矿物为锆石、电气石、金红石、石榴石、锡石和钛铁类,不稳定矿物包括:硬绿泥石、黑云母、黄铁矿、重晶石和辉锑矿[28]。

图4 鄂尔多斯盆地本溪组不同区域岩石碎屑组分镜下特征(a和b为I区,c和d为II区,e和f为III区,g和h为IV区)Fig.4 Photomicrographs (crossed nicols) showing typical mineral assemblages in different areas of the Benxi Formation,Ordos Basin. (a), (b) area I; (c), (d) area II; (e), (f) area III; (g), (h) area IV

图5 鄂尔多斯盆地本溪组不同区域岩石碎屑统计结果Fig.5 Rock debris statistics for different areas of the Benxi Formation, Ordos Basin

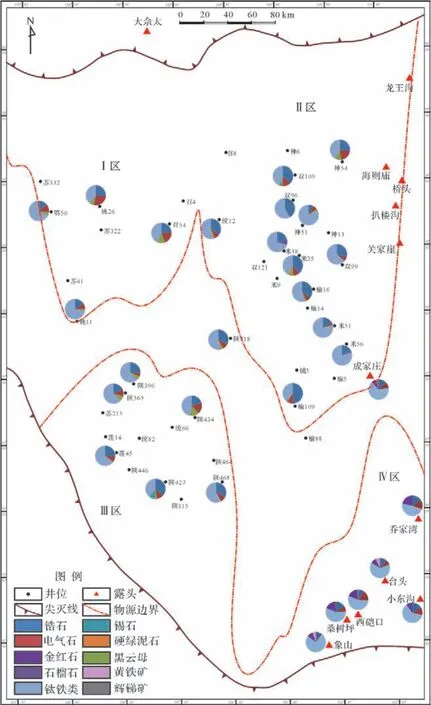

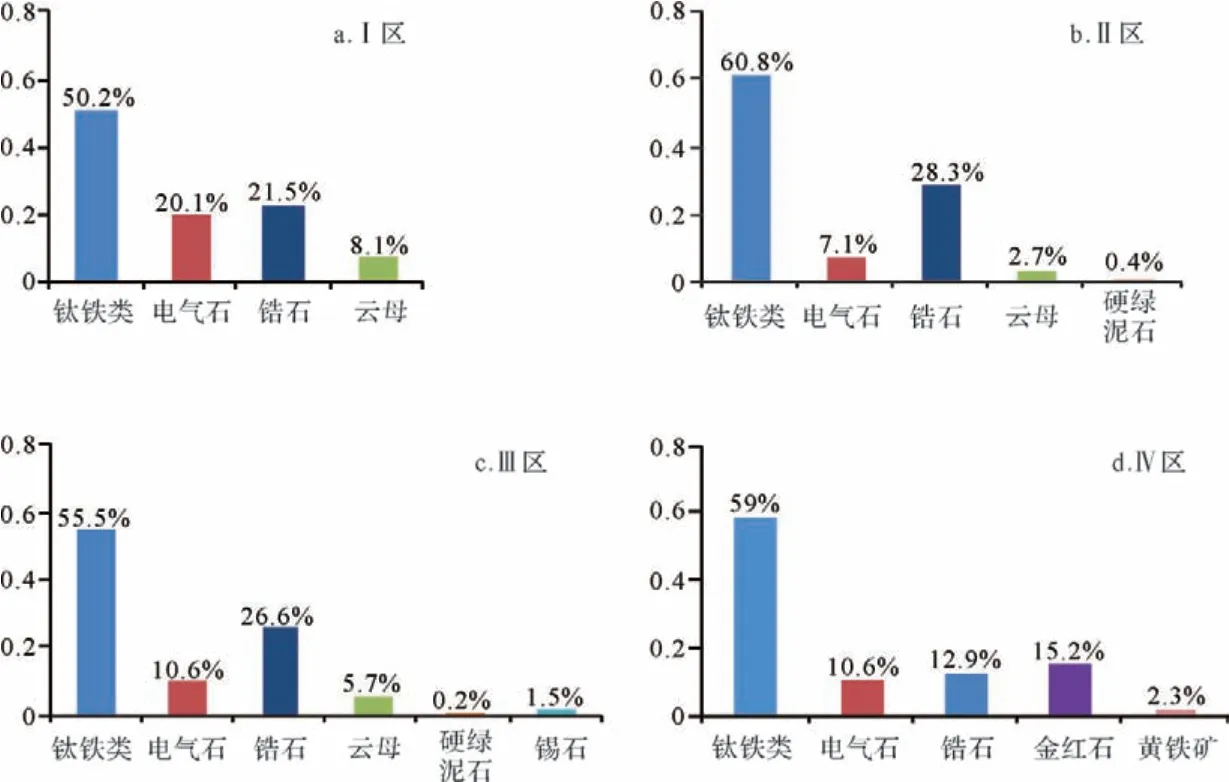

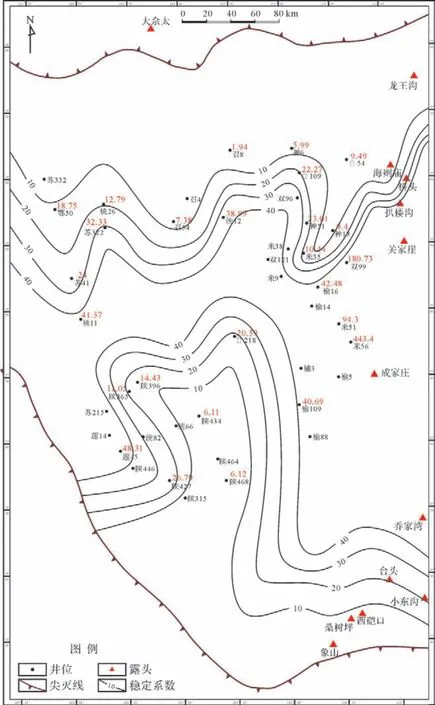

通过观察平面上不同区域重矿物类型特征,可以看出之前由碎屑组分得到的四个区域重矿物类型也存在差异(图7),通过对不同区域所有样品的不同类型重矿物含量进行整体平均得到图8,分析认为I区主要以钛铁类、电气石、锆石和云母为主;II区以钛铁类、电气石、锆石、云母为主,外加少量硬绿泥石;III 区位于I 区正南边,主要以钛铁类、电气石、锆石、云母以及少量锡石和硬绿泥石;IV区主要以钛铁类、电气石、锆石、金红石和黄铁矿为主。对比相邻区域可以看出,I区与相邻II区相比差异较大,I区钛铁类相对较少,电气石含量较高,I 区与相邻区域III 区相比,特征差异相对较小,I 区电器石含量相对较高一些,同时III 区相对出现一些锡石和硬绿泥石;IV 区与相邻区域II区和I区相比差异较大,明显出现金红石矿物。其中在对成家庄样品进行统计分析中,识别出少量的金红石,说明在沉积时期,有少量的南部IV区物源影响到该部位。通过对重矿物稳定系数进行计算得到图8,从图中可以看出,稳定系数从盆地北部边缘到盆地中心和从盆地南部边缘到盆地中心,都有从小增大的趋势,在结合不同区域重矿物类型差异,可以看出该时期在南部和北部地区可以各识别出两个物源体系。

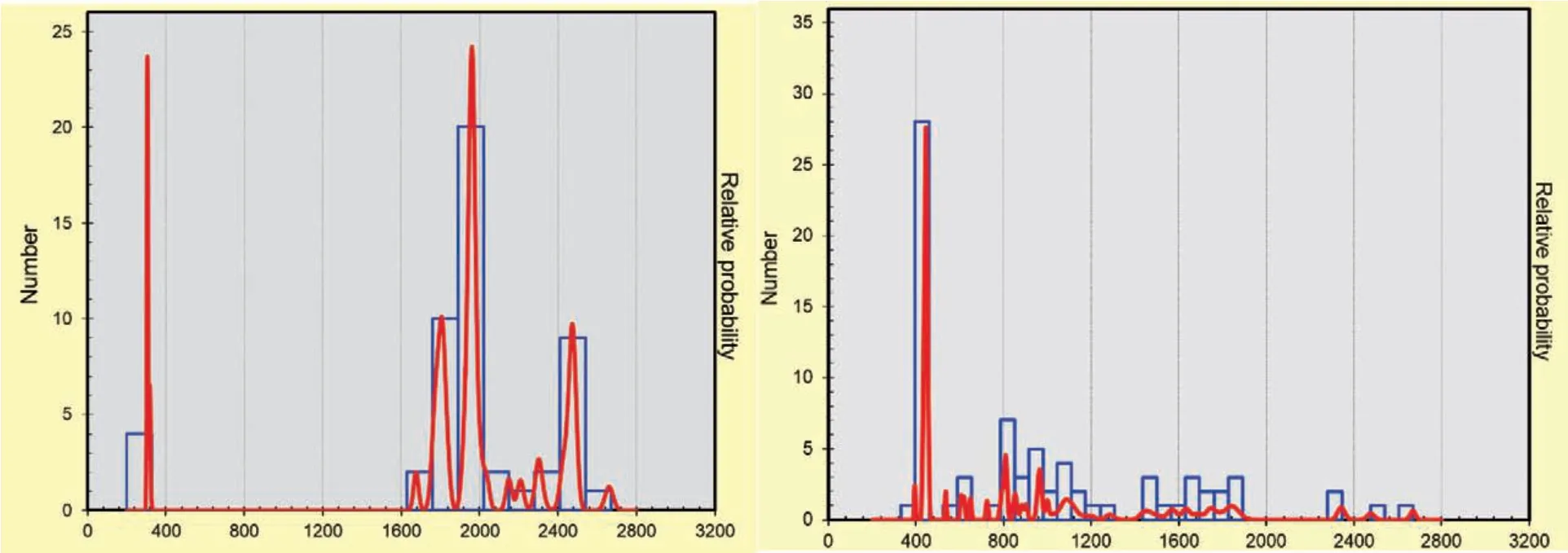

3.2 碎屑锆石测年

重矿物中锆石抗风化能力较强,U-Th-Pb 同位素体系封闭温度较高,不易被后期改造热事件破坏,使得它在沉积循环中能很好保存形成时的构造热事件,不但广泛发育在各类岩浆岩中,在中、高级变质岩中也广泛发育。基于这些优点使其成为国内外物源研究的首选矿物[29]。本次研究中为了确定南部是否发育稳定物源体系,在盆地北部和南部地区有代表性露头点保德桥头N1 样品和韩城象山N2 样品进行LA-MC-ICP-MS 锆石U-Pb 同位素测年分析(附表1,2),结果如图9 所示。关于鄂尔多斯盆地北部和南部物源体系研究较多,其中北部物源体系特有的年龄峰为300 Ma 和2 000 Ma[30-33],南部物源年龄峰为450 Ma 和900 Ma峰值[34-35]。

图6 鄂尔多斯盆地本溪组石英阴极发光特征Fig.6 Cathodoluminescence images of quartz of the Benxi Formation, Ordos Basin

N1 样品共有51 颗锆石点数据有效,年龄变化于315.8~2 457.6 Ma,从直方图上看年龄分为三组:315.8~321.6 Ma、1 798~2 135.8 Ma、2 228.3~2 775.8 Ma(图10)。其中315.8~321.6 Ma 占总有效数据的7.8%,年龄峰为318 Ma,也是较为明显年龄峰;1 798~2 135.8 Ma 占总有效数据的62.75%,年龄峰为1 960 Ma,也是该样品最为明显年龄峰;2 228.3~2 775.8 Ma 占总有效数据的29.41%,年龄峰为2 470 Ma。N2 样品有78 个锆石点数据有效,从直方图上看出年龄划分为四组,分别为:394~648.2 Ma、723.9~1 284.9 Ma、1 439.8~1 865.7 Ma 和2 338.9~2 668.2 Ma(图10)。394~648.2 Ma 占总有效数据的42.3%,峰值年龄为460 Ma,也是最为显著的一个年龄峰;723.9~1 284.9 Ma 占总有效数据的33.3%,存在3 个略微显著的年龄峰分别为810 Ma、960 Ma、1 080 Ma;1 439.8~1 865.7 Ma 占总有效数据19.2%,存在两个较小年龄峰为1 600 Ma和1 840 Ma;2 338.9~2 668.2 Ma 占 总 有 效 数 据5.1%,年龄峰不明显。

4 讨论

通过对鄂尔多斯盆地本溪组砾石展布范围、碎屑组分、石英阴极发光、重矿物组合及稳定系数和碎屑锆石测年综合分析,认为本溪组沉积时期南北双向供源,其中南部和北部物源体系在东西方向上分别又可以划分出两个物源体系。前人对晚古生代时期物源特征研究较多,其中席胜利等[36]、杨锐等[37]在对鄂尔多斯盆地山西组和上下石盒子组北部物源研究中,均发现盆地北部地区以乌拉山西为界,西侧为石英砂岩沉积,东侧为岩屑石英砂岩和岩屑砂岩,本次对碎屑物的分析结果也符合该特征(图3,4)。在对盆地北部地区东西两侧岩石薄片阴极发光颜色分析中,认为西北地区母岩主要为变质岩和少量火山岩,东北部地区母岩主要为阴山东段火成岩和少量变质岩。对于南部物源体系可以明显看出南部物源体系在东西两侧存在很大差异,可以断定存在于南部的两个物源体系来源于不同的母岩类型(图3~5,7,8),东南部物源体系阴极发光显示主要为变质石英,推测母岩类型高级变质岩;西南部岩石组分较为复杂,岩屑以变质岩为主,但同时发育一些沉积岩岩屑和岩浆岩岩屑,推测母岩主要为变质岩和部分沉积岩和岩浆岩。

图7 鄂尔多斯盆地本溪组重矿物组合类型平面分布图Fig.7 Distribution of heavy mineral suites, Benxi Formation,Ordos Basin

对于北部样品N1,315~321 Ma 可能来自晚古生代古亚洲洋洋壳向华北克拉通和蒙古古陆块进行双向俯冲影响的华北北缘岩浆岩,该年龄段与显生宙400~300 Ma 的兴—蒙造山火成岩年龄一致[30-32];1 798~2 135 Ma 年龄与华北克拉通发生的吕梁构造事件有关,该事件使华北克拉通北缘可提供2 300~1 800 Ma 的物源[38-39]。华北板块在2 700~2 500 Ma发生大规模火山—岩浆活动,在2 500~2 300 Ma 构造较为稳定[39-40],对于2 228~2 775 Ma,可以解释为该地区接受了华北克拉通北缘2 700~2 500 Ma 期间的火山岩碎屑物质和2 500~2 320 Ma 的变质岩碎屑物质。对于南部样品N2,394~648 Ma 年龄中峰值年龄为450 Ma,723.9~1 284.9 Ma 的峰值年龄为1 000 Ma 左右,前人研究认为在北秦岭造山带中,广泛发育的斜长角闪岩和绿片岩的年龄为450 Ma 和1 000 Ma 左右[41-43]。因此可以确定这两个年龄峰的碎屑锆石来源于北秦岭造山带。对于1 439.8~1 865.7 Ma 年龄段的碎屑锆石,前人在北秦岭研究中未见对该年龄报道,但是该年龄在华北板块基底较为常见[44]。2 338.9~2 668.2 Ma 年龄是地壳形成时间,在全球各大陆非常普遍,在华北板块和周围微陆块中也较为常见,因而对于该年龄段很难确定来自于华北板块或者北秦岭[11]。通过碎屑锆石分析说明本溪组沉积时期南边发育稳定物源体系,且年龄特征与北部存在明显区别。

基于以上各种资料分析,关于北部地区前人研究也较多,本次研究北部岩石碎屑组分也基本符合前人研究规律,结合前人对本溪上部山西—太原组物源研究[35-36],分析认为西北地区母岩类型主要为阴山地区变质岩和少量火山岩,东北部母岩以阴山东段地区的酸性侵入岩和部分变质岩。并且在整个晚古生代石炭—二叠纪,盆地北部构造较为平静,物源体系发育稳定。关于南部地区,该时期可能提供物源的古隆起为:北秦岭东段、北秦岭西段和祁连山东段三个隆起[45-46],通过本次对岩石组分以及重矿物类型分析,可以看出南部物源体系在东西两侧存在很大差异,我们可以断定存在于南部的两个物源体系来源于不同的母岩类型(图3~5,7,8),东南部物源体系阴极发光显示主要为变质石英,推测其主要来源于北秦岭东段秦岭群中的中—高级变质岩[47]。关于西南部物源体系,相对东南物源体系,石英阴极发光、碎屑组分、重矿物组分都存在很大差异,同时成分成熟度明显较低,从而推测西南物源来自北秦岭东段可能性相对较小,再者该物源临近北秦岭西段和北祁连东段,从而推测这些古陆更可能成为西南区源区;再结合前人对西南区物源研究中,来自西南秦岭古陆西部和北祁连东段源区提供的岩屑也主要是变质岩岩屑、岩浆岩岩屑和沉积岩岩屑[46],从而综合判断西南物源可能来源于北秦岭西段和北祁连东段的太古界和下元古界石英岩、片麻岩等高级变质岩、部分岩浆岩及少量沉积岩。

图8 鄂尔多斯盆地中东部本溪组不同区域重矿物类型特征Fig.8 Heavy mineral suites statistics for different regions of the Benxi Formation, Ordos Basin

图9 鄂尔多斯盆地本溪组重矿物稳定系数等值线图Fig.9 Heavy mineral stability coefficient contour map,Benxi Formation, Ordos Basin

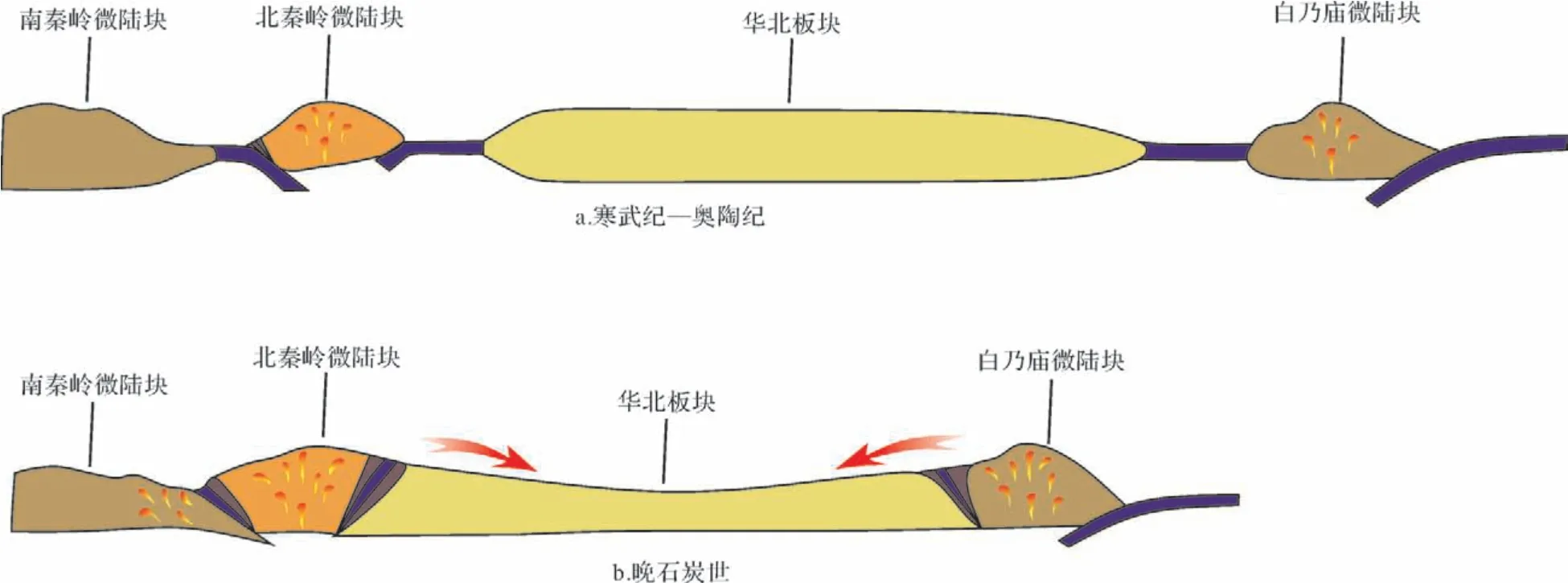

早古生代早期,华北板块两侧处于板块扩张期发育被动大陆边缘建造,在早古生代晚期,华北板块两侧大洋板块俯冲于华北板块之下,形成沟弧盆体系的活动大陆边缘,南北双向俯冲使得华北板块抬升开始剥蚀(图11a)[48],直到晚石炭世在古风化壳表面沉积了本溪组。关于本溪组的物源研究较少,目前研究主流观点认为盆地沉积时期,盆地主要以北部物源为主,南部物源不发育[4-5,7];也有少数学者认为南部物源应该发育,但是物源具体影响强弱程度不清楚[8-12,49]。所以目前多数学者认为本溪组沉积时期,南部可能存在物源但是仅局限在盆地边缘地区。虽然对本溪组物源研究认识较少,但是对于南部地区晚古生代太原、山西、石盒子组的物源研究较多,目前一个普遍认识为从太原组—石盒子组沉积时期,南部物源逐渐减弱,北部物源逐渐增强[9,50-51]。众所周知从本溪组—石盒子组沉积时期,盆地南缘未再有大的构造运动,从而推测本溪组沉积时期,南部物源应该也服从该规律,南部物源供给应该也较强,本次研究恰好也验证了该观点,即本溪组沉积时期,南部物源供给较强甚至可以影响到盆地中部地区。前人研究认为本溪组沉积时期南部物源主要为华北板块南缘[52],通过对本溪组碎屑锆石分析,发现本溪组碎屑锆石中有北秦岭岩浆岩锆石年龄,推测本溪组沉积时期,不仅华北板块南缘供源,北秦岭已与华北板块拼接,对于南部物源也有很大贡献(图11b)。

图10 鄂尔多斯盆地中东部本溪组碎屑锆石年龄分布直方图(左为N1 样品,右为N2 样品)Fig.10 Histograms and relative probability plots of detrital zircon, Benxi Formation, Ordos Basin

图11 华北板块与周缘陆块晚古生代演化示意图Fig.11 Schematic of Late Paleozoic evolution of the North China Plate and peripheral continental terranes

5 结论

(1)通过对本溪组物源进行沉积学手段分析,主要包括砾岩分布特征、碎屑组分分析、石英阴极发光、重矿物组合及稳定系数分析手段,发现本溪组沉积时期,为南北双向供源特征,其中南部和北部在东西向可以继续划分为两个物源体系。

(2)通过本溪组碎屑锆石年龄分析,本溪组沉积时期,南部和北部碎屑锆石年龄差异较大,碎屑锆石年龄都与周缘古陆和古老岩体的年龄分布具有较强一致性。北部物源的特征年龄400~300 Ma与兴蒙造山带年龄一致,1 798~2 135 Ma与华北板块北部吕梁构造运动有关;南部物源特征年龄为450 Ma 左右和1 000 Ma左右,该年龄与北秦岭造山带中岩浆岩年龄一致。

(3)通过多种手段综合分析认为西北部地区母岩主要为阴山地区变质岩和少量火山岩,东北部母岩以阴山东段地区的酸性侵入岩和变质岩为主;西南部地区源区主要为北祁连东段和北秦岭西段太古界和下元古界石英岩、片麻岩等高级变质岩、部分岩浆岩及少量沉积岩,东南部地区母岩类型主要为北秦岭东段高级变质岩。

(4)通过前人调研及笔者分析研究认为本溪组沉积时期,北秦岭构造带已与华北板块南缘发生碰撞,盆地南部地区为盆地不仅提供物源,该物源甚至可以影响到盆地中部地区,同时通过碎屑锆石分析认为北秦岭陆块是南部物源体系重要组成部分。

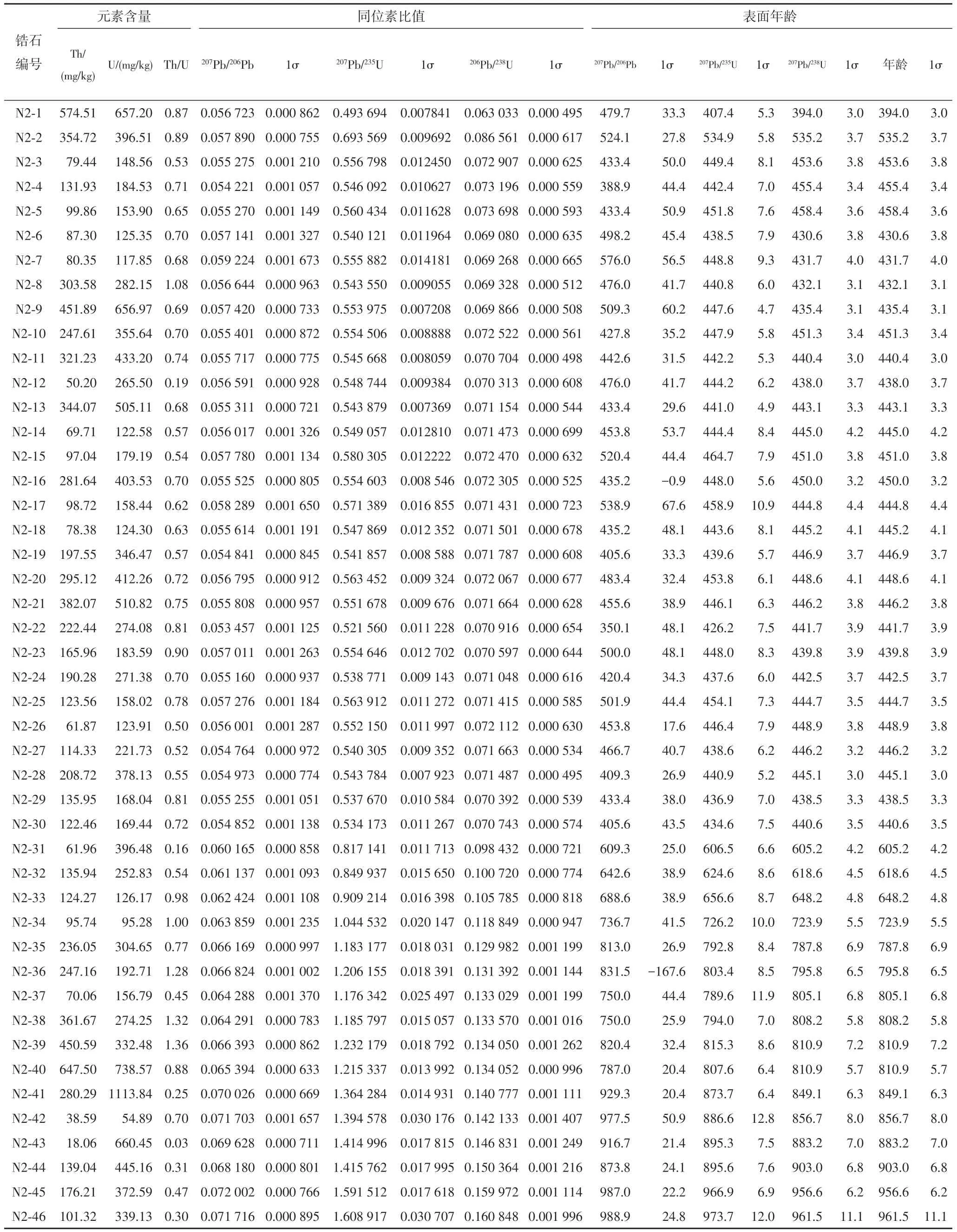

附表1 鄂尔多斯盆地保德桥头砂岩样品N1碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb 测年分析结果Table 1 Zircon LA-ICP-MS U-Pb dating of sample N1 in the Qiaotou area of Baode in the Ordos Basin

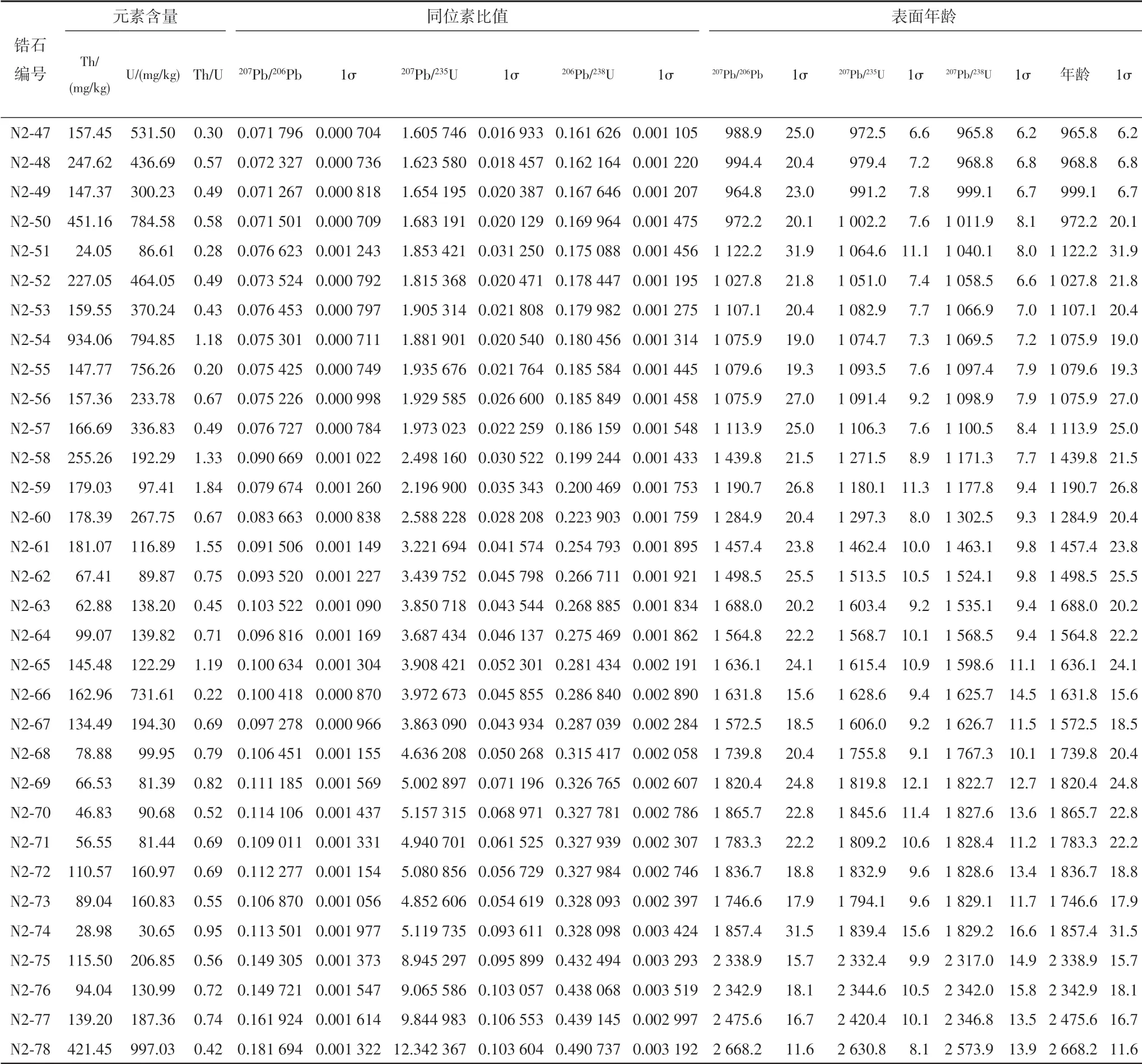

附表2 鄂尔多斯盆地韩城象山砂岩样品N2碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb 测年分析结果Table 2 Zircon LA-ICP-MS U-Pb dating of sample N1 in the Xiangshan area of Hancheng in the Ordos Basin

续附表2