人总有一天会空缺

田鑫

玉米秧子被牛踩了一脚之后,它站过的地方就陷了下去,空出一株玉米秧的位置。我盯着那个坑,那株玉米秧子紧贴地面,没有一点要站起来的意思。我看着它,想不通怎么能这样,一株玉米秧子怎么会说死就死了?

我总觉得,指甲長了剪短又长上来,树叶黄了会绿,但竟有些东西空缺了就再也不回来了,才明白这世界上有很多东西,就像被踩进土里的玉米秧一样,总有一天会突然空缺。并且这种空缺,谁都会遇到,甚至伴随一生。

我从童年开始,就在经历各种空缺。小时候寡言,怕到人群里去,路上遇见村庄里的人只是嘿嘿一笑。去学校上学,看到老师黑黑的脸,就想把自己从教室里抽出来,倒回到家里。不过还是得面对,我整天闷不吭声,这种静态的别扭,直到遇到堆金才得以缓解。他和我相反,一上课就想说话,每一任同桌都受不了他,老师觉得我不说话,堆金要是坐我身边想说话也没得说,没想到弄巧成拙,堆金竟然打开了我这把生硬的锁。

他竟然成了我遇到的第一个突然消失的人。他将一瓶劣质白酒灌进自己12岁的身体后,再没能醒来。堆金的离开让我明白人有一天也是会突然空缺的,但母亲的离开,却让我理解了空缺带来的痛到骨子里的悲伤。

毫无征兆,我在放学回家的途中被截住了,来接我的人说母亲出事了,得赶紧去看看。一路上没话,跑到山坡上的时候,一车土豆翻在路上,母亲躺在父亲怀里。我别过头,想把泪水憋回去,可是无济于事。她被送到医院前眼睛还是睁的,送回来就一直闭着眼睛。那个傍晚,在一一和亲人们告别之后,从此家里的院子里、炕上、饭桌上就空出母亲的位置。父亲和他的几个孩子守着母亲留下的空缺,度日如年。

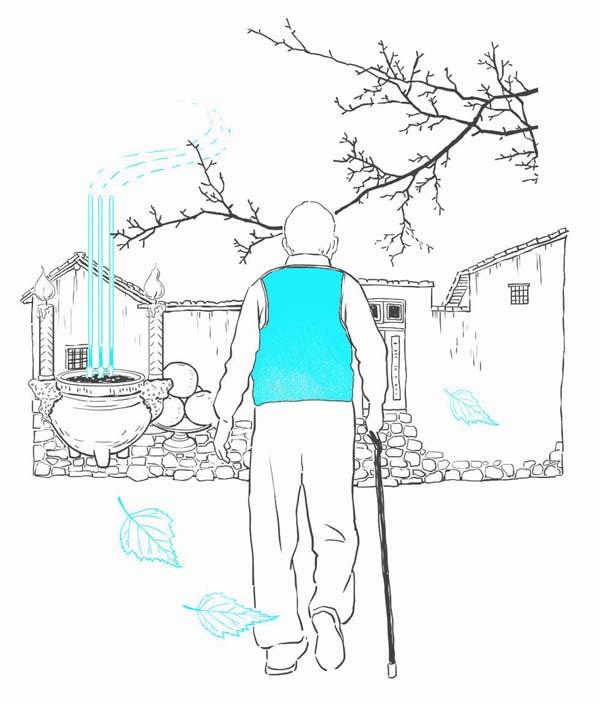

这样的日子一直持续到父亲被我带进城。父亲走了,村庄里就空出了他的位置。留在村庄里的人,再也看不到父亲扛着铁锹把地里的粪土堆拍得瓷实又圆溜,五里外的集市上也看不到父亲躲在小饭馆里和他的酒友吆三喝四把一瓶瓶啤酒灌进肚子里。

看不到的太多了,我像移走一棵树一样,硬生生把父亲连根拔起。村庄里空出来的部分,突然出现在城市的小区里,又变成了另一种风景。这个走路佝偻着腰的小个子男人,一张嘴就露出两排黄牙,不用说话就知道方言一定带着土味。滑稽的是,他怀里抱着的小姑娘,咿咿呀呀说一口普通话。父亲小心翼翼,怕露出破绽,这个在村庄里无比威严的父亲,没有了在田间地头的神气,面带怯色,悄悄地活着。

刚来城里的时候,父亲的手机总是不闲着,不是他打给村庄,就是村庄里有人打给他。其实,电话接通也没啥说的,无非就是问问对方好着吗,然后就不知道说啥。每次放假前,父亲总会像马上放假的孩子一样,迫不及待,得到我的应允之后,他大半夜就爬起来去车站。我从来没教过他怎么买票,但是每一次他都会很顺利地返回故乡,用自己的方式去填补那个缺失了许久的空缺。

今年清明节,陪父亲回村庄给先人们上坟。两个空缺者回到村庄,跪倒在坟地里,疯长的野草把每一个坟堆盖得严严实实的,父亲清理完他父亲身边的草,又清理了我的母亲身边的草,然后在两座坟之间,清出一块空地。

我没明白父亲为何在一块空地上折腾半天,不过离开的时候,回了下头才看清楚,原来祖父和母亲的坟地之间,恰好留出一座坟的位置。这块空地,是他留给自己的。这时候把它空出来,是想着在村庄里早早选下一块空地方,安放这些年的空缺,以及多年后将永远空缺的自己。