高中地理试题改编例谈

王宇

摘 要:科学有效试题的改编对于扩充教师题库、提高试题利用率、提升教师命题和专业能力以及促进学生知识和能力的提高都具有重要作用。文章通过三道改编试题和原题的对比分析,探究改编题的亮点和不足之处,并提出试题改编的建议。

关键词:原创试题;试题改编;方法;技巧

高中地理教学中,教师经常需要自主命制试题,或改编或原创,以适应学情、考情。常见的有通过对历年高考真题进行研究、加以改编,从而命制出与高考难度相当的试题,或者对某地区某次考试的模拟题进行改编,达到进一步优化试题的目的。另外,在教师日常教学尤其是讲评试卷、习题时对题目进行改编,有助于学生加强对试题的理解。

一、案例分析

笔者以模拟试卷中几道典型的改编题为例,通过网络搜索查询原题,再与之进行对比,从改编题的亮点、不足之处和改进建议等角度尝试探寻试题改编过程中的方法、技巧以及常见问题。

●案例1

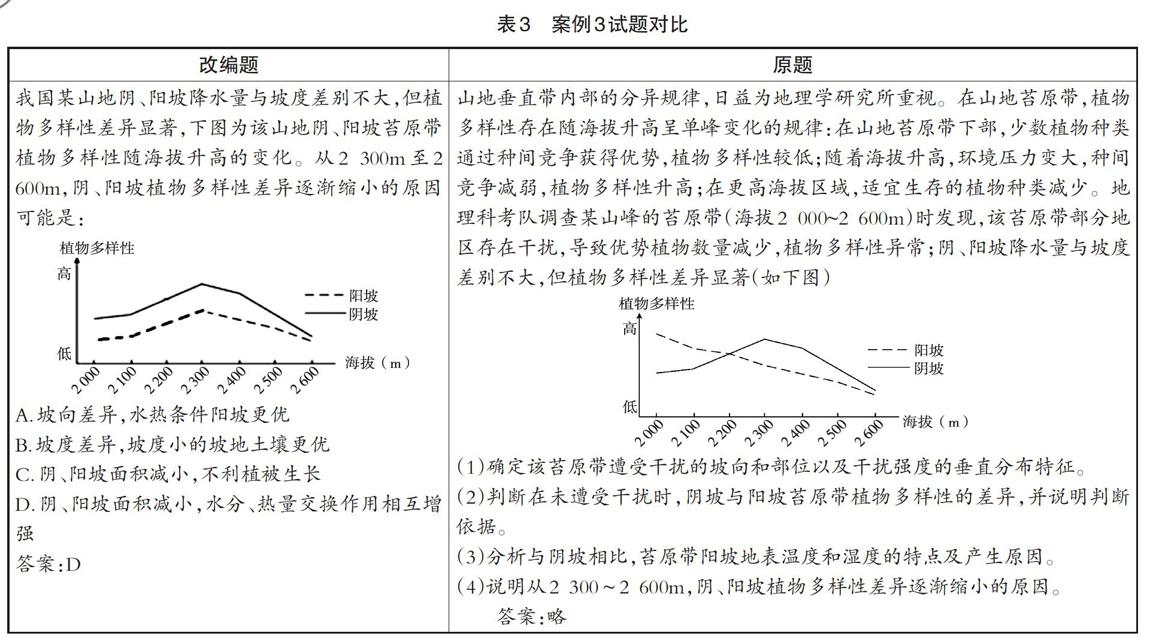

1.试题对比呈现(表1)

2.试题分析

【亮点】本组试题考查海拔高度和相对高度以及纬度地域分异规律和垂直地域分异规律。从知识点看,本题体现了高考的高频考点等高线的判读和植被与地域分异规律,从能力看考查了学生定量与定性分析相结合的能力。

对比两道试题,改编题主要是从两个方面进行改编,一是修改了数据,将等高距从100m改为50m,山峰海拔从3 652m改为3 518m,数据的修改增加了学生计算的复杂性;二是与原题中的图相比减少了提供的信息量,将M1和M2的信息删除,从而需要学生对山峰两侧的等高线数值进行推测,加强了学生对基础知识的应用和推理能力。

【不足】不足之处主要表现在:①题目情境设置不够,只是单一的文字叙述,没有给学生创造一个真实的情境,难以凸显学生在真实情境或者现实生活中分析问题解决问题的能力;②第二个设问过于简单,学生可直接根据该山地位于我国西北干旱区—降水少于200mm—属于温带大陆性气候中的温带沙漠气候—判断出该山地基带为温带荒漠带,逻辑推理较简单,不能很好地考查学生的推理和综合思维能力。

●案例2

1.试题对比呈现(表2)

2.试题分析

【亮点】①与原题相比,改编题设置了一个丰富的真实情境详细介绍了骆驼刺的个体形态特征和生长习性;②设置统计图,通过读图考查学生数理思维过程;③凸显对自然地理环境的整体性原理及生物因素的考查,侧重培养学生综合思维的能力;④选项的设计围绕同一个问题的不同认知或思维的不同要求进行设计,并且有强干扰项,对学生准确分析问题的能力要求强。

【不足】①试题材料中对骆驼刺的介绍显得冗余无效,并且“在春天多雨的季节里吸足了的水分,可供这一丛骆驼刺一年的生命之需”这样的文字内容对学生答题干扰性较强;②此题出自《生态学报》2017年2月份的第37期上一篇论文“不同龄阶梭梭根区土壤水分时空变化特征[1]”,因此结合原文,对改编试题提出以下几点看法:①将梭梭改为骆驼刺是否合适,首先梭梭是一种乔木,可以称之为“树”,而骆驼刺为灌木,另外原文中得到的数据结论都是针对梭梭的实验数据,不能直接应用于骆驼刺;②在原文和原题中是将梭梭分为中龄梭梭、成熟梭梭和枯树梭梭以及裸地,本题是将梭梭的这四个阶段转变成春天反春、夏天繁盛、秋天枯叶和冬天裸地四个阶段,便于学生理解,但从原文角度看,春天反春与中龄梭梭不完全匹配;③夏季与春季根区土壤湿度存在差异的原因:夏季比春季高是因为夏季梭梭与春季梭梭相比,虽然其较大的树冠造成较多的蒸腾量,但其大树冠能汇集更多雨水,加之树冠的遮阴作用更强,蒸发更弱,使得根区含水率高于春季梭梭,所以根据这一点建议将改编题的第一问选项答案改为集水效應,一方面更符合实际情况,另一方面也避免了与第二问选项答案一致的情况;④第二问对秋季枯树根区含水率最高原因的解释中根据原文存在一定的疑义“由于枯树仅有树冠集流作用,没有蒸腾消耗,使得根区土壤含水率很高,且梭梭死亡之后树干开裂,树干基部与地面形成较大裂隙,进一步促进了水分的入渗”,解析中“枯树根区没有树冠,不存在树冠集水作用强”表述有一定偏差。

●案例3

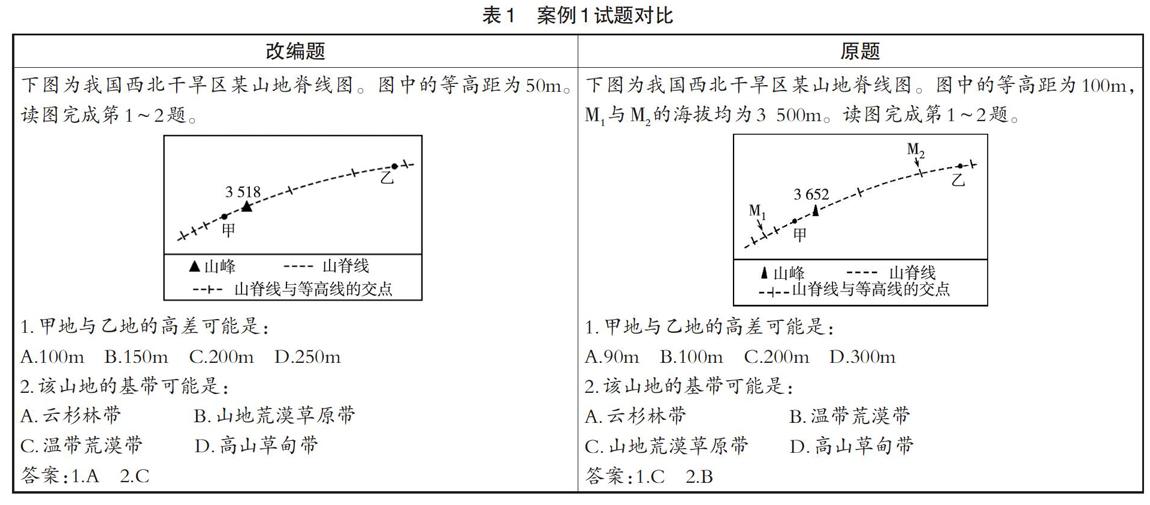

1.试题对比呈现(表3)

2.试题分析

【亮点】本组试题由2017年高考地理新课标Ⅰ卷第37题改编而成,原题难度较大,而且为综合题,改编题主要从两个方面入手,一是题型的改编,从综合题变成选择题,二是图表的变化,根据原题材料和设问,将原题材料中的对解决(1)(2)(3)问有用的关键信息“山地垂直带内部的分异规律,日益为地理学研究所重视。在山地苔原带,植物多样性存在随海拔升高呈单峰变化的规律:在山地苔原带下部,少数植物种类通过种间竞争获得优势,植物多样性较低;随着海拔升高,环境压力变大,种间竞争减弱,植物多样性升高;在更高海拔区域,适宜生存的植物种类减少”删除,同时设问的(1)(2)(3)也删除,由此改编题就不考虑苔原带遭受干扰的情况,也就进一步将原题中的图遭受干扰的阳坡曲线进行重绘,变成未干扰下的曲线图。在设问上就只保留原题的第(4)问,选项设置上根据原题答案设置正确选项,另外三个则主要从影响植被分布的水分、热量、土壤、坡面面积等方面设置干扰项,且干扰性较强。

【不足】笔者建议将C选项进行修改,设置成与人类活动有关的选项,当然,在2 300~2 600m阴、阳坡植物多样性差异逐渐缩小的原因应该也有人为活动干扰少、自然平衡能力强这个因素的影响,由此在小题设问时将原因“可能是”改为原因“主要是”,这样可使学生在做题后既了解形成原因,又能分析其主要原因。这组试题在该年高考中难度大,学生得分率低,因此将其改编成选择题是降低难度的有效方法,但笔者认为,对于原题中所考查的干扰性问题不应该抛弃,因为整个试题的四个设问之间具有内在逻辑联系,由此可以增加小题,同时也达到丰富试题的目的,形成一个完整的题组。

3.进一步优化改编试题

按照这样的思路经过笔者改编后的题组如下(试题材料与原题材料一样,不变动)。

【题干及选项设置】

1.该苔原带遭受干扰的坡向和部分分别是:

A.阴坡 2 000~2 300m

B.阴坡 2 300~2 500m

C.阳坡 2 000~2 300m

D.阳坡 2 300~2 500m

2.苔原带阳坡地表温度和湿度与阴坡相比:

A.温度:阳坡>阴坡 湿度:阳坡>阴坡

B.温度:阳坡>阴坡 湿度:阳坡<阴坡

C.温度:阳坡<阴坡 湿度:阳坡>阴坡

D.温度:阳坡<阴坡 湿度:阳坡<阴坡

3.阴、阳坡植物多样性差异逐渐缩小的原因主要是:

A.坡向差异,水热条件阳坡更优

B.坡度差异,坡度小的坡地土壤更优

C.阴、阳坡面积减小,水分、热量交换作用相互增强

D.海拔高,受人类活动的干扰少

答案:1.C 2.B 3.C

二、思考与建议

通过对三个案例的改编题进行分析发现,改编试题有多种途径和方法,试题改编得好,可以进一步利用试题提供的信息和内容,能提高试题的利用率,扩大教师题库,关键是还可引导教师深入思考,提升教師的专业技能和命题水平,使教师讲题更加灵活,举一反三,从而促进学生知识和能力的提高。但是改编题不能随意为之,在试题改编过程中要注意以下几点。

1.准确把握地理学科核心素养和学业质量标准

学业水平考试命题或者改编题要在理解和把握地理学科核心素养与学业质量标准的基础上,从而制定明确的评价目标[2]。这就要求教师和命题者充分研读地理课程标准,了解地理学科核心素养的内涵、具体表现、水平的划分,熟悉地理学业质量评价水平的四个等级,并且要知道不同层次考试所要求的水平,例如,新课标规定地理学业水平合格性考试,应以地理学业质量水平2为依据,而地理学业水平等级性考试应以学业质量水平4为依据。只有准确把握了这些要求,才能在不同年级、不同层次的考试中根据水平要求科学合理地改编或者命制试题。

2.改编题应以科学性作为第一前提

试题改编过程中不能单纯为了与原题“不一样”而随意为之,偷换概念,张冠李戴都是不可取的,对原题中来自于实验后得到的数据不能加以改动,对试题中所反映的现象不能违背基本的地理学原理,每个选项或者答案的设置要经得起推敲,反复打磨,始终以科学性作为第一前提。

3.加强对试题情境的改编

一些原创题由于时间较久,试题的情境也很陈旧过时,这时就要改编成符合当下时事热点的材料。有的题目材料过于平淡,在改编时可以增加鲜活贴近学生生活实际的材料。有的试题来自于大学教材或者学术论文,情境材料过于专业,改编时就要注意表达的通俗性,使之符合学生的认知范畴。▲

参考文献:

[1] 朱海,胡顺军,刘翔,等.不同龄阶梭梭根区土壤水分时空变化特征[J].生态学报,2017,37(3):860-867.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.