池莉:生活是大树,人类是小虫

许晓迪

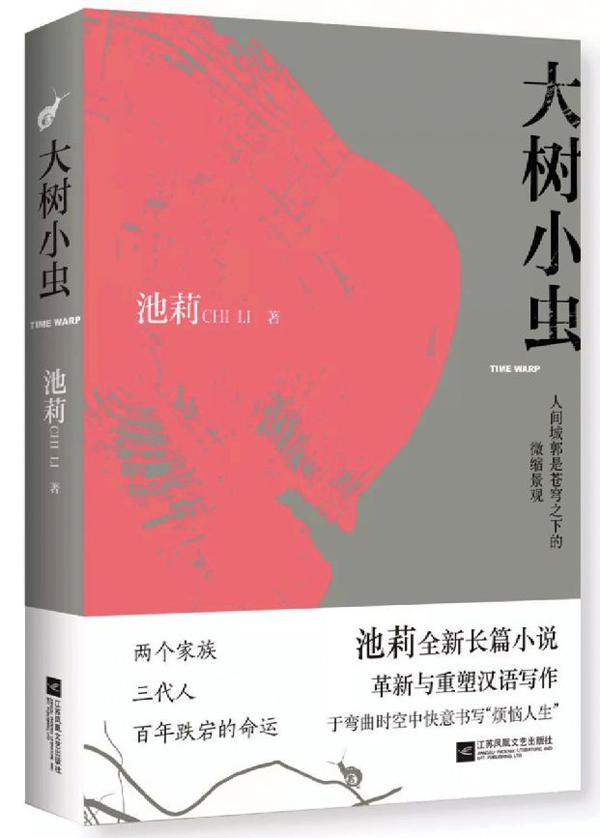

武汉大学一座教学楼的报告厅里,新书《大树小虫》的分享会正在进行,台上的池莉,以前标志性的波浪长发剪短了,烫成了细细的小卷,原本饱满光润的圆脸也有了瘦长的走向。这种变化,部分来自岁月的延展,部分也来自写作的捶打与塑造。

发育出叛逆之心

写《大树小虫》,池莉花了10年。

10年前,她开始反思过去那种喷发式的写作。“短篇不过夜,中篇不过星期,我自己都感到了惊吓,太快了,以至后来写长篇,都是不假思索地顺手写下去。我突然觉得,如此熟练地炮制小说,可能是一件危险的事情。”

她开始构思一种新的长篇形式。那段时间,池莉订了很多科技类的杂志,突然对量子力学产生了兴趣,读着读着,就从物理“歪曲”到了人文。“其实人类社会,就像量子叠加和纠缠的状态。人和人之间,从来不存在一种单纯的关系、一种固定的模式、一种明确的走向。”

她举了个日常的例子。“比如你和父母关系不好,彼此都心知肚明,几句对话,一个表情,都在心里,都知道是什么意思。但是不能明确言说,一旦说出来,一切都坍塌了,从此就是死路一条。亲情、爱情、友情都是这样,人类总在这样一种微妙的状态,很多话不能说出来,这种不能言说本身,就是一种巨大的纠结和痛苦。”

“一只盲目的甲虫在弯曲的树枝表面爬动,它没有注意到自己爬过的轨迹其实是弯曲的,而我很幸运地注意到了。”当年爱因斯坦曾这样通俗地向小儿子解释广义相对论,池莉把这句话放在了《大树小虫》的第一页。在她看来,生活就是一棵大树,人类是小虫,在奋力地生活,奋力地爬行。然而,就像小虫在弯曲的大树上爬动,人类也在一个弯曲的时空中生存。“你越是向上爬,自以为是地在奋斗、在进步,但实际上是在退步、在堕落,在被设计和操控。我想尽量客观一些,站得高一些,揭示人在各自生命史中的复杂进程。”

这是池莉迄今为止体量最庞大的作品:40萬字,12个主要人物,三代人,两个家族,近百年的沧桑历史。她最初的打算是写三部曲,从老一辈写到年轻一代,写着写着,觉得拆开来讲故事太传统,于是推倒重来,压缩成一部。

故事的主角,是一对青年男女。“80后”钟鑫涛出身于家底丰厚的富商家庭,长子嫡孙,从小到大上最好的精英培优班,211大学高材生,入职大国企;“85后”俞思语出身高干家庭,出生时因窒息差点夭折,被爷爷奶奶呵护着长大,拥有一头令人艳羡的乌亮长发,天真单纯,不谙世事。两个人在汉口西北湖畔“一见钟情”,沉沦爱河,步入婚姻殿堂。

然而,这对现代版的才子佳人,不过是大树上的两只小虫,他们的奇遇邂逅、自由恋爱,是众人运筹帷幄、通力配合的精心设计。由此,围绕着钟、俞两个家族,各色人等纷纷披挂登场,革命老干部、知识分子官员、“先富起来”的企业家、出身寒微一路向上爬的成功女性……他们来自不同时代、不同阶层,就像大树上的一群小虫,屡屡被时代、社会、家族以及自己的性格弱点改造、操弄、异化,由此带出一系列深远的问题:婚姻关系、道德伦理、城乡、阶级与性别关系……

把这些都装进一部40万字的小说里,对池莉来说,挑战巨大,前后改了三遍,身心俱疲。她尽可能地丢掉虚字,不用“的地得”,基本都是句号。“这就是我们当下真实的生活节奏。没有那么多逗号的停顿,没有那么多虚词的修饰,一个动作完成了,马上进入下一个事件。”

“谁说语言就有一定之规?我就是要打乱,就是要重新诉说。”池莉开玩笑,说自己到了中老年又“发育”出一颗叛逆之心。为此的代价,就是身体的损耗。最后一个月,她置身于一种狂热的写作状态中,只想写,不想吃,也不想睡,体重飞快地往下掉,瘦了十几斤,直到现在,还没恢复食欲和睡眠,“真的把自己给写病了”。

神圣的烦恼人生

池莉的叛逆,并不像她自己说的,来得那么晚。

她生于1957年,在一个不断发生着深刻变迁的时代中成长为——用她自己的话说——“一个前所未有的新孩子”。父亲是干部,母亲是医生,她在机关宿舍里长大,吃着丹麦进口的全脂奶粉,享受着革命小主人的自豪。她也见识过另一种生活,来自外公外婆家,那里有母亲的旗袍和高跟鞋,有外婆存放在樟木箱里头的绣片与丝绸,有饭桌上摆着的成套细瓷餐具。

“谁也没有真正注意我这个新孩子,无论在哪儿,无论和谁在一起我都被孤独的感觉纠缠着。”在《写作的意义》中,池莉写道。小时候,邻居家的孩子成群结队地跑来跑去,互相传递野果子,她就坐在外婆家的屋檐下,沉默地望着他们。6岁那年,她在阁楼上发现一本缺了封皮的《红楼梦》,竖版繁体字,因为读得吃力、紧张而汗流满面。大人们发现了大吃一惊,一把夺过去,他们希望她专注功课,少读课外书。

9岁那年,“文革”开始,父亲被打倒,她常常在课桌抽屉里发现死老鼠和化冻的冰棍。阅读和写作成了唯一的寄托。她千方百计偷看能够弄到手的文学书籍,在深夜的被子里用手电筒照明,写诗写散文写日记。

1975年,池莉高中毕业,下乡成为生命的第一次复苏。她整天打着赤脚,天不亮下地种田,放工后继续侍弄菜地。当了大队小学的教师后,生产队长过来喊一句要下雨了,她就带着学生去地里抢摘棉花,不管回来多累,也要挑灯夜战,写一篇关于人定胜天的战斗诗篇。

她继续读着写着,在上课和吃饭的空闲里,挤时间看法捷耶夫的《青年近卫军》;在寒冷的冬夜写小说,直至油尽灯灭;和农民交朋友,找老红军也找老地主聊天,回来做笔记;甚至恐怖的杀猪过程,想着今后写作可能用得上,也硬着头皮看下去……

3年后,她拎着一只装满私人写作物的木箱进了冶金医专,又弃医从文,考进武汉大学汉语言文学专业。她的写作灵感“如火山爆发”,但写来写去,始终是旧有的内核,是别人的假嗓子,是被灌输的话语。

“脱胎换骨”的时刻,发生在写《烦恼人生》那几天。在这部4万字的小说中,池莉写了轧钢厂工人印家厚的一天,半夜里孩子掉下床、早晨排队上厕所、带儿子跑月票挤公共汽车、劳碌工作却只得了三等奖、食堂饭菜里吃到虫子、为父亲祝寿买礼品、菜市价格不断上涨、房子面临拆迁……这些琐屑、庸常、不登大雅之堂的细节,被她重组为一幅别样的人生图景:这是烦恼人生,充满了日常生活的困窘、辛酸与纠葛,但它不仅别无选择、不可逾越,而且亦不乏一点点温情、一点点快乐。

就像主人公印家厚,面对蛮横絮叨的老婆,手中的起子会寒光一闪,心中涌出烦躁、苦闷甚至杀机;但当他大步流星地汇入滚滚人流,却知道,那排破旧老朽的平房窗户前,有个烫了鸡窝头的憔悴女人在目送他。“这就是他的老婆。你遗憾老婆为什么不鲜亮一点吗?然而这世界上就只有她一个人在送你和等你回来。”

稿子给了几个刊物,要么看不上;要么得修改,昂扬一点,英雄主义一点,至少得加一个光明的尾巴。池莉坚决不改。“我反叛的就是宏大语言,假大空,我要写中国最普通人的生存状态,他们长久以来是被排斥在文学舞台之外的。”

1987年,《烦恼人生》深锁抽屉几个月后,在《上海文学》首发,主编周介人在卷首语里写:“一个主义开始了——新写实。”在“新写实”的麾下,池莉和她的同伴们——刘恒、刘震云、方方等步入文学前台。他们写卑微残酷的城市贫民,写围着房子、孩子、蜂窝煤打转的小职员,写买不起胃药、发不起论文的大学教授,将一幅幅困窘而丰满、琐屑而真切的市井众生图,铺展在时代的前面。

我与武汉,就像狗与狗窝

对池莉来说,一个新的时代也开始了。她坐轮渡,被武钢的职工认了出来,整条船一片欢呼,当即有人背诵《烦恼人生》的片段,为她买来热干面。全国各地搞签售,书店的柜台快被挤倒了,读者眼泪汪汪地握她的手说,谢谢你,帮我们说话。

她几乎每部作品都能热卖。《来来往往》被改编为红极一时的电视剧,《生活秀》被改编成电影、电视连续剧和话剧,女主角来双扬卖的鸭脖子,从此在神州大地流行开来。

时至今日,“鸭脖”已成了武汉的代表符号之一,正如武汉,早已成为池莉的写作底色。去年,她将5部故事背景发生在汉口的小说重新结集出版为《冷也好热也好活着就好》,“希望用自己的文字复活汉口”。

在她之前,很少有人关注武汉盛夏里那些地道的小市民,他们大汗淋淋地在拥挤的公用厨房做饭,在自家门口的马路上摆开竹床,喝酒、吃饭、看电视、聊天,聊伊拉克侵占科威特,聊金日成访武汉吃汤包,掰开指头数武汉的小吃……生活平庸琐碎,却流溢出别样的光色,“冷也好热也好活着就好”;也很少有人写过像来双扬那样的武汉女人,风情万种又凌厉泼辣,凭一点鸭脖的小生意,端坐在人山人海中,夹着香烟,有一搭无一搭地吸着,在吉庆街上一枝独秀,“踏踏实实地生着和活着,挣挣扎扎地搏着和斗着,辛辛苦苦地梦着和想着”。

池莉喜欢观察生活,眼睛就像一个高倍摄像头,一眼扫过去,不用记录,都在脑子里了。30多年来,这个摄像头,常常会从一些细微的视角记录下时代的变迁。1990年,池莉写《太阳出世》,描述一对小夫妻生育孩子的艰辛历程,从妊娠反应到生产过程,从为孩子申报户口四处奔波到为喝上进口奶粉而节衣缩食,烦恼琐屑的日子因为孩子而有了“太阳出世”般的神圣意义,他们在学会做父母的同时,也学会了如何做丈夫、做妻子,学会生活与人生。19年后,在《大树小虫》中,她又写了一对小夫妻,写他们为“制造一个儿子”而煞费苦心,从现代科学到民间生子偏方,无所不用其极。“倒退30年,生育还有一种欢欣的神圣感;但在现在,情感也带上了冷静和残酷的底色。”

30多年来,围绕着池莉的写作,总会有各种议论,她自己并不太在意。“我就是一個为自己写作的人,我有自己的体系,有自己的构想,我忙这个都忙不过来,我管别人说什么。”

她的人生半径基本不出武汉。“这地方江湖,清淡,散漫,任性,千人千面,萝卜白菜,各有所爱,是一个写小说的好地方。”她喜欢武汉话的精炼与活泼,“我们说天气,下雨是‘在下;毛毛细雨是‘在纷,倾盆大雨是‘完了,天塌了,泼下来了。你看它的动词特别多,虚字特别少。我写小说也是这样,一句话里动词是骨架,除了动词还是动词。”

这些年,池莉露面很少,有点闲云野鹤的味道。她爱烧菜,把这看作生活的头等大事;也爱看球,跑去南非看过世界杯;有段时间,她开始种菜,萝卜、青菜、辣椒、茄子,根本吃不完,就送邻居,这两年荒了,打算有机会再重回土地,“种菜的目的就是把手直接插到土里面,那种感觉非常好”。

在《盛夏之妖》里,池莉形容她与武汉的关系就像狗和狗窝。“多年来,我在这窝里扒拉,嗅嗅,转圈,睡觉,做梦和哭泣。我习惯了。我与它气场匀和了。光凭气息和声音,我就知道自己不是陌生人,于是就安心了。”

十几年过去,她还是这种感觉,“而且时间过得越久,越像狗和狗窝”。

(王建荐自《环球人物》)

池莉给书迷签名