纺织品中甲醛检测的研究进展

摘要:本文具体的介绍了甲醛的理性化学性质以及甲醛对人体的所具有潜在影响,以及对测定纺织品中甲醛含量的研究方法并对其进行分析,与此同时讨论了各种测定甲醛含量方法的优缺点以及其发展前景。

关键词:甲醛;纺织品;测定方法;化学性质;发展前景

甲醛是在中国得到有效遏制的有害化学试剂用品中仅次于第一位。是一种没有颜色、有刺鼻味的气体,可凝集蛋白质,对人体会有一定的致癌风险。由于在现实生活中纺织品被频繁的使用,使得检测纺织品中残留的甲醛很有必要,以达到及时预防甲醛对人体所带来的伤害,维护广大消费者的利益的目的。本文具体的介绍了甲醛的理性化学性质以及甲醛对人体的所具有潜在影响,以及对测定纺织品中甲醛含量的研究方法并对其进行分析,与此同时讨论了各种测定甲醛含量方法的优缺点以及其发展前景。

一、纺织产品中的残留的甲醛的主要来源

纺织产品中的残留的甲醛主要是来源于工业物染、印花的化工艺中所使用的树脂调色剂、聚合丙烯酸的交联剂、分散剂、漂白液中的残留物质。尽管我们在后期工艺程序中一定会对纺织品进行多次的漂洗和一系列的处理,但在纺织品中依然会有一定残留的游离甲醛。通常经永久防皱防缩整理剂硬挺整理的纺织品中容易有甲醛存在。在纺织品加工过程中,甲醛主要来源以下四个方面。

抗皱整理

含甲醛的交联剂仍广泛用于防皱、抗皱和免烫整理中,如使用不当会导致其浓度超过允许范围。

提高色牢度

廉价的含甲醛助剂常被用于活性染料染色的后处理。

涂料印花

高品质的含甲醛交联剂被广泛用于涂料印花工艺,这就意味着即使是很小心的使用也几乎不可能符合75mg/kg的限量。现在已有极低甲醛含量的交联剂供应,即有尿素存在的试剂与甲醛一起使用就能达到无甲醛涂料印花的目的。

④剥色和脱色反应

在纺织行业中一般用甲醛次硫酸氢钠做防染料印花的防染剂,在较高的温度下甲醛次硫酸氢钠可以分解甲醛。

二、甲醛测定方法的分析及对比

织物上残留的甲醛一般是指甲醛、水解甲醛以及游离的甲醛,这三者总和才是我们所说的甲醛。然而被释放出来的甲醛是指在一定温度和湿度的条件下经过水解所得到的甲醛和游离甲醛的总和。

到现在为止,许多研究者们为了更加准确的测定甲醛的含量,已经运用了多种定量测定分析甲醛的方法。定量的法分析测定甲醛的方法可以分为好多种,其中主要可以分为以下五大类,主要是滴定法、重量法、比色法、气相萃取法和液相萃取法。

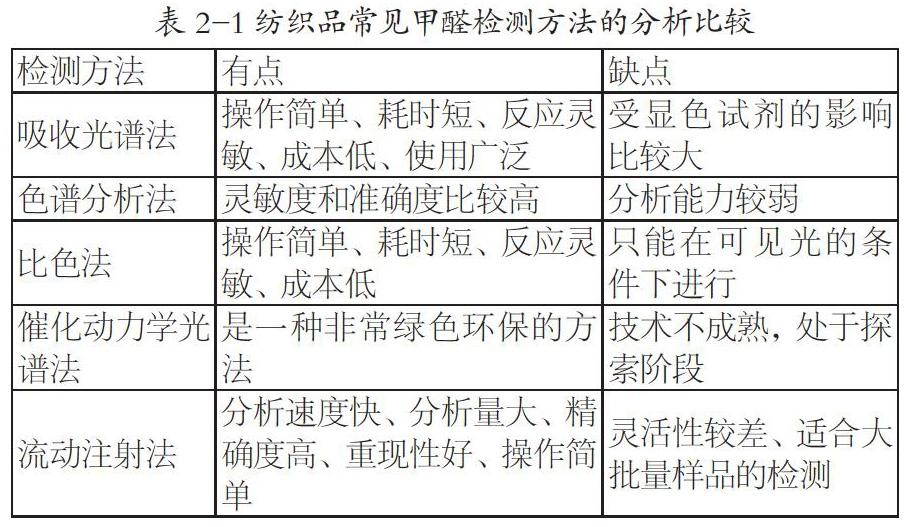

从以上的分析对比中我们可以发现每个方法都有自己的优缺点,其中流动注射法优于分光光度法,催化动力学优于比色法和国家标准方法。比色法相对优于分光光度法。色谱法中的高效液相色谱法是目前普及的甲醛分析测定方法。纺织品中甲醛检测的最佳方法正在不断的发展和研究当中,每个方法都有一定的优缺点和局限性,多种方法相结合是以后检测甲醛含量的主要研究发展方向。

分光光度法检测甲醛含量的时候,操作的过程很简单,其检测的准确度与灵敏度也相对比较高。但是反应时所需要的条件和所需要的显色试剂对实验结果的准确度影响很大,因此在选择上对它们会有很高的要求[26]。

在高效检测分析的这一领域中,色谱法虽然是一种十分重要的检测方法,但该方法分析的难度不大,且操作简单。所需要的成本也相对比较低,定量的分析效果也很好,但缺点是在定性分析的方面还需要好好加强。

比色法是操作简单,没有过多的要求,并且成本比较低,缺陷是比色法只能在可见光的条件下对待检测的物质进行分析,有很大的局限性,限制了比色法的进一步发展。

催化动力学光度法检测是花的时间相对较少,而且绿色环保没有污染。目前正处于处于试用阶段。

作为一种新出现的方法,流动注射分析法的精度高、可见性也是比較好的,而且除此之外还可以连续自动的进行化批量分析,发展的趋势很好。

三、纺织品中甲醛检测方法的前景展望

中国无论在生产上还是对于国外出口都是纺织品行业的大国,需求量很大。与此同时,我们不可忽视的问题是纺织产品在发展过程中的安全性。不同种类的纺织品有多种多样的检测方法,这这些检测方法不尽相同,并且选择恰当的方法高效准确的检测分析纺织品中甲醛的含量意义十分重大,许多多种方法相互结合,会提高甲醛检测的准确性和结果的可信度。并且这种选择也将会是以后研究的主要发展方向。随着社会的进步和科学研究的不断发展,我相信检测纺织品中残留的甲醛的含量一定会有技术性的突破。

参考文献:

[1] 吕春华,黄超群,陈梅等.柱前衍生一萃取阻断反应一高效液相色谱法测化妆品中游离甲醛[J].色谱,2012,30 (12):1287—1291.

[2] 张存玲,于剑,翟敏德.居室空气中甲醛的气相色谱法分析[J].色谱,1998,16(4):363—364.

[3] 殷茂荣,王勤,张存玲等。高效液相色谱法测定水发海参中掺甲醛[J].化检验-化学分册,2001,37(7):311—312

[4] 张玉,吴宏明,李忠明.热轧非织造布热轧粘合机理的初步探讨[J].合成技术及应用.19

作者简介:

韩端丹(1980-)女,研究方向:生物技术与生物制药