汽车零部件追溯管理系统设计

刘伟 张涛 王卫东 张明

【摘 要】随着企业的不断进步,以及对产品功能需求的不断提高。单台车辆整合着数以万记的零部件,零部件的增多,势必会带来整车故障的提升。通过该追溯系统的开发与应用,并通过制造执行系统的对接,能够有效监控整车装配情况以及零部件信息状态,从而减少装配错误,保证市场虚假信息的杜绝,降低三包索赔费用。

【关键词】追溯管理;系统设计;防错与索赔

中图分类号:文献标识码:A 文章编号:

一、汽车零部件开展追溯的必要性

随着现代汽车企业规模的不断扩大和整车开发资源的数量的不断增多,企业在维护市场三包索赔上的预算费用是巨额的,尽管每年的三包索赔费用在降低,但是仍需要采取必要的措施,快速降低三包费用,以争取更大的利润,同时节省供应商索赔支出,实现双赢及共同提升。

近年来,随着物联网概念的提出,更多的企业逐步实现计算机智能与网络化开发结合到企业生产环节,利用大数据分析,提升企业营运能力,使企业突出枷锁,迈进新的时代。

二、企业追溯性管理实施现状及存在问题

1.当前零部件追溯实施现状

现阶段,汽车行业产品追溯信息的管理主要对于零部件供应厂、产品编号及批次号追溯。企业会要求供应商在零部件本体上通过打刻或喷绘等手段实现永久标识。而作为追溯信息采集载体,则通过追溯信息与条码技术的结合。通过条码将追溯信息进行整合,利用*号或其他符合作为各信息的分隔符号,保证信息能够读取。追溯信息与条码绑定后,通过黏贴或包装配送等方式运送至主机厂。主机厂借助单独开发的系统和扫码设备实现采集。采集信息与整车识别码(订单号、VIN)进行绑定。

條码的生产,由软件方通过编码股则进行生产,其编码规则,各供应商需要遵守或者供应商自行打印条码,并经过验证后执行。

条码采集系统,根据条码生产规则,制定相应的条码采集解码软件,通过扫描解码后,上传系统备案。

2.存在的问题

当前,企业零部件追溯系统总体上满足法规对于追溯信息管理的要求,能够保证基本信息的收集与管理。但是,其形式较为粗放,在供应商、整车生产以及售后环节上仍然有很多不足。同时,要求供应商对条码的黏贴和运输环节保存要求较高,如果黏贴不实或位置不合理,容易导致条码丢失及损坏。整车生产环节,条码容易破损、丢失,采集容易错误,同一车型多种零部件无法进行同时绑定。售后环节,因为条码采集备案的信息不完备,对于市场追溯信息带来一定影响,因追溯信息为零部件明码信息,条码只作为采集使用,虚假零部件更换较多。因此,针对上述问题,本零部件追溯系统要充分考虑,通过追溯标识信息优化、扫描码制定义、追溯系统开发、数据接口连接等方式进行规避。减少上述因素对追溯系统带来的影响。

三、追溯系统建设方案

1.项目组织成立

此系统开发涉及多个用户单位,参与供应商较多,因此成立项目组,进行专项推动,持续推进系统开发工作。明确各组织职责分工,协调推动整体项目运行。

项目组织成立领导小组负责各项工作的决策与资源协调。推动小组,负责创建项目计划,推进整体工作进度完成。业务小组,根据开发计划内容,完成需要执行的具体工作项目。

2.追溯信息确定

产品追溯信息是指重新定义追溯信息,满足产品追溯需求,同时应具有防伪能力,防伪设计需要满足:

身份唯一性:防伪技术产品防伪识别特征的唯一性和不可转移性。

稳定期:在正常使用条件下,防伪技术产品的防伪识别特征可持续保持的最短时间。

安全期:在正常使用条件下,防伪技术产品防伪识别特征被成功仿制的最短时间。这是客户最关心的,应由厂家提出承诺期。

防伪力度:识别真伪、防止假冒伪造功能的持久性与可靠程度。防伪力度由防伪识别特征的数量、防伪技术独占性的数量、仿制难度和仿制成本大小4要素构成

使用适应性:防伪技术产品的防伪识别特征能与标的物或服务对象使用要求相适应的能力。

识别性能:防伪技术产品的防伪识别特征能通过感官或机器(仪器)在要求的识别时间内正确识别。一线识别强调防伪识别特征的大众共知性,通过感官即能识别;二线识别强调通过简单仪器(如放大镜、激光笔、紫外荧光鉴别器等)即能识别;三线识别强调通过专用仪器(如DNA鉴定)由专家识别,作为司法判定的依据。二线识别与三线识别强调防伪识别特征的隐含性。天阔防伪包装材料有限公司

使用环境要求:防伪技术产品的防伪性能应能满足标的物的正常使用环境要求。

技术安全保密性:设计、制作防伪技术产品的技术应具有安全保密性。除此之外还应考虑经济成本适应性,即在满足防伪技术要求同时应尽可能降低使用成本。

结合产品追溯信息特点,在保证产品追溯信息以及产品防伪需求,经过评审确定,产品追溯信息包括:品牌标识 生产批次 生产编号 生产厂代码 零部件/配件号 唯一标识码。

其中品牌标识应用于产品确定产品所属整车厂商;生产批次应用于识别属于哪个批次生产,主要应用于批量追溯;生产编码确定单个零部件在供应商生产环节的具体时间及顺序;生产厂代码,确定所属供应商;零部件/配件号,用于区分零部件;唯一码信息,应用于防伪追溯。

3.码制选择

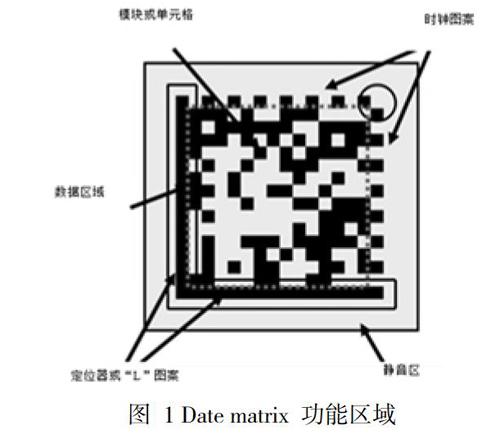

目前在市场上流通的二维码很多,根据二维码使用特点及其在行业中的应用,经初步筛选,QR码和Data matrix码作为零部件产品码至较为合适,无路在其信息存储量以及防磕碰等方面.通过对两种码制分析.

QR 码(快速响应码)是由 DENSO WAVE 于 1994 年开发的一种可高速读取的矩阵式二维码,1997 年注册为 AIMI 的ITS 标准,在 2000 年注册为 ISO/IEC 标准.其二维码组成方式为:黑色和白色模块、位置探测图案、时间图案、包含纠错级别和掩码编号的格式信息、数据区域以及纠错代码(Reed-Solomon 码)组合而成。抗畸变、污损能力较弱,对颜色、湿度、表面光洁度有较高要求。数据修复能力一般。刻印难度,激光刻印情况下,刻印难度增加,刻印时间长。同等容量、同等纠错率,二维码印刷面积下较大。应用市场主要是,快消品:乳业、酒业、化肥等快消快消行业。刻印方式:标签喷墨、平面喷码,不支持曲面、高反光面。

Data matrix码是一种由 ID Matrix 于 1987 年开发的矩阵二维码,在 1996 年注册为 AIMI 的 ISS 标准,在 2000 年注册为 ISO/IEC 标准。其二维码组成方式:定位边,静音区、时钟区、数据区和纠错代码组合而成,它使用 Reed-Solomon 执行纠错,可在部分代码损坏时恢复数据。其抗畸变、污损能力较强,数据修复能力较高。刻印较为容易。同等容量、同等纠错率,二维码印刷面积较小。应用市场主要,军工、3C、半导体、汽车、航空、医药等需要长期追溯的行业。刻印方式,标签喷墨、平面喷墨、激光烧结,支持曲面和高反光面。

因此,通过对比两种的特点及加工方式,作为汽车行业,Date matrix码作为零部件追溯码最为合适。

4.二维码信息及技术要求

二维码由软件集成生产厂代码、零部件型号、零部件编号、制造日期、序列号、唯一标识码自动生成的二维碼,二维码中存储的每一个标识内容前应使用规定的应用标识符及分割符,用以区分字符段内容定义。例如:(902)********,902为需要定义该内容属于哪个追溯信息;“括号”可用作分割符号;“********”为设定的追溯信息代码。

二维码包含信息形式及信息位数必须得到规定。信息形式需要明确固定信息的形成规则,以便系统根据规则能够识别解析码制信息内容。例如:供应商代码,什么字符代表外部购买,什么字符代表自制。另一方面,根据追溯产品以及一个生命周期或三包期限内需要用量,设定该追溯信息所需要的位数,保证追溯码能够充足。保证系统能够识别,并进行有效信息流转、存储及匹配。

二维码应用于车辆产品零部件的可追溯性标识,其应具备永久性识别,清晰易于解析,表面不应锈蚀。但因产品大小、种类的多样性。二维码可追溯性标识大小可可根据标识零部件的有效区域按比例放大或缩小(不得小于选中码制的最小允许尺寸),以便易于识别。

图 2 车辆产品零部件追溯信息

四、结 论

汽车零部件追溯管理系统设计基本实现了企业信息管理的基本要求,在实际建设中,仍然有很多工作进行细化管理,本次在功能上及系统搭建上给与定义和规定;通过上述要求,基本可以实现追溯系统的有效运行。但是,由于各种条件和时间所限,系统还存在一些不完善的地方。软件存在的不足之处希望在以后的不断运行中发现不足,并逐步完善。后续通过系统的运行以及用户新工作方式的导入,对发现的问题及不足不断进行优化升级,逐步实现简单、高效的管理系统,保证信息采集以及零部件防伪功能的高效运行。

通过整车厂零部件追溯系统的开发与功能实现过程,首先了解了生产个过程、各业务在公司内不同的角色信息。同时了解了,系统开发过程与整车工厂的关联融合,深入了解了工业4.0的真正含义。了解大数据时代下,汽车制造行业在此背景下做出的努力,同时了解了在系统数据搭建过程中,对于业务流程及数据架构的严谨性。

参考文献:

[1] GB-T 14258-2003_信息技术 自动识别与数据采集技术 条码符号印制质量的检验

[2] Q-FTB 102-2011车辆产品零部件可追溯性标识规定

[3]GB/T 14258-2003 信息技术 自动识别与数据采集技术 条码符号印制质量的检验

[4] GBT 12905-2000 条码术语

[5] ISO/IEC 18004-2015 信息技术 - 自动识别和数据采集技术 - QR码条码符号规范

[6] 郭其昌.汽车零部件质量追溯管理系统[J];科技创新与应用;2019年05期

[7] 殷秀凯.基于GS1系统的汽摩零部件质量追溯系统在企业管理中的应用研究[J];中国自动识别技术;2016年04期

(作者单位:1,4中国石油华北油田公司第四采油厂;2,3中国石油华北油田公司第一采油厂)