盘石头水库右岸山体渗漏问题分析与处理

罗保才 孙刚 王世锋

摘要:为解决盘石头水库右岸单薄山体在水头高、渗漏强、流速大等特点下的渗漏问题,采用勘察、试验、理论分析及实践结合的方法,查明了水库的地质条件和渗漏原因。对山体渗透程度进行了分级,推导了防渗帷幕的渗漏底界边线,合理地设置了防渗幕体位置。通过生产性灌浆试验,优化了部分灌浆工艺和参数,采用综合压力法及复合浓浆法进行灌浆,保证了单薄岩体的稳定和水库在高水头压力作用下流速大、漏水、漏浆严重段的灌浆问题,使得设计封闭式帷幕能够成功地闭合,有效地解决了盘石头水库的渗漏问题,保证了泄洪洞的安全运行及水库社会效益和经济效益的发挥。

关键词:渗漏;地质构造;防渗帷幕;生产性试验;综合压力;复合浓浆

中图分类号:TV221.2;TV 23.4+3

文献标志码:A

doi: 10.3969/j.issn.1000- 1379.2019.03.026

1 工程设计及渗漏概况

盘石头水库是卫河支流淇河中游的一座大型水利枢纽工程,位于鹤壁市大河涧乡盘石头村南,正常蓄水位254.0 m,100 a-遇设计洪水位270.7 m.2 000 a-遇校核洪水位275.0 m.总库容6.08亿m3,主要由坝体、非常溢洪道、泄洪洞、输水洞及电站等建筑物构成。坝体为混凝土面板堆石坝,长约606 m,坝高102.2 m。

右岸鸡冠山中布置两条城门洞形无压泄洪洞,其中:1号洞全长453 m.底流消能,轴线方位角90°58′54″,洞身宽7.00 m、高9.26 m,进口高程215.00 m,出口高程192.75 m;2号洞(兼导流)全长497 m.轴线方位角81°00′26″,洞身宽7.00 m、高9.76 m,进口高程187.10m,出口高程178.37 m.两洞轴线夹角9.99°[ 1-3]。

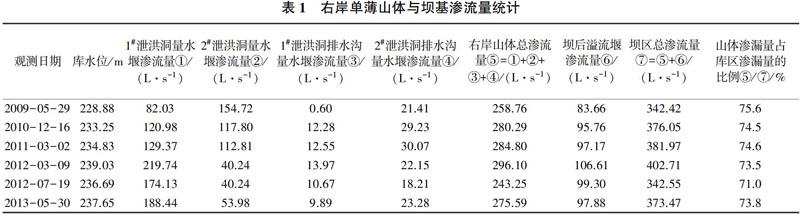

水库自2007年6月底下闸蓄水以来,隨着库水位的上升,右岸单薄山体(右坝头-F7段)渗漏问题一直比较突出,主要表现为两条泄洪洞内漏水量较大,其与坝基渗漏情况统计见表1。

右岸单薄山体渗漏量占水库总渗漏量的71% -76%,是水库渗漏的重点部位,其中85%- 91%的渗漏水是从两泄洪洞中排出的。右岸山体渗漏问题不仅影响水库防洪、供水等功能的正常发挥,而且严重威胁两条泄洪洞的结构安全。

2 山体渗漏特征

为查明右岸单薄山体的渗漏特征和原因,选择有效的防渗处理措施,在右坝头一F,断层(桩号0+000-1+015)长约1 015 m的渗漏段山坡上,沿278 -264 m高程布置一排13个钻孔,各孔按Sm段长分别采用三级压力、5个阶段的五点压水法连续进行压水试验,孔深按低于泄洪洞底板、进入隔水层10 m且终孔段岩体透水率q<3 Lu控制,实际孔深为90-100 m。

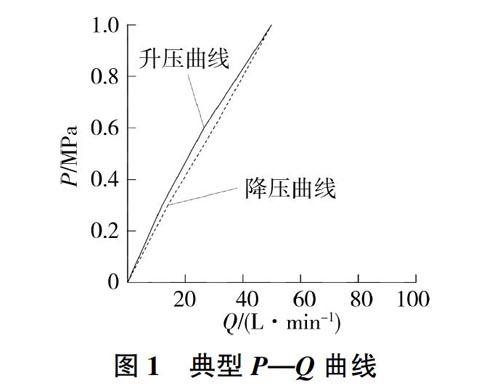

通过对压水试验结果整理分析,绘制了压水试验的典型P-Q曲线(见图1,其中P为试段压力、Q为压人流量).并对右岸山体渗透性进行了分区,提供了

3 Lu曲线位置。

由图1可知.P-Q曲线类型属D(冲蚀)型,表明在试验压力作用下裂隙状态发生变化,岩体渗透性增强,这种变化是永久性且不可逆的:流量显著增大且不能恢复原状,多半是由岩石劈裂且与原有的裂隙相通或裂隙中的充填物被冲蚀、移动造成的。山体渗透性分区特征为:桩号0+000-0+540段高程215 m以上多为中等透水区,其下为微一弱透水区;桩号0+540-1+015段高程200 m以上基本为中等透水区,其下为弱透水区;F7断层破碎带及高程230 m以上两侧影响带为强透水区[4-6]。

3 右岸单薄山体渗漏原因分析

右岸山体渗漏的最根本原因是地质构造发育,其次是受地形地貌、岩溶及人类活动等影响。

3.1 地质构造

地质构造主要表现为断层和裂隙,其斜穿岩体形成张开度、延伸长度、充填及胶结程度不同的缝隙,把岩体切割成大小不一且不连续的块状结构体,使岩体的完整性遭到破坏,构成导水构造,成为库水的主要渗漏通道。

右岸单薄山体发育的断层主要有19条,总体呈羽状排列,走向一般为N30° - 40°E,倾向北西或南东,倾角一般为70° - 85°.较大角度斜穿山体,与坝轴线近平行。断层规模一般不大,垂直断距除F7断层大于100m以外,其他断层断距为0.4 - 10.0 m。断层破碎带最宽20 m(F7),一般宽0.3 -2.0 m.破碎带内页岩破碎未胶结、灰岩角砾岩部分为钙质胶结,且多有溶蚀现象。断层影响带内一般裂隙、节理较发育,有较严重的风化现象。

裂隙有构造裂隙、卸荷裂隙及风化裂隙三种类型。构造裂隙对渗漏起控制作用,主要发育两组共轭裂隙,一组走向25° -40°.与场区主要断层基本平行,另一组走向290° - 310°,均为高角度裂隙,发育密度1-3条/m。裂隙宽度页岩中1-2 mm,灰岩中5-10 mm,局部被溶蚀成溶缝,宽3~5 cm,一般无充填,局部充填岩屑、黏土。剪节理的裂隙面一般较平直光滑,且延伸较远:张节理裂隙面一般粗糙不平,延伸长度一般较短[1]。

3.2 地形地貌

右岸山体属低山侵蚀地形,呈北西向展布,被河道U形包裹,底部宽350 - 600 m,向上逐渐变窄变陡,山顶高出河床250 - 300 m。高程300 m以上山体呈高90~160 m的直立陡壁,由寒武系中统(∈:)灰岩构成,其下山体由寒武系下统( E1)灰、页岩互层构成陡缓不一的山坡,灰岩处为直立陡坡,页岩处形成坡角30°- 40°的陡坡,山坡上沟谷较发育,间隔一般40 - 60m。右岸山体总体单薄而渗径短,加之坡上沟谷发育,使得山体渗径变短,易造成库水渗漏[1]。

3.3 岩溶

正常蓄水位254.0 m至洞底板高程178 m段内,山体由寒武系下统(∈1)互层状的灰岩、页岩构成,除El3层灰岩厚度(厚10.8~ 34.3 m)较大外,其余各层灰岩一般厚3-5 m,厚度较小。灰岩层中一般无较大溶洞,岩溶现象主要表现为沿断层、裂隙、层面等构造面发育的一些规模较小的溶洞及溶缝、溶槽、溶孔、溶隙等。溶蚀作用的发生、发展加大了已有断层及裂隙规模,从而使山体渗透性增强[1]。

3.4 人类活动

右岸山体单薄,其内开挖的两条泄洪洞及洞壁密集布设的排水孔对库水渗流路径和边界条件影响极大,洞身在缩短渗径的同时成为无压临空面,形成渗透水流宣泄出口,沿断层、裂隙及其他构造面渗漏的库水通过洞壁排水孔向洞内排泄,洞身成为集水廊道。观测分析表明,两条泄洪洞渗漏量占右岸山体总渗漏量的85% - 91%,可见库水主要是通过泄洪洞渗漏的,而泄洪洞及洞身排水孔均是由人类活动造成的,因此人类活动是水库渗漏量大增的主要外因。

4 防渗处理措施及效果

根据对右岸单薄山体渗漏问题及渗漏特征的分析,设计采用封闭式防渗帷幕进行防渗处理。防渗处理难点有两个:一是如何选择灌浆压力以确保单薄岩体稳定;二是在现有库水位的高水头压力作用下,如何解决流速大、漏水、漏浆严重段的灌浆问题。

4.1 帷幕布置

防渗帷幕起点位于右坝头坝幕处(桩号0+000),向上游沿高程278 - 264 m道路布置,终点为穿越F2断层带后外延60 m处(桩号1+026),全长1 026 m。断层带及裂隙发育处布置3排帷幕,其余处布置2排帷幕,排距、孔距均为1.5 m。帷幕顶界:桩号0+000-0+450段按高出2 000 a-遇校核洪水位控制取275m,桩号0+450-1+026段按高出正常蓄水位6m控制取260 m。帷幕底界:E11,层页岩顶面和3 Lu线(高程为170-208 m)视为弱透水区顶界,帷幕底界按进入两者深度大者顶界Sm控制,局部断层带3 Lu线未确定处按进入主河槽基岩面平均高程以下10 m且进入弱透水层控制[2-3]。

4.2 灌浆工艺与灌浆参数的确定

灌浆工程实施前,先选择非断层带和断层带等典型地质段按设计的灌浆参数进行生产性灌浆试验,以检验灌浆压力及在水头高、渗漏强、流速大等特点下设计灌浆工艺、材料、参数的可行性及机具设备的实用性,优化灌浆工艺与参数。非断层带布置两排帷幕孔,选择4个试验区,分别按先上游排、后下游排及先下游排、后上游排的顺序施工;断层带布置3排帷幕孔,选择2个试验区,分别按先上游排、后下游排、最后中间排及先下游排、后上游排、最后中间排的顺序施工。排距和孔距均为1.5 m,每排按先I序孔、后Ⅱ序孔、最后Ⅲ序孔的顺序施工[4-6]。

单孔施工工艺为:测放孔位_钻进就位_孔口段钻孔→孔口管镶铸→第一段钻孔及洗孔→阻塞→压水试验→灌浆→第二段至终孔段分段钻孔、阻塞、压水、灌浆→封孔。灌浆方法采用“孔口封闭、自上而下分段循环式灌浆法”,封孔采用“全孔灌浆封孔法”,浆液采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.7:1.0、0.5:1.0等6个比级。

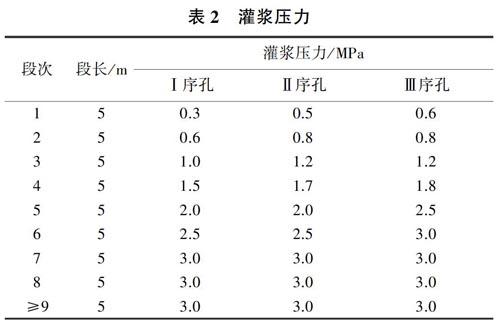

为保证山坡单薄岩体的稳定,采用了综合压力法对各次序孔进行灌浆,灌浆压力见表2。

为解决高水头作用下流速大、强漏水、漏浆段的堵漏问题,采用复合浓浆法进行灌浆,即在压水、灌浆不起压段,以0.5:1.0浆液为基础,添加水玻璃、木屑、黄豆、砂等进行灌浆。

其他条件一定时,灌浆参数、工艺的合理性及灌浆质量的优劣主要通过单位透水率和单位注灰量反映。非断层带一区(先上游后下游)、二区(先下游后上游)试验结果较典型,其试验结果统计见表3。

分析表3可知:①随着灌浆次序的增加,一区和二区各次序孔的單位透水率和单位注灰量均逐次减小,符合一般灌浆规律,灌浆质量满足设计要求:②灌浆参数及灌浆工艺、灌浆材料、机具设备等可行性较好,可供后续工作采用;③施工顺序上,先施工上游排、后下游排与先施工下游排、后上游排的效果差异不明显,两者均可采用。

生产性灌浆试验结果表明,设计灌浆工艺及参数比较合理,采用的综合压力能够保证单薄岩体的稳定和灌浆质量,复合灌浆法能够较快速有效地解决高水头压力下流速大、渗漏性强段的封堵问题。优化的灌浆工艺如下:①设计灌浆方法为孔口封闭、自上而下分段循环式灌浆法,将其中Ⅲ序孔优化为综合灌浆法,即上部采用自上而下分段灌浆法、下部采用自下而上分段灌浆法:②设计开灌水灰比为5:1,在局部压水时无压无回水的孔段优化为采用1:1或0.5:1.0浓浆开灌;③在部分裂隙发育、难以结束灌浆的大漏量孔段,采用添加水玻璃、木屑、黄豆、砂等进行特殊处理[7-10]。

4.3 防渗处理效果

对比1#、2#泄洪洞在防渗帷幕形成后渗漏量的变化情况,可直观地反映防渗效果及防渗体形成情况。无防渗帷幕、库水位235.0 m,1#泄洪洞最大渗漏量约为102 L/s、2#泄洪洞最大渗漏量约为64 L/s;帷幕形成后,同样水位下,1#泄洪洞最大渗漏量约为7 L/s,2#泄洪洞最大渗漏量约为3 L/s,与前者相比,分别减小了约93%和95%,渗漏量减小非常显著。这表明防渗处理效果非常明显,说明幕体设置合理且封闭情况良好,能有效地截断渗漏通道,阻止库水渗漏。

5 结语

在查明水库渗漏特征及原因的基础上,合理地设置了防渗幕体的空间位置:通过生产性试验优化了灌浆工艺及参数,选择了合理的灌浆方案;采用综合压力法和复合浓浆法进行灌浆,保证了单薄岩体的稳定及水库在高水头压力作用下流速大、漏水、漏浆严重段的灌浆问题,保证了泄洪洞的安全运行及水库社会效益和经济效益的发挥。

参考文献:

[1]孙刚,王贵生,苏超鹏,等,盘石头水库鸡冠山单薄分水岭渗漏处理及泄洪洞加固工程设计变更工程地质勘察报告[R].郑州:河南省水利勘测有限公司,2014:1-46.

[2] 董振峰,于军,高彬,等,河南省淇河盘石头水库工程设计变更鸡冠山渗水处理项目单位工程验收设计工作报告[R].郑州:河南省水利勘测设计研究有限公司,2017:16-22.

[3]于军,探析盘石头水库鸡冠山防渗帷幕设计要点[J].黑龙江水利科技,2016,44(8):66-68.

[4] 王行本,鞠占斌,李绍基,等,水利水电工程钻孔压水试验规程:SL 31-2003[S].北京:中国水利水电出版社,2003:4-34.

[5]任博,曹宝海,柴永辉,等,河南省淇河盘石头水库设计变更鸡冠山渗水处理项目帷幕灌浆生产性试验报告[R].鹤壁:盘石头水库建设管理局,2017:2-17.

[6]胡雨,钻孑L压水试验在工程勘察中的应用[J].山西建筑,2012,38(4):105-106.

[7] 夏可风,赵存厚,肖恩尚,等,水工建筑物水泥灌浆施工技术规范:DL/T 5148-2012[S].北京:中国电力出版社,2012:3-20.

[8] 高祖纯,岩溶地区高压帷幕灌浆试验研究[D].成都:四川大学,2003:26-30.

[9] 冯建明,赵伟,甘肃省竹林寺水库坝基防渗帷幕灌浆试验分析[J].四川水力发电,1999,18(3):52-54.

[10] 刘文东,杨宝国,帷幕灌浆方案在水库坝基防渗工程中的应用[J].黑龙江水利科技,2010,38(4):79-80.