模拟降雨条件下垄膜方式对土壤蓄水效应影响

李彬 戚迎龙 赵沛义 赵举 尹春艳 任永峰 高宇 刘虎 丁艳宏

摘要:通过小区试验和模拟降雨的方法,分析了旱作区不同降雨量下不同垄膜覆盖方式对土壤水蓄积效应的影响。结果表明:随着模拟降雨量增大,0-50 cm土层的土壤贮水量及其增量增大,表现为垄作全覆膜(QLM)>垄作半覆膜(BLM)传统平作(CKM)。对于沙壤土,垄作全覆膜较传统平作贮水量增量增大0.9 - 3.4 mm,产流效率为10.50%一27.50%,蓄墒增加率为36.2l%一95.65%;垄作半覆膜较传统平作贮水量增量增大0.6-2.1 mm,产流效率为5.00% - 15 .000-10,蓄墒增加率为17.24% - 55.26%。对于壤土,垄作全覆膜较传统平作贮水量增量增大1.7-6.8 mm,产流效率为3l.OO%一45.83%,蓄墒增加率为75.68% - 95. 77%;垄作半覆膜较传统平作贮水量增量增大1.4 - 4.2 mm,产流效率为15.00% - 35.00%,蓄墒增加率为75.68% - 95.77%。试验验证了不同覆膜方式的集雨效果、土壤蓄水和保墒效应,全覆膜和半覆膜垄上沟播模式能够起到集雨增温保墒作用,可提高土壤蓄水,实现区域降水资源的高效利用。

关键词:模拟降雨;垄膜覆盖;产流效率;蓄墒;旱作农业

中图分类号:S157.4

文獻标志码:A

doi: 10.3969/j.issn.1000- 1379.2019.03.020

内蒙古阴山北麓地处我国北方农牧交错带中段,是生态极为脆弱和贫困的地区之一。该区属半干旱偏旱区,年降水量南部地区为400 mm,大部分地区在250-300 mm之间,北部地区不足200 mm.且降水集中于夏季(占全年的2/3左右)。该地区大部分耕地不具备灌溉条件,农作物生长主要依靠天然降水,是典型雨养农业,旱地面积占耕地面积的92.5%.作物产量低且不稳定,严重威胁粮食安全,影响农牧民增产增收[1]。因此,集蓄天然降水,提高降水的保蓄率,改善作物根域水环境,采取高效用水措施提高水资源利用率就成为旱作农业开发技术的核心内容[2-6]。

国内外在干旱区高效利用天然降水方面做了大量研究和推广工作。降水量为250 - 500 mm的地区,充分利用天然降水是农业可持续发展的根本途径之一。垄膜沟种技术是基于雨水就地利用的理念,通过改变农田地表微地形形成沟垄,垄上覆膜,沟内种植,使降雨在农田就地实现空间再分配,达到雨水富集利用的目的。垄膜沟种能够改善土壤中的水分和养分之间关系,显著提高天然降水的利用率,明显增加作物产量[7-9]。在垄背上覆盖地膜,气温过高时能有效抑制土壤水分的蒸发:气温较低时能够将膜内水汽凝结成水珠后人渗到土壤中,提高土壤水分利用率,进而改变土壤的温度、湿度及光照等环境因子,使土壤理化性质发生改变[10-11]。田间垄膜沟种微型集雨系统可以增大水分的人渗深度,降低产流率,从而达到蓄水保墒的作用[12-15]。目前,国内主要通过田间试验和模拟降雨相结合的方式对沟垄集雨的集水效应.增产效应等进行研究[16-27].而针对农牧交错带开展不同垄膜覆盖方式对土壤水分运动等方面的研究较少。笔者结合内蒙古旱作农业的特点,研究人工模拟降雨条件下不同垄膜覆盖方式对不同类型的土壤水分积蓄效应的影响,对充分利用自然降水及提高粮食产量有重要的现实意义。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验在农业部内蒙古耕地保育科学观测实验站(武川)开展。研究区海拔1 576 m,多年平均降水量350 mm,年水面蒸发量1 850 mm,多年平均气温2.7℃,无霜期110 d,地形以缓坡丘陵为主,土质以栗钙土、灰褐土、石质土为主,土壤沙性较重。

1.2 试验设计

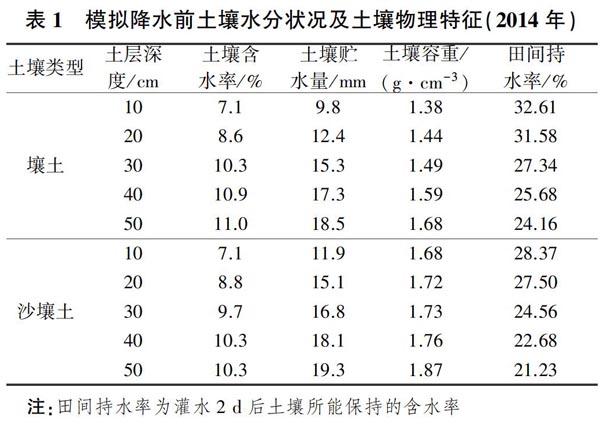

试验于2014年8月17-21日和2015年6月27日-7月1日进行,两个时间段外界气候基本一致,由气候导致的试验误差在允许的范围之内。试验土壤类型选用沙壤土和壤土,设计平作(CKM)、垄作半覆膜( BLM)、垄作全覆膜(QLM)3种覆膜方式,平作(CKM)为对照处理。2014年模拟降雨量设计为4、8、12、16、20 mm.2015年降雨量设计为3、6、9、12、15mm,在人工降雨后连续Sd采用烘干法测定土壤含水率。为了减小试验中不同覆膜形式下植物生长速度的差异造成的土壤水分变化,各小区不种植农作物。

1.3 观测指标与方法

观测指标主要包括土壤含水率、容重、风向、温度、ETo。

分层取土,取土深度为0 - 50 cm,每10 cm为一层。为了消除覆膜后土壤水分在不同位置的差异,各小区每层取土点选5处,分别为小区地块的各个边中点(距离边界30 cm)以及小区中心点。

小区集雨垄沟系统的土壤贮水量计算公式为[15]

W= lOhpb

(1)式中:WW为土壤贮水量;h为土层深度;p为土壤容重;b为土壤水分质量百分数。

产流效率指在微集水种植条件下,降水通过垄面产生径流使种植沟内土壤水分叠加后的蓄水量较对照小区的增加值占降水量的百分比。计算公式为

Er=(AW处理-AWCK)/Rx 100%

(2)式中:Er为产流效率,%;AW处理为处理小区降水后土壤贮水量的增量,mm;△WCK为对照小区降水后土壤贮水量的增量,mm;R为前后两次测定时间的降水量,mm。

蓄墒增加率指在一定时间内降水通过垄面产生径流,使种植沟内土壤水分叠加后的贮水增量较对照处理贮水增量所提高的百分比。计算公式为

AP=(AW处理-AWCK)/△WCK×100%

(3)式中:AP为蓄墒增加率,%。

2 结果与分析

2.1 垄膜沟种对土壤贮水量变化的影响

2.1.1 不同土壤类型对土壤贮水量的影响

从表2可知:无论是沙壤土还是壤土,0-50 cm的土壤贮水量及其增量随着模拟降雨量增大而增大:覆膜量变化引起土壤蒸发量变化,覆膜越多,蒸发量越小,从而造成土壤贮水量越大,表现为垄作全覆膜(QLM)>垄作半覆膜(BLM)>传统平作(CKM)。与沙壤土相比,壤土孔隙小、毛管孔隙多、保水性强,因此壤土的贮水量增量幅度较大。在整个模拟过程中,对于沙壤土,垄作全覆膜贮水量增量为2.0 - 7.9 mm.比对照处理(平作)的贮水量提高1.09% - 4.00%;垄作半覆膜贮水量增量为1.7 - 6.8 mm.比对照处理的提高0.73%- 2.47%。对于壤土,垄作全覆膜贮水量增量为3.6 - 14.1 mm.比对照处理(平作)的贮水量提高2.26%。8.46%:垄作半覆膜贮水量增量为1.9 - 7.9mm.比对照处理(平作)的贮水量提高1.86% -5. 10%。

2.1.2 不同降雨量对土壤贮水量的影响

从图1可以看出,当模拟降雨量为20 mm时,沙壤土和壤土垄作全覆膜、垄作半覆膜土壤贮水量增量变幅都较小,表明降雨初期膜面所接纳的雨水集中流人沟内,并沿播种孔(人渗孔)下渗到作物根系,土壤含水量达到饱和后,雨水不再下渗,而在沟内积存,部分以蒸发的形式消耗。

2.1.3 不同覆膜方式对土壤贮水量的影响

由表3可知,在0-10 cm土层,垄膜沟种的覆膜方式对雨后Sd土壤贮水量有显著影响;在10~ 20、20~ 30cm土层,垄膜沟种的覆膜方式对雨后Sd土壤贮水量有极显著影响:在30~ 40、40~50 cm土层,垄膜沟种的覆膜方式对雨后5d土壤贮水量没有显著影响。

以沙壤土为例,根据2014年观测数据,对不同覆膜方式、不同降雨量和土壤贮水量进行回归分析,见表4。3种处理方式下,降雨量与土壤贮水量均为显著相关,表现为传统平作(CKM)>垄作半覆膜(BLM)>垄作全覆膜( QLM)。

2.2 垄膜沟种对土壤剖面含水率动态变化的影响

2.2.1 覆膜条件下不同土壤对土壤水分动态的影响

以垄作全覆膜16 mm的模拟降雨量为例,进行土壤水分动态分析。由图2和图3可知,不同土壤类型对土壤水分动态影响显著。降雨后,随着历时的延长,沙壤土0-30 cm土层含水率有规律地减小,但30 - 50cm土层出现含水率增大的现象:壤土0- 20 cm土层含水率有规律地减小.20~30 cm土层出现含水率增大的趋势,30~50 cm土层含水率有规律地增大。不同土壤类型的含水率增大和减小的临界面不同,沙壤土的临界面在壤土的下方,说明土壤类型是影响水分运动的主要原因之一。对比图2和图3可以发现,传统平作的土壤水分含量变化速度快,全覆膜的阻隔作用使得水分散失量保持在一个较小的范围,且有较为清晰的临界面,这和前人的研究结果一致[28]。

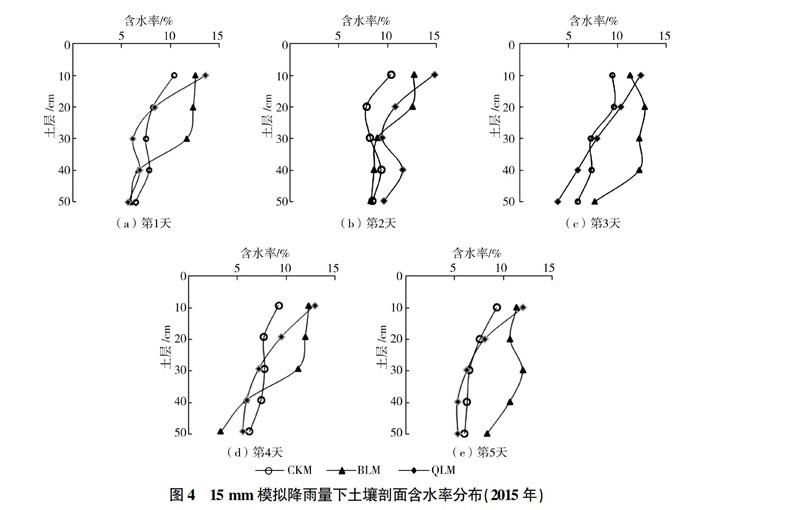

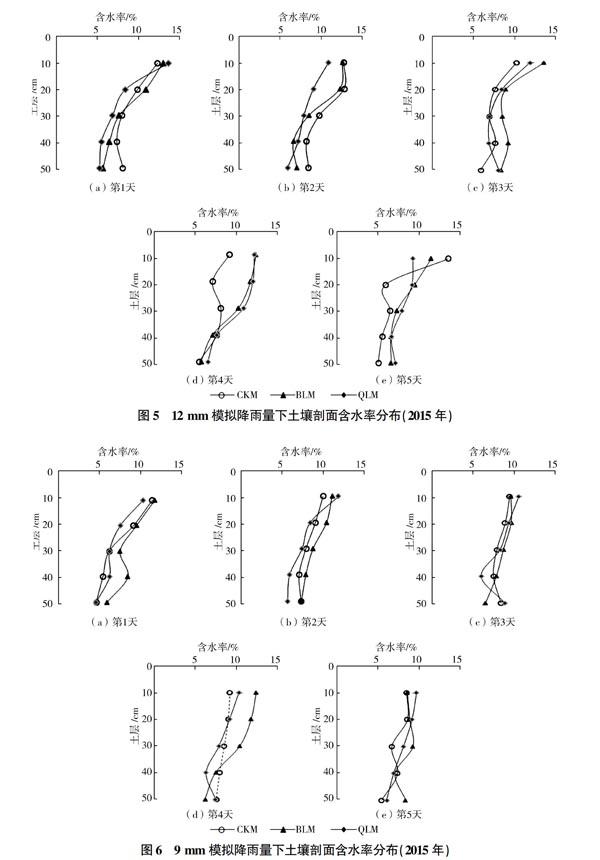

2.2.2 不同降雨量和覆膜方式下土壤水随时间的动态分布

由表5可知,降雨后第3天和第5天覆膜方式对土壤含水率具有显著影响,降雨量对土壤含水率没有显著影响。图4-图6分别为15、12、9 mm模拟降雨后1-5 d土壤剖面含水率分布。在15 mm降雨量下,BLM处理剖面含水率整体比CKM与QLM的大,浅层土壤含水率QLM处理大于CKM的,覆膜均提升了雨后含水率,较大降雨量下半覆膜含水率更大。在12 mm与9 mm模拟降雨量下,50 cm土层剖面含水率总体趋势为自浅向深递减.12 mm降雨量下2-4 d后BLM和QLM处理0-30 cm土壤含水率明显大于CKM处理的,说明全覆膜和半覆膜均有良好的土壤水保蓄作用。

2.3 垄膜沟种对产流效率与蓄墒增加率的影响

在模拟降雨过程中,对不同覆膜方式的降雨产流效率进行了测定。由表6和表2可知,降雨过程使沙壤土垄作全覆膜较传统平作贮水量增量增加0.9-3.4mm,产流效率为10.5% - 27. 5%;蓄墒增加率为36.21%。95.65%:垄作半覆膜较传统平作贮水量增量增加0.6-2.1 mm,产流效率为5% - 15%.蓄墒增加率为17. 24% - 55. 26%。壤土垄作全覆膜较传统平作贮水量增量增加1.7 - 6.8 mm.产流效率为31.00% -45.83%.蓄墒增加率为75.68%。95.77%:垄作半覆膜较传统平作贮水量增量增加1.4 - 4.2 mm.产流效率为15 .00% - 35.00%,蓄墒增加率为75.68% - 95.77%。可见垄上覆膜确能起到明显的集雨蓄水的作用,且垄作全覆膜优于垄作半覆膜,这与前人的研究结果一致[29]。

3 讨论

水是影响干旱地区农业生产极其重要的因素,充分利用天然降水是提高干旱地区农业生产能力的有效途径。本文通过野外试验研究初步揭示了农牧交错带模拟降雨条件下旱作区垄膜沟种方式对土壤水蓄积效应的影响,垄膜覆盖能够有效抑制土壤水分的无效蒸发,尤其是能将微量降水集聚,使其能够人渗到较深层土壤中,覆膜的阻隔作用使其能够较长时间保留在土壤中为作物生长所利用,从而促进土壤水分的有效利用[12]。不同垄膜覆盖方式的土壤水分利用效率和蓄墑效果不同,全膜覆盖和半膜覆盖垄上沟播具有明显的集雨保墒效果[9,29-30]。垄膜覆盖方式能够降低产流率,提高土壤墒情[31]。因此,为了提高沟垄集雨效果,后续研究需要结合各地的降水特征,对不同植被类型确定合适的沟垄宽度比和覆膜措施,并对不同覆膜措施的保温保墒效果进行系统研究。

4 结论

(1)随着模拟降雨量增大,0-50 cm土层的贮水量及其增量增大,表现为垄作全覆膜>垄作半覆膜>传统平作。

(2)0-10 cm土层垄膜沟种的覆膜方式对雨后5d内土壤贮水量有显著影响,10 - 30 cm土层垄膜沟种的覆膜方式对雨后Sd内土壤贮水量有极显著影响,30-50 cm土层垄膜沟种的覆膜方式对雨后5d内土壤贮水量没有显著影响。

(3)降雨后第3天和第5天覆膜方式对土壤含水率有显著影响.15 mm降雨量下垄作半覆膜处理剖面含水率整体较传统平作与垄作全覆膜的大,12 mm与9 mm降雨量下2-4 d后垄作半覆膜和垄作全覆膜处理0-30 cm土层含水率明显大于传统平作处理的,全膜覆盖和半膜覆盖均有良好的土壤水保蓄作用。

(4)沙壤土垄作全覆膜产流效率为10. 5% -27.5%,蓄墒增加率为36.21%- 95.650-/0,较传统平作贮水量增量大0.9 - 3.4 mm;垄作半覆膜产流效率为5% -15%.蓄墒增加率为17.24% - 55. 26%.较传统平作贮水量增量增大0.6-2.1 mm。

(5)壤土垄作全覆膜产流效率为31. 00% -45 .83%,蓄墒增加率为75. 68%- 95. 77%.较传统平作贮水量增量增大1.7-6.8 mm;垄作半覆膜产流效率为15.00% - 35.00%,蓄墒增加率为75.68% - 95.77%,较传统平作贮水量增量增大1.4-4.2 mm。

参考文献:

[1] 郑大玮,妥德宝,王砚田,内蒙古阴山北麓旱农区综合治理与增产配套技术[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,2000:3-4.

[2] 李永平,刘世新,贾志宽,等,垄沟集水种植对土壤有效蓄水量及谷子生长、光合特性的影响[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2007,35(10):163-167.

[3] 陈明灿,李友军,熊英,等,豫西旱地小麦不同种植方式增产效应分析[J].干旱地区农业研究,2006,24(1):29-32.

[4] 贾志宽,任小龙,李永平,等,农田集雨保水关键技术研究[M].北京:科学出版社,2011: 361-391.

[5]李尚中,樊廷录,王勇,等,夏休闲不同耕作方式对麦田土壤水分和周年生产力的影响[J].农业现代化研究,2011,32(2):222-225.

[6] 任小龙,贾志宽,陈小莉,不同模拟雨量下微集水种植对农田水肥利用效率的影响[J].农业工程学报,2010,3(1):75-81.

[7]李尚中,樊廷录,王勇,等,不同覆膜集雨种植方式对旱地玉米叶绿素荧光特性、产量和水分利用效率的影响[J].应用生态学报,2014,25(2):458-466.

[8]孙娇,郭鑫年,梁锦秀,等,不同覆膜时期对宁南山区土壤水热环境及马铃薯产量的影响[J].草业学报,2017,26( 12):24-34.

[9]马忠明.白玉龙,薛亮,等,不同覆膜栽培方式对旱地土壤水热效应及西瓜产量的影响[J].中国农业科学,2015,48(3):514-522.

[10] L1 Fengmin, WANC Ping, WANC Jun. Effects of Irrigation Be-fore Sowing and Plastic Film Mulching on Yield and WaterUptake of Spring Wheat in Semiarid Loess Plateau of China [J]. Agnicultural Water Management, 2004, 67: 77-88.

[11]11F M, GUO A H, WEI H.Effects of Clear Plastic FilmMulch on Yield of Spring Wheat[J].Field Crops Research,1999,63(1):79-86.

[12] 肖继兵,孙占祥,蒋春光,等,辽西半干旱区垄膜沟种方式对春玉米水分利用和产量的影响[J].中国农业科学,2014,47( 10): 1917-1928.

[13] 王琦,张恩和,李凤民,等.半干旱黄土高原沟垄微型集雨产流特征与马铃薯种植技术[J].生态学杂志,2005,24( 11):1283-1286.

[14] 宋兴阳,集雨垄径流特征和垄沟集雨对紫花苜蓿生产效应的影响[D].兰州:甘肃农业大学,2016:22-23.

[15]寇江涛,师尚礼,王琦.垄沟集雨对紫花苜蓿草地土壤水分、容重和孔隙度的影响[J].中国生态农业学报,2011,19(6):1336-1343.

[16] LI Xiaoyan, CONC Jiadong. Effects of Different Ridge:Furrow Ratios and Supplemental Irrigation on Crop Produc-tion in Ridge and Furrow Rainfall Harvesting System withmulches[J].Agricultural Water Management, 2002, 54(3):243-254.

[17]李军,王龙昌,孙小文,等,宁南半干旱偏旱区旱作农田沟垄径流集水蓄墒效果与增产效应研究[J].干旱地区农业研究,1997,15(1):16-20.

[18] 胡希远,陶士珩,王立祥,半干旱偏旱区糜子沟垄径流栽培研究初报[J].干旱地区农业研究,1997,15(1):44-49.

[19]王俊鹏,马林,蒋骏,等,宁南半干旱地区谷子微集水种植技术研究[J].水土保持通报,2000,20(3):41-43.

[20] 韩清芳,李向拓,王俊鹏,等,微集水种植技术的农田水分调控效果模拟研究[J].农业工程学报,2004,20(2):78-82.

[21] 尹国丽,半干旱区苜蓿沟垄覆盖种植对集水保墒和土壤环境影响的研究[D].兰州:甘肃农业大学,2009:1-20.

[22] 王彩绒,田霄鸿,李生秀,夏玉米沟垄覆盖集水效果及生态效应研究[J].灌溉排水学报,2004,23(3):28-31.

[23] 李小雁,张瑞玲,旱作农田沟垄微型集雨结合覆盖玉米种植试验研究[J].水土保持学报,2005,19(2):45-49.

[24] 王琦,张恩和,李凤民,半干旱地区膜垄和土垄的集雨效率和不同集雨时期土壤水分比较[J].生态学报,2004,24(8):1820-1823.

[25] 田媛,李凤民,刘效兰,半干旱区不同垄沟集雨种植马铃薯模式对土壤蒸发的影响[J].应用生态学报,2007,18(4):795-800.

[26] 李儒,崔荣美,贾志宽,等,不同沟垄覆盖方式对冬小麦土壤水分及水分利用效率的影响[J].中国农业科学,2011,44(16): 3312-3322.

[27]KAYOMBO B,HATIBU N, MAHOO H F.Effect of Micro-catchment Rain Water Harvesting on Yield of Maize in aSemiarid Area[J].Conserving Soil and Water for Society:Sharing Solutions, 2004, 13: 29- 40.

[28] 李玉玲,張鹏,张艳,等,干旱区集雨种植方式对土壤水分、温度的时空变化及春玉米产量的影响[J].中国农业科学,2016,49(6):1084-1096.

[29] 李博宇.半干旱区不同覆膜方式和施肥量对土壤水分及玉米生长的影响[D].杨凌:西北农林科技大学,2015: 27-30.

[30] 陈光杰,冯浩,吴淑芳,等,垄膜沟秸秆种植方式对夏玉米水热效应的影响[J].水土保持学报,2017,31(3): 165-171.

[31] 李永平,贾志宽,刘世新,等,旱作农田微集水种植产流蓄墒扩渗特征研究[J].干旱地区农业研究,2006,24(2):90-94.