来沙系数对河道冲淤的影响研究

冯宗 孙赞盈 彭红 尚红霞 白乐

摘要:来沙系数以S/Q表示,因为相同的流量流速可能不同,而流速是影响输沙能力的重要因素,所以来沙系数缺乏最基本的物理意义,是一个纯粹的经验指标:不少人认为黄河下游的临界来沙系数在0.012左右,没有考虑滩槽冲淤性质的差别和上下河段河型的不同:就黄河泥沙而言,含沙量越大,泥沙浓度在垂线上越均匀,越容易输送;黄河下游窄深河槽洪水期具有多来多排的输沙特性,在实测资料范围内不存在临界来沙系数;不受来沙系数的限制,利用洪水集中排沙是解决黄河下游泥沙淤积最现实的途径。

关键词:高含沙洪水;河道冲淤;来沙系数;黄河

中图分类号:TV143;TV882.1

文献标志码:A

doi:10. 3969/j .issn. 1000- 1379.2019.03.009

1 临界来沙系数的提出和应用

1.1 来沙系数的提出

造成黄河下游河道严重淤积的原因,绝大多数研究者认为是来沙量大或“水少沙多、水沙不均衡”,希望找到黃河下游冲淤平衡的临界水沙条件,并希望朝这个方向努力,以实现黄河下游河道不淤积。很多研究者认为,含沙量(S)大是一种“负担”,含沙量越大,河道越容易淤积[1-3].而流量(Q)越大越有利于冲刷,于是用两数相除( S/Q)的数值作为衡量来水来沙条件的指标,并称之为来沙系数(也称为水沙搭配系数)。显然,最初提出来沙系数概念的研究者,试图以两个对河道冲刷的有利的(流量)和不利的(含沙量)两个因素的商来简化河道冲淤的影响因素。

来沙系数这一简单、看起来十分合理的概念一经提出,很快就在实测资料分析及研究中得到了大量应用。多数研究者认为黄河下游河道存在一个临界来沙系数,小于临界来沙系数的水沙过程会使河道发生冲刷,大于临界来沙系数的水沙过程会造成河道淤积。在能够查阅到的研究文献中,较早提出并使用这一概念的是麦乔威或钱宁。麦乔威分析了不同来源区水沙条件在黄河下游河道的冲淤情况,得出黄河下游临界来沙系数为0. 010、0.015、0.030等[4],文献[5]和[6]得出的黄河下游的临界来沙系数为0.010,文献[7]分析认为黄河下游的临界来沙系数为0.015。

1.2 黄河下游来沙系数的应用

绝大多数研究者通过点绘洪水期或汛前河道排沙比(或淤积比)与来沙系数的关系,得到排沙比接近1或淤积比接近0时的来沙系数,并将其作为临界来沙系数。在查阅到的关于黄河下游泥沙冲淤的大量研究成果中,绝大部分认为黄河下游的临界来沙系数在0.012左右。临界来沙系数被应用到小浪底等水库运用方式的制定和输沙用水量的计算等方面。

(1)小浪底水库运用方式的制定。在制定小浪底水库运用方式时,曾提出尽量把出库水沙过程调节成临界来沙系数的水沙过程,把大部分来沙拦蓄到水库里,以避免造成黄河下游河道淤积[8-9]。

(2)输沙用水量的计算。河道输沙用水量被定义为“将给定的沙量输送至流域出口或海洋所需要的水量”。例如,通过建立实际单位输沙水量和来沙系数的关系,计算临界来沙系数时的单位输沙水量,从而得到输沙用水量[11-12]。

(3)建立计算河道冲淤定量结果的关系式。众多的研究者将来沙系数作为影响河道冲淤的一个重要指标进行因果分析,建立计算河道冲淤定量结果的关系式[9.13-24]。

2 窄深河槽输沙不存在临界来沙系数

来沙系数实际上是一个纯粹的经验指标,来沙系数以含沙量除以流量表示,而相同流量下,不同断面形态的流速不同。如相同流量下,滩地水浅流缓,挟沙水流必然发生淤积,而主槽流速大,可能不会淤积,甚至会发生冲刷。由此可见,从理论上看,来沙系数是一个经验指标,并不具备明确的物理意义。

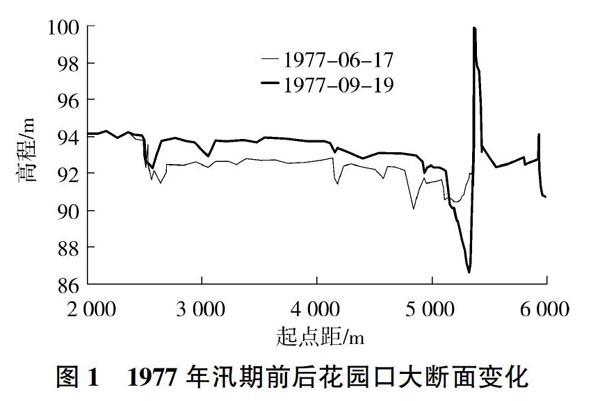

大量的关于临界来沙系数的分析中没有区分滩槽,对于黄河下游,发生大流量漫滩洪水时,河道主槽的流速通常为2.5-3.5 m/s,而滩地流速一般只有0.5m/s甚至更小[25]。主槽因流速大而发生冲刷,滩地则因水浅流缓而发生淤积。当河段的排沙比为100%左右时,只说明滩地的淤积量和主槽的冲刷量相等,甚至当整个断面表现为淤积时,河槽还是冲刷的。由于滩地呈淤积状态,因此将整个断面作为一个整体,忽视了主槽发生冲刷的实际,抹杀了主槽的输沙能力。以1977年洪水为例,该年是枯水丰沙年,三门峡站水量仅为307亿m3,较常年偏小30%.但沙量高达20.8亿t,较常年偏大29%。沙量主要集中在7月和8月的两场高含沙洪水期间,三门峡站洪峰流量分别为7 900、8 900 m3/s,最大含沙量分别为589、911 kg/m3。7月和8月两场高含沙洪水进入下游的沙量分别为7.77亿、8.77亿t,洪水在经过高村以上河道时,由于河槽宽浅,因此泥沙大量落淤,花园口以上河段分别淤积1.55亿、1.58亿t。但是,主槽并未发生淤积,甚至还发生冲刷,花园口站的平均河底高程分别降低了1.17、1.06 m(见表1),大量的淤积发生在滩地(见图1)。

1977年高含沙洪水如此,其他场次高含沙洪水期间,黄河下游水文站断面的平均河底高程大多也是冲刷降低的。齐璞等[26]在分析黄河山东河道的输沙特性时,得出“山东河道在流量为4 000 -5 000 m3/s时能够输送含沙量400 - 900 kg/m3的高含沙洪水人海”的结论:赵文林等[27]在分析渭河下游不同含沙量洪水冲淤特性时发现,在含沙量为100 - 200 kg/m3、河道排沙比为100%时的来沙系数为0.07。文献[28]分析了北洛河高含沙洪水在状头一朝邑河段的输移情况,其最大流量范围为209 -1 590 m3/s(多数在1 000 m3/s以下)、最大含沙量范围为238 - 782 kg/m3,洪峰时段平均流量范围为80 - 230 m3/s.平均含沙量范围为238 - 781kg/m3,河段排沙比超过100%.来沙系数为1.03 -9.70,远远大于0.012。

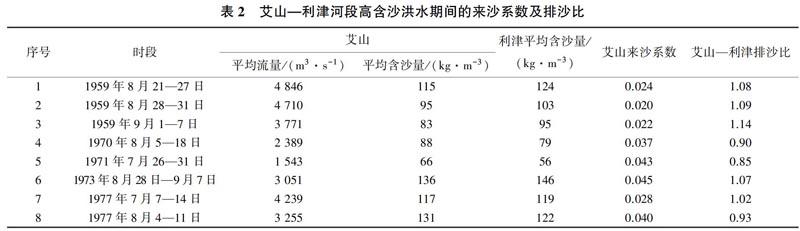

已有的很多关于黄河下游临界来沙系数的分析,也没有区分河段。而黄河下游高村以上河段和艾山以下河段,由于河型不同,因此其输沙特性也不同。黄河下游山东河道具有“多来多排”的输沙特性。1959年以来,艾山一利津河段发生8场高含沙洪水,其来沙系数为0.020 - 0.045,大于临界来沙系数0.012,然而河段的排沙比为0.85 - 1.14(见表2),总的来说没有淤积。这说明,对于艾山一利津河段窄深河道,洪水期河道的输沙能力取决于来沙量,河道呈“多来多排”的输沙特点,在实测资料范围内不存在所谓的“临界来沙系数”。

已有的关于黄河下游临界来沙系数的分析,没有区分滩槽,没有区分不同河段河型对输沙的影响,实际上是没有区分不同河宽对流速和输沙的影响。很多人认为,含沙量大是一种“负担”,含沙量越大,河道越容易发生淤积,然而事实并非如此。渭河、北洛河、三门峡水库以及黄河下游等的实测资料分析显示,当含沙量为200 kg/m3以上时,含沙量在垂线上分布得十分均匀。原因是黄河泥沙属于粉细沙,颗粒微细,组成不均匀,一般含有200% - 30%的极细颗粒泥沙(见图2),天然河道为强紊流,极细颗粒泥沙不发生沉降,其在含沙水流中相当于大大增大了流体密度。由黄河下游花园口、夹河滩、高村、孙口、艾山、泺口,渭河下游华县、华阴与北洛河下游朝邑9个水文站共96组次实测流量、输沙率实测资料可知,在泥沙组成d50= 0.03 - 0.10mm时,相对水深0.2与0.8处的含沙量的比值(50.2/S0.8。又称垂线含沙量分布均匀系数)与断面平均含沙量间的关系表明,断面平均含沙量为200 - 900 kg/m3时,含沙量在垂线上分布得很均匀,So.8/S0.8为0.9 -1.0(见图3)。上述悬沙分布特性主要是水流中含沙量的增大引起流体的黏性大幅增大和容重增加,加上水流紊动共同作用的结果[27]。因此,细颗粒成为了较粗颗粒的“骨架”,使得粗颗粒几乎不下沉。研究还发现,高含沙洪水期间河槽床面呈平整状态,其对水流的阻力较小,使得高含沙洪水很容易在窄深河槽长距离输送而不发生淤积[28-29]。

综上所述,对于黄河高含沙洪水,只要具备相对窄深河槽的条件,含沙量越高就越容易被输送,因此,不存在所谓的“临界来沙系数”。

3 利用洪水集中排沙是解决黄河下游泥沙淤积问题的重要途径

通过控制临界来沙系数使黄河下游河道不淤积,实际上并不现实。以1999-2017年的实测资料为例,该时段潼关年均来沙2.52亿t.若以临界来沙系数0.012来控制进入下游的含沙量,则输沙流量4 000 m3/s时的含沙量只有44 kg/m3,需要的输沙用水量为52.4亿m3,而同期潼关站流量为4 000 m3/s及其以上的水量仅为2.9亿m3,3 500 m3/s及其以上的水量也不过8.3亿m3。即使经过小浪底水库调节,花园口流量为4 000 m3/s及其以上和3 500 m3/s及其以上的水量也分别只有5.2亿、18.4亿m3,远不能满足52.4亿m3的输沙用水要求。若靠5.2亿m3的水量输沙,则按临界来沙系数0. 012计算,只能将区区0.23亿t的泥沙输送人海(见表3),水库的排沙比仅为9%.每年将有4.97亿t的泥沙淤积在小浪底水库,水库淤积比高达91%,这必将导致水库快速淤积。

因此,通过控制临界来沙系数使黄河下游河道不淤积,脱离了黄河的实际情况。黄河流域属干旱、半干旱地区,随着中上游大量兴建水库、农业灌溉以及水土保持的发展,下垫面条件发生巨大变化,使得黄河实测洪水大幅减小。随着流域人口增加、社会经济发展,需水量越来越大,干支流水库和引水工程不断增多,能够用来输沙的水量很少,故只能通过提高洪水含沙量来提高输沙效率。

小浪底水库修建在峡谷河段,库区纵比降大(约为三门峡水库的3倍),库水位变幅较大。若遇到长历时大流量过程,则通过降低坝前水位,可以产生长历时高含沙出库过程。以2018年汛期为例,趁汛期入库流量较大,水库坝前水位从7月1日的229.81 m(相应蓄水量10.10亿m3)一度降到7月13日的212.69 m(蓄水量2.17亿m3),降幅达17.12 m。即使之后至7月29日期间,库水位又抬升到223.27 m(蓄水量5.93亿m3),库区也仍然发生了强烈的溯源冲刷,出库沙量4.15亿t,净冲刷量为2.44亿t,含沙量100 kg/m3以上历时长达5.2 d.200 kg/m3以上历时达17 h[30]。若低水位持续时间更长或水位更低,则出库的高含沙量洪水历时更长、排沙量更多。这说明,小浪底水库在入库流量较大时,通过降低库水位可以产生长历时高含沙洪水,从而实现利用洪水集中排沙。此次排沙,有56%0的泥沙淤积在夹河滩以上(尤其是花园口以上)宽浅散乱的河段。据断面套绘分析,淤积主要发生在滩地或边滩上,洪水过后绝大多数河段同流量水位明显下降,平均降低了0.30 m。

4 讨论

1955年,黄委主任王化云在总结治黄经验时,提出“蓄水拦沙”的治黄方略,即在黄河干支流修建水库,在黄土高原实施大规模的水土保持措施,包括造林种草和修建淤地坝,把泥沙拦蓄在黄土高原上、沟壑中、水库里,减少进入下游的泥沙,以期实现“正本清源”,达到根治下游的目的。1960年,三门峡水库刚建成就遭遇了连续多年的大沙年份,1961-1964年,潼关来沙64.5亿t,三门峡水库发生了巨量的淤积[31],带来了一系列问题。三门峡水库的运用方式也由拟定的蓄水拦沙改为蓄洪排沙,再改为蓄清排浑。三门峡水库的经验教训表明,要解决黄河下游的问题不能仅靠单纯的拦沙。1964年,王化云在总结修建三门峡水库的经验教训时指出,“蓄水拦沙这个方针是不全面的”“进入下游河道的泥沙有75%左右泄人海内,说明下游河道排沙能力是很大的”“以前过分强调了‘拦,忽略了适当的‘排”““排仍然是必要的”“必须全河统筹,有拦有排,全面有效地解决泥沙问题”“黄河治本不只是中上游的事……,下游也有治本任务”[32]。

随着流域人口增加、社会经济发展,需水量越来越大,干支流水库和引水工程不断增多。1999年以来,潼关年均水沙量分别为226.2亿m3和2.52亿t,虽然和之前相比大大减小,但是考虑到黄河来水减少的情况,这些来沙仍然是巨量的。随着用水量的不斷增加,能够用来输沙的水量十分有限,因此黄河下游“排”的问题依然存在。

王化云也认为“黄河调水调沙:一是符合黄河泥沙的自然规律,具有高度的科学性。二是由于通过水库进行水沙调节,措施更加主动、可靠。三是把下游河道减淤作为水库运用的内容之一,使水库运用更符合黄河的特点”[33]。

5 结语

(1)相同的流量,不同的断面形态,流速不同。例如,相同的流量,滩地水浅流缓,挟沙水流必然发生淤积,而深槽流速大,可能不会淤积,甚至会发生冲刷。由此可见,从理论上看,来沙系数是一个经验指标,并不具备明确的物理意义。大量的关于临界来沙系数的分析没有区分滩槽,当河段的排沙比为1 00%左右时,只说明滩地的淤积量和主槽的冲淤量相等。高含沙洪水期间,即使来沙系数高达0.05.黄河下游高村以上河道主槽也仍是冲刷的。黄河山东河道为窄深河道,高含沙洪水期漫滩轻微,来沙系数为0.020 - 0.045,然而河段的排沙比为0.85 - 1.14。实际上含沙量越高,泥沙越容易被输送,在实测资料范围内,窄深河槽输沙不存在所谓的“临界来沙系数”。

(2)黄河下游高村以上河道大部分河段因宽浅散乱而在高含沙洪水期发生淤积,然而下游河道主槽在洪水期则是多来多排的:小浪底水库在入库流量较大时通过降低库水位,能够产生较长历时的高含沙洪水。通过小浪底水库调节,将泥沙调节到洪水期集中排沙,通过黄河下游河道主槽输送泥沙人海,是节省输沙用水,解决黄河下游泥沙淤积的最现实的途径,符合国家节水优先的水利工作方针。