京杭大运河某段驳岸墙病害调查及治理建议研究

陈宇源 奥村运明 王庆安 吕亚品

摘 要:伴随着社会发展和经济繁荣,出于文化复兴和发展地方旅游业经济的需要,人们越来越重视古文物的保护和修缮工作。通过在京杭大运河某段对驳岸墙进行实地走访调查发现,该段驳岸墙存在墙体开裂、砌浆流失、砌块缺失等病害状况,针对这些病害,进行了相关原因分析,并在最后给出了相应治理建议。

关键词:驳岸墙;病害调查;治理建议

中图分类号:TV85文献标识码:A文章编号:1003-5168(2019)16-0104-03

Abstract: With the development of society and the prosperity of economy, people pay more and more attention to the protection and repair of ancient cultural relics due to the needs of cultural revival and the development of local tourism economy.Through a field visit to the revetment wall in a section of the Beijing-Hangzhou Grand Canal, it was found that there were wall cracks, lost pulp, and missing blocks in the revetment wall. For these diseases, relevant causes were analyzed and finally the corresponding advices of management were given.

Keywords: revetment wall;disease investigation;advices of management

中国作为世界五大文明古国之一,拥有悠久的历史,而建(构)筑物作为历史的载体,可以被后人用以了解一个国家,一个民族,一个地方的过往,是历史对今人的重要展示途径[1]。隋炀帝时期修建了世界上最长的古运河——京杭大运河,极大地促进了南北地区的经济、文化交流,其中,位于大运河两岸的驳岸墙起着加固河堤、保护河岸的重要作用。但是,伴随着战乱、自然灾害以及现代城市化建设,很多历史建(构)筑的功能性和历史风貌都遭到了严重破坏,驳岸墙也未能幸免[2,3]。历史古城的修复应是整体性修复,若是周遭有能够体现历史风貌的古河(航)道,还应对临近的古河(航)道及驳岸墙进行修缮维护,而且在修缮的同时要对历史风貌和功能性进行双重修复[4-6]。

笔者通过在京杭大运河某段对驳岸墙进行实地走访,对该段驳岸墙的现状进行了调查,在走访中发现驳岸墙存在开裂、砌浆流失、砌块缺失等病害状况,针对这些病害进行了相关原因分析,并在最后给出了相应治理建议。

1 年代分类及砌筑形式

1.1 年代分类

本段驳岸墙按照砌筑及修缮的年代可大致划分为3类研究对象:20世纪40年代及之前的驳岸墙(见图1),20世纪60年代大修之后的驳岸墙(见图2),2012年及以后修缮的驳岸墙(见图3)。其中,60年代会进行大修是因为1963年爆发洪水,平原地区河道狭窄平缓,无法承泄突来的大洪水,造成堤防漫溢溃决。在洪水褪去之后,当地群众自发对驳岸墙进行了修补。在20世纪40年代至60年代以及60年代至2012年,除了大洪水之后的修补外,对于局部小规模的驳岸墙损坏,当地群众也自发进行了相关修补,但对于整体风貌改变不大。2012年,当地为发展文化旅游产业,组织了较大规模的驳岸墙修复活动。

1.2 砌筑形式

驳岸墙按照年代不同砌筑形式也有较大差异(见表1)。

20世纪40年代及以前,工匠精神尚存,人们做事精细,所以砌筑的驳岸墙多由较规则石块砌筑,且碼放规整。20世纪60年代经历大洪水之后,人们在残存的原有驳岸墙基础上,添加石块进行垒砌修复,所以在构造形式上体现出底部为较规则石块砌筑,往上则掺杂其他不规则石块。2012年的驳岸墙修复则更多地借鉴了现代施工工艺,采用浆砌片石的形式对驳岸墙进行修复,虽然修复效果较好,但此举对于历史风貌的破坏较大,与原有历史风貌不不协调,显得粗犷而不精细。

2 京杭大运河某段驳岸墙存在主要病害及原因分析

2.1 存在的主要病害

通过实地沿河走访调查发现,京杭大运河某段驳岸墙遇到的常见病害可大致分为以下几类:①墙体开裂(见图4);②砌浆流失(见图5);③砌块松动(见图6);④砌块缺失(见图7)。

2.2 原因分析

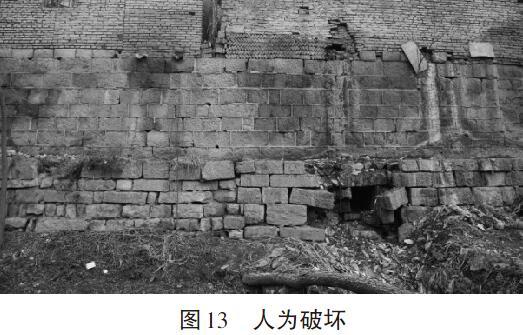

2.2.1 水破坏。①雨水冲蚀。20世纪40年代及以前的驳岸墙砌浆采用灰土,再用白石膏勾缝,而驳岸墙以往并未设置排水设施,大气降雨后,雨水沿着墙面漫淌,墙面被浸湿、冲刷,土壤颗粒被流水带走,砌浆逐渐流失,砌块开始松动,某些部位砌块因失去周围砌块对其的嵌挤作用而脱落、缺失。②河水周期性涨落。每年伴随着汛期变化,河道水位会有周期性涨落,驳岸墙根部也会受到周期性浸泡,造成驳岸墙根部基础松软,砌浆中的土壤颗粒也因水流作用而逐渐流失(见图8、图9),上部墙体因此而产生开裂。③排水设施设置不合理。人们为解决与驳岸墙相连的河堤排水问题,增加了相应排水设施,但由于人们意识不到位,新增加的排水管出口设置驳岸墙中部,河堤收集到的雨水经过汇流、积聚在驳岸墙的某些部位集中排放,增强了流水对驳岸墙的冲刷作用,加剧了驳岸墙的破坏(见图10、图11)。

2.2.2 植物生长破坏。生长在驳岸墙中的植物,随着植物的生长发育,植物根部会产生根劈作用,使土体结构变得疏松。并且在植物生长中,依靠太阳进行光合作用,分泌出有机酸溶解并吸收土中的矿物质,使土壤受到腐蚀性破坏,加速驳岸墙的破坏(见图12)。

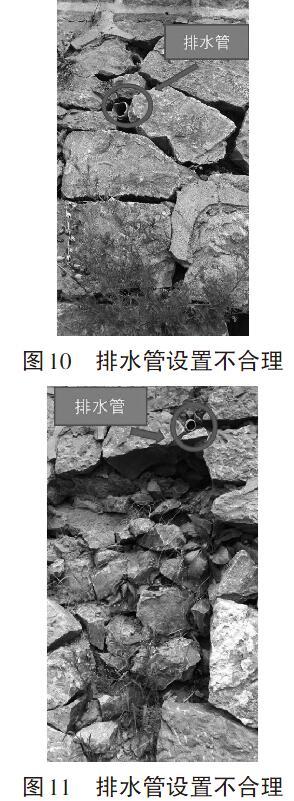

2.2.3 人为破坏。沿河居民私自随意对驳岸墙进行改造、占压,在驳岸墙上方修筑民宅(见图13),对驳岸墙的稳定性和历史风貌的破坏都极其严重。

3 治理建议

①对于驳岸墙开裂的部位,先对裂缝口部进行凿毛处理,清理内部粉土杂质,再采用水泥砂浆灌缝填实,最后在表面勾缝抹严实。②对于驳岸墙砌块缺失的部位,首先应清除灰缝中的浮土,重新垒筑松动的砌体,并补配合适尺寸的砌块,采用水泥灌浆填缝,最后对表面进行勾缝处理。③重新布置排水,将居民生活污水和雨水排入市政管网,封堵沿河排水口。④拆除驳岸墙上部占压建筑,清理驳岸墙上的植物。

4 结论

本文通过在京杭大运河某段对驳岸墙进行实地走访调查,得到了以下结论。①该段驳岸墙按砌筑修缮年代可以大致分为3类:20世纪40年代及以前的驳岸墙;20世纪60年代大修过后的驳岸墙;2012年及以后修缮的驳岸墙。且该段驳岸墙的砌筑形式也因年代不同而有较明显的肉眼可见差异。②该段驳岸墙存在的主要病害为墙体开裂、砌浆流失、砌块松动、砌块缺失等,造成病害的主要原因包括水破坏、植物生长破坏和人为破坏等。③不同的驳岸墙病害要有针对性的治理措施,总体治理思路是尽量保持原貌,进行局部病害部位治理和全面预防性保护治理。

参考文献:

[1]李新歌.汝南古城空间形态保护与更新策略研究[D].沈阳:沈阳建筑大学,2013.

[2]高鹏.京杭大运河杭州段文化景观型绿道构建研究[D].杭州:浙江农林大学,2013.

[3]朱剑刚,宋桂友,陶莉.苏州古城墙的当代保护和修复[J].苏州教育学院学报,2013(1):24-29.

[4]谢少亮.广州古城控件格局研究保护[D].广州:华南理工大学,2015.

[5]高晶.庆城县城历史遗构保护与利用策略研究[D].西安:长安大学,2014.

[6]付晓渝.中国古城墙保护探索[D].北京:北京林业大学,2007.