我国区域金融风险的空间传染路径研究

沈丽 张影 李文君

摘要:本文从经济四部门入手,基于区域内外两个角度对区域金融风险部门间的空间传染路径进行理论分析,并在合理测度中国区域金融风险的基础上,运用空间偏微分方法验证了上述路径。研究表明,中国存在企业部门—金融部门、政府部门—金融部门和家户部门—金融部门的区域金融风险传染路径,且由于家户贷款属于个人行为,金融机构向企业融资是市场行为,通过融资平台向地方政府融资存在行政干预,从而政府、企业和家户部门对区域金融风险的影响存在差异性,但从影响程度看,政府部门和企业部门是区域金融风险的主要传染源。此外,由于存在区域间政府竞争、技术知识溢出及资本、劳动力流动等区域间作用渠道,上述传染效应会被进一步放大。最后,从区域内和区域外两个方面对中国防控区域金融风险提出政策建议。

关键词:区域金融风险;空间传染;经济四部门;空间偏微分方法

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2019(05)-0062-12

一、研究背景

目前,我国进入长期积累的金融风险易发多发期,各种不确定性因素、不稳定因素的冲击导致各类隐性风险逐渐显性化,防控系统性、区域性金融风险成为新常态下最严峻的挑战之一。值得关注的是,近年来我国区域金融风险呈现形式发生着多样性变化,不仅表现为金融部门内部的风险,还突出表现为由于业务往来或复杂的债权债务关联导致地方政府部门、企业部门及家户部门风险对金融部门风险的传染。如2008年前后出现的山东海龙担保圈的违规担保,温州、鄂尔多斯和东营天信集团民间借贷等的非法集资形式,2017年前后出现的魏桥系事件和农民征信暴动事件,都在不同程度上表明政府部门、企业部门和家户部门对区域金融风险的影响不容小觑。在此背景下,基于经济四部门视角客观分析我国区域金融风险的空间传染机制,对于消除区域金融风险隐患和减少区域金融风险爆发可能性,促进区域经济协调健康发展具有重要意义。

目前,关于区域金融风险传染的文献汗牛充栋。梳理相关文献发现,根据学者研究金融风险传染的主体可将相关文献分为以下四部分。一是金融危机期间国家(地区)间的风险传染。学者们的研究证实了国际金融危机的传染路径主要有以下两种:基于基本面传染的贸易渠道和金融渠道[1-3]和不能由经济的基本面传染解释,通过诸如风险厌恶、信息不对称、羊群效应和委托代理等投资者行为因素导致的金融风险在多国(地区)传染渠道[4-6]。二是不同国家(地区)间金融市场的风险传染。Luo等[7-9]证实了不同国家(地区)通过金融机构的跨市场投资、国际对冲基金以及信息传递和其他国家金融市场形成联动机制而产生金融风险传染效应,袁晨等[10-12]则证明了我国内部多个金融市场间的风险传染。三是金融机构间的风险传染。涂晓枫等[13]基于银行的影子业务视角,探究了银银、银信、银证、银保等之间的风险传染。邓超等[14-16]基于债券债务的复杂网络关系探讨了不同银行间金融风险传染,马德功等[17]基于影子銀行资金供给视角研究了商业银行间的金融风险传染,王丽珍[18]对我国保险业的再保险业务的风险传染效应进行了研究。四是不同省域之间的金融风险传染。王营等[19]基于我国2005—2014年数据验证了中国省际间区域性金融风险的高度关联性。但上述大部分的研究主要聚焦在不同国家、不同金融市场、不同金融机构以及不同省域间的金融风险传染,而作为经济运行主体的四部门,其间的债权债务链条错综复杂,政府部门、企业部门以及家户部门的行为必然会对金融部门的风险产生影响,因此从经济运行主体四部门入手,考察其间的债权债务关系导致金融风险传染的研究有待进一步展开。宋凌峰等[20]的研究也验证了区域内“部门—部门”的金融风险传染路径,但并没有进一步检验区域外政府、企业和家户部门对本区域金融部门风险传染的放大效应。而近年来伴随着我国区域协调发展战略的持续推进,区域间关联日益加强,区域间的风险溢出不容忽视。因此,为了更好地探究金融风险传染路径,本文的研究既关注区域内政府、企业和家户部门对本区域金融部门的风险传染,也关注区域外政府、企业和家户部门对本区域金融部门的风险传染。

从区域金融风险传染的研究方法上,早期的研究多是通过简单的Pearson相关系数法检验国家(地区)金融危机传染的可能性,由于该方法无法规避数据存在的异方差问题,也无法反映金融市场之间非线性关系,后来学者们逐渐引入越来越成熟的计量模型来检验金融风险的传染效应,如Baig等[21-23]利用Copula函数研究了国家(地区)金融风险的传染效应,Kelejian等[24-26]则采用空间计量经济学的研究方法探究国家(地区)间金融风险的传染机制。本文借鉴了Kelejian等采用的空间计量方法,该方法在探究空间传染时具有很大的优势,既能够排除空间相关性和空间异质性对实证结果的影响,又可同时考察区域内外的共同影响。

鉴于此,本文可能的创新之处是从经济运行主体四部门入手,基于其间债权债务链条变化,探讨区域内外政府、企业和家户部门对本区域金融部门风险的空间传染路径,包含区域内和区域外双重影响。对于以上问题的研究,理论层面丰富了金融风险传染机制的研究,现实层面则有利于更清晰地辨别金融风险产生的源头,遏制区域金融风险传染渠道,以防控、消除、化解金融风险,维护区域经济平稳健康运行。

二、区域金融风险的空间传染机制分析

基于区域内和区域外两种角度对区域金融风险部门间的空间传染路径展开理论分析。两种视角下寻找区域性金融风险爆发的源头,能够比较全面、明确地发现区域金融风险的传染路径,防止区域金融风险演变为系统性金融风险,扩大危害。

(一)金融风险部门间空间传染的区域内视角

区域内视角主要是指通过分析区域内经济主体的某些可能导致区域金融风险产生的行为来分析区域金融风险产生的原因,从两个角度整合分析:其一是区域内横向视角,例如区域内政府政策、企业运营、家户预期等因素,这些个体的经济行为必然会自下而上影响区域金融风险的爆发;其二是区域内纵向视角,主要包含区域内金融机构自身由于操作、审查等出现纰漏产生的风险,如信用风险或操作风险等。

1.区域内横向视角

区域内政府、企业和家户部门的行为必然会对区域内金融风险造成影响。地方政府是国家政治、政策和法律的载体,其行为对地方金融机构信贷具有软约束。一方面,我国辖区内地方政府与地方金融机构存在隶属关系,金融机构放贷给地方政府既要考虑盈利还要考虑行政因素;另一方面,银行等金融机构作为特殊的商业企业,其决策者在利润、晋升及隐性收入的驱使下,尤其愿意向具有超强信用的地方政府放贷,构成实质的信贷软约束。一旦地方政府决策失误,风险极易通过债权债务链条传导到金融部门,对区域金融风险形成潜在威胁。企业运营状况影响金融机构承担的风险,具体表现:经济上行,企业及银行纷纷加大投资和信贷力度;经济下行,由于企业经营不善银行不良贷款迅速增加,金融风险增大。此外,信贷市场存在信息不对称,非金融上市企业将利用自身优势获得的银行贷款直接贷给难以通过正当手段从正规金融机构获得贷款的中小微企业,导致资金“脱实向虚”,增大金融杠杆,形成信贷泡沫,出现Allen等[27]提出的“信贷—资产泡沫”式杠杆效应,极易诱发金融危机。家户部门行为对区域金融风险的“净传染效应”也不容忽视。当个体银行信誉降低或不良贷款飙涨引发投资者非理性预期及恐慌信息蔓延时,资产抛售的羊群行为会导致挤兑发生,银行危机爆发。

2.区域内纵向视角

关于区域金融风险诱发因素纵向视角的分析主要着眼于金融机构内部,具体可用单一金融机构或某一金融活动的资产损失或收益来衡量。虽然这种微观因素通常是个体、孤立及非系统性的,但传统微观监管的对象如法人治理结构不完善、内控机制不健全、从业人员素质低下及风险管理手段技术落后等产生的风险则会通过转化通道集聚成宏观金融风险。尤其当区域内某一系统性重要金融机构发生重大风险事故且监管不力时,公众会重新审视其他金融机构的运营状况及风险管理,导致类似的金融风险在不同金融机构间传染。此种情形虽然金融机构间并无资金和业务往来,但金融风险却发生传染和扩散。

(二)金融风险部门间空间传染的区域外视角

区域外视角主要探讨导致金融风险的区域外影响因素,也从两方面分析:其一,区域间因素,尤其是地理位置相邻或经济发展基础以及经济发展模式相似的区域;其二,宏观金融因素,如宏观政策、制度、金融市场等因素。

1.区域间关系视角

区域间关系的建立主要通过以下三种渠道:渠道一为GDP溢出。GDP溢出标准内涵自1998年Douven等[28]提出后逐渐形成,主要指本地区经济政策或其余内生变量变动引起其他地区经济变量的变动程度,2002年Ligon[29]又进一步完善了此概念,认为GDP溢出指本地区GDP中不能被生产要素解释的那一部分产出与其他地区GDP的相互影响。而当前我国中央政府影响地方政府履行职能的方式即“政治锦标赛”制具有显著的GDP溢出效应。在有限的晋升职位下,地方政府关注并赶超高经济发展水平的地区,同时会减少为与之竞争官员所在地带来正外部性。地方政府间特有的竞争机制既刺激地方政府投资动机,竞相重复投资,又对资源和稀缺资本造成浪费,区域金融风险加大。渠道二为知识技术溢出。知识技术溢出主要指的是企业“输入”和“输出”知识技术的过程。企业知识技术“输入”指企业会通过劳动力培训、技术指导、聘请研发人员以及“资金换技术”等方式主动获取知识技术,企业知识技术“输出”则是指企业主动获取的知识技术会以非自觉和非自愿扩散、传播、转移等方式影响周边地区。再加上邻近地区也会通过主动学习和积极模仿先进技术知识以提高自身竞争力,该种“学习模仿效应”和“促竞争效应”强化了区域间企业的知识技术溢出。渠道三为要素流动效应。要素流动主要是指资本和劳动力的跨区域流动。资本的逐利性会使资金在经济发展各异地区跨区流动。起初资金会由落后地区流向发达地区,但当经济发展到一定水平时,资金则会回流。资金大规模频繁的跨区域流动在促进区域经济发展的同时,可能引发复杂的债权债务链条,构成区域金融风险扩散的通道。劳动力这一生产要素为了追求高工资或舒适的居住环境等也会发生跨区际的流动。由于劳动力掌握技术与研发创新知识,因此其跨区流动成为技术知识区域间溢出的重要途徑。

2.宏观金融与区域金融视角

全国经济和金融系统遭受的宏观金融风险落实或反映到某一具体的区域,则会形成自上而下的区域金融风险。宏观金融风险具有一定系统性,其本质上的形成原因在于金融脆弱性或金融一体化、自由化所造成的外部冲击,具体表现为金融资产极度失水,银行机构挤兑风潮和资产价格的急剧波动。此种情形下,任一区域都无法在这种上源性的金融风险中幸免。此外,国家为了防止宏观性、系统性金融风险的爆发通常会制定一元的宏观政策,而区域之间的异质性会导致区域不同对相同政策的吸收消化程度有差异。一般而言,发达区域凭借其健全的金融机构体系和成熟的金融市场条件可以达到政策预期结果,落后区域则不然,进而风险在不同区域出现不同程度的积累。

三、我国区域金融风险的度量

为了更好地展开研究,本文从狭义上界定区域金融风险为区域金融部门风险,即我国区域内(一般指省域)金融机构在资本或货币市场中遭受的资产缩水和声誉受损的不确定性。在确立区域金融风险内涵后,本文还从区域金融风险指标选择和区域金融风险压力指数构建两个方面对我国各省域金融风险展开测度。

(一)区域金融风险指标选择

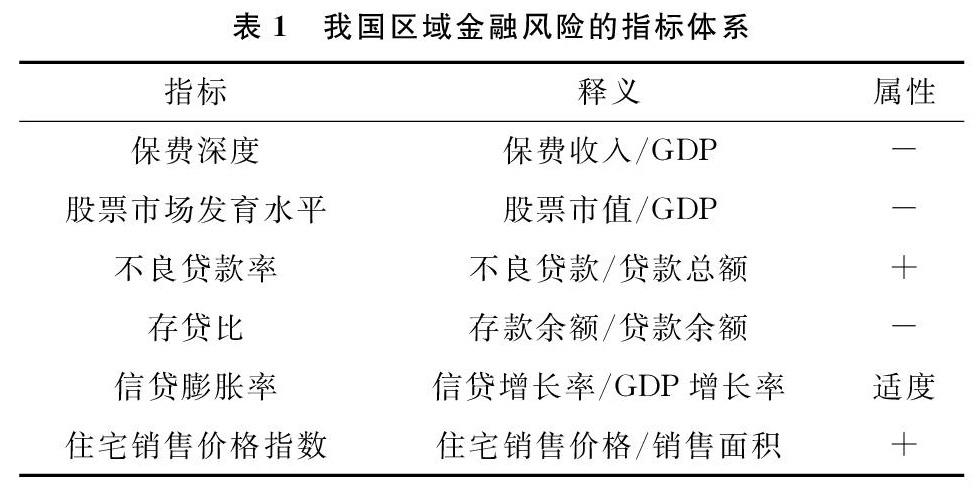

梳理国内外相关文献发现,从多维度选择指标构建金融压力指数衡量金融风险成为大多数学者展开研究的一项共识。诸多学者均基于银行、房地产市场等多角度构建金融压力指数评估金融风险[30-32]。鉴于此,结合数据的可获得性,本文的金融压力指数构建主要基于银行、保险、股票和房地产四大市场,具体指标选择见表1。其中,保费深度表征保险业发展程度,股票市值/GDP代表股票市场发展水平,不良贷款率衡量坏账的风险累积程度,存贷比反映金融机构风险抵抗力,信贷膨胀率表明信贷飙涨所隐藏的风险,住宅销售价格指数表征房价快速增长所蕴含的风险。不良贷款率、住宅销售价格指数为正向指标,保费深度、股票市值/GDP和存贷比为逆向指标,信贷膨胀率为适度指标,该指标数值过高或过低都代表积累风险过多。本文的研究对象为我国30个省(市、自治区),不包括数据遗失的西藏和港澳台地区,样本期间为2005—2017年,数据来源于Wind数据库、国家统计局、EPS全球统计数据库以及《中国区域经济统计年鉴》。

(二)区域金融压力指数的构建

在选择测度区域金融风险的指标基础上,本文构建中国区域金融压力指数来代表区域金融风险大小。已有相关文献中运用的构建模型,主要有以下几类:一是经验法,基于已经发生金融危机的国家估计金融危机爆发概率[33-34];二是按照指标赋权方式,有熵权法[35]、CRITIC赋权法[36]和主成分分析法[37];三是GARCH模型及其扩展形式等其他方法[38-39]。鉴于熵权法既不像主成分分析等方法使原始变量失去明确含义,又能综合多方面考量区域金融风险的优势,本文采用沈悦等[35]的熵权法

熵权法是用来判断某个指标离散程度的数学方法,该指标离散程度越大,对综合评价值的影响越大。熵权法的具体步骤为数据标准化、计算信息熵和计算差异系数。此外,指标赋权的方法主要有主成分分析法、层次分析法等,但是基于主成分分析法得出的主成分,失去了原始变量清楚明确的含义,层次分析法的指标赋权又太过主观随意,熵权法的赋权过程能够避免上述缺点。构建更客观实用的金融压力指数。

首先,对指标进行正向标准化处理以消除不同量纲对测算指数的差异影响。

基于上述处理,最终得出的指标值越大风险越大,我国30个省(市、自治区)2005—2017年区域金融风险综合评估值见表2。

(三)我国区域金融风险的典型化事实描述

为了更好地阐释表2中区域金融风险演变趋势,本文按照目前我国区域协同发展战略中的“四大板块”2015年3月李克强总理在政府工作报告中指出:“拓展区域发展新空间,统筹实施‘四大板块区域发展战略”,党的十九大报告提出深入推进建设更加有效的“四大板块”区域协调发展新机制。内涵,将我国划分为东部地区、中部地区、西部地区和东北地区

西部地区包括广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和内蒙古共12个省区市;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南共6个省份;东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南共10个省市;东北地区包括黑龙江、吉林和辽宁共3个省份。并对各地区各省域金融风险的发展演变趋势进行了典型化事实描述。由于部分数据缺失,本文只描述了除西藏之外的30个省(市、自治区)的金融风险演变趋势。具体分析如下:

2005—2017年四大区域整体金融风险呈现“上升—下降—小幅上升”波动性变化。其中两个时间段上升较快:一是在全球金融危机爆发期的2008—2009年,二是“股灾”“人民币贬值”和“债市波动”等“风险事件”和金融“乱象”频发的2014—2017年。此外,我国政府为应对危机出台的4万亿经济刺激计划,推迟了金融风险暴露进程,导致2014年之后我国经济结构失衡、产能过剩等问题愈发严重,风险加快累积。区域金融风险平均水平从小到大排序依次为东部地区、中部地区、西部地区和东北地区,比较符合我国的现实。东部地区由于金融发展较早,金融市场、金融风险防控技术和金融资源配置体系比较成熟,金融风险较低,尤其是首都北京,金融风险最低。中部地区金融风险除山西外,其余省区市均居于0.5~0.8之间,且呈现“下降—上升”波动变化趋势。山西省产业结构单一偏重且企业转型升级较慢导致其在淘汰落后产能、深入推进“供给侧结构性改革”的背景下金融风险偏高且波动幅度较大。西部地区其余省区市风险居于0.3~0.8范围内。西部地区由于地理区位、机制体制和资源禀赋的关系,经济发展滞后,金融风险处于较高水平。东北地区金融风险较高,其变化呈现出先小幅下降,后快速上升的态势。在我国积极推进“供给侧结构性改革”背景下,东北三省资源型企业面临淘汰落后产能的巨大压力,其企业转型升级和有效防控风险成为目前工作的重中之重。

四、实证检验

(一)自相关检验

本文基于最常用的“莫兰指数”(Morans I)進行区域金融风险空间自相关检验。邻接权重矩阵、地理距离权重矩阵和经济距离权重

根据Waldo Tobler“任何事物都相关,相近事物关联更密切”的观点,设置邻接权重矩阵(w1)反映地理分布远近产生的溢出效应,该矩阵在区域i和区域j相邻时设置为1,否则为0;地理权重矩阵(w2)采用地理距离平方的倒数构建,地理距离指的是省会城市之间的球面距离;本文参照林光平等[40-41]的方法设置经济距离权重矩阵(w3),w3=w2×m,w2为地理距离权重矩阵,m为经济距离矩阵,用省际人均GDP之差的倒数来衡量。矩阵下我国区域金融风险的莫兰指数见表3。

由表3可知:第一,莫兰指数在三种空间权重矩阵下多年显著为正,意味着我国区域金融风险空间相关性较强,且金融风险区域间分布态势呈现“高-高”模式,区域金融风险空间依赖及外溢效应较强。第二,样本期内莫兰指数在经济距离权重下最大,邻接权重矩阵下次之,地理距离权重矩阵下最小,这表明经济发展程度相似的省份和邻近省域间金融风险外溢效应明显。

(二)模型设定

为验证政府、企业和家户部门对金融部门的风险外溢效应,本文参照了LeSage等[42]提出的空间杜宾模型(SDM),该模型能够很好弥补传统模型由于忽略可抑制性和相关性造成结果有偏的缺陷。具体模型设计如下:

其中,y为n阶向量,表示区域金融风险,具体为中国区域金融压力指数,α为常数项,In为n×1阶单位矩阵,ε为误差项,W为空间权重矩阵,Wy与WX分别考虑了被解释变量y和解释变量X的空间滞后项。X是基于政府、企业和家户部门及宏观环境方面的指标,具体见表4。

政府部门指标反映财政风险,用财政缺口率代表,表征政府财政收支的缺口大小,为正向指标。

企业部门指标表征企业经营过程中蕴藏的风险,用roa表明企业的盈利能力,流动比率(lq)代表企业短期资金周转情况,亏损率(loss)揭示企业亏损程度,资产负债率(ds)表明企业的偿债负担,其中,roa和lq为逆向指标,loss和ds为正向指标。

家户部门指标表征所有家庭的风险积累,用居民家庭人均收入增长率表示家庭收入情况,为负向指标,用失业率反映劳动产能未转化为家庭财富的劳动力闲置情况,为正向指标。

宏观环境反映国家经济总体运行出现偏差积累的风险,分别用GDP增长率、进出口额/GDP、固定资产投资/GDP和通货膨胀率表示。上述指标为适度指标,指标值应在一定范围内,过高或过低都表明风险扩大。

需指明的是,估计的系数中如果ρ不等于0,直接用自变量及Wy的系数来表示政府、企业和家户部门对金融部门风险的空间传染效应将会产生偏差,因此进一步提出改进的空间回归偏微分方法,其重置模型如下:

(三)实证结果分析

由式(8)得到三种空间权重矩阵下的空间滞后项系数ρ不为0,且通过了1%的显著性水平检验,因此回归系数无法直接代替各变量的经济含义,此时需根据LeSage等[42]提出的空间偏微分方法将空间溢出效应分解为区域内、区域间和总溢出效应。三种空间权重矩阵下豪斯曼检验结果分别为2.560、2.340和3.480,均显著为正,故本文选择空间杜宾模型的固定效应模型。区域内、区域间及总溢出效应的具体结果见表5—7。

区域金融风险空间传染的区域内溢出效应见表5。从中可知,财政缺口率(gas)在三种空间权重距离下与区域金融风险存在显著正相关,即政府财政缺口率越大,区域金融风险越高,这可能由于一方面银行高管出于逐利、晋升等动机对地方政府具有较强的放贷意愿,另一方面地方政府出于某种政策考虑对辖区内银行形成实质上的信贷软约束,从而政府财政缺口率越大。上述两种效应越强,地方政府决策失误所导致的风险越易通过政府和银行的债权债务关联传染到金融部门,导致区域金融风险越大。因此,政府在进行宏观调控时,应慎重投资或经济决策,避免政府的不当行为对区域金融风险产生正向冲击。企业的盈利能力(roa)和流动性比率(lq)与区域金融风险呈负相关关系,即企业盈利能力及流动性越强,区域金融风险越低,这可能由于根据企业优序融资理论,企业获得资金时考虑的融资顺序为内源融资、债权融资和权益融资。盈利水平高和流动性强的企业,由于其较强的内源融资能力而较少依赖银行的信贷融资,从而对区域金融部门风险影响较小。资产负债率(ds)、亏损率(loss)则与区域金融风险呈正相关关系,表明这类企业一方面由于自身内源融资能力不足,通过债权融资等外部融资方式与银行等金融机构的联系更加紧密复杂,另一方面资产负债率和亏损率较高的企业,其自身发生破产的概率较大,由此导致的财务困境成本较高,更加重自身破产,最终因无法偿还贷款而将破产风险转嫁到银行等金融机构,加剧区域金融风险的爆发。此外,目前我国企业的“自金融”现象比较严重,即一些大型国有企业凭借自身优势以较低成本从银行获得款项,却以更高的资金成本放贷给无法以正规渠道从银行获得贷款的中小微企业,这种非正规渠道的企业“自金融”现象无疑延长了银行和企业的信贷链条,放大了企业部门风险对区域金融部门的风险冲击。家庭失业率(unem)越大,意味着家庭收入降低。中国家庭普遍面临的住房刚需及投机需求加剧了家庭偿债负担,强化了家庭对收入或损失波动的敏感性,因此银行信誉降低或不良贷款飙涨极易引发投资者非理性预期及恐慌情绪,随之产生资产抛售的羊群行为,这种“净传染效应”通过银行的挤兑风潮诱发银行危机。宏观层面,区域GDP增长率对区域金融风险具有负向冲击,表明区域金融风险传染具有“逆经济周期”特点,即经济越繁荣,区域金融风险越小。固定资产投资与区域金融风险正相关,这正好阐释了当前中国“去产能”的必要性和重要性。大型重工业企业一般固定资产投资较多,目前这些企业大部分是落后产能企业。在我国供需结构调整的当下,这些企业已经不能适应需求,如果继续增加固定资产投资力度,必然会加大区域内金融风险爆发的可能性。

区域金融风险空间传染机制的区域间溢出效应见表6。从中可知,三种空间距离权重下别的省份的企业、家户和政府部门会通过区域间的关联渠道等因素对本区域金融风险产生溢出效应。具体来看,财政缺口率的系数为正且通过了5%的显著性水平检验,表明其他地区地方政府财政缺口率对本区域金融风险存在正向关系。在中國特有的政绩考核模式下,其他地区地方政府的收支行为通过GDP溢出渠道给本地区金融部门风险带来负外部性,一方面表现为地方政府官员为获得晋升、提高政绩,过度进行基建投资,造成大规模的重复性投资,浪费了资源,加剧了区域金融风险,另一方面地方政府间的恶性竞争还会促使当地政府尽量避免采取能为与之竞争官员所在地带来正外部性的行为,表明了财政分权下单一政绩考核方式的负作用。roa的系数显著为负,loss和ds系数显著为正,这表明通常盈利能力强、资金丰裕、资产负债率和亏损率低的企业通过劳动力培训、技术指导、聘请研发人员以及“资金换技术”等方式主动获取知识技术溢出的能力较强,而获得的这种知识技术溢出又会以非自觉和非自愿扩散、传播、转移等方式对周边地区产生正外部性,同时邻近地区也会主动学习和积极模仿先进的技术知识以提高自身竞争力,该种“学习模仿效应”和“促竞争效应”强化了上述正外部效应,因而本区域金融风险降低。unem系数显著为正, 意味着较高的失业率不但不能使劳动力掌握的技术与创新知识转换为生产力,还会减弱劳动力的跨区际流动,堵塞技术知识向其他地区扩散与传播的途径,加剧本区域金融风险爆发。宏观层面,rgdp的系数显著为负,表明GDP增长率对地理位置邻近或经济发展水平相近的地区具有正外部性,fix的系数显著为正,意味着固定投资对地理位置邻近或经济发展水平相近的地区具有负外部性。此外就影响程度来看,区域间溢出效应要显著大于区域内溢出效应,体现出空间因素对区域金融风险传染效应的放大效应,地理位置邻近和经济发展水平相近的省域金融风险关联更强。

区域金融风险空间传染的总效应见表7。从中可知,企业、政府和家户部门行为对区域金融风险具有显著影响,区域金融风险的空间传染有以下三条渠道:企业部门—金融部门、政府部门—金融部门以及家户部门—金融部门,并且政府、企业和家户部门对区域金融风险的影响具有异质性,样本期间企业和政府部门对金融部门的风险外溢效应高于家户部门,成为区域金融风险的主要风险源。造成此现象的原因可能是金融部门向企业的融资是市场行为,家户向银行部门存贷属于受心理预期和羊群效应的影响的个人行为,而通过融资平台向地方政府融资受行政干扰,且政府的主动性更强,由此导致政府、企业和家户部门对金融部门差异化的风险外溢效应。

五、相关结论与政策建议

本文从区域内外两大视角阐释了我国区域金融风险的空间传染路径,并在测度我国区域金融风险的基础上,基于空间偏微分方法验证了上述路径,得出研究结论如下:我国存在企业部门—金融部门、政府部门—金融部门和家户部门—金融部门的区域金融风险传染路径,且由于家户贷款属于个人行为,金融机构向企业融资是市场行为,通过融资平台向地方政府融资具有行政干扰,从而政府、企业和家户部门对金融部门风险的空间外溢效应存在差异性,但从影响效果来看,政府和企业部门是区域金融风险主要来源。此外,上述效应在考虑了区域间政府竞争、技术知识溢出及资本、劳动力流动等空间作用之后被放大。

基于上述研究,为抑制和防范我国可能发生潜在区域金融风险,本文提出如下政策建议。首先,基于区域外视角:第一,完善地方政府政绩考核方式,避免地方政府间恶性竞争导致的资源浪费和负外部性行为。此外,加强金融风险的合作治理,积极建立地区间风险防控的协作机制,避免区域间金融风险的交叉传染爆发区域性系统性风险。第二,扫除知识型、创新型人才流动障碍,构建人才流动长效机制,充分发挥区域间知识技术外溢效应,加强对欠发达省区市的技术支持。第三,建立科学合理有序互补的金融资源配置体系,提高金融资源配置效率,防止因企业“自金融”现象恶化社会信用环境,加剧区域金融风险的传染。其次,基于区域内视角:第一,通过组建数据大平台等方式加强对系统重要性金融机构的监管,防止其因内控机制不健全、操作失误等自身脆弱性由内而外造成区域金融风险的爆发。第二,硬化地方政府债务的预算软约束机制,加快实现地方政府债务融资的市场化机制,防止地方政府对金融机构的信贷软约束机制扭曲资源配置,加速累积风险。第三,加快產业转型升级,全面实施创新驱动发展,培育一批符合时代要求的优质新型企业,从源头上防范化解区域金融风险。第四,建立完善的就业体系,提供充足的岗前培训,减少因劳动产能未转化为家庭财富而爆发区域金融风险的可能性。

参考文献:

[1] Dornbusch R, Park Y C, Claessens S. Contagion: Understanding how it spreads[J]. World Bank Research Observer, 2000, 15(2): 177-197.

[2] Forbes K J. The Asian flu and Russian virus: The international transmission of crises in firm-level data[J]. Journal of International Economics, 2004, 63(1): 59-29.

[3] 梁芹, 陆静. 国际金融危机期间的汇率风险传染效应研究[J]. 当代经济科学, 2013(2): 1-10.

[4] Diebold F, Schuermann T, Stroughair J. Pitfalls and opportunities in the use of extreme value theory in risk management[J]. Journal of Finance, 2000, 1(2): 30-35.

[5] Boschi M, Goenka A. Relative risk aversion and the transmission of financial crises[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2012, 36(1): 85-99.

[6] 王聪, 张铁强. 经济开放进程中金融危机冲击比较研究[J]. 金融研究, 2011(3): 97-110.

[7] Luo W, Brooks R D, Silvapulle P. Effects of the open policy on the dependence between the Chinese A stock market and other equity markets: An industry sector perspective[J]. Journal of International Financial Markets, Institusions and Money, 2011, 21(1): 49-74.

[8] Christoffersen P, Errunza V R, Jacobs K, et al. Correkation dynamics and international diversification benefits[J]. International Journal of Forecasting, 2013, 30(3): 807-824.

[9] 苏木亚, 郭崇慧. 全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应——欧债危机背景下基于中证行业指数视角的研究[J]. 管理评论, 2015(11): 21-32.

[10]袁晨, 傅强. 我国金融市场间投资转移和市场传染的阶段时变特征——股票与债券、黄金间关联性的实证分析[J]. 系统工程, 2010(5): 1-7.

[11]李志辉, 王颖. 中国金融市场间风险传染的效应分析——基于VEC模型分析的视角[J]. 现代财经, 2012(7): 20-27.

[12]王鹏, 吴金宴. 基于协高阶矩视角的沪港股市风险传染分析[J]. 管理科学学报, 2018(6): 29-42.

[13]涂晓枫, 李政. 银行的影子: 风险分担还是风险传染[J]. 当代经济科学, 2016(2): 20-29.

[14]邓超, 陈学军. 基于多主体建模分析的银行间网络系统性风险研究[J]. 中国管理科学, 2016(1): 67-75.

[15]隋聪, 邓爽玲, 王宗尧. 银行资产负债结构对金融风险传染的影响[J]. 系统工程理论与实践, 2017(8): 1973-1981.

[16]隋聪, 谭照林, 王宗尧. 基于网络视角的银行业系统性风险度量方法[J]. 中国管理科学, 2016(5): 54-64.

[17]马德功, 赵新, 韩喜昆. 商业银行参与影子银行业务与金融风险传染——基于影子银行体系资金供给方的视角[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2019(3): 72-83.

[18]王丽珍. 中国保险业系统性风险再保险业务传染效应研究[J]. 当代经济科学, 2015(5): 1-10.

[19]王营, 曹廷求. 中国区域性金融风险的空间关联及其传染效应——基于社会网络分析法[J]. 金融经济学研究, 2017(3): 46-55.

[20]宋凌峰, 叶永刚. 中国区域金融风险部门间传递研究[J]. 管理世界, 2011(9): 172-173.

[21]Baig T, Goldfajn I. Financial market contagion in the Asian crisis[J]. IMF Economic Review, 1999, 46(2): 167-195.

[22]韦艳华, 齐树天. 亚洲新兴市场金融危机传染问题研究——基于Copula理论的检验方法[J]. 国际金融研究, 2008(9): 22-29.

[23]叶五一, 缪柏其. 基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析[J]. 中国管理科学, 2009(3): 1-7.

[24]Kelejian H H, Tavals G S, Hondroyiannis G. A spatial modelling approach to contagion among emerging economics[J]. Open Economies Review, 2006, 17(4/5): 423-441.

[25]程棵, 陸凤彬, 杨晓光. 次贷危机传染渠道的空间计量[J]. 系统工程理论与实践, 2012(3): 483-394.

[26]崔百胜, 姜逸菲. 欧洲主权债务危机的传染效应及空间传染渠道分析[J]. 国际贸易问题, 2015(9): 133-144.

[27]Allen F, Gale D M. Financial contagion[J]. Journal of Political Economy, 2000, 108(1): 1-33.

[28]Douven R, Peeters M. GDP-spillovers in multi-country models[J]. MPRA Paper, 1998, 15(2): 163-195.

[29]Ligon C E. Economic distance and cross-country spillovers[J]. Journal of Economic Growth, 2002, 7(2): 157-187.

[30]Illing M, Liu Y. Measuring financial stress in a developed country: An application to Canada[J]. Journal Financial Stability, 2003, 2(3): 243-265.

[31]Balakrishnan R, Danninger S, Elekdag S, et al. The transmission of financial stress from advanced to emerging economies[J]. Emerging Markets Finance & Trade, 2011, 47(2): 40-68.

[32]徐荣, 郭娜, 李金鑫, 等. 我国房地产价格波动对系统性金融风险影响的动态机制研究——基于有向无环图的分析[J]. 南方经济, 2017(11): 1-17.

[33]Duca M L, Peltonen T A. Macro-financial vulnerabilities and future financial stress: Assessing systemic risks and predicting systemic events[R]. ECB Working Paper, No. 1311, 2011.

[34]王春丽, 胡玲. 基于马尔科夫区制转移模型的中国金融风险预警研究[J]. 金融研究, 2014(9): 99-114.

[35]沈悦, 张珍. 中国金融安全预警指标体系设置研究[J]. 山西财经大学学报, 2007(10): 89-94.

[36]许涤龙, 陈双莲. 基于金融压力指数的系统性金融风险测度研究[J]. 经济学动态, 2015(4): 69-78.

[37]宫晓琳. 未定权益分析方法与中国宏观金融风险的测度分析[J]. 经济研究, 2012(3): 76-87.

[38]范小云, 方意, 王道平. 我国银行系统性风险的动态特征及系统重要性银行甄别——基于CCA与DAG相结合的分析[J]. 金融研究, 2013(11): 82-95.

[39]Rodríguez M M, Pea J I. Systemic risk measures: The simpler the better?[J]. Journal of Banking & Finance, 2013, 37(6): 1817-1831.

[40]林光平, 龙志和, 吴梅. 我国地区经济收敛的空间计量实证分析: 1978—2002年[J]. 经济学(季刊), 2005(S1): 67-82.

[41]沈丽, 刘媛, 李文君. 不良贷款、空间溢出与区域经济增长[J]. 经济与管理评论, 2018(3): 26-41.

[42]LeSage J, Pace R K. Introduction to spatial econometrics[M]. Florida: CRC Press, 1973.