2018年不同药剂防治小麦赤霉病药效试验总结

梅爱萍

赤霉病是小麦上最主要的病害之一,其发生程度与气候条件、品种布局、防治等因素密切相关,为比较不同药剂之间的药效差异,同时对防治后的赤霉病穗行毒素含量进行测定,选择出适合本地区的有效防治药剂,有效控制发生程度。

为探索戊唑醇等药剂对小麦赤霉病的防控效果及对真菌毒素的影响,2018年我单位根据江苏省植保站的要求,开展了戊唑醇等多种药剂对小麦赤霉病的防控效果试验示范。现将示范结果总结如下:

一、材料与方法

1、试验对象 小麦赤霉病。

2、试验地基本情况

田间试验选择在历年发病严重的地块进行,所有试验小区的栽培条件一致。试验地点选在扬州市邗江区槐泗镇许巷村,供试小麦品种为扬辐麦4号,土壤PH值6.8,土壤质地为粘土。

3、试验设计和安排

试验共设7个处理,3次重复,每个小区面积约30m2,小区处理采用随机排列。为保证药液均匀,每亩用水量40L。

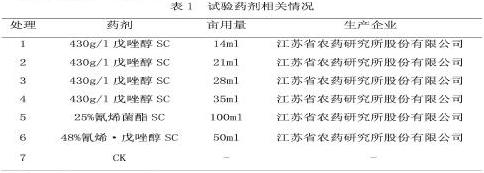

①试验药剂 详见表1

②施药时间和次数

在小麦扬花初期(扬花5%左右)施药一次,施药时间为4月25日上午10点。

4、调查方法、时间和次数

①调查时间

最后一次施药后7、14、21d调查防效效果。

②调查方法

每处理对角线5点取样,每点调查100穗,各点单独记录,取平均数,以枯穗面积占整穗面积的百分率来分级,记录各级病穗数和总穗数,计算病穗和病指防效,并将不同处理赤霉病病穗送江苏省农业科学院农产品质量安全与营养研究所测定真菌毒素含量。

分级方法:

0级:全穗无病;

1级:枯穗面积占全穗面积1/4以下;

3级:枯穗面积占全穗面积1/4-1/2;

5级:枯穗面积占全穗面积1/2-3/4;

7级:枯穗面积占全穗面积3/4以上。

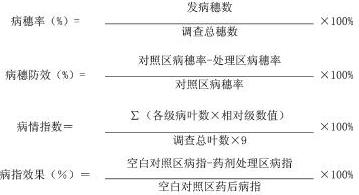

③药效的计算方式

二、结果与分析

1、病穗率和病穗防效

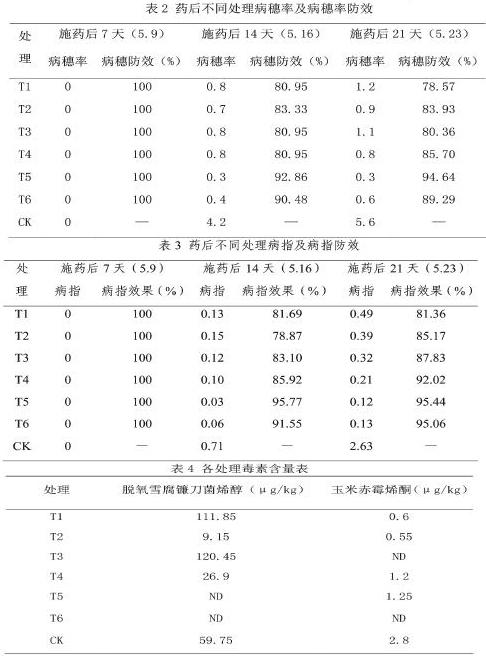

按照试验要求对5月2日喷施一次药的7个处理在施药后7天、14天、21天即5月9日、5月16日、5月23日对小麦赤霉病发病情况进行了调查。从表1可以看出,药后7天所有处理的病穗防效均为100%;药后14天各处理病穗防效T6>T5>T2>T1>T4>T3,48%氰烯·戊唑醇病穗防效最好,其次是25%氰烯菌酯,病穗防效均在90%以上;药后21天各處理病穗防效T6>T5>T2>T3>T1>T4,48%氰烯·戊唑醇病穗防效最好,其次是25%氰烯菌酯,病穗防效均在90%以上。

2、病指和病指防效

从表2可以看出,药后7天各处理病情指数均为0,病指效果均为100%;药后14天各处理病指防效T5>T6>T4>T3、T1>T2,48%氰烯·戊唑醇的病指防效最好,其次是25%氰烯菌酯,病指防效均在95%以上;药后21天各处理病指防效依次为T5>T6>T4>T3>T2>>T1,48%氰烯·戊唑醇病指防效最好,其次是25%氰烯菌酯,病指防效均在95%以上(详见表2、表3)。

3、毒素分析

6月14日将各小区晾干的小麦籽粒充分混匀后,称重1kg小麦籽粒,用干燥的牛皮纸信封包装后,送至江苏省农业科学院农产品质量安全与营养研究所测定真菌毒素含量。其鉴定结果见表4,脱氧雪腐镰刀菌烯醇含量以T3高、T1次之、T6和T5未检测;玉米赤霉烯酮含量以T5最高、T4次之、T3和T6未检测到。

4、产量与效益分析

6月1日对7个处理21个小区进行测产,统一人工收割长势均衡的6m2小麦,机器脱粒扬净后晒干称重,按13.5%的标准水分折算成单位面积产量(kg/hm2),小麦籽粒晾干后取样测定千粒重(g/1000粒),结果表明,48%氰烯·戊唑醇的产量和千粒重最高,分别为317.93kg和38.41g,各处理与空白对照相比均有一定增产,48%氰烯·戊唑醇增产效果最好,增产率为23.08%(见表5)。

三、结果与分析

1、从对小麦的安全性来看,四种用量的戊唑醇在试验小区施用,田间均未出现小麦矮化、退绿、畸形等药害症状,也没有出现刺激生长和促进成熟的现象,表明在这四种用量条件下,戊唑醇不会对小麦生长发育产生负面作用,具有较高的安全性。

2、从对赤霉病的防效来看,25%氰烯菌酯、48%氰烯·戊唑醇和戊唑醇的防效较好,持效期长,能很好的控制小麦赤霉病的发生发展。

3、从产生的毒素来看,只有48%氰烯·戊唑醇处理的小麦没有检测出脱氧雪腐镰刀菌烯醇和玉米赤霉烯酮。

4、从对产量的影响来看。各处理均有一定增产,25%氰烯菌酯和48%氰烯·戊唑醇千粒重和产量较高,增产明显。

综上所述,在本试验所有供试药剂中,无论是防效、安全性、产生毒素与否还是增产效果,建议防治小麦赤霉病每亩推荐使用48%氰烯·戊唑醇50ml。

(作者单位:225100 江苏省扬州市邗江区植保植检站)