2000年以来漳州市土地利用效益的动态变化

魏燕茹,陈松林

(福建师范大学 地理科学学院,福建省亚热带资源与环境重点实验室,福建 福州 350007)

0 引言

土地利用是一个既古老又年轻的研究领域。20世纪90年代以后,全球变化研究进一步推动了土地利用研究的进展,取得了一系列阶段性的重大成果,并已全面改变了人们对土地利用研究的理论认识与研究方法,土地利用被赋予了新的含义[1-3]。土地资源是一切发展的基础,土地资源的可持续利用与否直接影响着人类社会的可持续发展。土地供求问题随着社会的发展日益严重,合理地分配土地资源、提高利用效益、实现土地合理集约利用是缓解当前用地矛盾的重要方法[4-8]。漳州市与厦门市、泉州市合称闽南经济“金三角”,自改革开放以后,经济快速发展,辖区内城市化进程加快,土地利用方式变化较大[9]。著名学者Blackie J R认为只有同时追求经济效益、社会效益和生态效益才能使土地资源功能价值发挥到最佳[10],因此依据漳州市的土地利用现状,构建相应的土地利用效益评价指标体系对漳州市的土地利用效益进行定量评价,以期揭示漳州市土地利用效益的动态变化及存在的问题。研究结果对于进一步促进漳州市发展,指导该地区的土地资源分配、协调区域发展与资源合理利用具有重要的意义。

1 研究区概况

漳州地处东经117°~118°、北纬23.8°~25°,位于福建省东南部,东部与厦门连接、南邻广东,与台湾隔海相望,全市总面积1.26×104km2,是福建省最有生态城市竞争力的城市,被称为中国的“田园都市,生态之城”。漳州市素有“鱼米花果之乡”之称,漳州平原是辖区内最大的平原,同时也是福建最大平原。漳州市位于沿海,又紧邻厦门特区面对台湾,这样的区位条件对于经济发展有着得天独厚的区位优势。同时光热水土条件组合优越,土壤肥沃,土地的生产潜力大,使漳州成为中国农业最发达的地区之一,并确立水产和林果两大支柱产业,是闽南地区的商贸重地,也因富有特色亚热带风光而成为知名度较高的海岸地区[11]。

漳州地处“闽南金三角”,区位优势明显,与厦门、泉州形成鼎足之势,位于厦深高铁、龙厦高铁、鹰厦铁路交汇处,是重要枢纽城市、国家区域级流通节点城市,人口稠密、经济发展迅猛。2000~2017年漳州市生产总值稳定增加,已由353.56×108元增长至3 528.53×108元,占全省生产总值的10.93%,常住人口达510万人,人均生产总值为69 528元。目前漳州市已进入城镇化快速发展的阶段,土地资源面临着各类建设用地供给、保障基本农田及生产用地和支撑生态修复的严重考验。因此,漳州市迫切需要采取有效措施,解决好土地资源的合理利用问题,在保证土地资源可持续利用的前提下解决用地紧缺对经济发展产生的阻碍作用,保障社会经济健康、稳定地发展[11-13]。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

数据主要来源于《福建统计年鉴》(2001-2018年)、《漳州统计年鉴》(2001-2018年)、《漳州市国民经济和社会发展统计公报》《福建经济与社会统计年鉴》(2001-2018年)等。

2.2 研究方法

2.2.1 土地利用效益评价指标体系的构建

土地利用效益是度量土地利用合理性与可持续性的重要方法,其内涵是在不同时间不同区域单位面积土地上进行的投入与消耗,所带来的物质产出或成效为区域创造的生态、经济和社会效益的总和[5]。

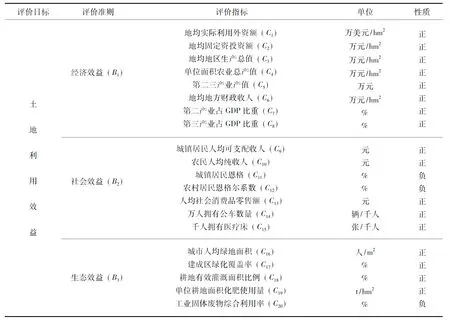

科学性、层次性、系统性和全面性是土地利用评价基本的原则,以该原则为依据利用经济效益、社会效益及生态效益3个评价准则层建立相应的土地利用效益评价指标体系。其中土地利用经济效益反映土地的产出率,人们对生活质量的满意程度由社会效益指标反映,生态效益反映环境质量水平,三者构成漳州市土地利用的综合效益[13]。以漳州市的土地利用现状为依据,确定20个评价因子作为对应评价目标的指标层(表1)。

表1 漳州市土地利用效益综合评价指标体系

2.2.2 评价指标数据无量纲化

土地利用效益评价的评定需要利用多种指标来进行,各项指标之间性质、取值不同,不可直接做对比,包括性质及取值范围的不同及具单位和量纲的不同,需进行无量纲化的处理以消除单位和量纲带来的不可比性。因此在评价前采用标准差化方法对指标数据进行无量纲化处理,标准差化方法通过充分利用各项指标本身的信息,通过一定的数学方法计算得到权重,能够避免人的主观影响,适用于具有多因子的研究比较,能够清晰地反映各个指标之间的关系并衡量各指标所提供信息的差异程度[13-16]。

首先,计算各评价指标的平均值xj,xij表示第i个评价对象第j项评价指标的特征值,如式(1):

(1)

其次,计算各评价指标的特征值的均方差Sj,如式(2):

(2)

然后,计算各评价指标的变异系数Vj,如式(3):

(3)

2.2.3 指标权重确定

指标的权重在评价过程中起到反映各评价指标重要程度及对评价结果贡献率的作用,对变异系数进行归一化处理,可得到各评价指标的权重,如式(4):

(4)

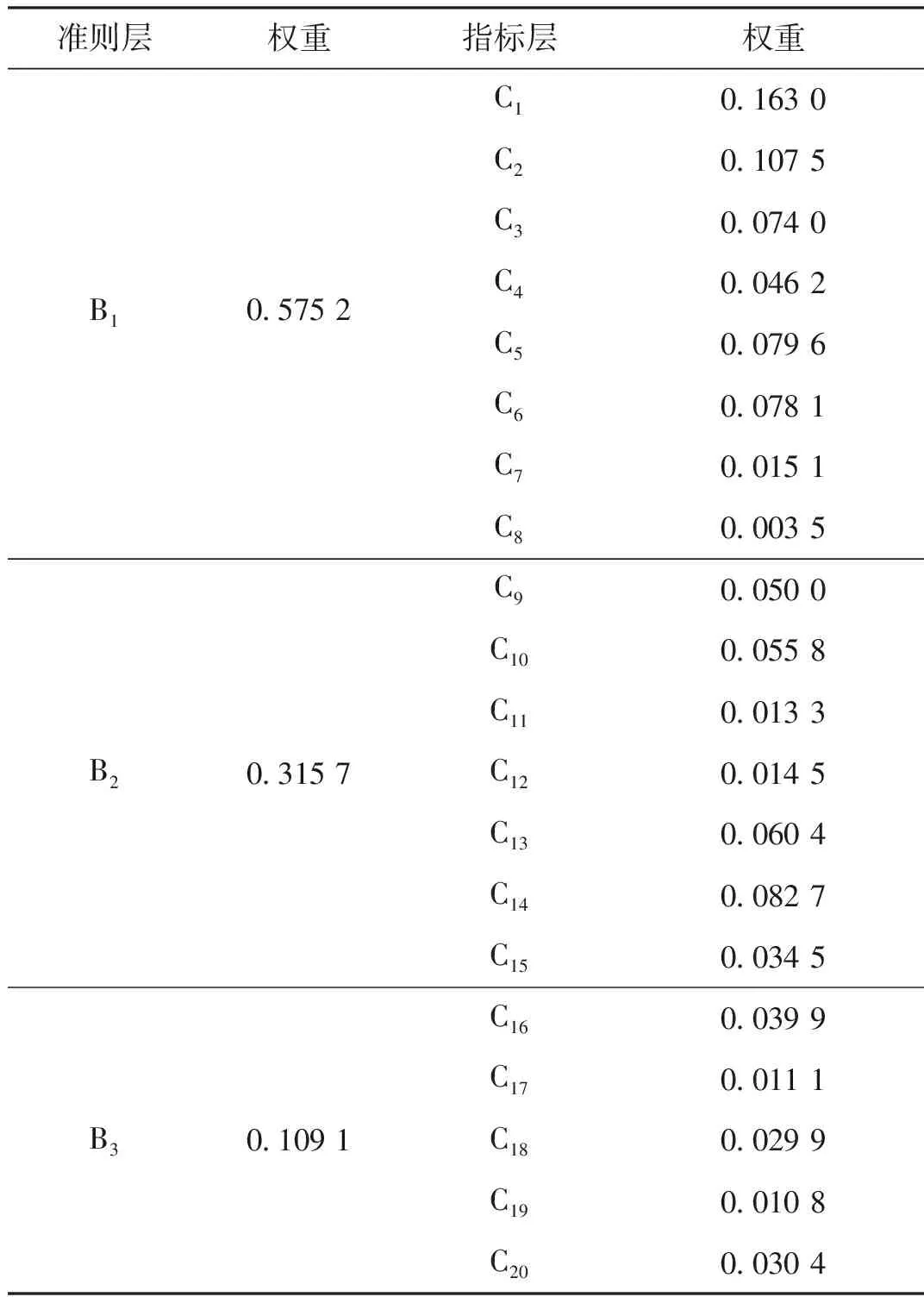

式中:wj表示第j个评价指标的权重。各指标的具体权重见表2。

2.2.4 土地利用效益评价模型

TOPSIS方法是一种常用于多目标决策分析的数学方法,是逼近理想解排序方法,又叫优劣解距离法,或相对接近度法。其基本思想是:把综合评价的问题通过列成矩阵,通过对矩阵归一化计算得出最优解和最劣解,并计算评价方案与最优解与最劣解的欧式距离,再比较最靠近最优解的接近度,从综合排名中得出最满意方案。其优点是能够比较充分地利用原有的数据信息,与实际情况较为吻合,并可进行排序,应用范围广[16-18]。运用优劣解距离法评价漳州市土地利用效益,可以有效分析漳州市当前的土地利用效益与最优方案的相对接近程度,通过排序之后能够更加清晰地反映近18年来该市土地利用效益的总体变化情况。具体评价过程为:

表2 漳州市土地利用效益综合评价指标体系各指标权重

(1)构建初始矩阵

评价对象的个数表示为n,每个评价对象都有m个指标,将指标体系中的原始数据排列成矩阵X:

评价指标的极性处理。使用距离尺度来度量样本差距就需要对指标属性进行同向化处理,原始数据中各评价指标对评价结果的影响既有正向也有负向,因此需要对指标进行同向化处理,一般将所有数据处理为正向影响的指标。通常采取倒数法,如式(5):

Xij=1/xij

(5)

评价指标中包含了3项负指标:城镇居民恩格尔系数、农村居民恩格尔系数、单位面积农用地化肥使用量,这3项指标为极小型指标,即期望指标值越小越好,利用倒数法使其与其他指标保持同向性。

(2)构造加权规范决策矩阵

对初始矩阵指标数据进行加权处理,构建同趋势加权规范化矩阵C。

进行向量规范化,即每一列元素都除以当前列向量的范数,如式(6):

(6)

由此得到归一化处理后的标准化矩阵Z:

(3)确定最优方案和最劣方案

确定最优解Z+与最劣解Z-,如式(7):

(7)

(4)计算各评价对象与最优方案的接近程度

首先计算各个评价对象与最优方案和最劣方案的欧式距离,如式(8):

(8)

(i=1,2…,n;j=1,2…,m)

其次计算各评价对象与最优方案的相对接近度Di,如式(9):

(9)

其中DiE(0,1),该值越大表明越接近最优方案。当Di=1时,表示评价对象最接近最优方案,土地利用效益最高,达到集约状态;当Di=0时,表示评价对象距离最优方案最远,土地利用效益最低,土地经营模式处于最粗放状态(表3)。

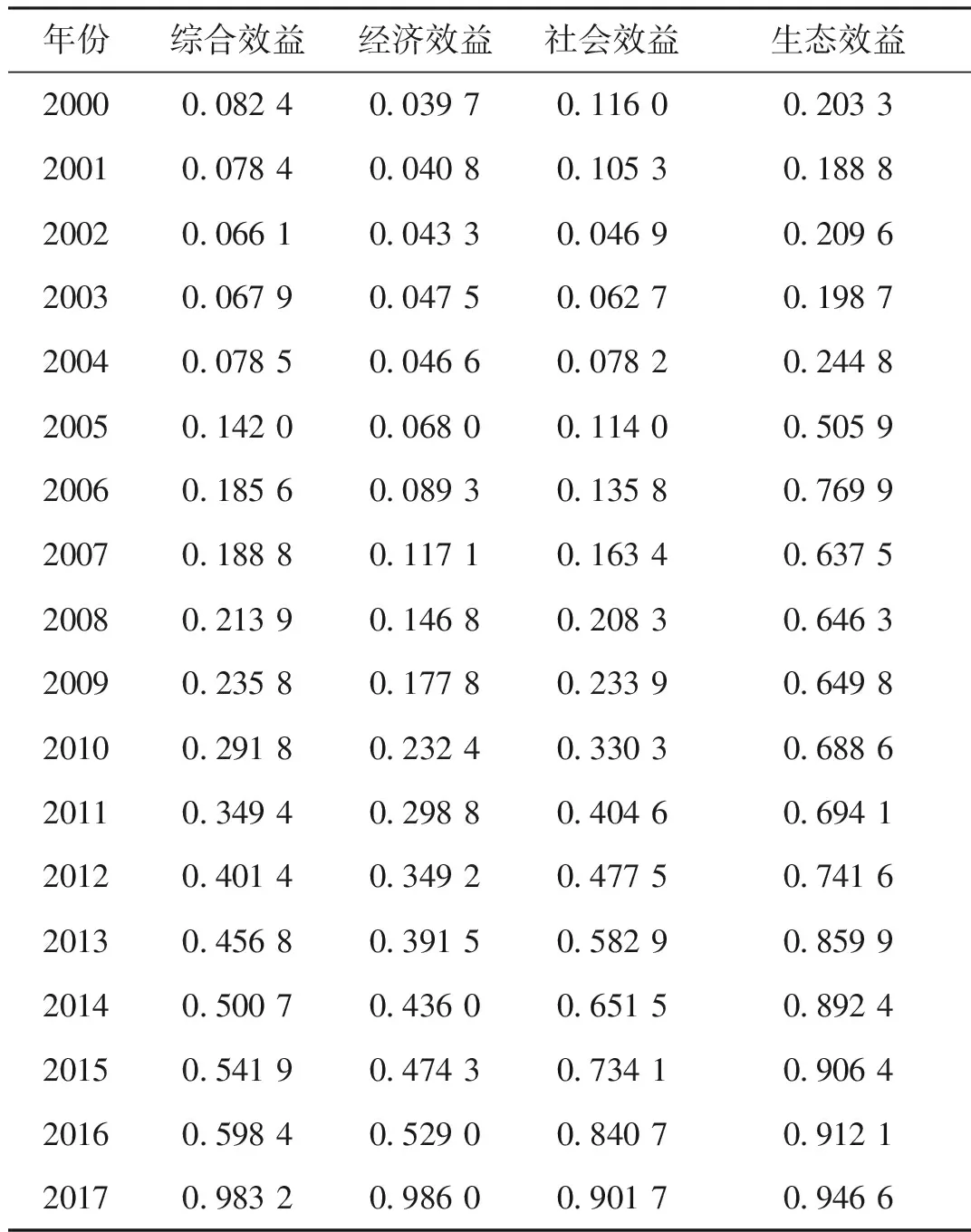

表3 2000~2017年漳州市土地利用效益接近度

3 漳州市土地利用效益的动态变化分析

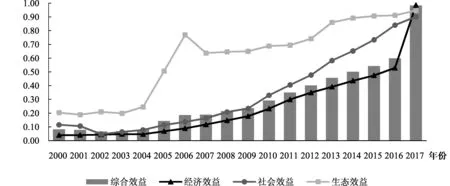

根据表3数据结果可得到漳州市近年来土地利用效益接近度变化趋势图(图1)。

3.1 土地利用综合效益分析

漳州市各年份评价指标与理想值的接近度主要呈现增长的趋势(图1)。在评价区间内,2017年土地利用的综合效益是历年来最优的,由2000年的0.082 4增长到2017年的0.983 2,综合效益的接近度增长了90%,尤其在2017年实现了跨越式的增长,由2016年的0.598 4增长到2017的0.983 2,增长速度接近30%,由此可说明漳州市对土地的利用正在逐步实现集约,用地趋于合理化。这与经济效益、社会效益及生态效益的提高密不可分,其中生态效益波动较大,但三者的变化趋势与综合效益基本一致,总体呈上升趋势。但在2002~2004年,漳州市土地利用综合效益整体曾出现轻微的波动变化,甚至是阶段性递减,主要由于该年间社会效益和生态效益下降,而经济效益的缓慢增长无法实现土地利用综合效益的提高。

图1 漳州市土地利用效益接近度变化趋势

3.2 土地利用经济效益分析

漳州市近年来在社会建设与经济发展方面取得了显著的效果,发展速度快,经济总量高水平增长(表3,图1),在2000~2017年,漳州市土地利用经济效益逐年接近最优解。2009年以前经济效益接近度增长较为缓慢均匀,2010年后经济效益开始实现稳步提高,尤其在2017年迅速增长,主要是由于该年漳州市的地均实际利用外资额从2016年的1 303美元/hm2增长到6 512美元/hm2,增长超过5倍,使经济效益接近度值达到最大,与最优解最为接近。在评价时期内,经济效益的各项评价指标都有了较为明显的增长,特别是地均固定资产投资和地均地区生产总值的增长速度,地均固定资产投资的增速最快,从2000年的1.08×104元/hm2增长到2017年的26.35×104元/hm2,增长超24倍,地均地区生产总值则由2.82×104元/hm2增长为27.93×104元/hm2。漳州市的产业结构不断调整、优化,二、三产业比重提高,三大产业的比例由2000年的31.77∶31.16∶37.07到调整为11.3∶48.1∶40.6。在经济结构的不断升级的带动下,漳州市土地利用经济效益保持较稳定的增长。

3.3 土地利用社会效益分析

近几年来,城乡居民收入大幅增加,消费结构不断优化升级,生活质量进一步改善,随着社会保障体系及基础设施的建设,人民群众得到了更多实惠,整体的社会效益水平有了较为明显的提高。漳州市的社会效益变化趋势呈波动增长(表3,图1),土地利用社会效益接近度从2000年0.116的增长为2017年的0.901 7,在2017年最接近最优解。从2003~2017年,社会效益大多数评价指标都呈现增长的趋势,漳州市城乡居民收人增加显著,消费水平进一步提高,尤其是人均社会消费品零售额在2000~2017年,由3 130.28元上升至19 263.33元,增长6倍以上。但在2000~2005年效益接近度增长缓慢,甚至出现轻微的波动,部分年份甚至出现下降的现象,主要由于这些年份出现农村居民恩格尔系数出现上升、医疗床位数下降及基础设施无法满足快速发展所造成的,在2006年以后这种情况得到了明显的改善。整体结果表明漳州市人民生活水平、质量、社会满意度有着较为明显的变化,并在不断提高。

3.4 土地利用生态效益分析

2000年以来辖区内各县、市区进入大发展时期,城市建设以及经济的发展,漳州市迎来新的发展机遇的同时,也面临着一系列的环境问题。从图1和表3中的数据分析可以看出,漳州市的生态效益接近度总体增长速度最不均衡,2017年达到研究区内的最大值,2005年前呈现缓慢上升的趋势,2005年及2006年则出较明显的波动上升,而在2007年后又恢复缓慢上升的现象。这主要由于漳州市建成区绿地覆盖率及城市人均绿地面积在2005年有了较大的提高,尤其是在2006年工业固体废物综合利用率从原来的47.67%增长到93.44%,耕地有效灌溉面积比例也有了较大的提高。而2007年之后生态效益接近度值增长缓慢主要是由于建成区绿地覆盖率及工业固体废物综合利用率在此期间出现下降,出现这些问题的主要原因是大量的城市用地由于发展工业和建筑业,而绿化用地、湿地水体,城市广场等生态用地的面积大大减少,同时工业快速发展,但废物回收利用率不足。因此,应注重环境与经济间的协调发展,发展环境友好型的经济模式,提高土地利用的生态效益。

4 结论与讨论

4.1 结论

通过对漳州市各年土地利用综合效益、经济效益、社会效益和生态效益的分析发现:第一,该市的土地利用效益逐年提高,呈现递增的趋势,说明该市土地资源的利用逐步实现集约,用地结构趋向合理。在评价期内,2017年土地利用的综合效益、经济效益和社会效益、生态效益的接近度都是最优的。第二,经济效益、社会效益、生态效益变化趋势基本一致,整体上呈上升趋势。其中漳州市土地利用生态效益波动较大;社会效益曾在2000~2005年整体波动变化较明显,甚至出现阶段性递减。第三,漳州市各年间土地利用的经济效益和社会效益、生态效益的接近度增长速度差距大,这也导致了综合效益不能稳定增长,不利于土地利用效益整体上的提高。

4.2 讨论

随着国家对土地集约利用的日渐重视及相关土地政策的实施,漳州市土地利用效益逐渐呈现出较好的发展趋势,土地利用各方面效益水平总体提高,对土地的集约利用也日趋合理,但在分析的同时也发现该市土地利用存在一些问题,影响了该市土地利用效益的进一步提高。现阶段漳州市土地利用水平及结构仍存在不足,在部分年份,过分追求经济效益,而土地利用生态效益没有得到重视、土地浪费、闲置、污染等问题仍然没有解决,追求土地财政、违法圈地等行为依然存在,地区内土地利用经济、社会、生态效益发展不稳定、不平衡等现象仍然有待解决。因此,在今后的土地利用工作中,政府层面应做出全面的战略部署:第一,加强对区域内全部土地资源的利用和管理,调整土地利用的区域划分和分区域的土地利用方向及用地结构,优化辖区内的用地布局,加快城镇化建设速度;第二,主动适应发展新常态,找准定位,深入挖掘漳州市的优势力量,进一步调整和优化产业结构;第三,加强环境保护和生态建设,以生态安全保障经济社会发展,引导全社会保护和合理利用土地,促进辖区内土地的集约利用,实现土地资源的可持续利用;第四,寻找各县、市(区)土地利用统筹协调发展的方法,加强土地管理与规划,细化土地用途,保障绿地面积;第五,制定地方政绩考核及生态补偿机制。使各地方政府在在追求土地利用经济效益的基础上,更加重视其与社会效益、生态效益的协调发展,以达到土地资源长期稳定有效利用的目的,实现地区土地利用效益的稳步提升。