河南省助推非洲粮食产业发展研究

王培旭

[摘要]随着经济全球化的不断深入,中非关系日益密切。河南省作为中国农业大省和粮食大省,开展与非洲的粮食经济合作,助推非洲粮食产业发展,对双方的农业经济发展以及中非双边关系友好都起到关键作用。文章在分别分析河南省与非洲粮食产业概况的基础上,指出双方开展粮食合作所具备的优势条件,并在前人研究的基础上,提出促进河南省与非洲粮食合作,助推非洲粮食产业发展的政策建议,期望河南省与非洲粮食合作能够顺利进行,造福双方人民。

[关键词]河南省;非洲;粮食产业

中图分类号:D822 文献标识码:A DOI:10.16465/j.gste.cn431252ts.20190709

1 河南省粮食产业概况

1.1 河南省粮食产业发展的优势

1.1.1 自然优势

河南省位于黄河中下游地区,即暖温带和亚热带气候交错的边缘地区,年均气温为12.8~15.5 ℃,年降水量600~1 200 mm,年无霜期最长可达230 d,可满足作物一年两熟制;平原地势平坦,土壤肥沃,灌溉面积可达50%以上,为粮食生产提供了良好的自然条件。

1.1.2 地理区位优势

河南省地处中原,是“东产西移”“西气东输”“西电东送”的必经之路,紧靠环渤海经济圈,战略位置突出;河南具有重要的交通运输地位,京广及京九等各大铁路干线均经于此,亚欧大陆桥贯穿全省;河南省亦是“丝绸之路经济带”建设中的重要节点[1]。

1.1.3 农业基础优势

河南农业文明发达,历史悠久,已积累数千年粮食种植与生产经验。改革开放以来,河南省一直是中国粮食主产区,粮食产量持续占全国10%以上;河南农业劳动力极其丰富,富余劳动力约3 200万;河南省目前已形成规模化粮食产业集群,成为河南省支柱产业;依托河南农业大学、河南省农科院、中国农科院郑州果树研究所以及其他科研水平较高的市县级农研所,河南省启动“百千万”高标准粮田、“杂优一号”等项目,粮食科研实力不断增强,数种粮食作物育种技术已达到国际领先水平[2]。

1.2 粮产丰富

所谓“五谷者,万民之命,国之重宝。”河南省长期作为中国粮食生产大省和国家粮食生产核心区。河南省2014-2018年粮食产量见表1。2018年中国耕地面积前五大省份见表2。2018年中国粮食产量前五大省份见表3。2018年全球粮食产量前十大国家和地区见表4。

据表1~3可知,河南省2014-2018年粮食产量逐年递增,且耕地面积与粮食产量均居全国第2,人均粮食产量经计算更是达到了696 kg,具备雄厚的粮食产业基础;据表4可知,河南省2018年粮食产量超过乌克兰,在世界范围内可排名全球第10,因此,具备与非洲进行粮食合作的资源基础。

2 非洲粮食产业概况

2.1 阻碍非洲粮食产业发展的劣势

非洲约有1/3的土地面积被沙漠覆盖,绝大部分地域终年干旱少雨,且气候变化无常,不利于粮食作物生长;非洲局部战争或冲突(内战或恐怖主义侵扰)不断,严重威胁人们正常的安全生活与农业生产,因此严重降低粮食产量;非洲医疗健康条件落后,农业劳动力数量无法得到充分保障;非洲农民思想传统保守,粮食耕作与生产技术落后,普遍仍采取刀耕火种,靠天吃饭的耕种方式,因此可耕种土地的利用率极低,严重影响粮食产量;非洲工业化水平极低,严重制约农业机械化与现代化进程;非洲农业组织分布广、规模小、粗放程度高,严重降低生产效率[3]。

2.2 非洲粮食生产与贸易概况

2.2.1 非洲粮食生产概况

非洲2012-2017年十大粮食产量见表5。

据表5可知,非洲近几年粮食产量虽逐年增加,但基数较小,且增幅较低,粮食资源相对匮乏。经计算,非洲人均粮食产量仅有156 kg(撒哈拉以南非洲人均粮食产量仅有128 kg)。

2.2.2 非洲粮食贸易概况

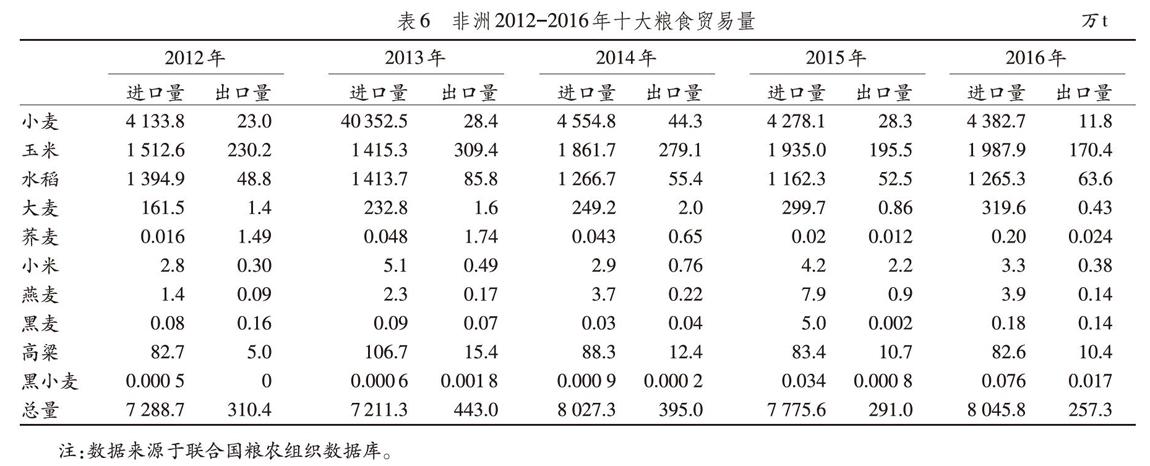

非洲2012-2016年十大粮食贸易量见表6。

据表6可知,非洲2012-2016年粮食贸易持续保持较大程度的贸易逆差,即国内粮食供需矛盾尖锐,每年需从世界各地进口大量粮食维持该区域粮食需求,贸易形势不容乐观。

3 河南省与非洲粮食合作的优势

3.1 中非关系融洽,国家政策支持

20世纪50年代至60年代,新中国与非洲国家陆续建交,开启中非友谊新时代。至今,中国与非洲一直保持着深厚的国际友谊、悠久的交往历史以及优良的合作共赢基础。半个世纪以来,中国在基础设施、安全保障、医疗卫生、资金技术以及未来蓝图谋划等方面不断给予非洲援助,而且中国也是非洲连续多年的最大贸易伙伴。

2000年,由中國主办的中非合作论坛在北京成立,该组织发展至今已成为“南南合作”之典范;在2015年中非合作论坛中,中国提出中非“十大合作计划”,其中包含中非农业现代化合作;“一带一路”倡议自2013年首次提出以来,非洲一直扮演着共建“一带一路”框架下的重要角色[4]。

3.2 河南省粮食资源雄厚,技术先进

非洲人均耕地面积是河南省的1.8倍,而在人均粮食产量方面,非洲人均粮食产量156 kg,河南省人均粮食产量696 kg,是非洲的5.44倍,即河南的人均耕地利用率是非洲的9.79倍,因此,相对于非洲,河南拥有雄厚的粮食资源;历经多年的现代化发展,河南省粮食产业已成为规模化产业集群,设施先进且产业自成体系;河南省依托省内高校及科研所,启动多项粮食相关的科研项目,粮食科技突飞猛进,玉米和小麦等主要粮食作物的育种能力已达世界领先水平[5]。

3.3 非洲粮食危机刻不容缓

2008年世界金融危机爆发,进而引起世界粮食危机,其中以非洲为代表的落后发展中国家或地区所受影响最大,加之非洲本地的局部战争冲突、恶劣的自然条件、落后的工业生产力等,粮食供需已经出现极大缺口,进而国内粮价暴涨。饥荒已成为非洲最严重的人道主义问题之一,目前仍有数百万的非洲民众陷身于此[6]。而如今,中非早已结成人类命运共同体,帮助非洲早日脱离粮食危机,是中国作为最大的发展中国家和有担当的大国应尽的责任与义务。而河南省是中国粮食大省,更应该成为中国援助非洲解决粮食危机,促进非洲粮食发展的“领头羊”。

4 河南省助推非洲粮食产业发展的政策建议

4.1 积极提供资金与粮食援助

4.1.1 积极提供资金援助

中国近几年已陆续向非洲提供了约600亿美元的资金援助,主要用于基础设施建设和缓解人民生活等方面。而本文所述河南省向非洲提供资金援助,则主要侧重于粮食资金援助。以非洲某个处于粮食危机或经济发展落后的国家为试点(例如津巴布韦、坦桑尼亚等),一方面通过提供资金,直接缓解部分粮食安全与粮食短缺问题;另一方面,通过提供资金,助力非洲闲散土地或废弃耕地重新恢复生产,并促进粮食企业、农业组织的持续发展[7-8]。

4.1.2 积极提供粮食援助

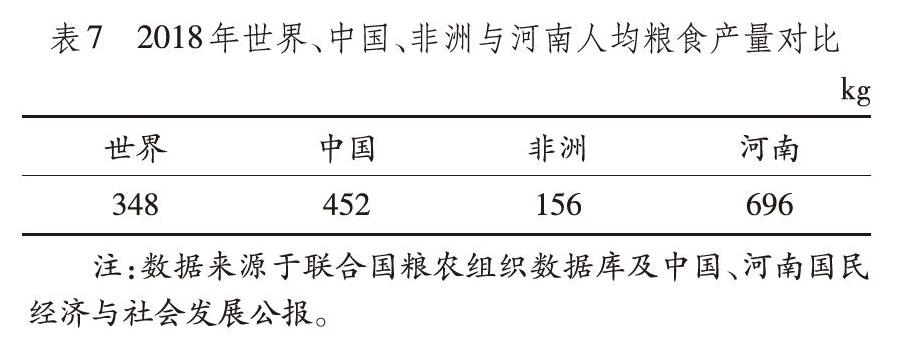

2018年世界、中国、非洲与河南人均粮食产量对比见表7。

据表7可知,河南省粮产丰富,人均粮食产量远高于世界、中国与非洲的平均水平。因此,河南省可调拨部分粮食产量用于援助非洲。一方面,通过“一带一路”倡议,向非洲出口粮食暂时缓解部分饥饿问题;另一方面,通过出口优良粮种,保证非洲耕作地区的持续轮耕。

4.2 积极提供机械设备设施与技术援助

4.2.1 积极提供机械设备设施援助

河南省是中国产粮大省,并且依托科技创新,正逐渐向农业强省迈进。河南省农机拥有量约占全国1/9,农业机械化生产已达80%左右,小麦机械化生产率更是达到90%以上。反观非洲,农业机械化尚处于初级阶段,以整地为例,中部非洲85%的农田仍依靠人力生产;在西非,人力占比达70%;南非和东非情况较好,但人力的比例也达到了50%以上。因此,依托较高程度的农业机械化水平,河南省可将现有的粮食机械设备以及灌溉设施等出口至非洲,助力非洲提升农业机械化水平。

4.2.2 积极提供粮食科技援助

河南省粮食科技发达,正打造升级版“藏粮于技”,高新科技已覆盖从粮食育种至加工的全产业链环节。首先可将复合肥、生物肥搭配畜禽肥的“绿色低碳田”在非洲进行试点推广,重新开垦废弃荒地;其次,提供田间植保无人机技术为非洲粮食安全生产保驾护航;再次,在河南小麦产量增长因素中,新品种的贡献率超30%,因此,亦可将良种育种技术引入非洲;最后,进行绿色有机农作物的培育与粮食精深加工技术的推行[9]。

4.3 提供粮食人才与教育援助

4.3.1 提供粮食人才援助

2018年12月,河南省颁布《“人才兴粮”行动计划(2018-2022)》,旨在培养综合型粮食人才。河南省可通过提供优厚待遇或补贴,鼓励省内高校农业专业毕业生人才或农业科研所专业人才定期分批入驻非洲进行科学援助。一方面,以当地自然条件、农业传统或特色为依托,进行专项粮食生产技术研究与传播,以及机械设备设施操作指导;另一方面,与当地政策部门合作,因地制宜进行农业政策研究,制定符合当地农业发展的土地政策或粮食生产政策。通过非洲实地调研、考察、实践,可促进河南省粮食人才综合素质的提升。

4.3.2 提供相关教育援助

所谓“授人鱼,不如授人以渔”,在为非洲提供粮食科技与人才支持的基础上,更要对其提供教育援助,方可保证未来非洲粮食产业的可持续发展。主要措施在于在非洲成立粮食学校,在结合非洲本地实际情况的基础上,将河南的粮食生产经验、粮食育种技术、粮食生产技术、设备设施操作技术、农业政策等进行义务教育宣传。

4.4 鼓励本土粮食生产企业出口非洲

河南省应大力鼓励本土粮食企业与非洲合作。一方面,大力支持本土粮食企业入驻非洲,首先可以促进粮食科技传播,其次可以缓解当地就业问题,再次可以带动非洲当地相关企业发展,逐步形成产业集群效应,最后可以为企业开拓国外市场提供新思路;另一方面,非洲糧食消费市场潜力巨大,基于“一带一路”倡议,大力支持本土粮食企业与非洲进行粮食贸易,率先占领非洲市场,在自身企业发展的同时,也为非洲粮食问题的缓解或解决贡献河南力量[10]。

5 结 论

文章通过分析河南省与非洲各自的粮食产业发展概况,将河南的粮食生产优势与非洲粮食生产劣势形成鲜明对比,基于“中非合作”与“一带一路”等倡议背景,提出应在粮食、资金、技术、设备设施、教育、人才和贸易等方面对非洲进行全方位大力援助。期望通过河南省对非粮食合作援助,不仅能够促进非洲粮食产业转型与未来可持续发展,逐渐走出粮食危机,还能够加深中非友谊,促进双方合作共赢,为双方人民谋福祉,彰显中国大国风范。

参考文献

[1]刘豫锡.中非共建一带一路前景广阔[N].国际商报,2019-04-25(B03).

[2]林治勇.中非(盟)共享一带一路新机遇[N].国际商报,2019-04-25(B03).

[3]本刊讯.“加强国家合作,保障粮食安全”西安国际粮油论坛开幕[J].中国油脂,2019(3):47.

[4]智宇琛.非洲的粮食危机及应对[J].中国投资,2018(6):92-94.

[5]秦奇,成升魁,吴良,等.中国海外粮食合作空间格局研究(英文)[J].Journal of Resources and Ecology,2018(6):585-591.

[6]SHANNON DOOCY,MIJA-TESSE VERVERS,PAUL SPIE-GEL,et al.The food security and nutrition crisis in Venezuela[J].Social Science & Medicine,2019(226):63-68.

[7]本刊编辑.中非农业合作:帮助非洲解决粮食安全问题[J].粮食科技与经济,2011(1):2.

[8]赵银.中国对非粮食援助研究[D].湘潭:湘潭大学,2013.

[9]王妍.“非洲农业发展综合计划”(CAADP)研究[J].世界农业,2018,(7):131-137.

[10]兰淙淙.河南省对非洲农业机械出口研究[D].洛阳:河南科技大学,2014.