李安 拍电影这件事上,我是一个贪心的人

文/ 张雨虹

等待李安的新片已成为一种惯例,他总是在不断地给世人带来耳目一新的感觉,这其实只是一种“顺带达成”的效果,因为于他本人而言,他更在意的是数字电影究竟应该是什么样的。在《比利·林恩的中场战事》掀起全球激烈讨论电影技术新革命之后,人们都在好奇他下一步打算怎么走。目前看来,能够超越李安的,只有他自己。

疯狂的克隆实验

当李安首次推出他的新片《双子杀手》时,他把重点放在了显而易见的方面:与以往任何一部电影不同,《双子杀手》所涉及的技术挑战是多方面的,它创造了好莱坞第一个完全数字化的人物。在《比利·林恩的中场战事》中首次尝试的高帧速率(120 fps)和3D 摄影技术被继续运用到新作品中,同时他还在尝试在电影中通过动作捕捉以及一系列复杂的新技术,“克隆”出23 岁的“少年版”威尔·史密斯。

“我必须交付给观众一部讲述克隆威尔·史密斯的故事”,李安说了一句玩笑话,他表示他的主要目标之一是继续“追求数字电影应该是什么”。

事实上,李安过去被影迷称为“胶片信徒”,大众公认的在艺术上极有造诣的作品也都是胶片电影。李安现在依然很喜欢胶片,但是当他发现人们还在用胶片思维拍数字电影的时候,他敏锐地意识到“电影必须要变了”,“我发现我们做的数字电影还不如胶片,这对数码这种媒体形式不公平。胶片电影应该保存,但也要用数码去做电影。”

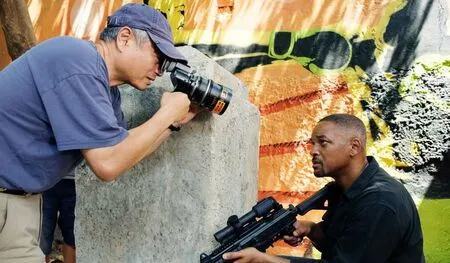

“我真的很在乎先天与后天的关系。”李安在接受好莱坞记者采访时说:“《双子杀手》以51 岁的亨利为中心,他是一个即将退休的王牌神枪手,他发现自己正被年轻的克隆人追捕。我是一个电影人,当我听到这个想法的时候,我的脑子里就想……这真的让你怀疑自己的存在,以及你会告诉年轻人一些东西。我已经长大了,可以考虑这样的事情了。”

#电影《双子杀手》工作照

李安明确表示,他同意完成这个项目的主要原因之一是创造一位少年克隆人所带来的技术挑战。听起来,这似乎与《爱尔兰人》借助于电脑特效让年过七十的罗伯特·德尼罗返老还童,展现20 岁、40 岁和60 岁等不同年龄段的形象,颇为相似。但李安一开始就清楚《双子杀手》并不能像《爱尔兰人》那样通过“去衰老”来完成。

“我们做的是全身,而不仅仅是面部”,李安如此解释。“我们是白手起家的—这就是为什么我不喜欢称之为‘去衰老’。不仅仅是擦洗面部的皱纹,人的年龄远比皱纹更神秘,因为离不开生活对人的影响。每一层皮肤,每一根骨头,都代表着你的年龄。而你的眼睛,牙齿上的珐琅质,只是细微的变化。”

少年版威尔·史密斯的塑造,或者说是创造,被李安称为“信念的飞跃”。整个过程是难以想象的艰辛,光是老年版与少年版威尔·史密斯对决的片段就花费了9 个月的时间来完成,以至于李安在3 个月前才看到少年版威尔·史密斯的最终渲染图像。

“为了鼓舞士气”,李安在电影制作早期制作了一个CG版威尔·史密斯,并且已经达到了在电影画面中难以分辨真伪的地步。但他清醒地认识到这与创造一个活着的、会呼吸的、由演员表演出来的年轻人截然不同,他坚信一个纯粹的CG 角色是无法满足他想要传达的主题的。

李安有时候觉得自己在拙劣地模仿上帝的工作。“这部电影就像一杯鸡尾酒,至少现在是这样,把真实的和不真实的混合在一起。”他有时会使用威尔·史密斯年轻时拍摄的电影中的镜头作为参考,还叮嘱他别演得太好。“《双子杀手》这个故事已经存在大约25 年了,但是技术不允许人们讲述这个故事。我想成为第一个这样做的人……”

这一切都充满了吸引李安的神秘感,但同时又令这位一贯以儒雅和耐心著称的导演在大多数日子里烦恼地挠头。好在,少年版威尔·史密斯的最终渲染图像看起来确实非常真实。这位年轻的克隆人的银幕形象与演员本人塑造的流行文化形象不同,这位士兵是天真的,也是认真的,还有着礼貌的南方风度,数字创作不必背负演员的任何魅力和个性。某种意义上,李安对于自己工作性质的错觉是对的。

“迷恋”现实

这不是李安第一次投入巨大的精力来创造一个数字化的角色。在2003 年制作完《绿巨人浩克》之后,他就已经体会到“你可以和一个演员交谈,他们会把他们的表演反馈给你。但绿巨人,作为一个角色,是不会说话的,所以你必须在人类的环境中识别他,防止他在影片中仅仅是一个生物存在。”

9 年后,在《少年派的奇幻漂流》中,被数字化渲染的3D 老虎横空出世。“我认为它应该被用作一种新的艺术形式,而不是一种花招,不是为了给你留下深刻的印象,而是一种你认为是戏剧化体验的环境的存在。”

李安说他想拍《双子杀手》的另一个主要原因,是希望利用动作捕捉和高帧率来创造一个现实的,但又经过精心编排的动作场景。

“我拍了《卧虎藏龙》,20 年来没有人能破解它。影片中真的是在跳舞,而不是在打架。物理学与真正的战斗是相反的,加上频闪,你永远看不到意图,所以这是不现实的。”

为了更为现实,李安创造性地决定使用120 帧速率来描绘动作,这远比在正常的2D 动作场景更清晰,每一个动作和面部表情都足够现实。以120 帧/秒的速度,动作的细节量会改变一切。“这会让人们兴奋,我想这是他们能看到的细节。我认为这是一种新的电影制作,提供了一个正面的舞台,一种第一人称和第三人称的交流。对于电影制作人和观众来说,这是一种不同的语言,参与程度也大为不同。”

#电影《少年派的奇幻漂流》剧照

无论是动作场景还是非动作场景,李安都使用了令人难以置信的画面深度,创作出的镜头可以让观众远眺全景。同时,他在任何可辨别的动作上利用高帧速率,通过观众的眼睛来进行前景和背景画面的相互作用。很明显,李安从《比利·林恩的中场战事》中学到了很多有用的东西,为了更为现实,他还尝试了新的照明方法。

与电影一起保持活力

“我的导演方式必须改变”,李安对此很肯定。他认为演员在银幕上不能仅仅是在表演,必须能转化为观众的共情。“他必须是真实的,复杂的。”

近年来,李安的动机显然是希望通过新技术找到自己故事的美学和视觉语言。他仍然在学习电影是如何制作的,他相信虽然通过2D 电影也能讲好故事,但这并不能替代3D 电影的到来。

李安想发展新的美学,新的美感,以及属于3D 的、数码电影的艺术。用数码技术去重新创造一个角色,在故事里取信于观众,这个挑战是从未有过的。“2D 电影一百多年来发展得非常好,它是了不起的艺术,但有一个新的东西在召唤我。从拍3D 电影开始,我发觉我们的眼睛更尖了,需要的解析度和电影语言要与时俱进。”

但同时李安又提出另一个话题,为之前人们针对技术与内容的争议而作出自己的解答,“人们谈论技术,但事实并非如此。这是一种艺术层面的努力……《双子杀手》创作的不是克隆人,而是一个深情的人。”

#电影《比利·林恩的中场战事》剧照

“在一个维度化的清晰画面中,我该如何找到刺激我们眼睛的东西,然后使我愿意把自己投入进一个虚构的世界,并共同参与这个故事?”李安如此描述数码技术带来的挑战,同时表达了希望未来能够有更多观众愿意通过尽可能高的高帧速率来体验3D 电影的愿望。“剧场体验”,他说,“应该不仅仅是讲故事。”

拍摄《比利·林恩的中场战事》,是李安第一次面对这种挑战。影片中很多地方都能看到他妥协的痕迹,照顾传统观众观影的习惯,“这不光是对观众妥协,对我自己也是妥协。新语言不是马上建立,需要什么东西还在摸索当中。目前4K 电影拍片者跟观影人还没有默契,拍这部电影,我冒了很多冷汗,不晓得会怎么样。与过去的拍摄方法相比,感觉这部电影走得挺远,我有些恐慌。现在观众的观影习惯各式各样,我真是摸着石头过河,我尽量做。”

当李安摸索着拍摄出这部具有里程碑意义的电影时,全球能够以李安想呈现的最高规格进行播放的影院屈指可数。然而,如今显然有更多的影院已经向外发出讯号,表示它们已经准备好迎接《双子杀手》了。

这一变化似乎在印证李安几年前回应大众不解的话。“人家经常问我是不是疯了”,他解释自己为什么要放弃喜爱的胶片,用革新的技术时说,“首先,我真的没疯。不是我有一天发梦,突然想到要这么做,其实是我几十年来的电影经历自然发生的。”一切都在自然发生,李安只是做了第一个吃螃蟹的人。

1954 年出生的李安,和1895 年诞生的电影,都有着相似的不断折腾自己的宿命。“拍电影这件事上,我是一个贪心的人。面对新的挑战,虽然会害怕,但还是没法抗拒。我需要障碍,需要翻越障碍带来的新鲜感。学而知不足,这是我保持活力的方法。对我来说像是呼吸那么自然。”李安说道,这是他实现自我价值的方式。