雨水断接理念在小区海绵化改造中的应用案例分析

王曼

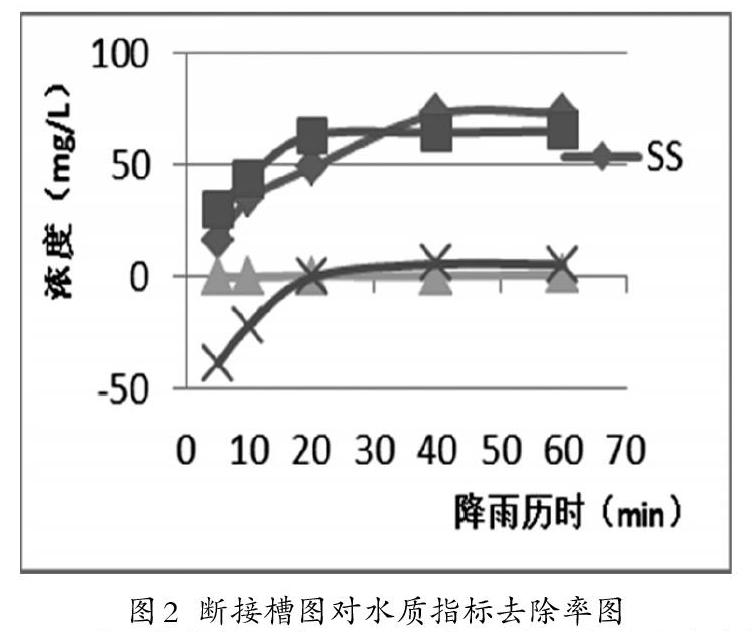

摘 要:依据雨水断接理念设计出一个雨水断接槽,并通过试验,检验其应用效果,结果表明:随着时间的推移,断接槽对雨水中主要污染物质去除率趋于稳定,其中悬浮物(SS)的稳定去除率约为73%;有机物(CODcr)的稳定去除率约为60%;总磷(TP)的稳定去除率约为10%;总氮(TN)基本无去除效果。

关键词:海绵城市;小区海绵化改造;雨水断接

1 引言

雨水断接是指切断径流排放通道,辅助雨水径流生态化控制、资源化利用,使雨水尽可能遵循自然水循环的规律[1]。在小区海绵化改造中使用雨水断接,可切断建筑屋面雨水径流,将雨水径流引入雨水控制利用的设施,进行滞蓄、渗透、净化和利用,因此,雨水断接理念在小区海绵城市改造中得到了普遍运用[2]。

然而,目前雨水断接常规做法较为粗糙(见下文),笔者基于雨水断接理念,设计出一雨水断接槽,并通过试验检验其处理效果,以期为后续小区海绵化改造中雨水断接理念的应用提供依据。

2 工程条件分析

SY市为我国南方城市,雨水资源丰富,其绝大部分小区的建筑屋面排水方式为:在建筑四周设置一排水方沟,屋面立管雨水直接截至排水方沟中,之后排至市政雨水管网。

3 断接槽的提出及参数设计

3.1 断接槽的提出

常规雨水断接方式为:采用UPVC管通过90°弯头在雨落管末端断接,并横敷于方沟上方,将水排至海绵設施中,由于UPVC管曝露在外,此做法不但使用寿命较短,景观效果亦极差。藉此,断接槽应运而生。

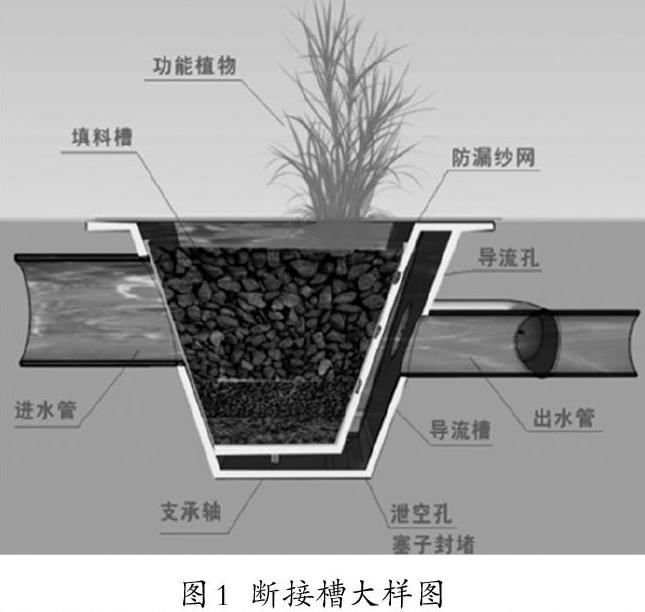

断接槽为可直接架设于现状排水沟处的装置,采用不锈钢板焊接而成,尺寸为L×B×H=570×410×242(mm3),由填料槽和导流槽两部分组成。

其中填料槽由粗填料+中粒料+细粒料组成,为了防止填料流失,在填料与断接槽接触层中,放置防漏纱网;为了防止雨水管出水冲击填料层产生较大水花,且考虑到景观效果,在填料槽中种植根系发达、易存活的功能植物。

3.2 断接槽设计参数确定

根据现场踏勘,改造小区雨水立管均为DN100的塑料管,查建给规范可知其泄流量为q=12.8(L/s),则其设计流速为ν=Q/A=1.63(m/s)。

顶层粒料由于受到雨水管出水的冲击,其粒径参照普通滤池粒料的经验公式计算,结果为dm1=2-3cm。中层及底层粒料粒径参照人工湿地填料设计参数,即中层中粒料dm2=0.5-1.0cm,底层细粒料dm3=0.1-0.3。功能植物选择蜘蛛兰,其生长条件为:温度20°C~25°C,喜欢疏松的沙质土壤,根系发达等,属本土植物。

4 数据分析与结果

采用梅花桩的布置形式,在断接槽的填料中掺入种植土对蜘蛛兰进行为期一个月的培植,待植物正常生长之后接入断接端口进行试验。

4.1 初期雨水除污效果分析

2017年8月12日,笔者收集了位于市中心的A小区雨落管出水及断接槽出水,并对结果进行了比较分析。

由图2可知,断接槽对前20min初期雨水污染物去除率效果一般,其中悬浮物(SS)去除率为26%~49%,呈直线上升状态,分析原因认为,由于断接槽使用前处于植物培植阶段,而植物培植过程中放置了种植土,初期雨水进入断接槽后,出水中携带有部分溶解性颗粒,导致出水中SS浓度较高,随着雨水的接触,去除率呈直线上升趋势,最终趋于稳定。

有机物(CODcr)的去除率为38.5%~63.5%,分析原因认为,断接槽在初次运行时,填料中几乎没有附着生物,其孔隙较大,填料对悬浮物(SS)的去除完完全全表现为物理作用,去除率受限,而有机物(CODcr)浓度与悬浮物(SS)存在一定的线性关系,因此,其去除率亦受到限制,随着降雨的持续,其值将趋于稳定。

断接槽初期出水中,总磷(TP)的去除率为负数,分析原因认为,此可能与培植植物的种植土有关,由于土壤中磷主要以磷酸盐形式存在,且多为吸附力作用,而雨水径流中,磷主要以颗粒态磷和溶解态磷存在,不同形态磷之间可自然迁移转化,当初期雨水对土壤有冲刷作用时,土壤中的磷通过转移及转化等形式溶解到雨水中,导致雨水总磷浓度提升;随着降雨历时持续,总磷浓度趋于稳定。

整个过程,总氮(TN)的去除几乎为零,分析原因认为,水中氮主要以硝化氮形态存在,而反硝化即脱氮过程需要一个缺氧环境,且需有足够的有机物可为反硝化细菌提供能量,由于断接槽底部通透环境,透气性较好,无法提供缺氧条件,且填料成分单一,有机物含量较少,无法提供足够的反硝化所需能量,从而导致TN的去除率较低。

5 建议

(1)由于本试验只在一个小区内进行,种植的植物亦仅为一种,试验对象较为单一,所得结论须待有扩大性试验数据作为完善与补充。

6 结论

通过对单场降雨事件进行研究分析,发现断接槽对SS及CODcr的去除率在20min前虽然处于一较低水平,但其呈现上升趋势,降雨历时20min后,去除率趋于稳定,其中SS的稳定去除率约为73%,CODcr的稳定去除率约为60%,TP的去除率约为10%,对TN去除率几乎为零。

参考文献:

[1] 张晶晶.雨水断接技术在旧城改造领域的应用分析[J].建筑科学,2015(2):119~125.

[2] 胡坤.城市区域雨水水质评价及其利用研究[D].哈尔滨工业大学,2008.