云应盆地东北部含水层结构特征及地下水转化模式

常 威,黄 琨,胡 成,王 清,王宁涛

(1.中国地质大学(武汉)环境学院,湖北 武汉 430074;2.中国地质调查局武汉地质调查中心,湖北 武汉 430223)

含水系统是地下水流系统的骨架,查明含水层结构是分析不同含水层之间的水力联系、地下水补径排条件以及开展地下水资源评价工作的基础[1-9]。孝感市肖港镇地区,地处大别山—云应盆地的过渡带,属鄂北贫水地区[10-12]。区内北部为大别山变质岩山区,地下水赋存于地表浅层风化裂隙带内,地下水量贫乏;南部为云应盆地,地下水赋存于白垩系—古近系红层与第四系松散堆积物中,是区内地下水主要开采层位[13-14]。然而,由于勘察精度限制,盆地内含水层的结构及空间分布规律掌握不足,导致区内地下水的补给、径流、排泄条件以及不同时代含水层之间水力联系的认识尚不够明确,限制了地下水资源量评价的精度,难以满足区域地下水合理开发利用的需要,局部地区因地下水超采已形成常年性的降落漏斗[15-16]。此外,研究区地下水中铁、锰含量普遍超过地下水质量标准,并且自补给区至排泄区地下水中铁、锰的含量具有沿途增大的趋势,查明研究区区域含水层空间分布特征及含水层之间的地下水转换关系有助于加深对高铁锰地下水成因的认识。

本研究依托湖北1∶5万肖家港幅水文地质调查项目,在野外调查的基础上,针对性地开展钻探和地下水动态观测工作,查明区内含水层结构及含水层之间的补排关系,在此基础上构建区内地下水的补径排模式,为地下水资源量的评价、地下水合理开发利用方案的制定以及高铁锰地下水成因的研究提供水文地质依据。

1 研究区水文地质概况

研究区第四系分布广泛,地势起伏较小,整体上北高南低,东西高中间低,府河一级支流澴水由南向北纵穿而过,北部低丘、垅岗状平原与溪流河谷互为穿插,南部以澴水堆积平原为主,地势平坦,澴水Ⅰ级、Ⅱ级阶地自东、西两侧往河床方向微微倾斜(图1)。

图1 研究区水文地质图Fig.1 Hydrogeological map of the study area

2 钻孔布置与地下水动态监测方案

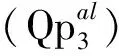

研究区第四系覆盖层下分布多个含水层,为了查明含水层的分布、空间叠置关系及其之间的水力联系,本研究在水文地质调查的基础上,布设了13个水文地质钻孔。钻孔布设原则为:①探明从山前到平原区第四系地层厚度的变化及第四系下覆基底地层;②探明不同的水文地质单元地质结构,如澴水Ⅰ、Ⅱ级阶地;③探明澴水东、西两侧地层结构是否一致。研究区钻孔分布见图1,所有钻孔均穿过第四系地层揭露到基岩,钻孔地层揭露情况见表1。

表1 钻孔基本特征Table 1 Basic information of drilling holes

为了查明含水层之间的水力联系,本次设置了5口地下水动态监测井(图1),采用Leveloggersolinst水位探头对地下水水位进行自动监测,监测时间步长6 h/次。针对含水层垂向多层结构的特点,采用联合动态监测的方法分别对不同深度的含水层进行监测,即在同一地方布设一深一浅两个钻孔。浅孔监测第四系孔隙含水层水位动态特征,深孔成井时在上部第四系孔隙含水层处止水,监测下部含水层水文动态特征。本次同时收集了澴水位动态数据进行对比分析,澴水位的数据来源于湖北省水文水资源局水文情报处澴水孝感站。

3 含水层空间结构

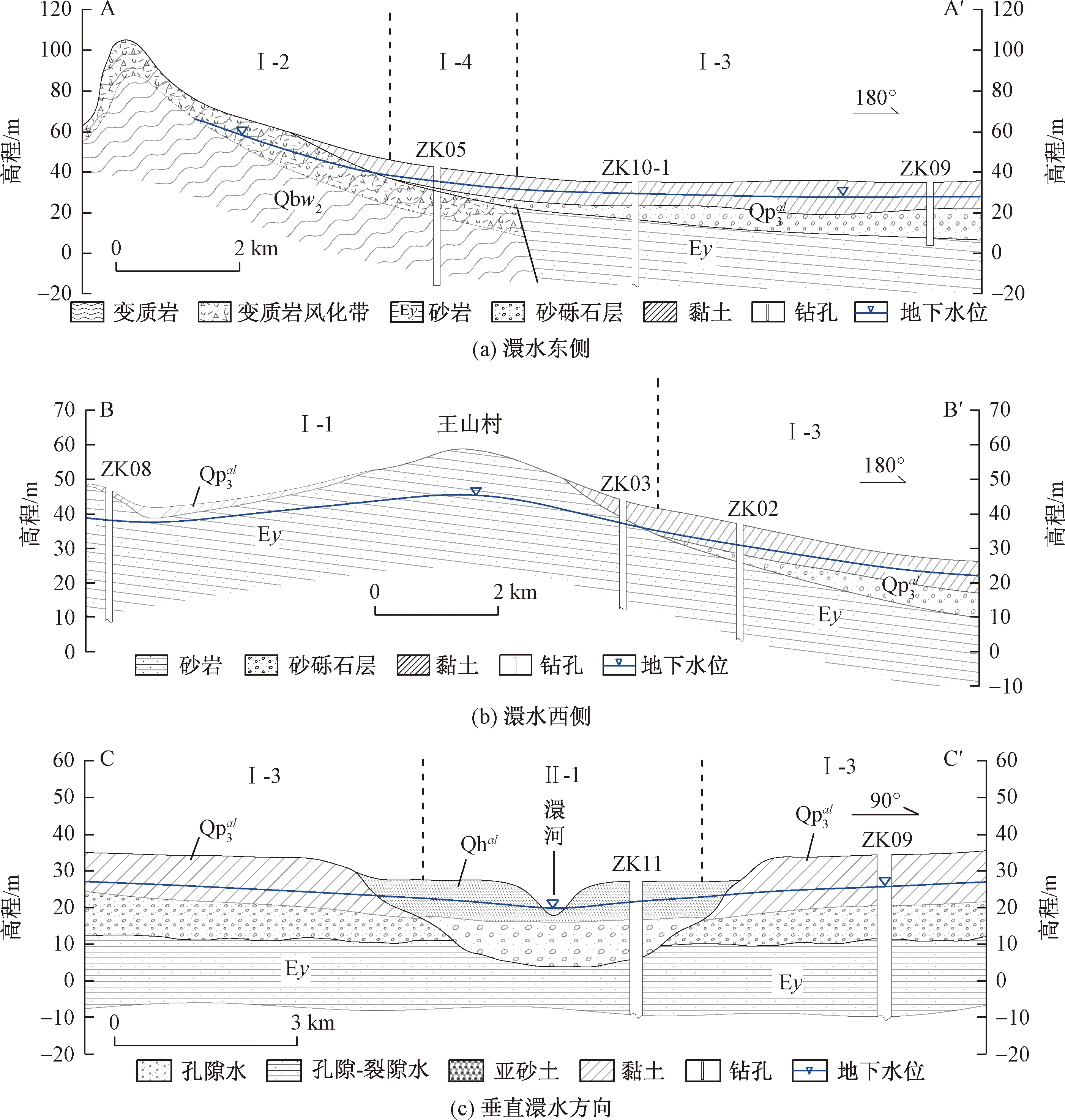

研究区澴水东、西两侧含水层空间结构不一致。澴水以东含水层空间结构剖面图见图2(a),北部垄岗区中元古界青白口系武当群变质岩出露,由北往南,第四系上更新统Qp3al地层逐渐覆盖,地层厚度逐渐增大,Qp3al地层结构由单层的黏土层结构变化为上部为黏土层、下部含砾石层的“二元结构”,砂砾石层逐渐变厚且形成一套稳定的含水层,基底地层由青白口系武当群变质岩变化为古近系云台山组半胶结砂岩、砂砾岩,古近系地层未出露地表。

第四系全新统与上更新统为内叠阶地,即澴水Ⅰ级阶地与Ⅱ级阶地为内叠接触关系,垂直澴水方向,含水层空间结构剖面图见图2(c),含水层结构为上层为孔隙含水层,下层为孔隙-裂隙含水层,垂向上表现为上下叠置关系,含水层之间没有稳定的隔水层。

表2 水文地质结构分区Table 2 Hydrogeological structural zoning

图2 澴水东侧和西侧和垂直澴水方向含水层空间结构剖面图Fig.2 Spatial structure profile of the aquifer to the east and west of Huangshui and in the vertical direction of Huangshui

4 地下水转换关系

4.1 地下水监测

图3 不同含水层水位动态图Fig.3 Dynamic curves of groundwater levels of different aquifers

4.2 含水层水位动态特征

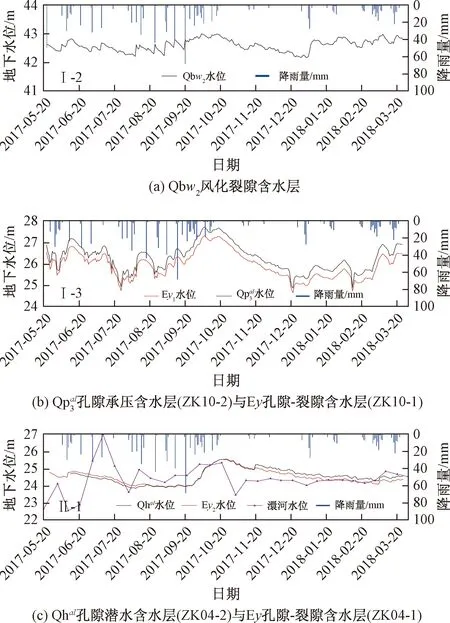

风化裂隙含水层(Qbw2)水位动态变化见图3(a)。风化裂隙含水层地下水位整体变幅不大,地下水位变化受大气降雨影响,水位响应迅速,水位变化较大且不稳定,风化裂隙含水层地下水位变化主要受大气降雨控制。监测期间,受降雨影响,5—11月地下水位受降雨影响呈现波动式上升和下降,11月—次年1月无降雨情况下地下水位逐渐下降,1—3月有降雨情况下地下水位呈现波动式上升,风化裂隙含水层接受大气降雨入渗补给,该含水层空间分布面积小,含水层厚度薄,地下水接受大气降雨的补给有限,含水层调蓄能力较差。

钻孔ZK10-1和ZK10-2位于澴水Ⅱ级阶地,ZK10-2孔监测第四系上更新统孔隙承压含水层水位动态变化,ZK10-1孔监测古近系孔隙-裂隙含水层水位动态变化,该组联合动态监测孔的监测结果表明:孔隙承压含水层和下覆孔隙-裂隙含水层水力联系密切,两层含水层地下水位动态变化规律一致(图3b)。孔隙承压含水层水位一直高于孔隙-裂隙含水层水位,表明两者水力联系密切。第四系孔隙承压含水层向下补给古近系孔隙-裂隙含水层。孔隙承压含水层和下覆孔隙-裂隙含水层地下水位对大气降雨的响应较灵敏,呈明显的季节性动态变化,具体表现为:5—10月的多雨期间,地下水位波动明显。5—6月随着区内降雨量增加,地下水位受降雨的影响呈波动式上升。6—7月区内降雨较少,地下水位呈现快速下降的趋势,并维持在低水位。8—9月地下水位表现为振荡式的波动、水位缓慢恢复。9—10月地下水位快速回升至最高水位。10—12月,区内进入枯水期,降水很少,地下水位持续下降至最低水位。1—2月,地下水位在较低的范围内波动。3月之后随着雨量增多,地下水位逐渐回升。

钻孔ZK04-1和ZK04-2位于澴水Ⅰ级阶地,ZK04-2孔监测第四系全新统孔隙潜水含水层地下水位动态变化,ZK04-1孔监测古近系孔隙-裂隙含水层地下水位动态变化,该组联合动态监测孔的监测结果表明:孔隙潜水含水层和下覆孔隙-裂隙含水层水力联系密切,两层含水层地下水位动态变化规律整体一致,如图3(c),不同季节两者之间的补排关系会发生变化。6月1日—8月15日孔隙-裂隙含水层水位高于孔隙潜水含水层水位,孔隙-裂隙含水层地下水向上补给到孔隙潜水含水层。8月15日—11月15日上下两含水层间水位基本上一致。11月15日—次年4月1日孔隙潜水含水层地下水位高于下覆孔隙-裂隙含水层地下水位,孔隙潜水含水层向下补给到孔隙-裂隙含水层。

4.3 地下水动态变化影响因素

孔隙潜水含水层和下覆孔隙-裂隙含水层地下水位的动态变化特征为:6月1日—10月15日的雨期,地下水位表现为缓慢持续下降的趋势,之后维持在较低的水位波动,期间区内降雨量丰富,地下水位不升反降,表明孔隙潜水含水层和下覆孔隙-裂隙含水层地下水位变化除了受到大气降雨影响,还受到人为开采的影响。且6—10月人为开采地下水是导致水位变化的主要因素。这与研究区农业生产规律一致,研究区为国家级香葱种植出产基地,主要在澴水Ⅰ级阶地上种植。6—10月是香葱种植的主要季节,农业灌溉及香葱清洗用水均采用地下水,开采量大、持续时间长,导致地下水位持续降低。10—11月,农业活动逐渐减弱,地下水位快速回升至最高水位。11—3月进入枯水期,地下水水位波动式下降。3—4月以后受降雨影响地下水位又逐渐波动式上升,总体表现为受降雨影响的动态特征。

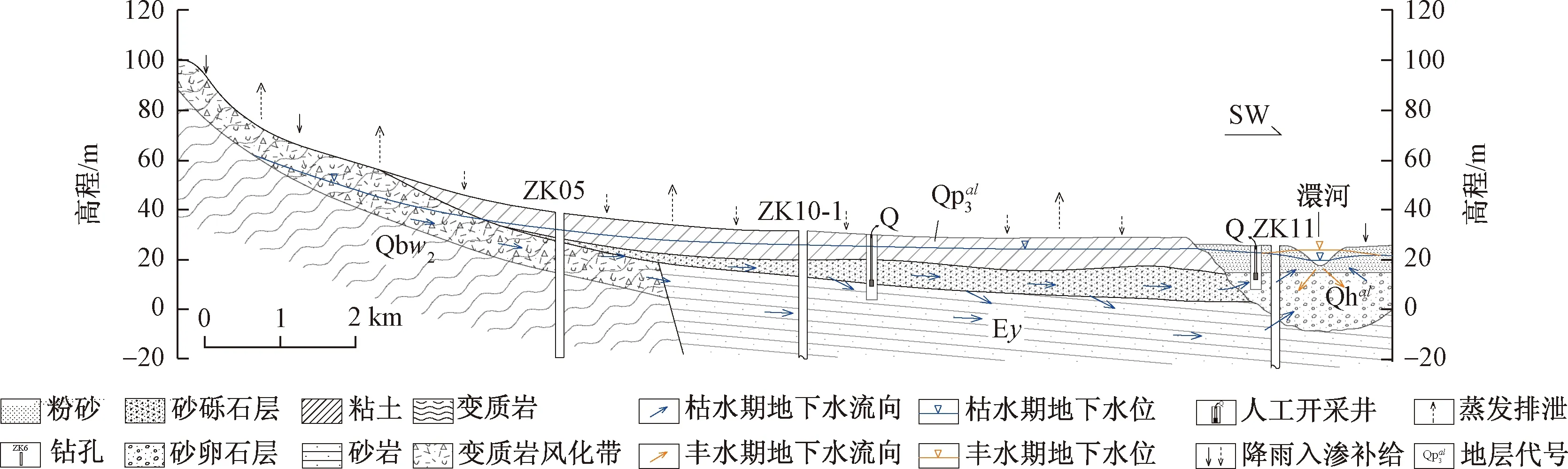

通过对研究区含水层空间结构以及含水层间水力联系的识别,构建研究区地下水补、径、排模式如图4所示。区域整体地势表现为北高南低,东西高中间低,澴水两侧往河床微微倾斜,受地形地貌及含水层结构特征的影响,含水层接受大气降水补给后,总体上由北往南、由东西两侧向中部澴水方向径流排泄。

天然情况下,澴水以东地下水在Qbw2变质岩风化裂隙含水层分布区接受大气降水补给后,总体沿西南方向往澴水运移。进入第四系平原区后,地下水由无压转为承压,并通过侧向径流的方式补给Qp3al孔隙承压含水层或Ey孔隙-裂隙含水层。之后地下水以水平径流形式继续缓慢地向澴水方向径流,运移至Qhal孔隙潜水含水层分布区时,地下水再由承压转无压。孔隙潜水含水层和澴水在不同季节补排关系发生变化,丰水期澴水水位高于地下水水位,地表水补给地下水,地下水继续向南(澴水下游)径流出测区;枯水期地下水水位高于澴水水位,地下水一部分以侧向或垂向补给的方式进入Qhal孔隙潜水含水层后排泄于澴水,一部分地下水继续向南(澴水下游)方向径流出测区;研究区内居民生产生活用水及农业灌溉用水主要来源于地下水,人工开采是地下水一种重要的排泄方式,地下水位除了受大气降雨影响,人工开采是影响地下水水位动态变化的一个重要因素。

图4 研究区含水层之间的补、径、排关系模式图Fig.4 Relationship patterns of recharge, runoff and discharge between aquifers in the study area

5 结论

(1)根据钻探揭示的含水层结构特征,将研究区划分为2个亚区6个小区的水文地质单元。孔隙-裂隙含水层与上部的第四系孔隙含水层之间的水力联系密切,位于澴水Ⅰ级阶地(排泄区)Qhal孔隙潜水含水层与下覆Ey孔隙-裂隙含水层之间互为补给和排泄,位于澴水Ⅱ级阶地(径流区)Qp3al孔隙承压含水层地下水持续向下补给到Ey孔隙-裂隙含水层。

(2)研究区地下水水位动态变化受大气降雨和人工开采双重影响。风化裂隙含水层地下水位动态主要受大气降雨控制;孔隙含水层和孔隙-裂隙含水层在丰水期地下水位变化受到大气降雨与地下水开采活动的双重影响,人为开采是控制地下水位动态变化的主导因素。澴水与地下水间补排关系在不同季节是变化的,降雨集中的6—10月,澴水水位高于孔隙潜水含水层地下水位,澴水补给地下水;10月—次年3月澴水水位低于孔隙潜水含水层地下水位,地下水向澴水排泄。

(3)研究区地下水在山前接受降雨入渗及风化裂隙水侧向径流补给为主,以水平径流的形式经古近系孔隙-裂隙含水层及第四系孔隙承压含水层往澴水方向运移,孔隙承压含水层水沿途向下补给孔隙-裂隙含水层,在枯水期,Qhal孔隙潜水含水层作为地下水排泄通道进入澴水,古近系孔隙-裂隙水与上覆第四系孔隙水联系密切、互为补给,共同构成具有统一水力联系的垂向多层结构的含水系统。

综上所述,云应盆地东北部独特的含水层结构决定了第四系孔隙含水层以及红层裂隙-孔隙含水层接受降水补给的条件较差,地下水可开采资源量总体较贫乏,应根据水资源空间分布特点确定城镇化发展规模,严格限制耗水型的生产或服务型的企业。重点利用区域地表水资源,适度开发地下水资源是水资源规划的基本原则,应增加小型微型水利工程,同时与地下水资源的分布条件相结合,统筹配置水资源,推进农业节水灌溉工程,实现水资源可持续利用。