《京报副刊》“青年必读书”推荐书目分析

刘月兰

(陇东学院历史与地理学院 甘肃庆阳 745000)

王鸣盛有言“目录之学,学中第一紧要事”,由此可见目录的重要性。晚清以来,注重文史典籍的推荐书目频频出现。1876年,张之洞刊布《书目答问》,着眼于为有志治学之士指引读书门径,对后来者产生了极大的影响。1896年,梁启超撰成《西学书目表》4卷,札记1卷,对译书作编目、评价和推荐。1902年,梁启超著《东籍月旦》对日文新刊书作简单介绍。1920年,胡适开列《中学国学丛书》目录,列举古籍31种。1923年,胡适、梁启超列出各自的“最低限度之必读书目”,并引发了一场大争论。1924年,章太炎在《华国月刊》第二期第二册上发表《中学国文书目》,收录39种古籍。1925年初,《京报副刊》发起征求“青年必读书”的活动,推荐书目热潮达到了一个顶峰[1]。“青年必读书”征文刊发后,引起诸多争论,当今学者对此问题多有关注并阐述。多数学者认为“青年必读书”活动引起了社会的广泛关注,该活动与国故整理、新式教育和启蒙救亡等问题密切关联,深入研究对于认识当时的思想、学术和社会有重要意义①。本文以资料汇编《青年必读书》为基础,结合《京报副刊》影印本及其他史料,详细分析78篇书目,希冀以此为切入点系统分析“青年必读书”推荐书目出现的原因,并从中认知政局、社会思潮对推荐书目的影响。

1 《京报副刊》“青年必读书”征文刊发

自1840年以来,中西之间的强烈反差,一直刺激着国人不断加快向西方学习的步伐,从太平天国运动、洋务运动、戊戌维新到辛亥革命,无数仁人志士始终走在“救国”与“启蒙”的路上。1912年中华民国的建立只是从形式上推倒了皇帝与专权,并没有真正解决中国社会的问题。随着时局的变化,中国的境遇不是“走向清明,而是愈亦黑暗”。先进的知识分子继续探索救国救亡的道路,他们在艰苦的环境中不屈不挠地奋斗。在此前后,以大学教授、国内青年学生和留学生为代表的一批新式知识分子逐渐成长起来。

1918年10月5日,邵飘萍创办《京报》,其定位是“供改良我国新闻事业之试验,为社会发表意见之机关”[2]。该报问世一个月后,日销量即达到4 000份。《京报》自创刊后,陆续创办了10余种副刊,《京报副刊》就是其中的佼佼者。《京报副刊》创刊于1924年12月5日,主编为孙伏园。《京报副刊》自创刊后,每日一期,每期八版,独立装订,有自己独立的报头,并单独订购,而不随报附送[3]98。《京报副刊》的撰稿者有鲁迅、刘半农、王森然、徐志摩、俞平伯等人,他们宣传进步思想,提倡民主与科学,吸引了一大批有志青年[4]。《京报副刊》也由此成为民国时期的四大副刊之一。

1925年1月4日,《京报副刊》头版发表启事,刊出《一九二五新年本刊之二大征求Δ青年爱读书十部Δ青年必读书十部说明》公开征求“青年爱读书十部”和“青年必读书十部”书目,其中后一项由《京报副刊》编辑部“备券投寄海内外名流学者,询问他们究竟今日的青年有哪十部书是非读不可的”。征求书目的启事在《京报副刊》上连续登载近一个月。胡适、梁启超、周作人、李小峰、徐志摩、潘家洵、马裕藻、江绍源、朱我农、周树人、林语堂、顾颉刚、俞平伯等学者纷纷寄出了自己的“答卷”。自1925年2月11日至4月9日,《京报副刊》以收到先后为序,全文刊发78位先生开列的青年必读书目[5]5-19。在征求和刊发的过程中,许多读者来稿各抒己见,围绕着“青年”“必读”“十部”等问题展开论争;特别是鲁迅等人的“白卷”书目刊出后,论争更趋激烈,各种观点的文章竟达60余篇。

2 “青年必读书”推荐书目数据统计

“青年必读书”征文活动不仅收到78位推荐者的“答卷”,而且推荐书目数量较多且差异较大,引起了不小争议。

2.1 推荐者的差异

据统计(统计资料主要来自于《青年必读书》一书),78人推荐书目746本②。其中,林语堂先生选书最多,推荐国学必读书10部,新学必读书(外文书)10部,共20本;其次是吴镜茳先生,推荐14本/类中文书,1本/类外文书,共15本/类;排名第三的是顾颉刚先生,推荐13本中文书,1本外文书,共14本,并命名为“有志研究中国史的青年可备闲览书十四种”[5]56。虽标推荐10本书但实际只有2本的学者有两位,徐旭生先生推荐的是《几何学》和《论理学》,刘奇先生推荐的是《进化与人生》和《上下古今谈》。一本也没有推荐但仍登报刊出的学者有三位,江绍原先生“不相信现在有哪十部左右的书能给中国青年‘最低限度的必需智识’”,认为“所能征求到的,不过是一些‘海内外名流硕彦及中学大学教员’爱读书的书目而已”[5]17。鲁迅先生直言“从来没有留心过,所以现在说不出”[5]19。俞平伯先生认为“青年既非只一个人,亦非合用一个脾胃的;故可读的,应读的书虽多,却绝未发见任何书是大家必读的。”故“只得交白卷”[5]53。三人交白卷,鲁迅先生的白卷尤为引人注目,在当时引起激烈争论。这场论争一直延续到今天,成为“争了八十年尚无定论的一场学界公案”[5]2。

就目前作者所能收集掌握的资料看,在78人中,43人的年龄、41人的职业、36人的籍贯可以基本确定。在可以推断年龄的43人中,出生于1894年及以前的推荐者有24位,出生于1895年③及以后的推荐者有19人,年龄最大者当为吴镜茳先生,时年78岁。在可以推断职业的41人中,从事教育及相关工作者21人,从事编辑工作者7人,从事政党工作者6人,在校读书的学生4人,其他3人(赋闲在家吴镜茳,和尚释太虚,诗人刘梦苇);41人中,曾经赴日学习者9人,赴欧美学习者7人。在可以确切查找到籍贯的34人中,浙江籍13人,江苏籍4人,安徽籍、湖南籍、广东籍各3人,山西籍2人,福建籍、甘肃籍、四川籍、陕西籍、河南籍、河北籍各1人。从性别看,女士1人(秦黄胤女士),男士77人。在78人中,不仅有胡适、梁启超、周氏三兄弟等大学教授、报界人士参与其中,而且刘梦苇、丁梦贤、周长宪等青年知识分子热情度极高,同时易寅村、汪精卫、杨四穆、安世徽等党派人士亦积极参与。

由上可见,推荐书目的人数较多,先后有78人列出了自己的书单。推荐者来自不同的地域,浙江、江苏、安微、湖南、广东等省人数较多,这与近代以来中国经济、新式教育的发展特点密切相关。其中浙江籍人数最多,这与孙伏园为浙江人有一定的关系。正如桑兵所言“中国为人情社会,而且实际上地缘较血缘作用更大,同乡同学又是维系人情的重要纽带,这种感情因素往往制度化为社会组织功能”[6]。推荐者年龄跨度大,最年长者78岁,年轻者为在校大学生,相差接近60年,年长者与青年所占比重相差较少;推荐者性别差异表现明显,78人中仅有一位女性。推荐者职业相对集中,教师、编辑及学生的比重较大。这是因为投票基本限于《京报副刊》编辑部“备券投寄海内外名流学者”,并“希望热心教育的学问家著述家和全国的中学教员大学教员投票”。1月29日《京报副刊》又刊发《启事》,提到青年必读书“仅收到胡适之梁任公周作人诸先生等数票,全国热心教育诸公,无论收到本刊的公启与否,务望从速选填赐下,不胜盼祷”。此后,热心关注此事的不少青年学生投函给编辑部,表明看法并列出自己的书目。

2.2 推荐书目的复杂性

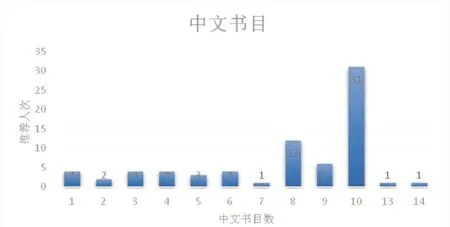

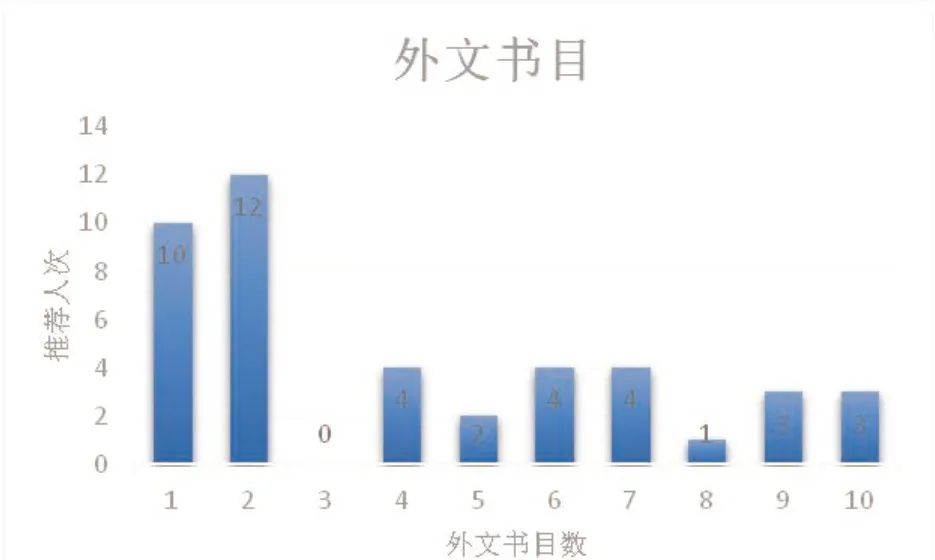

在78人推荐的746本书中,中文书544本,外文书202本。有27人推荐的书目全是中文书,有31人推荐了10本中文书;有2人推荐的书目全是外文书(潘家洵、周建人),有3人推荐了10本外文书,推荐1~2本外文书者有22位。78人次与中文外文书目数关系详细如图1和图2所示。

图1 推荐人次与中文书目数量图

图2 推荐人次与外文书目数量图

在中文书中,古人著作291本,占53.5%,时人著述④253本,占46.5%。古今书籍之间的差距并不大。

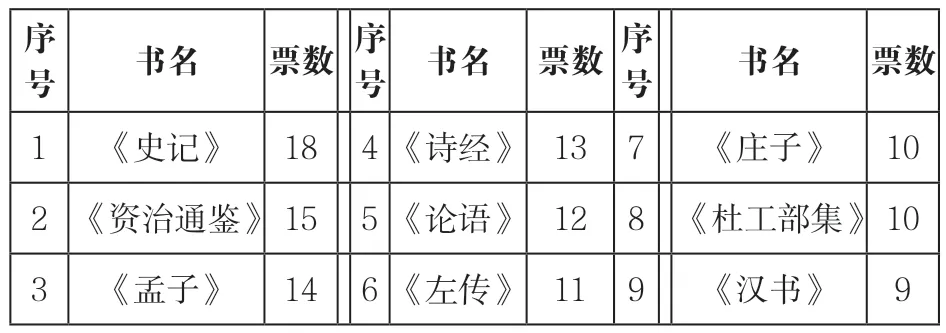

在古人著作中,9人以上推选的书籍⑤共有9本。《史记》得票数最高,《资治通鉴》次之;《资治通鉴》成书最晚,距今有900余年历史。详见表1。

表1 9人以上推选的古人著作一览表

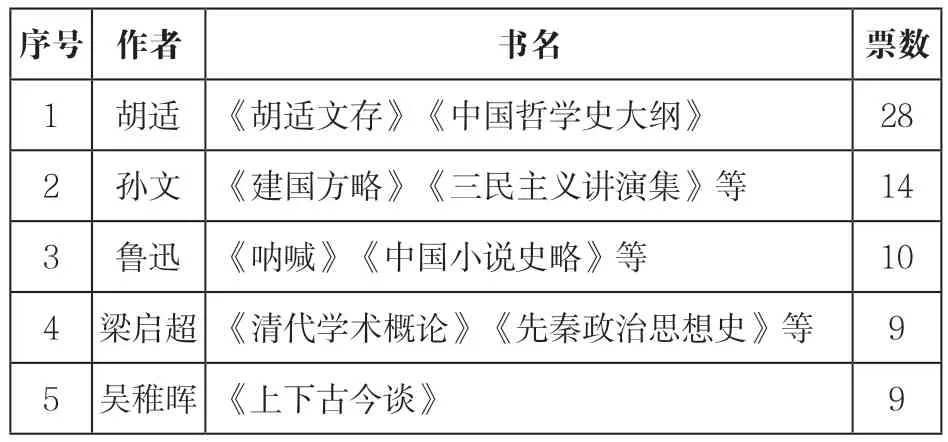

时人著述中,有9人以上推选的作者共有5位。其中,胡适的两本书得票数最高(各14票),总计28票。孙中山的著作次之,14票。上述5人中,吴稚晖最年长,时年60岁;胡适最年轻,时年34岁。孙中山、吴稚晖为国民党人士(如表2所示)。

表2 9人以上推选的时人著述一览表

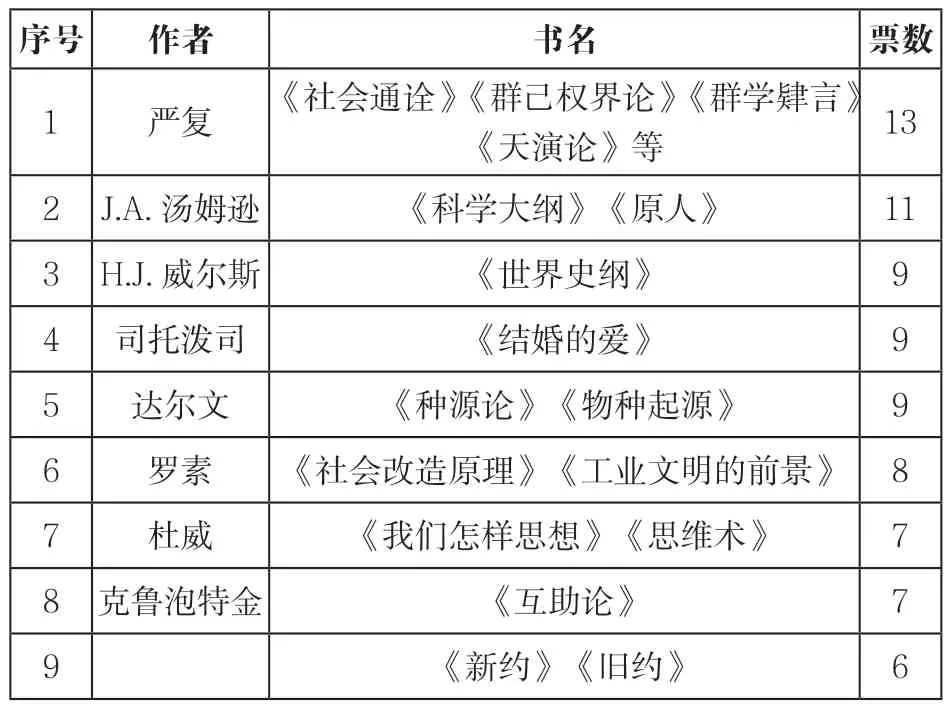

在外文书中,既有原著也有译书,6人以上推选的作者共9位,原著以J.A.汤姆逊《科学大纲》得票最高,译著以严复所译诸书为代表(如表3所示)。

表3 6人以上推选的外文书籍一览表

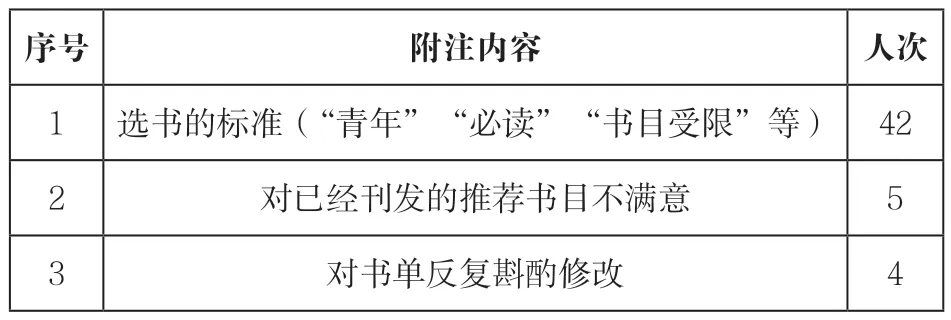

值得注意的是,在《京报副刊》刊发的78份答卷中,只列书单无任何附注说明者27人,附注说明者51位。附注说明的文字有多有少,但其关注的重点基本一致(如表4所示)。

表4 附注说明内容一览表

由上可见,推荐书目数量较多,共有746本。书目范围较广,不仅仅局限于国学书目或外文书目,而是中西兼有,古今皆有。书目内容异常丰富,自然科学、社会科学、人文科学等无所不包。值得注意的是,在中文著作中,时人著述与古人著作的比重相差并不大;外文书中,严复所译诸书受到广泛关注;推荐者在列举书单时,对“青年”“必读”“十部”等表达了自己的忧虑与思考。

孙伏园的本意是“‘青年必读书’这个观念在无论那一个教员的脑筋里大概都有罢……现在我就想把他们各家的意见汇集起来,使全国的青年学子知道……希望将来求得的结果,能给全国的教育家和青年们一个参考”[5]184-185。但是,推荐书目的巨大差异却使得青年们并不满意,他们认为“害多而利少”,“国故堆堆,我认为无待多人去漫游的必要,尤其是现代的青年”[5]220。面对困惑、不解或质疑,孙伏园在坚持立场的前提下,尽可能地将各种观点、争论在《京报副刊》上发表,并认为这“于青年读书的帮助亦是不小的”[5]202。

3 “青年必读书”推荐书目与政治社会现实

虽然“青年必读书”推荐书目广受争议,但是推荐书目的出现及其复杂性并不是孤立的、偶然的,它与当时的政治社会现实有着较大的关联。

3.1 从严格意义上讲,“青年必读书”推荐书目并不能算是真正意义上的完备书目

目录也称书目,是一批相关文献的著录,是按照一定的次序编排组织而成的一种揭示和报导文献信息的工具。推荐书目,亦称选读书目或导读书目,是针对某一特定读者群和特定的目的,围绕某一专门问题,对文献进行选择性的推荐,以指导自学或普及知识而编制的书目[7]。推荐书目是书目类型中最活跃、最有生气的一个类型,它具有选择性、引导性、评介性等基本特征[8]。从上述概念分析,“青年必读书”推荐书目并不完备。

一是发起人对“青年”“必读”“十部”等并没有明确的解析与严格的要求,推荐者亦有自己的考虑,选择了自认为“最优秀、最必须、最基本的文献”,未能全面考虑青年的专业、特长、兴趣、爱好、文化程度等。由前文可知,78人推荐的书目数量从0本到20本不等,推荐者对“青年”“必读”“十部”等亦有自己的忧虑和思考,78份答卷各有特色,以至于读者发出“其中诸君所选,或滑稽,或讽刺,或端庄”的感慨。

二是推荐书目中书名、作者、出版社、出版时间等必备信息不完备。《京报副刊》刊发的78份答卷中,书名、作者、出版社、出版年代等信息齐备者较少,少数答卷中有书名、作者及出版社,相当一部分答卷中只有书名,有些书名亦不规范。上述问题在中文古书中尚不多见,但在中文今书和外文书中比较常见。如《建国方略》(孙文著)、孙中山建国方略、孙中山所有著作等;再如《世界史纲》—H.J.威尔斯、史纲、英威尔斯著、威尔士的《历史大纲》、威尔斯史学大纲、韦尔斯史纲等,推荐书目的粗糙由此可见。

三是推荐者大都未言明选书的原因与青年学习时应采用何种科学方法,应当掌握哪些内容和基本问题。关注“青年必读书”征文的青年也注意到此问题。他们在写给孙伏园的信中提出“恳请贵报诸位先生们将所选的书籍写几段短评,并将所以选它的理由指示出来”,“我希望先生给青年们把不同的必读书目的选择和判断的方法详细指出(假设几种观察点),并对于其结果统计,归纳而解释之,最好对于全书的大意,作者的身世、售处及价目也略加介绍(尤其是外国著作)。”否则“照这样下去青年人仍无所从,仍然弄的头脑无着”[5]205。由此可见,“青年必读书”推荐书目在帮助青年确定阅读目标、缩短书籍与知识需求间的距离、节约时间和精力的效果上并不明显。

3.2 “青年必读书”推荐书目的出现与新式教育、出版业的发展密切相关

《京报副刊》的阅读者不仅有经常在报纸上发表作品的学者、编辑,还有一个重要群体,那就是在五四运动前后成长起来的青年知识分子群体。1920年,《新青年》编辑部移往上海,《新潮》的主编们出国留学,新文化文坛上暂时出现了空白。这一时期,报纸副刊在很大程度上承担起了传播新思潮、发表新文学实绩、启蒙新青年的任务。20年代的报纸副刊也都自觉地把青年学生作为自己的想象读者[3]153。《京报副刊》在推出时,也把满足学生的阅读要求作为创刊的宗旨:“近年来我国新闻纸之一大缺点,为学艺趣味之益行淡寞,一般学子,颇感痛苦,本报因欲满足此种需求……增加《京报副刊》一张”[9]。

辛亥革命后,中国的教育事业有了很大发展,北京大学、清华大学、女子师范大学、交通大学、中国大学等校址在北京的高等学府纷纷创建或扩建。1922年,壬戌学制放宽了设立大学的规定,一些专门学校纷纷升格为大学。据《申报》记载,1926年,北京的国立大学增加到9所,地方则有南京东南大,广州广东大,天津北洋大学,上海南洋、同济、政治大,云南、陕西、四川、湖北、湖南、河南、山东、河北、奉天等省均设立大学……另外教会大学在非基督教运动后也提倡中国化[10]。随着学校数量的增多,在外求学的人数也大大增加。以1925年为例,北京的大专和专科在校生为36321人,与1916年的17241人相比,增加了1.1倍,大学及专科毕业生人数也呈上升趋势,1926年达2841人,比1921年的1428人增加了近一倍[11]。

辛亥革命尤其是五四运动以来,中国纸质图书数量剧增。根据杨家骆对中国历代著作的统计,1368—1644年中国平均每年产生著作51种,1912—1937年5月中国共出版新著71 680种,平均每年出版新著2 811种,比明代的平均年产著作数增长了55倍[1]。

此时,以青年学生为代表的读者对于诸多的书籍,难以选择。青年们表示“现在爱读书的青年们,大率都是苦于不知读什么书,苦于无人介绍给书读”,希望“先生尽量地采访咨询,精密地研究,叫它早日发表,使吾人得着一块指路碑,不致枉钻黑洞,空耗脑力”[5]186。也有人指出,面对数目繁多的各国哲学、社会科学、文艺、自然科学书籍以及史籍地志等,应加以整理重编,“无论中国学术、西洋学术,似乎在近期,中国至少应有如十八世纪法国狄德罗学典及一个半世纪中曾出十四版之大英百科全书一部,以为知识上饥贫与普及之食粮”[12]。

正是在新式教育发展、出版物激增的背景下,《京报副刊》的孙伏园敏锐地找到了引起知识分子及青年学生感兴趣的话题,“青年必读书”推荐书目应运而生。但是数量多、内容异常丰富的必读书目,究竟对青年读书能够起到多大的指导作用,或者说究竟能在多大程度上实现书目推荐者的初衷,很难界定。1925年胡适自己也承认,不同的专家所开的“青年必读书”,因为个人的见解不同,个性不同,爱好不同,各人所选的书目只能代表各人的嗜好,没有多少共同的标准[13]。

3.3 “青年必读书”推荐书目的复杂性与当时的政治社会现实有较大的关联

孙伏园发起此次书目征集的目的,似也不仅仅是为青年提供一份书目那么简单。从有学者认为孙伏园、董鲁安效仿《新青年》上演“双簧戏”来看,在胡、梁二人“整理国故”、制定“最低限度的国学书目”的大背景之下,本次“青年必读书”的征集活动有其更深远的意图和更明确的针对性。无论是鲁迅突然抛出的“少看竟不看中国书”的言论,还是孙伏园精心安排的“双簧戏”,都显示出《京报副刊》此次的“青年必读书”征集,是对于两年前梁启超、胡适发起的“国学必读书目”以及其背后所代表的古/今、中/西之争的回应[14]。

《史记》《孟子》《论语》等书得票较多,从一个侧面反映了中国读书人珍重古典基础的心理。长期以来,中国学人强调辨章学术、考镜源流,以上这些著作,真正是中国学术之源。《史记》《资治通鉴》《汉书》等史书的高票入选可见“以史为鉴”对学人的影响,其内含的是对当时中国现实状况的忧虑与思考。这些“古典名著,都反映出古代生活与文明,并历代而下,不断被加入新的阐释和理解,其影响一直延伸到今天,而许多求知活动所涉及的领域正是依靠这些阐释和理解建构起来的”[15]。

五四新文化运动中,陈独秀等人公开举起“民主”“科学”的大旗,“科学”“民主”等观念深入人心,“科学救国”思想引起社会的广泛重视。胡适、鲁迅作品的高票入选与他们在五四新文化运动中的作用和影响有密切的关系;梁启超《清代学术概论》等书的入选与其学术价值有较大关系;吴稚晖的《上下古今谈》的入选与时人对科学的重视密不可分。《胡适文存》于1922年出版,在当时产生了很大的影响,今人钱基博甚至把它对社会的冲击比作是当年的《新民丛报》。刘梦苇在推荐《科学大纲》时指出,“科学万能的迷梦固已不能成立。然而科学之形成现代文明,与影响我们日常生活是无可讳言的实事。纵不想为一个科学之家,为了现代人之一员,对于科学常识,便不能一点没有”[5]104。

孙中山著作的高票入选更加值得注意。《建国方略》《三民主义讲演集》等书得到14票推荐,这与书籍自身的价值、与孙中山始终致力于救中国的努力、与国民党人的宣传有关,更与时事有密切的关系。1923—1924年的国民党改组和联俄、容共政策,不仅从根本上改变了国民党在全国的形象及其在全国思想学说的地位,也改变了其成员组成和领导核心。国民党提出的“打倒列强、除军阀”的口号正是五四运动“外抗强权、内除国贼”口号的直接传承,亦契合民间大众的民族主义情绪[16]。国民党重新崛起后,十分注重宣传的作用,对民众的影响迅速扩大。1924年9月,第二次直奉战争爆发,10月冯玉祥发动北京政变,同时电请孙中山入京共商国是。11月,孙中山接受邀请并发表《北上宣言》,年底孙中山抱病入京。1925年3月12日,孙中山在京逝世。孙中山的行程与活动广受时人关注,国民党人随机展开多方宣传。《京报副刊》“青年必读书”征文活动时间恰与孙中山北上、病逝时间相交叉,对孙中山著作的入选有一定的影响。此外,《响导》周报与马克思的《唯物史观》《经济史观》等书籍有多人推荐,这与中国共产党人的宣传有一定的关系。总之,这批时人著述,或者有着对时代和社会的关照,或者深蕴着对学术价值的追求,体现了思想的转型和现代学术的建立[17]。

外文推荐书目中,严复的译作排在第一位。近代以来,在列强入侵、国家衰败的压力下,中国亟需一种主张社会变化的理论来引领国人的思想和行为。中国先进知识分子的探索主要有两类,一是通过借助西方外来文化对中国传统文化的解释范式进行理性重构,形成一种新的社会变革理论;二是直接借用西方外来文化中的社会变革理论达到改造中国的目的[18]。严复、康有为、梁启超、谭嗣同等大批先进知识分子睁眼看世界,向西方学习改造社会的方式方法,他们主要通过阅读外来读本、译介等方式参与其中。社会进化论正是伴随着西方经典著作传入中国。而中国先进知识分子在这一阶段也开始由被动地接受转变为能动译介一些社会进化论名著。其中以严复译著《天演论》最为突出。对刚刚经历甲午之痛的中国人来说,《天演论》中所蕴含的“物竞天择,适者生存”的原则对中国先进知识分子产生极大的冲击”,极大地影响了其后知识分子对中国社会改造方案的探索。

总之,孙伏园发起“青年必读书”征文的初衷是想“给全国的教育家和青年们一个参考”,其背后的问题指向来自对“新青年”思想状况的担忧。这一活动主要在1925年1月到4月间进行,正值北洋军阀混战、国共两党第一次合作、孙中山北上并于京逝世之时。“青年必读书”推荐书目的出现与其巨大的复杂性正是当时政治社会的一种综合反映,它不仅与新式教育、出版业的发展密切相关,而且深受启蒙救亡、中学西学、人文知识与科学精神等思潮的影响。推荐书目与国家存亡问题相交织,显现出推荐书目的复杂性和社会性。

注释:

① 2006 年出版的《青年必读书》资料汇编与2016 年出版的《京报副刊》(7卷影印本)为此问题的深入探讨奠定了资料基础;徐雁平认为国学推荐书目在20 世纪20 年代的频频出现,是一个独特的“文化事件”,它们与国故整理、新式教育和启蒙救亡等问题密切关联,具有多义性和复杂性。刘超认为“青年必读书”活动包含着大量的历史信息:作为一种社会的要求,“读中国书”表现出不同的取向;时人著述的影响明显上升,“中国书”不再是个笼统的概念。钱昆认为在五四新文化运动的背景下,两大征求活动的结果体现了当时人们对经典阅读的理解与看法,对今天的阅读推广工作仍有借鉴意义。钱昆的论文对“两大征求”书目资料进行对比分析,发现《京报》对于爱读书票的统计结果数量有误;对鲁迅选目所引起的论辩资料进行了再次梳理,厘清了学界对于这份书目的一些不准确的看法。此外在《20 世纪20 年代北京的文化空间》《孙伏园评传》等书中,亦有一定的论述。

② 作者为了尊重当时开列书目的原貌,也为了统计方便,将《论语》和《四书》作为两本书列出,同样《建国方略》和《孙中山著作》分列。

③ 以1895 年为界有以下考虑:一是1925 年至1895 年刚好30 年,30 岁基本符合“青年”年龄界定的上限;二是孙伏园出生于1894 年;三是1895 年是中日甲午战争中国战败、《马关条约》签订之年,对国人刺激尤甚,在中国近代史上具有特殊意义。

④ 古人著作与时人著述的划分以1840 年为界限,以作者成书的年代及其主要活动为判断依据。

⑤ 因推荐书目中书名、作者、出版社、出版年代等信息不全,故作者为了统计方便,在中文古书中以书籍为主统计票数,在中文今书和外文书中以作者兼书籍的方式统计票数。