上海市青浦区社区居家与机构住养老人生活质量比较分析

蒋曼 徐静 史野 蒋晓春 宋阳 李星辉 王颖

1 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院医务部,上海,200000; 2 复旦大学公共卫生学院 上海,200032;3 上海市青浦区卫生和计划生育委员会,上海,201700

生活质量(Quality of life,QOL)是指生活在不同文化和价值体系中的个人对于其目标、期望、标准以及所关注的问题有关联的生存状况的主观体验[1]。我国正经历着世界上规模最大、速度最快的人口老龄化进程[2],建立有利于老年人健康的社会支持和生活环境,维护老人的生活质量既是健康老龄化的内在要求,也是社区居家与机构养老提供高质量养老服务的宗旨。上海是我国最早进入老龄化社会的城市,也是全国首批开展长期护理保险试点的15个城市之一。本研究通过对比上海市青浦区社区居家与机构住养老人的生存质量、慢性病患病情况、生活自理能力等,探讨影响两类人群生活质量的因素,为社区居家及机构养老服务的发展提供策略建议。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

纳入对象为60岁及以上的上海市户籍老人。采取分层随机抽样方法,于2017年6月-2017年8月从青浦区东、中、西三个片区各随机抽取一个样本街道开展入户调查,共计调查380名社区居家老人,回收有效问卷377份,问卷有效率99.2%。此外随机抽取三个片区所辖范围内的养老机构共3家,分别按照名单姓氏随机抽取其中140名调查对象开展入户调查,回收有效问卷134份,问卷有效率95.7%。

1.2 研究方法

设计调查问卷,具体调查内容与工具包括:①一般人口学特征:性别、民族、文化程度、婚姻状况、子女个数等。②慢性疾病患病情况:过去半年是否患有慢性病,目前患有的慢性疾病。③生活自理能力:采用基本日常生活活动(BADL)量表与工具性日常生活功能量表(IADL)开展测评[3]。④生活质量:应用SF-36简明健康测量量表,身体健康良好的人群总分区间为117-141分[4]。量表包括躯体功能、心理健康、情绪功能、疼痛、总健康、活力及生活功能等36个条目,总评分得分越高代表生活质量越好[5]。

1.3 统计学方法

采用Epidata3.1进行双录入,用SPSS22.0进行一般描述性分析、单因素方差分析、秩和检验、多元线性回归分析。P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象一般情况

社区居家养老与机构养老对象中,女性占多数,分别为215人(57%)与90人(67.2%);机构养老对象中年龄在80岁及以上的对象占比接近八成,远高于社区居家老人。社区居家养老对象的文盲率为41.1%,且大专及以上学历人群占比34.5%,均高于机构养老对象;机构养老服务对象中丧偶的比例高达78.4%,远高于社区居家养老对象的33.4%;超过8成的机构养老对象曾经从事(非)农业劳动,高于社区居家养老对象的61.8%;退休金收入方面,社区居家养老服务对象中每月退休金≥3000元的比例为24.4%,远高于机构养老对象中的9%。见表1。

2.2 社区居家与机构住养老人慢性病患病、生活自理能力与生存质量情况

67.4%的社区居家老人与71.6%的机构住养老人在过去半年患有慢性病。49.6%的社区居家老人与56.7%的机构住养老人患有1-2种慢性疾病;14.3%的社区居家老人与13.4%的机构住养老人患有3-4种慢性病。慢性病患病率较高的三种疾病均为高血压、心脏病、糖尿病。

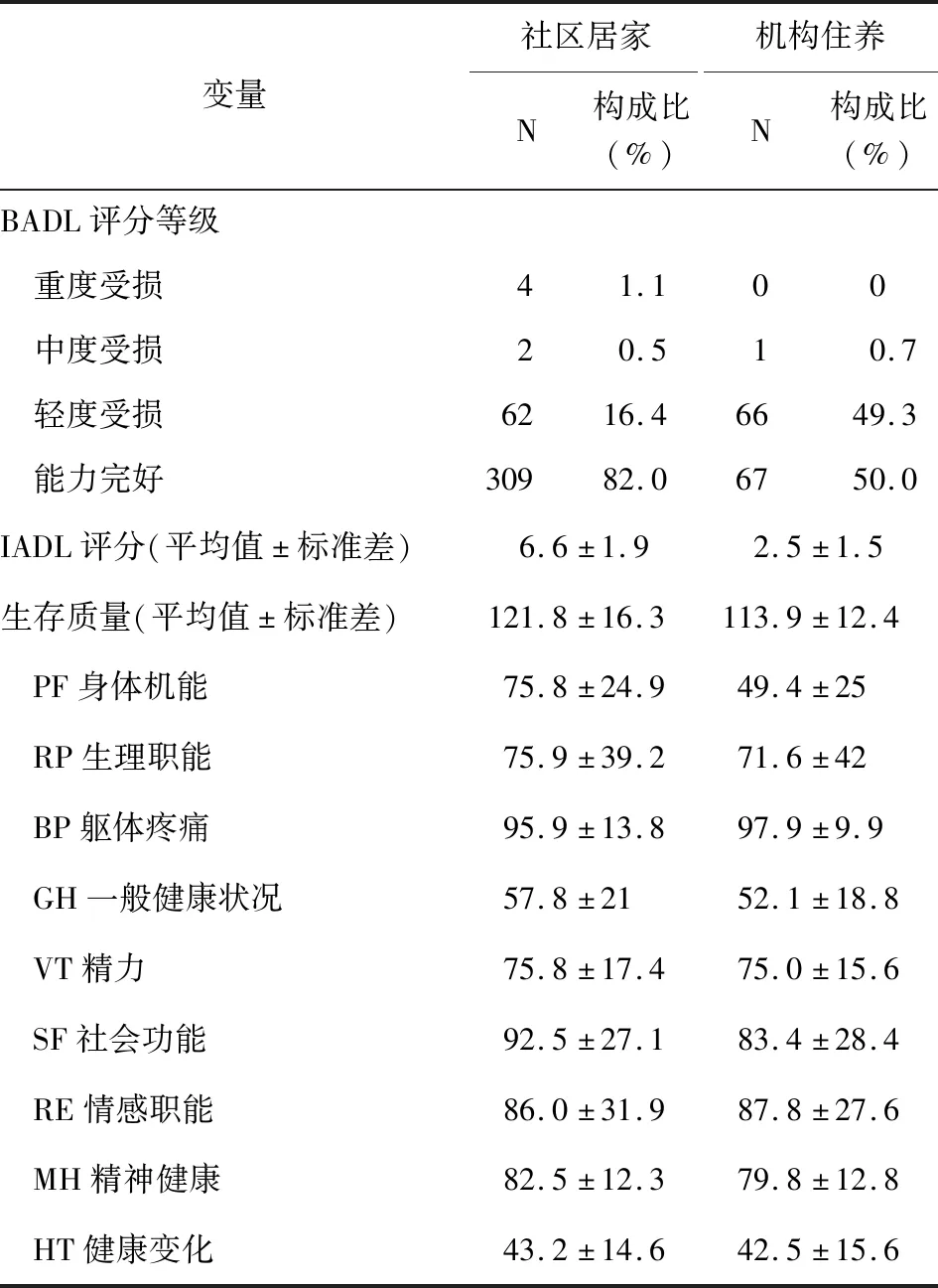

机构住养老人轻度及中度能力受损的占比为50%,远高于社区居家老人的16.9%。社区居家老人的工具性日常生活功能量表(IADL)评分为(6.6±1.9)分,高于机构住养老人的评分(2.5±1.5)分,即社区居家老人具备更好的工具性生活活动能力。生存质量评分方面,社区居家老人在身体机能、生理职能、一般健康状况、精力、社会功能、精神健康、健康变化方面的评分均优于机构住养老人。见表2。

2.3 社区居家与机构住养老人生存质量影响因素比较

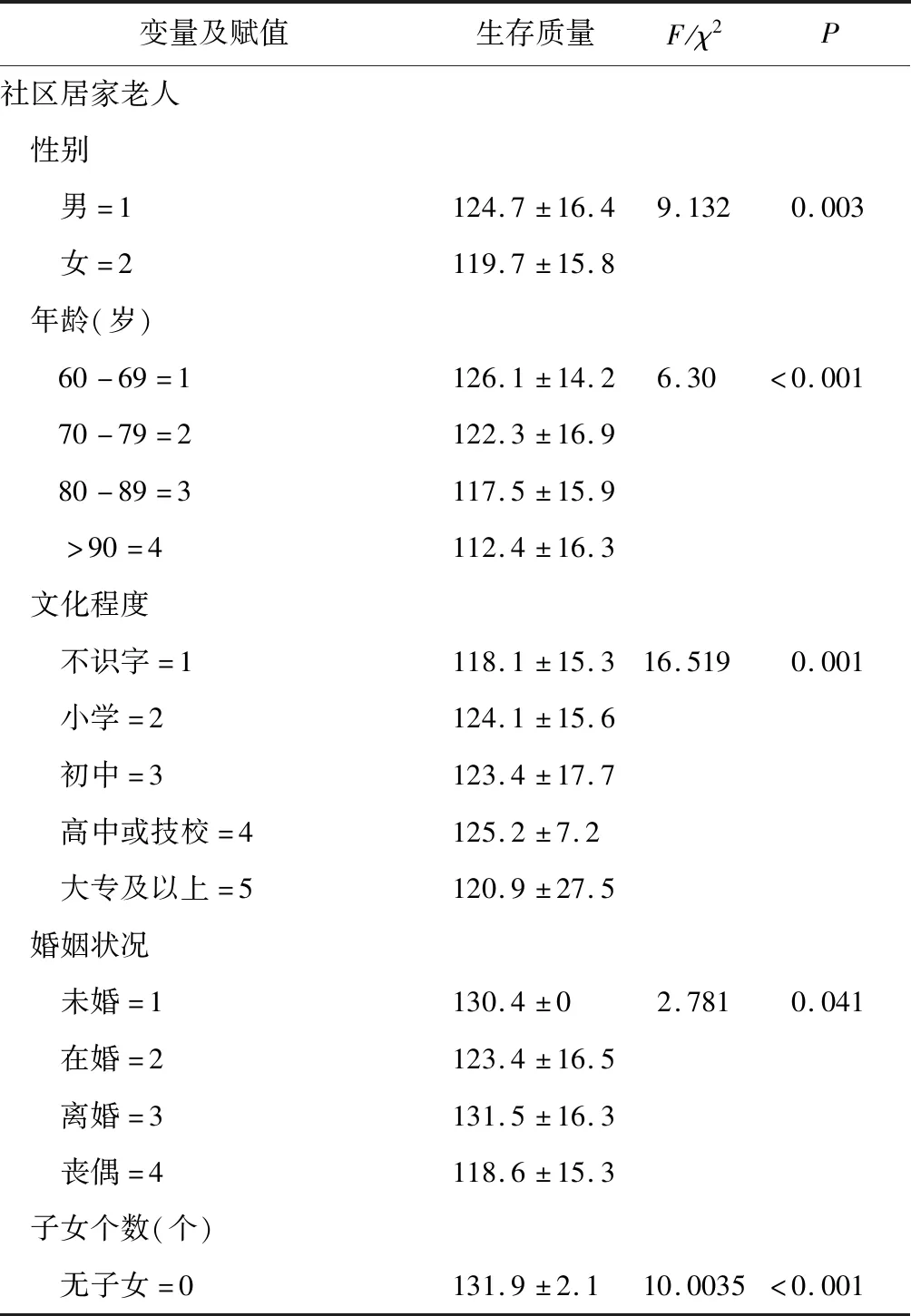

对社区居家老人与机构住养老人的生存质量分别进行单因素方差分析或秩和检验,发现社区居家老人对象中,不同性别、年龄、文化程度、婚姻状况、子女个数、曾经职业、医疗保险、每月退休金、患慢性病数量、生活自理能力BADL评分的老人生存质量总分差异有统计学意义(均P<0.05)。机构住养老人中,仅不同性别、患慢性病数量、生活自理能力BADL评分的老人生存质量总分差异有统计学意义(均P<0.05)。见表3。

2.4 社区居家与机构住养老人生存质量多元线性回归分析

以生活质量评分为因变量,性别、年龄、文化程度、婚姻状况、子女个数、曾经职业、医疗保险、每月退休金、患慢性病数量、生活自理能力BADL评分为自变量,分别对社区居家养老对象与机构住养对象进行多元线性回归分析。结果显示,对于社区居家老人而言,生活自理能力BADL评分、患慢性病数量(β=-0.17)、医疗保险(β=-0.16)、曾经职业(β=-0.09)、性别(β=-0.09)、年龄(β=-0.08)对生存质量得分的影响较大(均P<0.05),对于机构住养老人而言,仅生活自理能力BADL(β=-0.35)对生活质量得分的影响较大(P<0.05)。

表1 调查对象基本情况

表2 调查对象活动能力评级及生存质量

表3 社区居家与机构住养老人生存质量影响因素比较

(续表3)

3 讨论

3.1 机构住养老人中空巢老人的比重高,心理健康问题较多

根据《国务院关于印发十三五国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》,2015年末我国空巢老人已经接近1亿人,预计到2020年将增加到1.8亿人。本次调查中接近8成的机构住养老人目前处于丧偶状态,约18%的机构住养老人无子女,该结果接近基于我国5个城市独居老人调查研究中的72.9%丧偶比例[6],提示机构住养老人来自家人的社会支持可能少于社区居家老人。同时世界卫生组织认为空巢老人不仅面临着各种慢性疾病、意外伤害,还面临各种心理问题,称为“空巢综合征”[7],包括孤独感、焦虑、抑郁等心理症状,甚至是出现极端行为[8]。故养老机构在提供服务对象身体护理的同时,也应该提供合理可行的心理关怀与护理对策,以提高空巢老人的心理健康水平和生活质量。

3.2 慢性病影响社区居家老人的生活质量

约7成的社区居家老人过去半年患有慢性病,同时患有3种以上慢性病的老人占比接近18%,患有慢性病的数量越多,生存质量也越低。随着社区居家老人日益增加的长期护理服务需求,长期护理保险制度在全国如火如荼的开展,但大多数试点城市的长期护理服务内容仅聚焦于简单的个人生活护理,对老年人潜在的慢性病医疗护理服务需求缺乏足够的认识,目前全国仅有上海等少数城市在服务项目中增加了常用医疗护理服务项目。全国各地医养结合相关服务项目试点中,部分城市采用了养老机构与社区卫生服务中心合作签约的方式,由社区卫生服务中心定期上门对机构住养老人开展健康管理与咨询指导等,有利于慢性病管理的深入开展,从而不同程度地提高老人的生活质量。

3.3 生活活动能力影响了社区居家与机构住养老人的生存质量

生活活动能力越差的老人,其生活质量评分往往也越低,故无论是对于社区居家老人还是养老机构住养老人,生活活动能力都是影响生活质量的重要因素。调研中发现,一半的机构住养老人与接近两成的社区居家老人存在活动能力受损的情况,这就要求针对不同形式养老,机构或者社区能够提供与之特点相符合的养老服务。机构住养老人相对而言更容易接受到专业、持续性的生活照料与护理,社区居家老人很大一部分需要依赖非正式照护者的照护,给家庭中的非正式照护者带来一定的精神与经济负担。全国部分试点城市已经开始探索与经济发展相符合的长期护理保险服务,未来让社区居家老人享受到更加人性化、专业化、可持续的照护服务会是各试点城市完善长期护理制度的重要内容。