管护道路与施工道路永临结合探讨

钟恒昌

(作者单位:中水淮河规划设计研究有限公司 230000)

一、工程概况

引江济淮工程沟通长江、淮河两大水系,是跨流域、跨省的重大战略性水资源配置和综合利用工程,工程任务以城乡供水和发展江淮航运为主,结合灌溉补水和改善巢湖及淮河水生态环境,是国务院要求加快推进建设的172项节水供水重大水利工程之一,也是润泽安徽、惠及河南的重大基础设施和重要民生工程。工程供水范围涉及皖豫两省15市55县(市、区),总面积7.06万km²。2030年引江水量34.27亿m³,淮河以北水量20.06亿m³;2040年引江水量43.0亿m³,淮河以北水量26.37亿m³。工程引江流量300m3/s,入淮流量280m3/s,输水干线长723km,自南向北可划分为引江济巢、江淮沟通、江水北送三大工程段落,为Ⅰ等大(1)型工程。

江淮沟通段输水河道自巢湖西北部派河口起,沿派河经肥西县城关上派镇、在肥西县大柏店附近穿越江淮分水岭,沿天河、东淝河上游河道入瓦埠湖,由东淝河下游河道,经东淝河闸后注入淮河,全长155.1km。输水干线渠道以及各枢纽主要建筑物为1级建筑物,主要建筑物的设计洪水标准为100年一遇,校核洪水标准为300年一遇,江淮沟通段输水干线渠道兼顾Ⅱ级航道标准。主要建设内容包括:输水渠道及航道开挖工程、堤防填筑工程、渠道及堤防边坡护坡工程、提水泵站枢纽工程(包括船闸)、跨河建筑物工程(包括淠河总干渠渡槽和交通桥梁)、渠系交叉建筑物工程、瓦埠湖周边影响处理工程、大型枢纽鱼道工程、锚地及服务区工程、航运配套工程以及工程监测等。

本文就江淮沟通段J009标的管护道路和场内施工道路永临结合建设的可行性、合理性进行方案的技术经济对比研究。

二、交通要求

1.管护道路

江淮沟通段为引江济淮工程重要组成部分,是江水入淮和江淮运河的唯一通道,迫切需要完善的场内交通和便捷的对外交通措施。工程管护道路主要为防汛抢险和渠道管理提供交通条件,根据其功能和交通量,管护道路参照《公路工程技术标准》四级公路标准设计,主要技术标准与设计参数:

①计算行车速度:20 km/h;

②最大纵坡:9%;

③设计年限:10年(水泥混凝土路面);

④荷载标准:公路—Ⅱ级;

⑤交通等级:轻。

路面结构:

①路面采用C30混凝土,厚200mm;

②基层采用水泥稳定碎石,厚度为150mm水泥最小掺入量为5%(质量比),压实度≥0.97,7d龄期无侧限抗压强度标准值不小于2.5MPa;

③垫层采用级配碎石垫层,厚150mm。

2.施工道路

江淮沟通段跨江淮分水岭,工程以河渠开挖为主,河渠土方开挖量大,渣土运输量大,运输强度高,对施工道路要求高,施工道路直接影响工程施工进度。根据《水利水电工程施工组织设计规范》,由运输强度(年运量)以及运输车型确定施工道路标准为二级场内施工道路,其运输强度和使用时间确定其路基和路面结构。初步确定运土(渣)主道路路面宽7~10m,5%石灰土基层厚40cm,泥结碎石面层厚20cm,路基土压实度≥0.95,设计基准期由施工工期确定为3年。

三、方案比选

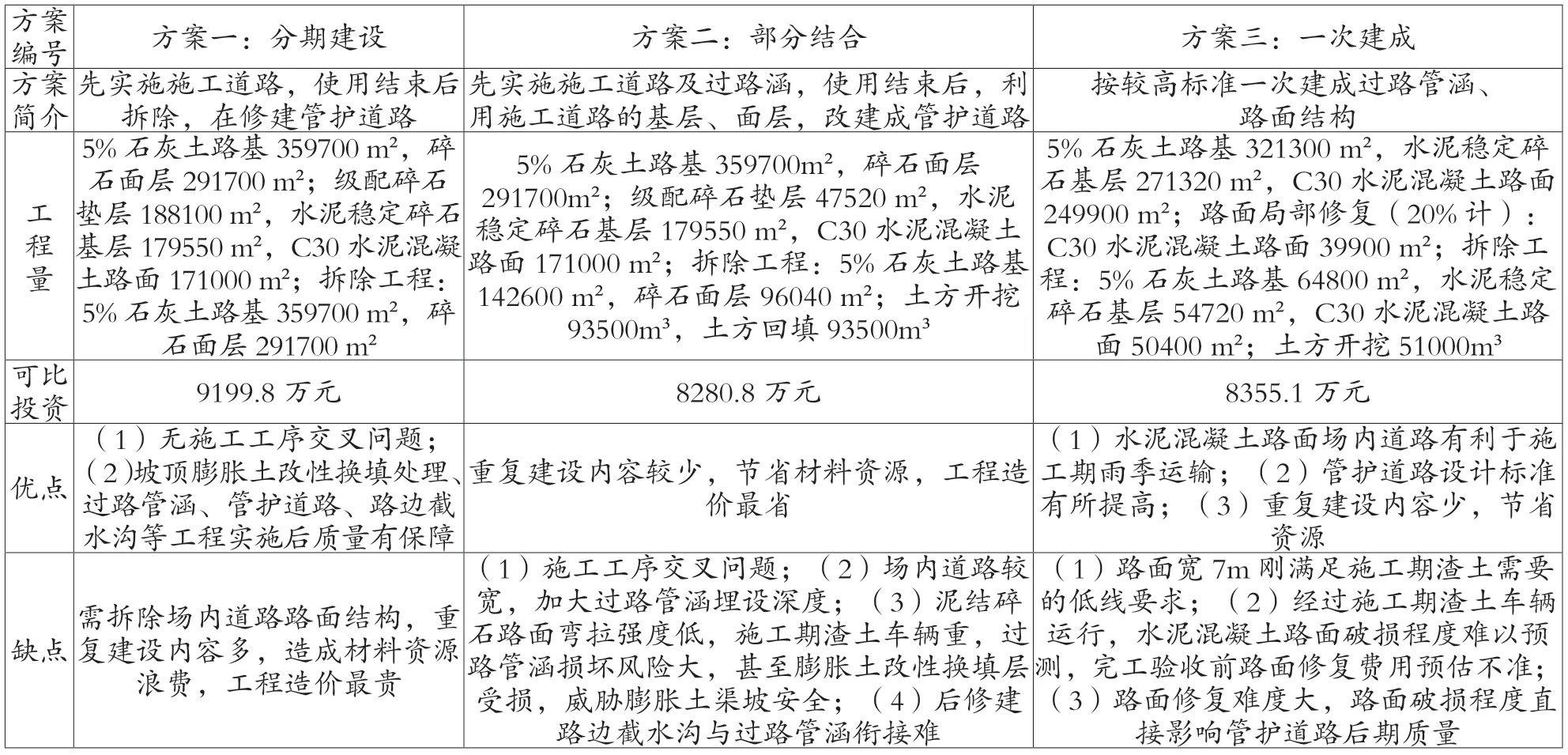

该工程管护道路是工程建成后满足防汛抢险和维护管理的交通需要,交通量少,但要求使用年限长;施工道路为工程建设期间渣土运输、施工内部交通需要,运输量大、强度高,但要求使用年限短。综合工程现场实际情况、技术、经济等方面因素,初步拟定了分期建设、部分结合和一次建成的三种建设方案。

表1 管护道路、场内施工道路方案技术经济比选表

1.分期建设

考虑节省临时征地和施工工序无交叉等因素,在13m征地红线内,原地面表土剥离后,按施工道路路基压实要求碾压合格,修建场内施工道路,待渣土运输结束,拆除场内道路路面结构,按设计管护道路标高要求开挖或垫高,进行膨胀土改性换填处理,铺设过路管涵、修建管护道路、路边截水沟。

(1)场内道路设计:设计年限 3年,二级道路,长度34km。运土(渣)主道路路面宽8.5m计,5%石灰土基层厚40cm,泥结碎石面层厚20cm,路基土压实度≥0.95;(2)管护道路设计:设计年限 10年,参照四级公路,长度28.5km,路面宽6m,水泥混凝土路面结构:级配碎石垫层厚15cm,水泥稳定碎石基层厚15cm,C30水泥混凝土路面厚20cm,路床0.8m压实度≥0.95,上路堤0.7m压实度≥0.94。

2.部分结合

考虑节省临时征地,在13m征地红线内,原地面表土剥离后,按设计管护道路路线及标高要求开挖或垫高,进行膨胀土改性换填处理(路基要求压实),铺设过路管涵,按泥结碎石路面标准修建场内道路,待渣土运输结束,将场内道路面层改造为管护道路的水稳层,再修建C30混凝土路面、改建路边截水沟,形成管护道路。

(1)场内道路设计:设计年限 3年,二级道路,长度34km,路面宽8.5m计,泥结碎石路面结构:5%石灰土基层厚40cm,碎石面层厚20cm,路基土压实度≥0.95;(2)管护道路设计(改建方案):利用原5%石灰土基层厚40cm,整平压实原碎石面层约厚20cm,水泥稳定碎石基层厚15cm,C30混凝土路面厚20cm宽6m。对部分由于路线不统一无法结合路段,新建水泥混凝土路面结构:级配碎石垫层厚15cm,水泥稳定碎石基层厚15cm,C30水泥混凝土路面厚20cm宽6m。

3.一次建成

在13m管理红线范围内,原地面表土剥离后,按设计管护道路路线及标高要求开挖或垫高,进行膨胀土改性换填处理(路基要求压实),铺设过路管涵,按场内道路和管护道路的较高标准修建场内道路,待渣土运输结束,完工验收前对水泥混凝土路面进行局部修复,形成管护道路。

路面设计:综合场内道路和管护道路,按设计年限15年设计,路面宽度取7m,设计荷载取场内二级道路和四级公路(公路-Ⅱ级)的较高标准,一次性完成水泥改性土、过路管涵、垫层、基层、水泥混凝土路面等建设,完工验收前对水泥混凝土路面进行局部修复。路面宽度7m,水泥混凝土路面结构:5%石灰土基层厚40cm,水泥稳定碎石基层厚20cm,C30水泥混凝土面层厚20cm。

本次考察江淮沟通段J009标13.57km范围内渠系交叉建筑物数量众多,共有36座跌水、泵站,为了建筑物施工,场内施工道路必须绕行,管护道路和场内施工道路永临结合建设无法实施。另外,施工期渣土车辆基本是超重车辆,先建的路面、路基破损不可避免,甚至坡顶膨胀土改性换填层也会受损,工程质量存在一定风险。统筹考虑工程现场施工、道路使用品质和施工质量、经济等方面因素(见表1),推荐分期建设方案(方案一)。

四、结语

场内施工道路永临结合通常用于场地狭小、施工布置有难度等情况,通常可以节约临时用地、节省材料资源,但对施工场地宽阔、沿线建筑物多、过路管涵密集、路基兼顾防渗等特殊要求的工程,不仅会增加施工相互干扰,对工程质量也可能存在风险■