历史视域中的朝鲜书院及其“突出的普遍价值”

邓洪波 赵伟

摘要: 书院源出中国,是东亚儒家文明的重要载体,有1200余年历史。中国书院从明代开始移植国外,第一站即是“东国”朝鲜。朝鲜祭祀与讲学并重的“正轨书院”基本参照中国的书院制度,南宋的朱熹与白鹿洞书院是其重点仿效的典范。朝鲜书院在其发展过程中形成了自身的特色,但放到东亚书院这一历史视域来看,这只是一种地域性特色,并不意味着它可以区别于东亚其他书院而自成一系。因此,仅是韩国的9所书院去申请世界文化遗产时,其“突出的普遍价值”不能过分夸大。韩国一家既不能反映李氏朝鲜书院的全貌,也不能体现东亚儒家书院的整体特征。中韩朝日书院联合申遗,才更符合东亚书院实际的历史状况。

关键词:东亚文明;世界文化遗产;古代书院;东亚书院;朝鲜书院;韩国书院

中图分类号:G519.31

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2019)04-0059-07

收稿日期:2019-06-18

作者简介:邓洪波(1961-),男,湖南岳阳人,湖南大学岳麓书院教授、博士生导师,中国书院研究中心主任,主要从事书院历史与文化研究;赵伟,湖南大学岳麓书院博士研究生;长沙,410082。

书院是诞生于唐代的文化教育组织。千余年来,它为中国的教育、学术、藏书、出版、建筑等文化事业的发展,对民俗风情的培植、思维习惯及伦常观念的养成等都作出过重大贡献。随着中国文化的向外传播,书院制度从明代开始移植国外,第一站是隔黄海、鸭绿江而与我相邻的“东国”朝鲜,此后又传入日本、越南、马来西亚、新加坡甚至欧美地区,成为中外文化交流的纽带与桥梁。

在历史上,朝鲜的文物典章悉仿中国。在有“东国朱子”之称的李滉的倡导下,朝鲜全面引进中国书院制度,使得书院在朝鲜取得了辉煌的成就。据《李朝实录》记载:“我东方书院之作,始于嘉靖年间。厥初创建,未过十所,俱闻于朝,明举祀典。逮至万历以后,朝宇之作,岁益浸盛,比邑相望。”[1](p446)书院的繁荣,带来了朝鲜儒学史上的黄金时代。

朝鲜书院的发展主要集中在李氏朝鲜时期。在经历1871年的撤废书院运动后,朝鲜仅保留狭义书院27所,广义书院47所。早在2013年,韩国就提出要将保存较为完好的9所书院(荣州绍修书院、庆州玉山書院、安东陶山书院、安东屏山书院、达城道东书院、咸阳蓝溪书院、井邑武城书院、长城笔岩书院、论山遁岩书院)联合申请世界文化遗产,在安东举行了国际会议。其后虽因种种原因未能如愿,但韩国一直没有放弃。2019年5月,韩国文化财厅宣布,9处韩国书院申遗已得到世界遗产委员会的专业咨询机构——国际古迹遗址理事会的认可。该理事会认为,书院是朝鲜王朝时期的民间教育机构,主导推广性理学,院内一般设有祭祀先贤的祠堂和培养儒生的讲堂,被认为具有“突出的普遍价值”(Outstanding Universal Value)。

拥有“突出的普遍价值”是世界遗产(包括文化遗产和自然遗产)最核心的评定标准和依据,此即为韩国文化财厅宣布“大局已定”的底气所在。由于书院文化本身在东亚地区独特的传播、接受史,使得书院这种原本起源于中国的文化教育组织在经由韩国申请世界文化遗产时,极易引起争议。历史上的朝鲜书院拥有450余年的辉煌历史,其价值自不待言。但究竟该如何正确看待、定义其“突出的普遍价值”,则须回到具体的历史脉络当中,方能有更准确的理解。

一、历史上的朝鲜书院

朝鲜历史上首次出现“书院”二字,是在新罗末年,史载:“崔彦,年十八入唐游学……四十二还国,为执事侍郎、瑞书院学士。”[2](p530)此中出现的“瑞书院”,是掌管国家机密事务的机构,未见到教育教学功能。高丽成宗九年(990,宋淳化元年),又有“修书院”之设,为诸生抄书、藏书之地。可见,朝鲜历史上最早出现的这两所机构,与唐代的集贤、丽正书院相类似,是官府整理收藏图书典籍的机关。但这些机关并未如中国一般,成为其书院发展史的开端。

学界一般以李朝世宗即位之初作为朝鲜书院史正式的发端。世宗即位年十一月(1418,明永乐十六年,是年世宗尚未改元),上谕中外臣僚:“其有儒士私置书院,教诲生徒者,启闻褒赏。”[3](p24)“书院”在这时才正式成为独立而专有的名词,并拥有了教学功能。自此以后,朝鲜书院步入其450余年的发展历程。因这一段时间恰好在李朝(1392~1910),因此朝鲜书院的历史实际上就是李氏朝鲜的书院史。

大致而言,朝鲜书院有祠庙和书斋两个源头,其始和中国书院似乎没有联系,独立发生。后来在援引中国书院制度,形成祭祀、讲学并重的“正轨书院”概念之后,才获得“比邑相望”的大发展。

朝鲜书院的发展历程可以分为三个时期。①

第一个时期始于世宗即位年,终于明宗末年(1418~1567,明永乐十六年至隆庆元年),历十王,凡150年。是期以中宗元年(1506)为界,又可分为前后两个阶段。前一阶段是朝鲜书院的原初阶段,全国新建书院9所,并且几乎纯为教学性质。世宗二十一年(1439,明正统四年),中国书院文化正式传入:“初,兼成均注簿宋乙开上书,请令各官学校,明立学令。命下礼曹,与成均馆议之。成均馆议曰:‘谨按:朱文公淳熙间在南康请于朝,作白鹿洞书院,为学规,其略曰:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信,右五教之目……”[4](p65)“当时人明白‘书院不只是单纯的教学场所,而是奉祀先贤祠庙须在内的”,于是,“负有教学与奉祀先贤的双重使命,而奉祀先贤尤为重要”的“正轨书院”概念得以逐渐确立起来[5](p27)。“正轨书院”在朝鲜计有670所②,其种类包括祠宇、祠、影堂、别祠、精舍、里社、里祠、影殿、庙、乡社、乡祠、堂宇、书院等14种名目,而真正以书院相称者为376所,占总数的56.1%。“正轨书院”概念的确立,改变了朝鲜书院相对独立的发展格局。自此以后,中国书院对其发展及其制度的完善都表现出相当大的影响力[6]。

第二阶段,自中宗元年至明宗末年(1506~1567,明正德元年至隆庆元年),是朝鲜书院大发展的准备阶段,共新建书院22所。由于官学在中宗(1506~1544)以后更加衰落,其基本丧失了培养人才的功用以及在公众中的声望。时人以为,“惟有书院之教盛兴于今日,则庶可以救学政之缺”[7](p257)。加之中宗以后,在明代的影响之下形成了建立祠庙以崇儒尊贤的运动,各地纷纷为朝鲜儒家学者郑梦周、金光弼、崔致远等建祠,助推了后来书院运动的大发展。朝鲜历史上兼有教学与祭祀功能的第一所“正轨书院”——白云洞书院就是在这种背景下诞生的。

白云洞书院在丰基郡顺兴县(今属庆尚北道荣州郡),由郡守周世鹏建于中宗三十六年(1514,明嘉靖二十年)。书院祠祀安裕,有藏书,集诸生肄业其中。又有“储谷若干,存本取利”[7](p307),以供院中经费之用。可见,白云洞书院之规制一如中国书院,兼具讲学、藏书、祭祀、学田四大基本规制。同时,它还开创了朝鲜书院配享从祀或追祀先贤的先例,以及朝廷赐额制度之始。因此,韩国学者朴尚万、李丙焘、柳洪烈、金相根等皆把白云洞书院视为朝鲜书院之“嚆矢”[5](p25-43)。

第二个时期始于宣祖元年,迄景宗末年(1568~1724,明隆庆二年至清雍正二年),历七王,凡117年,是朝鲜书院的大发展期,共有582所书院创建,其中以肃宗朝(1675~1720,康熙十四年至五十九年)最多,达287所。

官府自上而下地提倡是助推书院大盛的原因之一。首先,一如中国故事,朝廷通过大量赐额来鼓励、褒扬书院,使得“赐额书院”引领书院的发展。其次,在经济上,朝廷为之颁赐田土、布谷等,并免除其赋税,使得书院有了经济保障。再次,朝廷甚至允许书院拥有完全从属于书院的院奴,以服务“院事斋事”,“耕作院田”。此外,在祭祀上,朝廷还通过派官员主祭,赐给书院祭品、繁文等以示支持。官方倡导于上,在地方则由儒林势力鼎力支持,形成了书院发达的第二个原因。朝鲜书院尤重祭祀的特征在这一时期表现得尤为明显,地方士绅为先贤的经行过化之地建院奉祀,数量有1300人之多。其中,宋时烈、李滉、李珥是被供奉最多的朝鲜大儒。这在一方面反映出书院的兴盛局面外,也暗示了书院之设趋于泛滥的隐患。

因此,从英祖元年至高宗八年(1725-1871,清雍正三年至同治十年,历六王,凡147年),仅有29所书院创建,朝鲜书院进入第三个发展时期——衰落、裁撤期。朝鲜书院最大问题是“滥设”“迭设”,虽经仁祖、孝宗、肃宗下令禁止私建,但仍屡禁不止。同时,由于书院在经济上的免税、免役特权,对国家经济收入、兵役来源、社会安定都构成重大威胁。因此,朝廷一改鼓励书院发展的政策,转而对书院严加整饬。据《增补文献备考》卷二百一十记载,英祖十七年(1741,清乾隆六年),“撤毁”书院300余所。高宗二年(1865,清同治四年),撤废“书院之魁首”万东庙,开始全面撤裁书院。八年(1871,清同治十年),发布“文庙从享人以外的书院及迭设书院,并为毁撤”的诏令。全国除保存47所书院外,各地书院均被撤毁。至此,朝鲜书院逐渐淡出历史舞台。

二、朱熹及白鹿洞书院:东亚书院共同的精神旗帜

书院起源于唐,但直至宋代才发展成熟。如书院最为重要的教育功能,是在北宋得以强化的。而理想精神的提出以及制度的成熟,经由理学家的努力,直到南宋才确立下来。朱熹就是这一过程的关键人物,他提出的书院理想以及实际兴复白鹿洞书院的举措,皆成为后世书院运动的取法对象。随着书院文化的对外移植,朱熹以及白鹿洞书院又成为这些地区共同的精神旗帜。例如,随着朱子学在13世纪东传日本,《白鹿洞书院揭示》也一并传入,引起了日本朱子学派、阳明学派、考证学派以及其他学派学者的重视。如日本庆安三年(1650,清顺治七年,朝鲜孝宗庚寅年),日本京二条通本屋町刊山崎嘉的中文本《白鹿洞学规集注》,其序称:“近看李退溪(滉)《自省录》,论之详矣。得是论反复之,有以知此规之所以为规者,然后集先儒之说,注逐条之下,与同志讲习之。”其他日本学者有关《揭示》的著述,有据可查的就有五十多种[9]。

朝鲜在东亚诸国中受中国影响最深,在朝鲜书院中经常能看到中国因素的影响。这个问题,我们在1990年代曾以《从朝鲜书院看中国书院文化的传播》为题做过专门讨论[6]。为了叙述的完整性,兹仍举其要点如下。

据金相根先生统计,被奉祀于朝鲜书院的中国先贤,从殷商的伯夷、叔齐,到明人李成梁、李如梅,共有19人之多,分别奉祀在57所书院。由于朱学在李氏朝鲜的独尊地位,朱熹成为朝鲜书院中被奉祀最多的中国先贤。据统计,朝鲜书院奉祀朱熹的至少有25所,又有学者统计為31所[10](p299-333),其数量远超其他被奉祀的中国先贤。至圣先师孔子排名第二,数量仅有8所。在朝鲜书院的所有奉祀对象中,朝鲜大儒宋时烈和李滉分别有34和31所书院奉祀,一说为44和29所[11](p3),位居前两位。朱熹紧随其后,位居第三,足见朱熹在朝鲜书院中的地位。

朝鲜书院中的中国因素并非偶意为之,而是有目的、有计划推行的结果。早在明宗五年(1550,明嘉靖二十九年),李滉上书称:“惟我东国,迪教之方,一遵华制,内有成均、四学,外有乡校,可谓美矣。而独书院之设,前未有闻,此乃吾东方一大欠典也。”因此,“请依宋朝故事,颁降书籍,宣赐匾额,兼之给土田、臧获以瞻其力”,倡建书院于“先正遗尘播馥之地”,“兴书院之教于东方,使可同于上国也”[7](p256-257)。他援引《明一统志》所载天下三百余所书院之例,主张推广书院之制。这即是说,朝鲜书院之设,是“遵华制”的结果。而其重点仿效的对象,即是其指出的“宋朝故事”。具体而言,就是南宋朱熹经营书院的一系列行为。

朱熹对朝鲜书院的影响具体有五个方面。第一,李氏朝鲜立国之初,鉴于新罗、王氏高丽时代佛教泛滥而导致亡国的历史教训,将程朱理学确立为官方统治思想。因此,在社会上产生了一股排佛尊儒的思潮。在新的时代背景下,在规制上与佛教禅林精舍相类的儒家书院因而取代了高丽寺院的地位,成为传播思想文化的基地。朱子《家礼》《小学》等成为朝鲜社会重建礼仪、律身经世之准绳。可以说,朱子学说在国家、社会层面的推广,为朝鲜书院的发展奠定了思想基础。

第二,朝鲜书院史上的“正轨书院”概念,是受朱熹兴复白鹿洞书院的一系列行为的影响而确立的,此即李滉所称的“宋朝故事”。“正轨书院”祭祀与教学两种功能并重,并且多采用朱子《白鹿洞书院揭示》作为学规,这与李滉、黄仲举(俊良)等朱子学者不遗余力地“考证”和“集解”密不可分。①在其影响下,《白鹿洞书院揭示》的精神被其他书院接受,影响了朝鲜甚至日本书院的教育理念。

第三,朱熹兴复的白鹿洞书院成为朝鲜白云洞书院的仿照对象,而白云洞书院被公认是朝鲜书院之“嚆矢”,是朝鲜后续兴建书院的标杆。据载:“丰基白云洞书院,黄海道观察使周世鹏所创立,其基乃文成公安裕所居之洞,其制度规模,盖仿朱文公白鹿洞之规也。凡所以立学,令置书籍、田粮、供给之具无不该,尽可以成就人才也。”[12](p419)

第四,朝鲜书院史中的“赐额书院”制度,亦是从朱熹请求为白鹿洞书院赐额一事借鉴而来。据统计,朝鲜共有“赐额书院”269所,占其书院总数的40%以上。它通过得到朝廷认可的政治信号以及配套的经济优待措施,引领了各地书院的发展。

第五,朝鲜书院的出现,是朱子学传入的产物。儒家理学思想在李朝正统性的确立,有着反佛的思想因素。书院作为理学思想的传播基地,光大了朱子学说的影响,培养了诸如徐敬德、李彦迪、金麟厚、李滉、曹植、奇大升、李珥、成浑、张显光等学者。而当此之时的明朝,心学在王阳明、湛若水等学者的提倡下方兴未艾,朱子学面临前所未有的挑战,书院进入王学时代[13]。“与‘心学的盛行刚好对应,嘉靖后朱学在朝鲜获得进一步发展的活力。退溪哲学的出现,一方面表明朝鲜理学的完全成熟,一方面表明朱子学重心已移到朝鲜而获得新的生命”[14](p448)。朝鲜理学黄金时代的出现,正与朝鲜书院发展的上升、鼎盛之势相呼应。可以说,书院与理学在朝鲜的一体繁荣,彰显了书院与学术一体化的特征在朝鲜得到了印证。而这一特征正是在南宋以后,经由朱熹、张栻、吕祖谦等人的努力而成为了书院的总体性格[15]。

三、如何看待朝鲜书院“突出的普遍价值”

自1977年发布初版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》以来,由于文化价值的复杂性和多元性,联合国教科文组织在其后续制定的《操作指南》中多次对“突出的普遍价值”的内容加以修订,以期更符合实际[16][17]。在最新的2017版《操作指南》中,对这一概念作了如下定义:“突出的普遍价值指罕见的、超越了国家界限的、对全人类的现在和未来均具有普遍的重要意义的文化和/或自然价值。”[18](p11)书院源自中国,但在历史上却不仅限于中国,仅东亚、东南亚地区,就有朝鲜、日本、越南、马来西亚等地接受书院的移植。因此,当韩国一家之书院去申请世界文化遗产,并且还得到“突出的普遍价值”的肯定时,就不得不思考一个问题,即韩国的书院究竟拥有多大程度的“突出的普遍价值”?韩国书院是否能代表历史上的朝鲜书院甚至是东亚书院?是否能证明韩国书院区别于东亚其他书院而自成一家?

不可否认的是,朝鲜书院在发展过程中,由于不同的历史环境形成了自身的特点,但由于与中国书院源出一脉的渊源,使其共性远大于个性差异。兹引用金相根先生在《韩国书院制度之研究》中的结论部分“与中国书院的比较”,将之概述如下。

首先,“韩国书院原系模仿中国书院制度”,故两者“类似或相同之点甚多”,主要表现在于它们“同以儒家学说为中心,同以经典为教材,同为有组织之法团所设立的学校”等。可以说,书院是两国儒家士人围绕着书进行文化积累、研究、创造与传播的文化教育组织,是东亚地区儒家士人共同的文化遗产。

其次,书院在移植朝鲜以后,由于各自文化土壤的不同,表现出一些差異,体现在以下六个方面。第一,中国书院虽有“祠学”之别称,但仍以教育教学为主要功能。朝鲜书院则相反,以祭祀为主要功能。第二,中国书院在北宋时,“借用庙学之制,始行祭祀,但所祀和官学一样,并无特色。南宋开始,随着书院与学术事业及地方文化的结合,院中学术大师,有名的山长,关心书院建设的乡贤与地方官,日渐进驻书院的祠堂”[19](p168)。而朝鲜书院在祭祀时,除了有功圣学的儒家学者外,兼及事功有成就者,而这些人与书院不一定有紧密的关联。第三,中朝书院虽均以儒家学说为旨归,但中国书院秉持了一定的开放性,得以容纳不同的学说,书院的“会讲”制度即是这一特征的集中体现。程朱理学、陆王心学、乾嘉汉学等不同的学术都曾盛行于书院。而朝鲜则专宗朱子,拒绝接受阳明心学、乾嘉汉学等学术的传播,体现出一定的保守性。第四,在政策扶持上,朝鲜书院的特权与优待比中国更多,如免税、免役等。第五,正因为朝鲜书院拥有免税、免役的特权,使得朝鲜书院出现了类似寺院经济的弊端,如广占田地减少国家税收,广收院奴妨碍兵役等,而这在中国书院史上是罕见的。值得注意的是,朝鲜书院在整顿其弊时,又会溯源于中国,从中汲取经验以纠己之偏:“万历以后,庙宇之作,岁益浸盛,比邑相望,其流之弊至于议论不公,或官贵则祀之,或族大则祀之……中朝则儒先名臣合在祀典者,督学按察,必先报闻,然后方许立祀。今后系干新创祠宇,则一道士林通议之后,呈书本官,枚报监司,转禀朝廷,得准乃许。”[1](P446)第六,在近代面临西方冲击时,得益于中国书院的学术开放性,书院在清末被改造成近代学堂,成为贯通新旧教育的桥梁,在民国以至于当代都连绵不绝,甚至有复兴之像。而朝鲜书院针对其流弊进行几次整顿后,仅有几十所书院存留,加之其学术的保守性和地处偏僻、规模较小等原因,导致了朝鲜书院几乎全部撤废的结局。

需要指出的是,李氏朝鲜的书院尽管有450余年历史,数量至少有376所,但就整个东亚书院的历史而言,它仍然是东亚书院1200余年发展史的一个有机组成部分,是中国书院制度在李氏朝鲜王朝的移植。此其一。其二,李氏朝鲜王朝书院在发展中形成的一些特色,只是一种地域性特色,它与中国江西书院、福建书院等地方特色类似,是局部与整体的关系。局部再有特色,也代替不了全部。而且,重视祭祀、轻视讲学,乃至只祭祀不讲学的特色,此即“门中书院”的典型弊端,恰恰削弱了书院与理学的联系,对理学的传播造成伤害。其三,地域性特色,虽不能代表全部,但它却是呈现全部的关键,是东亚书院蓬勃发展不可或缺的原动力。应该说地域性特色越鲜明、鲜活,书院就越有生命力,正是东亚各国的地域特色造就了儒家书院的千年辉煌。

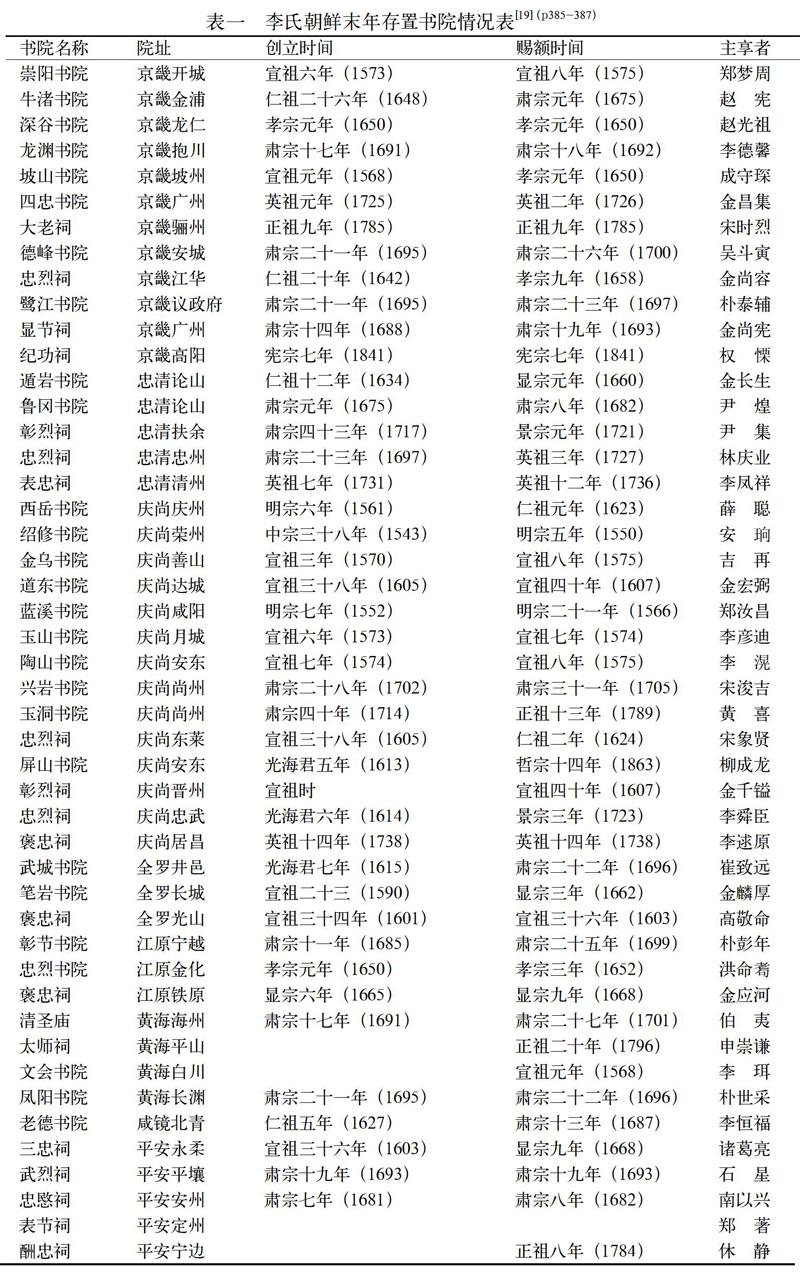

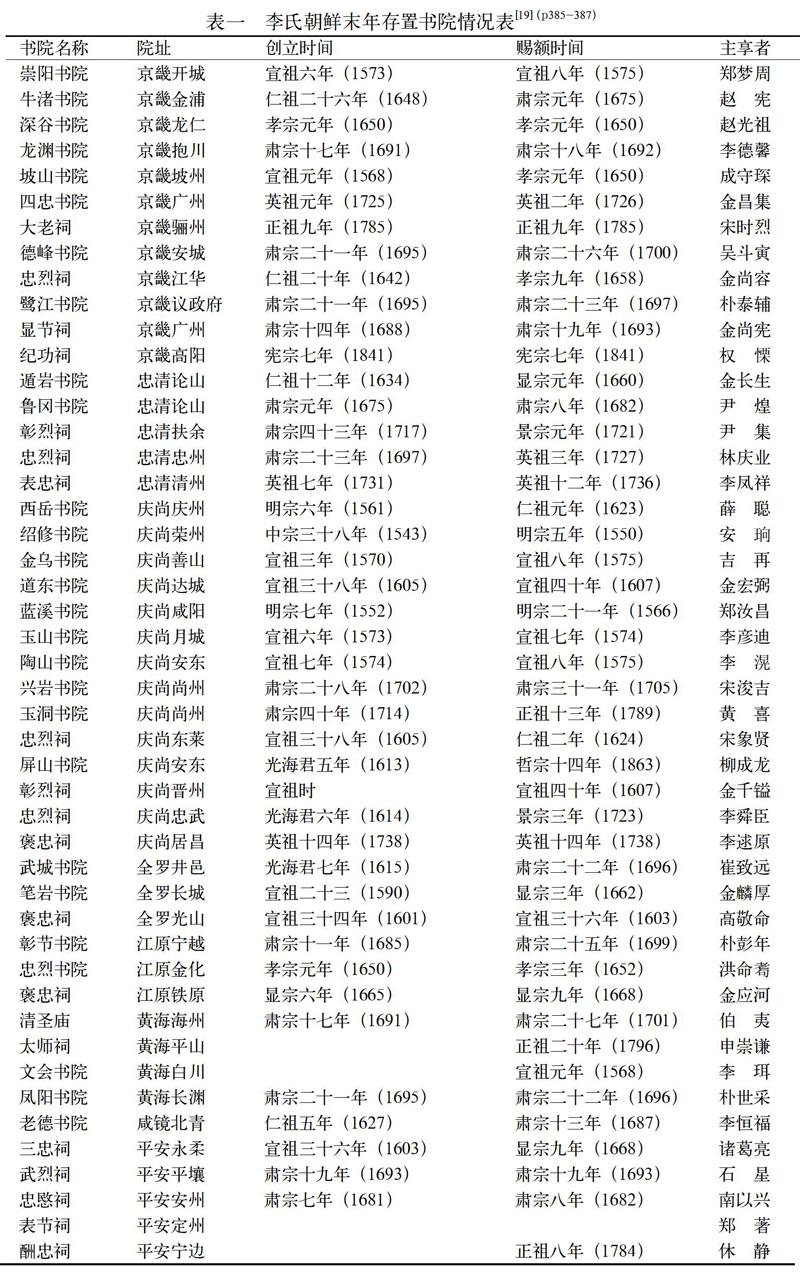

韩国书院不仅不能代表东亚书院,甚至不能代表历史上的朝鲜书院。1871年撤废书院之后,李氏朝鲜尚存狭义书院27所(其中就有此次申遗的9所书院),广义书院47所(详见表一)。

韩国书院有广义、狭义之分。此次韩国申遗提案使用了狭义书院的概念,它将包括祠宇、精舍、里社、庙、乡社等名目的广义书院排除在外,这就间接否定了韩国书院重祭祀的特色。且就狭义书院而言,存留至今的狭义书院今天分属朝韩两国,其中有4所分布在今朝鲜民主主义人民共和国,其余23所在韩国境内,必须两地相加才能反映其全貌。且申遗的9所书院只是至今保存完好的部分,其余拥有较大历史价值的书院未能一并入遗,其代表性势必要打折扣。

四、对书院申请世界文化遗产的建议

此次韩国书院申请世界文化遗产,在社会各界引起了激烈的讨论,其中不乏冷静的思考,当然也有一些非理智的声音。要对韩国书院申遗问题做出评价,必须对历史上的朝鲜乃至东亚的书院发展脉络有所了解,在东亚这个“整体”当中去观察其所处的位置。我们一贯强调,书院是东亚文化交流的载体,是儒家文明共同的遗产。一方面,我们不反对韩国书院作为儒家书院的一部分而申遗,对于东亚文化的传播和保护乐见其成;另一方面,韩国书院所谓“突出的普遍价值”也不能过分夸大,韩国一家既不能反映李氏朝鲜书院的全貌,也不能体现东亚儒家书院的整体特征。韩国书院单独申遗,不仅遗落了中国书院、日本书院以及朝鲜民主主义人民共和国书院的那部分,也割裂了东亚文明交流的历史。因此,我们不赞成韩国书院单独申遗,而主张中国、韩国、朝鲜、日本书院联合申遗,这才符合东亚书院实际的历史状况,也更能揭示东亚书院这一文化遗产的全貌。

参考文献

[1] 李朝实录·仁祖实录(第二)[M].东京:东京学习院东洋文化研究所,1962.

[2] [高丽]金富轼著,孙文范等校勘.三国史记 校勘本[M].长春:吉林文史出版社,2003.

[3] 李朝实录·世宗实录(第一)[M].东京:东京学习院东洋文化研究所,1956.

[4] 李朝实录·世宗实录(第三)[M].东京:东京学习院东洋文化研究所,1956.

[5] [韩]金相根.韩国书院制度之研究[M].台湾:嘉新水泥公司文化基金会,1965.

[6] 邓洪波.从朝鲜书院看中国书院文化的传播[J].延边大学学报(哲学社会科学版),1992(03):76-85.

[7] 退溪学丛书编辑委员会编.陶山全书(一)[M].首尔:高丽书籍株式会社,1988.

[8] 李朝实录·中宗实录(第五)[M].东京:东京学习院东洋文化研究所,1960.

[9] 刘金.《白鹿洞书院揭示》在日本的流传及影响[D].长沙:湖南大学,2018.

[10] [韩]李春熙.关于朝鲜的教育文库研究[M].汉城:景仁文化社,1984.

[11] [韩]丁淳睦.韩国书院教育制度研究[M].大邱:岭南大学校民族文化研究所,1989.

[12] 李朝实录·明宗实录(第一)[M].东京:东京学习院东洋文化研究所,1960.

[13] 邓洪波.王湛之学与明代书院的辉煌[J].湖南大学学报(社会科学版),1996(01):57-63.

[14] 陈来.宋明理学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

[15] 邓洪波.南宋书院与理学的一体化[J].湖南大学学报(社会科学版),2004(05):39-44.

[16] 史晨暄.世界遗产“突出的普遍价值”评价标准的演变[D].北京:清华大学,2008.

[17] 李恬静,熊析恺,宋峰.世界遗产“突出普遍价值”的第六条评价标准之变迁[J].中国园林,2015(05):120-124.

[18] 联合国教科文组织、保护世界文化与自然遗产政府间委员会、世界遗产中心.实施《世界遗产公约》操作指南[OL].中国古迹遗址保护协会,译.http://www.icomoschina.org.cn/download.php?class=135.2018-3-23/2019-5-31.

[19] 鄧洪波.中国书院史[M].武汉:武汉大学出版社,2012.

(责任编辑 李震声)