川西拗陷马井地区雷四3亚段储层特征及成岩作用

郝哲敏, 许国明, 陈洪德, 王琼仙, 宋晓波, 隆 轲

(1.中国石化西南油气分公司 博士后科研工作站,成都 610041;2.中国石化西南油气分公司 勘探开发研究院,成都610041;3.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学), 成都 610059)

自20世纪70-80年代,川西中坝雷三气藏、川中雷一磨溪气藏相继发现,推动了对四川盆地中三叠统雷口坡组(T2l)碳酸盐岩油气藏的勘探与研究工作[1-2]。随后于20世纪90年代,取得了一系列勘探成果,先后在盆地东、南、西北和中部地区发现了10个雷一和雷三气藏[1];然而未找到成规模的大型气藏或气藏群,且在川西地区勘探进展缓慢。

中国石化自2006年针对川西地区雷口坡组天然气藏加大了勘探研究力度,先后部署了8口探井,发现了彭州和新场2个区块的雷四段气藏,实现了川西雷口坡组油气勘探重大突破[3],开启了川西地区雷四段的重点研究与勘探部署。

目前针对川西地区雷四段碳酸盐岩储层的研究还较为薄弱,且主要集中于龙门山前构造带[3-6]、新场[7-11]、龙岗[12]、元坝[13]等地区。自2014年以来,中国石化部署在川西地区雷四上亚段的钻井,相继获得工业性气流,2018年5月对位于川西拗陷马井地区的A1井目标层位雷口坡组第四段进行测试并求产,在稳定油压26.37 MPa下,日产气几十万立方米,实现了川西拗陷广汉-中江斜坡带雷口坡组勘探的重要突破。

据前人研究,川西龙门山前构造带雷四段碳酸盐岩有利储层岩石类型为藻黏结白云岩、微-粉晶白云岩、砂屑白云岩,建设性成岩作用类型为白云石化作用、溶蚀作用和破裂作用[14]。新场构造带雷四段碳酸盐岩有利储层岩石类型为粉-细晶白云岩和含砂屑粉晶白云岩,有利成岩作用主要为白云石化作用、古岩溶作用和构造作用[15]。但是针对广汉-中江斜坡雷四段碳酸盐岩储层和成岩作用特征的研究尚未系统展开。本文通过综合A1井近200件普通薄片、铸体薄片、孔渗分析、阴极发光和碳氧同位素等资料,对广汉-中江斜坡带马井地区雷四段储层特征及成岩作用展开研究,以期为该区下一步勘探开发提供地质依据。

1 区域构造及沉积背景

现今,川西拗陷雷口坡组具有“两隆、两凹、两斜坡”的构造格局[3],“两隆”为金马-鸭子河-安县隆起带、新场隆起带,“两凹”为元通-安德凹陷、绵竹凹陷,“两斜坡”为广汉-中江斜坡、文星-绵阳斜坡。马井地区隶属于川西拗陷广汉-中江斜坡带,工区面积约637 km2。

通过对川西雷口坡组顶不同历史时期古构造特征分析,什邡-温江一线从印支期以来雷口坡组顶就长期表现为一个西低东高的大斜坡(即广汉-中江斜坡带)。马井地区为广汉-中江斜坡带北部的一个局部构造,燕山期受区域构造活动的影响,马井构造在中侏罗世末期褶皱形,形成一个低缓的鼻状背斜;燕山晚期至喜马拉雅期受区域多期构造活动的叠加,才形成了现今北东-南西向展布的构造形态(图1)。

中三叠世,四川盆地沉积环境为一受限制的陆表海,先后沉积了雷口坡组和天井山组碳酸盐岩地层;中三叠世末,受印支运动影响,四川盆地整体抬升,早期沉积的中三叠统碳酸盐岩普遍受到剥蚀和“喀斯特”化,川西地区天井山组大部分地层被剥蚀殆尽,雷口坡组顶部部分地层被剥蚀,形成一个“弱暴露”的不整合面,总体上剥蚀厚度由东向西减薄。雷口坡组可划分为4个岩性段,根据雷四段岩性组合特征,又可由下向上进一步划分为3个亚段。

图1 四川盆地西部马井地区雷口坡组顶构造单元及研究区位置Fig.1 Tectonic setting of the west Sichuan depression and location of study area(据王琼仙等[4]修改)

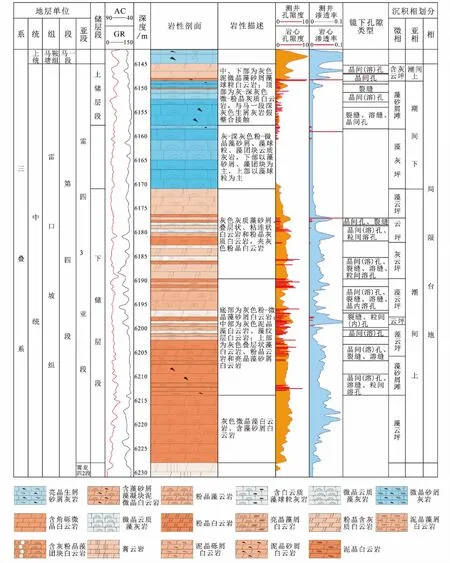

雷四1亚段主要为膏岩层,厚度110~250 m,属膏湖沉积环境;雷四2亚段为白云岩与膏岩互层段,厚度60~120 m,为蒸发潮坪环境;雷四3亚段为白云岩段,厚约150 m,岩石类型主要为微-粉晶白云岩和藻砂屑藻凝块白云岩,顶部见白云质灰岩和灰质白云岩互层,厚约50 m,属局限台地中的潮坪相,镜下可见大量藻团块、窗格孔构造,沉积微相可进一步划分出云坪、藻云坪、云灰坪、藻砂屑滩等(图2)。

2 储层特征

马井地区雷口坡组第四段储层主要发育在雷四3亚段,A1井在进入雷口坡组顶后即见到储层,累计厚度70.5 m。根据储层岩石类型、储集空间类型、物性及含气性等特征,将A1井雷四3亚段细分为上、下2个储层段(图2)。

上储层段厚10.5 m(6 145~6 155.5 m),顶部2.5 m为灰质白云岩,中部、底部主要为藻砂屑灰岩和藻黏结藻球粒含云灰岩;下储层段厚60 m(6 168~6 228 m),主要岩石类型为晶粒白云岩、藻屑白云岩、藻黏结藻球粒白云岩。上、下储层段之间有一个13 m厚的隔层段,主要岩石类型为藻砂屑(云)灰岩。

2.1 储层岩石类型

按照碳酸盐结构分类[16],将A1井上、下储层段岩石类型划分为以下几类:

上储层段岩石类型主要为颗粒晶粒云灰岩(残余藻迹微粉晶云灰岩、藻黏结泥微晶云灰岩)、晶粒云灰岩(泥微晶云灰岩)。这2种岩石类型累计厚约7.5 m,其中颗粒晶粒云灰岩孔隙度(q)最高可达9.38%,平均为2.36%,是上储层段的主要储层岩石类型。

下储层段顶部发育厚约8 m的晶粒颗粒灰质白云岩(含灰藻云岩、粉晶富藻灰质白云岩)、晶粒(含)灰质白云岩[粉晶(含)灰质白云岩];下储层段中、下部岩石类型主要为晶粒白云岩(粉晶白云岩)、晶粒颗粒白云岩(泥晶藻屑云岩、叠层状藻云岩、藻黏结白云岩)、颗粒晶粒白云岩(藻砂屑泥-微晶白云岩)。其中晶粒颗粒白云岩和颗粒晶粒白云岩的累计厚度分别为22.6 m和15.7 m,晶粒白云岩累计厚度为5.7 m。下储层段整体由白云岩类组成,具有储层厚度大、纵向连续性好的特点。

图2 A1井雷四3亚段地层、沉积、储层综合柱状图Fig.2 Comprehensive column showing stratigraphy, deposition and reservoir of T2l4-3 in Well A1

2.2 储集空间类型

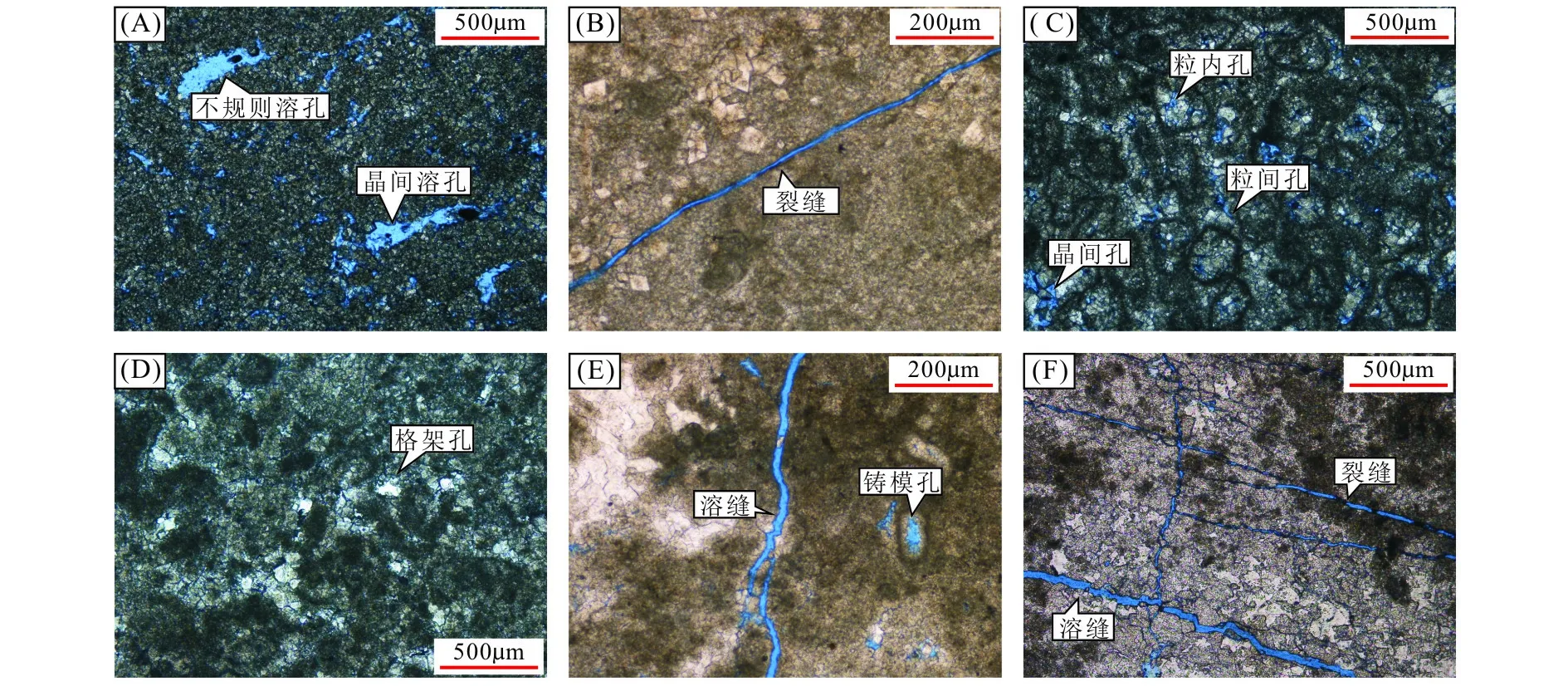

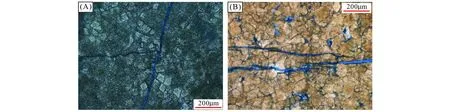

根据显微镜下观察薄片,A1井上储层段储集空间类型主要为晶间溶孔(图3-A)、不规则溶孔(图3-A)和裂缝(图3-B);下储层段储集空间类型主要为晶间孔(图3-C)、粒间孔(图3-C)、粒内孔(图3-C)、格架孔(图3-D),少量铸模孔(图3-E)、溶缝(图3-E、F)和裂缝(图3-F)等。

2.3 储层物性特征

分析统计A1井上储层段孔隙度样品16件,孔隙度为0.61%~9.38%,平均为2.47%,中值为1.44%。孔隙度>2%的样品有5件,孔隙度为2.32%~9.38%,平均值为5.41%,中值为3.93%,岩石类型为颗粒晶粒云灰岩,渗透率(K)为1.01×10-3μm2(表1)。

下储层段样品78件,孔隙度为1.15%~8.01%,平均值为3.43%,中值为3.31%;孔隙度>2%的样品有62件,孔隙度为2.02%~8.01%,平均值为3.93%,中值为3.74%。渗透率数据仅10件,(0.004~0.243)×10-3μm2(表1)。下储层段主要储集岩类型为晶粒颗粒(含)灰质白云岩、晶粒颗粒白云岩和颗粒晶粒白云岩,具有纵向厚度大、孔隙度较高的特征。根据四川盆地储层分类评价标准,下储层段以Ⅲ类储层(孔隙度2%~5%)和Ⅱ类储层(孔隙度5%~10%)为主,未见Ⅰ类储层(孔隙度≥10%)。

3 成岩作用类型

碳酸盐岩沉积时及沉积后,通常会受到多作用、多期次的叠加改造,使得岩石孔渗发生复杂的变化,影响储集性能。因此,成岩演化过程中的成岩作用类型研究及其对岩石储集性能的影响变得十分重要[17]。研究区雷四3亚段储层主要经历了白云石化作用、溶蚀作用、破裂作用、胶结作用、压实压溶作用、去云化等多种成岩作用。

图3 A1井雷四3亚段孔隙类型Fig.3 Microphotographs showing the pore types of T2l4-3 in Well A1(A)溶孔残余藻迹微粉晶白云岩,晶间溶孔,不规则溶孔,上储层段,深度6 148.35 m,(-); (B)残余藻砂屑泥微晶白云岩,上储层段,深度6 148.77 m,(-); (C)含藻砂屑藻凝块微晶白云岩,晶间孔、粒内孔和粒间孔,下储层段,深度6 179.42 m,(-); (D)微粉晶藻砂屑藻凝块白云岩,格架孔,下储层段,深度6 205.19 m,(-); (E)微晶含藻砂屑白云岩,铸模孔、溶缝,下储层段,深度6 212.98 m,(-); (F)微晶藻黏结白云岩,裂缝发育,下储层段,深度6 212.47 m,(-)

储层段岩石类型累计厚度/mq/%K/10-3 μm2范围平均中值样品数范围平均中值样品数上段颗粒晶粒(含)白云质灰岩3.10.71~9.382.621.44141.011晶粒含云灰岩0.52.321下段晶粒颗粒(含)灰质白云岩9.21.31~5.303.093.32110.004~0.0150.0120.0122晶粒(含)灰质白云岩1.61.29~7.172.581.7070.007~0.2430.0670.0094晶粒白云岩5.61.73~8.014.143.77120.011~0.0130.0120.0122晶粒颗粒白云岩22.61.17~7.063.603.39410.0171颗粒晶粒白云岩15.71.74~4.103.183.745

3.1 白云石化作用

白云石化作用在研究区雷四3亚段发育较为普遍,综合薄片资料及地化分析表明,该区白云岩主要为准同生-浅埋藏期产物。

A1井雷口坡组第四段主要岩性为泥-粉晶白云岩,顶部见少量灰质白云岩和白云质灰岩,岩石发生了普遍的白云石化作用。晶体较大的微粉晶白云岩中孔隙相对发育,白云石常见雾心亮边特征(图4-A),多为半自形—自形。沉积相研究表明,雷四段沉积时,研究区处于潮坪环境,雷四段中发育多层膏盐层,表明当时的海水常处于石膏过饱和状态,强烈的蒸发作用,使得海水盐度升高,富Mg2+和高盐度海水可以在盐度梯度驱动下向下流经准同生期或浅埋藏期沉积物,发生渗透回流白云石化作用[18],形成区域性分布的泥-粉晶白云岩。

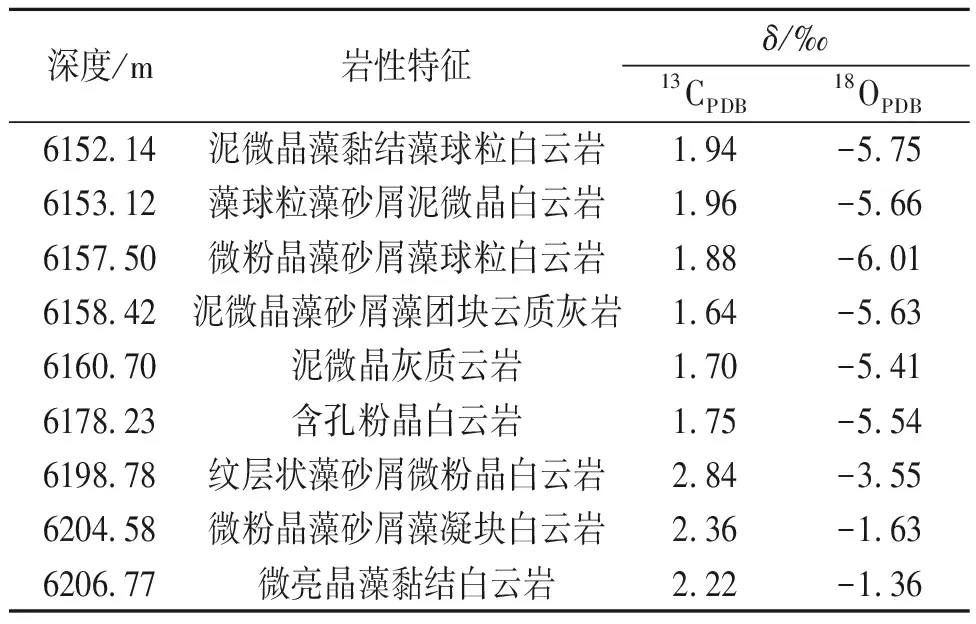

X射线衍射分析显示(表2),雷四3亚段白云岩有序度总体偏低,平均值为0.55(0.51~0.6,样品数5),说明白云石形成速度较快。A1井雷四3亚段大部分基质白云岩的δ13CPDB值变化不明显,范围为1.75‰~2.84‰,平均为2.03‰,具有“低正值”的特征;δ18OPDB范围为-6.01‰~-1.36‰,平均为-4.5‰(表3)。A1井δ13C和δ18O变化范围与中三叠世全球海水δ13C范围(-0.5‰~2.1‰)和δ18O范围(-6.5‰~-1.0‰)分布规律一致[19],表明白云岩流体与同期海水有关[20]。

岩石学特征及地球化学特征均表明,A1井雷四段白云岩形成于潮坪环境,属准同生-浅埋藏渗透回流成因。白云石化作用产生的晶间孔(图4-B),改善了岩石的孔渗能力,有利于后期溶蚀性流体对储层的二次改造。

表2 A1井雷四3亚段白云石有序度数据表Table 2 Data showing degree of order of dolomite for T2l4-3 in Well A1

表3 A1井雷四3亚段碳氧同位素数据Table 3 Isotopic data of Carbonate and Oxygen of T2l4-3 in Well A1

3.2 溶蚀作用

马井地区雷四3亚段岩石中溶蚀作用发育,可划分出准同生溶蚀作用、埋藏溶蚀作用和表生溶蚀作用3种类型。

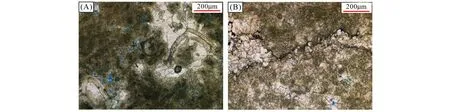

a.准同生溶蚀作用:主要发生在准同生-早成岩阶段。由于潮坪相碳酸盐沉积物沉积时水体较浅,海平面的升降变化往往会在相对平坦的潮坪环境内,引起潮上带、潮间带、潮下带频繁交互,沉积岩层间歇性出没于海平面,遭受大气淡水的改造或暴露溶蚀,导致不稳定矿物组分如文石、高镁方解石被溶解,形成组构选择性孔隙,如铸模孔、粒内孔等。高恒逸等[14]研究认为,研究区发育的藻格架孔(图5-A)、铸模孔(图5-B)、粒内孔等即为准同生溶蚀的标志。准同生溶蚀作用具有单期暴露溶蚀时间短、大面积、多期次频繁暴露的溶蚀特征,形成的优质储层具有单层厚度薄、纵向多层叠置且相对集中分布的规律。

图4 A1井雷四3亚段白云石化作用Fig.4 Microphotographs showing dolomitization of T2l4-3 in Well A1(A)藻砂屑粉晶含灰白云岩,雾心亮边,白云石化作用,深度6 186 m,(-); (B)粉晶白云岩,晶间孔,深度6 186.82 m,(-)

b.埋藏溶蚀作用:主要发生于埋藏成岩中-晚期,一般跟有机酸和构造热液有关,溶蚀孔隙以非组构孔隙为主。在埋藏作用过程中,有机质逐渐成熟而释放出有机酸,使得其流经区域的矿物发生酸溶蚀作用而形成有机酸溶蚀孔,或对前期残余孔隙进行扩容改造。形成的孔隙形态较圆,典型现象为岩石孔隙中可见残余沥青(图5-C)。构造热液对已有岩石的作用表现为溶蚀与充填相互伴生,以出现马鞍状白云石、自生石英、萤石、天青石等热液矿物充填孔隙为典型鉴别特征(图5-D、E)。

c.表生溶蚀作用:主要发生于表生成岩阶段。碳酸盐岩由于本身易溶的化学性质,当其被抬升到近地表环境时,更易遭受大气水的淋滤、溶蚀作用。由于构造作用使得早期形成的沉积地层抬升而遭受剥蚀。研究区的表生溶蚀是一套与雷顶不整合面相关的溶蚀作用,三叠纪末期受印支运动影响,研究区局部区域暴露于地表,遭受地表水溶蚀作用。A1井顶部的岩心上可见溶孔、溶洞,镜下可见渗流粉砂(图5-F)、晶间溶孔及不规则溶孔或溶洞,部分孔隙在后期被胶结、充填。

3.3 破裂作用

研究区受构造运动影响,发生挤压作用,裂缝(高角度缝、低角度缝、水平缝和网状缝)在岩心和薄片资料中均普遍发育。根据矿物切割关系,研究区岩石中可见2~3期天然裂缝(图6-A),其中较早期裂缝大多已被充填,晚期和残余裂缝在后期溶蚀作用改造下发生扩溶现象,沟通孔隙(图6-B)成为油气运移通道。

3.4 胶结作用

研究区胶结作用发生在近海底-埋藏等不同的成岩环境,具多期次多阶段的特征;胶结物类型以白云石、方解石为主,其次可见石英和萤石等。准同生-早成岩阶段主要发生海底胶结作用,以叶片状或等厚环边状方解石为主要胶结物,阴极发光强度与基岩相同,为弱暗红色。早成岩阶段由于埋深不大,在淡水或淡水-海水混合环境下,主要发生浅埋藏胶结作用;胶结物类型主要为粒间方解石胶结或粗晶方解石胶结,阴极发光下呈亮红色或橙红色,可见亮边环带特征。中-晚成岩阶段由于成岩流体环境相对封闭,胶结强度也相对较弱,主要发生中-深埋藏胶结作用,以嵌晶状晶体胶结物为主要鉴别标志[14]。

图5 A1井雷四3亚段溶蚀作用Fig.5 Microphotographs showing dissolution in carbonate rocks of T2l4-3 in Well A1(A)藻凝块含灰白云岩,格架孔,方解石充填孔隙,与准同生溶蚀有关,深度6 151.74 m,(-); (B)藻团块白云岩,铸模孔,与准同生溶蚀有关,深度6 212.98 m,(-); (C)泥晶含灰白云岩,溶孔被方解石充填,边缘有沥青残余,与埋藏溶蚀有关,深度6 201.83 m,(-); (D)亮晶藻砂屑白云岩,马鞍状白云石充填,与埋藏溶蚀有关,深度6 191.2 m,(-); (E)亮晶藻砂屑白云岩,马鞍状白云石充填,与埋藏溶蚀有关,深度6 191.2 m,(+); (F) 微晶藻黏结白云岩,渗流粉砂,与表生溶蚀有关,深度6 204.95 m,(-)

图6 A1井雷四3亚段破裂作用Fig.6 Microphotographs showing micro-fractures in T2l4-3 in Well A1(A)泥微晶云灰岩,两期构造裂缝,深度6 148.77 m,(-); (B)粉-细晶白云岩 裂缝沟通孔隙,深度6 197.88 m,(-)

通过对A1井普遍发育于孔洞中的方解石胶结物进行均一温度测试,结果可分为3个区间:①63.4~79.5℃(n=41),平均为72.4℃;②73~102.5℃(n=26),平均为86℃;③94.9~120.2℃(n=36),平均为106.5℃。根据方解石胶结物的结晶程度和均一温度的差异,A1井的胶结作用可能有3期(图7-A),主要为浅埋藏条件下大气水下渗(地层水)作用的产物。通过薄片鉴定和阴极发光分析,研究区主要发育2期胶结作用(图7-B、C)。

3.5 压实、压溶作用

压实、压溶作用贯穿于碳酸盐岩成岩全部过程中。研究区雷四3亚段压实作用主要表现为颗粒或生物碎屑破裂、变形等现象(图8-A);压溶作用也较为发育,缝合线是其主要成岩现象(图8-B)。

3.6 去云化作用

4 成岩演化序列

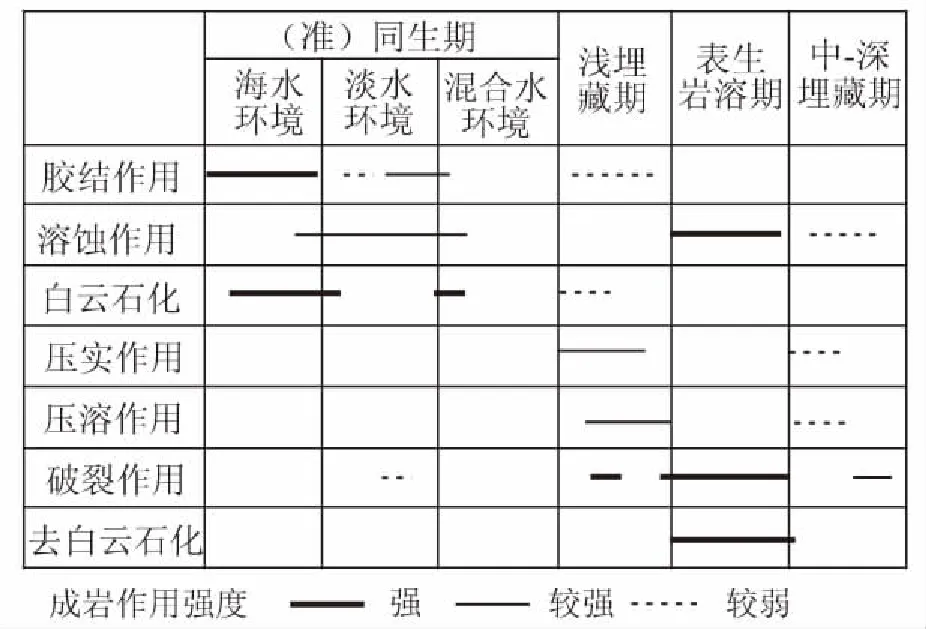

马井地区雷四3亚段经历了多类型、多期次成岩作用的改造和叠加,根据成岩作用的先后顺序、矿物间的相互切割关系[21]开展成岩演化序列研究,具体可划分为准同生期、浅埋藏期、表生期和中深埋藏期4个成岩期(图10)。

a.准同生期。此阶段沉积物与沉积介质还保持着联系,经历的成岩作用有:①准同生白云石化作用,形成了泥微晶白云岩,孔隙类型为晶间孔;②海底胶结作用,原生孔隙遭到破坏;③准同生溶蚀作用,随着海平面下降,造成沉积岩层间歇性受到大气淡水的改造,形成组构选择性孔隙,如铸模孔、粒内孔等。

b.浅埋藏期。随着上覆沉积物的不断累积,下伏沉积物所承受的压力逐渐增大,压实、压溶作用开始普遍发生,进一步破坏了储集性能;但此阶段发生的渗透回流白云石化作用对储集性能又具有一定的建设性作用。

图7 A1井雷四3亚段胶结作用Fig.7 Microphotographs showing cementation in carbonate rocks of T2l4-3 in Well A1(A)藻球粒藻黏结白云岩,3期胶结,深度6 200.6 m,(-); (B)残余藻球粒泥粉晶云岩,镜下见2期胶结,深度6 205.1 m,(-); (C)残余藻球粒泥粉晶云岩,不同期次胶结物发不同色光,深度6 205.1 m,阴极发光

图8 A1井雷四3亚段压实、压溶作用Fig.8 Microphotographs showing compaction and dissolution in carbonate rocks of T2l4-3 in Well A1 (A)藻团块白云岩,压实作用致生物碎屑破裂、变形,深度6 212.98 m,(-); (B)藻球粒白云岩,压溶缝合线,深度6 196.02 m,(-)

图9 A1井雷四3亚段去白云石化作用Fig.9 Microphotographs showing dedolomitization in carbonate rocks of T2l4-3 in Well A1(A)藻凝块含灰白云岩,方解石具白云石菱形假象,深度6 151.74 m,(-); (B)藻黏结白云岩,去白云石化,深度6 197.31 m,(-)

图10 A1井雷四3亚段成岩演化序列Fig.10 Diagenetic sequences of T2l4-3 in Well A1

c.表生期。三叠纪末期受印支运动影响,构造整体抬升,研究区局部区域暴露于地表,遭受地表水溶蚀作用,形成晶间溶孔、不规则溶孔或溶洞。同时,由于受到挤压破裂作用的影响,形成了较多裂缝,去白云石化作用也发生于此阶段。

d.中深埋藏期。随着埋深不断增加,地层压力、温度不断升高,埋藏溶蚀作用和中深埋藏胶结作用发生于此阶段,形成了热液矿物、沥青残余及非组构溶蚀孔隙。

5 结 论

a.川西拗陷斜坡区马井地区雷四3亚段的主要储层岩石类型为晶粒白云岩(粉晶白云岩)、晶粒颗粒白云岩(泥晶藻屑云岩、叠层状藻云岩、藻黏结白云岩)和颗粒晶粒白云岩(藻砂屑泥-微晶白云岩);储集空间以晶间(溶)孔、溶孔为主,其次还发育粒内(间)孔隙、鸟眼-窗格孔、格架孔、铸模孔、溶洞、溶缝和裂缝等。

b.研究区雷四3亚段储层主要经历了白云石化、溶蚀、破裂、胶结、压实压溶和去云化等成岩作用。

c.雷四3亚段成岩演化可划分为4期:①准同生白云石化作用、海底胶结作用和准同生溶蚀作用是准同生期主要成岩作用类型;②浅埋藏期压实、压溶作用和渗透回流白云石化作用较强;③表生期的表生岩溶作用和破裂作用普遍发育,局部可见去白云石化作用;④中深埋藏期主要成岩作用为埋藏溶蚀作用和埋藏胶结作用。