城市创新能力与新型城镇化水平的耦合协调分析

肖梦 邓宏兵

摘 要:以长江中游城市群28个主要城市为例,以城市为研究单元构建创新和新型城镇化的双系统评价指标体系,利用动态因子法计算得出28个城市的创新能力与新型城镇化水平的综合指数,然后利用物理学的耦合协调度模型,分析2011—2016年长江中游城市群28个主要城市的创新能力与新型城镇化水平间的耦合协调发展情况,得到以下结论:(1)长江中游城市群区域内28个主要城市的城市创新能力与新型城镇化水平存在显著的地域差异;(2)各城市的创新能力与新型城镇化耦合水平大部分处于拮抗阶段,耦合协调水平大部分处于严重失调阶段,但城市创新与新型城镇化两大系统的良性互动使协调性逐年优化,整体向协调方向发展。

关键词:城市创新能力;新型城镇化水平;耦合协调性

中图分类号:F29 文献标识码:A 文章编号:2096-5729(2019)05-0042-11

一、引 言

创新发展和新型城镇化建设是地区发展的两个重要部分,新型城镇化水平能够表征一个地区各类资源要素的综合发展实力,是国家经济发展的核心推动力与内需潜力,而创新能力则是区域和城市在知识时代提升核心竞争力的重要引擎[1](P48)。一方面,创新驱动为区域带来新的绿色技术,让区域经济更加高效地运行,促进新型城镇化绿色、集约、高效地发展;另一方面,新型城镇化为区域创新活动提供了良好的外部环境,输送了必要的人力资本支持,两者相辅相成[2](P164)。因此,新型城镇化水平与城市创新能力二者之间相互协调、相互促进才能实现城市、区域乃至国家的均衡全面优化发展。故而,科学合理地评价城市新型城镇化水平与创新能力,并分析二者间的协调性意义重大。城市是人口大国城镇化的主要空间载体,是新型城镇化的主体形态,同时长江中游城市群得天独厚的区位优势决定了其将在我国未来的区域发展空间格局中占据核心地位。

城市是知识溢出的重要空间载体,而知识溢出是一个解释创新的核心概念。Krugman[3](P490)提出城市化离不开知识创造,知识报酬递增与知识外溢效应都会推动城市的发展进程。Lan P[4](P5)强调在时代需要科技作为第一生产力的大背景之下,科技创新将会影响未来多元化的城镇化发展路径。仇怡等[5](P57)则是以长江中游城市群为研究对象,在分析了目前长江中游城市群的创新发展现状后,实证研究了城市的城镇化水平对其创新能力的驱动作用。甘丹丽[6](P45)指出提升创新是让城镇化转为健康发展的关键点,从创新的角度为城市的新型城镇化提出建议,认为人口的解决、数量的增多不再是关注点,而是要提高素质、文化教育。郝汉舟等[7](P8)通过评估城市的技术创新水平及绩效,探究城市技术创新与城镇化之间的影响和反馈。徐维祥等[8](P1353)建立耦合协调度模型,定量分析了城市产业集群创新与城市化的相互作用联系,结果显示它们之间存在正向相关。程海森、刘立军[9](P77)通过实证研究认为,城市化与区域创新能力之间相互促进,并在空间联系上呈现出正向的空间效应。刘雷等[10](P65)通过构建耦合协调度模型对山东省的城市化与城市创新能力进行耦合分析,认为城市建设的工作重心应该是发展滞后的系统。2018年,付琦等[11](P33)提出城市化、工业化水平的提高对创新能力具有正向促进作用,已成为推动创新发展的源泉;在考虑城市化和工业化二者间的交互关系时,它们对创新能力的提升效应有一定的影响。

本文通过对长江中游城市群28个主要地级以上城市的新型城镇化水平与创新能力分别测度,试图构建城市创新能力与新型城镇化水平之间的协调度模型,分析长江中游城市群城市协调度的时空特征,并针对协调度不同的城市分别提出不同的推进城市创新与新型城镇化协调发展的若干政策建议,以期促进长江中游城市群整体新型城镇化水平与创新能力实现质的提升,为进一步推动该区域可持续发展提供参考。

二、研究方法与数据处理

(一)研究区域与数据来源

本文的研究区域为长江中游城市群,其区域所辖范围涵盖3个次级城市群,共囊括31座城市。仙桃、天门与潜江这3个县级市由于相关创新类指标如R&D經费、企业发展等数据难以获取,同时为确保本文研究的科学性与连续性,故而未被纳入本文的研究区域空间单元。因此,本文以长江中游城市群地区的28个主要地级以上城市为基本评价单元,研究时段区间为2011—2016年,共6年。涉及的面板数据整理自:2012—2017年的《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》《湖北省统计年鉴》《湖南省统计年鉴》《江西省统计年鉴》以及各城市的统计年鉴,还包括部分城市的《政府工作报告》与《国民经济和社会发展统计公报》,其中专利数量来自国家知识产权局(SIPO)。

(二)指标体系构建

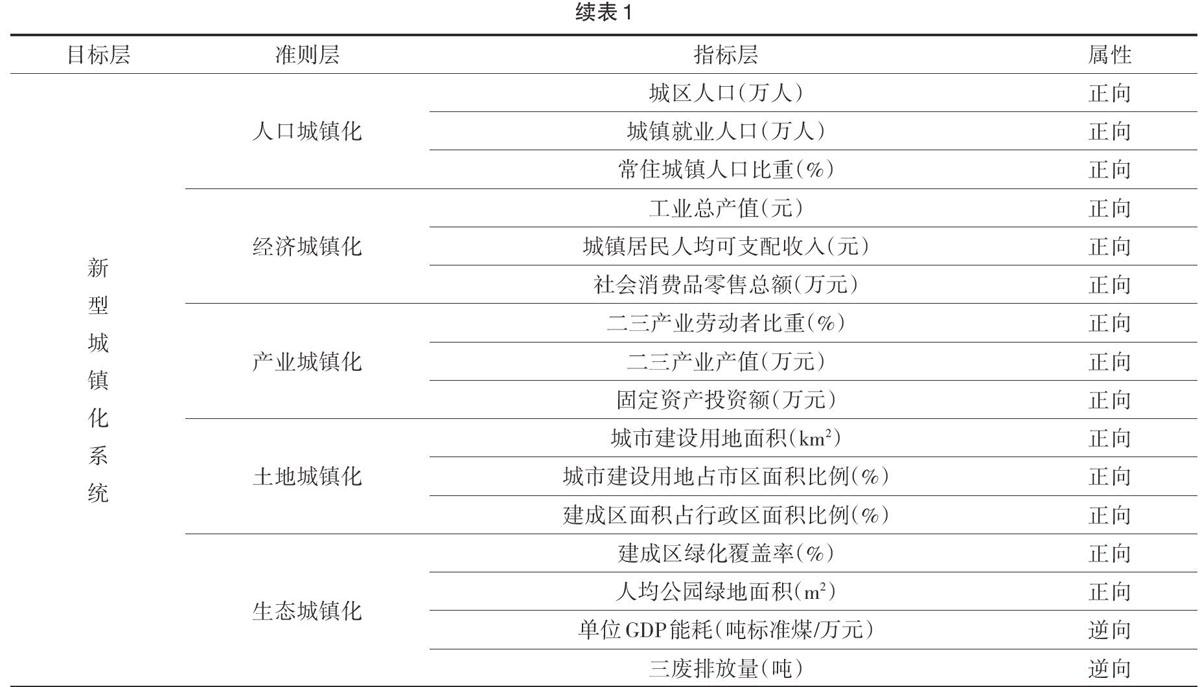

本文在充分理解城市创新系统及新型城镇化相关理论的基础上,秉承科学、实用、系统等原则,建立包含两大系统的综合评价指标体系(参见表1)。

(三)研究方法

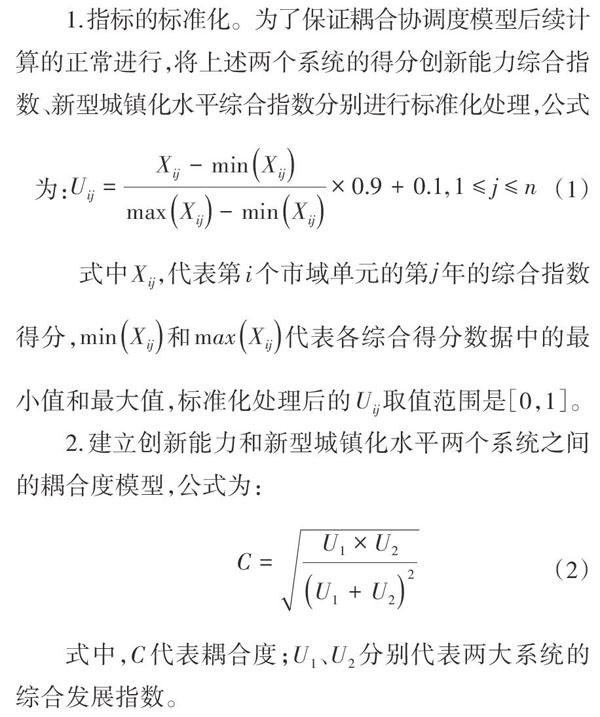

基于前人研究的基础上,本文构建包涵城市创新能力与新型城镇化水平两系统的耦合协调度模型,具体步骤如下:

耦合度[C]的取值范围是[0,1]。越趋近于1,表示二者耦合的程度越高,反之,耦合度越趋近于0,表示二者的发展关联性越低,呈现无序的发展趋势。

3.建立创新能力和新型城镇化水平的耦合协调度模型。协调度模型通过构建一个定量的“协调度”指标来衡量两个系统之间或是单独的系统内部各要素间的协调状况,依据该指标可以判断它们之间的耦合性质与阶段。为了客观反映城市创新能力与新型城镇化水平间的协调发展水平,本文引入物理学中的耦合协调度模型,具体公式如下:

上述公式中,[T]代表的是城市创新能力与新型城镇化两系统的综合协调指数;[α]、[β]分别表示二者重要程度的未知待定系数,本文认为城市创新能力与新型城镇化水平同等重要,所以[α]和[β]的值都取0.5;[D]代表耦合协调度,取值范围是[0,1]。[D]的取值越接近1,耦合协调度越高,二者发展协调;[D]的取值越接近0,耦合协调度越低,说明发展失调。

三、长江中游城市群城市创新能力与新型城镇化水平分析

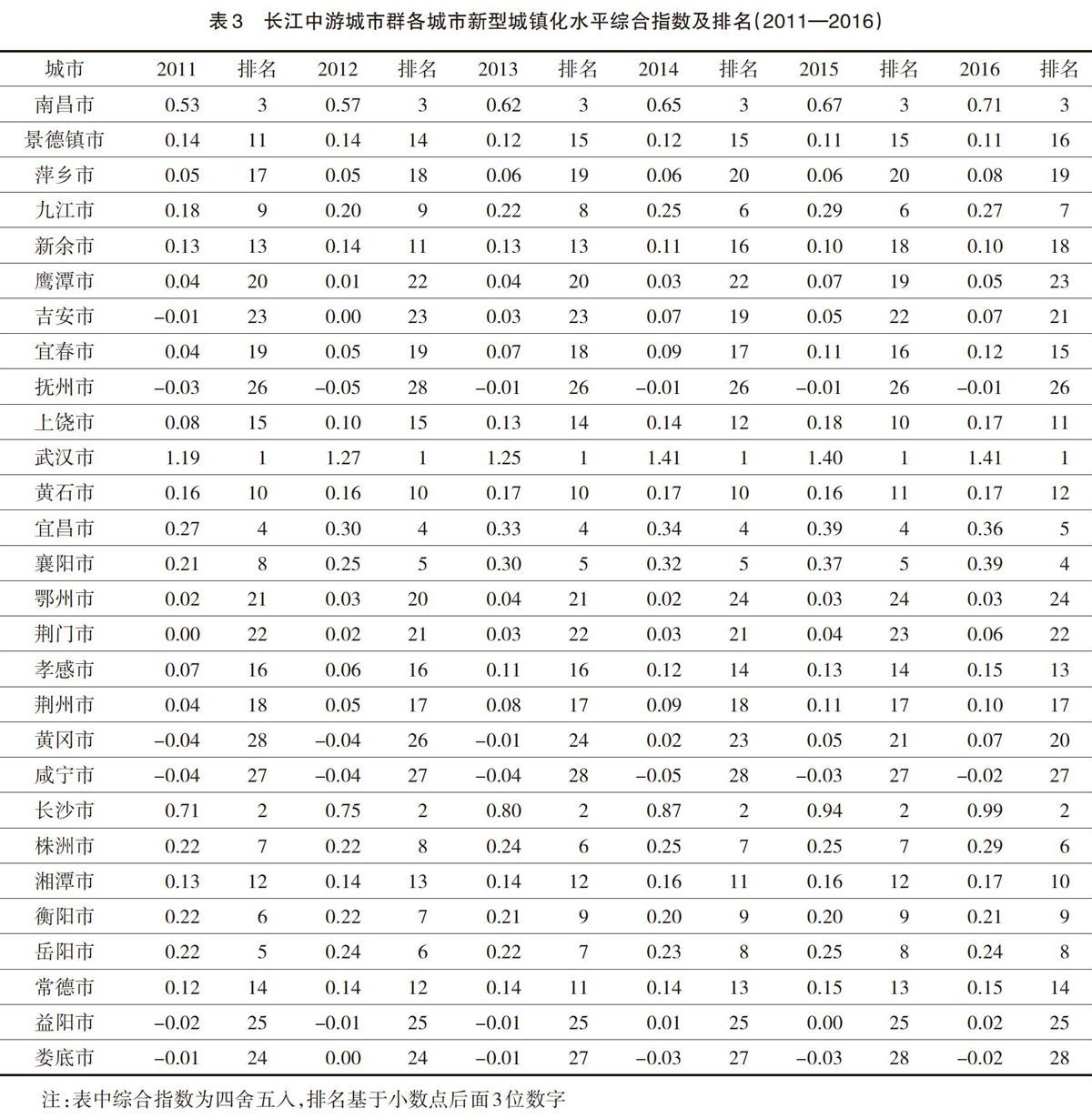

借助Stata22.0软件可分别测度长江中游城市群28个主要城市在2011—2016年的创新能力和新型城镇化的综合发展水平指数[Ui1]、[Ui2]。综合发展指数数值越大,即表明该城市的综合发展水平越高。表2和表3是2011—2016年28个主要地级市的创新能力和新型城镇化水平综合指数及其在长江中游城市群地区的排名情况。

(一)城市创新能力分析

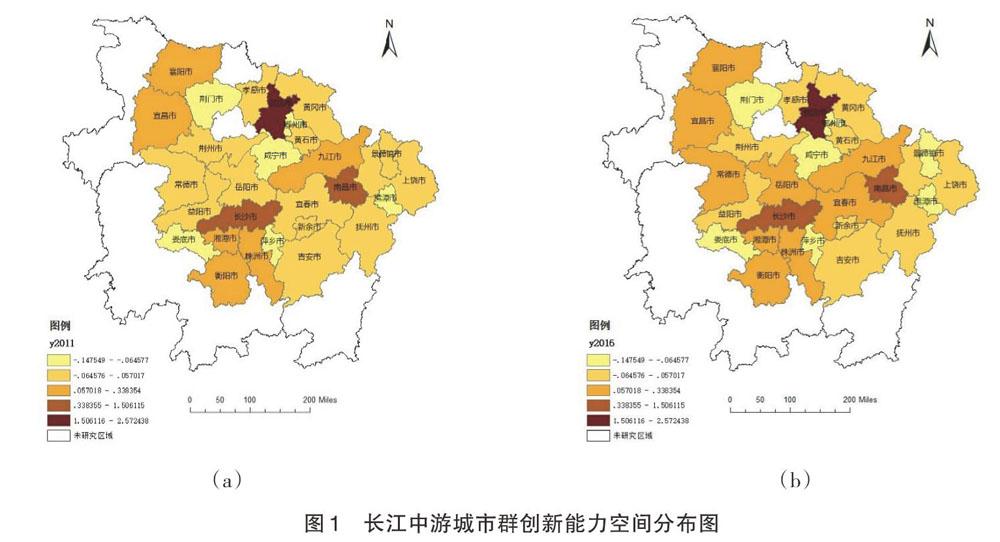

从表2可以看出,28个城市在创新能力上不论是综合指数还是排名均没有发生明显变化,尤其是三个省会城市6年内稳稳占据前三的位置且没有发生改变,分别是武汉市第一、长沙市第二、南昌市第三,且第二名的长沙市创新能力综合指数仅为排名第一武汉市的58.8%。6年内排名变化的绝对值最大的是新余市和孝感市。新余市在2011年指数得分为-0.01,排名15名,到2013年得分为-0.02,排名迅速下降至第25名,为6年内最低值,6年内排名呈“V”形变化。孝感市同样也是在2013年排名低,为第20名,但名次波动相较于新余市要略微平稳些。从变动频次来看,名次波动最频繁的主要集中分布在环长株潭城市群。从长江中游城市群各城市创新能力综合指数差异性来看,第一名与最后一名指数相差的绝对值从2011年的2.72增长到了2016年的4.01,故而虽然整体的创新能力得到了提升,但内部的差异性更加显著,长江中游城市群各城市的创新发展更加不均衡。

将表中的结果采用系统断裂法进行分类,共分成5个等级,使用ArcGIS制作2011年、2016年的动态综合创新能力得分空间分布图,见图1。

由图可以直观发现,长江中游城市群内部创新能力分布并不均衡,大部分城市属于第四类,整体的创新能力不强。从2011—2016年,研究区域内处在第一级别的始终只有武汉市一个城市。长沙和南昌市始终处于第二級别。第三级别的城市数量有了明显增长,从2011年仅仅只有6个上涨到2016年的9个。且从分布上看,第三级别增长的城市均是围绕在南昌和长沙两个中心城市附近,说明南昌与长沙市对周边城市的辐射带动作用明显。反观武汉市虽然属于第一级别,但其“灯影效应”过于强大,产业以及知识的高度空间集聚导致创新难以向周边区域扩散,致使其邻近城市的创新能力都不高。从各个省份来看,湖北省内武汉、宜昌、襄阳三足鼎立,这“三驾马车”的区位锁定效应明显,这也与湖北省近年来大力推动“一主两副”的重大战略决策以及三个城市正加紧建设创新型城市有关。江西省内除南昌市以外只有九江市创新能力稍高,整体的创新能力也是三个省份中最弱的,需要整体提高对于创新活动的重视程度。湖南省内的创新能力分布是以长沙市为中心向外辐射,层层减弱,因此对于湖南省而言,需要在保持长沙市知识扩散能力的同时挖掘新的创新中心城市,双头并进。

(二)新型城镇化水平分析

从表3可以看出,28个城市在新型城镇化水平上的综合指数和排名同样没有明显的变化,且波动频率相较于创新能力要小得多。排名前三的依旧是三大省会城市,武汉市稳占第一,长沙市第二,南昌市第三,三个城市的新型城镇化综合指数都在逐年上升,且第一名的武汉市与第二名的长沙市综合指数差距不大。武汉市无论是从创新发展还是新型城镇化水平来看都是相对优于其他两个省会城市,占领主导者的地位。但武汉城市圈内除了“一主两副”三个城市,其他城市相对而言名次就相对靠后,处于长江中游城市群的中下等水平。故而,对武汉城市圈来说,当前的首要任务是如何更好地发挥“一主两副”即武汉、宜昌与襄阳三个城市“领头羊”的作用,从而带动其他城市在长江中游城市群乃至全国地区更好更快地发展。新型城镇化水平综合指数排名变动最大的是黄冈市,其排名呈稳定的上升趋势,从2011年的最后一名提高到2016年的第20名。从表中能够清晰看到,黄冈市作为人口超500万的特大城市,其新型城镇化水平却不高,这可能是由于政府部门整体对于黄冈市的新型城镇化建设重视程度不高。从表中各城市综合指数的差异性来看,与创新能力不同,第一名与最后一名指数相差的绝对值在6年间十分稳定地在1.35上下波动且变化的幅度不大,从2011年的1.23略微提升到了2016年的1.43,故而虽然长江中游城市群城市的新型城镇化水平指数略低于创新能力指数,但内部的差异性小,整体的新型城镇化发展较之创新发展更为均衡。

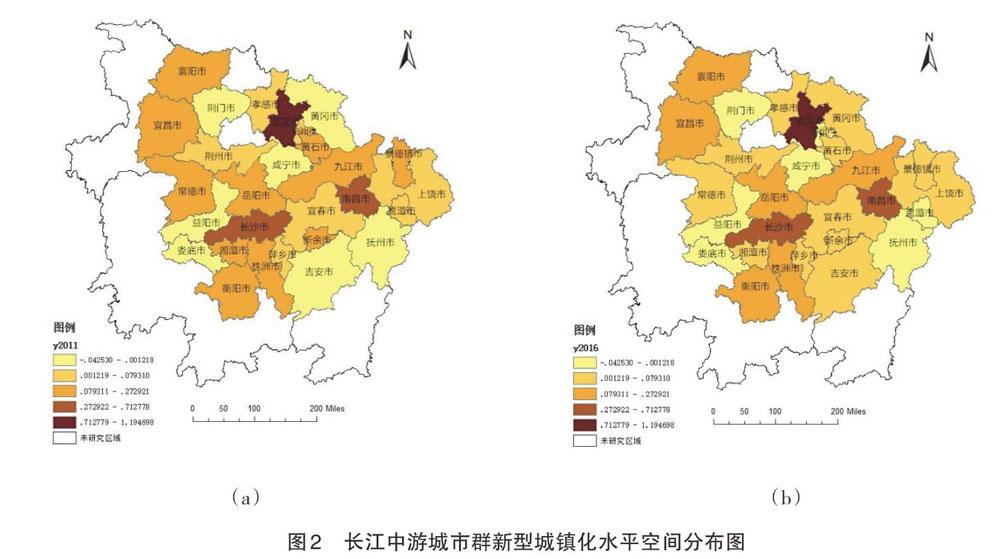

将新型城镇化水平的评价结果同样采用系统断裂法进行分类,共分成5个等级,使用ArcGIS制作2011年、2016年各城市新型城镇化水平得分的空间分布图,见图2。

可以直观地看到,长江中游城市群大部分城市的新型城镇化水平等级基本没有发生变化。处于第一类别的始终仅有武汉市,第二类别的只有长沙与南昌市,第五类别的城市数量从2011年的7个减少到了2016年的5个。整体在空间上形成了以武汉、长沙与南昌三市为核心的“金三角”区域,每个级别的城市分布较为分散,空间上没有明显的集聚现象。从2011年到2016年6年间,新型城镇化指数的差异系数均在19%左右,表明该区域新型城镇化发展存在着空间差异,但总体上不均衡状况要优于创新能力。

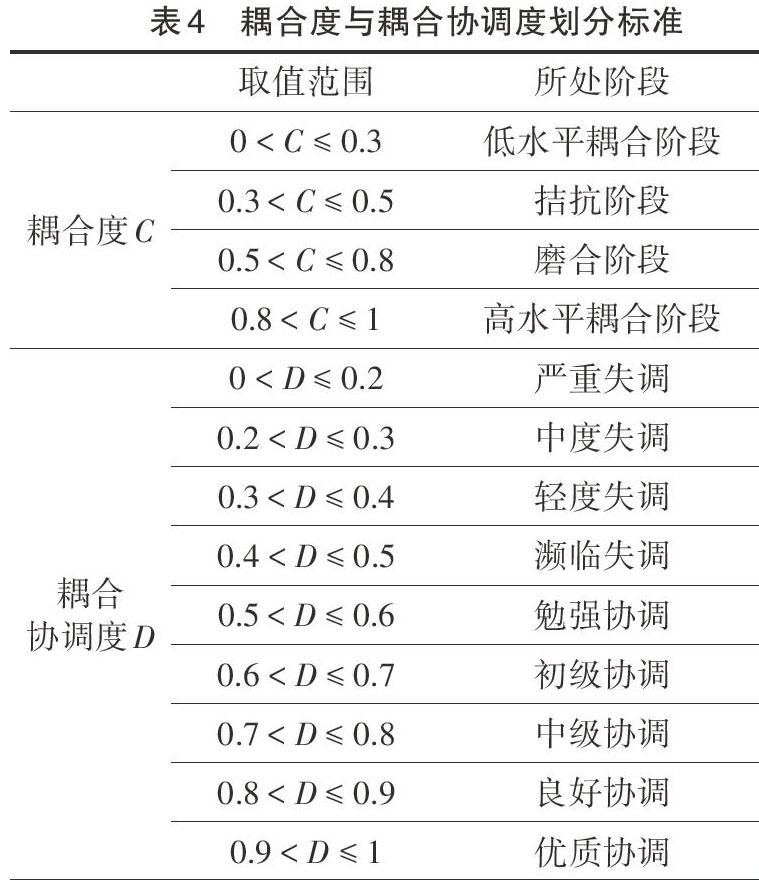

四、耦合协调结果分析

根据前述耦合协调度模型的公式,结合上文得出2011年至2016年长江中游城市群各个城市的创新能力和新型城镇化水平的耦合度和耦合协调度。本文结合该研究相关特征,参考吴玉鸣等[12](P1475)前人的学术成果,依据取值把耦合度C和耦合协调度D划分为4个类别,详细内容如表4。

(一)总体协调发展的演化特征

基于耦合协调度模型,通过计算得到2011—2016年长江中游城市群28个城市的创新能力和新型城镇化水平耦合度及其耦合协调度,利用其均值表征该研究时段内长江中游城市群城市创新能力与新型城镇化水平协调发展的总体态势及其演化特征(图3)。从图中可以明显看出,2011—2016年期间,长江中游城市群整体的耦合度与耦合协调度的变化趋势一致,均是在2013年有一个明显的增幅,随后略有下降并平稳上升。2011—2016年耦合度均值从2011年的0.451上升到2016年的0.457,增幅不大,6年的均值都在0.45上下波动。这表示长江中游城市群的两系统始终处于拮抗状态,说明创新能力和新型城镇化系统之间存在一定的相互作用影响。而耦合协调度均值从2011年的0.295增加到2016年的0.334,从中度失调阶段跨进轻度失调阶段,这表明长江中游城市群各城市两系统正在向趋于协调的方向发展。

(二)协调发展的空间格局演化

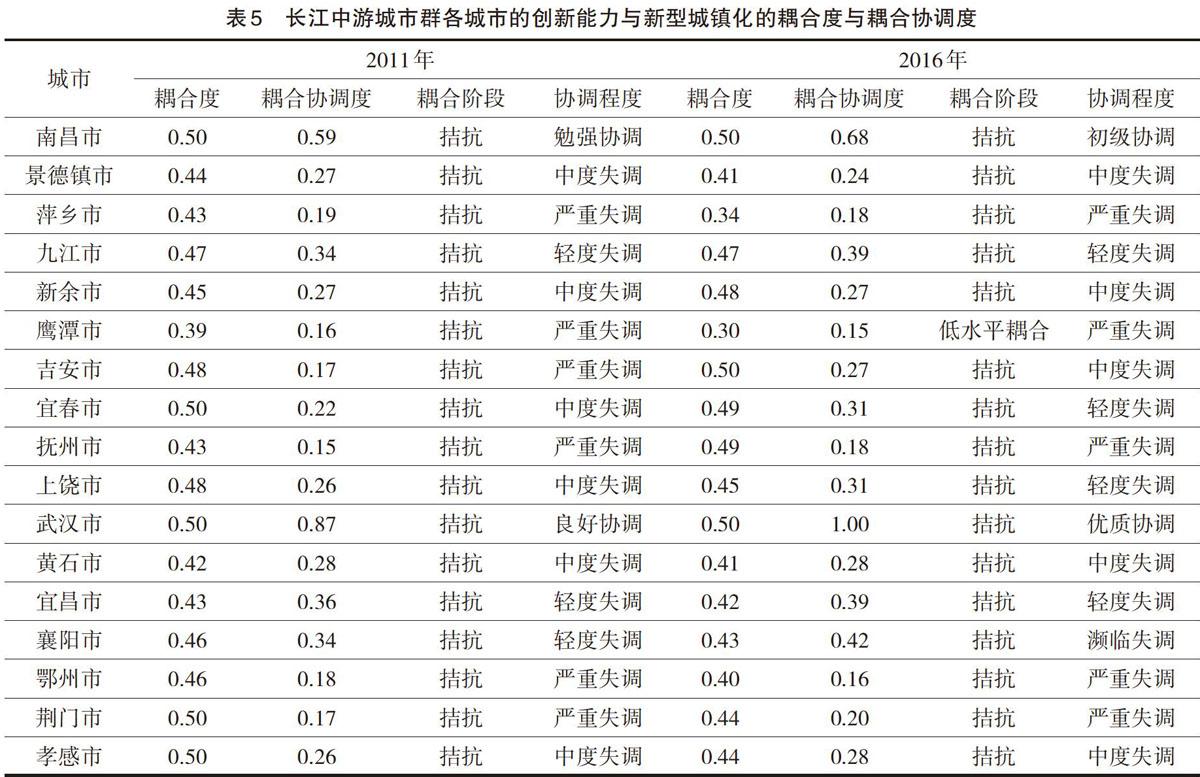

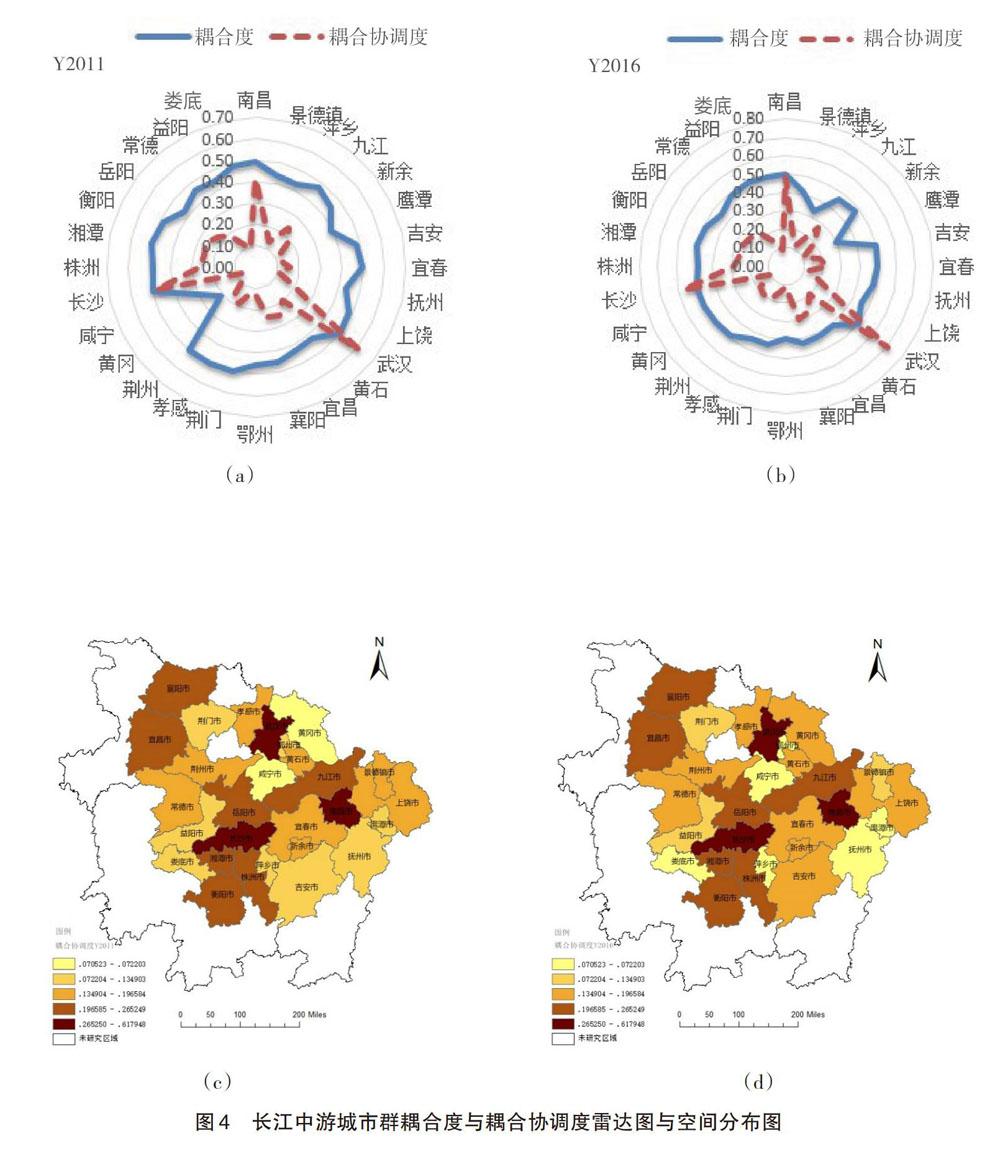

为了进一步研究长江中游城市群城市创新能力与新型城镇化水平两系统耦合协调度的地区差异特征,本文依据表4列出了长江中游城市群28个城市在2011年和2016年的耦合度与耦合协调度及它们所处的阶段,具体结果如表5,同时借助ArcGIS画出协调发展类型图,见图4。

可以看到,就耦合度而言,长江中游城市群大部分城市在选取的两个时间节点内创新能力与新型城镇化水平两系统的耦合度均在拮抗阶段,2011年仅有两个城市处于低水平耦合阶段,到2016年只有鹰潭市转为低水平耦合阶段。黄冈市在2016年的耦合度有了十分显著的提升,和其周边的城市基本保持一致。为了更细致地分析地区的耦合情况,本文对处于低水平耦合及拮抗阶段的长江中游城市群28个城市依据耦合度值进行进一步细分排序:①低强度耦合城市([0.2 就两系统的耦合协调度绝对值而言,耦合协调度在2011—2016年的跨度范围为0.1-1.0,其类型以严重失调、中度失调与轻度失调3种为主,3种占比分别从2011年的35.7%、28.6%、25%变为2016年的28.6%、25%、28.6%,几乎每年都占據了所研究区域80%以上的城市。这主要体现了长江中游城市群的以下两个特点:一是从总体上看,长江中游城市群两大系统的耦合协调度水平低下,仅有三个省会城市处在勉强协调及以上的水平,其中武汉市不论是从耦合度还是耦合协调度来讲,都领先其他城市;二是从时间轴来看,总体城市的耦合协调度平均水平在往轻度失调偏移,整体在向良性方向发展。

進一步利用ArcGIS软件,对2011年和2016年两个时间节点的协调度进行空间可视化处理,以更好地剖析长江中游城市群创新能力和新型城镇化水平协调发展的空间格局及动态演化。如图4,可以看到,耦合协调度较高的三个城市依次是武汉、长沙与南昌三个省会城市,也是长江中游地区的中心城市,它们在各类资源要素禀赋和发展上相比其他城市均存在较大的竞争优势,城市的各项发展速度快,因此皆在处于两大系统的高强度阶段的同时协调水平也偏高。与此同时从整体上看,耦合协调度根据城市地理位置属性呈现出显著的“中心-外围”分布趋势,在本文选取的两个时间节点上,长江中游城市群以武汉、长沙与南昌这三个省会城市为三个中心点,在它们三个周边的其他城市,依据空间位置上距离三大中心的远近表现为越接近协调度越高、距离越远协调度越低的空间格局。尤其以黄冈市与抚州市的转变趋势最为明显。这表明城市创新能力与新型城镇化水平的协调发展除了与自身的先天内在条件有关,其他城市尤其是周边中心城市的辐射和带动作用也会对其产生重要影响。故而长江中游城市群未来在考虑城市创新能力与新型城镇化水平协调发展的道路上,需要重视三个中心城市的辐射带动作用并且要将这种作用发挥最大化,由“中心”向“外围”逐步实现整体实力的提升。同时我们也要看到,咸宁市虽然位于三个核心城市的“正中间地带”,然而其协调水平却很差,这可能是由于邻近的武汉市占据了过多人力及物质资源,导致咸宁市的发展落后于其他城市。因此,咸宁市未来在城市发展上需要更加注重资源要素的投入。

五、结论与建议

本文以长江中游城市群的28个主要城市为研究对象,对长江中游城市群28个城市的创新能力与新型城镇化水平这两大系统的耦合协调性进行实证研究,将28个城市的耦合度与耦合协调度按数值大小判断其所处的阶段,借助ArcGIS软件分析协调性的空间格局、空间关联,最终得出如下结论:

(1)长江中游城市群的城市创新能力与新型城镇化水平存在显著的地域差异,与此同时整体的创新能力略高于新型城镇化水平。总体可以概括为从“弱创新小差异”向“强创新大差异”转变。创新发展总体呈现武汉市、长沙市与南昌市三足鼎立的态势。长江中游城市群新型城镇化建设还处于初期探索阶段,正在逐渐向资源集约化发展过渡。长江中游城市群整体的城市发展状态以“轻微超前型”为主,即创新能力的提升略优于新型城镇化发展。

(2)2011年至2016年,长江中游城市群各城市的创新能力与新型城镇化耦合水平大部分处于拮抗阶段,耦合协调水平大部分处于严重失调阶段,新型城镇化建设滞后成为主流,但城市创新与新型城镇化两大系统的互馈发展使得其耦合协调性在逐渐优化,整体向协调方向发展。

基于以上分析,提出促进长江中游城市群城市创新能力与新型城镇化水平协调发展的若干建议:

第一,明确发展方向,多方面重视新型城镇化建设。依据长江中游城市群整体的城市创新能力略微超前于新型城镇化建设的现状,长江中游城市群各城市当前应在长江中游城市群发展规划的指导下,将新型城镇化建设作为未来一段时间的重点发展方向。体现在人口城镇化方面,各城市实施的人口城镇化相关政策应多从改革创新户籍机制、完善跟进城市基本服务和提供多样的人口城镇化激励这3个层面着手。

第二,建设智慧城市,推动产业创新。重视新型城镇化建设并不意味着弱化创新发展,创新能力的提升同样也是长江中游城市群的一大重点任务。目前,长江中游城市群的城市建设需要以“创新城区”建设为主抓手,建成功能优化、独具特色的智慧型城市,提高中心城市如武汉市、长沙市与南昌市的引领作用,以此来更进一步推动长江中游城市群城市创新能力与新型城镇化水平的协调发展。

第三,搭建交通信息网,促进资源要素高效流动。城市在发展到一定阶段时,其物质流与信息流要想与城市规模相匹配,必须要配备对应规模的交通信息网络。对于长江中游城市群而言,交通信息网建设显得尤为关键,整体的物质与信息的高效率流通是城市创新能力与新型城镇化协调发展的必要前提。因此,长江中游城市群各城市目前的一大重点工作是搭建起一个密集的交通信息网络,尤其是三个省份政府间需要在交通体系上进一步加深合作,帮助各城市弥补其在创新网络上的不足。通过这种交通信息网络,打破市与市之间的桎梏,在交通上,各城市互达更为便捷,物质运输的效率与通达性更高。在信息传达上,稳定提升网络信息传输速度,提高网络覆盖率和信息化水平,保证创新与其他资源要素能在长江中游城市群高效流动。

参考文献:

[1] 王宏.构建城市创新体系提升城市竞争力[J].改革与战 略,2007(7):47-50.

[2] 王兰英,杨帆.创新驱动发展战略与中国的未来城镇化 建设[J].中国人口·资源与环境,2014,24(9):163-169.

[3] Krugman,Paul.Increasing Returns and Economic Geog- raphy [J]. Journal of Political Economy,1991,99(3): 483-499.

[4] Lan P.Three new features of innovation brought about by information and communication technology [J]. In- ternational Journal of Information Technology and Man- agement,2004,3(1):3-19.

[5] 仇怡,李亞珂.城镇化水平对城市创新能力的影响研 究——以长江中游城市群28市为例[J].湖南科技大学 学报(社会科学版),2017,20(6):52-57.

[6] 甘丹丽.科技创新与新型城镇化协同发展对策研究[J]. 科技进步与对策,2014(6):41-45.

[7] 郝汉舟,魏华,陈锐凯,等.科技创新与新型城市化互馈 关系研究进展[J].价值工程,2015(5):4-8.

[8] 徐维祥,刘程军.产业集群创新与县域城镇化耦合协调 的空间格局及驱动力——以浙江为实证[J].地理科学, 2015,35(11):1347-1356.

[9] 程海森,刘立军.基于空间面板模型的城市化与区域创 新能力实证研究[J].现代管理科学,2014(8):75-77.

[10] 刘雷,喻忠磊,徐晓红,等.城市创新能力与城市化水平 的耦合协调分析——以山东省为例[J].经济地理,2016,

36(6):59-66.

[11] 付琦,卓乘风,邓峰.城市化、工业化与区域创新能 力——基于空间计量模型的实证分析[J].科技管理研 究,2018,38(1):30-34.

[12] 吴玉鸣,柏玲.广西城市化与环境系统的耦合协调测度 与互动分析[J].地理科学,2011,31(12):1474-1479.

Coupling and Coordination Analysis between Urban Innovation Capability and New Urbanization Level

— taking the urban group in the middle reaches of the Yangtze River as an example

XIAO Meng1,2,DENG Hong-bing1,2

(1.School of Economics and Management,China University of Geosciences [Wuhan],Wuhan 430074,China; 2.Hubei Province Regional Innovation Capability Monitoring and Analysis Soft Science Research Base,Wuhan 430074,China)

Abstract:This paper takes 28 prefecture-level cities in the middle reaches of the Yangtze River as an example to construct a two-system evaluation index system of urban innovation and new urbanization. The dynamic factor method is used to obtain their comprehensive evaluation index,and then the physics coordination coupling model is used to analyze the coordinated development of urban innovation capability and urbanization level in 28 prefecture-level cities in the middle reaches of the Yangtze River from 2011-2016. Conclusions are as follows:(1) The urban innovation ability and new urbanization level of the middle reaches of the Yangtze River have significant Geographical differences;(2) The coupling level of innovation ability and new urbanization in the middle reaches of the Yangtze River is mostly in the antagonistic stage,and most of the coordination level is in the stage of serious imbalance. The benign interaction between the two systems optimizes the coordination year by year. The overall development show towards coordination.

Key Words:urban innovation capability;new urbanization level;coordinated development