承传与创变

——中国现代戏曲绘画探索历程研究

李 青

(杭州师范大学 美术学院,浙江 杭州 310002)

中国戏曲(1)中国戏曲:中国戏曲是依据中国戏剧表演特性的通俗说法。按一般界定,中国戏剧与古希腊悲喜剧、印度梵剧并称为世界三大古剧。严格而论,中国戏剧包括戏曲、话剧、舞剧、歌剧、音乐剧等表演形式。换言之,中国戏曲作为独立且具体的艺术门类属于中国戏剧范畴。中国戏曲是中国传统文化的精髓,它作为中国戏剧的代表,在艺术表现上相异于西方戏剧,表现出写意性的戏剧观,体现了中国传统艺术精神。关联中国戏曲艺术的绘画作品就是“戏曲绘画”。是中国千百年来传统文化的精髓,这种历经千锤百炼的传统表演艺术具有“戏剧中的画意”。有意思的是,戏曲舞台给予观众的视觉体验不仅关联着中国传统绘画的“传神写意”的审美价值,而且与西方现代艺术的“表现”观念也存在诸多相似之处。根据现有资料梳理,中国戏曲绘画的创作热潮曾一度兴起于20世纪上半叶,戏曲油画、戏曲彩墨画等变革新艺术以强烈的表现性面貌崭露头角。代表画家有林风眠、关良、丁衍庸、吴大羽等。直至今日,戏曲绘画创作方兴未艾。随着中国传统文化复兴与创造性发展建设,戏曲愈加成为当今艺术家所青睐的传统元素和表现载体,赋予其在诸多视角中的表现可能性。追随中国现代艺术的足迹,可以说,探讨这些现代(2)现代:现代、后现代、当代此三者常被同时提出谈论。由于涉及中西方特殊历史大背景,现代所关联的“现代艺术”是一个边缘模糊且情况复杂的概念。一方面,本文主要以此说明为一种不同于后现代艺术、当代艺术的艺术形态。尤指资本主义工业革命时期(1874—1960)的现代艺术,诸如野兽派、立体派、表现主义,注重艺术语言的新探讨,强调形式和内容统一的风格化。中国现代艺术的发展历程有其特殊性,它发端于20世纪二三十年代左右林风眠等具有西方现代派意识和特征的中西融合艺术。抗日战争和“文革”时期,由于特殊社会背景一度中断了现代艺术的发展,直至20世纪70年代“星星画会”等艺术家再次推动其发展。“八五新潮”到“八九现代艺术大展”时期是现代艺术与后现代艺术交织发展时期,当代艺术主要出现于1989年后,体现为政治波普、艳俗艺术、卡通一代等艺术现象。广义的当代艺术,指目前尚在持续探讨的倾向语言创造的现代艺术,倾向观念及媒介创造的后现代艺术,以及倾向媒介的跨界和重构的当代艺术。由此,另一方面,本文所指的现代,还包涵了兴起于20世纪上半叶从事于艺术融合与转换探讨的画家群体,以及延续至当今的部分。戏曲绘画之始作俑者的贡献在于,不仅提出诸多有益的革新思想,也开创了一个对中国传统艺术进行现代化及创造性转换的历史篇章。

一、中国现代戏曲绘画的表现性现象

“艺术即表现”,英国哲学家、历史学家和美学家罗宾·乔治·科林伍德(Robin Ceorge Collingwood,1889—1943)的表现论研究认为,真正的艺术的本质是艺术家个性化情感的表现。在20世纪美学理论中,“表现”成为核心概念,成为艺术之所以为艺术的内在规定性。而“写意”精神作为贯通中国绘画的灵魂,其“写”(3)“写”,不同于描画,通常被认为是与中国书法相关的笔法,转腕运笔间的挥洒,蕴含着书写者对所追求体验的精神塑造。《说文解字》释义为:“写,置物也。俗字亦作泻。”“泻”即倾泻而出。这个后世俗用的“泻”透出了写意绘画所蕴含的直抒胸臆的强度,指向心性自由奔放的运作方式。参见[汉]许慎:《说文解字断注》,四川:成都古籍书店,1981年,第532页。与“意”(4)考察“意”的构词方式,“意”的上下结构是“心音”,即心上之音,内在的声音。《说文解字》释义为:“意,志也,从心察言而知意也,从心从音。”“意”之本义为“志”,即心之所向,是由主体所发出的体味之意。参见[汉]许慎:《说文解字断注》,四川:成都古籍书店,1981年,第360页。二词在构词之初就显示为主体所发出的体味之意,指明为一种心性自由奔放的运作方式。20世纪初,基于对新旧交替、多元交流的时代背景的认同,中国现代戏曲绘画作为表现性迹象的典型案例,表明中国艺术家对表现性研究的开端就采取了回溯中国传统文化,并试图依托中国艺术精神,进而探讨中国绘画表现性自在自为的规律。翻阅20世纪中国现代艺术史发现,由于中西双方特定时期文化背景的复杂性,使得中国戏曲绘画的探讨开端也被笼罩了多样性,并随之带出不同程度的复杂性特质,画家们由之对中国戏曲艺术所带来的独特的视觉经验进行创造性转换的探讨。

这其中,最具代表性的现代戏曲绘画是林风眠创作于1959年的油画《霸王别姬》(图1),作品具有一种较同时期作品更为开放和个性化的表现姿态。画面中,不同大小的三角形、矩形、尖锥形刺破平面背景,占据着画面醒目的位置,尖形伴随着流畅的弧形与阴暗简约的平面色块建构出英雄末路的悲壮情境。林风眠这件作品充分说明了画家力图创新的观念,他吸收西方现代主义具有革新精神的绘画面貌,以此作为对堕入僵化程式的传统国画的反叛。值得注意的是,林风眠偏爱彩墨媒材,并以此反复表现同一剧目,除《霸王别姬》之外,还有《水漫金山》(图2)、《宝莲灯》、《火烧赤壁》等;并且这些变体画具有多样性面貌,常可见野兽派、立体派、德国表现主义等绘画因素。经考查,值得一提的是,林风眠对传统戏曲的有着反转性的看法:虽然林风眠中年开始创作了大量戏曲绘画,但早期思想上尚处激进革新阶段的他却非常鄙视戏曲。他曾在《致全国艺术界书》中写:“……旧剧在中国社会上,可算是最普通的娱乐之一种。(可怜,中国过去的艺术,只可称作艺术的一种!)旧剧的内容,多描写历史上忠君爱国,贞妇孝子的故事,或简单到十二分可怜的,一种下等的游戏。形式方面,难为他们这千百年中历练出来的精彩,比较有价值的,当然是装饰上的均齐的意味,如战舞的姿态,几何式的步法,涂绘的颜面,如此而已。”[1]25即便如此,林风眠对戏曲“形式”方面的价值依然有所保留。自1951年起,林风眠常随关良看戏,这使他重新审视戏曲并从中顿悟,从此展开了以戏曲绘画进行现代艺术的可能性探讨。

图1 林风眠,《霸王别姬》,54×48厘米,布面油画,1959年,私人收藏

图2 林风眠,《水漫金山》,121×227厘米,纸本彩墨,约50年代初

与此同时,林风眠这位好友关良画戏的热情有过之而无不及,“谈戏必及林、关”由此成为中国现代绘画界的美谈。关良于20世纪20年代晚期开始创作戏画,不同于林风眠在戏曲绘画流露人生郁结的精神表现,关良偏爱表现侠客志士,作品诙谐幽默且充满充沛的活力。关良的戏曲绘画旨在传神写意,眼神表现尤为突出,动作夸张稚拙,散发着民族人文情怀。关良也热衷于变体画和多种媒材的研究,内容多为《武松打虎》、《白蛇传》(图3)、《西游记》、《霸王别姬》、《贵妃醉酒》等,画幅虽小,却张张可见用心经营。而关良后期作品却反映出一种写实主义的回归,尤其体现在大尺幅作品中。

图3 关良,《白蛇传》,42×57厘米,布面油画,年代不详

由于中国特殊时期政治文化的隔离,丁衍庸的戏曲绘画在近20年才引起大陆学者的关注。他和关良都是留日学习油画的中国现代艺术先驱,回国后因缘际会开始水墨创作。在他的戏曲绘画中,也能看到对中国文化内涵的诉求和思考。《霸王别姬》这件油画有如大写意画,亦如一方古印,简洁而厚重。《飞虎将军》(图4)中女性人体的表现手法,近乎野兽派马蒂斯的线性表现。他吸收马蒂斯和八大山人简洁而壮观的表现形式,并独创了“一笔画”。

图4 丁衍庸,《飞虎将军》,61×6厘米,布面油画,1973年,台湾私人收藏

吴大羽的人生经历与林风眠类似,他的戏曲油画色彩浓烈,笔触奔放,造型抽象。如《脸谱》(图5)、《谱韵》系列作品中,色彩以原色为主,笔触快意潇洒,造型中勉强能勾起人们对戏剧脸谱的认知经验,可见画家的表现意图并不囿于传统戏曲舞台制式。即便如此,这些肆意的画面却带出了众演员登台跑圆场时锣鼓喧天的演剧氛围。这些作品更像色彩斑斓的心灵图景,接近一种纯抽象的绘画表现。有“东方毕加索”之称的留日画家赵兽,他创作于1934年的《颜》(图6)具有野兽派、超现实主义因素,几乎是现今可查证的最早表现戏曲元素的现代油画。

图5 吴大羽,《脸谱》,50.5×38厘米,布面油画,年代不详

图6 赵兽,《颜》,93×78厘米,布面油画,1934年

此外,在女性画家中,留欧画家潘玉良50年代创作的《两个戏法女》(图7),人物造型变形夸张,与汉代乐舞俑有几分相似,且线条和笔触拙重,用色大胆,亦可见画家对西方现代主义和中国传统艺术融合的思考。画面人物眼神顾盼,充满怜爱,也表明了画家对女性心理空间的内在表现。另一位民国女画家关紫兰,是中国最早留日的新知女性。在她留存极少的作品中,有一件“文革”时期表现样板戏舞剧《白毛女》(图8)的作品。关紫兰的早年作品呈现出强烈的野兽派面貌,而这件作品较之早期表明了一种写实性的回归,但造型仍较为概括、平面。关紫兰着重表现人物的手势和眼神,作品中的白毛女犹如旋转于八音盒的芭比女郎,遗世独立且清冷孤寂,好像在面对一个丧失现实感的梦幻泡影之物,这在当时亢颂革命的绘画热潮中有如一丝清风拂过。

图7 潘玉良,《两个戏法女》,54.5×75厘米,布面油画,1952年

图8 关紫兰,《白毛女》,43×36厘米,木板油画,1969年

渗入日常生活的戏曲绘画中,由年画嬗变的月份牌艺术中不乏戏曲内容,这是以一种以工笔重彩融合擦笔水彩的混合画法,色彩明丽且富有装饰感,并强调经营透视。戏曲电影彩色画片也具有类似性质,这些艺术多具有宣传和娱目的实用性价值。此外,还有戏曲连环画等,风格与形式多样,不胜枚举。

晚近时期,昆曲漫画家高马得的《牡丹亭》(图9)彩墨组画,在淡烟疏雨的点染和衣袖醉软的水墨线条中,一番梦意淋漓尽致地勾勒了少女杜丽娘的心境,春情缱绻,不禁让人会心一笑。范迪安评论他为:“入戏之深和出戏之神正是这位戏曲人物名家艺术创作的典型特征。”[2]丁立人的戏曲粉彩画则带出了浓郁的民间意味。画面形象好似从江南灶壁画、民间年画、版画插图、彩陶等传统图像中吸收了养分,接地气,近人情。作品色彩明艳,造型无拘无束,构图随性,有强烈的图案装饰感。丁立人的戏画呈现出去情节化特征,旨在通过汇集诸多传统元素构建图画形式,独创出属于自己风格。擅长漫画的韩羽,他的水墨形式语言不因袭传统,通过变形夸张的形象赋予人物某种性格和命运,从而来表现某种“意趣”。这种类似于文人画,又比文人画幽默的意趣让画面看起来也比较现代。具有类似表现的国画家还有王粲、朱振庚、聂干因、程十发、朱新建、周京新等。

图9 高马得,《牡丹亭·惊梦》,纸本水墨,年代不详

以倾向学院派写实技巧来表现戏曲人物的艺术家有叶浅予(图10)、陈丹青等人。这些写实绘画与月份牌的写实性不同,行笔中蕴含着笔意的表现,表明扎实的中国绘画笔墨基础。此外,还有一批艺术家以或表现或写意或写实的手法进行戏曲油画探索,如钱流、唐勇刚等。

图10 叶浅予,《戏曲人物》,101×69厘米,纸本彩墨,1979年

女画家闫平在《唱戏的人》(图11)等作品中,以浓烈、拙朴的表现性语言描述了小戏班的后台生活。通过传统戏班子在生存境域中所连接的艺术传承、母子关系中那份自然、永恒而严肃的课题,映射其女性视角中强烈的内在表现和精神关怀,这也说明女性艺术家的独特敏感是值得尊重并认真对待的。其他女性艺术家王俊英、米巧铭、叶圣琴等在戏画表现上也流露出典型的女性色彩。

图11 闫平,《唱戏的人》,160×200厘米,布面油画,2002年

二、中国现代戏曲绘画的表现性特性

戏曲绘画和戏曲表演结缘于艺术的发端时代,两者皆为民间百姓喜闻乐见。然而由于封建时代艺人地位低卑及社会偏见,戏曲绘画在中国千年以来主流传统的文人画中一直处于缺席或边缘状态,直至20世纪上半叶兴起戏曲绘画表现热潮才有所改观。在现代艺术变革和时代漩涡中的新知艺术家试图摒除封建思想、追求“为艺术而艺术”的自由精神,同时,探索并打通中西方艺术的关联成为特定时代的重要命题。因而,在油画、国画、彩墨画等创作中,常呈现为“西方表现”和“中国写意”的诗性契合。

现代戏曲绘画作为时代命题中典型的艺术形式,其总体特征显出为简化、变形、变色、时空连绵等的主观性特征。这些现代艺术革新者似乎在宣示:在坚持个性解放、自由表现和另一种模仿对象、因循守旧的艺术态度之间,他们将坚定地选择前者。显然,这些作品得益于传统戏曲的穿扮塑型和舞台规制——一种貌似于西方现代绘画样式的中国艺术,以此为载体,不同艺术家从不同角度切入艺术研究,持续探讨绘画创作本体语言、传统文化转换、画与戏关联性研究等领域的内在规定性边界。

因此,上述现代戏曲绘画可大致归纳为三种表现性手法和面貌。

(一)依托西方现代绘画因素(法国野兽派及立体派、德国表现主义等)的中国表现

绘画中的“表现”概念并非自古即有。西方现代艺术随起源于18、19世纪强调情感因素的表现论思想演进而来,此时,艺术不再限于传统绘画“艺术模仿自然”的再现论模式。“表现主义”旨在表达艺术家内心独特的情感体验和精神价值,表现主义者敏感于时代困境图景中的反应,其观念基于现代艺术对“主体性”及“主观性”合法之上。在20世纪广义表现主义框架中,德国表现主义(图12)、法国野兽派(图13)及立体派(图14)之间存在错综复杂的关联。在以“表现主义”为名的展览中,常常包含了以上这些画派,以区别于现实主义以及空洞苍白的理想主义。“在这一时期,表现主义这一术语几乎就是欧洲现代艺术运动的同义词。”[3]基于此因,若要为处于艺术狂飙及实验探讨中的革新者贴上标签是武断的。由此也可以说,作为时代的同行者的中国现代艺术的革新者和先驱者,正是在置身于世界现代艺术革命的实验和探讨中成长起来的。

图12 马蒂斯,《戴帽子的女人》,1905年,美国旧金山艺术博物馆

图13 毕加索,《多拉·玛尔肖像》,92×65厘米,布面油画,巴黎毕加索博物馆

图14 康定斯基,《万圣节2号》,布面油画,1911年

20世纪20年代左右,林风眠、吴大羽等人负笈欧陆,接受纯正的现代艺术洗礼,随后回国执教并创建中国现代高等学府,从而为变革中的中国画坛带来了新观念和新思想。直至今日,薪火相传。这是一种既不囿于西方传统绘画再现论模式,也不受限于中国传统院体绘画写真模式的表现论思路。处于现代革命漩涡和历经中国特殊历史时期的画家们一度转向通过色彩、线条等绘画语言,以高度个性化的手法表达可见的姿态,释放内在情感的信息。他们发现中国戏曲的表演形态和现代主义的表现方式在内、外法则上具有相似性,由此试图创造中国绘画新形式。正如林风眠所说:“想从民族元素中寻找出路。”[1]239在林风眠艺术“中西融合”的框架中,其方式依然倾向以“西方表现”调和“中国写意”。总体而言,像林风眠、吴大羽、赵兽、潘玉良等画家的作品,是上述问题的典型例证,晚近时期的丁立人、闫平等画家的作品也显示出一脉相传的表现意图。

由于西方现代艺术革命面貌的复杂性和多样性,中国画家在见识艺术丰富性的同时,也可能带出诸多困惑,尤其是艺术主体如何融贯中西方诸多艺术形式语言的课题——在艺术融合与转换上提出了诸多挑战。

(二)视表现为写意

在艺术“中西融合”的框架中,“洋为中用”的理念试图探索一种为人民群众接受,并可以超越时代、民族之间界限的艺术。按关良的话说是:“画家应该要坚持探索别人没有探索过的形式,要画别人没有画过的题材,哪怕一个笔触,一个色调,都应该是自己特有的。”[4]102同时,作为资深票友的关良认为,以戏曲为题材的绘画创作是独辟蹊径的发展之路。

基于此,在水墨画方面,关良在艺术民族化道路上发展了以“笔墨/笔触”为诉求并获至“传神写意”的艺术手法,在创新水墨形式和手段的同时注入自身特有的真切感受。梅兰芳表示出自己的看法:“自有一种魅人的艺术感染力量。”[4]103而在油画方面显示为“野兽派—印象派—大写意”面貌,一种赋予感性震颤又擅于传达笔意的复合性新表现。像关良(晚年除外)、丁衍庸的作品即是上述问题的例证,高马得、韩羽的写意漫画也大致可归入此类表现面貌。

有趣的是,中国首批现代油画革新者中的部分,在而后的探讨中多投向于大写意水墨画创作。尤其是“以马蒂斯而归于八大”的丁衍庸,或因其沉迷于笔墨韵致,在他探讨更为纯粹自由的水墨画过程中,几乎放弃了油画创作。

(三)以写实为基底的表现/写意

另一种探讨中西艺术融合的面貌表明了画家致力于古典和现代美的结合。较之上述相对极致的手法,他们采取了一种折中态度:融中国文人画的笔墨意味与西方传统绘画再现论框架的写实语汇于一体,融现代绘画充满感性震颤的笔触运作、赋色序列与东方艺术自由灵动的审美追求于一治。像关紫兰后期、关良后期、叶浅予、陈丹青等画家的作品即是此问题的例证。

然而,这种绘画的古典面貌,虽然貌似西方现代革命狂飙运动之后一股回返古典潮流的面貌,却并不全然是基于急迫反思艺术纯粹化进程中产生的现代艺术危机而形成的。

总体而言,中国戏曲艺术作为一种开放的模式,进入中国现代绘画的重写与探讨之中。尤其是前两种戏画创作呈现出强烈的革新意识,这些画家一边深受西方现代主义多种变革画风的影响,一边潜心研究中国传统艺术精神,试图联系戏曲艺术的精髓创立融合中西艺术的现代绘画。另一方面,其绘画群体或多或少显示了创作中的种种困惑,这也为此课题在当今的深化和延伸留出探讨空间。

三、现代戏曲绘画创作的时代背景及历史意义

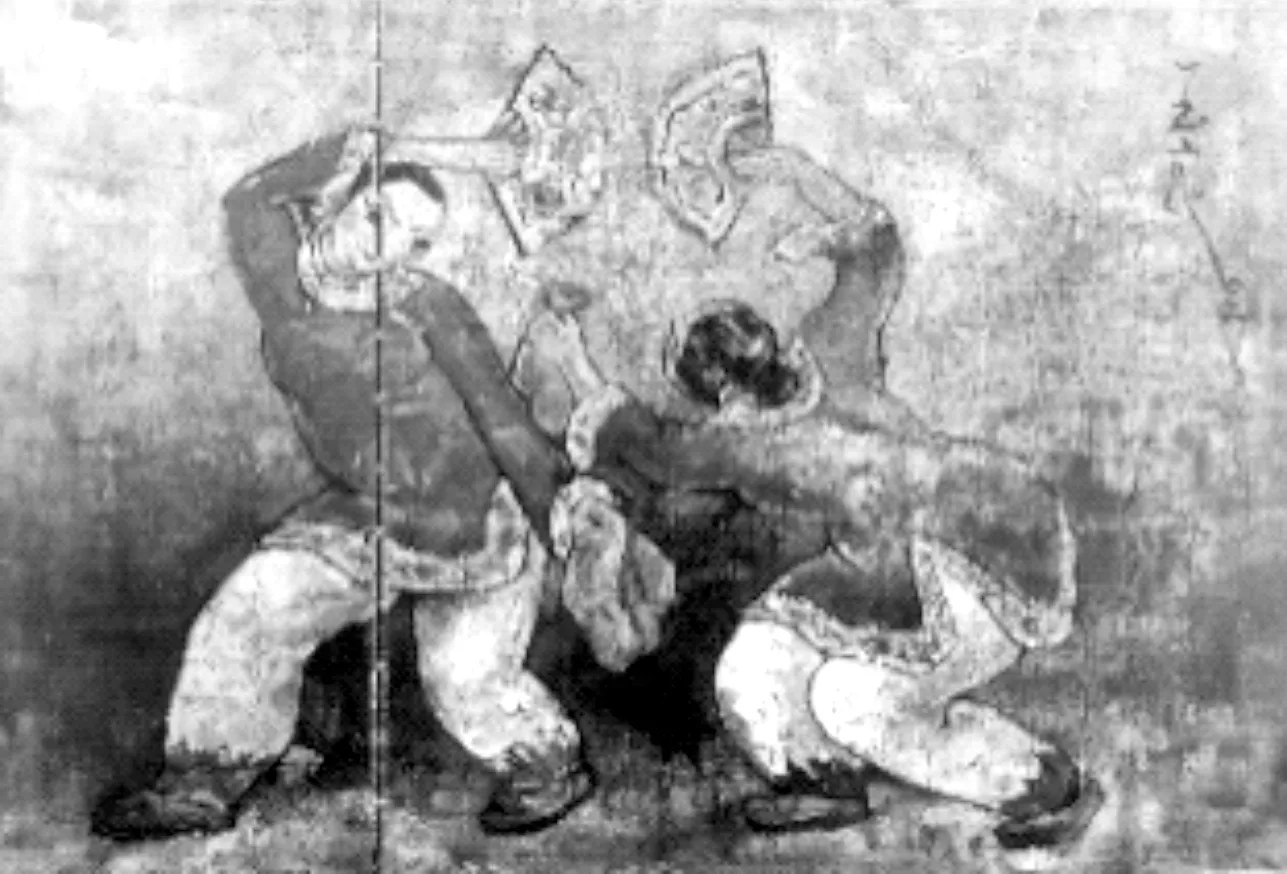

关于艺术“中西融合”问题的思考并非初始于20世纪。早在16世纪明万历年间,油画随欧洲传教士带入中国内陆之时就开始逐渐展开各种探讨。这其中,显著成果是清代传教士郎世宁等人发明的一套创作方式,即寓西方写实手法于中国传统绘画材料及写真手法。《升平署戏剧人物扮相谱》(图15)即是其例证。这种画法虽深得满清帝王赏识,却不入传统文人眼识:“笔墨全无,虽工亦匠,不入画品。”[5]显然,此时传入中国的西方绘画在文人看来只是一种以写实见长的技术,并不能显现作为文人画学正宗的中国艺术写意精神。

图15 清代《升平署戏曲人物扮相谱·〈十面〉之霸王》,工笔绢绘

既然这种生硬的融合手法不能直指中西艺术的内在精神,那么就显现出它更为坚挺的研究意义,留给后人更长远、更深沉的探讨空间。时间进入20世纪,在上半叶出现的戏曲绘画创作,是作为中国画坛变革新面貌之典型案例而存在的。必须说明的是,从来没有一个团体或一种流派自称并明确宗旨为“戏曲绘画/现代戏曲绘画”,这一词更倾向强调20世纪上半叶以来中西方艺术的交会中发展起来的典型绘画载体。其核心问题是如何对传统文化进行现代性转换,如何进行创造性提升——或者说,关于“创造性转换”的命题。

中国现代戏曲绘画所承载的“创造性转换”历史命题,基于特殊历史时期的开端性背景。此时,中国知识界反思传统文化而激发主体性的觉醒,并追随“德先生”(民主)与“赛先生”(科学)。由这个开端引发的艺术运动,前后曲折涌现了大致四种绘画面貌:其一,20世纪初,学习西方传统写实性绘画的面貌;其二,20年代,学习西方现代艺术的绘画面貌;其三,50年代,学习苏联革命现实主义绘画的面貌;其四,80年代,受后现代艺术冲击的多元性面貌。

(一)第一种写实性绘画面貌,源于对西方再现性绘画学习的两类途径

两类途径即文艺复兴体系和现实主义体系,并且,都立于革命立场,以介入政治为学习目的。前者受郎世宁这种笔致精细,五花灿烂的融合新画法的启发,为晚清政治家康有为所肯定。“墨井寡传,郎世宁乃出西法,它日当有合中西而成大家者。”(5)康有为:《万木草堂藏画自序》,转引自朗绍君、水天中编《二十世纪中国美术文选》,上海:上海书画出版社,1999年,第25页。康有为看到了郎世宁这类画法的革命意义,认为西方油画与中国宋画的写真精神,正是那时陷入只知临摹、只求笔墨的困境中的写意绘画所缺。康有为的论断是基于中国社会的动荡背景以及重重民族危机和改革呼声而提出的,他试图求助于学习此种西法为中国画坛注入新生命,以达到世界大同。写实性画法也被另一个革命团体——新文化运动领袖陈独秀所提倡,以期成为扫除封建恶习的有力武器。新文化运动领袖陈独秀在《美术革命——答吕澂》一文中写:“若想把中国画改良,首先要革王画的命。因为改良中国画,断不能不采用洋画写实主义的精神。这是什么理由呢?比如文学家必用写实主义……画家也必须用写实主义,才能够发挥自己的天才,画自己的画,不落古人窠臼。中国画在南北宋及元初时代,那描绘刻画人物禽兽楼台花木的功夫还有点和写实主义相近。自从学士派鄙薄院画,专重写意,不尚肖物。这种风气,一倡于元末的倪黄,再倡于明代的文沈,到了清朝的四王更是变本加厉。”(6)见《新青年》1918年第6期,转引自刘淳:《中国油画史》,北京:中国青年出版社,2016年,第32页。陈独秀所说的写实主义,很大程度上指向欧洲现实主义流派,及其所表现出来的革命精神。(7)现实主义绘画坚持绘画反映社会真实。居斯塔夫·库尔贝(Gustave Courbet,1819—1877)等现实主义者,开始将题材转向工人、农民等日常生活,以之作为对依赖于传统绘画程式的学院派的反叛。因此,当中国的改革者们认识到现实主义的写实技法和社会功能后,便赋予其“助人伦,成教化”的历史使命——不仅能反抗以四王为代表的封建画学体系,也能为内忧外患的时代发出革命之呐喊,从而起到绘画干预社会的作用。

康有为、陈独秀等人在民族救亡时期为振兴中国绘画而提出学习写实性绘画的倡导深深影响了徐悲鸿、李毅士、颜文樑等艺术家。徐悲鸿回国后,求助于他在巴黎学习的绘画法则建立了一套完整的学院派教学体系,并付诸中国革命。与此同时,他也展开了艺术融合课题的探讨,强调国画改革融入西画技法。而这种画法延续到戏曲绘画上,便显现出上文所梳理的表现特性——“以写实为基底的表现/写意”。

(二)第二种现代性绘画面貌,与第一种写实性绘画面貌在中国生根发芽后,深刻影响了现代中国绘画格局的形成

它也存在两条学习途径:留日,留欧美。20世纪初,欧洲现代主义的狂飙运动,为艺术也可以表现一个时代和人的精神更大程度争取了说服力。在西方现代性的洗礼中,艺术突显画家主体性的觉醒,呈现着画家认识世界的新态度和新观念。此时,油画已是一种集材料技法、思想观念、风格样式于一体的视觉艺术种类。由于上述洋务运动、新文化运动等导向,以及蔡元培对中国新美术教育的改革的推动,引发了留学热潮。“今世为东西文化融合的时代,西洋之所长,吾国自当采用。”(8)见《北京大学月刊》,1919年3月25日,转引自刘淳:《中国油画史》,北京:中国青年出版社,2016年,第33页。留日求学的中国油画先驱们,深受在日本频频展出的西方现代艺术的影响;同时日本的绘画教授对现代艺术持有开放态度,并未固守学院派传统。由此,在日本留学的关良、关紫兰、丁衍庸、赵兽等人,在学习写实主义的同时,受到野兽派、立体派、表现主义等现代艺术的影响。而另一批中国学子,渴望了解纯正的西方艺术,他们在1919年勤工俭学运动之后奔赴欧美留学。此时,西方文艺复兴以来的写实绘画体系正遭受现代艺术的冲击,以巴黎为中心的世界艺术新格局已经形成。很多中国学子进入巴黎国立高等美术学院等院校学习,并游历了欧洲国家。他们中间一部分在接受学院派绘画传统的同时,也受到野兽派、立体派、表现主义等艺术革命的影响。由此,林风眠、吴大羽、潘玉良等人成为中国现代艺术先驱。

其中,林风眠在留学法国和德国时,已初步形成“中西融合”的艺术思想,致力于一种全新的中国现代绘画艺术,而这又不同于徐悲鸿用西方学院派融合中国艺术的主张。林风眠这个艺术思想的形成基于对中国传统绘画的反思,他认为当前绘画因袭前人传统和摹仿观念,急需改革和复兴。他一方面要以真正的艺术品引起国人的鉴赏兴趣,一方面要为中国艺术界打开一条血路,以创造有生命的艺术。1926年,林风眠发表了《东西艺术之前途》,提出了“中西融合”。1927年,林风眠又发表了《致全国艺术界书》,他写道:“抱定此种信念,以‘我入地狱’之精神,乃与五七同志,终日埋首画室之中,奋其全力,专在西洋艺术之创作,与中西艺术之沟通上做功夫……艺术是感情的产物,有艺术而后感情得以安慰!”[1]18林风眠在文中悉数了中国艺术现状问题,继而提出补救办法:“我始终以为,欲救此种错误现象,第一要注意的,仍是真正艺术的作品的创造!……所谓国立的艺术教育机关,不但能提醒国人对于艺术的重视,亦且可以养成多数的艺术人才,为国内多产生一些真正的艺术作品,也是十分必需的!”[1]24进而,林风眠指出一个重要大问题,即艺术界的团结问题:“全国艺术界的同志们,请大家平心静气地想想看,我们艺术界的情形,够多么混乱啊!我相信,凡是诚心学艺术的人,都是人间最深情、最易感最有清晰头脑的人,艺术家没有利己的私见,只有为人类求和平的责任心,在中国社会这样紊乱的时候,在中国的民情正在互相倾轧的时候,在中国人的同情心已经消失的时候,正是我们艺术家应该竭其全力,以其整幅狂热的心,唤醒同胞们同情的时候。”[1]28由此可见,与“科学救国”一样,林风眠认定了要用“艺术救国”,表现性绘画因而呈现为救亡和启蒙的文化旋律,回荡于变革的热情和责任之中。但由于种种原因,现代艺术并未形成主流。尽管如此,此时中国绘画界出现多元化的艺术格局,成为西方艺术思想在中国传播的黄金时期,西画活动达到前所未有的高潮,尤其在上海、杭州等地。

当这种艺术姿态落到戏曲绘画上,显示出本文第二章第一节所梳理的表现特性——“依托西方现代绘画因素(法国野兽派及立体派、德国表现主义等)的中国表现”。在《水漫金山》《宝莲灯》等系列作品中,皆可见林风眠精心选择在精神性和情节性上与之相应的戏曲剧目,并在其中寄予了“为艺术战”的担当和使命。那一场艺术战,有如他笔下融汇中西方艺术语言,浓墨重彩,充满了大悲大喜的戏曲人物,不禁让笔者心生感慨。

(三)第三种苏联革命现实主义绘画面貌的形成,源于1937年抗战爆发的特殊历史背景

在救亡图存的历史背景中,写实性绘画以其艺术功能再度兴起。1949年新中国成立后,苏联美术被介绍进来,中国政府采取了“走出去”和“引进来”两种方式开始学习苏联的美术。随后,一套具有严谨素描造型训练的教学体系建立起来。这套注重生活体验、艺术功能、主题情节性的教学体系,是继徐悲鸿的写实法则之后,为中国艺术界拥趸的绘画黄金法则。

而现代艺术及表现性绘画,在“文革”时期却被视为“反动的形式主义画”的代表,被视为腐朽、颓废的资产阶级产物而遭批判,不少现代艺术先驱诸如林风眠、吴大羽、关良、丁衍庸等因坚持油画现代化改革而遭受冤屈或流放。这影响了一些现代艺术革新者,诸如从关紫兰后期、关良后期戏曲绘画中看到的一种回返写实性的态度,也或多或少与之相关。

(四)20世纪80年代,受到西方后现代艺术冲击中的多元性面貌,显示为中国画坛突变现象

上述历史性困境直至20世纪70年代末改革开放而结束,此时国内美术界打开了新视野。问题是:早期现代艺术尚未完成的探讨被淹没在后现代艺术的观念艺术、波普艺术、照相写实主义等潮涌中,而“现代艺术”已老旧、过时。这不仅带给早期现代艺术先驱们诸多困惑,也为国内现代艺术演进问题提出重新研究的必要。随之而来的还有西方现代艺术危机的呼声。

岳敏君的《才子佳人》(图16)、南方的《美人痣》等锐意求变之作是此时期戏曲绘画的例证。从中国当代艺术(9)当代艺术,是以时间为概念的现代艺术持续演进的结果,是一种模糊的界定。而现代艺术之“现代性”本质已说明其发展必然。“现代性”(modernité)由法国作家夏尔·皮埃尔·波德莱尔(Charles Pierre Baudelaire,1821—1867)于1860年在《现代生活的画家》中提出,他对此作出广义、精微的诠释,后成为适用概念:“现代性就是过渡、短暂、偶然,就是艺术的一半,另一半是永恒和不变。每个古代画家都有一种现代性。”在这种体现为时间性和内容的概念中,一半是创造性源泉的“流行性”,成为艺术推进的动力;另一半是构成艺术绝对性和普遍性的“永恒性”。在这种自身悖论式的紧张关系中,形成艺术生生不息的本性和动力。但在波德莱尔之后,作为创造源泉的变化不止的“流行性”意识压倒了另一半,艺术想象力开始以探索未知领域为尚,现代性走向了反叛先锋派的门径。因此,以时间性为概念的现代艺术发展为后现代艺术、当代艺术等。参见[法]波德莱尔著,《现代生活的画家》,郭宏安,译,杭州:浙江文艺出版社,2007年,第32页。视角审视,当代戏曲绘画的表现新姿态已远离了林风眠、关良、丁衍庸等人以现代艺术革新意识对戏曲绘画的表现性探讨。可见,在国际现代艺术直线演进中的后现代艺术、观念艺术等思潮的影响下,一方面,多元时代有益于艺术家开拓戏曲绘画的新语境;而另一方面,在作品中,作为中国传统艺术的戏曲,在异质性和相关性重组中常常成为符号或呈现失语状态——画中戏曲已难涉其历经千锤百炼的艺术形式与艺术精神。

图16 岳敏君,《才子佳人》,170×140厘米,布面油画,2005年

综上所述,中国绘画的现代化进程,正是在学习西方现代主义、西方传统绘画的写实主义、苏联革命现实主义和后现代艺术等多元性和复杂性的艰难探讨中走来的,因而表现性绘画也呈现多样性和复杂性。但若重回革命和运动生发之时的背景再思考艺术中西融合以及创造性转换的源起,正如学者型画家许江所指出:“尤其值得注意的是,表现性绘画与东方式的‘写意’传统基因彼此呼应,曾经兴起诸多诗性契合的发端。”[6]而林风眠、关良等人的现代戏曲绘画正是其中一个饱含精神底色的表现性案例典型。这使其成为中国戏曲绘画框架中最独具一格并具有重要意义的代表性作品群体。

这个作品群体,其作者对传统文化进行创造性转换中,主要体现在艺术外在形式和内在精神的关联。归纳而言,在绘画形式上体现为色彩、造型、时空等方面的表现性面貌;在内在精神上体现为画家强烈的内在需要和内在表现——以此关联为传统戏曲舞台特质——一种以表现性、精神性见长的古老的、写意的演剧术。难怪昆剧学家丁修询认为,昆剧艺术与英国形式主义美学家克莱夫·贝尔(Clive Bell,1881—1964)“有意味的形式”这一命题的诠释一致。[7]这位专家是从传统戏曲制式的诸要素和审美情感的关系角度出发解释的,赋予了戏曲一种现代的定义。与此同时,中国戏曲也引起了西方学者的关注,他们为古老戏曲的“现代性”感到惊奇,并在其创作中吸收了诸多中国戏曲的演绎特质。法国诗人亨利·米修(Henri Michaux,1899—1984)、德国戏剧家贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht,1898—1956)的作品就是说明这一命题的例证。

然而——又是一个然而,问题在于,现代戏曲绘画中所体现的主观性和表现性,依赖于画家对戏曲舞台制式的知性认识;或者说,其悖论在于,作品中的变形、变色等主观性特质尚依赖于一种外在于物象形式的变形、变色。在这种悖论中,艺术表现中的纯粹性和自由性尚且受到一定程度的束缚,内在性感性经验尚不能展开其完满的丰富性——这也许是现代戏曲绘画面貌相似的其中原因。当然,这一历史遗留问题也为戏曲绘画在当代的转换和思考留出了探讨的可能性空间。

另一个较为遗憾问题的是,由于京剧、昆剧等表演的高度程式性,及其口传心授的教育特性,为其传承带来一定难度,而能掌握深刻演戏经验的戏迷画家、欣赏者更不在多数。对于关良等人戏曲绘画中神韵的内在关系,专业演员或许更容易把握其中奥妙,但对国内外一般欣赏者而言,或可能被程式的知性概念阻拦而止于泛欣赏层面。因此,为推进中国戏曲绘画在现当代的深入探索,求助于国家扶植非物质文化遗产保护和传播的同时,还要画家积累观演体验和跨界研究,将现实中的个人及群体与舞台经验联系起来,探索个中可能性。

登高望远,山高水长。正如西方近代科学家牛顿所述,立于巨人的肩膀得以打开高远视野,得以推进人类文明。由此,现代戏曲绘画成为一项未完待续的研究,正显示其更为现实而深远的意义。总体而言,中国现代戏曲绘画以作为中国优秀传统文化的戏曲艺术为经验载体,而进行中西艺术融合性与现代性转换的探索,亦是对传统艺术进行创造性转换的阶段性案例。其现代性阶段实验本身已具有重要的开创性价值和意义,对中国优秀传统文化在当代的活化,及其当代性和世界性研究都具有重要的启示作用。