古代日本纹身习俗与吴越、秦汉文化

陈 馨

(广东工业大学 外国语学院,广东·广州 510006)

一、引言

在古代文化中,纹身是具有普遍性的现象。作为遍布世界的古老习俗,各地的纹身展示着不同的纹样,出现在不同的部位,体现着不同的文化意义。特别是在没有文字记录的古老年代,纹身作为文化符号,反映了彼时的风土人情,从它的变迁中甚至能解读文化流动的轨迹。

日本最早的文学作品诞生于712年,这意味着从绳纹时代到古坟时代的悠久历史缺少文字的记载,因此解读文化现象成为还原历史的必不可少的手段。纹身习俗始于绳纹时代晚期,弥生时代传遍几乎整个日本列岛,古坟时代在大部分地区依然可见,作为贯穿上古时代的习俗,其所具有的研究价值不言而喻。特别是从它的演变中或可管窥列岛文化的历史变迁。

无论中日学者,对古代日本纹身习俗都有较为系统地研究。早期的相关研究,由于缺乏直接的证据(日本列岛土壤偏酸性,尸体难以保存),主要讨论纹身习俗存在与否。近些年随着考古发掘等成果的日益丰富,研究方向逐渐转向其成因及变迁。例如关于其成因,吉冈郁夫[1]、千田稔[2]等都认为,从纹身最早出现在关东及中部地区,以及绳纹和弥生人头骨中发现了不少患有外耳道外生骨疣的病例(潜水捕捞的职业病)可知,纹身的出现主要是为了在潜水作业中防止凶猛鱼类的攻击。关于其变迁,不少学者根据《魏志·倭人传》等我国古典的记载,指出纹身后来逐渐演变为尊卑的象征[3]或美丽的装饰[4],设乐博己更是通过研究纹身纹样的变迁认为,纹身至少经历了3次较大变化,且发生在其由北(本州东北部)至南(九州),又从南(九州)传回濑户内海沿岸的过程中。[5]现有研究成果虽详细论述了纹身习俗的发生、发展,但一如上述代表性成果所示,并未涉及其发展变化的原因。而笔者认为,导致这一系列变迁出现的应当有列岛内部文化裂变和外来文化浸润等多方面的因素,而始于绳纹时代终于奈良时代的这一变化链条,实际上是对上古时代日本列岛所经历的文化变迁的整体反射。因此,厘清古代日本纹身习俗的变化,终究是为了解读隐藏于其背后的文化裂变。

二、日本列岛的纹身习俗

研究古代日本纹身习俗主要依据土偶和土器,由于土偶身体上的花纹难以与衣物区分,因此通常以研究偶人面部纹样为主。面部刻画有线条的绳纹土偶被考古学家称为黥面土偶,它的出现证明绳纹人具有纹面的习俗。黥面土偶出现在绳纹晚期后叶至弥生前期,弥生时期出现了土偶容器以及绘有人像的土器,统称黥面绘画,古坟时代则出现了作为陪葬品的黥面埴轮。这说明从公元前5 世纪的绳纹晚期后叶到4世纪的古坟前期,日本列岛的居民都保持着黥面的习俗。考古学家设乐博己按照黥面土偶和黥面绘画出现的时间和地点绘图如下:

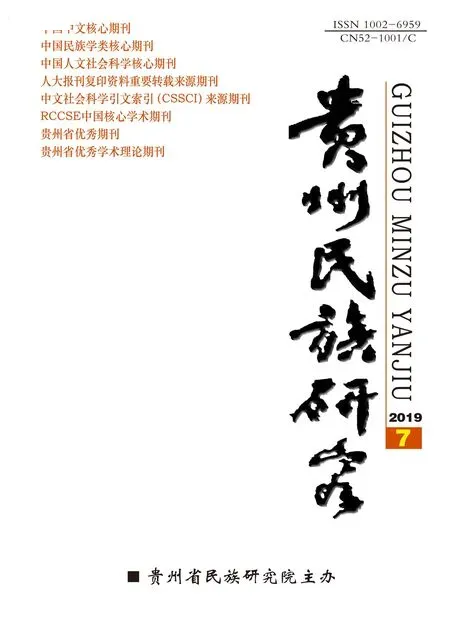

图1 黥面土偶及黥面绘画纹样分布图[6]

从上图可知,黥面土偶主要以关东及中部地区为中心广泛分布,黥面绘画则集中分布于关东的太平洋沿岸地区、关西的伊势湾、濑户内海以及九州地区。可见,随时间推移,黥面的分布发生了明显变化,不仅出现了地理上由北向南的迁移,更从大面积整体分布转变为小片区集中分布。

事实上,不仅是分布,纹身的意义也屡次发生变化。这一点在有关纹身的古代文献中反映得尤为清楚。对日本列岛纹身古俗的记载主要出现在我国古代文献中。整理如下:

《后汉书·东夷传·倭》记载:“男子皆黥面纹身,以其文左右大小别尊卑之差。”

《三国志·魏书·东夷传·倭人》记载:“倭人在带方东南大海之中,依山岛为国邑。旧百余国,汉时有朝见者。今使译所通三十国……男子无大小皆黥面纹身。自古以来,其使诣中国,皆自称大夫。夏后少康之子封于会稽,断发纹身,以避蛟龙之害。今倭水人好沉没捕鱼蛤,纹身亦以厌大鱼水禽,后稍以为饰。诸国纹身各异,或左或右,或大或小,尊卑有差。计其道里,当在会稽东冶之东。”

《晋书·东夷传·倭人》记载:“男子无大小,悉黥面纹身。自谓太伯之后,又言上古使诣中国,皆自称大夫。昔夏少康之子,封于会稽,断发纹身,以避蛟龙之害。今倭人好沉没取鱼,亦纹身以厌水禽。计其道里,当会稽东冶之东。”

《梁书·诸夷传·倭》记载:“倭者,自云太伯之后。俗皆纹身。”

《北史·倭国传》记载:“俗皆纹身,自云太伯之后……(倭国)男女皆黥臂,点面,纹身。没水捕鱼。”

《隋书·倭国传》记载:“男女多黥臂、点面、纹身,没水捕鱼。”

首先,从上述文献可知,纹身是列岛男子或男女,甚至“俗皆为之”的普遍行为。这很符合图1所示土偶遍布日本列岛的史实,说明史料的记载是比较准确的。其次,从文献对纹身的描述中不难总结出,列岛的纹身习俗至少具有保护措施(纹身以避蛟龙之害),审美功能(后稍以为饰),身份(诸国纹身各异)或等级象征(或左或右、或大或小、尊卑有差)等3种不同意义。结合绳纹人最早主要以水下捕捞为生的史实及《倭人传》等史料的描述,可以认为“厌大鱼水禽”,即保护措施是纹身最为原始的功能,而其他功能应该是在此基础上逐渐演变而来的。

日本有关纹身的记载最早出现于《古事记》和《日本书纪》(以下合称“记纪”)。“记纪”是日本最早期的文学作品,一般认为其记载从应神天皇开始可信度较高,《日本书纪》履中天皇元年4月,阿云连滨子因涉嫌预谋杀害天皇罪被施以纹身代替死罪,5年9月马饲部部民由于在眼角纹身造成了出血发臭,自此马饲部人不再黥面。雄略天皇11年10月,鸟饲部疏忽造成天皇的鸟被狗所食,作为惩罚对其实施纹身。景行天皇27年2月记载东国的虾夷男女均黥面纹身且勇武无比。《古事记》安康天皇条记录猪饲部的老人脸部有刺青。从这些描述可知,进入弥生时代末期后,黥面已不再是普遍的习俗,它转化为海人族、猪饲部、马饲部以及鸟饲部等周边部民所特有的标识,另外它还是一种叫做墨刑的刑罚手段。

由此可见,黥面在日本列岛至少经历了两次较为明显的变化:绳纹晚期其作为防水害的身体花纹出现在关东及中部地区,后逐步扩散,至弥生中期几乎遍及列岛的主要区域,并逐渐演变为身体的装饰或尊卑的标识等,弥生后期到古坟时代,它变化为低等部民的标记,甚至作为墨刑充当刑罚手段之一。

三、“纹身以厌水禽”

从《倭人传》:“今倭水人好沉没捕鱼蛤,纹身亦以厌大鱼水禽”这段文字可知,“沉没捕鱼蛤”是古代日本人的主要生产方式之一,纹身则是在这一过程中躲避大鱼水禽之侵害的主要手段。对于岛国原始民的这一生活状态,考古学也给予了充分证明。

首先,遍布列岛的贝丘遗迹中常见的出土物除了坚果类和兽骨之外,就是各种贝壳、鱼骨以及渔具了,这表明渔猎是绳纹人获得食物的重要途径之一。并且,考古学家在绳纹和弥生人头骨中发现了患有外耳道外生骨疣的病例,这是职业病,说明绳纹人和弥生人采用的是潜水渔捞的作业方式。

纹身作为渔捞作业的保护手段,其分布与变迁与绳纹时期人口的分布和变迁是十分吻合的。由图1可知黥面习俗最初是以关东及中部地区为中心分布的,随后逐渐南迁。而从日本各地出土的贝冢遗迹的分布情况可知绳纹时代的人口分布也是以关东及中部地区为中心的。日本列岛出土的绳纹时期的贝冢遗迹中超过八成出现在列岛东部,这其中的三分之二以上是集中于关东地区的,相比之下,列岛西南部贝冢或其他遗迹数量却极其稀少。气候变化显示,绳纹中后期气候进入冷凉期,人口也随之开始南迁。导致这一系列现象的主要原因是[7]:

人口集中于关东地区主要是因为,现千叶县犬吠崎附近海域,古来就是寒暖流交汇之处,世界三大渔场之一,丰富的鱼类资源给人们提供了稳定的食物来源。而此时的西日本尚处于温带森林形成过程中,原始人生存只能依靠开发坚果类食物,发展陷阱狩猎技术,生存条件艰苦。直至绳纹中后期,不断变暖的气候使得动植物资源持续向北迁移,人口也不断向东日本地区集中。人口西迁出现在绳纹中后期,主要是因为气候进入冷凉期,动植物以及海产资源逐渐向南萎缩。

由此可见,人口的聚集或迁移很大程度上取决于水产资源的分布,而人口与纹身在分布及变迁方面所具有的一致性则可充分证明纹身的确是从事渔业活动时的一种需求。

文字记载、考古学研究以及气象学研究的成果都表明,潜水渔捞的生活方式是黥面产生的根本原因,黥面习俗最初发挥的是颇为实际的作用。事实上,纹身防水害的做法在许多海洋民族的文化中都能看到,例如与日本列岛一海之隔的我国江南地区的吴越先民亦有“断发纹身,以避蛟龙之害”(《汉书·地理志》)的古俗。千田稔甚至认为黥面是海洋民族的共同特点,最初的目的都是为了在潜水捕捞作业中防止凶猛鱼类的攻击。[2](P124-125)

四、“稍以为饰”与“别尊卑之差”

《倭人传》云:“今倭人好沉没捕鱼蛤,纹身以厌大鱼水禽,后稍以为饰”,描述了纹身的功能由“厌水禽”转变为“以为饰”,这不仅是其由保护措施向审美情趣转化的例证,更是其从功利目的过渡为审美需求的体现。

这一变化从纹身纹样的变迁中也能有所了解。

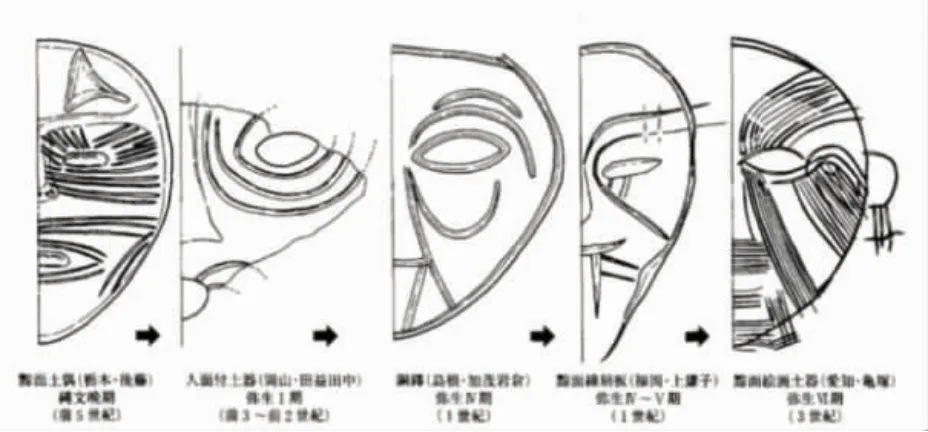

图2 黥面样式变化图[5](P187)

设乐博己将黥面图案分为ABC三类,并发现三者之间存在由A向B,B向C的次第演变关系。在他总结的上图中,前三幅图片是纹样A的代表,第四幅上罐子遗迹图片显示的是纹样B,最后一幅图片为纹样C。通过比较可明显看出,纹样A不仅形象不统一,且风格简单,着重突出眼部的效果,整体审美意识淡薄。设乐博己指出之所以突出眼部效果是为了达到辟邪的目的,是“避水害”意识的延伸。[5](P194)纹样B、C在突出眼部表达的同时,更加注重刻画连接眼部与面部的线条,特别是定版纹样C,不仅风格统一,且状如脸谱,颇具威仪之风,极具审美精神,将其视为身体装饰并不为过。

原始的纹身文化,大都发生过由功利过渡为审美的变化。陈文华指出,“一切装饰都源于功利目的,要么是生产、生活中有用的,要么是性关系中有用的等等”,同时他又援引普列汉诺夫的观点“原始人最初之所以用粘土、油脂或植物汁液涂抹身体,是因为这是有益的。后来逐渐觉得这样涂抹的身体是美丽的,于是就开始了因审美的快感而涂抹身体”来说明这一变化的具体过程。[4](P41)

然而日本列岛纹身习俗的这层转变,却不能单纯用“审美意识提升的自然结果”的说法一概论之。这一时期的纹身习俗从分布上而言,发生了明显的变化,变迁的路径也有一定的特点,很可能受到了外来文化的影响。参考图1可知,弥生时代纹身从以东部和中部地区为中心转移至以关西及九州地区为中心分布。这一变化按时间和分布特点又可分为前后两个时期:公元前3世纪至公元1世纪,广泛出现在日本列岛的西部地区。公元2世纪到4世纪,集中出现在濑户内海和伊势湾沿岸。这样的变化趋势表明纹身习俗很有可能是由北向南,再由南回传至濑户内海和伊势湾沿岸的。设乐博己的黥面纹样的变迁研究也佐证了这一移动轨迹的存在:由于ABC三种纹样中存在次第演变关系,按照A主要出现在关东及中部地区,B出现在九州地区的上罐子遗迹,定版C集中出现在濑户内海和伊势湾沿岸,绘制而出的变化轨迹与上述推测路径一致。

在这段轨迹中,由北向南的变化应该是源于绳纹晚期人口的南迁,较好理解。然而从九州回传至濑户内海和伊势湾沿岸,并最终形成密集分布的特点却难以解释。然而巧合的是这条路径不仅与稻作从九州向北传播的途径一致,濑户内海和伊势湾沿岸更是弥生时期稻作最为发达的区域。因此或可认为是稻作文化,或者带来稻作的移民文化影响了纹身习俗。

从绳纹末期开始,来自大陆的移民登陆九州,他们带来的先进技术和文化不仅改变了列岛土著居民的生活方式,更加速了当地文化的发展,并最终促生了弥生文化。而结束靠自然吃饭的绳纹文化,开启自给自足的农耕经济时代的就是移民带来的稻作文化。稻作文化的到来使原始的渔民和猎手摇身变为农耕民,这意味着海洋民族文化逐渐衰退,纹身也必然随之失去其保护功能。由此可见,纹身习俗的确受到了稻作文化的影响。

就事物的发展规律而言,失去原有功能的事物或消亡,或转型。而列岛的纹身习俗不仅得以保存,还进一步发展变化出新的内涵,不得不认为这与带来稻作技术的吴越移民有直接关系。

彼时登陆九州的移民主要是来自我国江南古地的吴、越先民。与日本列岛的原始居民一样,吴越先民也是典型的海洋民族,素有“剪发纹身,烂然成章以像龙子者,将避水神也。”(《说苑·奉使篇》)的纹身文化。大林太良提出从日本列岛向西直到老挝,是一个以水稻和渔捞文化为主体的连续的纹身习俗分布带,其中心就是中国的江南地区,认为日本纹身习俗与江南文化一脉相通。[8]正是由于这一脉相通,先进的大陆文化在抵达日本列岛后并没有排斥古老纹身习俗的存在,特别是在海洋文化背景薄弱的九州地区,纹身习俗不仅得以延续,黥面纹样还展开了最为关键的变形,这应当与吴越文化对其的认可和影响密不可分。

为何吴越文化会认可并接受土著纹身的存在?这恐怕与纹身的又一功能,“标识身份”有直接关系。 《魏略》有载:“(倭人)男子皆黥面纹身,闻其旧语,自谓太伯之后”。《梁书·东夷传·倭传》有云:“倭者,自云太伯之后。俗皆纹身”。倭人自诩为吴太伯后裔的记载在我国史书中的并不少见。据王勇统计,倭人自称吴太伯后裔,最早见诸鱼豢的《魏略》,唐宋时代又为《翰苑》《通典》《梁书》《北史》《晋书》《太平御览》《诸蕃志》等多种史书采录。王勇同时指出,倭人自称吴太伯后裔属于“汉人始祖说”中,起源于汉族外徙的类型。即,汉人迁居异族之地,播种文明,教化土著,当土著民族逐渐汉化时,移民的祖先或者他们本人便被奉为始祖。[9]众所周知,太伯是吴人先祖,列岛上的太伯集团当指带来稻作文化的吴先民的后裔,以及习得了吴文化的原住民。在这重含义下,集中于稻作区域的整齐划一的C纹样应该还发挥着标记移民后裔集团,或者标记稻作民集团的作用。

事实上,纹身“标识身份”的作用很可能早在纹样A期间就已经出现。《倭人传》描述“诸国纹身各异,或左或右,或大或小,尊卑有差”,类似的记载还出现在《后汉书·东夷传·倭》等古籍中。参照图2可知,各地出土的黥面纹样A不仅样式不同(纹身各异),脸部覆盖面积也有明显差别(或大或小),那么按照文献记载,它们很可能发挥着区别尊卑的作用。那么纹身作为移民集团后裔或稻作民集团的标记可以看作是对其原有的“标识身份”功能的再利用和升级。

综上,日本列岛的纹身习俗在一路南移的过程中,实现了从实用性向功能性的转化,由“保护花纹”转变为“审美情趣”和“身份标识”。“审美情趣”和“身份标识”都属于世界纹身文化的共性,本可以由文化的内部升级变化而来,然而在日本列岛,这次升级却是外力作用的结果,吴越移民及文化是左右这一轮变迁的最主要因素。

五、低等部民的标识和墨刑

时至弥生时代末期,古坟时代初期,列岛纹身的意义再次发生巨大变化。按照“记纪”的记载,履中天皇时期马饲部眼角纹身出血发臭遂不再黥面;安康天皇时期眼周有文刺的养猪老人抢夺市边忍齿王的两位王子的饭食;景行天皇时期虾夷男女均黥面。从这些描写中可以清楚的看到,纹身是养马人、养猪人,或者夷民的标识。“记纪”还有记载,履中天皇时期阿云连滨子因涉嫌预谋杀害天皇罪被施以纹身代替死罪;雄略天皇时期鸟饲部疏忽造成天皇的鸟被狗所食,作为惩罚对其实施纹身。由此可知,纹身还是刑罚手段之一。也就是说,从弥生末期开始,纹身沦为身份低下者的标识和刑罚手段。

弥生末期的日本列岛,正如《倭人传》“旧百馀国”的描述,尚处于大小部落国各居一隅的状态。这些部落国为了在残酷的互相蚕食中得以生存,纷纷积极与更强大的文明建立联系,因此在这一阶段,日本列岛上的文化交流变为移民走进来,倭人走出去的双向模式。这种交流方式使得大陆的先进文化源源不断传入日本列岛,继吴越文化之后,秦文化、汉文化先后到来。与吴越先民的泛舟东渡不同,秦文化主要通过移民或经由朝鲜半岛传入,而汉文化则又增加了倭人直接出使进贡的渠道。

不少文献和史实都对日本列岛与秦汉的交流做了记载。1925年朝鲜平壤出土的秦戈及其铭文证明秦王朝的势力范围曾到达朝鲜大同江沿岸。西汉桑弘羊说:“秦既并天下,东绝沛水,并灭朝鲜”,这虽然夸大其词,但在一定程度上揭示了秦朝与朝鲜的关系。[10]而秦王朝的苛政和秦末的战乱又引发了“秦民走东海”和“秦民东渡”的大规模移民浪潮,从秦、燕、齐地避难朝鲜的秦民多达数万口,朝鲜半岛的古老民族三韩中的辰韩,有一部分就是早先归化于马韩的秦朝人,因此也被称为秦韩。[11]而辰韩所在的半岛南端加耶地区是倭国与朝鲜半岛交往最甚的区域。[12]除此之外,秦移民中的部分人通过朝鲜半岛到达了日本,有一些人甚至直接经由海路前往日本,盛传已久的徐福东渡传说大概就在反映这一时期秦民东渡日本的情况。[13]

时值汉朝,日本列岛与我国大陆已经有了正式的交往。《倭人传》云,“倭人在带方东南大海之中,依山岛为国邑。旧百馀国,汉时有朝见者,今使驿所通三十国”表明列岛居民主动展开了与汉的交流,《后汉书·倭传》则详细记载了倭奴国进贡东汉的历史,“建武中元二年(57年),倭奴国奉贡朝贺,使人自称大夫,倭国之极南界也,光武赐以印绶。安帝永初元年(107年),倭国王帅升等献生口百六十人,愿请见。”正式的交往无疑打通了最为直接的沟通渠道,与此同时,依然有不少来自汉的移民前往日本。汉成立朝鲜四郡后迁入半岛的大量移民,在不断变乱中有不少流入了日本。[11](P272)除此之外,倭国与朝鲜半岛的联络也更加频繁,不仅在公元前后与半岛遣史通交,至二三世纪更是为了获取铁等资源而频繁出入半岛,甚至不惜出兵侵夺。[9](P165)可见,日本列岛与汉的交往更加密切。

这场密切的交流,应该是列岛纹身的内涵再次发生变化的主要原因,因为在秦汉文化中,黥面即墨刑。墨刑在我国历史之悠久可追溯至夏朝,此后至秦汉都不曾间断,秦朝尤盛。而黥面则发端于秦律。实施黥面的目的主要有二:其一对有罪之人施以惩罚。其二,也是其最根本的目的则在于标记罪犯。标记罪犯的效果除了使其他人迅速了解罪犯的身份,回避与其的接触,更能够从精神上长期折磨受刑人,起到约束其行为的作用。汉承秦制,肉刑有黥、劓、刖,直到汉文帝十三年(前167年),肉刑被废除,墨刑至此消失,直至东晋末年才再次出现。[14]可知,在汉文帝废除黥刑之前,秦汉历史中的黥,抑或黥面,与劓、刖的目的一样,不仅是为了惩罚,更是为了标记罪犯。

从“贵为”稻作民的身份标识到沦为刑法手段,黥面含义的断崖式跌落能够被接受、推广甚至载入史册与彼时日本列岛的格局变化有直接关系。据《倭人传》记载,在三世纪“旧百余国”已合众成为30余国,列岛的政治格局正逐步由分裂走向统一。弥生末期巨大坟冢的出现则表明拥有集权的倭王权初现。大型坟丘的出现源于区分首长和一般民众的需求,三世纪中叶形成的大型前方后圆坟被认为是王墓,其所集中出现的区域被认定是倭王权的中心地。三世纪中叶至四世纪前半叶,在奈良盆地南部(大和地区),出现的箸墓古坟、西殿塚古坟(现白香皇女陵)、行灯山古坟(现崇神陵)、涩谷向山古坟(现景行陵)、外山茶臼山古坟、メスリ古坟等6座等全长超过200米的大型古坟,说明弥生末期,倭王权的中心地在畿内的大和地区。[12](P52)

从奈良县唐古·键遗迹(弥生后期)出土的绘有汉风楼阁建筑的土器早于其他地区出土的同类土器可知,作为权力中心地的畿内地区比其他区更早地接受了秦汉文化。[5](P197)而作为稻作文化中心之一,畿内地区出土的黥面中却看不到定版C纹样,这说明弥生末期黥面定版C传入畿内之时,畿内地区已接受了更为先进的秦汉文化,摒弃了代表吴越文化与土著文化的黥面习俗。也正是由于畿内地区先行接受了秦汉文化,即使纹身的含义发生了翻天覆地的变化,在王权的压力下也能得以推广和普及。

需要补充的是,黥面在列岛所具备的、标识下等阶层的作用与秦汉墨刑略有不同,应该属于日本人在摄取外来文化时有所改良的结果。秦汉墨刑作为肉刑,不仅具有刑罚的意味,其最大的目的在于标记罪犯以侮辱其人格。古代日本人理解了这层含义,并将其发展成为下等阶层的身份标记。而从“记纪”的描述可知,这一标识主要描绘于眼部。黥面花纹突出眼部效果的做法是列岛纹身自出现之初就具备的特点,由此或可认为即使在这一阶段纹身演变出了新的内涵,但依然继承了固有的特征,而这正是日本人在吸收外来文化时善以新旧融合以创新的一贯做法。

综上,受我国秦汉文化的影响,纹身在弥生末期再次转型,成为低等民的标识和刑罚手段之一的墨刑。此轮变迁以倭王权的中心地畿内地区为中心展开,源于该地区比其他区域更早接受了先进的秦汉文化,并在不断集权的过程中实现了新文化的普及。

六、结语

世界上绝大多数的纹身习俗都拥有悠久的历史,日本列岛也不例外。这个始于绳纹时代的古老习俗从发生到变化都表现出了纹身古俗所普遍具有的特点。然而,仔细追究却发现,其一次又一次的变化并非文化进步的自然结果,其主要动力来自对外来文化的不断吸收:它的出现源自渔猎中的自保,是绳纹人作为海洋民族的必然选择;转变为装饰和身份象征既是世界纹身习俗所共有的特点,也是在吴越文化的作用下,海洋民转型为农耕民后,土著文化与移民文化融合的必然结果;最后转变为墨刑和低等民的标识,主要是摄取了更为先进的秦汉文化,同时保留土著纹身习俗固有的特征。

纹身的变化轨迹反映了日本列岛两次较大规模的文化变迁,而从其变化的程度可知无论吴越先民所带来的江南文化还是多途径传递而来的秦汉文化,都对日本列岛的文明进程和文化形成产生了质的影响。与此同时,日本文化在形成之初,就已经显现出保留本土特色与吸收新事物并存的特点。

值得一提的是,据考证,纹身习俗在奈良时代之后的历史记载中彻底消失,直到近1000年后,才再次出现在创作于江户时代延宝年间(1673-1681)的一本名为《色道大鉴》的书中,这近千年的空白也反映在我国史书当中,从《隋史》之后,有关纹身的记载便不得踪影。[15]也就是说,在奈良时代,准确地说是在大化改新之后,纹身习俗被剔除出日本文化的行列。大化改新是日本派出遣隋使的起点,此后的近300年的中日文化交流史,基本都谱写在日本大规模仿隋唐的基础上,隋唐无墨刑,这无疑是纹身习俗在日本蓦然消失的最主要原因了。虽然日本仿隋唐已是不争的事实,但曾经盛极一时的纹身文化的突然消失也再一次佐证了隋唐文化对列岛文化影响之深远。

纹身习俗是日本列岛众多文化现象中的一个,既普遍又典型。作为源于土著文化,形成于多文化融合的文化现象,它贯穿绳纹至古坟时代,透过它足以管窥日本古代文化形成的特点和路径。纵观各类研究日本文化起源或中日交流史的成果,多运用充足的史料详实论证我国的先进科技和文化是如何具体影响日本列岛的,研究广度颇为可观,却无法从构造上具现文化融合的过程。然而唯有对具体文化现象进行步步剥离,才有可能从文化生成的角度立体分析两种文化的融合达到的深度,以真正明确古代日本文化与大陆文化之间的紧密联系。因此,通过对文化现象的深层次解读以立体构建文化形成的模型不失为是还原缺乏文字记载的历史的最为有效的方法。