中国城镇居民金融素养的性别差异

——典型事实与影响因素

王 英 单德朋 庄天慧

(1.四川农业大学 经济学院,四川 成都 611130; 2.西南民族大学 经济学院,四川 成都 610041)

一、引言

当前经济社会背景下,中国女性在金融资源配置中开始承担越来越多的自主决策责任:一方面,随着女性受教育水平的提升、生育率的下降和产业结构的转型,中国城镇女性参与劳动力市场的能力和意愿不断增强[1]。跨国比较来看,中国女性劳动参与率也显著高于世界平均水平[2],从而使得中国城镇女性在家庭收入管理、消费和信贷决策方面开始具有更高的自主性;另一方面,女性预期寿命显著高于男性,男女预期寿命差异有扩大趋势[3],且女性初婚年龄较之以往明显提高[4],从而导致女性在客观上也面临着更高的金融自主决策概率。良好的金融决策效率依赖于决策者的金融素养水平,金融素养能够通过影响信贷选择、股市参与、养老决策等家庭资产配置行为影响金融决策效率,但现有研究表明女性的金融素养水平显著低于男性,甚至学历较高的女性也面临着基本金融素养不足的问题[5]。女性在金融素养上的相对不足,导致其金融资源配置难以做出最优选择,从而导致长期福利损失。此外,日益复杂的金融产品市场也放大了金融素养不足对女性金融福利的负面影响,导致女性比男性更容易面临财务风险和退休积蓄不足的问题,其典型表现是女性贫困。本文使用的微观样本显示,以人均每天1.9美元作为贫困线标准,女性作为财务决策者的家庭样本,贫困发生率为10%,显著高于男性作为财务决策者家庭的7%贫困发生率。另外,从细分贫困家庭样本来看,女性作为财务决策者的贫困家庭占所有贫困家庭的60%。中国城镇女性进行财务决策的家庭反而贫困发生率更高,这与“女性持家更有助于贫困减缓”的传统印象不符,金融素养的性别差异为该种背离提供了可能的解释。尹志超等基于中国样本的研究表明,金融素养能够影响资产配置决策[6];单德朋的研究则进一步表明,金融素养匮乏导致的资产配置效率损失,显著提高了城镇居民陷入贫困的概率,金融素养是中国城镇居民增收但不减贫的重要原因[7]。因此,在女性财务决策责任日益提升的当前阶段,研究中国金融素养的性别差异问题,对于改善中国女性的长期金融福利具有重要现实意义。

二、文献综述

金融素养能够显著影响资产配置行为和经济福利是现有研究的共识,但与金融素养的重要作用不相匹配的是,金融素养存在显著的性别差异。Lusardi和Mitchell基于美国样本的研究表明,美国女性的金融素养显著低于男性,老年女性金融素养偏低的问题尤为显著[8]。基于其他国家的研究也对金融素养的性别差异进行了确认,相比于男性,女性对于利率、通货膨胀、时间价值和风险等基本金融概念的理解和计算能力更低,并且女性在风险资产投资等高级金融素养上的相对得分更低[9]。

虽然现有研究普遍认为女性金融素养相对较低,但对于金融素养性别差异的成因,还存在较大争论。Hsu认为金融素养的性别差异与家庭分工有关,家庭中男性通常专门处理财务问题,从而使得女性不愿意也没有必要改善她们的金融素养[10]。家庭财务责任还提供了通过“干中学”获得金融知识的机会,从而使得家庭财务决策者提高金融素养,也扩大了与非决策者金融素养的差距。但有研究表明,金融素养的性别差异在13~15岁时就已经非常显著,女孩对金融问题的关注较少,并且金融素养的自我评价也较低[11]。这意味着男性和女性在家庭角色上的不同,并不能完全解释金融素养的性别差异,需要对金融素养性别差异的影响因素进行更为深入地分析。Lusardi和Mitchell给出的解释与预期有关,认为金融素养属于一种特殊人力资本,可以通过提高该人力资本的预期回报来增加金融教育投资,从而改善金融素养[12]。因此,只有负担家庭财务决策的主体,或者预期将承担该种角色的主体才会从金融教育投资中获得更高的预期收益。该种观点在某种程度上解释了单身主体和青少年主体金融素养的性别差异。但Fonseca等发现,财务责任与女性金融素养的关系不显著,金融素养形成过程的差异比男性和女性家庭角色差异更有助于解释金融素养的性别差异[13]。现有研究尚未回答的问题是,金融素养这些影响因素如何形成了男性和女性金融素养水平的差异,金融素养的性别差异既可能源于男性和女性在这些影响因素上的禀赋差异,也有可能源于男性和女性对这些影响因素变动的反应不同[14],金融素养性别差异的影响因素和主要来源有待进一步识别。

为了剥离背景差异的扰动,国外金融素养性别差异研究在样本选择上以同质样本为主。在不同背景下,影响金融素养性别差异的因素体现出明显区别。发达国家女性的劳动参与率较高,弱化了家庭角色在金融素养形成中的作用。基于发展中国家和欠发达国家样本的研究却表明,家庭角色以及传统文化因素对女性金融素养起到了显著的抑制作用。与此同时,发展中国家和欠发达国家较低的社会保障力度和更不规范的金融市场体系,也带来了获取金融素养的更大动力。而中国则兼具这三个方面的背景特征:较高的女性劳动参与率、依然较强的“女主内”社会习俗以及相对较低的社会保障力度。这使得以往基于同质化样本的研究,难以解释中国样本更为复杂的现实。因此,基于中国样本识别金融素养性别差异的表现、影响因素和影响机制,能够对国外同类文献形成有效互补。

与现有研究相比,本文可能的贡献在于:第一,本文基于中国家庭追踪调查微观数据,刻画了中国城镇居民金融素养的性别差异,为同类研究提供了中国样本的经验观察。本文研究结果表明,中国城镇居民的金融素养也体现出显著的性别差异,这对于缓解金融素养性别不平等,改善女性长期金融福利具有重要现实意义。第二,本文使用Blinder-Oaxaca分解方法,将金融素养的性别差异分解为禀赋效应、参数效应和交互效应,不仅能够检验性别本身和其他因素对金融素养影响的显著性,而且能够识别金融素养性别差异是源于要素禀赋差异,还是源于男性和女性对金融素养影响因素变动的不同反应,从而有助于确定缓解金融素养性别差异的政策选择。

三、金融素养影响因素的理论解释

金融素养性别差异的识别源于参数估计的残差,良好的理论基础和模型设定是识别金融素养性别差异的前提。金融素养作为一种存量人力资本,是金融教育流量投资的结果,但该种人力资本并非通用知识技能,而是有其特殊的应用场景,仅在从事资产配置决策时发挥作用。在金融素养由金融教育投资内生决定的假定下,行为主体通过权衡金融教育成本和金融教育投资收益,做出最优金融教育投资选择,从而形成金融素养存量。接下来本文将基于金融素养的内生性假定,设定金融素养的生产函数,并给出金融素养影响因素和性别差异的理论解释。

本文使用两阶段生命周期,体现金融教育投资的跨期最优选择行为。行为主体仅在生命周期第一阶段获得收入y,第二阶段无收入,仅依靠第一阶段的储蓄和投资回报维持整个生命周期的消费。行为主体第一阶段收入可以用于当期消费c0、储蓄s,并可以进行金融教育投资,以获得更高的储蓄本息回报率r,为简单起见,假定储蓄本息回报率由金融教育1∶1投资得到。假定行为主体初始素养为零,金融素养由金融教育投资内生形成,且每单位金融教育投资的成本为。因此,第一阶段消费c0=y-r-s,第二阶段消费c1=rs,行为主体跨期消费最大化的行为方程为:

(1)

当期金融教育投资实现跨期效用最大化的一阶条件为:

(1+β)πr=β(y-s)

(2)

当期储蓄实现效用最大化的一阶条件为:

(1+β)s=β(y-πr)

(3)

联立上述一阶条件,可得实现跨期效用最大化的最优金融教育投资为:

(4)

由于金融素养由金融教育投资内生形成,且初始金融素养为0,因此,内生金融素养与收入y正相关,与金融投资成本负相关,且与贴现率正相关,从而对金融素养的性别差异和影响因素提供了理论解释框架,金融素养的影响因素和影响机制详见图1。得到影响总体金融素养的影响因素之后,为了进一步判断金融素养性别差异的影响因素,需要识别金融素养的性别差异是源于男性和女性在金融素养影响因素上的要素禀赋差异,还是源于男性和女性对这些因素变动的不同反应。为此,本文使用Blinder-Oaxaca分解方法将总体性别差异分解为禀赋效应、参数效应和两者的交互效应。Blinder-Oaxaca分解方法估计的条件期望函数为:

图1 金融素养的影响因素和影响机制

E[finl|X,female]=femaleXβF+(1-female)XβM

(5)

式(5)中,finl表示金融素养,X为性别之外能够影响金融素养的其他变量,female为女性虚拟变量。F和M分别表示女性和男性样本中各变量的参数。Blinder-Oaxaca分解方法可以将金融素养的性别差异分解为:

E[finl|X,female=0]-E[finl|X,female=1]=ΔXβM-ΔβE[X|female=0]+ΔXΔβ

(6)

式(6)中,ΔX=E[X|female=1]-E[X|female=0],Δβ=βM-βF。金融素养性别差异的影响因素可以具体解释为:

第一,收入水平能够正向影响金融教育投资和金融素养存量。金融素养属于要素不可分的沉没成本,收入增加将更充分发挥金融素养对资产积累的积极影响,体现规模报酬递增特征,从而导致收入水平更高的行为主体具有更强的教育投资动机,并形成更高的金融素养存量。由于女性劳动者需要在子女生育、抚养等家庭生产服务上承担更多责任,其职业生涯普遍较短,且工资水平相对较低,从而形成收入水平较低且收入不确定性较大的适应性预期,导致金融教育投资动机和金融素养存量低于男性。

第二,金融教育投资成本能够负向影响金融教育投资和金融素养存量。同等收入水平下,金融教育投资成本越高,金融素养带来的资产增值更少,从而导致行为主体金融教育投资动机不足,并形成自我选择的低金融素养。影响金融教育投资成本的因素可以从需求和供给两个层面进行界定:从需求层面来看,行为主体先天的认知理解能力和后天的受教育程度都能够影响金融教育投资成本,认知理解能力越强,获得单位金融素养所需的投资成本越低,后天的受教育程度提升同样可以降低金融教育投资成本。从供给层面来看,更为复杂的金融产品设计将会显著增加金融教育投资成本,相对复杂的新金融产品带来的学习成本对金融教育投资动机形成了抑制,从而导致了潜在福利损失。此外,各地区金融服务可得性的差异,也导致了金融教育投资成本和金融素养的区际差异。

第三,跨期效用折现率对金融教育投资动机和金融素养存量具有正向影响。折现率越高意味着行为主体更为重视未来消费,从而当期储蓄和金融教育投资动机更强。从跨期效用折现率的表现来看,生命周期是影响折现率的最重要因素,受收入支出所限,年轻群体更为强调当期消费,折现率相对较低,储蓄和金融教育投资动机不足,从而导致年轻群体的金融素养相对较低。此外,收入的稳健性也会导致行为主体形成不同的折现率,未来收入不确定程度较高的主体,跨期效用折现率相对较高,在社会保障力度较低的国家,行为主体退休后面临的收入不确定性更高,折现率更大,当期金融教育投资动机较高。

第四,在金融教育投资和金融素养的个体生产函数之外,行为主体还能够通过“干中学”获得金融素养。行为主体能够通过参与日常的金融市场积累金融知识,家庭分工、年龄、收入、风险态度等因素都能够通过“干中学”影响金融素养[15]。此外,外部因素也能够通过“干中学”影响个体金融素养,相关影响因素包括社会网络和社区属性等。

四、数据来源与变量选择

(一)数据来源

本文使用数据来自北京大学“985”项目资助、北京大学中国社会科学调查中心执行的中国家庭追踪调查(CFPS)2014年度调查数据。经数据整理后,能够提供金融素养有效测度信息的城市居民样本2764个,其中女性样本1436个,占样本总数的51.92%,男性样本1328个,占样本总数的48.08%。

(二)变量选择

1.被解释变量。金融素养是本文的被解释变量,本文选择了13个问题来反映金融素养,各问题的具体表述以及各问题的回答正确率见表1所示。由于这些问题之间可能存在内在相关性,为此本文使用因子分析法进行降维,拟合金融素养的多维信息。表1结果显示,中国城镇居民金融素养存在显著的性别差异,针对13个金融素养问卷题目,男性平均回答正确5.9个,女性为5.3个。细分金融素养问卷问题来看,性别差异最为显著的信息点包括“货币政策决策银行”“通货膨胀和货币购买力”和“存款到期金额”。t检验结果显示,上述性别差异均能在1%的显著性水平上统计显著。

表1 金融素养各细分指标的性别差异 (单位:%)

注:*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。下表同。

2.解释变量。性别(gender)是本文的核心解释变量,女性赋值为1,男性赋值为0。根据金融素养影响因素的理论分析,并结合CFPS2014调查的数据支持,本文使用的其他解释变量包括:

第一,收入(income)和资产(asset),本文分别使用家庭纯收入和家庭净资产总额表示家庭收入和资产状况。第二,受教育程度(education)和认知能力(cognition),本文使用CFPS问卷“认知模块”中的词组测试得分(word)和数学测试得分(math)分别作为一般认知能力的代理变量。第三,风险态度(risk)。本文使用“可容忍的最大投资损失比例”作为风险态度的代理变量,该指标为取值0%~100%的连续变量。第四,社会网络(social),本文使用家庭社交支出作为社会网络的代理变量。此外,本文还控制了年龄、婚姻状况、小孩数量和社区属性对金融素养的影响。

五、实证研究与结果分析

(一)实证思路

本文实证检验的目的是识别性别差异及其影响因素,具体实证思路为:第一,不引入性别虚拟变量,对金融素养的影响因素进行实证检验,结果见表2模型(1)所示;第二,在模型(1)的基础上引入性别虚拟变量进行实证检验,结果见表2模型(2)所示,通过模型(1)和模型(2)的比较能够确认中国城镇居民金融素养是否存在性别差异,并识别影响总体金融素养的因素;第三,在模型(1)的基础上分别对男性样本和女性样本进行实证检验,结果见表2模型(3)和模型(4)所示,通过比较细分样本的实证结果,有助于识别影响金融素养性别差异的因素;第四,使用Blinder-Oaxaca分解方法,将金融素养性别差异分解为禀赋效应、参数效应和交互效应,明确金融素养性别差异的来源,分解结果见表3。

(二)金融素养的性别差异与影响因素

表2模型(1)和模型(2)的结果显示,中国城镇居民金融素养存在显著的性别差异,控制了影响金融素养的其他因素之后依然保持显著,女性金融素养显著更低。该结论与表1结论一致,佐证了女性金融素养显著低于男性的事实。较低的金融素养水平对女性长期金融福利产生了潜在负面影响,需要政策介入改善金融素养的性别不平等和女性长期金融福利。同时,表2的实证结果还表明,家庭收入、家庭资产、受教育程度、词语测试得分、数学测试得分、社会网络和风险态度的参数估计值均能够改善中国城镇居民的金融素养。

判断了金融素养的性别差异和总体金融素养的影响因素之后,还需要识别性别差异的成因,表2模型(3)和模型(4)分别显示了各影响因素对男性和女性样本的细分影响。从细分样本来看,家庭资产、数学测试得分、社会网络对男性金融素养的积极影响显著大于女性,女性金融素养则对家庭收入和词组测试得分变动的反应更为敏感。参数估计值差别最大的是家庭收入和社会网络,短期收入变动对女性金融教育投资意愿的影响更大,而社会网络显著对男性金融素养的积极影响更显著。

表2 金融素养性别差异实证结果

注:括号内为t值。下表同。

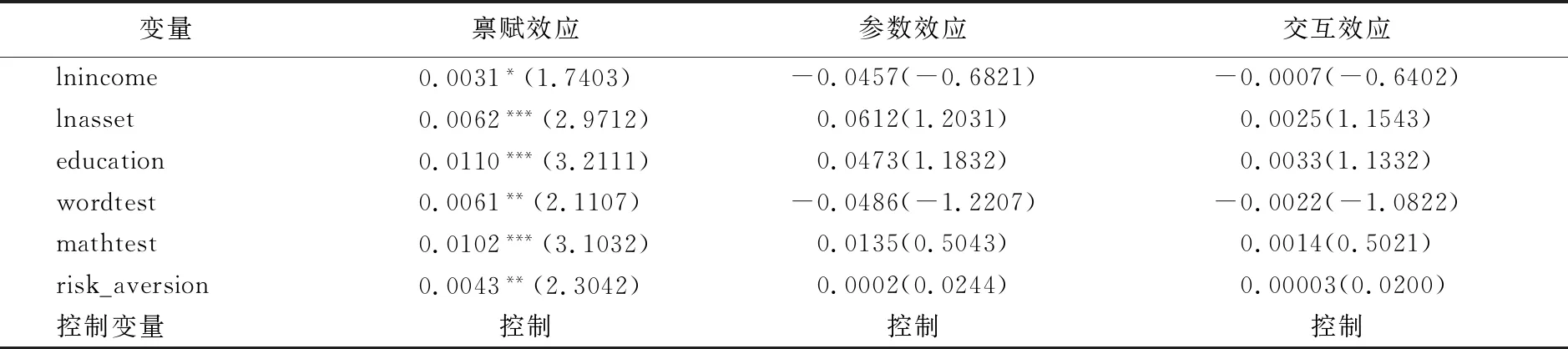

(三)金融素养性别差异的Blinder-Oaxaca分解

细分样本回归结果的差异综合体现了男性和女性的禀赋差异和对各影响因素变动的不同反应,接下来本文将使用Blinder-Oaxaca分解方法对该综合差异进行分解,结果见表3。同时,为了识别影响金融素养性别差异的具体因素,表4还分类显示了金融素养各影响因素对性别差异的贡献。

表3结果显示,中国城镇居民的金融素养存在显著的性别差异,男性和女性金融素养差异的估计值为0.0631,其中禀赋效应、参数效应和交互效应对金融素养性别差异的贡献率分别为64.97%、29.01%和6.02%,且参数效应与交互效应统计不显著。因此,金融素养的性别差异主要源于男性和女性在金融素养各影响因素上后天形成的禀赋差异,而非男女本身在应对外部冲击时存在的先天差异。各影响因素对金融素养性别差异的细分影响如下:

第一,受教育年限是影响中国城镇居民金融素养性别差异的最重要因素。受教育年限的禀赋差异能够解释禀赋效应的26.8%,男性比女性的平均受教育程度高0.7年,体现教育的性别平等是在源头上缓解金融素养性别差异的重要手段。此外,也要意识到教育通过金融教育成本影响金融高素养,因此在短期可以通过更为普惠的金融教育项目实施,降低女性参与金融教育的成本,缓解因受教育程度禀赋差异而导致的金融素养性别不平等。

第二,认知能力的禀赋差异显著扩大了金融素养的性别差异。数学测试得分能够解释禀赋效应的24.9%,并且与受教育程度相比,数学计算能力的性别差异更大,男性数学测试得分比女性高11.7%,这对金融素养性别差异产生了显著负面影响,数学计算得分可以通过应用性数学知识的短期培训而显著提高[16],这为通过实施金融教育项目改善金融素养性别差异提供了现实可能。

第三,资产存量和收入流量的禀赋差异与金融素养的性别不平等程度显著正相关。资产不平等能够解释禀赋效应的15.1%,收入能够解释禀赋效应的7.6%。男性作为财务决策者的家庭,其财富和收入水平分别比女性进行财务决策的家庭多18.5%和17.4%,因此,资产和收入也是影响金融素养性别差异的重要因素。虽然政策层面难以快速改变资本和收入的不平等,但在金融教育项目中融入开设储蓄账户、查询账户信息等实际操作,有助于降低女性因为“干中学”机会不足导致的金融素养匮乏。

第四,风险态度能够解释禀赋效应的10.5%,风险态度部分源于对于未知信息的自我规避[17],即问卷观测到的风险态度并非完全由先天特征决定,而是部分源于行为主体对未知信息和信息质量的担忧。因此,金融教育能够通过供给可信赖知识,改善行为主体的风险态度,这也为通过金融教育干预金融素养的性别差异提供了可能。

表3 金融素养性别差异的Blinder-Oaxaca分解

表4 金融素养性别差异的细分影响因素

(四)稳健性检验

由于很多受访者受访时靠猜测回答问题,从而导致金融素养测度误差,本文约束该误差的做法为:第一,以平均金融素养为参照,将个体的金融素养区分为均值及以上(finl_01=1)和均值以下(finl_01=0);第二,将金融素养分为基本金融素养(basicfinl)和高级金融素养(advanfinl),并使用因子分析法分别测度;第三,分别使用3个新构建的金融素养指数作为被解释变量,对表3的结果进行稳健性检验,结果分别见表5模型(1)、(2)和(3)所示。结果显示,对金融素养测度误差进行约束之后,中国城镇居民金融素养的性别差异依然显著。从细分基本金融素养和高级金融素养来看,基本金融素养性别差异对禀赋效应的依赖比高级金融素养更高,高级金融素养性别差异的原因相对更为复杂。

表5 稳健性检验

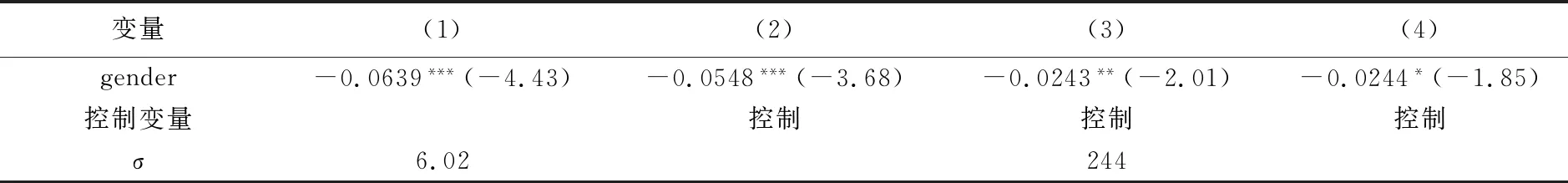

(五)内生性处理

本文的核心解释变量是性别,核心解释变量不存在反向因果导致的内生性问题。但性别对金融素养的影响可能面临由于遗漏变量导致的内生性。本文借鉴单德朋的处理方法缓解了遗漏变量导致的内生性问题[7]:第一,在表6模型(1)中,只引入性别虚拟变量,作为第一个受约束模型;第二,在表6模型(3)中,引入性别、收入、资产、认知能力、受教育程度等核心变量,作为第二个受约束模型;第三,在模型(1)和(3)的基础上,引入影响金融素养的其他控制变量,作为受约束模型对应的完整模型,结果分别见表6模型(2)和模型(4)所示;第四,计算受限制模型和完整模型参数估计值的变动,该敏感系数σ=|βF/(βR-βF)|,其中,βR和βF分别表示受限制模型和完整模型中性别虚拟变量的参数估计值,σ越大意味着遗漏不可观测变量对性别虚拟变量参数估计值的影响较小。结果显示,性别对金融素养的影响依然显著为负,并且从比较受限制模型和完整模型的结果来看,性别虚拟变量变动的敏感系数均显著大于1。性别对金融素养的影响受不可观测遗漏变量的扰动较小,金融素养存在性别差异的结论稳健。

表6 遗漏变量内生性处理结果

六、结语

随着中国城镇女性金融决策自主性的增强,女性金融素养相对不足的问题给女性长期金融福利带来了持久的负面影响,厘清金融素养性别差异的现状,并理解金融素养性别差异的成因,对提升女性长期金融福利具有重要意义。本文使用中国家庭追踪调查微观数据,识别了中国城镇居民金融素养的性别差异和成因,本文的主要结论和政策启示为:

第一,中国城镇居民金融素养存在显著的性别差异,女性在所有金融素养问题上的正确率都低于男性,在控制了影响金融素养的其他因素之后,女性金融素养水平依然显著低于男性。金融素养的性别差异能够通过影响资产配置决策等路径,对女性长期金融福利产生负面影响,通过金融教育政策介入,缓解金融素养的性别差异具有重要现实意义。

第二,中国城镇居民金融素养的性别差异,主要源于男性和女性在家庭收入和资产水平、受教育程度、认知能力上的后天禀赋差异,而非男女本身在应对外部冲击时存在的先天差异,通过政策设计消减这些因素的禀赋差异,是缓解金融素养性别差异的重要手段。受教育年限、认知能力和资产收入不平等是中国城镇居民金融素养性别差异的最重要来源,相关政策既可以通过区别对待这些因素源头上的性别差异,也可以通过阻断这些因素影响金融素养的路径,来缓解金融素养的性别差异。

第三,金融教育是改善中国城镇居民金融素养性别差异的可行选择,结合金融素养性别差异的影响因素和影响机制,金融教育项目可以强调如下方面:(1)针对女性在受教育程度上的相对弱势,金融教育项目需要有效降低女性接受金融教育的成本,改善女性接受金融教育的意愿,可以将金融教育内容融入当前学校教育系统,并通过金融机构、就业单位和社区教育,建立金融教育的社会网络。(2)针对女性在数学认知能力上的相对不足,金融教育项目应该在内容设计上强调存款本息等应用性数学知识的培训。针对女性收入和资产水平相对较低的现实,可以通过在金融教育项目中融入开设储蓄账户、查询账户信息等实际操作,降低女性因为“干中学”机会不足导致的金融素养匮乏。(3)除了从国家层面制定国民金融教育战略之外,金融机构也需要在金融产品设计和消费金融知识教育上体现金融普惠,提供更为标准化的收入和资产配置金融产品,降低金融决策的金融素养门槛,并凭借深入基层的优势,提供更为多元的消费金融知识教育,搭建金融信息传播和交流的正式渠道。