历史总是惊人的相似

常常听到一句话:“是什么时刻,让你感受到了祖国的强大?”

最近,美国华裔、15岁天才滑雪少女谷爱凌让我对这个问题的答案有了新的定义。她宣布:为了代表中国参加2022年冬奥会,自愿转为中国国籍。

谷爱凌在9岁时荣获全美少年组滑雪冠军,到14岁时共摘得9个全美冠军。因为妈妈是中国人,她从小就会说中国话。无论身在何处,她都会介绍自己是一名中国女孩儿。

谷爱凌千里迢迢奔赴北京,只有一个想法:我想为国参战。一个15岁就拿遍全美冠军的女孩,回国的理由竟如此简单,却也很动人、很有力量。

随着回国的华裔越来越多,一场“中国留学生的归国潮”也开始酝酿。据统计,截至2018年底,我国留学生有365.14万人在完成学业后选择回国发展。而在2010年底,这个数字只有63万。相比10年前,回国留学生的人数足足多了300多万。

为什么越来越多的留学生选择回国?主要原因有二:第一,想家;第二,国家变强。所以,他们甘愿放弃国外几十倍甚至上百倍的薪酬,选择归国,以中国人的身份聚集在一起。

我想起电影《甲午大海战》中,无数年纪幼小,却被送往海外学习的孩子们不敢忘记的一句话:“此去西洋,深知中国自强之计,舍此无所他求,背负国家之未来,取尽洋人之科学,赴七万里长途,别祖国父母之邦,愤然无悔。”

历史总是惊人的相似。

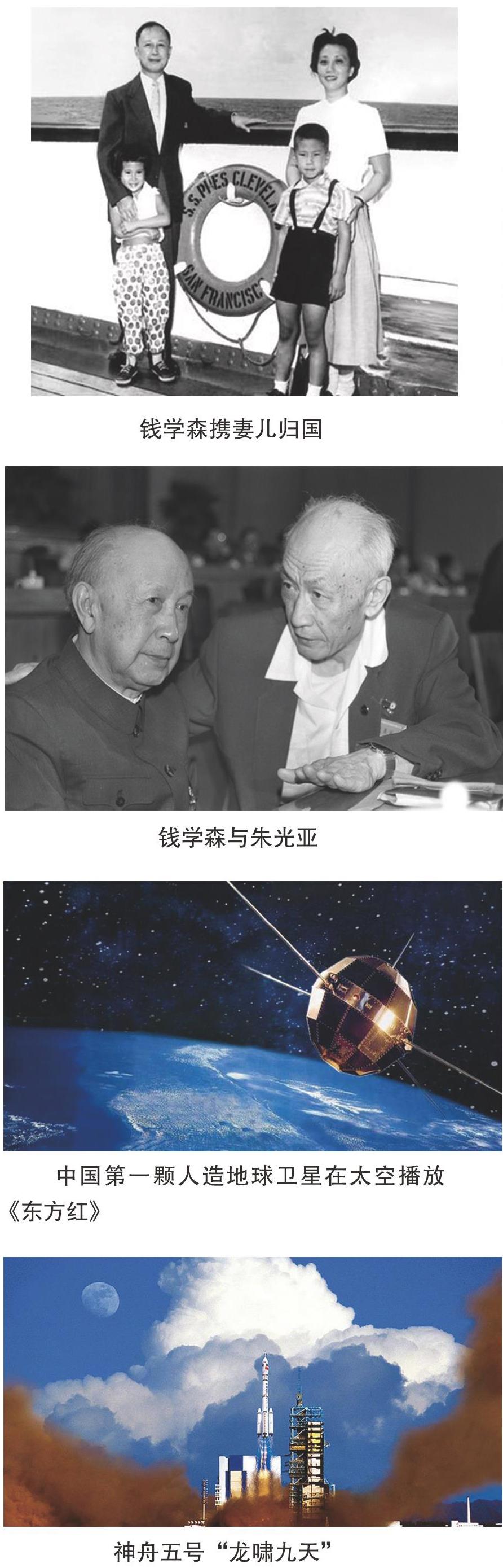

截至2019年,有365万中国留学生决定回国;而在1950年,有52名留学生也做了一件事。他们联名写了一封信,在全世界引发了轩然大波。以朱光亚为代表的留学生写下了《致全美中国留学生的一封信》,呼唤着大江南北的同胞们支援故土。

同学们,是我们回国参加祖国建设工作的时候了,祖国的建设急迫地需要我们!祖国的父老们对我们寄存了无限的期望,我们还有什么犹豫的呢?还有什么可以迟疑的呢?我们还在这里彷徨做什么?

我們都是在中国长大的。我们受了20多年的教育,自己不曾种过一粒米,不曾挖过一块煤。我们都是靠千千万万,终日劳动的中国同胞的血汗供养长大的。现在,他们渴望我们。我们还不该赶快回去,把自己的一技之长献给祖国人民吗?

或许很多人不了解,当年留学生的归国之心为何如此迫切?这要从两件事说起。1945年,美国在日本投下两枚原子弹,日本投降。这让中国意识到了原子弹的威力,也感受到了潜在的威胁。1952年,美方对朝鲜进行“核讹诈”,时任翻译的朱光亚刚好就在现场。

人们深刻地意识到,“原子弹”的研制对于中国来说究竟有多重要。

早在1950年之前,朱光亚对原子弹的研制便充满了兴趣。为了曲线救国,朱光亚选择在美国密歇根大学的“原子核物理”专业修读硕士和博士。毕业后,美国决定给他一笔丰厚的救助金,目的是留他在美国工作和生活,留住这个不可多得的人才。可他放弃了美国人给他的一切,毅然决然登上了归国的邮轮。

回国后,朱光亚在1956年开始探索中国自己的“原子能事业”。因为没有掌握核心技术,再加上苏联专家突然撤离,朱光亚等人只能摸着石头过河。仿佛在伸手不见五指的黑夜行走,那个年代的中国科学家在没有任何帮助下,只能深一脚浅一脚地展开研究和实验。

当时,很多国家都等着看他们的笑话,“这几乎是一个不可能完成的任务”。朱光亚等人遭遇过重重挫折,也经历过自我怀疑,可他们还是扛过来了。8年后,他们终于成功了。

1964年10月16日,中国第一颗原子弹试爆成功。

1967年6月,中国第一颗氢弹爆炸成功。

1969年9月,中国首次地下核试验成功。

……

试验的成功,标志着中国通过自主研发打破了超级大国的核垄断。这一创举,也被人称为“核盾”。所谓“盾”,不是为了用它攻击别人,而是要保护我们不被伤害。

多年后,朱光亚被评为中国科学院院士,荣获“两弹一星”功勋奖章。他一生成就非凡,却淡泊名利。他得过两次奖金(100万港币和4万元稿费),也悉数捐赠给科研基金会,自己分毫未留。对朱光亚等52名留学生来说,他们归国的理由不是“钱”,而是“保护家人”。

如果说《致全美中国留学生的一封信》,是归国的一条路。那钱学森的一封“求助信”,则是照亮这条路的一把火。

我被美政府扣留,今已五年,无一日、一时、一刻不思归国。我仍身陷囹圄,还乡报国之梦难圆,省亲探友之愿难偿,戚戚然久之……恳请祖国助我还乡,帮我结束客居海外生涯,还我报国之夙愿。切切!

他本应和朱光亚一样,在1950年携妻儿踏上归国的邮轮,却在出发前夕被美国方面羁押。美国海军副部长这么形容他:“无论在任何地方,他都价值五个师,宁可枪毙他也不能让他回到中国。”

留学美国期间,钱学森是大科学家冯·卡门的得意门生。28岁那年便成为世界一流的空气动力学家。他可以自由出入五角大楼,美方也给他各种丰厚的利益和好处,企图将他留下来,可他都一一拒绝了。软禁期,钱学森每天都要接受军方拷问:“你为谁效忠?”“我效忠的是中国人民。”哪怕美方提出的条件再怎么诱人,他也从未动摇,“在美国期间,有人好几次问我存了保险金没有,我说1块美元也不存。因为我是中国人,根本不打算在美国住一辈子。我的事业在中国,我的成就在中国,我的归宿在中国。”

经过中方不懈努力,1955年下半年至1956年底,从美国返回的中国科学家有130人,其中包括钱学森。

一约既定,万山无阻。

那个年代,美苏纷纷发射了卫星到太空。甚至扬言:谁先进入太空,谁就拿到了主动权。回国后,钱学森最想做的事情之一,就是让中国也有去太空看地球的权利。别人有的,我们也要有。别人没有的,我们拼命也要拥有。

1970年,中国第一颗人造地球卫星发射成功。正如钱学森所说:“手里没剑和手里有剑不用,这是两码事。”就这样,钱学森让中国人自己的歌曲《东方红》第一次响彻宇宙,安静的太空从未如此动听过。

在钱学森的影响下,后辈科学家们也纷纷继承了他的志向:

2003年,中国载人航天飞行成功。

2007年,中国第一颗人造月球卫星发射成功。

2019年底,中国即将发射嫦娥五号。

……

对于钱学森来说,回国的理由很简单。他不怕坐牢,只想让中国人去太空看看。

大约70年以前,朱光亚和钱学森回国的“秘密”就是保护我们不被欺负。还有一个更重要的“秘密”,那就是为了孩子。孩子,是一个国家的希望。

1956年,钱学森在中国科学院筹建了力学研究所,先后培养了近百名科学家。

1978年,科学家们又创立了中国科学技术大学少年班。

如今这个少年班发展壮大,可谓英雄辈出,从其中毕业的不乏声誉全球的学术天才。“95后”曹原便是其中之一。他14歲进入中科大少年班,18岁就在美国读博士。留学期间解决了困扰世界107年的“超导体魔咒”。他的研究论文荣登《自然》杂志,在科学界开创了全新范围的研究领域,为全球能源行业省下千亿资金,成为年度十大科学家之首。

如今,22岁的他即将面临两个选择:是继续在美研究,成立自己的实验室,还是回国发展?无论美国如何挽留,身在麻省理工大学的他心中只有一个执念:“期待自己学成归来,继续在母校中科大工作。”

从1955年到2019年,前有钱学森,后有曹原,这是一个薪火相传的过程。同样,曹原的决定,不是为了自己的前途,而是为了国家的未来。

正如2016年中国留学生何江在哈佛大学的毕业典礼中说:“哈佛教会我们敢于拥有自己的梦想,勇于立志改变世界。可对我而言,我在此刻不可避免地想到了我的家乡。因为利用那些我已经拥有的科技知识,我们能够轻而易举地帮助我的家乡,还有千千万万类似的村庄。而这样的一件事,是我们每一个留学生都能够做的,也力所能及能够做到的。”

曾经,“归国”意味着保护家人,哪怕那时我们一无所有、一贫如洗,可朱光亚和钱学森等人却仍义无反顾地投身科研,让我们不被他国威胁欺负。

如今,“归国”意味着发展壮大。我们的少年班生机勃勃,海外游子纷纷回国,每个人都想贡献一份自己的力量,在各行各业为国争光。

从朱光亚、钱学森,再到曹原、谷爱凌等人,前后走过了近70年,国家已从弱变强,海外的游子从四面八方汇聚在一起。

从坐牢被威胁到高薪报酬,无论外国威逼利诱,或是苦口婆心,我们海外的游子们,继续走在回家的路上,无问西东。

(转载自微信公众号“共青团中央”,有删改)

【点到为止】

在各种评语中,我们常常用到“热爱祖国”一词,这个词似乎哪里都能用得上,但我们何曾真正思考过什么是爱国,怎样做才是爱国?爱国,是发自内心的赤诚情感,是民族自尊心和自信心的集中表现,并在保卫祖国和争取祖国独立富强而努力奋斗的过程中得到充分体现和检验,绝不是凑字数的“万金油”。

从古至今,无数仁人志士用毕生的奋斗写就了爱国主义的壮丽篇章。特别是新中国成立以来,无论时代如何发展,无论爱国的方式有多少种,但爱国主义的底色从不曾改变。

心有榜样,行有方向,继往开来,生生不息。

让我们对所有归国的人说一句——欢迎回家!

让我们一起,用行动,向祖国母亲深情告白吧!

(荐读 / 书虫)